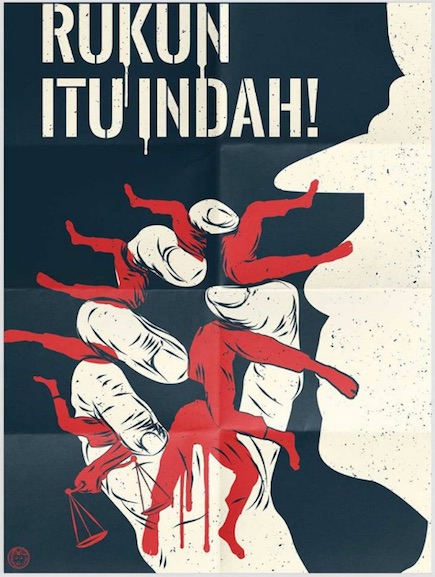

Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)

APAKAH Anda pernah merasa jijik ketika membayangkan pekerja seks (umumnya perempuan), waria (LGBTQ), “Cina”, “Gerwani”, “PKI”, “GAM”, “OPM”, petani miskin, buruh, PRT (pekerja kerumahtanggan), pedagang keliling kampung, pengemis dan gelandangan, “kafir”, dan lainnya? Saya mengatakan: “membayangkan”, karena ingin mengajak Anda memeriksa bayangan-bayangan kita sendiri terhadap kategori yang saya sebutkan itu.

Sebenarnya tumbuhnya perasaan jijik secara kolektif terhadap kategori-kategori tersebut bukan hal baru di Indonesia. Saya menjumpai banyak kesaksian dan kejadian yang mengekspresikan perasaan jijik itu diungkapkan sedemikian rupa melalui bahasa tubuh, ucapan, dan penolakan terang-terangan. Kata “Cina” dan “Kristen” seringkali dihubungkan dengan binatang bernama “babi” dan “anjing”, yaitu binatang yang diharamkan bagi komunitas Muslim. Konsekuensinya, cukup banyak dari komunitas Muslim —terlebih belakangan ini, menolak untuk menginap di rumah “Cina” dan “Kristen” yang dipandang menjijikkan itu. Pun ketika mendengar tentang kata “pekerja seks”, ekspresi spontan yang terlontar –terutama dari sebagian perempuan, biasanya “yeeeekkk….hoooeeeekkk”, seperti terhadap orang yang menderita kusta maupun waria. Adapun kata “Gerwani” diasosiasikan dengan pekerja seks yang jalang dan kejam, dan saya pernah menjumpai laki-laki dan perempuan yang menganggap “Gerwani” seperti kuntilanak. Serupa dengan kata “Gerwani”, kata “PKI” diasosiasikan dengan monster yang membawa clurit dan gemar menyembelih orang.

Apabila terdapat rasa jijik, maka juga ada rasa malu pada diri orang yang dipandang jijik, Rasa jijik dan malu itu bertumbuh dalam relasi sosial sehari-hari. Pertanyaannya sederhana: mengapa ada rasa jijik? Darimana rasa jijik itu berasal dan bertumbuh? Bagaimana perasaan jijik itu menjadi perasaan kolektif, bahkan mayoritas? Bagaimana perasaan kolektif itu dapat bertahan lama?

Apakah Rasa Jijik dan Malu?

Rasa jijik dan malu adalah dua titik pijak yang berseberangan. Komunitas yang dihinggapi rasa jijik umumnya adalah kelompok mayoritas yang hegemonik terhadap pihak yang dipandang “the others”. Lalu darimana rasa jijik itu tumbuh?

Menurut Martha Nussbaum,[1] rasa jijik merupakan unsur emosi terkuat yang melekat pada diri manusia. Rasa jijik dibentuk dan terbentuk secara intim di dalam struktur kehidupan sehari-hari manusia (the everydayness), seperti halnya mandi, kencing, berak, sikat gigi, berbedak dan lipstick, menyisir rambut, dan lainnya. Rasa jijik dihubungkan dengan feces, air kencing —sekalipun hal itu keluar dari tubuh manusia, dan binatang seperti kecoa dan tikus. Seringkali kita tidak bisa menjelaskan mengapa feces, kecoa dan tikus itu menjijikkan. Mengapa, sebagian perempuan ketika berjumpa dengan kecoa spontan akan menjerit dan menunjukkan ekspresi kejijikan tingkat tinggi? Padahal bentuk kecoa itu terbilang biasa, tetapi sangat menjijikkan bagi sebagian perempuan. Sialnya, kecoa senang bersarang di dapur yang merupakan domain perempuan.

Ketika rasa jijik itu dibentuk dalam struktur kehidupan sehari-hari, masih menurut Nussbaum, rasa jijik itu bukan alamiah melainkan hasil praktik pembiasaan. Orang tua kita membiasakan kita bersikap jijik terhadap feces dan air kencing sejak kita mengeluarkannya. Sebagian perempuan bersikap jijik terhadap kecoa dan tikus karena belajar pada ibunya. Kita jijik, menurut Nussbaum, karena kemarahan atau tidak senang, sehingga ada kehendak untuk mengenyahkannya perasaan ini. Maka, sekali pun rasa jijik adalah bagian dari emosi manusia, tetapi bukan berarti irasional. Nussbaum menegaskan bahwa rasa jijik itu rasional, sebab dibentuk oleh nalar manusia melalui praktik pembiasaan.

Dalam perkembangan bermasyarakat dan bernegara, rasa jijik ini bertransformasi ke dalam moralitas, hukum, politik dan ekonomi. Nussbaum menyontohkan politik rasialis di Amerika terhadap kulit hitam, tak lain dibentuk oleh politik rasa jijik terhadap ras lain yang bukan putih. Saya kira di Indonesia pun politik rasialis itu tumbuh terhadap orang Dayak, orang Papua, orang Timor, dan “mereka yang dipandang primitif”. Orang Jawa yang rasialis, dulu, sering mengasosiasikan orang Dayak dengan feces, contohnya “beraknya sak-ndayak-ndayak” untuk mengatakan volume beraknya banyak. Lalu dalam kebijakan pembangunan semasa Orde Baru, muncul sebutan untuk mereka sebagai “suku terasing”, dan apa yang dilakukan pemerintah saat itu adalah “membuat mereka beradab” dengan berpakaian modern dan makan nasi.

Adanya rasa jijik itu pada perkembangannya, menurut Nussbaum, menciptakan identitas tentang “aku/kami” dan “kamu” sebagai yang lain (the others). Garis batas antara “aku” dan “kamu” dalam masyarakat urban/perkotaan yang majemuk akan semakin kompleks, karena ada banyak dan semakin banyak penciptaan tentang “kamu” sebagai the others. Sebaliknya, sebagai the others yang di dalam dirinya dilekatkan kejijikan akan tumbuh rasa malu terhadap dirinya atau identitas kolektifnya. Maka rasa malu itu akan menumbuhkan berbagai macam reaksi dari dalam dirinya, seperti penolakan terhadap identitas dirinya, dendam, frustasi, apatis, dan seluruhnya ini dapat bertransformasi ke dalam aneka bentuk perlawanan: kriminalitas, amuk massa, atau berusaha menyeberang ke dalam domain “aku/kami” yang mayoritas dan dominan.

Politik Rasa Jijik dan Gerakan Purifikasi

Masih merujuk pada Nussbaum, singkat cerita, bahwa rasa jijik itu akan bertransformasi menjadi politik rasa jijik, dan pada akhirnya membentuk “cara berpikir yang jahat” (pernicious ways of thinking).[2] Politik rasa jijik dan “cara berpikir jahat” itu sesungguhnya yang menghinggapi dan hidup dalam kebangkitan gerakan purifikasi. Nussbaum menyontohkan, tumbuhnya gerakan purifikasi Hinduisme di India berusaha untuk melakukan pemurnian Hindu sebagai agama dan sebagai masyarakat. Ia juga menyontohkan gerakan purifikasi di Amerika (termasuk di masa Trump) terhadap imigran Latino (imigran dari Amerika Latin), Asia dan Afrika. Sesungguhnya, menurut saya, hal itu juga dilakukan oleh Nazi ketika berupaya memurnikan ras Aria di Jerman dari unsur Yahudi, Poland, dan lainnya.

Dalam sejarah, gerakan purifikasi dan “cara berpikir jahat” terhadap the others itu selalu berkorelasi. Gerakan purifikasi di India, di Amerika, di Jerman pada saat Nazi, atau lainnya, selalu berupaya menjadi mayoritas yang memenangkan kekuasaan politik, hukum dan ekonomi dan menciptakannya sebagai infrastruktur untuk bertindak jahat. Tentu saja, gerakan purifikasi itu mengancam kewarganegaraan dan demokrasi dan juga menyangkal fakta bahwa masyarakat maupun bangsa sejatinya adalah campuran (tidak pernah ada yang murni).

Di Indonesia, gerakan purifikasi selalu membayang-bayang dalam perjalanan sejarah keindonesiaan sampai dewasa ini. Dasar argumentasi untuk purifikasi cukup majemuk, secara umum saya kategorikan ke dalam (1) purifikasi atas nama simbol Negara, (2) purifikasi atas nama Islam, (3) purifikasi dari ras “cina” dan etnis tertentu, (4) purifikasi dari “PKI” dan “Gerwani”, (5) purifikasi dari LGBTQ

Purifikasi yang menggunakan simbol Negara terjadi pada awal Orde Baru berkuasa yang selalu mempropagandakan “kembali pada pemurnian UUD ‘45 dan Pancasila”. Makna pemurnian dalam konteks ini adalah membersihkan unsur-unsur yang dipandang jijik, yaitu kekuatan progresif revolusioner yang dipelopori oleh PKI dan kekuatan populis di bawah pimpinan Soekarno. Sangat luar biasa bahwa Orde Baru berhasil membangun politik rasa jijik dan “cara berpikir jahat” ke dalam sistem kenegaraan dan kewarganegaraan.

Purifikasi atas nama Islam terjadi sejak awal Indonesia merdeka sampai sekarang yang selalu mempropagandakan pemurnian masyarakat Islam dalam sistem khilafah. Pemurnian dalam konteks ini adalah membersihkan yang Islam kultural dan unsur lain yang dipandang non-Islam atau diciptakan untuk menjadi the others. Gerakan ini cukup sistematis dan sabar dalam usaha merebut hukum, politik dan ekonomi untuk menebarkan politik rasa jijik dan “cara berpikir jahat” kepada yang lain,

Purifikasi dari ras “Cina” sejak dalam sejarah kolonial sampai saat ini selalu dimunculkan pada situasi politik tertentu, misalnya momentum pengambil-alihan kekuasaan ekonomi-politik. Telah lama dalam diri kita dtumbuhkan politik rasa jijik terhadap Tionghoa dan etnis-etnis yang dianggap primitif dan “suku terasing”, seperti Papua, Dayak, Suku Anak Dalam, dan lainya. Terhadap etnis Tionghoa pernah diterbitkan PP No 10/1959 yang melarang komunitas ini melakukan perdagangan eceran di tingkat Kabupaten sampai ke desa.

Gerakan purifikasi dari “PKI” dan “Gerwani tak kalah seru dan selama ini kerapkali diangkat sebagai komoditas politik untuk menciptakan rasa jijik kolektif demi menyalakan rasa benci dan marah kepada sesuatu yang sebetulnya tidak nyata. Yang menarik bahwa rasa jijik terhadap LGBTQ juga dikaitkan dengan purifikasi terhadap “PKI”, Kristen, Yahudi, Zionis, dan entah apa lagi.

Gerakan Purifikasi dan Politik Domestikasi Perempuan

Hipotesis saya dapat keliru, tetapi jika kita menilai perjalanan sejarah di Indonesia pun, ada banyak gerakan purifikasi yang berkorelasi dengan intensi politik untuk menjinakkan perempuan.

Gerakan purifikasi yang dilakukan oleh NAZI[3], berseiring dengan propaganda untuk mengatur norma perempuan sebagai ibu yang memiliki kemampuan melahirkan anak Aria yang berkualitas, isteri dan tenaga kerja yang taat. Domestikasi perempuan, seperti dalam politik NAZI itu, juga dijalankan oleh Orde Baru berdasarkan lima norma yang disebut Panca Dharma Wanita, yaitu (1) perempuan adalah isteri pendamping suami, (2) perempuan adalah ibu yang melahirkan anak, (3) perempuan adalah pengatur rumah tangga, (4) perempuan bekerja sebagai pencari nafkah tambahan, dan (5) perempuan aktif di organisasi sosial (yang telah disediakan oleh pemerintah Orde Baru).

Gerakan purifikasi Hinduisme di India juga memiliki intensi untuk mendomestikkan perempuan atas nama menjaga kemurnian untuk menjaga batas-batas kultur dan masyarakat Hindu. Saumya Dadoo[4] telah mencatat pidato Sadhi Prachi, salah seorang anggota Vishwa Hindu Parishad (VHP), organsiasi Hindu nasional yang terhubung dengan Bharatiya Janta Party (BJP) pada Februari 2015:

Jika perempuan hanya punya seorang anak, kemana kamu akan mengirimnya? Kita butuh empat orang anak. Jika kamu (perempuan) punya 4 anak, maka kamu bisa mengirimnya seorang untuk menjaga perbatasan, seorang untuk melayani masyarakat, seorang menjadi pemuka agama Hindu, dan seorang lagi masuk ke dalam VHP untuk melayani bangsa dan kebudayaan (Hindu) kita. Ini sangat penting![5]

Dalam situasi politik India saat ini, dimana Hinduisme menguat, Dadoo menafsirkan pidato Prachi itu untuk membangun nasionalisme Hindu yang kuat melalui kapasitas reproduksi perempuan. Menurut Dadoo, untuk kepentingan purifikasi Hinduisme itu, Prachi menggunakan nilai-nilai kehinduan untuk membangun kepatuhan perempuan dalam menghasilkan anak-anak yang dapat melakukan fungsi seva (pelayanan), surakhsa (perlindungan bagi teritorial), dharma (kewajiban agama), dan samkara (pious disposition). Cukup menarik bahwa domestikasi ini diserukan oleh perempuan kepada perempuan, dan Prachi sangat gigih dalam mempropagandakan perempuan “kembali ke dalam rumah”.

Tidak berbeda jauh dengan gerakan purifikasi Hindu di India, di Indonesia gerakan purifikasi Islam juga menggunakan tanda-tanda domestikasi perempuan. Domestikasi perempuan pada masa Orde Baru dilakukan oleh Negara, sedangkan domestikasi perempuan dalam gerakan purifikasi Islam saat ini dilakukan oleh (organisasi) masyarakat. Gejala domestikasi perempuan itu sudah masuk ke dalam hukum, terutama Peraturan Daerah, yang mengatur gerak dan norma perempuan. Selain itu kelompok-kelompok dalam gerakan purifikasi Islam ini mempropagandakan perempuan untuk (1) menikah pada usia muda, (2) mengenakan pakaian yang memurnikan identitas mereka dari the others, yaitu jilbab panjang, cadar, niqab, dan pilihan warna gelap, (3) pro-poligami, dan (4) beranak antara 4-5 anak.

Ada organisasi perempuan kelas menengah di Indonesia yang memberi nama dirinya “Aila” (Aliansi Cinta Keluarga), yang berfungsi sebagai sarana propaganda untuk domestikasi perempuan Muslim. Penasehat organisasi ini adalah Bachtiar Natsir (orang berpengaruh di balik Aksi “411”), sedangkan ketuanya adalah Rita Soebagyo (catatan: semua pengurus Aila bergelar akademik S2, bahkan ada pula guru besar dari IPB). Organisasi ini menyatakan diri sebagai anti-feminis dan menolak kesetaraan gender atas dalih bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang harus dijalankan masing-masing. Mereka menolak Hari Ibu, Hari Valentine, anti LGBTQ[6], dan berupaya membentengi keluarga dari gerakan feminis melalui gerakan tarbiyah (pendidikan Islam)[7]. Menurut mereka gerakan feminis itu merusak Islam dan keluarga Muslim. Kaum liberal telah menggunakan feminisme untuk menjatuhkan umat Islam, klaim mereka. Maka Aila berupaya kuat untuk mengembalikan perempuan ke dalam keluarga dan pro-poligami demi menyelamatkan keluarga Muslim[8]

Politik rasa jijik sudah pasti ditanamkan kepada perempuan yang menjadi sasaran gerakan purifikasi tersebut. Rasa jijik terhadap non-Hindu (India), non-Muslim (Indonesia), non-Aria (NAZI), dan non-Gerwani (Orde Baru). Gerakan ini pada umumnya menggunakan keluarga sebagai unit transformasi nilai purifikasi dan wadah menyemaikan pembiasaan rasa jijik terhadap the others yang mereka pandang sebagai musuh. Perempuan ditunjuk sebagai agensi penting yang menyemaikan dan melanggengkan rasa jijik dalam aktivitas domestik sehari-hari. Maka tak heran jika di Indonesia tetap tumbuh generasi yang jijik terhadap Gerwani, dan saat ini juga tumbuh generasi milenial yang jijik terhadap non-Muslim, feminisme, LGBT, PKI-Gerwani. Ide purifikasi sesungguhnya telah tertanam dalam cara berpikir perempuan dan generasi milenial yang dilahirkannya.

Backlash Bagi Gerakan Feminis Indonesia

Politik rasa jijik, gerakan purifikasi dan domestikasi perempuan dewasa ini merupakan paradoks globalisasi di bawah kapitalisme yang mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi. Problem-problem di dalam pertumbuhan ekonomi tinggi, seperti jurang antar-kelas yang semakin tajam, rasa keterasingan, kecemasan, dendam, kemarahan dan kompleksitas masalah, mendorong orang untuk mencari kemurnian. Kompleksitas ibarat sesuatu yang menjijikkan dan karenanya harus dibuang atau dilenyapkan sehingga kembali murni.

Tetapi telah jelas bahwa gerakan purifikasi menggunakan perempuan untuk menciptakan backlash dan counter-narration terhadap gagasan pembebasan perempuan (liberation) baik yang diusung oleh feminis liberal, feminis radikal maupun feminis sosialis. Runyamnya, gerakan purifikasi ini lantas menggunakan perempuan untuk melawan perempuan. Artinya, diciptakan kontradiksi antar-organisasi perempuan, antar-gagasan perempuan untuk pembebasan dan demokrasi versus “kembali ke dalam rumah” untuk beranak-pinak dan melayani ideologi-politik gerakan purifikasi tersebut. Implikasi pertarungan gagasan dan norma ini adalah keruntuhan makna demokrasi yang membuka ruang simpati dan empati terhadap perbedaan, terhadap the others.

Maka jika kita memandang wajah demokrasi Indonesia saat ini sesungguhnya sedang berada di ujung tanduk. Pun bagi gerakan perempuan dan feminis yang mengidam-idamkan demokrasi sejak 20 tahun lalu. Dalam Kongres Perempuan 22 Desember 1998 (sesudah Soeharto lengser), organisasi dan perempuan dari seluruh Indonesia mengadakan kongres di Yogyakarta dengan mandat untuk mengubah power relationship dengan Negara dan masyarakat melalui agenda reformasi politik dan penegakan hak asasi perempuan. Tetapi, 20 tahun kemudian, mandat Kongres itu berada di ujung tanduk pula. Kiranya gerakan perempuan saat ini sedang menghadapi masalah serius!***

————

[1] Martha Nussbaum, Hiding Humanity: Disgust, Shame and Law, (Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2004)

[2] Martha Nussbaum, Nor For Profit: Why Democracy Needs Humanities, (Princeton & Oxford: Princeton Univerty Press, 2010)

[3] Erin Kruml, Into Silence: Feminism Under the Third Reich, diunduh dari http://cas.loyno.edu/sites/chn.loyno.edu/files/Into%20Silence_Feminism%20Under%20the%20Third%20Reich.pdf

[4] Saumya Dadoo, Sour Milk: Women and the Hindu Nationalist Movement in India, The Division of Social Studies of Bard College, Annandale-on-Hudson, New York May 2015

[5] Dadoo, Sour Milk, hal 1

[6] Sumber: https://news.detik.com/berita/3257031/ini-dia-profil-guru-besar-ipb-dkk-yang-meminta-lgbt-dipenjara-5-tahun

[7] Sumber: https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/07/09/60481/dr-mahmoud-al-hirthani-kunci-melawan-feminisme-adalah-tarbiyah.html

[8] Sumber: https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/01/29/15648/bentengi-keluarga-dari-paham-feminisme-aila-bangun-jaringan-berbagai-ormas.htm