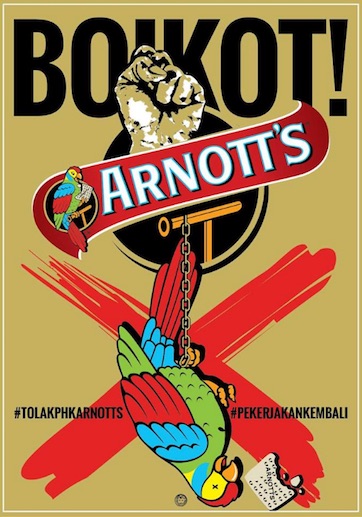

Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)

DI TULISAN sebelumnya, penulis sudah cerita soal pangkal kontradiksi antara ciri kualitatif tenaga kerja dan kebutuhan akan kuantifikasinya di bawah kuasa hukum nilai borjuis. Sebagai pembeli tenaga kerja, kapitalis secara moral dan legal berhak mempekerjakan pekerja yang tenaga kerjanya sudah dibeli sampai waktu yang tak terbatas. Itu pula yang kaum borjuis perbuat di abad-abad pertama riwayat kapitalisme: memperpanjang waktu-kerja seenak perutnya. Dan perbuatan ini juga disokong negara lewat penerbitan undang-undang yang menjadikan perbuatan ‘tidak bekerja’ sebagai pidana. Semua pekerja harus bekerja seberapa pun upah yang didapat dan seberapa panjangnya waktu kerja yang mesti dijalaninya karena kalau tidak mereka bisa dipenjara. Tapi, rupanya Alloh tidak tidur. Bukannya tambah produktif, tenaga-tenaga kerja dari pekerja yang dipekerjakan belasan jam hanya dengan upah beberapa butir kentang sehari ditambah dua tiga gelas bir murahan, justu menghasilkan banyak produk cacat, kecelakaan kerja, dan secara umum pemaksaan jam kerja hingga belasan jam itu malah mengubah kota-kota industri menjadi pekuburan. Oleh karena itu, sebagian dari kaum borjuis insaf, yakni mereka yang berpandangan luas ke masa depan, dengan serba perjuangannya, akhirnya bisa meyakinkan negara untuk membatasi jam kerja dan meningkatkan standar hidup pekerja. Merekalah yang oleh Marx sebut sebagai ‘Demokrat’, borjuis yang sadar betul kepentingan kelasnya dan berjuang mati-matian melalui berbagai saluran politik untuk memajukan kepentingan kelasnya itu, termasuk dengan mengupayakan pembatasan jam kerja dan upah lebih layak bagi pekerja. Mereka berjuang menyadarkan kelas mereka sendiri bahwa memperpanjang waktu-kerja sepanjang-panjangnya lebih besar ongkos sosialnya bagi kelangsungan masyarakat borjuis sendiri secara umum. Mereka juga berjuang menemukan cara yang pantas kapitalis jalankan untuk tetap bisa mendapatkan nilai-lebih lebih banyak lewat eksploitasi tenaga kerjanya proletariat tanpa mencoreng wajah mulia mereka sebagai kelas pembebas. Caranya ialah memperpendek waktu-kerja-perlu.

Seperti halnya waktu-kerja, upah juga tidak punya batas yang tegas. Sebelum menjelaskan akibat dari ketidakterbatasan upah, alangkah baiknya kita bedakan dahulu dua tampilan upah kerja, yaitu sebagai 1) sejumlah tertentu uang yang pekerja terima dari majikan dan 2) sebagai kuantitas barang sarana hidup yang bisa diperoleh pekerja dengan membelanjakan uang upah itu. Pembedaan ini penting karena pada kenyataannya pekerja bisa saja menerima lebih banyak uang sebagai upah dibanding sebelumnya tapi pada saat yang sama taraf kehidupannya tidak lebih baik tapi sama buruknya, atau malah lebih buruk lantaran barang-barang sarana hidup yang bisa mereka beli di pasar untuk melanjutkan hidup mereka malah lebih sedikit ketimbang sebelumnya. Yang pertama bolehlah disebut upah nominal, sedangkan yang kedua upah riil atau upah aktual.

Kalau upah itu sekadar ekspresi moneter dari nilai tenaga kerja, maka secara aktual ia direpresentasikan jumlah kerja yang dicurahkan kepada produk-produk sarana hidup yang pekerja perlukan untuk memulihkan diri sebagai pemilik tenaga kerja. Namun, apa yang dimaksud dengan ‘sarana hidup yang pekerja perlukan’ itu? Apakah batas-batasnya? Kalau yang dimaksud ialah sejumlah produk konsumsi yang memungkinkan pekerja memulihkan dirinya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, maka batas bawahnya bisa saja kebutuhan fisiologis sekadar untuk melanjutkan kehidupan tubuhnya pekerja sebagai manusia. Di dalam sejarah, di awal Revolusi Industri, ketika kapitalis tidak hanya sedang lapar-laparnya akan tenaga kerja untuk dieksploitasi tapi juga, ibarat anak SD di gudang permen, mereka sedang di tengah-tengah situasi begitu melimpahnya pekerja bebas yang bisa dipekerjakan akibat dari proses akumulasi primitif yang telah mengusir jutaan kaum tani dari tanah-tanah garapan, batas bawah inilah yang memang dipatok. Banyak catatan sejarah dari masa itu yang menunjukkan pekerja pabrik bisa saja menerima upah yang nilainya setara tiga butir kentang dan segelas bir murahan sehari.

Namun, masa-masa upah senilai tiga butir kentang sulit ditemukan lagi sekarang. Dari kacamata perekonomian komoditi, sebagai pembeli tenaga kerja, kapitalis sebetulnya berhak membayar upah sesuka hati bahkan kalau mereka harus membayar upah yang nilainya persis sama dengan nilai sarana hidup yang hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan fisiologis pekerja. Akan tetapi, dari kacamata yang sama, sebagai penjual tenaga kerja, pekerja juga pada dasarnya berhak menagih upah sesuka hatinya bahkan kalau mereka harus meminta pembayaran upah yang nilainya persis sama dengan nilai-lebih yang mereka hasilkan selama proses produksi komoditi. Dengan kata lain, secara struktural, kapitalis dan pekerja berhadap-hadapan dipertautkan hubungan yang saling tolak satu sama lain dalam urusan upah. Perjuangan masing-masing pihak dalam konteks keberadaan negaralah yang memustahilkan batas bawah dan batas atas upah terlampaui. Perjuangan di sini bukan perjuangan kapitalis dan pekerja sebagai individu-individu belaka, karena kalau bisa kita korek lubuk hati terdalamnya tentu seorang kapitalis menghendaki upah para pekerjanya serendah mungkin dan seorang pekerja tentu ingin upah dari majikannya setinggi mungkin. Perjuangan tersebut mesti perjuangan kedua pihak sebagai kelas meski di masa silam belum tentu ia dilandasi oleh kepentingan kelas yang jelas. Perjuangan-perjuangan tersebut tidak pula sekali jadi bentuknya. Seperti halnya di dalam peperangan ada banyak pertempuran di sana sini, begitu pula perjuangan soal upah antara kapitalis dan pekerja.

Jadi, boleh dikatakan nilai tenaga kerja bukanlah sesuatu yang tetap, tapi berubah-ubah, lentur, berbasis perjuangan kelas, dan terbentuk secara historis. Pertanyaannya, faktor apa yang memungkinkan naik-turunnya nilai tenaga kerja di sekitar nilainya, tidak sampai jatuh hingga ke batas bawah fisiologis, tidak pula melampaui batas atasnya yakni total nilai-lebih yang pekerja hasilkan selama proses produksi?

Kalau tembok batas yang tak bisa kapitalis lampaui ialah kenyataan bahwa tenaga kerja itu adanya di dalam tubuh-tubuh pekerja dan tubuh-tubuh ini haruslah dijaga agar bisa berreproduksi dan kemudian dieksploitasi secara berkelanjutan di masa depan dan itu artinya tak bisa lagi pekerja diupah tiga butir kentang plus segelas bir murahan per hari, maka batas atas yang sulit pekerja lampaui ialah kenyataan bahwa tenaga kerjanya adalah komoditi yang nilainya ditentukan pasar, sebuah kekuatan buta yang bahkan serikat pekerja akan kesulitan bahkan untuk sekadar melihatnya. Faktor penentu pasar tenaga kerja ialah apa yang Marx sebut ‘tentara cadangan industrial’.

Marx mengartikan ‘tentara cadangan industrial’ sebagai pekerja-pekerja yang tidak terbeli oleh kapitalis dan dengan demikian berada di luar atau lebih sering di luar ketimbang berada di dalam proses produksi komoditi. Bagi Marx, cadangan industrial itu komponen pokoknya hukum upah corak produksi kapitalis. Dari kacamata kapital, cadangan industri punya fungsi ganda, yakni memasok tenaga kerja untuk setiap masa kemajuan bisnis pada satu sisi dan mendesakkan tekanan-tekanan konstan kepada angkatan kerja aktif lewat persaingan dengan angkatan kerja yang tidak terpakai sehingga bisa mengurangi upah hingga taraf minimum. Sebaliknya, bagi proletariat sendiri, pada satu sisi tentara cadangan industri lebih sebagai pagar besi penghalang tiap upaya perjuangan untuk menaikkan upah bahkan ketika bisnis sedang bagus-bagusnya, dan, di sisi lain, sebagai jangkat berat yang melekatkan nilai tenaga kerja hingga batas terbawahnya ketika bisnis lagi jelek-jeleknya. Tentara cadangan industrial membuat persaingan di antara pekerja menjadi sengit dan oleh karenanya memecah-belah mereka di dalam pertempuran kelas terkait upah.

Ada empat lapis barisan tentara cadangan industrial. Lapis pertama ialah para pekerja yang secara berkala terdepak dari industri. Mereka tidak lenyap, dan secara umum meningkat seiring kemajuan perkembangan industrial. Manakala tenaga-tenaga produktif baru berkembang dan produktivitas kerja rata-rata meningkat sehingga kebutuhan akan tenaga kerja hidup berkurang, sebagian dari pekerja yang sebelumnya terlibat di dalam industri tersingkir. Di antara mereka ada yang bisa kembali ke industri, tapi sebagian lainnya tidak. Sebagian yang lainnya lagi hanya sesekali saja bisa kembali ketika barisan pekerja jenis baru yang dtuntut teknologi jenis baru belum banyak tersedia di pasaran.

Lapisan keduanya ialah “proletariat tak terampil” yang permintaan pasar atas mereka biasanya rendah. Lapis ini berisi proletariat yang tersingkir dari ekonomi perdesaan ataupun pekerja indutrial jenis lama yang tak tertampung oleh industri berteknologi baru sehingga dianggap sebagai tak terampil di bawah kondisi baru itu. Mereka bekerja secara lepas yang kadang terikat pada satu cabang produksi, tapi juga jadi simpanan bagi cabang produksi lainnya. Lapis ketiganya ialah barisan proletariat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak juga memiliki keterampilan tertentu. Mereka direkrut dari angkatan kerja industrial atau sektor pertanian yang kelebihan muatan akibat penerapan teknologi baru, dan sebagian dari lapisan borjuis kecil, pengrajin, dan pedagang kecil yang tak bisa mempertahankan kedudukan sosialnya. Lapisan ini biasanya mendiami relung-relung industri rumahan yang berada di balik panggung pertunjukan industri resmi sehingga tidak bisa mengecap bahkan hasil-hasil perjuangan kelas pekerja yang umum seperti jaminan kesehatan, batasan waktu kerja, atau upah minimum.

Yang terakhir dan kasta terbawah dari tentara cadangan industri ialah mereka yang tenggelam di lumpur kefakiran mutlak. Di sepanjang sisa hidup mereka, hanya sesekali saja dipanggil ke barak industri, itupun ketika bisnis sedang bagus-bagusnya. Lebih seringnya mereka nyaris tidak pernah lagi dipanggil. Lapisan ini mencakup pekerja-pekerja tua, pensiunan buruh, atau pekerja-pekerja cacat serta kaum gelandangan. Yang terakhir ini biasanya lantas terintegrasi ke lumpenproletariat.

Menurut Marx, tentara cadangan industrial bukan hasil perekonomian komoditi kapitalis yang sedang kurang bagus atau jalannya belumlah sempurna, tapi lebih sebagai sesuatu yang niscaya, sebagai suatu prasyarat bagi keberadaannya sendiri sebagai corak produksi. Di dalam kapitalisme, tentara cadangan industrial ialah fenomena sosial normal senormal duri di kulit durian. Tapi itu bukan berarti alamiah karena ia tak lebih dari efek bersahaja dari produksi komoditi kapitalis.***

[Bersambung lagi…]

Bagian pertama dari tulisan ini bisa dilihat di sini dan bagian keduanya di sini.