DEMONSTRASI buruh yang terjadi belakangan ini, memunculkan sebuah fenomena yang menarik. Di media sosial dan portal berita, yang menayangkan berita demo buruh, selalu ramai dengan komentar para pengguna internet. Sebagian mendukung secara positif, yang lain berkomentar sinis.

Para penentang mengatakan bahwa tuntutan buruh tidak masuk akal dan aksinya telah mengganggu kepentingan umum. Mereka bahkan menyalahkan buruh sendiri atas kemalangan yang menimpanya. Di sisi lain, buruh dan pendukungnya mengidentifikasi penentangnya sebagai kelas menengah ngehek. Ini sindiran bagi kelompok masyarakat, biasanya di perkotaan, yang penggerutu, manja, selalu mengeluh dan menuntut kenyamanan hidup dengan penghasilan yang hanya sedikit di atas rata-rata.

Menarik untuk diikuti, bagaimana dua kelompok yang pada dasarnya sama-sama lahir dari rahim industrialisasi tersebut mendaku berbeda satu sama lain. Bagaimana sebenarnya jalan sejarah gerakan buruh dan persimpangannya dengan kelas menengah Indonesia ?

Sekilas Sejarah

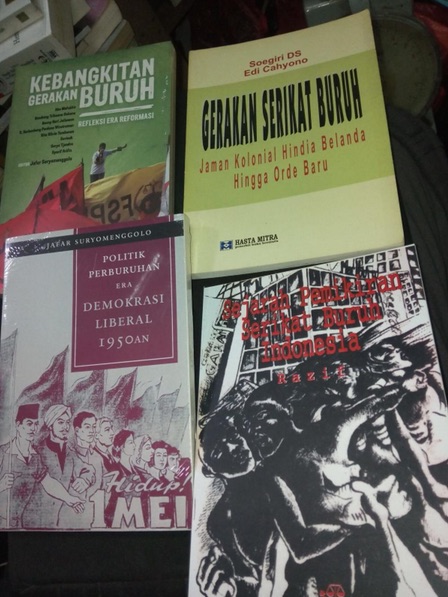

Indonesia sebenarnya memiliki sejarah gerakan buruh yang panjang. Kesadaran buruh untuk berserikat tumbuh bersamaan dengan meluasnya industrialisasi di awal abad 20, ketika dibentuk serikat buruh pertama di Jawa untuk buruh perusahaan kereta api.

Gerakan buruh kemudian mencatatkan sejarah saat pemogokan buruh kereta api di Jawa yang dipelopori oleh Serikat Buruh Kereta Api dan Kereta Listrik (VSTP) Semarang pada 1923. Dari Semarang, pemogokan menjalar ke kota-kota dimana VSTP memiliki cabang. Menurut John Ingleson, pemogokan ini merupakan yang terbesar dan terluas selama masa kolonial. Diikuti oleh para buruh dari kota-kota jaringan kereta api yang terkonsentrasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Tegal, Pekalongan, Cirebon, Surabaya, Kediri dan Madiun (Ingleson, 2013: 68).

Tetapi sayangnya, gerakan buruh yang mulai membesar tersebut sejak awal tidak diiringi dengan menguatnya kesadaran kelas. Buruh di masa kolonial terbagi-bagi dalam kategori keahlian dan etnis. Hal ini terjadi karena kebijakan negara kolonial yang diskriminatif. Membagi masyarakat dalam kasta-kasta berdasarkan etnis.

Dalam dunia kerja, diskriminasi tersebut membuat posisi-posisi penting dalam sebuah perusahaan selalu di bawah kendali orang Eropa. Sebagian besar dari mereka sebenarnya pekerja penerima upah, sama dengan buruh. Tetapi mereka adalah puncak dari piramida sosial rasis yang berhak atas keistimewaan-keistimewaan, termasuk besaran upah dan jenjang karier.

Garis-garis pemisah antar buruh kemudian semakin diperunyam dengan pertentangan horizontal. Manajemen perusahaan dengan jitu memanfaatkan sentimen kesukuan dan kedaerahan dalam menghadapi gerakan buruh. Ketika terjadi pemogokan buruh Madura di pelabuhan Surabaya pada 1919, orang-orang Bugis dan Minahasa dipekerjakan supaya pelabuhan tetap beroperasi. Ketika pekerja Jawa mogok, giliran orang-orang Madura yang menyelamatkan operasional perusahaan. Kondisi tersebut membuat kesadaran kelas sebagai massa buruh yang mempunyai rasa senasib ketika berhadapan dengan kepentingan kapitalis, sebagaimana yang terjadi di Eropa, tidak terwujud. Kecemburuan etnis dan ras mengalahkan kesadaran kelas pekerja.

Kelas menengah Indonesia pun lahir di saat yang hampir bersamaan. Kelompok ini terbentuk karena semakin kompleksnya penyelenggaraan negara dan meningkatnya kebutuhan industri akan pekerja terpelajar. Pasca liberalisasi dan meluasnya industrialisasi Hindia Belanda, diferensiasi pekerjaan bertambah. Terdapat banyak lowongan yang dibuka untuk jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi tertentu. Kemampuan membaca dan menulis serta keahlian teknis menjadi kebutuhan yang mendesak Begitu pula dengan birokrasi yang semakin modern dan membutuhkan banyak tenaga kerja baru yang terpelajar di kantor-kantor pemerintahan.

Awalnya posisi-posisi tersebut biasanya diisi oleh pekerja Eropa. Tetapi mempekerjakan mereka memerlukan biaya yang besar. Upahnya tinggi, belum lagi berbagai tunjangan dan fasilitas yang harus disediakan perusahaan. Solusinya kemudian adalah merekrut pekerja pribumi yang terdidik. Yang bisa dibayar murah dengan kemampuan yang setara dengan pekerja Eropa.

Untuk itu dunia pendidikan dibenahi. Melalui kebijakan yang dikenal sebagai Politik Etis 1901, sekolah-sekolah kejuruan dibuka dan aturan-aturan diperlonggar agar semakin banyak pribumi yang bersekolah. Tujuannya agar semakin banyak tenaga kerja yang tersedia untuk industri.

Kelompok baru tersebut kemudian tumbuh menjadi elite baru di masyarakat. Posisi mereka berada di antara elite lama yang feodal dan kaum marjinal. Sebagian dari mereka mengambil bagian dalam pergerakan nasional, dan yang lain larut dalam gaya hidup perkotaan kolonial.

Elite baru ini menjadi priyayi baru yang prestisenya tidak lagi ditentukan atas penguasaan tanah, tetapi pada perannya dalam birokrasi dan industri kolonial. Umumnya mereka terdiri dari guru, mantri, juru tulis, kerani perkebunan, pegawai rendahan pada kantor pemerintah atau buruh-buruh pribumi terpelajar yang terserap dalam industri.

Dalam melihat gerakan buruh, golongan ini mempunyai sikap yang ambivalen. Pada dasarnya mereka juga buruh penerima upah dan diuntungkan jika tuntutan-tuntutan massa buruh mendapat respon manajemen. Tetapi mereka mengelak dari resiko untuk bergabung dalam gerakan buruh. Pada diri mereka telah terdapat perasaan bahwa mereka berbeda dengan buruh kebanyakan yang hanya mengandalkan tenaga kasar.

Pada beberapa kasus, justru kelompok tersebut digunakan oleh pengambil kebijakan untuk melemahkan gerakan buruh. Menurut Ingleson, kelompok pekerja terampil bertanggung jawab dalam kehancuran serikat buruh pabrik gula setelah tahun 1921 serta keretakan yang terjadi di antara guru-guru dan para pegawai pegadaian.

Memasuki era kemerdekaan, gerakan buruh masih mewarisi struktur yang terbentuk dari masa kolonial. Kesadaran kelasnya masih lemah. Dalam perjalanannya kemudian, gerakan buruh justru mengalami kemunduran. Ketika Orde Baru berkuasa, mereka semakin kocar-kacir. Pemogokan dan demonstrasi yang sejak semula menjadi strategi buruh dalam memperjuangkan tuntutannya diberangus.

Dalam masa itu kita melihat semakin memudarnya kelas buruh. Kesadaran kelas yang sejak awal tidak terbangun dengan kuat membuat banyak kelompok-kelompok pekerja, yang di zaman kolonial menjadi tulang punggung gerakan buruh, mudah melepaskan diri dari perasaan senasib sebagai massa buruh.

Mereka kemudian mengambil posisi sebagai kelas menengah yang berjarak dari massa buruh. Tetapi kelas menengah tersebut rentan secara sosial dan ekonomi. Sedikit gejolak saja membuatnya kehilangan kemapanan. Mereka sangat mendamba kestabilan. Kita ingat, hingga tahun 1950-an, orang-orang masih mengenang masa kolonial sebagai zaman normal. Zamannya para priyayi baru menikmati hidup dengan nyaman. Dan masa revolusi adalah jeda yang mengganggu.

Keinginan akan kestabilan ini membuat mereka memiliki pandangan yang apolitis. Disinilah mereka bertemu dengan massa buruh, yang setelah reformasi, meningkatkan kembali kerja politiknya. Mereka mengorganisir diri, menggalang dukungan, mengajukan tuntutan dan melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengajukan aspirasi.

Dalam hal ini, terlihat adanya kecemasan yang menjangkiti kelas menengah. Kelas menengah Indonesia, yang jumlahnya semakin besar, telah cukup lama terpisah dari massa buruh dan merasa mapan dengan status sosial yang ditopang upah yang hanya sedikit di atas rata-rata buruh. Ketika kemudian buruh bergerak dan mengajukan tuntutan perbaikan kesejahteraan, wajar saja jika ada rasa ketakutan akan hilangnya kenyamanan tersebut. Dan saling risak adalah riak-riak kecil saja dari kecemasan itu.***

Penulis adalah alumni Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Surabaya. Meminati sejarah sosial dan kebudayaan