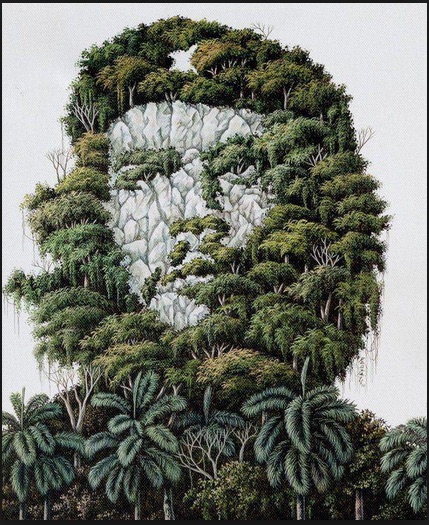

Kredit ilustrasi: ecosocialism canada – blogger

“Perhaps in a few hundred years, we will have established human colonies amid the stars[1] … (Mungkin dalam beberapa ratus tahun, kita akan membangun koloni manusia di tengah bintang-bintang)”.

BEGITU tulis Stephen Hawking di koran Guardian akhir 2016 lalu. Percepatan kiamat bumi ini, menurutnya, didorong oleh lima hal: perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global; menurunnya produksi pangan yang menyebabkan kelaparan di sejumlah kawasan dan konflik agraria; kelebihan populasi manusia yang meningkatkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas; penyakit epidemik yang dapat memusnahkan populasi manusia secara cepat; dan perang nuklir yang dapat menyebabkan kepunahan umat manusia dalam sekejap.[2]

Hawking kemudian menyarankan pemimpin dunia bahu membahu menyiapkan tempat tinggal manusia di planet lain. Tentu saja saran tersebut terdengar aneh. Sebab jika ditelaah, keenam penyebab yang disebutkan Hawking, kecuali yang ketiga, berhubungan erat dengan kapitalisme: kerja ekopol yang menyebabkan bencana kosmogenik besar-besaran dalam dua abad terakhir. Orientasi pertumbuhan ekonomi tanpa batas menyebabkan aktivitas industri meningkat pesat pasca revolusi industri. Dalam kasus Indonesia, hutan dalam skala luas digunduli dan dialihfungsi untuk industrialisasi skala besar pertanian dan perkebunan sejak penjajahan Belanda.

Pulau Jawa, misalkan, yang memiliki 10 juta ha hutan pada tahun 1800-an dari keseluruhan luas daratan sekitar 13,9 juta ha, pada tahun 1989 hanya tersisa 1 juta ha dan pada 2005 hanya tersisa 0,4 juta ha.[3] Masuknya kapitalisme perkebunan kolonial Belanda serta revolusi hijau pada era Orde Baru membabat habis hutan di Jawa. Demi kompetisi akumulasi, ekstraksi sumber daya alam secara massal dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung ekologis, baik melalui jalan koersi maupun hegemoni. Kompetisi dan akumulasi tak berkesudahan ini telah menyebabkan krisis agraria yang disusul dengan fenomena de-ruralisasi. Penduduk desa ramai-ramai pergi ke kota untuk mempertaruhkan dan atau memperbaiki nasib. Kini, konsentrasi penduduk di perkotaan melebihi jumlah pedesaan. Untuk itu, berkaitan dengan penyebab keempat, Hawking sendiri mengakui bahwa konsentrasi penduduk di satu tempat akan menyebabkan penyakit epidemik semakin mudah menyebar. Perang nuklir—penyebab kelima, yang sekilas terkesan merupakan manifestasi dari peperangan politik semata, sebetulnya beriringan dengan perebutan ruang kapital baik untuk kepentingan mendapatkan bahan baku, tenaga kerja, maupun pasar.

Dari pada mengikuti saran Hawking untuk pindah ke planet lain dengan biaya yang hanya bisa dijangkau kelas borjuis, seperti proyek negara luar angkasa Asgardia, maka merupakan hal mendesak untuk menemukan paradigma gerakan lingkungan yang dapat ‘menekan tombol off’ bencana antropogenik skala massal yang mengantarkan umat manusia pada detik-detik kepunahannya. Di tengah struktur global kapitalisme saat ini, tulisan ini akan mengantarkan pandangan dan gerakan lingkungan yang masih asing di Indonesia: ekososialisme.

Ekokapitalisme vs Ekososialisme

Memahami bagaimana kapitalisme bekerja sudah seharusnya diupayakan pegiat lingkungan agar tidak terkecoh dengan konservasi lingkungan kelas borjuis macam kegiatan penghijauan dalam area yang tidak sebanding dengan luas destruksi lingkungan yang sedang berjalan. Selain itu, hidup dalam sistem kapitalisme memaksa manusia tergantung padanya. Orang bisa jadi tak bermaksud merusak lingkungan secara langsung, tapi aktivitasnya di berbagai bidang dalam sistem ini berkontribusi terhadap ketidakseimbangan ekosistem.

Terhadap lingkungan, orang bahkan ingin memperbaiki, tapi justru berujung pada destruksi karena pandangan ekologisnya berada pada garis reduksionis penyelamatan lingkungan ala kapitalisme (eko-kapitalisme), dimana persoalan lingkungan disisipkan dalam narasi besar kepentingan akumulasi, seperti konsep Pembangunan Berkelanjutan dan mekanisme REDD maupun REDD+. “Pembangunan” ala kapitalisme untuk negara-negara Dunia Ketiga, misalkan, yang digalakkan secara global di masa Presiden AS Harry S. Truman sesungguhnya sudah cacat sejak penggunaan kata, sebab pembangunan di satu sisi akan merusak di sisi lain. Pembangunan infrastruktur, pabrik industri, apartemen, hotel, real estate, dll sesungguhnya pararel dengan eksploitasi sumber daya alam untuk kebutuhan energi dan bahan baku (industri ekstraktif tambang migas, batubara, logam, semen, dll).

Di Indonesia pada masa Orde Baru, ironi itu ditambah dengan diletakkannya tahap konsumsi tinggi sebagai puncak pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari teori pertumbuhan ekonomi WW Rostow. Padahal, tak ada konsumsi manusia yang tidak berasal dari alam. Semakin banyak konsumsi memerlukan semakin banyak eksploitasi atau pengurasan sumber daya alam sebagai bahan baku. Semakin banyak eksploitasi berdampak pada semakin banyaknya pengusiran dan perampasan ruang hidup serta kerusakan lingkungan. Semakin banyak perampasan serta kerusakan lingkungan maka semakin banyak orang-orang yang diusir dari tanahnya sendiri. Semakin banyak orang yang terusir dari tanahnya sendiri maka semakin banyak orang-orang yang menjual tenaganya kepada kapitalis sebagai buruh, baik formal maupun informal. Paralelitas eksploitasi manusia (kapitalis) terhadap manusia lain dengan eksploitasi manusia (kapitalis) terhadap sumber daya alam ini melahirkan daur penindasan yang tak berkesudahan.

Dalam kaitan inilah, bagi ekososialisme, sumber persoalan krisis ekologis saat ini adalah kapitalisme. Relasi ekopol kapitalisme sejak awal paralel dengan kerusakan ekologis. Marxisme secara umum dan ekologi Marx secara spesifik menjadi sumber inspirasi gerakan ekososialis. Karl Marx telah menemukan hukum kerja kapitalisme secara ilmiah. Tanpa Marx, barangkali kita tidak mengenal kapitalisme secara objektif[4]. Diskursus marxisme berkembang seiring dengan perkembangan kapitalisme yang menjadi sasaran kritiknya. Para pemikir setelah Marx telah mengembangkan teori-teori Marx dalam berbagai dimensi keilmuan: mulai dari ideologi, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, estetika, hukum, dll.

Materialisme dan Alam

Sekitar 150 tahun yang lalu, Marx telah memikirkan dampak kehancuran ekologis yang diakibatkan kapitalisme. Bagi Marx, alam memiliki sistem metabolisme untuk terus menerus berevolusi, bergerak terus menerus. Di tengah kecanggihan teknologi yang diciptakan oleh manusia, seiring dengan sistem ekonomi bebas yang dijalankan, kerja manusia di bumi kemudian sangat menentukan metabolisme itu. Ketika laku, kerja, dan praksis manusia tak lagi mengindahkan metabolisme alam, keretakan metabolisme menjadi sulit ditangani. Dalam Paris Manuscript, Marx menyatakan:

“Kehidupan-spesies, bagi manusia maupun binatang, secara fisik terletak pada fakta bahwa secara fisik manusia (maupun binatang) menggantungkan hidupnya pada alam inorganik; yang menjadi fondasi dari hidupnya…Secara fisik manusia hanya bisa hidup dari hasil-hasil alam ini, entah mereka hadir sebagai makanan, penghangat, pakaian, tempat tinggal, dst…alam merupakan tubuh inorganik manusia, yakni alam sejauh itu bukan tubuh manusa. Manusia hidup dari alam (alam adalah tubuh-nya) dan ia mesti menjalin dialog terus-menerus dengan alam apabila ia tak ingin mati. Mengatakan bahwa kehidupan fisik dan mental manusia itu terhubung dengan alam sama saja dengan mengatakan bahwa alam terhubung dengan dirinya sendiri—sebab manusia adalah suatu bagian dari alam.”[5]

Kisah perusakan besar-besaran ini dimulai sejak bahan-bahan alam digubah melalui tangan manusia menjadi tidak alamiah untuk dijadikan komoditas. Ilustrasinya, seseorang memiliki uang, untuk membeli, mengolah, dan menjualnya, untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Sepintas, hal ini lumrah dalam perdagangan di pasar. Namun, pasar dan perdagangan bukan perwujudan dari kapitalisme itu sendiri. Sejak sebelum kapitalisme, perdagangan dan pasar sudah ada. Masalahnya, berbeda dengan sistem ekonomi pra kapitalis-modern dimana barang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan (nilai guna), barang dalam kapitalisme diproduksi demi untuk menghasilkan kekayaan (nilai tukar).

Akumulasi kekayaan itu disokong dengan jaminan hak milik privat yang memuluskan jalan bagi terkonsentrasinya kepemilikan alat produksi pada segelintir orang dan pemisahan pekerja pertanian dari alat produksinya (proletarianisasi). Baik secara langsung akibat eksploitasi bahan-bahan mineral maupun tidak langsung seperti dampak limbah, polusi, penggunaan pestisida dll. Proses ini diperparah dengan mekanisme kompetisi yang inheren dalam ekopol kapitalisme, ditambah dengan penerapan teori pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Semua ini legal dan terjamin melalui kebijakan dan hukum. Rumus sederhanya: komodifikasi + kebebasan hak milik atas alat produksi + kompetisi bebas global = ekosida.

Jadi, pemanasan global, perubahan iklim adalah disebabkan natuur hubungan sosial produksi kapitalisme yang ekspansif tanpa batas sehingga tidak sesuai dengan ekosistem yang terbatas.[6] Inilah cara pandang materialisme[7]. John Bellamy Foster, penulis Marx’s Ecology: Materialism and Nature—yang pernah diulas di Harian ini—berkesimpulan bahwa: “wawasan Marx, secara mendalam, dan sesungguhnya secara sistematis, adalah ekologis (dalam semua pengertian positif seperti pengertian yang kita pakai saat ini), dan perspektif ekologis ini berasal dari materialismenya.[8] Bagi pembaca yang asing terhadap pemikiran Marxis, materialisme yang dimaksud adalah materialisme dealektika historis (MDH) yang menjadi alas filsafat bagi analisis ekonomi politik Marx dan praksis sosialisme-nya. Njoto dalam kuliahnya Marxisme, Ilmu dan Amalnya di tahun 1961 mengatakan: “Materialisme adalah konsepsi filsafat Marxis, sedang dialektika adalah metode-nya” dan “materialisme historis adalah penerapan atau pengenaan materialisme dialektik ke alam sejarah manusia”.

Dalam kaitan itulah, program tanam pohon atau program hijau lainnya yang digalakkan oleh pemerintah tak sebanding dengan skala perusakan industri kapitalisme yang dilegalisasi oleh kebijakan pemerintah itu sendiri. Sementara Pemkot Banyuwangi, misalkan, pada tahun 2017, mengklaim bahwa ada CSR dari perusahaan swasta memberi 6.000 pohon yang bisa dimanfatkan untuk menambah sebaran luas lahan hijau hingga 6 hektar, beberapa saat sebelumnya mereka sudah mengizinkan perusakan besar-basaran atas dua gunung di Tumpang Pitu seluas 11.000 hektar untuk dua perusahaan—Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk PT. Bumi Suksesindo (PT. BSI) seluas 4.998 ha dan IUP Eksplorasi untuk PT. Damai Suksesindo (DSI)—yang keduanya merupakan anak perusahaan dari PT. Merdeka Copper Gold, Tbk.

Sementara pemerintah menetapkan jalan teknokratis macam tanggung jawab sosial dan lingungan atau CSR perusahaan dan mekanisme AMDAL dan perusahaan kerap mengabaikannya, pemerintah Indonesia dengan ekopol kapitalisme-neoliberal mengizinkan operasi perusahaan kelapa sawit dengan skala luas 10,2 juta ha tahun 2014 (sebelas kali lipat luas Pulau Bali atau setengah Pulau Jawa)[9] hanya untuk 5 grup perusahaan raksasa (Sinar Mas, Salim, Jardine Matheson, Wilmar dan Surya Damai).

Tulisan yang cukup pendek ini berangkali tak cukup merampung detail cara kerja kapitalisme dalam menyebabkan kerusakan lingkungan. Penulis hanya ingin menegaskan bahwa kerusakan ekologis zaman kini menjadi-jadi disebabkan kapitalisme yang sejak awal memiliki kontradiksi ekologis. Konsekuensinya, degradasi ekologis tidak mungkin dihentikan tanpa mengakhiri kapitalisme.

Gerakan Ekososialisme

Maka, menjadi penting bagi aktivis lingkungan untuk menengok kritik-kritik Marx dan Marxisme terhadap ekopol kapitalisme. Secara praksis, maka Manifesto Ekososialis[10] yang digaungkan di Paris pada September 2001 patut disambut. “Tujuan ekososialis adalah transformasi kebutuhan dari dimensi kuantitatif menuju dimensi kualitatif.” Dimensi kuantitatif berarti pengukuran capaian keberhasilan dengan melihat akumulasi nilai atau pertumbuhan. Sedangkan dimensi kualitatif dapat dimaknai sebagai pengembalian fungsi ekologis serta perbaikan hubungan-hubungan di antara manusia yang menjaga hak alam. “Dari soal corak produksi, hal itu berarti valorisasi nilai pakai dari nilai tukar.”

Dalam The Belem Ecosocialist Declaration[11] yang disusun pada Konferensi Ecosocialist Paris 2007 (Ian Angus, Joel Kovel, Michael Löwy) untuk disampaikan di Forum Sosial Dunia di Belem, Brasil, pada bulan Januari 2009 disebutkan:

Ekososialisme didasarkan pada ekonomi yang ditransformasikan yang didasarkan pada nilai-nilai non-moneter keadilan sosial dan keseimbangan ekologis. Ini mengkritik kedua “ekologi pasar” kapitalis dan sosialisme produktivis, yang mengabaikan keseimbangan dan batas bumi. Ini mendefinisikan kembali jalan dan tujuan sosialisme dalam kerangka ekologis dan demokratis. … Kerusakan lingkungan tidak akan berhenti di ruang konferensi dan negosiasi perjanjian: hanya aksi massa yang bisa membuat perbedaan. Pekerja perkotaan dan pedesaan, masyarakat di Selatan dan masyarakat adat di mana-mana berada di garis depan perjuangan melawan ketidakadilan lingkungan dan sosial, melawan perusahaan multinasional eksploitatif dan mencemari, usaha agribisnis yang beracun dan menghilangkan hak, benih rekayasa genetika invasif, biofuel yang hanya memperparah krisis makanan saat ini. Kita harus melanjutkan gerakan sosial-lingkungan ini dan membangun solidaritas antara mobilisasi ekologi antikapital di Utara dan Selatan.”

Negara-negara sosialis di Amerika Latin telah memelopori gerakan ekososialis sehingga dapat dikatakan mereka sangat maju dalam soal lingkungan. Beberapa contoh yang bisa disebut adalah:[12] Pertama, Ekuador yang konstitusinya mengakui “hak alam”. Konstitusionalisasi hak alam ini terjadi setelah gerakan sosialis berhasil merombak tatanan sosial kapitalis yang mereka sebut sebagai “Revolusi Warga Negara” yang dimulai pada tahun 2007. Setahun sebelumnya, Raffael Correa, tokoh sosialis, dan sejumlah politisi lainnya mengusulkan pembuatan konstitusi baru untuk mengatasi krisis yang dialami Ekuador. Setelah Correa menjadi presiden tahun 2007, konstitusi baru disahkan melalui referendum[13].

Kedua, Kuba yang menerapkan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di sini, Kuba menerapkan model pertanian yang berbeda dengan kebijakan revolusi hijau yang kapitalistik dan merusak lingkungan. Selain kini menerapkan pertanian organik di perkotaan, capaian pertanian berkelanjutan ini tidak lepas dari keberhasilan reforma agraria yang dibangun sejak revolusi Kuba yang dimotori oleh Fidel Castro, Che Guevara, dkk berhasil pada tahun 1959.

Ketiga, El Salvador yang menjadi negara pertama di dunia yang melarang pertambangan logam. Keputusan itu diambil setelah dilakukan jajak pendapat, dimana 77 persen rakyat El Salvador mendukung kebijakan penghapusan pertambangan logam. Hingga pada level Kongres, hampir semua partai, dengan 70 dari 84 anggota Kongres, menyetujui penghapusan pertambangan logam. Keempat, Bolivia di bawah pemimpin sosialis Evo Morales yang nyaring menyuarakan aksi radikal untuk menangani perubahan iklim dengan menggalang Konferensi Perubahan Iklim yang melibatkan gerakan sosial dan masyarakat akar rumput, termasuk organisasi masyarakat adat, dari berbagai belahan dunia. Kelima, Kosta Rika yang menggunakan energi terbarukan seperti pembangkit hydropower, yang berasal dari sungai dan air hujan musiman dan geothermal.

Di luar Amerika Latin, gerakan ekososialisme yang dimotori partai kiri sosialis dan atau komunis juga secara signifikan berhasil mendesakkan perlindungan lingkungan secara signifikan. Seperti koalisi merah-hijau yang terdiri dari Partai Buruh, Partai Kiri Sosialis, dan Partai Tengah di Norwegia; Democratic Socialis Perspective (DSP) di Australia; Green Party di New Zeland; di Afrika, gerakan Marxisme, feminisme, anti-kolonialisme dan kepedulian lingkungan memberikan sumbangsih penting bagi karya novelis Kenya, Ngũgĩ wa Thiong’o seperti The Wizard of the Crow.

Fakta di atas menjadi penanda bahwa ada korelasi positif antara ideologi dan politik sosialisme dengan perlindungan lingkungan dari ekspansi modal tanpa batas dalam spirit kapitalisme. Bagaimana dengan Indonesia? Tentu saja gerakan yang melabelkan diri sebagai ekososialisme belum ada sama sekali. Namun, sudah cukup banyak gerakan lingkungan yang menggugat kapitalisme. Patutlah kita istilahkan gerakan tersebut sebagai ekososialisme substantif yang masih perlu diperdalam dan digaungkan secara lebih masif.

Dalam rangka untuk memberikan kesejelasan arah juang, Derek Wall[14] menulis bahwa gerakan ekososial perlu mendorong kebijakan transisional sesuai dengan keadaan negara-negara masing: 1). Mempertahankan kontrol asli hutan hujan dan ekosistem vital lainnya; 2) Membiarkan pekerja mengendalikan bisnis bangkrut; 3) Menggunakan dana pemerintah untuk saling membagi sumber daya; 4) Konversi senjata dan SUV (mobil untuk transportasi umum) sebagai elemen penting dari New Deal Hijau; 5) Perundang-undangan paten open-source; 6) Land reform; 7) Pendanaan untuk perpustakaan dan kepentingan sosial lainnya; 8) Sistem pajak dan kesejahteraan untuk mendukung kepentingan umum; 9) Reformasi komptesisi untuk mengubah kepemilikan; 10) Kepemilikan sosial atas obat-obatan dan obat-obatan.

Kesepuluh program yang digariskan Wall di atas tentu harus dikontekstualisasi dengan situasi dan kondisi ekologis di Indonesia. Tetapi yang pasti, gerakan sosialisme kiri di Indonesia, untuk itu, perlu memasukkan agenda ekososialisme—yang gagal dalam eksperimentasi sosialisme tahap pertama (Abad 20) yang tidak pro ekologis. Di sini, perluasan solidaritas atas berbagai persoalan krisis sosial-ekologis membutuhkan koneksi dengan berbagai gerakan lingkungan yang menolak kapitalisme. Martha Harnecker yang menyoroti gerakan sosialisme di Amerika Latin dalam bukunya, Latin America & Twenty-First Century Socialism memberikan catatan:[15]

“Kita memerlukan kiri yang menyadari bahwa menjadi radikal tidaklah berarti meneriakkan slogan yang paling militan atau melakukan tindakan yang paling ekstrem – yang hanya sedikit orang yang setuju, dan yang membuat takut mayoritas – tetapi radikal adalah mampu menciptakan ruang-ruang untuk bertemunya dan bergabungnya dalam satu perjuangan sektor-sektor terluas yang dimungkinkan. Menyadari bahwa ada banyak dari kita yang berada dalam perjuangan yang sama itulah yang membuat kita kuat; inilah yang meradikalkan kita.”***

Penulis adalah Peneliti Intrans Institute Front Nahdiyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Malang Raya. Editor Setara Press (Intrans Publishing Group)

—————-

[1] Stephen Hawking, “This is the most dangerous time for our planet”. https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/01/stephen-hawking-dangerous-time-planet-inequality

[2] Akhmad MuawalHasan, “Menjelang Kiamat 100 Tahun Lagi”. https://tirto.id/menjelang-kiamat-100-tahun-lagi-cooX

[3] “Eksploitasi Lahan: Darurat Daya Dukung Ekologis Pulau Jawa”. Kompas, 5 Maret 2014. Bisa dilihat di http://omahkendeng.org/2014-03/2043/eksploitasi-lahan-darurat-daya-dukung-jawa/

[4]Paradoksnya, tak sedikit orang mengambingkan kapitalisme sebagai penyebab kesenjangan dan kerusakan lingkungan, tapi mengabaikan antitesanya: sosialisme-komunisme. Orang seperti Harry Tanoesoedibjo, yang mem-PHK sewenang-wenang para buruh di salah satu perusahaannya, bisa secara leluasa mengatakan bahwa sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia tidak berpihak kepada rakyat. Ia yang notabene kelas kapitalis secara tak sadar menunjuk dirinya sendiri. Pendeknya, kritik-kritik terhadap kapitalisme namun mengabaikan pemikiran Marxisme akhirnya tak tepat sasaran dan ahistoris.

[5] Kutipan dari Paris Manuscript ini diterjemahkan oleh Martin Suryajaya, 2016. Teks-teks Kunci Filsafat Marx, Yogyakarta: Resistbook

[6] Fred Magdof & John Bellamy Foster, What Every Environmentalist Needs to Know about Capitalism: A Citizen’s Guide to Capitalism and the Emvironment. New York: Monthly Review, 2011.

[8] John Bellamy Foster. Marx’s Ecology: Materialism and Nature (terj.). Jakarta: WALHI, 2013.

[9] https://katadata.co.id/infografik/2015/02/16/25-raksasa-kuasai-separuh-lahan-sawit

[10] Lihat: Joel Kovel and Michael Lowy, “An Ecosocialist Manifesto”. Paris, Sept 2001. http://members.optushome.com.au/spainter/Ecosocialist.html

[11] http://climateandcapitalism.com/2008/12/16/belem-ecosocialist-declaration-a-call-for-signatures/

[12] Informasi mengenai ini penulis sarikan dari Derek Wall, The Rise of The Green Left: Inside The Worldwife Ecososialits Movement. Norhampton: Pluto Press, 2010. dan http://www.berdikarionline.com/lima-negara-amerika-latin-ini-paling-maju-secara-ekologis/

[13] http://www.berdikarionline.com/ekuador-dan-sosialisme-abad-21/ Informasi ini diterjemahkan dari TeleSUR

[14] Derek Wall, The Rise of The Green Left: Inside The Worldwife Ecososialits Movement.

[15] Martha Harnecker, Latin America & Twenty-First Century Socialism: Inventing to Avoid Mistakes. (terj. Nug Katjasungkana) Jurnal Monthly Review (Independent Socialist Magazine), Vol. 62 No. 3 July-August 2010. versi bahasa Indonesia diterbitkan Resist Book bersama IndoPROGRESS, Januari 2015.