Kredit foto: http://welkermedia.com/daily/world-social-forum/

Tanggapan Untuk Roy Murtadho

SAYA akan membuka dengan tiga pertanyaan yang merumuskan refleksi saya terhadap iklim politik Indonesia pasca Reformasi hingga saat ini dan perubahan semacam apa yang masih mungkin untuk dicapai:

- Apakah mungkin melakukan perubahan struktural melalui jalur politik elektoral di dalam kerangka demokrasi borjuis yang otomatis menghasilkan kekuasaan oligarki dan politik transaksional?

- Seberapa besar kemungkinan sebuah partai revolusioner untuk masuk ke politik elektoral kalau masih ada badan regulasi kepemiluan yang justru tugasnya adalah untuk menghambat, menghalangi, dan membatasi partai-partai yang bisa mengancam monopoli kartel parpol di Senayan, dimana di balik segala jenis simbolisme dan klaim identitas, hanya ada sebuah pseudo-ideologi — nasionalisme Pancasila tafsir Orba — yang melindungi dan menghamba kepada kapital?

- Saya sepakat dengan Karl Marx bahwa transformasi suprastruktur legal-politik akan terjadi dengan adanya perubahan terhadap basis ekonomi[1], tapi bagaimana dan apa cara yang paling efektif untuk melakukan perubahan itu kalau suprastruktur dan fondasinya sudah dihuni dan dikuasai faksi-faksi borjuasi militer-birokrat bertameng nasionalis-religius?

Dampak Genosida

Sebagai sebuah negara yang pernah memimpin sebagian besar negara-negara berkembang di dunia setengah abad yang lalu, Indonesia telah didegradasi menjadi sebuah negara yang menderita, kelebihan penduduk, penuh polusi, tidak sehat, tidak berpendidikan, tersandung tanpa arah, niat dan tujuan, diskriminatif, ultra-religius, dan kebingungan. Seperti seorang tahanan yang telah disiksa dalam jangka waktu lama, terisolasi dari dunia luar dan dikurung dalam kegelapan.

Mampukah ketakutan, secara sadar atau bawah sadar, melumpuhkan sebuah bangsa hingga ke akar-akarnya? Mungkinkah ketakutan itu memaksa ratusan juta pria, wanita, dan anak-anak menjadi budaknya, menghalangi keinginan mereka untuk berjuang dan bermimpi untuk mewujudkan sebuah masyarakat dan masa depan yang lebih baik? Mungkinkah ingatan tentang kegelapan masa lalu atau imajinasi tentang horor yang diwariskan dari generasi ke generasi, membungkam sebagian besar warga negaranya?

Jika setidaknya beberapa anggota dari hampir setiap keluarga di negara ini pernah berpartisipasi dalam sebuah pembantaian, sebagai pelaku atau korban, mungkinkah ketidakpastian tentang masa depan, rasa malu yang melekat, ketakutan untuk diadili dan kemungkinan untuk harus membayar retribusi, membuat sebagian besar keluarga di Indonesia sangat bergantung kepada sistem yang ada dan hidup di atas tumpukan kebohongan yang terus-menerus direproduksi; membuat mereka diam-diam berharap setiap panggilan untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan dihancurkan secepat mungkin, tidak peduli sebrutal apapun cara yang dipakai untuk melakukannya?

Politik Primordialisme: Benteng Kapital

Pesimisme saya terhadap kemungkinan pembentukan partai politik dan bekerja di dalam struktur negara untuk menghancurkan kapitalisme, juga berhadapan dengan kenyataan bahwa di Indonesia hari ini, baik stagnasi Islam moderat dan sektarianisme Islam fundamentalis bergandengan tangan dengan kelas penguasa. Pemanfaatan mereka sebagai pengawal kepentingan kapital dan politik oleh pihak penguasa tidak lain adalah karena kedua kubu ini merupakan supermayoritas dari isi kotak suara. Statistik Pemilu menjadi pertaruhan oligarki demi akumulasi kekuasaan. Tujuannya? Akumulasi kapital.

Seperti biasa, setiap mendekati hari Pemilu di Indonesia, para calon akan sibuk berkampanye dengan ‘meminta restu’ dari tokoh-tokoh religi, berfoto-foto dengan mereka, dan mengunjungi pesantren-pesantren untuk menyampaikan pidato akbar kepada para santri. Pada kenyataanya, mereka hanya melakukan semua itu karena budaya politik Indonesia mendikte bahwa itulah cara yang paling efektif untuk menggalang suara. Apa yang sering kali terjadi tidak lama kemudian? Sang calon terlibat kasus korupsi. Impian manisnya untuk menduduki kursi empuk dan menjadi borjuis komprador handal berakhir dengan realitas yang lebih pahit; menghabiskan beberapa tahun di balik jeruji dan kematian karir politiknya.

Kemiripan dapat ditemukan di politik Amerika Serikat. Kadar kesahelan seseorang menjadi tolok ukur kelayakannya untuk terjun ke dunia politik Amerika yang dimonopoli oleh dua partai penghamba pasar bebas: Demokrat dan Republik.[2] Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan memenuhi ruang diskusi setelah genderang sirkus Pemilu di Amerika berbunyi: Kristennya aliran apa? Dia pergi ke gereja mana? Katolik? Protestan? Methodis? Baptis? Presbyterian? Anglikan? Mormon? Seberapa besar peran agama di dalam kehidupannya?

Agama masih berperan penting dalam pembuatan kebijakan publik di Amerika. Apakah perempuan punya otoritas terhadap tubuhnya sendiri? Berhakkah rumah sakit menolak untuk menyediakan alat kontrasepsi kalau itu berlawanan dengan keyakinan si penyedia asuransi kesehatan? Bolehkah pendidikan seks masuk ke dalam kurikulum sekolah untuk mencegah kehamilan usia dini? Hal-hal ini masih menjadi persoalan, dekade demi dekade, di dalam masyarakat Amerika yang plural dan secara de jure sekuler. Dengan besarnya peran agama di dalam politik Amerika, keterlibatan elemen-elemen fundamentalis yang menolak hal-hal tersebut — yang kemungkinan akan berdampak buruk pada jutaan orang — dalam diskursus itu akan tetap ada dan tentunya, dalam jumlah besar.

Kita melihat perwakilan elite politik Amerika yang secara bergantian diutus ke Indonesia untuk menyampaikan ‘pesan’ mereka, sebagai ‘role model’ demokrasi, yang berulang kali memuji Islam Indonesia yang moderat, toleran, dan demokratis. ‘Pesan’ ini tidak lebih dari kalimat-kalimat banal yang bertujuan untuk menidurkan rakyat yang masih memiliki aspirasi untuk menghapus militerisme, kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, dan l’exploitation de l’homme par l’homme dari muka bumi Indonesia. Indonesia masih belum bisa melepas wabah fasisme, feodalisme, kronisme, isolasi intelektual dan budaya — yang dilahirkan Orde Baru — dari dirinya. Tentu kita tahu, seorang utusan agensi kapitalisme global tidak mungkin mengatakan hal seperti itu. Misinya adalah untuk memuluskan arus investasi, memprivatisasi dan menguras sumber daya alam Indonesia, dan mengekstrak sebanyak mungkin kapital darinya, bukan untuk membangunkan negara ini dari nina bobo-nya.

Di negara-negara lain dengan demokrasi yang lebih maju seperti Prancis dan Spanyol, kemungkinan partai-partai revolusioner untuk mengambil alih kekuasaan, walaupun tidak mudah, masih sangat mungkin. Di Indonesia? Yang mempercayai dan menggunakan film hoax sebagai tolok ukur sejarah, jumlahnya bukan sedikit. Yang menggelorakan seorang diktator fasis yang juga manusia terkorup dalam sejarah, masih sangat banyak.

Mustahil untuk merobohkan kapitalisme melalui jalur parlementer, terutama di Indonesia karena situasi dan kondisi yang saya sebut di atas dan juga faktor sejarah dan budaya politik yang masih sangat kental feodalismenya.

Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk melawan hegemoni budaya ini?

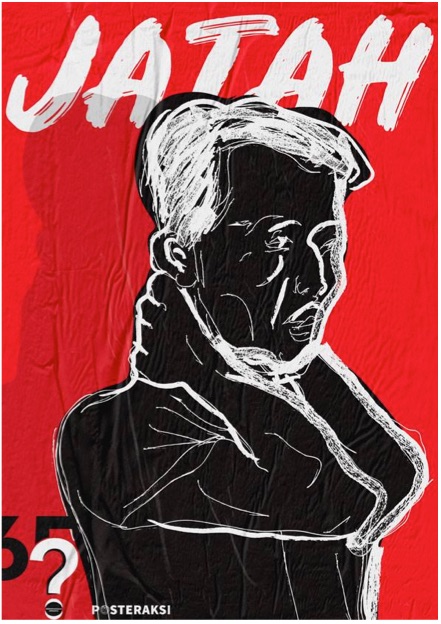

Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)

Melawan Ideologi dan Represi

Hanya melalui program yang konkret dan persekutuan seluruh rakyat tertindas melawan — saya meminjam teori Louis Althusser — Aparatus Ideologi Negara (Ideological State Apparatuses – ISA) dan Aparatus Represif Negara (Repressive State Apparatuses – RSA)[3] yang bisa mengimplementasikan perubahan mendasar dan menyeluruh.

Althusser menganggap institusi-institusi berikut sebagai Aparatus Ideologi Negara:

- agama (sistem gereja yang berbeda-beda),

- pendidikan (sistem ‘sekolah’ negeri dan swasta yang berbeda),

- keluarga,

- hukum,

- politik (sistem politik, termasuk partai-partai yang berbeda),

- serikat-buruh,

- komunikasi (pers, radio, dan televisi, dst.),

- budaya (sastra, seni, olah raga, dst.).

Secara formal, institusi-institusi ini berada di luar kendali negara (swasta) tetapi berfungsi untuk menyebarkan nilai-nilai negara. Dalam masyarakat feodal, Aparatus Ideologi Negara utama adalah lembaga agama. Masyarakat kapitalis kontemporer telah menggantikannya dengan institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi).

Aparatus Represif Negara terdiri dari:

- polisi,

- tentara,

- penjata,

- pengadilan,

- pemerintah.

Yang membedakan Aparatus Represif Negara dari Aparatus Ideologi Negara adalah: Aparatus Represif Negara berfungsi melalui kekerasan, sementara Aparatus Ideologi Negara berfungsi melalui pembentukan ideologi. Penting untuk diingat bahwa kedua-duanya mampu menggunakan kekerasan dan ideologi pada saat bersamaan.

Baik ISA dan RSA tidak dapat secara eksklusif bersifat represif atau ideologis. Contohnya, Tentara dan Polisi (RSA) mampu mereproduksi kekerasan (represif) dan di saat yang sama, menyebarkan nilai-nilai negara (ideologis). Sebaliknya, dengan cara serupa, Sekolah dan Gereja (ISA) — selain menyebarkan informasi yang diproduksi negara (ideologis) — melakukan hukuman, pemecatan, seleksi, dsb. (represif), untuk ‘mendisplinkan’ tidak hanya gembala-gembala mereka, tetapi juga pengikutnya. Ini juga berlaku untuk Keluarga dan Budaya (penyensoran, pembubaran seminar/diskusi/pameran seni, dsb.).

Sebagai ringkasan; fungsi utama dari Aparatus Ideologi Negara bersifat ideologis, sementara fungsi sekundernya bersifat represif. Sebaliknya, Aparatus Represif Negara terutama bersifat represif dan fungsi ideologisnya hanya bersifat sekunder.

Dalam sebuah masyarakat, Aparatus Ideologi Negara dan Aparatus Represif Negara, melalui cara yang berbeda, mengontrol relasi produksi dan mempertahankan sistem dan struktur yang memungkinkan relasi produksi antara buruh dan kapitalis.

Hari-hari ini, kita melihat bahwa Aparatus Ideologi Negara jauh lebih efektif dalam menjaga dan mereproduksi relasi produksi. Sementara Aparatus Represif Negara hanya menjadi cadangan yang diaktifkan ketika ideologi gagal untuk mencapai tujuannya (seperti saat ada demonstrasi, penggusuran, konflik internal, konflik antar negara, dsb.).

Kembali ke kemungkinan untuk menghancurkan kapitalisme melalui jalur parlementer, penting untuk tidak menyingkirkan fakta bahwa sistem parlementer — di mana ‘kehendak rakyat’ diwakili oleh para borjuasi yang terpilih — adalah bagian dari Aparatus Ideologi Negara. Pelumas terbaik untuk memastikan roda-roda mesin kapitalisme bergerak dengan lancar adalah kelekatan rakyat kepada politik parlemen.

Hari demi hari kita mendengar politisi berkicau tentang ‘demokrasi’ dan ‘toleransi’, tetapi tidak ada ‘demokrasi’ bagi warga Papua yang ingin menentukan nasib sendiri, tidak ada ‘demokrasi’ bagi para petani yang lahannya digusur untuk pembangunan korporasi besar, tidak ada ‘demokrasi’ bagi korban-korban kekerasan aparat. Tidak ada ‘toleransi’ bagi para keluarga korban yang menuntut negara bertanggung jawab atas pembantaian jutaan manusia, tidak ada ‘toleransi’ bagi yang menolak untuk menelan narasi sejarah dan propaganda Orde Baru, tidak ada ‘toleransi’ bagi yang dianggap ‘menganggu kestabilan negara’ (menghalangi kelancaran pergerakan kapital) dan yang tidak mau tunduk kepada keseragaman ideologi (fasisme).

Oleh karena itu, sebuah revolusi hanya bisa diaktifkan dengan pertama-tama — melepas segala bentuk keterikatan dengan sistem politik dan struktur kekuasaan yang ada.

Emansipasi dari Ide-ide yang Berkuasa

Di bagian Catatan Kritis Pada Gerakan Islam dan Posisi Gerakan Islam Progresif, Bung Roy menulis:

“Justru gerakan Islam progresif ini berusaha melakukan pembalikkan kerangka berpikir lama dalam pemikiran Islam yang selalu bergerak dari langit ke bumi, menjadi dari bumi ke langit dan terus berada di bumi. Sehingga tak lagi ada separasi antara bumi dan langit sebab apa yang dianggap ada di langit sesungguhnya ada di bumi. Gerak pikir ini mengisyaratkan bahwa penemuan akan yang Ilahiah yang dibayangkan berada nan jauh di sana, hanya mungkin melalui persentuhan fisik, material dan historis dengan problem aktual rakyat tertindas. Artinya, logika pembalikkan ini sedang melangkah jauh melampaui proyek pembumian atau pendaratan utopia gagasan keselamatan semesta dalam Islam yang selama ini didengungkan dan seringkali gagal dioperasikan.

…Bukan ide-ide abstrak tentang Allah dan manusia yang mendetermisasi, tapi sebaliknya dari pengalaman konkrit di dunia, di sini dan saat ini yang mendeterminasi seperangkat gagasan atau ide tadi. Bagaimana dunia yang hendak kita wujudkan bersama tidak berangkat dari ide-ide abstrak melainkan dari kondisi objektif penghisapan yang hendak diubah menuju tatanan yang lebih baik.”

Dua paragraf ini mengingatkan saya kepada kutipan berikut dari tulisan Lenin di surat kabar Novaya Zhizn 112 tahun yang lalu:[4]

“Mereka yang bekerja keras dan hidup dalam keinginan sepanjang hidupnya, diajarkan oleh agama untuk menjadi patuh dan sabar saat berada di bumi untuk menikmati harapan mendapat pahala surgawi. Tetapi mereka yang mendapatkan keuntungan dari kerja keras orang lain diajarkan oleh agama untuk beramal saat berada di bumi, sehingga menawarkan cara yang sangat murah untuk membenarkan seluruh keberadaannya sebagai penghisap dan menjualnya dengan tiket murah untuk menuju surga.

…seorang budak yang telah sadar akan perbudakannya dan telah bangkit untuk memperjuangkan emansipasinya sudah setengah berhenti menjadi seorang budak. Para buruh modern yang sadar-kelas — dipelihara oleh pabrik industri berskala besar dan tercerahkan oleh kehidupan perkotaan — menyampingkan prasangka-prasangka religius, meninggalkan surga kepada para pendeta dan borjuis fanatik, dan berusaha untuk meraih kehidupan yang lebih baik untuk dirinya sendiri di bumi ini.

…Tidak ada jumlah pamflet atau khotbah yang dapat mencerahkan kaum proletariat jika ia tidak tercerahkan oleh perjuangannya sendiri melawan kekuatan gelap kapitalisme. Persatuan dalam perjuangan revolusioner yang nyata dari kelas tertindas demi membangun surga di muka bumi jauh lebih penting daripada kesatuan pendapat kaum proletar tentang surga akhirat.”

Strategi Blok Historis Baru

Berhadapan dengan ombak politisasi teologis saat ini, mampukah kita, di Indonesia, membangun surga di muka bumi tanpa mengajukan iming-iming surgawi atau embel-embel religi? Mampukah dalam pembentukan sebuah blok historis baru, gerakan Islam/Kristen Progresif menghapus sekat-sekat teologis dan berkolaborasi, misalnya, dengan kaum LGBT dan gerakan feminis, melawan patriarki dan feodalisme?

Dengan segala cacat, kerusakan, dan kontradiksi-kontradiksi yang inheren dalam dirinya, kapitalisme masih diterima secara universal. Kita semua dimanipulasi untuk menerima penindasan sistematis dan manusia dibesarkan untuk berpikir bahwa tidak akan ada yang berubah, bahwa watak manusia adalah untuk berkompetisi dan mengakumulasi kapital, bahwa penindasan terhadap sesama manusia dan perusakan terhadap lingkungan adalah lumrah. Mitos-mitos tersebut terus berkembang dengan sendirinya dan menyebar ke mana-mana. Namun, kita bisa lebih baik dari itu.

Adalah hal yang mudah untuk mengatakan, “Tidak”, tapi lebih sulit untuk mengatakan, “Tidak, kami tidak menginginkan ini,” dan di saat bersamaan mengatakan, “Ya, kami menginginkan itu.” Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan Kiri global enggan mengatakan, “Ya! Kami telah teralihkan akibat pengebirian imajinasi oleh hegemoni neoliberal”, dan terganggu oleh obsesi dengan wacana tertutup yang bersifat horizontal, sementara yang seharusnya dilakukan adalah melihat konsolidasi seperti apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Timbul perasaan bahwa di tengah semua ini, ada kehilangan visi dan hasrat untuk mewujudkan utopia kian memudar.

Dalam History and Class Consciousness, Georg Lukács mengatakan:[5]

“Mungkin saja massa berada dalam cengkeraman kekuatan-kekuatan yang berbeda, bahwa mereka mengejar tujuan yang berbeda. Dalam hal ini, tidak diperlukan hubungan antara teori dan aktivitas, yang diperlukan adalah sebuah bentuk yang memungkinkan massa untuk sadar akan tindakan sosial mereka, tanpa perlu memastikan adanya ikatan murni antara kesadaran dan tindakan.”

Ini menurut saya penting sekali karena yang diperlukan saat ini adalah menggalang kekuatan, bukan kemurnian ideologi atau pemaksaan moralitas. Artinya, menyatukan seluruh rakyat tertindas dan juga yang berniat untuk menghancurkan status quo — buruh, tani, nelayan, perempuan, LGBT, warga adat, kaum miskin, aktivis lingkungan, aktivis Papua, Antifa, kelompok Anarkis, Kiri, dsb. — dan membangun sebuah gerakan revolusioner yang mengkaji secara kritis keadaan sekarang dan menganalisa ketidakadilan struktural di dalam masyarakat kita. Diskusi, wacana, dan musyawarah datang kemudian, tentunya dengan cara sedemokratis mungkin.

Setelah terwujudnya gerakan ini, ancaman yang berpotensi untuk menggoyahnya bukanlah intervensi dari luar, tetapi impotensi, yaitu ketidakmampuan untuk mengubah keadaan.

Menyadari urgensi perjuangan untuk mengubah kondisi yang menjebak kita di dalamnya sangatlah penting, tetapi ia harus memiliki perspektif jangka panjang dan fokus pada:

- Apa yang perlu dilakukan sekarang?

- Konsolidasi semacam apa yang perlu kita bangun untuk membawa gerakan ini mencapai tujuan jangka panjangnya?

- Apa yang bisa kita ambil dan pelajari dari gerakan Occupy Movement yang berawal dari sebuah demonstrasi di New York dan mampu menyebar ke 951 kota di 82 negara, atau gerakan anti-penghematan di Yunani yang kemudian merebak ke seluruh Eropa; dan apa kekurangan darinya yang bisa kita perbaiki?

Secara strategis, gerakan revolusioner akan berlawanan dengan negara. Di dalam sebuah masyarakat kapitalis, kaum revolusioner memusatkan perhatian pada kontradiksi-kontradiksi di dalam kapitalisme dan menyerangnya. Gerakan yang serius untuk melakukan perubahan nyata harus berlawanan dengan negara. Sebagai contoh; Komune Paris, Revolusi Bolshevik, Revolusi Spanyol, Revolusi Sandinista, dan pemberontakan Zapatista lahir dari gerakan-gerakan non-pemerintah yang berakar kuat dan antagonisme terhadap negara, bukan lewat tarik-ulur atau transaksi politik di parlemen.

Mencoba untuk melunakkan pukulan atau memperbaiki kehancuran yang dihasilkan kapitalisme dengan cara Sosial-Demokrat (Sosdem); yakni memperbesar peran negara sebagai penyedia kesejahteraan di dalam kerangka ekonomi kapitalis dan menerima kapitalisme sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang sah — yang disebut Slavoj Žižek sebagai ‘capitalism with a human face’ (kapitalisme yang lebih manusiawi) — adalah mengakui adanya penindasan tetapi mencoba memolesnya untuk menutupi goresan-goresan yang sudah memenuhi seluruh bodinya, menempel plester pada bacokan, atau memasang perban pada kaki yang sudah diamputasi.

Kesimpulan yang paling jelas adalah; ada sesuatu yang salah dengan gagasan untuk mencoba mentransformasi masyarakat melalui negara (pemerintah). Kegagalan untuk mentransformasi masyarakat melalui negara berkaitan dengan sifat negara itu sendiri, bahwa negara bukanlah sebuah lembaga netral, melainkan sebuah bentuk hubungan sosial tertentu yang muncul seiring dengan perkembangan kapitalisme, dan bentuk hubungan sosial itu didasarkan pada penyingkiran orang-orang yang lemah di hadapan kekuatan kapital, menginisiasi fragmentasi dan perpecahan, dan semakin menjauhkan mereka dari keadaannya. Semua ini hanya mungkin karena kita masih memberi pengakuan kepada kapitalisme dan hanya mencoba untuk mengurangi hantamannya, ketimbang menghentikan produksi dan perkembangannya.

Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!***

Penulis adalah penulis lepas, tinggal di Tangerang

—————–

[1] Marx, Karl. A Contribution to the Critique of Political Economy. Moscow: Progress Publishers, 1859, Preface

[2] Butters, Julie. “Why America Can’t Separate Religion & Politics.” Arts & Sciences – Boston University, www.bu.edu/cas/magazine/fall15/america/.

[3] Althusser, Louis. On the Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses. Verso, 2014.

[4] Lenin, V.I. “Socialism and Religion.” Marxists Internet Archive, Novaya Zhizn, www.marxists.org/archive/lenin/works/1905/dec/03.htm

[5] Lukács, Georg. History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics. Londo: The Merlin Press, 1971, Hal. 2