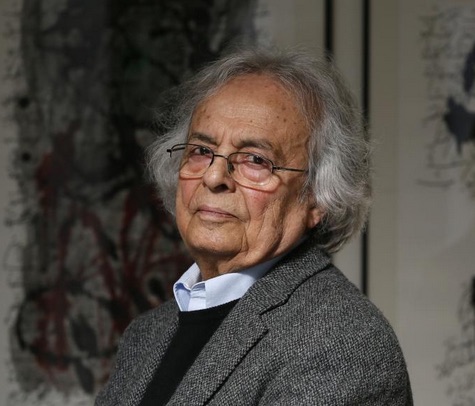

Adonis. Kredit foto: rfi.fr

MENYINGKAP dunia Adonis tidak sekadar menyelami isi kepala seorang penyair. Sebab dari kepenyairan Adonis tidak hanya lahir puisi, tapi lahir juga gagasan dan pemikiran. Menulis puisi dan berpikir merupakan dua aktivitas yang tak terpisahkan. Dia selalu meyakini ucapannya, “Tak ada satu pun penyair yang bukan seorang pemikir, bahkan sejak era Homer. Penyair besar di waktu yang sama adalah pemikir besar.” Keyakinan semacam ini juga ditegaskan oleh Martin Heidegger, “The thinker as poet.” Namun yang berbeda dari keduanya ialah Adonis berangkat dari titik tolak penyair, sedangkan Heidegger dari titik tolak pemikir.

Dalam diri Adonis, aktivitas berpikir menyatu―secara imanen―dalam aktivitas menulis puisi. Ketika menulis puisilah dia berpikir, atau dengan ungkapan lain ketika menulis puisilah pemikiran otentiknya lahir, kemudian dinarasikan secara lebih luas dalam karya non puisi. Kesatuan antara menulis puisi dan berpikir menjadikan puisi tidak bersifat personal dan individual. Sehingga puisi tidak hanya mengungkap dimensi fisik manusia, namun mampu menyingkap dimensi metafisiknya untuk tujuan yang universal.

Barangkali, puisi dan pemikiran Adonis bisa dianalogikan dengan matahari dan cahayanya atau dengan lautan dan gelombang ombaknya. Meskipun matahari mendahului cahayanya dan lautan mendahului gelombang ombaknya, namun matahari dan cahayanya tak terpisahkan sebagaimana lautan tak terpisahkan dari gelombang ombaknya. Oleh karena itu, menyingkap dunia Adonis sama halnya menyelami isi kepala seorang pemikir.

Sebagai penyair sekaligus pemikir, Adonis merupakan sosok penuh kontroversi. Di antara pemikirannya yang kontroversial―setelah kebenaran agama versus kebenaran puisi―adalah harmonisasi sufisme (tasawuf) dan surealisme, atau upaya menghadirkan titik temu antara keduanya. Gagasan ini memicu perdebatan, baik dari kalangan yang fokus atau tertarik dengan kajian sufisme maupun surealisme. Barangkali perdebatan ini mengacu pada pemahaman umum atas sufisme dan surealisme yang menunjukkan kontradiksi antara keduanya.

Lantas, apakah mungkin mencari titik temu antara sufisme dan surealisme, mengingat sufisme lahir dari rahim agama dan menjadikan kepercayaan terhadap Tuhan sebagai pijakan dasar (theis), sedangkan surealisme merupakan aliran seni non agamis bahkan atheis? Bagaimana kemudian konsepsi Adonis menyatukan yang theis dan atheis ini secara epistemologis? Sehingga pemikiran Adonis ini dapat mewarnai diskursus ilmu pengetahuan?

Tentu upaya Adonis dinilai nyleneh oleh kebanyakan orang. Namun baginya, mempertemukan sufisme dan surealisme sangatlah mungkin. Dia memulainya dengan mendefinisikan ulang sufisme dan surealisme, sembari melepaskan asumsi atau tafsiran yang sudah ada terkait keduanya―khususnya tafsiran agama terkait sufisme. Kemudian menelusuri ulang karakter utama dari keduanya.

Sebagaimana jamak dipahami, sufisme merupakan aliran dalam agama (Islam) yang membimbing para pengikutnya, dengan metode pensucian hati untuk mencapai pengetahuan hakiki tentang Tuhan. Sufisme tidak lain manifestasi pondasi ke tiga dari agama Islam yaitu Ihsan, setelah Islam dan Iman. Dalam tataran epistemologi, sufisme menjadikan hati sebagai instrumen utama pengetahuan.

Karakteristik sufisme menurut Adonis adalah menyingkap yang tersembunyi dan yang ghaib. Sufisme mengisi ruang kosong yang tidak mampu diisi oleh keterbatasan indera, akal dan nalar syari’at dalam melihat, memahami dan mengungkap dimensi tak tampak (al-La Mar’i/bathin). Menyingkap yang tersembunyi inilah yang paling urgen dalam pemikiran Adonis tentang sufisme, sebagaimana pernyataannya dalam al-Shufiyyah wa al-Suryaliyyah: “Yang paling asasi dari kata ‘shufi’ yaitu keterkaitannya dengan yang tersembunyi dan yang ghaib,” kemudian ditegaskan kembali bahwa “Sufisme ialah (menyingkap) yang tak terkatakan, tak tampak dan tak terpahami.” Dengan demikiam sufisme ialah ruang tanpa batas untuk pembahasan-pembahasan yang luput dari indera dan akal.

Lalu seperti apa surealisme dalam dunia Adonis?

Surealisme muncul di Prancis sebagai aliran seni pasca Perang Dunia I. Dalam dunia sastra, surealisme secara konseptual didesain oleh Andre Breton sebagai aliran sastra baru, selain sebagai bentuk kritik atas sastra realis. Tidak ada unsur agama dalam aliran ini, bahkan ia atheis. Aliran ini menjadikan ketidaksadaran manusia sebagai sumber estetika. Seorang surealis mengeksplorasi ketidaksadarannya untuk mencipta karya sastra otomatis (spontan). Otomatisme psikis adalah karakter utama sastra surealis, sebagaimana yang dikatakan Andre Breton dalam Manifestoes of Surrealism bahwa surealisme adalah psychic automatism.

Estetika ketidaksadaran surealisme merupakan pengembangan dari psikoanalisa Sigmund Freud. Ketidaksadaran bagi Freud, salah satunya adalah termanifestasi dalam bentuk keceplosan (kesalahan ucap), fantasi dan mimpi, yang keluar secara spontan akibat dorongan psikis dari hasrat (das es) yang direpresi oleh prinsip realitas (das ich) dan norma sosial (das ueber ich). Ketegangan psikis ini disublimasi oleh kaum surealis menjadi ide kreatif-imajinatif untuk mencipta karya seni. Sehingga bentuk-bentuk keceplosan, fantasi dan mimpi terejawantahkan secara estetik di dalam karya mereka dan diterima oleh masyarakat, setidaknya masyarakat seni.

Surealisme hendak meraih tujuan yang sama dengan sufisme yakni menjangkau yang ghaib atau yang oleh Adonis dinamai sebagai yang absolut (al-Muthlaq). Entah yang absolut ini dimaknai sebagai Tuhan, akal, ruh atau apa pun. Dalam konteks mempertemukan sufisme dan surealisme yang terpenting bukan identifikasi apa atau siapa yang absolut itu, melainkan proses mencapainya―apa pun bentuk pemaknaan terhadapanya. Kenapa yang absolut hendak disingkap? Karena ia puncak kegelisahan, kebingungan dan kesunyian tiada henti yang luput dari kata dan tata bahasa. Dalam hal ini Adonis mengatakan “Sebagaimana klaim awal kaum surealis, mereka menahbiskan aliran mereka sebagai gerakan dengan tujuan mengungkap apa yang belum atau tak (mampu) dikatakan.”

Dari penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa surealisme, seperti halnya sufisme, hendak menyingkap yang absolut yang tak terjelaskan oleh cerapan indera dan penalaran rasional. Keduanya memahami yang absolut sebagai sesuatu yang esoterik dan internal; makna tersembunyi di segala sesuatu yang tampak dan terasa. Yang absolut selalu berada di balik ilustrasi (shurah), ia senantiasa ber-tajalli melalui citranya. Yang absolut tak terbatas namun ketidakkterbatasannya tertutupi oleh keterbatasan ilustrasi. Ketika manusia mengilustrasikan sebuah benda, sebenarnya itu adalah representasi dari benda, bukan hakikat benda itu sendiri. Ilustrasi adalah citra yang muncul melalui indera, akal dan bahasa yang hanya tampak pada manusia.

Menakar Sufisme dan Surealisme Secara Epistemologis

Sebelum membincang epistemologi lebih jauh, Adonis meletakkan pondasi pemikirannya―harmonisasi sufisme dan surealisme―secara ontologis. Wacana ini meskipun diawali dari spektrum ontologis sebagai dasar, namun akan ditarik ke pangkal pertanyaan yang epistemologis. Secara ontologis sufisme meyakini bahwa Wujud (Ada) memiliki dua dimensi yang tak terpisahkan: dzahir dan bathin. Surealisme meyakini dua dimensi yang sama. Surealisme manamakan dua dimensi itu dengan yang dapat dirasakan dan yang tak dapat dirasakan. Wujud adalah realitas itu sendiri; bersifat universal yang di dalamnya terdapat dimensi tampak dan dimensi tersembunyi, sebagaimana yang Adonis katakan dalam al-Huwiyyah Ghairu al-Muktamilah, “Sesungguhnya realitas berifat universal, segala yang tampak dan tersembunyi di alam semesta ialah realitas.”

Sementara dalam tataran epistemologis yang menjadi pokok pembahasan adalah pengetahuan itu sendiri: bagaimana subjek memandang dunia dengan pengetahuannya. Artinya keberadaan subjek yang mengetahui sudah memuat hal yang diketahui. Pada titik ini hubungan manusia yang mengetahui dengan realitas yang diketahui dalam konteks sufisme dan surealisme adalah relasi subjek dan objek. Jika manusia merasa cukup mengetahui pada hal-hal yang bersifat dzahir dari alam semesta, tanpa menyingkap dimensi bathin-nya, maka menurut Adonis tidak akan mencapai keutuhan eksistensi dan pengetahuan. Proses penyingkapan atas yang bathin; yang tersembunyi dan yang tak dapat dirasakan (yang absolut) tidak melalui pencerapan indera dan penalaran rasional. Karena indera dan akal sifatnya terbatas. Oleh karena terbatas, maka konsekuensi logisnya membatasi. Ketika objek dibahasakan secara empirik dan rasional, ketika itu juga hakikat yang tersembunyi di dalamnya terbatasi, tereduksi atau tertolak.

Meskipun dzahir dan bathin satu kesatuan, namun di antara keduanya terdapat batas kontradiktif. Indera dan akal tidak menghapus batas itu. Sementara batas itulah yang menciptakan jarak antara subjek dan objek. Adonis menegaskan, “Bertambahnya pengetahuan sebanding lurus dengan kian menyusutnya jarak (batas) antara subjek dan objek. Oleh karena itu pengetahuan adalah relasi penyatuan antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui.”

Menyingkap yang absolut berarti melampaui indera dan akal. Namun Adonis tampaknya tidak mengabaikan keduanya. Indera dan akal tetap merupakan perangkat awal pengetahuan. Karena awal mula memahami yang absolut tidak mungkin tanpa dimensi dzahir-nya, menangkap yang absolut tidak mungkin tanpa melihat ilustrasi dan citranya. Setelah itu barulah penyingkapan, di mana subjek masuk ke dalam alam internalnya yang intuitif-imajinatif atau ke kedalaman jiwanya dan menyatu dengan realitas. Pada akhirnya subjek-objek adalah kesatuan Ada dan keutuhan realitas.

Penyatuan dalam sufisme disebut Ittihad atau Wahdah al-Wujud, suatu pencapaian sufistik di mana batas kontradiktif antara seorang sufi (subjek) dan Tuhan (objek yang absolut) telah hilang, keduanya satu kesatuan wujud. Penyatuan ini diawali Fana’ dengan tiga tingkatan epistem: Mukasyafah, Tajalli dan Musyahadah. Dalam Fana’, seorang sufi terbebas dari kontrol kesadaran dan rasionalitas. Dalam ketidaksadaran ia ekstase; berceloteh secara spontan mengikuti hakikat ilahiah yang diperolehnya, dan meracau tanpa persiapan dalam pikiran. Seperti celoteh ekstase atau syathahat Abu Yazid al-Busthami, “Maha suci aku.”

Surealisme meyakini penyatuan sebagai puncak pencapaiannya. Adonis menyebutnya al-Nuqthah al-‘Ulya (titik puncak), sebagaimana yang dia kutip dari Andre Breton. “Al-Nuqthah al-‘Ulya: sebuah titik (kondisi) di mana jasad menyatu dengan ruh, dan batas kontradiktif antara keduanya terhapus,” begitu kata Adonis. Al-Nuqthah al-‘Ulya berada dalam dimensi ketidaksadaran yang terbebas dari kontrol akal. Dalam ketidaksadarannya, seorang surealis mencipta karya sastra otomatis. Andre Breton menyebutnya sebagai gaya menulis spontan tanpa kontrol kesadaran, di mana seorang surealis masuk ke alam internalnya, mengeksplorasi fantasi dan mimpi. Adonis menyebutnya dengan al-Kitabah al-La Iradiyyah.

Syathahat dan al-Kitabah al-La Iradiyyah berisi ucapan-ucapan nyeleneh, susah dipahami dengan logika formal. Secara metodis keduanya sama-sama berangkat dari otomatisme psikis yang diawali keadaan tidak sadar atau kepayang. Seorang sufi dalam ketidaksadaran sufistiknya dan seorang surealis dalam ketidaksadaran surealistiknya menyatu dengan yang absolut. Syathahat dan al-Kitabah al-La Iradiyyah merupakan simbol kebebasan. Sufisme dan surealisme sama-sama membebaskan manusia dari belenggu yang melilitinya. Sufisme membebaskan manusia dari keterbatasan nalar syari’at agar sampai pada hakikat ilahiat. Oleh karenanya sufisme melampaui rasionalitas, syari’at dan agama sebagai institusi. Surealisme juga membebaskan manusia dari belenggu institusi sosial, budaya dan moral agar mampu menyingkap hakikat dirinya, eksistensinya dan kehidupannya. Dengan demikian Sufisme dan surealisme memandang yang dzahir sebagai penjara. Manusia harus keluar dari penjara itu menuju dunia tanpa batas, dunia yang mebuka cakrawalanya tentang yang bathin.

Dengan mempertemukan sufisme dan surealisme, tampaknya Adonis sedang menghadirkan sebuah nilai kebebasan, meneguhkan keistimewaan manusia yang diciptakan sebagai makhluk merdeka dan menegaskan esensinya dengan cara menyublimasi dirinya di hadapan realitas yang terus menjadi. Manusia, dengan menyingkap yang absolut, ia telah masuk ke alam internalnya yang tak terbatas, yang dengan begitu ia melepas batasan indera dan akal atau dengan ungkapan lain ia melakukan introspeksi diri dan mengkritisi kesimpulan-kesimpulan empirik dan rasionalitasnya. “Manusia menerangi segala sesuatu. Bagaimana bisa menerangi, jika ia terbatasi? Oleh karena itu esensi manusia ialah kebebasan yang di dalamnya terdapat sesuatu tak terhingga,” tegas Adonis.***

Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga