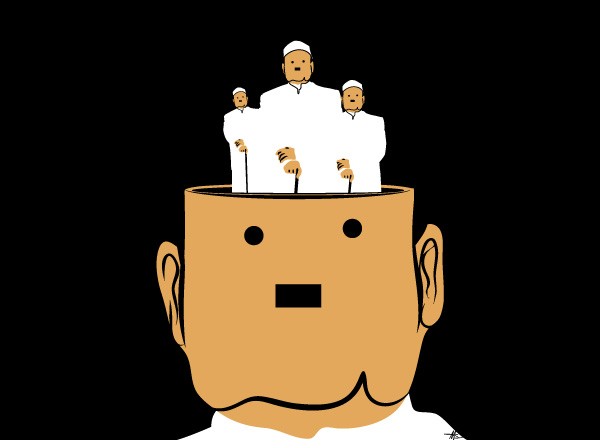

Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)

PERDEBATAN idealnya menuntun ke arah pemahaman yang lebih baik dalam berbagai aspek (e.g., teori, metodologi, data). Sayangnya tulisan ini tidak mampu memenuhi misi itu. Untuk sampai ke sana, kita memerlukan konfirmasi antara teori dan data empirik yang berkualitas, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di sini. Tulisan ini hanya ingin meminjam diskursus teoritik yang berkaitan dengan perdebatan antara Ari A. Perdana, Muhammad Ridha dan Abdil Mughis Mudhoffir (selanjutnya disebut Perdebatan Populisme). Pembahasan teoritik ini berguna sebatas memperluas kerangka pemahaman kita tentang isu-isu yang mungkin luput dalam Perdebatan Populisme.

Beragamnya tema perdebatan antara keempat orang tersebut memaksa tulisan ini untuk fokus hanya pada dua isu. Pertama, karena kata populisme memulai dan terus-menerus hadir di dalam perdebatan, maka sudah sewajarnya kalau tulisan ini membahasnya terlebih dahulu. Kedua, karena isu mengenai mobilisasi cukup mencuat, maka bagian kedua tulisan ini mencoba menyelidiki hal tersebut.

Populisme

Tentang populisme, ilmuwan sosial sudah berusaha mendefinisikan konsep ini sejak dua-tiga dekade lalu. Seperti ilmuwan sosial pada umumnya, usaha pendefinisian suatu fenomena menjadi penting karena ia memiliki konsekuensi metodologis seperti pemilihan kasus dan cara pengambilan data. Idealnya, konsep yang baik dapat menjadi penyaring untuk melihat realitas apa yang layak masuk sebagai kasus. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat ragam definisi populisme di bawah.

Ilmuwan-ilmuwan sosial memiliki kesepakatan bahwa ciri umum populisme adalah sebagai ideologi politik yang menggalang massa untuk melawan elite (i.e. the people versus the elite). Dari definisi umum ini, ilmuwan-ilmuwan sosial cenderung menambahkan ciri-ciri khusus untuk mendefinisikan populisme. Beberapa ciri-ciri tersebut diantaranya: sebagai hasil dialektika antara wajah pragmatis dan pembebasan dari demokrasi (Canovan, 1999); keberadaan organisasi yang mengawal wacana populis (i.e., vanguardism) (Canovan, 2004); permusuhan terhadap politik demokrasi representatif, koneksi terhadap ide “tanah air”, ketiadaan nilai-nilai konkrit dalam populisme, reaksi terhadap kondisi krisis, dan penggunaan jargon yang akrab dengan kehidupan sehari-hari rakyat (Taggart, 2004); pertentangan antara logika liberal dan populis (Abts & Rummens, 2007); dan ketidakmampuan demokrasi melindungi hak-hak individual sementara di saat yang sama memberi privilese terhadap kelompok kaya (Plattner, 2010).

Karakteristik-karakteristik khusus tersebut memengaruhi bagaimana kita mendefinisikan realitas populisme. Perdana yang mengemukakan argumen kultural oleh Huntington sedikit menekankan pada aspek pertentangan kultural (dan sub-kultural) sebagai penyulut populisme. Sementara itu, bagi Ridha, Setiawan, dan Mughis, aspek material (dengan berbagai variasinya) tampak lebih menonjol untuk mencirikan suatu gerakan populisme. Walaupun perdebatan muncul karena aspek-aspek khusus ini, tidak ada masalah dengan perbedaan posisi tersebut selama elemen-elemen dalam sebuah definisi tercermin dalam realitas. Hal yang perlu diperhatikan adalah jika realitas memang tidak lagi mampu dijelaskan oleh sebuah konsep atau teori, maka seseorang harus menilai ulang kepantasannya membingkai realitas. Sejauh Perdebatan Populisme berlangsung, hal yang mungkin akan menguji kapasitas sebuah definisi adalah melihat sampai sejauh mana definisi itu mampu menjelaskan fenomena populisme di konteks lain. Perdana, misalnya, sudah melakukannya dengan menarik kemiripan antara populisme di AS, Eropa dan Indonesia. Kesadaran komparatif demikian tampaknya akan penting, tidak saja untuk kejelasan definisi, tapi juga keputusan menarik strategi apakah yang tepat untuk praktik politik, seperti yang disarankan oleh Ridha.

Aspek lain yang perlu diperhatikan ialah bahwa keunggulan suatu definisi sangat tergantung sampai seberapa jauh seseorang dapat menyajikan data yang mendukung konstruksi konseptualnya beserta argumen metodologis yang mendukungnya. Argumen seperti ini penting untuk, misalnya, mengklarifikasi mengapa Ridha bisa mengasosiasikan populisme dengan karakter lintas kelas sementara Mughis menghubungkannya dengan rasialisme dan karakteristik lintas-kelompok? Di sini argumen teoritik cenderung berhenti dan seharusnya metodologi mengambil alih. Misalnya, akan menarik bila kita mengetahui bagaimana membuktikan klaim ciri lintas-kelas populisme dengan menggunakan survei data peserta protes. Atau mengetahui apakah analisis diskursus terhadap poster atau selebaran protes dapat mengonfirmasi politik rasial populisme. Karena keterbatasan ruang menulis, tentu saja hal itu akan menjadi agenda penelitian yang menarik di masa depan.

Mobilisasi dan Anatomi Protes

Dalam Perdebatan Populisme, tukar pendapat yang cukup menonjol adalah mengenai apakah mobilisasi massa dalam Aksi Bela Islam dapat diterangkan dengan teori oligarki (Mughis) ataukah memerlukan teori lain untuk melihat voluntarisme di dalam protes tersebut (Ridha). Tulisan ini berpendapat bahwa sebelum menyimpulkan peranan sentral oligarki dalam mobilisasi tersebut, ada baiknya kita mengenal kerangka yang biasa digunakan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan protes tanpa bermaksud mendahului analisis empirik di kemudian hari.

Biasanya ilmuwan sosial akan sangat berhati-hati untuk mengatakan gerakan seperti Aksi Bela Islam sebagai suatu kesatuan yang memiliki agenda yang sama. Misalnya, kita bisa membedakan peserta (participants) dan penonton (bystanders). Kemudian, kita dapat pula membedakan antara pengikut (adherents) dan pendukung gerakan (constituents) (McCarthy & Zald, 1977). Yang pertama adalah orang yang percaya dengan tujuan gerakan sementara yang kedua, selain mempercayai, juga menyediakan sumber daya tenaga, waktu, dan materi (ibid, 1221). Struktur gerakan juga dapat dibedakan antara mereka yang menerima secara langsung (potential beneficiaries) dan tidak langsung (conscience adherents, conscience constituents) keuntungan dari gerakan tersebut (ibid, 1221-1222). Pembedaan ini terjadi karena pengalaman organisasi yang berbeda, jarak terhadap konstituen utama dari protes, maupun latar belakang sosial seseorang. Maka hasilnya, mungkin saja setiap orang ikut dengan motivasi yang berbeda-beda. Di sini kita bisa memahami kekhawatiran Ridha bahwa “…kita perlu juga lebih jujur di sini bahwa dengan adanya keterlibatan sukarela, kita setidaknya menemukan bahwa ada situasi agensi yang tidak dapat dijelaskan dari kerangka oligarki semata.”

Namun, pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul adalah apa yang dimaksud dengan aspek sukarela dari sebuah protes? Kita bisa mengartikan sukarela dalam berbagai makna. Dalam batasan ilmu sosial, voluntarisme biasanya bermakna sebagai sebuah penjelasan yang kurang menekankan aspek struktural sehingga seolah-olah tindakan individu tidak memiliki latar belakang sosialnya sama sekali. Seolah-olah kepentingan dalam, misalnya, mengikuti aksi protes hadir dengan sendirinya. Teori pilihan rasional seringkali bersalah dalam hal ini. Karena itu, konsep struktur mobilisasi (mobilizing structure) hadir mengisi kelemahan argumen voluntarisme. Struktur mobilisasi berarti segala relasi sosial yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam tindakan kolektif (McAdam, Tarrow, & Tilly, 2001). Sampai sini, mengikuti perspektif oligarki Hadiz (Hadiz & Robison, 2004, 2013), argumen Mughis cukup sesuai karena ia mendefinisikan oligarki sebagai relasi kekuasaan yang lahir dari rahim kapitalisme dan menyebabkan mobilisasi massa. Namun demikian, argumen ini akan menemui batasan saat harus membedakan antara relasi kekuasaan oligarki sebagai produk sistem kapitalisme dan tindakan oligarki sendiri? Tanpa melihat pembedaan ini, kita cenderung akan melihat relasi oligarki yang mensosialisasikan kepentingan untuk mempertahankan kekayaan tanpa perantaraan aktor.[1] Perlu diingat bahwa aspek struktural kerap membutuhkan mediasi agensi untuk mewujudkan kecenderungan struktural tertentu (e.g. relasi oligarki) (Archer, 1995). Dengan kata lain, tidak ada kepentingan untuk merawat sistem oligarki tanpa ada tindakan oligarki. Struktur dan agensi justru saling melengkapi dibandingkan menegasikan, tanpa harus mereduksi eksistensi yang satu terhadap yang lain.[2] Di sini muncul perbedaan antara Robison dan Hadiz (op. cit.) dan Winters (Winters, 2011) yang cenderung saling melengkapi dibandingkan saling berlawanan, seperti dikemukakan Mughis.

Dari pembedaan ini juga, kita dapat membaca kalau tidak mudah untuk mengatakan bahwa mobilisasi terjadi karena peranan oligarki semata. Ada dua arah penjelasan di sini. Pertama, setiap orang tidak hanya berdiri di atas ranah kapitalisme saja. Lebih tepatnya, mobilisasi selalu melibatkan institusi yang beragam seperti jaringan keagamaan atau etnis. Persoalannya lebih kepada bagaimana percampuran institusi-institusi ini memengaruhi keputusan seseorang untuk berpartisipasi dalam sebuah protes.[3] Memeriksa keputusan seseorang untuk berpartisipasi dalam Aksi Bela Islam tampaknya akan lebih menarik dengan turut mempertimbangkan argumen ini. Kedua, kalau Aksi Bela Islam merupakan artikulasi kepentingan oligarki dalam konteks pilkada Jakarta, ada persoalan teoritik dan empirik yang penting dipertimbangkan di sini. Persoalan teoritik mengacu pada konsep tindakan kolektif (Olson, 1971), yang memahami bahwa aktor cenderung tidak bertindak kolektif saat kepentingannya sudah diwakili oleh aktor lain. Kita tentu ingin mengetahui bagaimana oligarki dan aktor lain seperti FPI dan FUI memecahkan persoalan klasik tindakan kolektif seperti bagaimana memastikan perserta aksi yang sepakat ikut dalam aksi benar-benar, misalnya, mengerahkan massa sesuai kesepakatan sehingga mampu memobilisasi massa dalam jumlah besar. Bagaimana pula pimpinan organisasi yang terlibat memastikan anggotanya hadir dalam aksi tersebut. Dan bagaimana pula organisasi yang sama menjangkau orang yang bukan merupakan anggota organisasi untuk terlibat dalam aksi. Agenda empirik ini penting karena hanya dengan memperlihatkan pemecahan tindakan kolektif oleh aktor yang memiliki perbedaan kepentingan, maka kita bisa mendapatkan penjelasan alternatif dibandingkan dengan membebankan semuanya kepada struktur mobilisasi (relasi kekuasaan oligarki yang lahir dari kapitalisme).[4]

Penutup

Sekali lagi, tulisan ini tidak bermaksud menyajikan analisis empirik yang menyeluruh dan melengkapi Perdebatan Populisme. Tulisan ini lebih bermaksud mengajukan beberapa analisis teoritik yang selama ini kerap diasosiasikan dengan tema-tema dalam Perdebatan Populisme namun kurang mendapat tempat dalam Perdebatan Populisme. Sehubungan dengan konsep populisme, tulisan ini lebih menyoroti keberagaman definisi populisme yang berdampak pada aplikasi konsep itu dalam analisis. Selanjutnya, tulisan ini mengambil beberapa diskursus dalam studi gerakan sosial dan berargumen bahwa teori oligarki akan lebih produktif untuk menerangkan mobilisasi bila mempertimbangkan aspek-aspek dalam teori gerakan sosial.[5] Hubungan antara sistem kapitalisme, oligarki dan mobilisasi tentu perlu diperiksa dan dikonfirmasi secara menyeluruh melalui kerja empirik. Tulisan ini hanya bermaksud untuk mendorong pembahasan sedikit ke arah sana.***

Penulis adalah mahasiswa di Northwestern University, Evanston, Illinois, AS

Kepustakaan:

Abts, K., & Rummens, S. (2007). Populism Versus Democracy. Political Studies, 55(2), 405-424.

Archer, M. S. (1995). Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. New York: Cambridge University Press.

Archer, M. S. (2003). Structure, Agency and the Internal Conversation. New York: Cambridge University Press.

Canovan, M. (1999). Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy. Political Studies, 47(1), 2-16.

Canovan, M. (2004). Populism for Political Theorists? Journal of Political Ideologies, 9(3), 241-252.

Elder-Vass, D. (2010). The Causal Power of Social Structures: Emergence, Structure and Agency. New York: Cambridge University Press.

Giddens, A. (1984). The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. California: University of California Press.

Gurr, T. R. (1970). Why Men Rebel. New Jersey: Princeton.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in An Age of Markets (Vol. 3). London: Routledge and Curzon.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. In M. Ford & T. B. Pepinsky (Eds.), Beyond Oligarchy?: Critical Exchanges on Political Power and Material Inequality in Indonesia (Vol. 96, pp. 35-56). Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Publications.

Klandermans, B. (1984). Mobilization and Participation: Social-Psychological Expansisons of Resource Mobilization Theory. American Sociological Review, 583-600.

Martin, I. W. (2015). Rich People’s Movements: Grassroots Campaigns to Untax the One Percent. Oxford: Oxford University Press.

McAdam, D. (1990). Freedom summer. Oxford: Oxford University Press.

McAdam, D. (2010). Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970. Chicago: University of Chicago Press.

McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). Dynamics of Contention. New York: Cambridge University Press.

McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. American journal of Sociology, 82(6), 1212-1241.

Morris, A. (1984). The Origin of the Civil Rights Movement. New York: Free Press.

Olson, M. (1971). The Logic of Ccollective Action: Oublic Goods and the Theory of Groups Cambridge: Harvard University Press.

Plattner, M. F. (2010). Populism, Pluralism, and Liberal Democracy. Journal of democracy, 21(1), 81-92.

Radnitz, S. (2010). Weapons of the Wealthy: Predatory Regimes and Elite-led Protests in Central Asia. Ithaca: Cornell University Press.

Snow, D. A., Zurcher Jr, L. A., & Ekland-Olson, S. (1980). Social Networks and Social Movements: A Microstructural Approach to Differential Recruitment. American Sociological Review, 787-801.

Taggart, P. (2004). Populism and Representative Politics in Contemporary Europe. Journal of Political Ideologies, 9(3), 269-288.

Winters, J. A. (2011). Oligarchy. New York: Cambridge University Press.

—————-

[1] Ini dilema dalam mengatakan bahwa “struktur bertindak” seolah-olah struktur atau relasi sosial memiliki karakteristik seperti manusia.

[2] Ilmuwan sosial memang kerap mengutip Marx dalam The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte untuk merujuk pengaruh struktural dalam tindakan aktor. Pada satu sisi pernyataan Marx, yang dikutip Mughis, mirip dengan argumen Giddens yang menyatakan kapasitas struktur untuk membatasi (constraining) sekaligus memberikan peluang (enabling) kepada aktor (Giddens, 1984). Namun demikian, kelemahan dari argumen ini adalah kurangnya mekanisme untuk menjelaskan bagaimana pengaruh struktural menubuh dalam tindakan individu dan menjelaskan bagaimana hal tersebut akan berdampak terhadap keluaran dari hasil interaksi yang dikondisikan dalam lingkup struktural dan kultural tertentu. Beberapa ilmuwan sosial sudah memberikan perhatian kepada persoalan ini melalui penekanan terhadap bermacam aspek, misalnya, refleksi dari aktor (Archer, 2003) dan mekanisme kelompok sosial dan lingkaran episteme (Elder-Vass, 2010).

[3] Dalam studi gerakan sosial, pertanyaan mengenai mengapa orang berpartisipasi dalam gerakan sosial merupakan pertanyaan klasik. Tercatat beberapa ilmuwan sosial menjelaskan bermacam faktor penting seperti kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Gurr, 1970), ikatan sosial dan afiliasi kelompok sebelum bergabung dalam gerakan sosial (McAdam, 1990; Morris, 1984; Snow, Zurcher Jr, & Ekland-Olson, 1980), nilai dan harapan seseorang (Klandermans, 1984), atau kombinasi antara afiliasi kelompok dan nilai (McAdam, 2010).

[4] Beberapa proyek intelektual sudah mengarah untuk memperlihatkan mobilisasi oleh kelompok kaya (e.g. Martin, 2015; Radnitz, 2010).