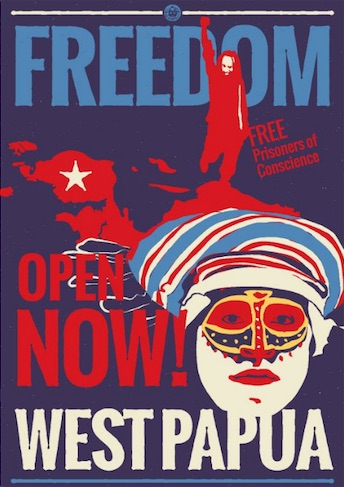

Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)

Kaka, coba satu hari begitu kitong stop bicara soal Papua kah! Hahahaha. Papua seeh, Setiap hari pasti kitong akan bicara soal ko terus sampe tabawa dalam mimpi. — seorang mahasiswa Papua

BAHASA lisan dan tulisan terkait Papua selalu mewarnai dunia. Dari warung-warung burjo (bubur kacang hijau) sampai dengan forum-forum diskusi dan seminar resmi. Dari tulisan di Facebook sampai dengan tulisan akademik, baik itu orang asli Papua maupun bukan, selalu berbicara mengenai Papua. Sebenarnya ada apa dengan Papua? Untuk melihat Papua secara kolektif, saya menggunakan istilah “anugerah” dan “bukan anugerah”. Sepertinya, kedua kata yang bersifat kontradiktif seperti ini cukup untuk menggambarkan situasi Papua hari ini.

Beberapa tulisan sebelumnya dalam rubrik ini (Papua Bicara – IndoPROGRESS) telah memuat beberapa peristiwa tentang Papua dalam beberapa dekade ini. Peristiwa-peristiwa dalam tema besar seperti kekerasan yang berujung kepada pelanggaran HAM dan kapitalisme, tampaknya menghasilkan sejumlah opini yang beragam tentang Papua. Di sisi lain, beragam Opini pun dengan jelas terlihat bila kita aktif mengikuti perkembangan dari beberapa media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, yang bersifat pro dan kontra terkait Papua.

Papua Sebagai Anugerah dan Bukan Anugerah

Mengukur semangat ke-Papua-an (nasionalisme Papua) dalam kerangka besar memajukan Papua dengan atau tanpa Indonesia, merupakan hal yang bersifat relatif. Jika kita bersama memaknai sejarah munculnya nasionalisme Papua di masa sebelum bergabung di Indonesia, dalam tulisan ini kita akan dipertemukan dengan beberapa tokoh-tokoh seperti Zendeling (pekabar injil), F.J.F. van Hasselt, Izaak Samuel Kijne (Singh, 2008), pencetus gerakan Koreri yang melawan penindasan masa penjajahan Jepang, seperti Stefanus Simopiaref dan Angganita Manufandu, dan juga murid-murid hasil didikan zending seperti Markus Kaisiepo, Nicholas Jouwe, Baldus Mofu yang membentuk Nieuw Guinea Raad dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua di Tahun 1961 (Meteray, 2012). Perjumpaan-perjumpaan para tokoh ini pada masanya, baik secara fisik maupun ideology, mengakibatkan kesadaran memiliki Papua perlahan muncul ke permukaan.

Bukan tanpa alasan bahwa kesadaran memiliki Papua lahir melalui anugerah yang telah diberikan Tuhan melalui sumber daya alam yang melimpah. Hal ini tergambar dalam syair lagu “dari ombak besar” karya Izaak Samuel Kijne yang berbunyi (Kijne) :

Dari awal rendah, dari purba gelap

Aku terpanggil, aku terbangun dan berdiri tetap

Dan melihat ke muka dengan maksud benar

Hutan rimba terbuka, hasil tanah besar

Karena anakku semua sehati teguh

Menanggung usaha dan panggilanku

Hiduplah tanahku, hai Papua

Pengakuan yang tergambar dalam syair lagu ini semakin mencerminkan bahwa nasionalisme Papua saat itu telah menyemai atas dasar anugerah yang muncul dengan adanya kesadaran memiliki sumber daya yang bersifat kolektif pada masa itu. Pada masa itu juga pendekatan secara holistik yang dilakukan oleh Izaak Samuel Kijne, sepertinya berdasarkan pada nilai kemanusian. Dua poin mendasar yang diajarkan Kijne dalam mengembangkan pola pendidikan untuk Nieuw Guinea (Papua) ialah membaca dan berhitung. Pertama, belajar membaca agar dapat membaca Alkitab agar dapat memahami nilai-nilai kebenaran; dan kedua, berhitung agar dapat menghitung segala hal agar tidak mudah untuk ditipu, di samping pola pendidikan berbasis asrama yang mengumpulkan semua orang Papua dari segala tempat untuk dididik (Hutubessy, 2014).

Penyemaian pun berlanjut sampai dengan hadirnya murid-murid Kijne yang menjadi pencetus Nieuw Guinea Raad bersama pemerintah Belanda dalam mempersiapkan manifesto politik untuk kemerdekaan di tahun 1961. Runutan semangat nasionalisme Papua seperti pada penjabarannya sebagai anugerah terkait sumber daya alam akan lebih menarik untuk diketahui. Namun jika dikaji lebih mendalam, kita akan disuguhkan benturan kepentingan yang melahirkan praktik-praktik kekerasan pada masa itu, seperti lahirnya Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961 oleh Soekarno di alun-alun Yogyakarta, New York Aggrement, dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di tahun 1969 yang menjadi babak baru dalam kehidupan orang Papua (Osborne, 2001).

Pasca bergabung dengan Indonesia, penyeragaman melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) oleh Presiden Soeharto pada masa itu, mengharuskan sebagian masyarakat Papua untuk menerima para transmigran dan menjadikan beras sebagai makanan pokok masyarakat Papua. Pada bagian lain, hadir juga program Merauke Integrated Food and Energy Estate (WWF, 2015) yang pencanangannya di tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo, akan menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional. Jika ditinjau lebih mendalam, hal ini secara abstrak telah mengeliminir anugerah hidup orang Papua melalui sumber daya alam yang melimpah, seperti hutan sagu yang merupakan sumber makanan pokok Papua. Jangan salahkan ketika di masa sekarang atau pada masa yang akan datang akan kita temukan orang asli Papua yang tinggal di wilayah adatnya sendiri tidak dapat dan tidak tahu mengonsumsi sagu. Lagi-lagi benturan identitas yang akan beperan besar dalam situasi seperti ini.

Banyaknya konsesi terhadap perusahaan-perusahaan yang mengembangkan bisnisnya di Papua yang mengakibatkan benturan-benturan sosial, seperti dalam tulisan George Aditjondro: “Menyantap Tuna-Sandwich asal Papua Barat di Norwegia” (Aditjondro, 2000). Perusahaan-perusahaan yang mengembangkan sayapnya di Papua dalam kerangka positif dapat menimbulkan efek yang baik dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, pengalaman partisipatif yang ditemukan di lapangan, jumlah orang asli Papua sebagai angkatan kerja, misalnya dalam perusahaan maupun pusat bisnis tidak terlalu signifikan. Seorang teman yang pernah kerja di salah satu perusahaan terbesar di Papua mengatakan bahwa tingkat pegawai perusahaan yang notabene orang asli Papua masih cukup rendah, kebanyakan tenaga kerja didatangkan dari luar (YW, 2015). Menjadi pertanyaan bersama, apakah orang Papua yang masih belum mampu secara intelektual dalam daya saing, ataukah masih belum diberikan kesempatan oleh perusahaan dan lembaga bisnis setempat?.

Praktik-praktik dalam contoh kasus semacam ini dikatakan oleh Johan Galtung (Galtung, 2003) sebagai kekerasan struktural atau dengan kata lain kerusakan yang dilakukan akibat para elit yang bermain dalam sistem tidak mengkaji aspek-aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat. Kecenderungan ini biasanya sering terjadi dalam tataran regulasi atau aturan. Situasi semacam ini seharusnya menjadi keprihatinan bersama dalam kehidupan orang Papua. Basis-basis massa dalam membangun kesadaran bersama sebenarnya harus diperkuat. Secara jujur, basis massa ini dapat hadir dalam rasa saling memiliki dan mau berbicara untuk kehidupan Papua yang lebih baik.

Namun, perlu diakui pada masa sekarang, kehidupan orang Papua telah terbagi dengan adanya fragmen-fragmen etnografi (Suryawan, 2015), yang menyebabkan basis kesadaran Papua cenderung menjadi lebih berkurang. Apalagi diperparah dengan stigma “Gunung dan Pantai” sebagai pemicu konflik. Perlu diketahui bahwa sebagian orang Papua hari ini telah berani berbicara secara frontal untuk memperjuangkan haknya secara lebih baik, dengan atau tanpa Indonesia. Meskipun pada gilirannya basis-basis yang berbicara demikian terlihat saling curiga antara satu dengan yang lainnya. Namun, terlepas dari kesemuanya itu kembali lagi kepada hati setiap orang yang ingin berbicara untuk Papua secara benar akan mendapatkan anugerah dan yang hanya mencari kepentingan di Papua akan mendapatkan yang bukan anugerah.

Sebagai penutup, saya mengutip perkataan Izaak Samuel Kijne (Hutubessy, 2014) :

Kita berjalan di antara suatu bangsa yang kita tidak tahu apa maksud

Tuhan untuk menempatkan kita bagi bangsa ini.

Kita boleh memegang kemudi, tapi kita tidak berhak menentukan arus, angin, gelombang di laut,

dan tujuan yang hendak kita capai.

Tuhanlah yang menentukan semuanya itu. Siapa yang bekerja di tanah ini dengan jujur, setia,

dan dengar-dengaran sama firman Tuhan, ia akan berjalan dari satu pendapatan heran,

kepada pendapatan heran lainnya.

Mari, bicara untuk Papua dengan hati untuk merebut anugerah yang Tuhan sudah berikan!***

Penulis adalah peneliti Papua yang sedang tinggal di Yogyakarta

Kepustakaan:

Aditjondro, D. G. (2000). Cahaya Bintang Kejora. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Galtung, J. (2003). Studi Perdamaian. Jakarta: Pustaka Eureka.

Hutubessy, F. K. (2014). Panggilan Untuk Membangun Solidaritas Kebangsaan dari Tanah Papua. Pax Humana , 23.

Kijne, I. S. Seruling emas. Jayapura: GKI di Tanah Papua.

Meteray, B. (2012). Nasiomalisme Ganda Orang Papua. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Osborne, R. (2001). Kibaran sampari “Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM).

Singh, B. (2008). Papua Geopolitics and The quest for Nationhood. New Jersey and London: Transaction Publisher.

Suryawan, I. N. (2015). Mencari Sang Kejora : Fragmen-fragmen Etnografi. Yogyakarta: Kepel Press.

WWF. (2015, Juli 2). 12 Juta Ha Lahan Merauke untuk Lumbung Pangan Nasional. Retrieved Maret 6, 2017, from WWF Indonesia: http://www.wwf.or.id/?40183/12-Juta-Ha-Lahan-Merauke-untuk-Lumbung-Pangan-Nasional.

YW. (2015, Agustus 27). Wawancara Terkait Papua. (F. K. Hutubessy, Interviewer).