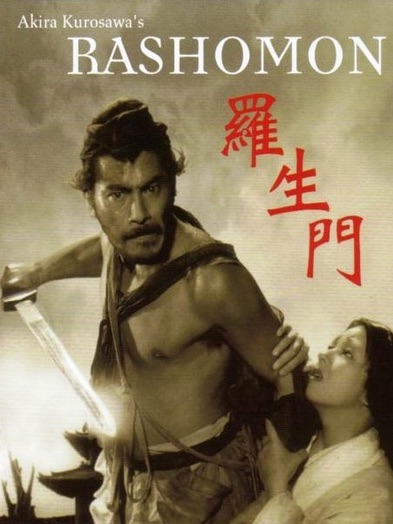

RASHOMON adalah judul film Jepang keluaran 1950. Sutradaranya Akira Kurosawa yang legendaris itu. Film ini diadaptasi dari cerita pendek karya Ryunosuke Akutagawa bertajuk Yabu no Naka. Di antara lain-lain hal, alurnyalah yang membuat film ini termasyur di delapan penjuru mata angin. Intinya, film ini mengisahkan bagaimana orang-orang yang terlibat dalam satu peristiwa tak cuma punya versi masing-masing atas peristiwa tersebut, tapi bisa jadi versi-versi itu juga saling bertentangan satu sama lain. Peristiwa itu ialah matinya seorang samurai karena tusukan belati. Orang-orang yang terlibat adalah si bandit yang dituduh membunuhnya, si samurai yang tewas, dan istri si samurai. Selain ketiga orang yang secara langsung terlibat, ada juga pencari kayu yang menemukan jenazah samurai dan seorang biksu kampung yang konon sempat melihat si samurai berjalan di hutan bersama istrinya pada hari terjadinya pembunuhan. Cerita dimulai dengan obrolan tiga orang yang sedang berteduh dari derasnya hujan di bawah gapura kota, yakni seorang pencari kayu, seorang biksu kampung, dan seorang jelata, tentang berbagai versi cerita pembunuhan seorang samurai. Di pengadilan, ada tiga cerita berbeda.

Versi si bandit terdakwa: tergiur pedang antik si samurai, dia berupaya mendapatkannya. Si samurai tertipu dan berhasil diikatnya di pohon. Istri samurai mencoba melawan dengan menodongkan belati kepadanya. Alih-alih melawan, istri samurai malah kepincut padanya. Mereka pun berasik-masyuk. Karena malu, si istri samurai memintanya melepaskan si suami dan berduel untuk memenangkan dirinya. Dalam duel dia menang, dan si samurai tewas.

Versi istri samurai: si bandit memperkosanya lalu pergi tanpa pesan. Suaminya marah dan malu. Dia bujuk suaminya untuk memaafkan dan anggap saja kejadian barusan tak pernah terjadi. Suaminya tak terima. Kalau begitu bunuh saja si bandit, katanya. Entah bagaimana ceritanya, sewaktu terjadi duel antara suaminya dan si bandit, dia pingsan. Ketika terbangun, tahu-tahu dia sedang memegang belati berdarah dan menemukan suaminya sudah menjadi jasad.

Versi (arwah) samurai: setelah mengikatnya di pohon, si bandit memperkosa istrinya dan mengajaknya pergi bersama. Istrinya terima dan minta si bandit membunuhnya. Si bandit terkejut. Kepadanya si bandit memberi dua pilihan: maafkan dan biarkan istrinya pergi atau bunuh si istri saat itu juga. Dia maafkan. Istrinya kabur karena malu dan si bandit melepas ikatannya. Dia lalu bunuh diri dengan menancapkan belati istrinya ke dada. Lalu, kata si arwah samurai, ada orang yang mencabut belati itu dari dadanya.

Kembali ke gapura kota, pencari kayu bilang ke jelata bahwa ketiga cerita itu salah. Katanya dia menyaksikan sendiri pemerkosaan dan pembunuhan itu. Dia tidak bersaksi karena enggan terlibat kasus. Menurut versinya, si bandit meminta istri samurai menikahinya dan tinggalkan saja suaminya yang sedang terikat. Si istri menolak dan meminta suaminya dibebaskan. Mulanya si samurai tak berniat melawan duel bandit karena buat apa meresikokan hidupnya demi perempuan matre dan manja itu. Istri samurai mengejek suaminya dan si bandit, bilanglah mereka itu bukan laki-laki sejati karena kalau iya pasti mereka akan bertarung demi cintanya. Dia mendesak kedua laki-laki itu bertarung. Dalam duel si samurai tewas setelah sebelumnya memohon ampun pada si bandit. Si istri kabur. Setelah tak berhasil menangkapnya, si bandit mengambil pedang antik si samurai.

Setelah si pencari kayu menyelesaikan cerita versinya, ketiga orang di gapura kota itu dikejutkan oleh tangis bayi dalam keranjang. Si jelata mengambil kimono dan jimat yang ada dalam keranjang. Si pencari kayu mencela si jelata sebagai pencuri, tapi si jelata balik mencelanya. Menurutnya, alasan si pencari kayu tak berani jadi saksi di pengadilan ialah karena dialah yang mencuri belati yang tertancap di dada korban. Si jelata pergi dari gapura dan teriak bahwa semua orang hanya didorong oleh kepentingan-diri, seperti sedang membenarkan kelakuannya sendiri.

Di akhir film, si biksu yang sedari tadi hanya diam mendengarkan, digambarkan sambil menggendong bayi, pilu hatinya. Setelah mendengarkan versi-versi berbeda yang bisa jadi benar dikarang demi kepentingan-diri masing-masing orang, ditambah kenyataan ada bayi dibuang entah oleh siapa, dan di depan hidungnya si jelata tega mengambil kimono dan jimat dari keranjang, keyakinannya pada nilai-nilai kemanusiaan sempat ambruk. Dia sempat curiga ketika pencari kayu hendak mengambil bayi di gendongannya dan bilang akan merawat seperti dia merawat enam orang anaknya sendiri. Kepercayaan kembali pulih ketika si pencari kayu dengan wajah sungguh-sungguh meyakinkannya. Dia serahkan si bayi. Si pencari kayu pulang sambil menggendong si bayi. Hujan berhenti dan awan gelap lenyap. Semburat cahaya mentari merobeknya dan hari pun kembali cerah.

Pembaca tentu pernah menonton film Rashomon. Apalagi kalau pembaca ialah sejenis manusia yang jenis kelaminnya film seperti Windu, misalnya. Bertahun-tahun lalu, ketika jadi anak bawang di sebuah kelompok diskusi binaan perpustakaan swasta di Jatinangor, saya sering mendengar para pecinta posmo memuji-muji film itu. Saya yang buta seni tuna sastra berkerut kening mencoba untuk mengerti apa yang senior-senior saya perbincangkan. Kalau kita periksa alur kisah film Rashomon, kita tak akan mendapatkan jawaban soal cerita versi siapakah yang benar-benar benar. Selain kepastian bahwa kita masih bisa berharap benih-benih kemanusiaan di batin si pencari kayu yang rela mengangkat bayi buangan menjadi anaknya, pemirsa dibiarkan menebak-nebak tanpa juntrung yang tegas siapakah yang benar. Inilah hebatnya film ini, kata senior-senior berbudaya di kelompok diskusi binaan perpustakaan swasta di Jatinangor. Salah satu yang masih teringat sampai sekarang ialah bahwa hikmah kebijaksanaan paling sublim dari film itu ialah tak adanya kebenaran objektif karena tak ada pengetahuan objektif. Tak ada pengetahuan objektif karena secara hakiki tak ada realitas objektif. Semua realitas itu subjektif karena realitas yang boleh betul-betul ada ialah yang diketahui, dirasakan, dicerna subjek-subjek otonom berkesadaran. Di ujungnya, karena tak ada kebenaran objektif, sejatinya tak ada kebenaran sama sekali karena semua boleh benar. Kebenaran tak lebih dari relasi kuasa, kata mereka; sambil mengutip Foucault, tentunya. Kebenaran objektif itu tak lebih Narasi Agung yang angkuh, angan-angan para positivis, para robot tuli batin yang buta kesadarannya itu. Kebenaran objektif itu hanya cuap-cuap sainstisme. Karena sains tak lebih dari salah satu narasi di antara naras-narasi kebenaran yang lain, durhakalah kita bila memaksakan cara pandang sains untuk menemukan kebenaran. Sia-sia pulalah bila kita percaya ada yang namanya pengetahuan objektif atas realitas objektif yang bisa membawa kita ke kebenaran objektif.

Memang kalau kita hendak mengetahui bagaimana peristiwa yang benar-benar terjadi lalu bertumpu pada pandangan orang-orang tentang apa yang mereka tahu ihwal peristiwa tersebut, maka bisa jadi tak akan kita temukan kebenaran objektif. Apa pasal? Selalu ada jarak antara apa yang orang pikir mereka ketahui tentang suatu peristiwa dengan apa yang benar-benar terjadi. Apalagi kalau peristiwa itu menyangkut kepentingan diri orang-orang yang terlibat. William Rahtje, misalnya, melakukan penyelidikan tentang pola konsumsi warga kota di Amerika. Tujuan penelitiannya ialah sebagai kritik terhadap pendekatan emik (bertumpu pada apa kata orang) dalam studi sosial. Tim peneliti pertama diutusnya mewawancarai warga di rumahnya masing-masing. Apa yang mereka konsumsi dan seberapa banyaknya dicatat. Tim kedua diutusnya mengumpulkan sampah rumahtangga dari rumah-rumah tineliti. Apa saja yang mereka konsumsi dan seberapa banyaknya dicatat. Hasilnya dibandingkan. Ternyata apa yang orang katakan tentang apa yang mereka konsumsi dan seberapa banyak dibanding dengan apa yang betul-betul mereka konsumsi dan seberapa banyak, jomplang. Rata-rata warga mengaku hanya mengonsumsi 5 kaleng bir seminggu, sementara dari penyelidikan atas sampah rumahtangganya rata-rata seorang warga mengonsumsi 15 kaleng bir seminggu. Hasil ini bukan menunjukkan bahwa warga berbohong. Soalnya lebih dalam dari itu, yakni terkait dengan watak pikiran manusia yang mudah limbung menanggung beban fakta, entah karena kapasitas memori harian yang tak bisa mengingat semua hal secara rinci ataupun, seperti tokoh-tokoh Rashomon, karena kepentingan diri masing-masing. Kalaupun warga bohong, kita mestinya menyelidiki mengapa mereka bohong, bukannya memaksakan bahwa kebohongan warga itu narasi dari subjek otonom yang patut dihargai dalam konteks pluralisme kebenaran.

Sains dan materialisme punya sejarah panjang bersama. Perjuangan demi sains aslinya ialah perjuangan untuk membangun dan melanggengkan pandangan dunia materialis. Dua abad lalu ini artinya membatasi penyambatan daya-daya dan entitas-entitas spiritual dan imajiner untuk menjelaskan gejala teramati. Penjelasan ilmiah akan merujuk pada entitas yang dapat diamati dan mengukurnya makin lama makin sedikit menggunakan pancaindra langsung dan makin lama makin banyak menggunakan piranti yang memperluas cakupan daya indra dan meningkatkan ketepatan dan intersubjektivitasnya. Materialisme macam begini menekankan keberadaan suatu realitas yang terlepas dari kesadaran yang hanya bisa diketahui dengan berinteraksi dengannya; sebuah realitas yang tak bakal diketahui semurninya oleh imajinasi dan permenungan. Malah imajinasi punya kapasitas berbahaya yakni ia tak hanya sanggup untuk tapi juga senantiasa cenderung menciptakan bayangan yang membelokkan atau bahkan menampik realitas eksternal. Kalau realitas eksternal yang objektif dan tak akan lekang hanya oleh kehendak itu tidak ada, punah sudah manusia sedari dulu. Kalau benar tak ada realitas objektif, coba saja Anda terjun dari gedung berlantai 20 sambil membayangkan sedang menulis esai untuk IndoPROGRESS dan kita lihat hasilnya. Dengan kamera perekam berkecepatan tinggi dan satu tim ahli forensik saya akan mengamati peristiwa Anda jatuh dan hasil kejatuhan itu.

Hikmahnya, untuk sampai ke kebenaran objektif kita perlu sains, bukan kritik sastra. Dalam sains semua hipotesis harus terang-benderang, bisa diuji, dan terintegrasi ke dalam sistem penjelasan lebih luas. Metode-metode sains menyediakan cara unik dan berdaya kuat untuk menangkap realitas secara objektif. Sains perlu dikritik. Tapi tak lantas menampiknya dan memilih perdukunan atau khotbah sebagai gantinya. Dengan sains kita juga tak bisa mengandalkan pengetahuan pada apa yang orang pikirkan atau bayangkan tentang mereka dan dunia sekitar. Untuk sastra boleh-boleh saja kita gali apa yang orang rasakan dan apa pandangan mereka tentang dunia sekitar, tapi tidak untuk sains. Hanya karena 99 persen para pekerja merasa sejahtera, hidup nyaman, dan tidak pernah terbersitpun dipikirannya bahwa mereka dieksploitasi tak lantas eksploitasi itu tak ada.***