Kredit ilustrasi: http://swa.co.id

Mereka adalah kelompok orang yang bila berkumpul membahayakan, bila berpisah menguntungkan (Ali RA)

Orang-orang kaya biasanya merupakan sahabat para tiran, karena mereka mampu membeli kebebasan;

sedangkan kaum melarat tak segan-segan menjual kebebasan mereka (JJ Rousseau)

KINI kita tiba dalam arus putaran sejarah yang genting. Ummat telah jadi kekuatan massa yang ‘seolah-olah’ sadar dan yakin. Pada siapa saja yang dikatakan kafir dan pada orang yang disebut menghina. Persis ketika kehormatan itu tersinggung maka ummat bisa turun dan mengaliri jalanan. Aksi Bela Islam membawa bukti yang meyakinkan. Ratusan ribuan ummat menggenangi jalan protokol dan mengelilingi Monas. Diperintah oleh sebuah fatwa yang dituangkan dalam suasana yang panas: kompetisi politik menjelang Pilkada. Guncangan itu membuat banyak kalangan harus saling bertemu, berunding dan menegoisasikan kesepakatan. Soal aksi harus berjalan damai, tentang pengusutan harus tuntas hingga ditangkapnya sejumlah orang yang kena tuduhan makar. Politik kini menemukan suasana baru: bertarung kekuatan dengan memanfaatkan aksi massa. Ormas seperti FPI meroket dan bahkan pimpinannya khutbah di depan Presiden. Sejajar dengan itu, banyak analisis yang melihat ini adalah gerakan yang harus diakui hasil dari kumpulan situasi sosial yang kompleks: kekalahan orang miskin, marginalisasi buruh hingga naiknya fundamentalisme. Saya tak membantah tapi punya pandangan sedikit berbeda. Saya melihat ini adalah gerakan yang diawali dari sebuah harapan yang mau karam.

Harapan itu mula-mula tumbuh saat Orde Baru tumbang. Keyakinan bahwa Partai Islam akan naik popularitasnya dan banyak orang akan bergabung di dalamnya. Kenyataannya ternyata tidak demikian! Partai Politik Islam kian lama menjalankan aktivitas serupa dengan partai lain. Politisinya korup dengan pengurus yang serakah. Juga gagasan politik yang dibangunnya hampir tak ada: mengikuti irama pemilu dengan program yang sejajar dengan kepentingan para penguasa politik. Tak muncul politisi Islam yang segar, cerdas dan sederhana. Kumpulan politisi ini tampak hanya bicara di muka televisi, sesekali berdebat dan tiba waktu Ramadhan memberi ceramah. Pada soal terorisme, jarang mereka bicara apalagi soal seperti upah dan penggusuran. Para politisi ini tak mampu menjangkau harapan massa dengan guncangan tindakan yang bermakna. Lama-kelamaan serupa dengan rombongan sirkus yang muncul pada momen pilkada, pemilu dan bencana. Diam-diam ummat merasa tak butuh mereka dan bisa jadi menganggapnya hanya jadi beban sejarah. Petunjuk sempurna mengenai itu ada pada Pemilu: suara Partai Islam tak sebanyak massa Islam.

Menyandarkan harapan pada ormas Agama yang raksasa dengan usia tua juga sama saja! Organisasi ini terlampau mapan. Birokratisasi melanda pada mesin ormas yang sudah punya segalanya. Para ketua dipilih dengan mekanisme mirip Pemilu. Mereka jadi sosok elite: bicara dari pertemuan besar, bertamu ke Istana hingga datang hanya pada perhelatan raksasa. Retorika mereka jadi terlampau sopan, penuh basa-basi dengan dibawakan melalui gaya yang halus, aristokratik, dengan fokus yang abstrak. Lebih-lebih banyak mantan pejabat duduk sebagai pengurus dengan cakupan wewenang yang tinggi. Para aktivis di kampung yang menghidupkan kegiatan keagamaan tak banyak punya peran: mereka seperti tim sorak. Didatangkan dalam perhelatan muktamar dan suaranya hanya tercetak pada kertas suara. Saat mereka kena gusur, biaya pendidikan mahal, dan dikenai PHK: tak banyak yang diperbuat oleh para pengurus. Langka sekali Ormas Keagamaan besar membela kadernya yang kena gusur atau kena PHK. Organisasi itu jadi mirip rumah yang nyaman untuk para pengurus dengan dikelola mirip badan usaha. Faedahnya hanya untuk pengurus, penguasa dan pengusaha.

Di hadapkan pada situasi seperti itulah: sesungguhnya ummat sedang kecewa. Tak memiliki kebanggaan pada ormas maupun partai yang berjuang atas nama mereka. Pada saat bersamaan, muncullah ormas keagamaan yang lebih informal, radikal dan hidup di perkotaan. Bangunan kesadaran agama yang disusun oleh ormas-ormas baru: FPI, MMI, MIUMI hingga HTI: dimana Islam adalah ‘segalanya’. Ormas yang menebarkan keyakinan kalau Islam itu unggul untuk soal apa saja: kesejahteraan, keadilan hingga kekuasaan. Mula-mula praktik keagamaan mereka selalu penuh dengan kritik atas tatanan: demokrasi, HAM hingga pluralisme. Dan secara piawai mereka merujuk bukti sosial yang sulit disanggah: kemiskinan dimana-mana, kesenjangan terus menganga dan keadilan hanya janji. Tanpa ragu ormas ini ada yang mencoba melayani kebutuhan itu semua: mendirikan pendidikan murah, membuat layanan kesehatan yang bisa dijangkau dan mendengar semua keluhan. Pada urusan hukum mereka kadang mengabaikan wewenang aparat: meyerbu tempat perjudian, menghakimi para penjudi hingga menekan praktik jual beli minuman keras. Upaya ini disambut dengan antusias oleh anak-anak muda yang merasa persoalan pengangguran, ketiadaan kesempatan kerja dan akses pendidikan mahal disebabkan oleh sistem yang ‘padat maksiat’. Cara pandang ini diikuti oleh penyelenggaraan jasa pendidikan murah, layanan untuk orang miskin hingga unit penanganan tanggap bencana. Ormas Islam hidup bukan dengan bekal ide Syariah melulu, tapi juga mahir mengakumulasi dana zakat, infak, shodaqah maupun wakaf untuk mengatasi krisis ekonomi.

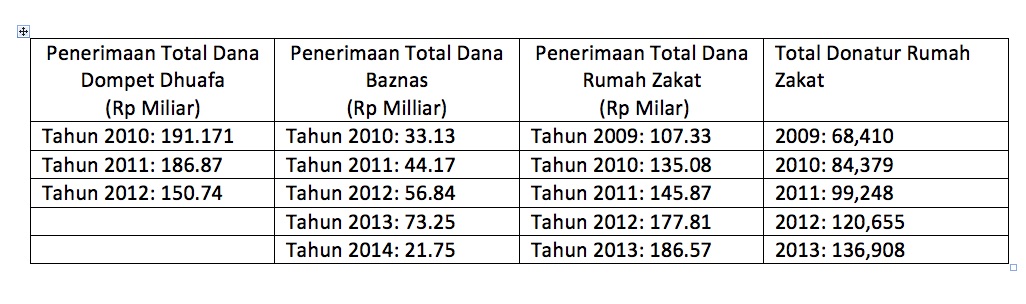

Setidaknya banyak ormas Islam-di luar NU dan Muhammadiyah- mencoba mengembangkan kecakapan ini dan berhasil mengakumulasi dana dalam jumlah raksasa. Organisasi filantropi adalah salah satu elemen kekuatan Islam yang tumbuh, berkembang dan besar pasca Reformasi. Dikelola oleh kelompok Islamis yang punya hubungan, relas,i dan bahkan beranggotakan aktivis dari ormas-ormas Islam di luar organisasi resmi Islam. Penggalangan bantuan yang semula untuk solidaritas Internasional beranjak pada isu tanggap bencana hingga penanganan kemiskinan. Para ‘Islamis’ mula-mula ingin menjawab krisis ekonomi, lama kelamaan meneguhkan diri sebagai organisasi filantropi modern. Organisasi yang memberi petunjuk membesarnya kekuatan kelas menengah Islam sekaligus wujud dari kehendak untuk meletakkan Islam dalam formasi struktur sosial yang lebih modern. Tabel di bawah ini memberi bukti kemahiran mengelola zakat yang terhimpun oleh organisasi Islam di luar wadah NU dan Muhammadiyah:

Akumulasi dana besar ini-sekali lagi- memberi petunjuk ampuh membesarnya kekuatan ekonomi kelas menengah muslim. Dipukul oleh resesi ekonomi 98 tak membuat pertumbuhan kelas menengah itu tersendat. Sensus Penduduk 2010 menunjukkan 87 persen masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, dimana terdapat kelompok masyarakat dengan pengeluaran US$ 2-20 atau Rp 24-240 ribu/hari yang jumlahnya lebih dari 130 juta jiwa. Himpunan dana yang secara ideologis merupakan praktik ritual kini jadi landasan akumulasi yang besar: jika tiap masjid memiliki panitia zakat maka ada 643.000 masjid yang beroperasi[1]. Jumlah fantastis yang kini menjadi sasaran dakwah dan mobilisasi dana kaum Islamis. Tapi seperti watak kelas menengah pada umumnya: meski punya pendapatan yang besar, lebih berpendidikan dengan posisi sosial yang lebih baik, tapi mereka lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat ‘material’. Lapisan inilah yang memburu gaya hidup yang sesuai Syariah melalui konsumsi semua produk-produk berlabel Islam. Kegandrungan mereka untuk mengonsumsi apapun sejajar dengan upaya mereka untuk terus-menerus menarik garis batas dari strata yang lebih rendah dari masyarakatnya. Lebih rendah itu bisa berkait dengan ‘perbedaan keyakinan’, ‘perbedaan pandangan’ hingga ‘perbedaan gaya hidup’. Sebagai seorang muslim tak bisa hanya ‘berbusana dan berbicara’ tapi juga ‘mengonsumsi’ apa saja yang identik dengan peningkatan kualitas ‘Iman’. Iman yang letaknya ada pada ekspresi keyakinan ke publik, pandangan atas diri yang lebih saleh sekaligus ikut meyakini sebagai kekuatan ‘mayoritas’.

Itu sebabnya banyak produk berlabel Islam kemudian merajai pasar dengan keuntungan berlipat. Putaran bisnis yang menyuguhkan semua produk berlabel Islam menyasar kelas menengah yang perilakunya-mengikuti istilah dalam riset pemasaran-: makin makmur, makin pintar, makin religius. Dalam istilah tertentu, mereka menempatkan kegiatan mengonsumsi itu sebagai praktik peribadatan. Selalu menyoal halal-haram sebuah produk: khususnya bunga bank yang sejak awal posisinya kontroversial. Meminjam istilah Anthony Giddens, kelas menengah Islam sedang terlibat dalam ‘proyek tentang diri’: sesuatu yang secara sadar seorang individu terlibat di dalamnya dan terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan kesadaran tentang diri.[2] Diri yang jadi pusat orientasi itulah yang jadi dasar posisi keberadaan seorang muslim dan bahkan posisi kelas sosialnya. Tabel di bawah menunjukkan bagaimana produk perbankan hingga kegiatan keagamaan seperti Haji dan Umroh mengalami peningkatan yang pesat. Isyarat makin banyaknya usaha untuk menentukan diri dan mendefinisikan diri sebagai muslim melalui praktik ekonomi-politik yang dibungkus dengan konsep ibadah. Tabel di bawah ini menunjukan peningkatan laba dari bank Syariah serta membesarnya populasi Jama’ah Umroh, Haji dan Haji Plus.

Peringkat Bank Umum Syariah Berdasarkan Pendapatan Operasional & Asset 2013

Sumber: Majalah SWA 18 XXX Agustus-September 2014

Semua gembira menyaksikan kebangkitan ini. Terutama Perusahaan, Jasa Pemasaran hingga Lembaga Keuangan. Seperti sihir, tiap pelaku usaha meyakini bahwa kerinduan kelas menengah untuk hidup sesuai keyakinan harus dibuktikan tidak melalui praktik hidup sederhana tapi mengonsumsi apa saja yang berbau Islam. Itu sebabnya, ekspresi seorang muslim kelas menengah tampak dari keinginan untuk tampil ‘saleh, bersahaja, terbuka dan militan’. Unsur militan itu kentara dari keinginan untuk tetap melihat posisi Islam sebagai ‘ekslusif, unggul dan pasti benar’. Trend ini yang kemudian menerbitkan ustadz maupun ormas yang berusaha mendekatkan ‘suasana psikologis’ kelas menengah Islam . Banyak kemudian anjuran untuk memelihara sifat saleh dengan: upaya merumuskan garis batas dengan orang kafir, mendorong ide-ide Syariah untuk membanjiri ruang publik dan melakukan intervensi pada setiap kegiatan ritual pada momen apa saja. Standar ber-Islam kemudian diterapkan untuk kegiatan publik apapun: pendidikan, jabatan politik hingga ruang ekonomi. Meski standar itu artinya memahami Islam yang sesuai dengan budaya hidup modern tanpa harus tampak fanatik atau terlampau sekuler. Jika dulu pada masa Orba itu muncul dalam figur Catatan Si Boy: ganteng, kaya dan punya banyak pacar, kini hadir dalam figur Fahri-tokoh dalam ayat-ayat Cinta-yang menanggapi apapun dalam tolak ukur Iman. Iman itulah yang jadi predikat untuk menilai situasi apapun, terutama situasi politik.[3]

Situasi politik ini sebenarnya memberi banyak peluang dan harapan. Peluang bagi lahirnya figur-figur Islam yang diharapkan sekaligus tampilnya gagasan Islam seperti yang diangankan. Eksperimen yang digulirkan kala itu adalah syariah Islam yang diterbitkan dalam Perda. Praktik Syariah ini sayangnya menimbulkan opini yang negatif dan bahkan cenderung menganggap ide ini bertentangan dengan nilai Demokrasi dan HAM. Promosi penegakan Syariah menimbulkan banyak kecaman meski sejak itu mulai muncul politisi maupun ormas yang tak henti-hentinya membangun kampanye mengenai penegakkan Syariah. Sengketa, polemik hingga kecaman bertaburan dimana-mana. Tak ada upaya serius untuk membawa perdebatan ini dalam kerangka yang lebih proporsional dan masuk akal. Para politisi seperti menemukan rumput kering untuk memanfaatkan sentimen ini. Dipacu oleh banyak kasus, pemerintah tampaknya juga tak mau meredakan situasi ini kecuali dengan upaya maksimal membatalkan Perda-Perda yang bertentangan dengan konstitusi. Tapi ranting keyakinan itu sudah lama menjulur kemana-mana dan menunggu waktu untuk unjuk kekuatan. Kekuatan itu bisa muncul kalau menemukan ‘musuh dan sasaran’ yang cocok dan tepat. Musuhnya telah ada tapi waktunya yang belum muncul. Hingga pada saat Pilkada, ranting itu tiba-tiba menemukan sandaran.

Sandaran itu bernama ‘penghinaan, hujatan dan pelecehan’ kitab suci. Predikat yang layak didengungkan untuk merebut simpati massa yang selama ini memilih pasif dan diam. Setidaknya, tumbuh kesadaran keagamaan yang meyakini ‘mayoritas’ itu bukan sebuah angka statistik tapi kumpulan massa yang bisa digerakkan. Paling tidak Aksi Bela Islam 2 maupun 3 ingin menunjukkan kekuatan itu. Penggerak kekuatan massa itu bukan pada ormas raksasa seperti NU dan Muhammadiyah, tapi organisasi massa yang selama ini selalu aktif dalam propaganda Syariah, seperti FPI, HTI, MIUMI maupun MMI. Pilar kekuatan ini jadi diperhitungkan ketika aparat mulai berusaha menegoisasi bahkan mencegah mobilisasi melalui berbagai cara. Larangan dari ulama maupun pimpinan ormas ternyata tak cukup manjur. Bahkan himbauan dan larangan dari kepala daerah juga tak mempan. Larangan tak hanya berhasil ditangkis tapi juga meningkatkan antusiasme massa untuk ikut terlibat. Genangan massa sepanjang Monas hingga bundaran HI telah menciptakan banyak kisah ‘ajaib’ yang mempererat keyakinan atas apa yang mereka harap. Harapan pada pemerintah untuk menghukum Ahok hingga menuntut pemerintah untuk mendengar aspirasi mereka. Meski yang paling membuat bangga tak lain adalah keyakinan baru: kalau kekuatan massa Islam tak sekecil yang diduga. Ranting itu kini berusaha membuat pohon dengan melipat-gandakan kesadaran atas ‘keunggulan’ Islam dan bahkan mempercayai Islam sebagai ‘perekat’ NKRI, yang sedari dulu, memang bersaing dengan banyak ide-ide politik lainnya. Saya meyakini titik tumpu ranting itu ada pada benih yang telah ditabur oleh Sejarah, Orde Baru, dan Kapitalisme.

Persaingan, pengukuhan posisi, perjuangan merebut kuasa sudah menjadi sejarah panjang kelas menengah Islam di Indonesia. Setidaknya Kuntowijiyo mencatat pergeseran itu muncul di penghujung abad XIX, saat kepemimpinan para santri dipegang oleh para haji. Semula kyai punya peran penting dalam melindungi dan menyebar paham keagamaan lewat pesantren. Prasyarat menjadi kyai tak mudah karena musti punya kompetensi pengetahuan, memiliki jalur genealogis hingga teruji dalam mendidik. Sedangkan haji hanya perlu modal biaya dan sejak kapal uap jadi alat transportasi maka kelas menengah mengalami kemudahan untuk naik haji. Haji merupakan ibadah kelas menengah yang modalnya hanya biaya. Orang yang sudah menunaikan Haji memiliki posisi istimewa. Karena Haji jadi sapaan yang mengandung nilai penghormatan. Diperantarai oleh panggilan Haji itulah golongan menengah menemukan tempatnya dalam susunan hirarki di masyarakat.[4] Belanda kadang sebal dengan sikap kaku mereka tapi juga beruntung karena mereka lebih rajin dan punya kemampuan ekonomi. Banyak para pedagang yang naik haji memiliki kemandirian ekonomi, kesungguhan bekerja sekaligus keyakinan agama yang total. Van Mook melihat kasus Kotagede Yogyakarta yang menjadi pusat perdagangan pribumi yang tulang punggungnya adalah Haji orang pribumi. Di sana -hingga sekarang- kaum pedagang dikuasai oleh pribumi. Begitu pula dengan Pekajangan, desa luar yang berada di Pekalongan. Desa yang dikenal sebagai penghasil pedagang muslim dan tumbuhnya kelas menengah Islam.

Menarik untuk dicatat pertumbuhan masyarakat Arab yang punya ikatan dengan golongan menengah. Meski mereka tergolong ‘Timur Asing’ sama seperti Cina, tapi orang Islam tak pernah menganggap mereka saingan usaha. Mungkin karena kesamaan agama yang membuat mereka lebih mudah berbaur. Padahal pada saat itu orang Arab tinggal terpisah, seperti Pasar Kliwon di Surakarta, dengan adat istiadat, kepemimpinan dan sejarahnya sendiri. Salah satu perkumpulan yang kuat dan hingga sekarang tumbuh dengan memiliki pusat pendidikan adalah Al Irsyad – yang saat itu-dirintis oleh orang-orang Arab. Paling penting dalam dinamika hubungan ini adalah orang Arab tak pernah dianggap sebagai ‘saingan’ ekonomi dan ini berbeda sekali dengan orang Cina. Laporan Kolonial Verslag memperlihatkan persaingan gawat antara pengusaha pribumi dengan Cina: pajak perusahaan, bagian dari pedagang pribumi terus menerus turun, sebaliknya para pengusaha Cina terus naik. Singkatnya, kaum pengusaha pribumi dalam usaha kecil mengalami ‘pelipatgandaan’ sedang perusahaan besar dipunyai oleh orang Cina. SI mula-mula berdiri sebagai usaha dagang untuk bersaing dengan pengusaha Cina.

Maka dalam pertumbuhan awalnya SI sangat anti Cina. Terlebih pemerintah kolonial memberi banyak hak istimewa untuk orang Cina. Sepanjang tahun 1913, pergolakan anti Cina menyebar ke kota-kota sepanjang Pantai Utara di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, mulai dari Tangerang, terus ke Lasem, Rembang, Tuban, Surabaya dan Pasuruan. Isu rasialisme yang dinyalakan itu kemudian membawa banyak petaka hingga menimbulkan korban jiwa yang besar. Perbedaan Ideologi yang dilandasi oleh kenyataan atas kesenjangan yang memacu begitu rupa, hingga golongan kiri menyuntikkan keyakinan marxis yang lebih sistematik sehingga kerusuhan tak terorganisir menjadi serangan yang diarahkan pada sasaran strategis. SI merah mengubah kesadaran reaksioner menjadi kesadaran anti kapitalisme dengan melakukan kegiatan pemogokan-pemogokan pada perusahaan kereta api, perkebunan, pabrik gula dan seluruh instalasi produksi milik para kapitalis. Sejak itulah prakarsa gerakan diambil alih oleh SI kiri yang meletakkan kategori ummat dalam istilah lebih proletar, ‘wong cilik’.[5]

Sumbangan SI Merah teramat besar dalam perjuangan SI: di samping menghidupkan unsur populis dalam Islam juga meletakkan Iman dalam sebuah proyek perubahan sosial yang konkrit. Saat itulah banyak rakyat miskin bergabung karena melihat agama tak berpusat pada kegiatan ritual, tapi mengajak mereka untuk memasuki pertarungan dengan kenyataan yang timpang. Pada saat bersamaan, elite dengan massa melalui SI merah berbaur, tanpa jarak dan membangun aliansi yang erat. Muncullah sosok dai yang nekad, militan dan cerdik: Haji Misbach. Begitu pula tuntutan SI terkosentrasi pada perombakan tatanan sosial yang mendasar dengan diawali pada perlindungan atas kaum buruh. Misalnya, SI Semarang yang secara aktif mendorong pemogokan para buruh karena ulah perusahaan yang sewenang-wenang, menentang kebijakan pemerintah dalam menempatkan wakil di parlemen yang dijuluki sebagai ‘Boedak Setan Oeang’, hingga membentuk sayap kaum miskin radikal, bernama Sarekat Kere (SK).[6] Secara terus-menerus SI melancarkan protes yang berbuah pada penangkapan dan pembuangan hingga pemerintah Kolonial merasa urgen untuk menindas SI secara lebih keji. Penindasan yang lama-kelamaan menjadi benih perpecahan SI yang lebih serius dan signifikan.

Diantaranya kaum santri golongan menengah tak berkenan kiprah SI kiri yang dominan, hingga pada tahun 1923 unsur komunis dalam SI dienyahkan. Bara konflik yang kelak akan membuat posisi SI terus merosot terutama dalam mengikat loyalitas wong cilik. Tak lama kemudian, Muhammadiyah, tulang punggung golongan menengah santri, keluar dari SI tahun 1927. Begitu pula para ulama tradisional memutuskan untuk keluar SI tahun 1926 dengan mendirikan NU (Nahdlatul Ulama). Sejak itu gerakan Islam mengalami kemunduran penting: kehilangan basis wong cilik, surutnya peran kritis golongan menengah dan pengucilan peran ulama hanya sebagai pendidik. Padahal ancaman yang laten dan menghantui adalah kapitalisme yang terus mendesak sekaligus mengancam posisi kelas menengah. Bahkan sejak saat itulah bangunan kesadaran keagamaan selalu memandang ummat dalam pengertian yang subjektif-normatif bukan pada kepentingan yang objektif-empiris dengan melihat unsur ‘kelas’. Unsur yang dilenyapkan dalam gerakan Islam di kemudian hari dan di masa-masa berikutnya. Itulah fase yang kemudian oleh Castles dikatakan sebagai ‘Islam yang terlampau lemah dan terisolasi hingga tak dapat memelopori pengorganisasian untuk pembangunan ekonomi’ sekaligus, sebagaimana dinyatakan McVey, Islam yang selalu menganggap ‘kedudukannya sebagai anak tiri yang tak dikehendaki’ dan lama kelamaan ‘kehilangan kemampuan untuk melakukan analisis atas formasi sosial karena mengabaikan ideologi yang berdasar kelas’.

Situasi ini terus memburuk di masa Soekarno dan makin dikucilkan pada masa Orba. Politik massa mengambang telah membuat Islam berantakan segalanya: sebuah upaya politik yang memiliki agenda Islam dianggap membangkang dan kebijakan ekonomi yang kian tak memihak pengusaha Muslim. Hanya lapisan terdidik yang masih bisa disandarkan harapan, terutama mereka bergerak di sektor jasa: dokter, dosen, pengacara, budayawan hingga kaum profesional lainnya. Sayangnya pada umumnya lapisan ini kemudian menjadi komunal dengan menegakkan keyakinan pada tiang terbentuknya identitas sebagai sosok muslim. Di samping karena kegagalan dan ketidak-percayaan pada ormas agama yang ada, juga pembangunan ekonomi yang menimbulkan banyak kesenjangan. Tanpa dasar ‘analisis kelas’ muncullah banyak asosiasi agama yang merangkul keyakinan dengan meneguhkan pada otoritas buta. Pada saat itulah muncul serta mengorbit para pemimpin keagamaan yang berasal dari berbagai macam latar belakang: bermodal kemampuan bahasa Arab, memiliki doktrin yang eksklusif dan meyakini bahwa perubahan harus diawali dari perumusan identitas sebagai seorang muslim. Benih-benih itulah yang kelak kemudian dirangkul oleh Orde Baru menjelang mau runtuh: membangun asosiasi politik yang meneguhkan simbol Islam. ICMI salah satunya, tapi banyak juga yang kemudian karena ‘proteksi ekonomi’ pada akhir kekuasaan Orde Baru terbit berbagai asosiasi politik independen yang tulang-punggungnya adalah pengusaha.

Pengusaha muslim itu dibangun melalui insentif ekonomi sekaligus proses deregulasi yang gencar dilakukan oleh Orde Baru. Para pengusaha ini memang menjadi ‘mitra’ negara karena lisensi hingga dukungan politik tetap mengandalkan penguasa. Loyalitas pengusaha ini bukan pada kekuasaan semata tapi juga iklim pasar ekonomi yang terbuka. Banyak himpunan pengusaha ini memang harus bersaing dengan pengusaha non-pri, yang diantaranya telah jadi sekutu lama Soeharto. Saat ketika tiap pengusaha musti membina hubungan baik dengan kekuatan politik maka identitas ‘muslim’ selalu jadi landasan politik untuk bertarung. Terlebih secara berangsur-angsur kekuatan politik Islam menjadi pendukung utama kekuasaan Soeharto saat mau berakhir: melalui ICMI utamanya. Terjadilah perpaduan yang kemudian dinamai oligarkhi: perpaduan kekayaan dan kekuasaan politik-birokratis yang diartikulasikan melalui pembauran antara keluarga penguasa dengan keluarga pengusaha. Terutama di masa reformasi, dimana muncul banyak aktor politik yang kerapkali memanfaatkan sentimen agama karena punya keinginan untuk duduk dalam struktur kekuasaan. Kini aktor-aktor itu sedang memasuki panggung politik dengan memanfaatkan kesempatan ‘konstitusional’ yang sudah disediakan. Lapisan borjuis reaksioner ini mulai meyakini bahwa mereka tak lagi tergantung pada institusi kekuasaan otoriter yang terpusat, sebagaimana pada masa Orba, tapi mengembangkan relasi ganda: pada satu sisi tetap membangun hubungan patronase dengan para predator tapi juga di sisi lain juga hendak mendirikan kapitalis domestik dengan membangun kerajaan bisnis.[7] Kesempatan melakukan itu semua sekarang sedang berjalan.

Ruang kesempatan itu jadi panggung ‘pertarungan’. Kelas borjuasi Islam berada dalam persaingan ekonomi yang sengit. Kompetisi ekonomi yang keras, penuh kompromi dan brutal mulai terjadi antar kekuatan dengan berusaha untuk menguasai negara. Negara dalam sistem yang neoliberal sekarang ini menjadi ruang berebut: bukan hanya perannya sebagai fasilitator dengan kekuatan modal tapi juga negara telah jadi ‘sumber pemasokan’ logistik yang berarti. Proyek-proyek yang berbuah korupsi, termasuk haji dan kitab suci, menjadi semacam papan petunjuk betapa banyak kebijakan yang mengalirkan laba. Aliran uang itulah yang membuat sengketa kepentingan antar kekuatan ekonomi jadi panggung besar yang terus dinyalakan. Rasialisme hanya ‘kedok’ bagi perebutan asset ekonomi yang kini terkosentrasi pada otoritas negara. Kelas menengah Islam yang hidup dalam iklim keagamaan puritan kian meyakini bahwa dalam urusan ekonomi politik kini waktunya mereka ambil peran terdepan. Tapi mereka juga tahu bahwa ‘peta sosialnya’ rumit, kompleks dan kompetitif sehingga saluran partisipasi politik apa saja akan mereka coba. Pintu kesempatan apapun yang bisa mempertahankan posisi ‘kelas menengah’ dan mendorong mobilitas mereka untuk ‘berkuasa’ akan terus diperjuangkan.

Pemilu salah satu pintunya, dimana partai Islam selalu saja kalah dalam kompetisi politik terbuka. Ini tentu amat menyakitkan dan kadang diberi kesimpulan ironis: matinya politik Islam. Kesimpulan yang ada benarnya tapi juga memukul kesadaran identitas paling dalam. Tak ada figur yang bisa ‘dijual’ ke ummat untuk memenangkan arena kompetisi itu: survai hingga penjajakan suara tak mampu mengangkat sosok yang bisa mewakili ummat. Padahal ada kepercayaan diri yang kuat: bukan hanya pada angka statistik tapi juga gemuknya kelas menengah. Meski di sisi lain ada mayoritas ummat yang terpinggirkan dan terus dimarginalisasi oleh proyek pembangunan neoliberal. Ramuan situasi itulah yang membawa keinginan untuk memutar arus jalannya sejarah seperti pada masa SI. Kombinasi yang pernah dirintis oleh SI pada tahapan awal sejarah kini kembali dipraktikkan, sebab mereka tahu bangunan sistem politik yang ada sekarang ini takkan mampu membuat kaum borjuis Muslim mencetak lompatan: dari kelas menengah yang makmur menjadi kasta politik yang berkuasa. Upaya meraih itu telah disediakan ‘caranya’ oleh Orde Baru: meramu sentimen agama yang dihapus unsur populisnya, memuliakan rumusan baru ummat yang diselipi dengan unsur-unsur fasis militer, dan menebarkan ketakutan terhadap segala sesuatu yang berbau Ras. Kombinasi yang pernah muncul pada penghujung akhir abad XIX dan paruh awal abad XX mau dihidupkan lagi.

Kali ini pertanyaan akhirnya, apa yang ingin dilakukan oleh Gerakan Kiri, baik Islam Kiri, Islam Progresif maupun Islam Bergerak? Beranikah melakukan intervensi sebagaimana yang dilakukan oleh Semaoen, Haji Misbach dan Mas Marco pada masa itu: meradikalisasi kesadaran keagamaan untuk ditiupkan bangunan keyakinan populis pada kumpulan massa yang kini sedang berusaha mengorganisir diri? Atau hanya memberikan perhatian sejenak karena meyakini bahwa ini gelembung balon yang akan pecah dan berujung pada negoisasi kepentingan ekonomi politik? Jawaban sikap ini akan menentukan sejauh mana Islam “progresif’ memiliki kekuatan massa yang nyata dan signifikan.***

—————

[1] Ini data tahun 2000 dan penjelasan tentang Organisasi Filantropi ini dapat dibaca pada buku yang menarik: Amelia Fauzia, Filantropi Islam: Sejarah dan Konstentasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia, Gading, 2017

[2] Lih Ninuk Mardiana Pambudy, Gaya Hidup Suka Mengonsumsi dan Meniru: Beranikah Berinovasi, Prisma volume 31, 2012

[3] Penjelasan menarik mengenai ini dapat dlihat pada Ariel Heryanto: Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia, 2015

[4] Lih Kuntowijoyo: Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi, Mizan, 1991

[5] Lih Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, Mizan 2001

[6] Lih Yus Pramudya Jati: Menjadi Merah: Gerakan Sarekat Islam Semarang 1916-1920, Kendi, 2017

[7] Lih Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia, Prisma vol 33, 2014