28 SEPTEMBER 2016, sekitar pukul 07.30 WIB, kedatangan aparat gabungan Satpol PP dan polisi akhirnya mewujudkan mimpi buruk warga Bukit Duri. Bermodal gerobak motor dengan genset dan alat musik gitar dan jinbe di dalamnya serta poster penolakan, warga melawan penggusuran dengan cara damai dan simpatik. Sayang, simpati itu tidak menyentuh nurani aparat—di bawah komando Pemprov DKI—untuk menghentikan, atau setidaknya menunda penggusuran sampai adanya putusan gugatan class action dan PTUN. Hari itu, warga Bukit Duri tergusur, mereka terusir dari ruang hidup dengan memori di dalamnya.

Dalih yang digunakan untuk menggusur warga Bukit Duri—juga kasus penggusuran lainnya—selalu berkaitan dengan agenda normalisasi. Dalam klaimnya, Ahok sebagai pemegang komando pemerintahan mengatakan bahwa proyek normalisasi sungai akan tertunda karena adanya pemukiman liar di sekitar sungai. Setiap nyawa yang hidup di atas tanah pinggiran sungai dianggap sebagai benalu, dipandang sebagai orang barbar yang tidak tahu aturan dan menjijikkan—yang oleh karena itu, harus disingkirkan!

Normalisasi sungai dianggap lebih penting dibandingkan kehidupan ratusan warga. Dalam istilah Ahok, “Kalau saya ditanya, apa HAM anda? Saya ingin 10 juta orang hidup, bila dua ribu orang menentang saya dan membahayakan 10 juta orang, saya bunuh di depan anda,” ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com (24/08/2015). Maka tidak jadi soal jika “segelintir” orang digusur, karena toh mengakibatkan mudharat jika dibiarkan membawa masalah bagi kepentingan “publik”.

Namun, bagaimana jika ternyata normalisasi sungai dapat berjalan tanpa menggusur warga? Bagaimana jika warga yang dipandang barbar itu ternyata berdaya dan berbudaya luhur serta dapat menjadi pelaku aktif konservasi lingkungan sungai? Mengapa Ahok memilih untuk menggusur sekalipun ia mengetahui adanya alternatif tersebut?

Jika Warga Miskin Tidak Dipandang Sebelah Mata

Seandainya kita mau bertanya, mendengar dan mengetahui lebih tanpa berprasangka, maka kita akan memahami bahwa warga miskin yang diberikan kesempatan dapat mengubah wajah kota yang lebih manusiawi. Lewat pembangunan kampung susun, misalnya, agenda normalisasi sungai dapat tetap berjalan tanpa harus menggusur warga. Konsep yang digagas dan dirancang secara partisipatif oleh warga ini bisa mengakomodasi jalan inspeksi dan pengerukan sungai dengan cara warga mundur beberapa meter dari pinggir kali. Lebih jauh tentang konsep ini bisa merujuk pada tulisan yang disusun oleh Sri Suryani, Forum Kampung Kota dan Bosman Batubara.

Gagasan ini dirumuskan sebab warga sendiri menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan sungai. “Kita tidak pernah menolak yang namanya normalisasi sungai Ciliwung,” ujar pegiat Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi yang mendampingi warga Bukit Duri dan Kampung Pulo. “Warga itu sangat rasional, tidak mau tinggal di pemukiman kumuh.”

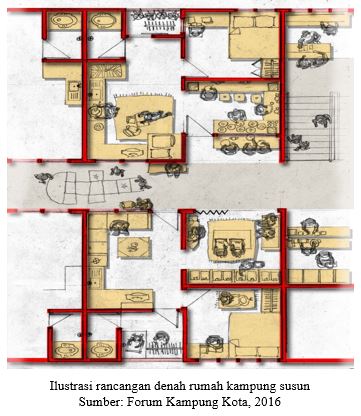

Berbeda dengan rumah susun sewa (rusunawa), kampung susun mempertahankan kekerabatan, interaksi dan kohesi sosial yang terjalin selama bertahun-tahun. Jika ruang dalam rusunawa berbentuk unit-unit yang terpisah, kampung susun mengadopsi kehidupan kampung tapak tradisional. Adopsi ini memberikan keleluasaan warga untuk memenuhi kebutuhan ruangnya, baik untuk kegiatan perekonomian yang terintegrasi dengan ruang hunian ataupun untuk berinteraksi melalui sanggar belajar.

“[Kampung] itu bisa menampung frustasi sosial masyarakat. Betapapun miskinnya, tidak ada angka bunuh diri. Jadi, semacam katarsis sosialnya tertampung dalam sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan ini yang ingin kita masukkan dalam kampung susun. Itu sebabnya kita namakan kampung susun karena bukan hanya ada tempat pekerjaan, tapi ada juga semacam ruang seperti sanggar untuk interaksi sosial, ada masjid, ada musholla. Jadi, pekerjaan warga yang sekarang ini bisa ditampung di sana.”[1]

Dengan memahami konteks sosio-historis dan budaya warga kampung, kita dapat memahami mengapa warga menolak untuk dipindahkan ke rusunawa. Sebab, di setiap jengkal tanah yang mereka tinggali selama belasan hingga puluhan tahun, ada kenangan yang tidak dapat “direlokasi” ke rusunawa. Maka penggusuran paksa, apalagi tanpa bertanya kepada warga, sama dengan menghancurkan memori kolektif atas ruang hidup. Konteks ini yang menjadikan kampung susun menjadi relevan.

Selain mempertahankan martabat warga, kampung susun memberikan kedaulatan warga atas tanah. Warga yang memilih untuk tidak menempati rusunawa umumnya dilatarbelakangi oleh faktor beban sewa. Menurut pegiat Ciliwung Merdeka Isnu Handono, masa sewa kontrak yang diberikan kepada warga dari pihak pengelola hanyalah dua tahun.[2] Setelah dua tahun, akan ada evaluasi apakah seorang warga layak melanjutkan sewa kontraknya atau tidak. “Unsur tidak layaknya seperti bayar sewa telat atau menunggak. Kalau tidak layak kan aku digusur, disegel unitnya,” tutur Isnu.

Kampung susun dalam hal ini memberikan perlindungan hak warga atas perumahan seperti yang diatur dalam Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob). Sebab, status unit kampung susun adalah sebagai milik warga, bukan sewa. Dengan demikian, warga tidak perlu khawatir akan adanya ‘penggusuran kedua’.

Dengan menggeser pemukiman dan memberikan ruang bagi jalan inspeksi atau alat pengeruk sungai, pembangunan kampung susun memungkinkan berjalannya agenda normalisasi sungai. Selain itu, rongga di bawah kampung susun juga berguna sebagai room for the river atau celah untuk luberan air sungai (Bosman, 2016). Model pemukiman ini juga dapat memberikan ruang untuk resapan air melalui biopori dan tanaman vegetasi penguat tanah (Suryani, 2016).

Warga Bukit Duri dan Kampung Pulo sendiri mempunyai pengalaman panjang dalam mengelola lingkungan sungai. Pasca banjir besar di Jakarta tahun 2007, misalnya, warga berinisiatif mengadakan Gerakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan penuturan Isnu, kegiatan gerakan tersebut terdiri dari pengolahan kompos organik hasil rumah tangga, menanam tanaman keras di pinggir sungai, mengembangkan sumur resapan untuk menampung air hujan serta pengelolaan sampah.

Pengalaman warga Bukit Duri dan Kampung Pulo ini menunjukkan bahwa warga mempunyai segenap prasyarat yang dibutuhkan untuk menjalankan agenda normalisasi sungai, baik kemauan, pengalaman dan pengetahuan. Meskipun demikian, adanya kenyataan tersebut tidak lantas menghentikan agenda penggusuran warga miskin kota. Lebih jauh lagi, konsep kampung susun itu sendiri telah mendapat persetujuan Jokowi, juga tentunya bersama Ahok, selang sehari setelah ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pertanyaannya, jika konsep kampung susun telah dilihat sebagai alternatif pengelolaan tata kota dan sungai serta mungkin untuk dilaksanakan, kenapa penggusuran tetap dijadikan pilihan? Ada apa?

Modus Pengusiran Warga Miskin Kota?

Ahok mengklaim bahwa warga Bukit Duri gagal mendapatkan kuasa atas tanah dari warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung untuk membangun kampung susun. Padahal, dalam pernyataan sikap warga yang dikeluarkan melalui Ciliwung Merdeka, sebagian besar warga Bukit Duri mendukung usulan rencana pembangunan kampung susun. Di laman pernyataan sikap pun dilampirkan bukti tanda tangan dukungan warga.

Selain itu, Ahok juga menuduh Ciliwung Merdeka sebagai provokator penentangan warga. Dikatakan bahwa Ciliwung Merdeka sebelumnya berasal dari Kampung Pulo, kemudian pindah ke Bukit Duri pasca penggusuran karena gagal merealisasikan ‘konsepnya’. Padahal, sanggar Ciliwung Merdeka berada di RT 06 / RW 12 Kelurahan Bukit Duri sejak tahun 2000. “Ahok itu sendiri sudah tiga kali datang ke sanggar Ciliwung Merdeka di Bukit Duri,” kata Sandyawan.

Ahok juga sepertinya menutup mata atas kenyataan bahwa warga pemukim bantaran sungai Ciliwung dapat berdaya dan mempunyai budaya yang luhur. Meskipun warga Bukit Duri pernah mendapatkan penghargaan City Changer dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2013, Ahok memilih untuk tidak memberikan ruang keterlibatan warga dalam pembangunan kota. “Rakyat enggak butuh ladang gandum. Rakyat butuh roti,” kata Ahok.

Cara pandang ini menurut Isnu menempatkan warga miskin seolah-olah tidak berdaya dan hanya dapat meminta-minta. “Itu penghinaan menurutku,” kecam Isnu. “Akan lebih manusiawi dan mendidik jika diserahkan pada masyarakat pinggiran sungai, lewat program pemberdayaan lingkungan hidup, supaya warga sadar akan kesehatan dan lingkungan.” Tentu semua ini hanya akan terwujud jika warga diberikan kesempatan.

Sejumlah keganjilan ini membuat kita patut curiga bahwa penggusuran dan relokasi ke rusunawa adalah modus pengusiran warga miskin kota. Mulai dari pemutarbalikan fakta oleh Ahok yang tampak mendiskreditkan upaya alternatif warga, sistem rusunawa yang mengusir warga di kemudian hari dan menutup ruang partisipasi warga dalam pembangunan kota. Perlahan-lahan warga miskin dipaksa untuk meninggalkan Jakarta, menyisakan ruang kenyamanan bagi mereka yang sinis terhadap orang miskin.

Akhir kata, pendekatan teknokratis yang selama ini digunakan dalam setiap pembuatan kebijakan menutup ruang untuk bertanya apa yang dibutuhkan warga. Hanya karena mereka miskin, lantas warga Bukit Duri, Kampung Pulo dan korban gusuran lainnya mendapat stigma terbelakang, tidak berbudaya, dan tidak berdaya. Stigma ini dilekatkan sekalipun kenyataan yang ada bertolak belakang, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman Ciliwung Merdeka mengorganisir warga Bukit Duri dan Kampung Pulo.

Melalui pengalaman bersolidaritas bersama warga Bukit Duri saat penggusuran, saya belajar bahwa ketika warga miskin diberi kesempatan, bukan tidak mungkin wajah perkotaan akan lebih manusiawi. Hal ini dimungkinkan ketika warga diberikan ruang dan perlindungan untuk mengorganisir serta mendidik dirinya sendiri. Apa yang perlu dilakukan saat ini adalah membuang jauh-jauh stigma orang pinggiran. ***

Penulis adalah Sekretaris Kota PRP Jakarta Raya

———–

[1] Wawancara dengan pegiat Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi, 22 September 2016, di Sekretariat Ciliwung Merdeka.

[2] Wawancara dengan pegiat Ciliwung Merdeka Isnu Handono, 21 September 2016, di Bukit Duri.