PENDEKATAN yang dominan mewarnai wacana publik kita dalam memandang masyarakat pedesaan adalah pendekatan yang non-kontradiktif. Masyarakat desa, anggap masyarakat kelas menengah perkotaan kita, dipandang sebagai masyarakat yang hidup harmonis. Perubahan corak agraria yang terjadi di dalamnya sebagaimana yang terjadi saat ini, semisal dengan modus akumulasi primitif, kemudian dianggap sebagai momen dimana kearifan lokal yang inheren di dalamnya terkontaminasi.

Pendekatan semacam ini bermasalah dan cenderung meng-oversimplifikasikan kondisi materil yang ada di lokus desa. Pendekatan ini, misalnya, mengabaikan bahwa di desa pun terdapat kontradiksi internal. Masyarakat desa seolah-olah tidak berdaya dengan perubahan yang terjadi di lingkungan mereka sendiri. Implikasi turunanya dari pendekatan ini adalah justifikasi teoritis terhadap program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM berbasis donor, bahkan hingga korporasi melalui CSR-nya. Sehingga, alih-alih memberdayakan, yang terjadi justru adalah semakin kuat, dalam, dan langgengnya eksploitasi yang terjadi.

Dalam rangka terciptanya kajian agraria yang lebih serius dan relevan bagi pembalikan struktur eksploitatif itu, Unit Gerakan dan Eksperimentasi (GEREKS), Koperasi Riset Purusha (KRP), dan Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia (APPI), serta didukung oleh IndoPROGRESS, Institut Kajian Krisis & Strategi Pembangunan Alternatif (Inkrispena), Diskaz Labor House, dan Angsa Hitam Coffee Roaster Co-ops menggelar diskusi publik dengan tema Dinamika Perubahan Agraria: Kelas, Jender, Kuasa dan Pengetahuan, Selasa (30/8/2016). Diskusi ini menyerukan kepada mereka yang terlibat dalam kajian atau aktivitas praksis agraria untuk “pertama-tama merefleksikan kerja-kerjanya selama ini dan kemudian saling menjejaringkan-dirinya satu sama lain.”

Diskusi dihadiri oleh tiga peneliti di bidang agraria, Hanny Wijaya, Iqra Anugrah, dan Rhino Ariefiansyah. Ketiganya memaparkan temuan-temuan penelitian mereka serta pengalaman yang dialami selama di lapangan dalam beberapa jam. Dengan dimoderatori oleh Dicky Dwi Ananta yang juga pernah meneliti persoalan agraria, diskusi dimulai ba’da isya, dengan dihadiri oleh sekira 50an orang.

Sesi Diskusi

Iqra, peneliti muda yang sedang fokus mengerjakan disertasi tentang politik petani di Serang dan Bulukumba menjadi pembicara pertama yang memaparkan temuan-temuannya di lapangan.

Iqra memulai pemaparannya dengan menjelaskan dinamika lokal di Bulukumba berdasarkan kronologis sejarah. Satu tonggak penting dalam perubahan agraria di kawasan itu adalah masuknya PT London Sumatera (Lonsum) pada 1919 dengan nama NV Celebes Landbouw Maatschappij. Perampasan tanah semakin intensif pasca Orde Baru berdiri. Intensifikasi perampasan ini terjadi pada medio 1970 hingga 1980an.

Selain dalam bentuk land grabbing, kasus di Bulukumba juga sebagian besar terjadi dengan dalil green grabbing, yang secara sederhana diartikan sebagai perampasan tanah atas nama konservasi. Dalam hal ini perampasan dilakukan oleh pemerintah.

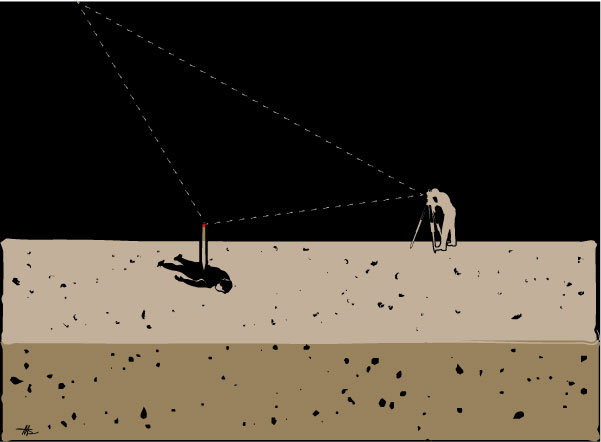

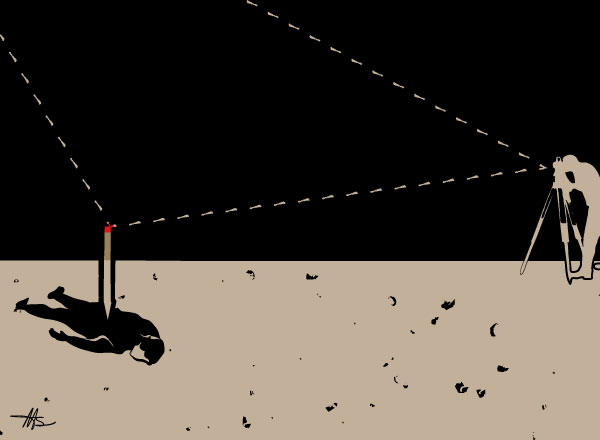

Akumulasi primitif ini kemudian memunculkan perlawanan berupa advokasi berbasis hukum pada 1980 hingga 1990an. Pada tahun 2003, terjadi perlawanan besar-besaran, hingga mengorbankan dua orang petani. Saat itu para petani mencoba mengklaim kembali (reclaim) lahan mereka dari PT Lonsum, tapi kemudian disikapi oleh tindak kekerasan polisi. Seorang petani bernama Barra bin Badulla tewas di tempat setelah kepalanya tertembus peluru aparat, sementara Ansu bin Musa tewas empat hari kemudian.[1] Namun hal ini tidak lantas membuat perlawanan kian membesar. Perlawanan petani yang telah dimulai sejak tahun 1980an justru terpaksa vakum, hingga kemudian pada 2009 atau 2010 Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) masuk dan memulai kembali gerakan perlawanan dengan mengorganisir petani sekitar.

Dalam mempertahankan hak-hak mereka yang dirampas, terlihat bahwa gerakan petani melakukan berbagai variasi modalitas gerakan. Dari mulai radikalisme rural yang relatif spontan, advokasi berbasis jalur legal (hukum) dan LSM, hingga kemudian melompat ke pembangunan gerakan sosial serta mendirikan basis ekonomi alternatif seperti pertanian organik. Benang merah dari itu semua adalah adanya mobilisasi.

Tentu perlawanan-perlawanan ini didasarkan pada landasan ideologis tertentu. Iqra mencatat, sejak 1966 dimana gerakan Kiri dibabat habis Orde Baru, hingga saat ini gerakan tani di Bulukumba di dasarkan atas ide populisme agraria (agrarian populism), atau gagasan bahwa kualitas petani, termasuk di dalamnya keluarga petani hingga petani tak bertanah, harus terus ditingkatkan. Dengan landasan secair itu, tak heran jika beragam ideologi yang lebih kokoh, termasuk di dalamnya Marxisme-Leninisme hingga yang cenderung Developmentalis, dapat mengartikulasikan gagasannya masing-masing.

Jika ditelisik lebih jauh, ide-ide perjuangan agraria di wilayah ini lebih variatif lagi. Beberapa artikulasi lain yang muncul adalah Sukarnoisme dan Maoisme. Variasi ide ini, terang Iqra, justru penting. “Justru ini (ideologi yang bercampur baur) memungkinkan gerakan agraria tetap relevan hingga saat ini,” ujar Iqra.

Iqra mengakhiri persentasinya bukan dengan konklusi, namun justru dengan pertanyaan kritis yang terbuka untuk didiskusikan. Ia menanyakan, misalnya, bagaimana perimbangan antara aktivitas ekonomi on-farming dan off-farming, serta aktivitas ekonomi mana yang menjadi pilihan bagi rakyat desa untuk memperbaiki taraf hidupnya? Ia juga mengatakan bahwa modalitas gerakan yang ada harus dapat menangkap dinamika yang ada di gerakan petani. Jika merujuk pada kasus Thailand yang berhasil, maka gerakan petani di Bulukumba, juga di Indonesia secara umum, harus mengartikulasikan dirinya sebagai gerakan lintas sektoral, yang berkolaborasi dengan sektor masyarakat lain, termasuk warga kota.

Pemaparan selanjutnya datang dari Hanny Wijaya. Dalam paparannya, Hanny lebih fokus pada penjelasan tentang posisi perempuan dalam proses reproduksi rumah tangga buruh tani pedesaan. Dengan mengambil studi kasus di Yogyakarta, Hanny menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja pertanian mayoritas diisi oleh perempuan. Dan, tak seperti keyakinan umum bahwa pedesaan adalah masyarakat yang harmonis, yang terjadi justru sebaliknya. Terdapat pula entitas yang saling bertolak belakang seperti kelas petani dan kelas non-petani. Untuk perempuan buruh tani, mereka mengalami eksploitasi dan subordinasi lewat pembagian kerja gender, dimana jenis dan waktu kerja kerja perempuan lebih banyak tapi dibayar dengan upah yang rendah.

“Kondisi ini langgeng dan akan terus dipertahankan demi menjaga struktur upah, struktur pasar tenaga kerja, dan struktur harga yang cenderung merugikan perempuan buruh,” ujar Hanny dalam esainya.

Kondisi seperti ini juga berkaitan dengan mekanisme pengambilalihan surplus pertanian. Kaitan langsungnya, ujar Hanny, adalah karena perempuan buruh senantiasa berkontribusi dalam proses produksi pertanian, baik dalam konteks pertanian keluarga maupun pasar tenaga kerja pedesaan. Sementara kaitan tidak langsungnya adalah kerja-kerja produksi pertanian, baik yang dilakukan perempuan atau laki-laki, telah ditopang oleh kerja-kerja reproduksi perempuan. Tanpa kerja reproduksi itu, suatu masyarakat tidak akan dapat melakukan aktivitas produksi. Namun harus digaris bawahi bahwa posisi yang tersubordinasi ini hanya dialami perempuan dari kelas buruh tani.

Posisi subordinat juga terjadi pada lingkup terkecil: rumah tangga. Rumah tangga buruh tani mirip miniatur masyarakat desa. Keluarga tani, dalam temuan Hanny, tidak berisi kepentingan yang seragam, melainkan penuh dengan perbedaan kepentingan, malah tak jarang timbul aksi-aksi kekerasan. Sering kali ditemukan adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa perempuan tani yang dilakukan suaminya sendiri.

Subordinasi perempuan terhadap laki-laki juga tak selalu terkait langsung dengan urusan ekonomi, melainkan disebabkan oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki superior dalam hal apapun dan berada di atas perempuan telah mengakar. Dengan begitu, meski misalnya perempuan tani cukup otonom dalam hal ekonomi rumah tangga, misalnya ia punya otonomi (relatif) terhadap alokasi pendapatan yang dimiliki, tidak serta merta berdampak pada status sosialnya di masyarakat. Dalam amatannya, Hanny melihat hal ini dicontohkan oleh penyingkiran perempuan dari ruang-ruang publik, seperti pada kelompok tani pedesaan.

Temuan menarik lain dari penelitian Hanny adalah bahwa adanya kondisi sosial yang cenderung memoderasi dan bahkan mengaburkan relasi yang timpang antara perempuan buruh tani dan perempuan dari kelas yang lebih tinggi. Kondisi sosial yang dimaksud adalah adalah kegiatan-kegiatan sosial kultural, baik yang diselenggarakan oleh negara atau leembaga keagamaan seperti kelompok PKK dan pengajian. Dalam momen-momen seperti ini, seluruh perempuan desa dari semua lapisan jadi seakan berada dalam kepentingan yang sama. Belum lagi relasi ‘tetangga’ yang menampilkan kesan peduli atau saling membantu juga turut berkontribusi dalam pengaburan relasi ini. “Predikat sebagai tetangga atau kerabat tentu lebih melekat baik pada pemberi kerja maupun penerima upah,” terang Hanny. Memang, tak jarang pemilik lahan yang lebih luas mempekerjakan tetangganya sebagai buruh dengan upah tak seberapa. Namun hal ini justru dianggap sebagai bentuk pertolongan. Suatu ciri masyarakat yang guyub.

Untuk keluar dari situasi serba tertindas ini, Hanny pada akhir pemaparannya merekomendasikan pembangunan organisasi buruh tani perempuan tingkat kampung. Organisasi ini jadi ruang untuk meningkatkan kesadaran buruh tani perempuan atas apa yang dialaminya. Sebab, ujar Hanny, kemiskinan yang dialami mereka hanya bisa diselesaikan jika mereka sendiri yang bergerak, sebagai subjek aktif, bukan semata subjek pasif seperti menerima bantuan sosial seperti yang selama ini diberikan negara. Solusi lain yang Hanny tawarkan adalah reforma agraria dan pembentukan koperasi produksi. Untuk yang terakhir, Hanny mengatakan hal itu bisa dibentuk oleh organisasi buruh tani perempuan ketika mereka sudah punya cara pandang kritis dalam melihat apa yang terjadi (secara empiris atau apa yang ada di baliknya) di desanya.

Kemudian, sesi persentasi terakhir dipaparkan oleh Rhino, yang bekerja di Pusat Kajian Antropologi FISIP UI. Rhino banyak membahas apa yang disebut dengan Warung Ilmiah Lapangan (WIL), yang sederhananya merupakan ruang dimana petani, penyuluh, dan ilmuwan, saling berbagi pengetahuan terutama konsekuensi perubahan iklim dan respon atasnya di wilayah pedesaan. Tahun 2009, WIL beroperasi di Kabupaten Indramayu, tepatnya di kelompok tani bernama Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI). Sementara pada 2010, terbentuklah asosiasi lintas profesi yang disebut Klub Pengukur Curah Hujan Indramayu.

Sebelum WIL digelar, petani dibekali beberapa pengetahuan operasional, misalnya mengukur curah hujan dan mengamati agroekosistem setiap hari, mengevaluasi temuannya, menganalisis hasil panen padi setiap musim serta membandingkannya dengan hasil panen di tempat lain, dan pada akhirnya mengetahui persis masalah atau kerentanan apa yang terjadi di lahannya sendiri dalam periode tertentu. Pengetahuan dan hasil amatan ini kemudian didiskusikan bersama di WIL. Dari sini, petani yang dianggap telah menguasai ilmunya, akan ‘diangkat’ menjadi Petani Pemandu yang nantinya akan memfasilitasi rekan petani lainnya.

Kelompok ini juga menerapkan beberapa eksperimen lain, di antaranya adalah mengurangi emisi gas metan dengan tidak mengolah lahan menggunakan material jerami yang dibusukkan tanpa digenangi, menghindari penggunaan pupuk kimia dan pestisida, serta menanam benih langsung, alih-alih strategi penanaman padi konvensional sebagaimana yang dikembangkan dalam paradigma Revolusi Hijau.

Salah satu keberhasilan WIL adalah petani yang tergabung di dalamnya mampu meningkatkan kemampuannya dalam mengantisipasi dan mengambil keputusan yang efektif. Lebih konkret, Rhino menceritakan bagaimana pada suatu ketika, lahan pertanian kekurangan air. Namun, dengan menggabungkan pengetahuan yang didapat tentang siklus hama, akhirnya masalah ini berhasil diatasi. Meski begitu, Rhino mengakui bahwa kondisi sosial ekonomi petani itu sendiri sering kali menghambat pemanfaatan pengetahuan yang baru tersebut.

Selain antara ilmuwan dan petani, WIL juga mencoba memperluas jaringannya dengan berkolaborasi, salah satunya dengan pemerintah (Selain misalnya dengan LSM nasional maupun internasional/lembaga donor). Di sinilah masalah muncul. Kolaborasi dengan pemerintah ini, terang Rhino, pada titik tertentu tidak berkembang, dan bahkan akan menemui jalan buntu. Jika diabstraksikan lebih jauh, ini bahkan membawa konklusi yang dilematis. “Apakah saat ini masih percaya sama negara (pemerintah) atau tidak. Sementara kalau tidak percaya, justru negaralah yang memang paling bisa (membuat pengetahuan petani lebih maju). Kesempatan untuk menghubungkan petani dengan pengetahuan terhalang oleh hal-hal politis,” tutup Rhino.

Sesi Tanya Jawab

Meski berjudul sesi tanya jawab, yang terjadi justru lebih banyak tanggapan dari audiens. Dimana banyak di antara mereka adalah mahasiswa, atau pegiat agraria dengan spesifikasi isu masing-masing. Beragam tanggapan muncul. Namun dari banyaknya komentar, beberapa di antaranya menyinggung soal tengkulak.

Definisi tengkulak memang beragam. Ia bisa diartikan sebagai rentenir atau orang yang memberi pinjaman dengan bunga tinggi. Tengkulak juga bisa bermakna mereka yang membeli komoditas hasil tani langsung dari petani, baik sebagai pengumpul, broker, pedangang, atau semuanya, yang seringkali berlaku adalah sistem ijon (penjualan hasil tani dalam keadaan belum ‘hijau’). Problem yang diajukan, yang sebetulnya sama-sama sudah kita ketahui, adalah bahwa tengkulak membuat petani tak bisa terbebas dari kemiskinan yang membelenggunya. Misalnya karena tengkulak adalah pihak yang berkuasa menentukan harga, yang mana umumnya ada jauh di bawah harga pasar.

Salah satu peserta diskusi memaparkan bahwa untuk memutus jalur tengkulak ini, salah satu yang dapat dilakukan adalah memasifkan Credit Union (CU). Penanggap ini memaparkan, di Gunung Kidul, Yogyakarta, usaha untuk memutus rantai tengkulak telah dilakukan melalui CU tersebut sejak 2006. Peserta CU bisa melakukan peminjaman. Dengan kata lain, CU di sana konsepnya adalah koperasi simpan pinjam.

Namun, penanggap lain justru melihat bahwa koperasi seperti CU harus dilihat kembali dari kacamata yang lebih kritis. “Perlu pembacaan kritis terhadap koperasi. Ada persoalan lain yang tidak terselesaikan dengan koperasi simpan pinjam. Koperasi jenis ini, seradikal apapun, tidak bisa mengintervensi produksi,” ujar penanggap itu.

Salah satu penanggap lain yang cukup menarik perhatian adalah seorang anak petani dari Serikat Petani Pasundan (SPP). Dadan, demikian namanya, menceritakan beberapa hal yang ia alami sendiri terkait dengan perubahan agraria. Misalnya perampasan tanah yang masif terjadi di daerahnya, serta usaha-usaha reclaiming yang telah bertahun-tahun dilakukan oleh organisasinya itu. Untuk soal yang kedua, usaha-usaha mengklaim kembali tanah yang diambil alih perusahaan perkebunan, baik swasta atau negara, kerap dilakukan secara spontan. Pasalnya, ujar Dadan, tanah atau lahan adalah aspek sentral dalam kehidupan petani. Bukan petani namanya jika mereka tidak memiliki lahan sendiri. Ketidakpercayaan terhadap rezim hari ini juga menjadi salah satu pemicu aksi reclaiming tersebut. “Kalau tadi disebut apa kita harus percaya sama pemerintah atau tidak, kalau saya menganggapnya tidak bisa,” aku Dadan.

*

Sesi diskusi malam itu ditutup sekira pukul 21.00. Sebelum diakhiri, ketiga pemateri menyampaikan beberapa hal yang lebih bersifat teknis terkait dengan kegiatan riset. Misalnya, bagaimana menempatkan diri sebagai ‘orang kota’ di tengah-tengah masyarakat pedesaan yang ingin diriset, pakaian apa yang baiknya digunakan, berinteraksi secara total dengan seluruh warga desa hingga menghadiri berbagai acara di tempat itu, serta hal-hal sejenis lainnya. Iqra misalnya, mengulang apa yang dipaparkannya dalam artikelnya beberapa bulan lalu di IndoPROGRESS. Di sana ia mengatakan bahwa prinsip yang harus dipegang seorang peneliti yang terjun ke lapangan adalah Tiga Sama – sama kerja, sama makan, dan sama tidur, plus Empat Jangan dan Empat Harus –jangan tinggal di rumah elit desa, menggurui, merugikan, dan mencatat di hadapan kaum tani; dan harus sopan, siap membantu, menghormati adat istiadat setempat, dan belajar dari kaum tani.

Diskusi akhirnya ditutup oleh moderator dan MC. Sebagian peserta diskusi langsung pulang ke rumah masing-masing, namun sebagian besar lagi nampaknya masih tak puas. Mereka menghampiri para pembicara untuk berbincang, atau sekadar bercengkerama dengan kawan sejawat lain.***

Rio Apinino, Ketua Partai Rakyat Pekerja (PRP) Komite Kota Jakarta Raya dan anggota redaksi Left Book Review (LBR) IndoPROGRESS

————

[1] Kasus Bulukumba selengkapnya bisa dilihat di https://www.kontras.org/buletin/indo/2003-09-10.pdf