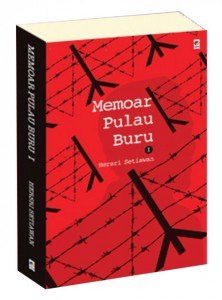

(Sebentuk Apresiasi atas Buku Hersri Setiawan Memoar Pulau Buru I)[1]

Budi Irawanto[2]

Ibergekumene tsores iz gut tsu dertseylin.

Troubles overcome are good to tell.

—Peribahasa Yahudi seperti disitir oleh Primo Levi (1984)

“NAH, di sinilah tuan-tuan akan tinggal dan bekerja. Selama-lamanya sampai tuan-tuan mampus satu-satu!” Inilah kata-kata yang masih terus terngiang di telinga Hersri Setiawan, mantan tahanan politik (tapol) dan penulis buku Memoar Pulau Buru I (Jakarta: Kelompok Populer Gramedia, 2015), dua puluh tahun kemudian ketika menapak tilas Pulau Buru yang telah mengasingkan dan memenjarakannya selama sembilan tahun. Kata-kata itu berasal dari Komandan Peleton Pengawal (Dantonwal) yang menggiring Hersri dan para tapol lainnya dari Desa Sanleko menuju ke lokasi Unit XIV Bantalareja di kawasan Pulau Buru.

Pulau Buru jelas bukan sekadar noktah di atas peta Indonesia dan salah satu dari 17.504 gugusan pulau di Indonesia. Rezim Orde Baru telah menjadikan Pulau Buru sebagai tempat pembuangan (kamp) para tahanan politik yang harus menjalani kerja paksa selama bertahun-tahun. Pulau itu tak ubahnya Gulag di Siberia (Uni Sovyet), Ceylon (Sri Lanka) dan Digul di zaman Hindia Belanda. Mereka yang dibuang itu (tanpa menjalani proses pengadilan) didakwa terlibat dalam Peristiwa 30 September 1965 serta memiliki kaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ditumpas rezim Orde Baru. Pengalaman menjadi tapol mulai dari Rumah Tahanan Chusus (RTC) Salemba, Tangerang hingga dibuang ke kamp Pulau Buru bahkan setelah ‘dibebaskan’ dari Pulau Buru sebagai ‘ET’ (Eks-Tapol) ditorehkan oleh Hersi Setiawan dengan amat detail serta memikat dalam bukunya Memoar Pulau Buru I yang diterbitkan ulang dari edisi pertama tahun 2004 oleh IndonesiaTera (Magelang).

Memoar Pulau Buru I, tentu saja, bukan satu-satunya buku yang pernah terbit di Tanah Air tentang kisah tapol di Pulau Buru. Sejarawan Zeffry Alkatiri (n.d.) setidaknya mencatat ada sejumlah memoar tapol di Pulau Buru, antara lain: dua jilid memoar Pramoedya Ananta Toer bertajuk Nyanyian Sunyi Seorang Bisu: Catatan dari Pulau Buru (Jakarta: Lentera, 1995, 1997); memoar Adrianus Gumelar Demokrasno bertajuk Dari Kalong sampai Pulau Buru (Yogyakarta: Pusat Sejarah dan Etika, 2006); memoar Kresno Saroso bertajuk Dari Salemba ke Pulau Buru: Memoar Seorang Tapol Orde Baru (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan Pustaka Utan kayu, 2002); memoar Suyatno Prayitno bertajuk Kesaksian Tapol Orde Baru: Guru, Seniman, dan Prajurit Tjakra (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan Pustaka Utan Kayu, 2003) dan memoar Achmadi Moestahal bertajuk Dari Gontor ke Pulau Buru: Memoar H. Achmadi Moestahal (Yogyakarta: Syarikat, 2002). Kendati demikian, menurut Zeffry, di antara para penulis memoar itu, Hersri Setiawan terhitung paling produktif dalam menuliskan pengalamannya di kamp Pulau Buru. Di samping buku Memoar Pulau Buru I ini, Hersri menulis buku lainya yang didasarkan pada pengalamannya sebagai tapol di Pulau Buru, antara lain: Humoria Buruensis (1987); Aku Eks-Tapol (Yogyakarta: Galang Press, 2003a), Kamus GESTOK (Yogyakarta: Galang Press, 2003b), dan Diburu di Pulau Buru (Yogyakarta: Galang Press, 2006).

Buku setebal 516 halaman ini ditulis Hersri dengan alur kronologis dari mulai sebelum ia berangkat hingga kepulangannya dari Pulau Buru. Akan tetapi, buku ini juga menyodorkan bab yang tematik, misalnya ‘Tokoh-Tokohku’ yang mengisahkan sejumlah pribadi (karakter) yang ditemui oleh Hersri baik di rumah tahanan di Jawa maupun kamp Pulau Buru. Tulisan ringkas ini merupakan sebentuk apresiasi terhadap buku Memoar Pulau Buru I karya Hersri Setiawan, terutama mengupasnya sebagai bentuk narasi personal (personal narrative) yang berkelindan dengan pelbagai persoalan sosial dan politik yang mengitarinya sebagai proses pembentukan ‘diri’ (self) penulisnya. Gagasan ihwal ‘diri’ itulah yang menjadi kesadaran penulis memoar yang secara perlahan terkuak dan kian menguat ketika kisahnya bergulir (Gornick, 2001, halaman 92). Maka, sebuah memoar bukanlah sekadar pengakuan atau dongengan, melainkan sebentuk narasi yang bergulir dan dikontrol oleh gagasan tentang ‘diri’ dengan cara menyulih bahan mentah yang bersumber dari hidup menjadi kearifan. Tentu saja, di sisi lain, narasi yang dibabar Hersri bisa menjadi pengetahuan sekaligus perspektif alternatif terhadap sejarah yang selama ini ditulis para ‘pemenang’ (penguasa).

*******

Membaca buku Memoar Pulau Buru I membawa kembali kenangan masa kanak-kanak saya di kota kecil Tulungagung di Jawa Timur. Saat itu tarikh menunjuk 1977 ketika saya masih duduk di kelas tiga Sekolah Dasar. Diusik oleh rasa ingin tahu, saya kerap membongkar-bongkar dan membaca tumpukan arsip dan buku di meja kerja bapak saya, seorang Carik (Sekretaris Desa). Suatu ketika saya menemukan buku tulis seukuran folio yang diletakkan tersembunyi dalam laci meja kerjanya. Tidak seperti buku-buku tulis lainnya, buku itu bersampul coklat dan ada tulisan ‘ET’ dengan tinta merah di sampulnya. Saya tidak tahu makna tulisan itu, namun saya menemukan daftar nama-nama orang yang sebagian tetangga saya dan yang lain saya tak mengenalnya. Ketika saya tanyakan ke bapak saya, beliau terkejut dan bertanya dari mana saya tahu singkatan ‘ET’ itu. Dengan jujur, saya mengaku telah membaca pada sampul buku bapak yang disimpan di laci mejanya. Saya tak terlalu memahami penjelasan bapak bahwa para ‘ET’ itu adalah mereka yang ‘wajib lapor’ ke kantor Komando Rayon Militer (Koramil). Dalam alam pikiran saya sebagai anak kelas tiga Sekolah Dasar: Apa ‘kesalahan’ mereka hingga harus ‘wajib lapor’ segala?

Dalam buku Memoar Pulau Buru I, Hersri mengisahkan dengan gamblang kepedihan yang harus ditanggung seseorang dengan cap ‘ET’ beserta segenap stigma yang disandangnya. Seorang dengan cap ET (yang juga tercantum di Kartu Tanda Penduduk) sesungguhnya telah mengalami kematian politik dan sosial karena terlucuti hak-haknya sebagai warga negara yang merdeka. Dalam kata-kata Hersri, “Tapol memang tidak dibebaskan, tapi hanya dikembalikan ke masyarakat, dari mana dulu ia ‘dijemput’” (halaman 15). Bahkan, dalam bentuknya yang ekstrem, menjadi tapol juga berarti kehilangan martabat kemanusiaannya. Sebagaimana Hersri menulis, “nama sudah tidak ada lagi bagi tapol. Karena nama hanya milik manusia. Kata Jawa untuk nama pun jeneng. Dan jeneng ialah subjek. Tapol bukanlah subjek!” (halaman 33). Tak aneh, jika Hersri mengibaratkan para tapol itu tak ubahnya barisan sapi yang menuju abatoar (tempat jagal hewan ternak) di pinggir Kali Gajah Wong di Yogyakarta (halaman 52). Ini mengingatkan saya pada pemikiran filsuf Italia Giorgio Agamben yang menulis risalah bertajuk Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (Stanford University Press, 1998). Bagi Agamben, ‘homo sacer’ (sacred man) adalah mereka yang boleh dibinasakan (namun bukan untuk dikorbankan), sementara mereka yang menghabisinya tak akan diadili atau mendapatkan impunity. Para homo sacer ini sesungguhnya secara virtual ‘telah mati’ karena kondisinya yang ‘menuju kematian’ tak hanya tersirat secara ontologis, namun juga memperoleh pembenarannya secara yuridis.

Kendatipun memoar yang ditulis Hersri sebagaian besar mengisahkan kepedihan menjadi tapol, nada tulisannya jauh dari ratapan, penyesalan atau sikap yang apologetik. Sejak awal, Hersri menyatakan dengan jelas dan tegas pendiriannya, “karena segala pengalaman pahit masa lalu, bagi saya, merupakan konsekuensi logis belaka dari pendirian dan sikap politik yang saya ambil secara sadar” (halaman 5). Sikap ini tercermin dalam lembar-lembar halaman buku ini yang mengisahkan dengan penuh kejujuran peristiwa yang dialaminya maupun kawan-kawan senasib sepenanggungan sesama tapol. Karenanya, Hersri menempatkan Peristiwa Gerakan 30 September sepenuhnya sebagai ‘peristiwa politik’ yang diwarnai oleh benturan berbagai kepentingan. Bagi Hersri, politik adalah “[P]roses adu siasat perebutan kekuasaan. Dan bagi pihak yang terdesak atau kalah, tapi tak bersedia mengakui keterdesakannya atau kekalahannya, ia lalu membujuk diri sendiri dengan kejayaan mimpi” (halaman 68). Lewat baris-baris sajak yang ditulisnya, Hersri mengungkapkan pandangannya terhadap masa lalu dan masa depan: ketika yang lalu sudah terbenam/ dalam lembah kenangan kemenangan/ inilah saatnya/ ketika waktu hanya ruang kosong/ ketika yang datang jadi fatamorgana/ jauh di ujung cakrawala tanpa sudah (halaman 69).

Tanah Pulau Buru yang tandus dengan sinar mentari yang terik, tanpa ada umbi-umbian liar di hutan maupun semak belukarnya serta miskinnya binatang buruan menjadikan tempat yang sempurna bagi pembuangan tapol. Ini masih ditambah posisinya sebagai ‘Pulau Tutupan’ yang tak dikenal dan terisolasi dari lalu lintas pelayaran. Akan tetapi, tak seperti dugaan para penguasa Orba, para tapol ternyata mampu survive. Padahal, para tapol itu tak pernah sepi dari siksaan, kerja paksa, kelaparan serta ganasnya alam. Tenaga kerja para tapol itu, menurut kesaksian Hersri, diperas habis-habisan kadangkala dari pukul empat subuh hingga pukul dua belas tengah malam di bawah kondisi hidup yang minimum. Menurut Hersri, para tapol justru seakan-akan ‘bertiwikrama’ seperti kisah Gatotkaca yang keluar dari kawah peleburan Candradimuka. Oleh karena itu, bagi Tapol, Pulau Buru ibarat pulau purgatorio yang menjadi tempat mereka menjadi ‘bersih’ dan karenanya pula ‘perkasa’ (halaman 435). Dieja secara lain, sebagian besar tapol tak pernah menyerah pada ‘keputusan nasib’.

Latar belakang Hersri Setiawan sebagai penulis, tak urung, menjadikannya memiliki sensitivitas pada bahasa. Dalam buku ini, pembaca bisa menemukan pelbagai ‘istilah’ yang khas di kalangan tapol. Pada buku Kamus GESTOK (2003), Hersri menghimpun beragam istilah yang berkaitan dengan Peristiwa 30 Sepetember 1965 (Bung Karno menyebutnya ‘Gestok’ atau Gerakan Satu Oktober), termasuk istilah yang bersumber dari pengalamannya sebagai tapol di Pulau Buru. Dalam pengantar buku Kamus GESTOK yang memiliki 226 lema itu, Hersri menulis: “[M]elalui kata-kata dan peristilahan yang lahir dan dilahirkan, serta yang berlaku dan diberlakukan itu, bisa diperoleh petunjuk tentang peri hidup masyarakatnya dalam kurun waktu dan tempat kesejarahannya yang tertentu” (Setiawan, 2003b, halaman xvii). Berangkat dari pengalaman nyata, para tapol menciptakan bahasanya sendiri yang tak jarang berbeda dengan bahasa yang lazim dikenal. Misalnya, ‘sayur kepala’ yang berarti secangkir sup sekadar air hangat bergaram dan di atas sup itulah tampak bayang-bayang kepala (tapol) sendiri (halaman 14). Selain itu, ada pula istilah ‘sayur pentil’ yang merujuk pada sayuran berisi hanya dua potong gagang kangkung yang menyerupai pentil ban. Sementara itu, akibat masih tingginya malaria di Pulau Buru dikenal istilah ‘naik Honda’ (halaman 435) yang merujuk pada kondisi penderita malaria yang mengalami demam tinggi hingga badannya terguncang-guncang bak mengendarai motor merek Honda yang popular saat itu.

Status tapol yang hina (tak ubahnya hewan ternak) di mata para penguasa militer, melahirkan istilah ‘apel sapi’. Istilah ini menunjuk dua hal: (1) para tapol harus melalui jalur-jalur berpagar palang bambu tak ubahnya kandang sapi; dan (2) tapol tidak diperlakukan sebagai manusia dengan tenaga kerjanya, melainkan sebagai sapi yang sekadar sebagai alat berproduksi (Setiawan, 2003b). Bahkan, tak jarang mereka menjadi ‘benda permainan’ bagi petugas militer (halaman 127). Di kalangan tapol sendiri dikenal pula istilah ‘coro’ (kecoak dalam Bahasa Jawa) atau ‘cecunguk’ (dalam Bahasa Sunda) merujuk pada tapol yang mau diperalat oleh militer untuk memata-matai sesama tapol dan melaporkannya serta kadangkala menjadi tukang pukul. Para ‘coro’ ini jelas tak disukai tapol dan mereka yang takut untuk kembali ke Jawa serta memilih tetap tinggal di Pulau Buru (di Unit Savanajaya) karena takut bakal mendapatkan pembalasan dari mereka yang pernah dikhianati.

Sebaliknya, sebagaimana dicatat Hersri dalam buku ini, rezim Orba menciptakan istilah–istilah—meminjam ungkapan George Orwell dalam novel kondangnya Nineteen Eighty-Four (1987/1947)—sebagai ‘newspeak’ yakni bahasa resmi seturut dengan ideologi rezim penguasa yang memustahilkan pemikiran yang berbeda. Salah satu istilah ciptaan Orba yang diterapkan di Pulau Buru yakni ‘Tefaat’ (Tempat Pemanfaatan Tapol di Pulau Buru). Dengan sokongan pembiayaan pihak asing, ‘Tefaat’ merupakan ‘wadah tenaga kerja tapol’ yang dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk “menggarap proyek-proyek apa saja yang akan menunjang rencana pembangunan pemerintah” (halaman 44). Dengan kata lain, di ‘Tefaat’ itulah “tenaga kerja tapol akan dimanfaatkan, ketimbang mubazir dimakan umur!” (halaman 45). Dalam retorika penguasa militer, para tapol yang dikirim ke Pulau Buru ‘dibebaskan’ dari Rumah Tahanan Chusus Tangerang karena mereka bebas bertani, berternak dan sebagainya. Mereka yang dikirim ke kamp Pulau Buru diperkirakan Hersri berjumlah sekitar 11.948 orang dari 1969 hingga 1979 yang berasal dari tapol golongan B (para kader Partai Komunis Indonesia yang tidak terlibat langsung dengan Peristiwa G30S). Kenyataannya, para tapol melakukan kerja rodi (paksa) untuk menghidupi tidak hanya dirinya, tapi juga para penguasa militer di Pulau Buru serta kerapkali diekspolitasi tenaganya bagi kepentingan pribadi para penguasa militer itu dengan dalih mengembalikan tapol menjadi ‘manusia Indonesia yang Pancasilais’, sedangkan kamp pengasingan tapol disebut dengan ‘Proyek Kemanusiaan Hidup Baru’. Istilah ‘Tefaat’ memang kemudian diubah menjadi ‘Instalasi Rehabilitasi’ (Inrehab) dan ditutup pada 1981.

Sosok kocak tapol Supardjo yang ditambahi sebutan PA (diplesetkan menjadi ‘Purworejo Asli’ atau ‘Pikiran Abnormal’) merupakan sepenggal kisah tentang siasat tapol menghadapi proses indoktrinasi (cuci otak) sebagaimana ditulis oleh Hersri dalam Bagian III tentang ‘Tokoh-Tokohku’. Di kamp Pulau Buru, para tapol diwajibkan menghafal Pancasila beserta lambang masing-masing sila dalam tameng di dada burung Garuda. Tentu saja, menghafal bukanlah perkara yang gampang bagi tapol karena mereka setiap hari hanya menyantap singkong bergaram dan air putih. Maka, Supardjo menciptakan metode menghafal (semacam ‘jembatan keledai’) yang menggabungkan sila Pancasila dengan lambangnya menjadi begini: satu: ketuhanan yang berbintang/ dua: kemanusian yang dirante/ tiga: persatuan di bawah beringin/ empat: kerakyatan yang dipimpin oleh kerbo/ lima: keadilan sosial di kuburan (halaman 359). Tentang rumusan Pancasila ala Supardjo ini, Hersri menulis, “Aku [juga] menjadi sangat merasakan dan terkesan, bagaimana tajam dan dalam tapol Orde Baru bernama Supardjo ini (yang notabene mendapat label ‘PA’), mengamati dan merasai Pancasila dalam kesejatian hidupnya sehari-hari” (halaman 358). Menarik dicatat, rumusan Pancasila versi Sutardjo itu sesungguhnya secara telak mengritik praktik paradoksal Orba yang mengklaim Pancasilais, antara lain: militer sebagai sang mahakuasa dalam politik; penindasan sekaligus penumpasan terhadap kelompok oposisi; dominasi Golongan Karya (Golkar) sebagai ‘partai’ penguasa; dan matinya cita-cita keadilan sosial karena kerakusan penguasa.

Kisah tentang peri hidup sehari-hari para tapol di penjara dan kamp Pulau Buru memang memenuhi sebagian besar halaman buku ini, namun itu tak menghilangkan kritik tajam Hersri terhadap rezim Orde Baru di bawah komando Soeharto yang disebutnya ‘Orde Jahiliyah’ (halaman 8). Kritik itu bahkan disampaikan Hersri tanpa tedeng aling-aling: “Soeharto dkk. telah membikin bangsa Indonesia menjadi satu bangsa yang (meminjam ungkapan Bung Karno) berjiwa kintel. Kintel ialah jenis kodok kecil, berwarna abu-abu, jika sedikit tersentuh segera menggelembungkan diri sebagai kamuflase. Bangsa kintel ialah bangsa yang bodoh dan tak punya nyali” (halaman 8). Di sisi lain, Hersri menyebut dampak yang paling tragis dari Peristiwa G30S justru terjadi di bidang kebudayaan, yakni terjadinya ketidakmerdekaan dari kebodohan dan rasa takut. Kita tahu, selama bersimaharajarelanya Orde Baru telah terjadi pembohongan sejarah yang masif, korupsi yang akut, para penguasa menjadi pemburu rente, dan seterusnya. Maka, sungguh mengena peringatan yang dikemukakan Hersri, “Sebagai lembaga, pemerintah Orba yang otoriter dan militeristik sudah tumbang. Tetapi segala masalah sosial dan politik, yang menggejala selama lebih dari satu generasi rezim Orba itu berkuasa, tidak serta merta dan sekaligus hilang bersamanya” (halaman 16).

*******

Kendati buku ini nyaris memberi gambaran yang lengkap ihwal peri hidup para tapol, baik di kamp tahanan yang berlokasi di Jawa (Salemba dan Tangerang) maupun Pulau Buru, pembaca tak banyak menemukan kisah kehidupan seksual para tapol itu. Dalam buku ini hanya sedikit disinggung soal homoseksualitas di kalangan tapol. Misalnya, hanya disebut selintas kasus “bacok-bacokan rebutan pacar homo” (halaman 178). Meski demikian, dalam soal homoseksualitas, sikap Hersri jelas: “[H]omoseksualitas di kalangan tapol bukan suatu aib yang harus ditutup-tutupi dan ditindak dengan kekerasan. Sebaliknyalah! Itu suatu pernyataan jujur yang patut dibela. Tidak sepatutnya pada mereka dikenai ‘cap borjuis’. Atau bahkan lebih busuk lagi: kriminil!” (halaman 65). Dalam buku Kamus GESTOK, terutama pada lema ‘sakit mata’ (istilah bagi mereka yang mempraktikkan homoseksualitas karena melihat sesama laki-laki sebagai perempuan), disebutkan bahwa di Unit X Wanadharma terdapat persentase terbesar kaum homoseksual, yakni sekitar seratus orang dari lima ratus orang penghuninya (Setiawan, 2003b, halaman 258).

Seksualitas, apa boleh buat, memang perkara yang sangat manusiawi, apalagi para tapol menjalani kehidupan yang keras dan sebagian terpisah dari pasangannya (istrinya). Memang dalam bab tentang ‘Keluarga Savanajaya’ disinggung soal berita resmi mengenai rencana hendak di-‘transmigrasikan’ (didatangkan) pekerja seks (dalam bahasa Orba ‘Wanita Tuna Susila’/ WTS) dari Kramat Tunggak (Jakarta) yang telah selesai ‘dibina’ untuk tapol di Pulau Buru. Rencana ini ditentang oleh rohaniawan Islam yang ditugaskan di Pulau Buru, A. Pranowo, karena ia menganggap rencana itu “terkutuk di mata Islam” (halaman 183). Pada akhirnya, rencana itu memang batal, namun pembaca tak memperoleh cerita lebih jauh bagaimana cara para tapol mengatasi problem seksualitasnya.

Tentu saja, sulit menduga-duga alasan Hersri tak banyak mengeksplorasi pengalaman seksual di kalangan tapol. Boleh jadi perkara seksualitas tak nyaman (sensitif) untuk dibicarakan atau barangkali terlalu pribadi untuk diungkap. Meski demikian, pengungkapan perkara seksualitas bisa digunakan untuk menakar sejauh mana kondisi di kamp masih ‘manusiawi’ atau sama sekali ‘tidak berperikemanusiaan.’ Sebagaimana Hersri menyatakan, “di dalam penjara bukan hanya tubuh orang-orangnya yang tampil telanjang, tapi juga setiap ceruk dan liku pribadi masing-masing terbuka dengan terang“ (halaman 465). Dengan kata lain, dalam penjara maupun di kamp Pulau Buru para tapol sesungguhnya tak bisa menyembunyikan diri atau dalam keadaan ‘telanjang’, termasuk dalam perkara privat seperti halnya seksualitas. Ini berbeda dengan tapol perempuan yang mengalami pelecehan bahkan eksploitasi seksual oleh petugas militer di penjara sebagaimana terhimpun dalam buku Suara Perempuan Korban Tragedi ’65 (Yogyakarta: Galang Press, 2007).

Di sisi lain, pergulatan batin (spiritual) sang penulis kurang terbabar dalam buku ini. Tentu saja, ini tak mesti berurusan dengan perkara ‘agama’ semata, tapi lebih pada proses perjalanan batin yang bersifat pribadi. Sebagaimana Hersri menulis, “hidup dalam isolasi saya hayati seperti memasuki masa tirakat atau retret. Justru itulah saat-saat yang paling leluasa buat—istilah kami para tapol—‘muter film’. Maksudnya, katakanlah, mawas diri. Merenungi kembali segala jejak langkah masa lalu, mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi bukan terhadap pendirian dan sikap politik. Karena masalah pendirian dan dan sikap politik adalah keyakinan seseorang pada kebenaran ideologi dan politik yang dianutnya” (halaman 7). Dengan demikian, perkara batin (spiritual) tak memiliki pertautannya dengan pandangan politik maupun keyakinan ideologis, melainkan lebih bersentuhan dengan perkara eksistensial sebagai manusia. Kondisi yang terisolasi dan tiadanya kontak dengan dunia luar yang disebabkan oleh kondisi geografis dan sosial kamp Pulau Buru sesungguhnya bisa menjadi titik tolak perjalanan menuju dunia batin yang tak bisa dijangkau dan ditaklukkan oleh siapa pun kecuali pribadi yang bersangkutan. Sebagian dari pergulatan batin Hersri bisa ditemukan dalam dua bab dalam bukunya yang lain Aku Eks-Tapol (2003a).

Mengingat buku Memoar Pulau Buru I banyak mengisahkan beragam tempat dengan lokasi yang berbeda-berbeda di kawasan Pulau Buru, akan sangat memudahkan pembaca untuk mengidenfikasi dan mengimajinasikannya jika ada peta maupun denah lokasi. Misalnya, letak kawasan penduduk asli dan kamp untuk para tapol; wilayah ladang atau persawahan yang telah diolah maupun hutan atau rawa yang masih liar; lokasi barak untuk tapol, kantor komandan pengawal dan seterusnya. Sudah barang tentu, peta atau denah itu bukan dibuat dengan skala yang mesti akurat, melainkan lebih sebagai ‘peta mental’ (mental map) yang justru menunjukkan dimensi subjektif dari pembuatnya berdasarkan pengalamannya ketimbang mencerminkan kondisi fisik/geografis yang objektif. Melalui peta mental itu pembaca bisa mengenali di manakah tempat yang dianggap paling penting dan kurang penting bagi sang pembuat peta, terutama yang memiliki pertautan dengan pengalamannya.

*******

Apa boleh buat, sebagai pembaca saya berharap bakal menemui kisah-kisah lainnya yang berasal dari catatan di kamp Pulau Buru yang ditulis oleh Hersri Setiawan mengingat buku ini masih merupakan bagian pertama. Sebagaimana telah diisyaratkan oleh sajak yang ditulis Hersri pada tahun 1971 dalam perjalanan menuju ke kamp Pulau Buru: tanah pembuangan/ tidak akan kering/ karena halilintar/ langit pembuangan/ tidak akan gelap (halaman 80). Tentu saja, membaca narasi personal dalam bentuk memoar bakal memberi kita kesempatan melongok lebih dalam kehidupan penulisnya. Sebagaimana pernah dinyatakan Rousseau:

Saya tak memiliki apa pun kecuali diri saya untuk saya tuliskan, diri (self) inilah yang saya miliki, saya tak sepenuhnya tahu terdiri dari apakah diri itu. Saya akan menjelahinya dalam kehadiran anda [pembaca]. Saya akan menyusunnya pada halaman [buku] kisah pengalaman yang saya anggap terjadi dan bersama-sama kita bakal melihat apa yang menonjol, kita berdua menemukan diri yang tengah saya cari (seperti disitir oleh Gornick, 2002, halaman 92).

Akan tetapi, yang tak kurang pentingnya, lewat memoar kita menemukan pergulatan (perjuangan) dalam mempertahankan dan menghidupi nilai-nilai yang diyakini oleh penulisnya di tengah pelbagai tekanan maupun restriksi. Kita juga bakal beroleh insight ihwal dunia sosial dari sudut pandang yang khas serta boleh jadi berbeda dari pandangan orang kebanyakan.

Pada akhirnya, memoar adalah ikhtiar untuk merekam denyut budaya dan menjadi, meminjam istilah Primo Levi (1984, halaman 224), ‘sejarah mikro’ (micro history) yang mengisahkan kejayaan, kepedihan atau kekalahan sebagaimana seseorang yang berkisah seakan-akan berada di akhir karirnya. Barangkali kita perlu mengingat kembali apa yang sudah dituliskan Hersri: “Sejarah selalu akan menulis kisahnya sendiri… Tidak tergantung pada negarawan kaliber dunia, atau seribu jenderal petak jadi satu sekalipun!” (halaman 100). Maka, perlu lebih banyak lagi memoar ditulis agar sejarah tak hanya menjadi glorifikasi bagi para pemenang dan penistaan terhadap mereka yang kalah.

Rejodani, Awal Maret 2016

Daftar Bacaan

Agamben, Giorgio. (1998). Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Alihbahasa Daniel Heller-Roaxen. Stanford: Stanford University Press.

Alkatiri, Zeffry. (n.d.). Tujuh Memoar tentang Pulau Buru. Makalah dalam Konferensi Sejarah Nasional. Diunduh dari http://www.geocities.ws/konferensinasionalsejarah/zeffry_alkatiri_backmemoarburu01.pdf.

Gornick, Vivian. (2002). The Situation and the Story: The Art of Personal Narrative. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Levi, Primo. (1984). The Periodic Table. Alihbahasa Raymond Rosenthal. New York: Schocken Books.

Nadia, Ita F. (2007). Suara Perempuan Korban Tragedi ’65. Yogyakarta: Galang Press.

Orwell, George. (1987/19). Nineteen Eighty-Four. Modern Classics. New York: Penguin Books.

Setiawan, Hersri. (2003a). Aku Eks-Tapol. Yogyakarta: Galang Press.

_______________ . (2003b). Kamus Gestok. Yogyakarta: Galang Press.

________________ . (2015). Memoar Pulau Buru I. Jakarta: Kelompok Populer Gramedia (KPG).

Weringa, Saskia E. (2007). Kata Pengantar: Sejarah Telah Membersihkanmu. Dalam I.F. Nadia, Suara Perempuan Korban Tragedi ’65. Yogyakarta: Galang Press.

[1] Tulisan ini awalnya merupakan makalah yang disampaikan pada Diskusi Buku Memoar Pulau Buru I (karya Hersri Setiawan) dengan tema ‘Sejarah Kemanusiaan dan Melacak Pengetahuan Bagi Kaum Muda’ yang diselenggarakan oleh Youth Studies Centre Fisipol UGM (YouSure) dan Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial danPolitik, Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) dan Museum Bergerak 1965, Yogyakarta, 11 Maret 2016.

[2] Pengajar dan Kepala Pusat Kajian Komunikasi pada Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, serta peneliti Youth Studies Center (YouSure). Sejak 2006 berkhidmad sebagai Direktur Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF).