Ariel Heryanto, Professor The School of Culture, History and Language Australian National University

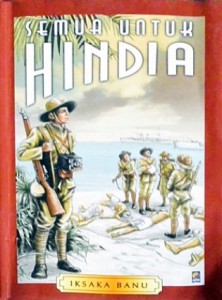

Judul Buku: Semua untuk Hindia

Penulis: Iksaka Banu

Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014

Tebal Buku: 168 hlm

JAUH lebih mudah menulis dan membaca bahasan tentang kedudukan atau sejarah para Indo[1] dalam masyarakat Indonesia. Apalagi sosok ke-Indo-indo-an dalam iklan dan film Indonesia. Yang lebih sulit, namun lebih penting, adalah kebalikannya: memahami kelahiran dan kebangkitan awal Indonesia dalam sepak-terjang para Indo. Lebih sulit dan lebih penting, karena hal ini berarti menjungkir-balikkan dasar-dasar pemahaman yang terlanjur memasyarakat tentang “sejarah”, “nasion”, dan tentang “Indonesia”. Dalam upaya awal saya memahami yang tersebut belakangan itu, buku kumpulan cerpen Semua Untuk Hindia karangan Iksaka Banu hadir sebagai sebuah berlian berkilau. Penulisnya seakan-akan tampil sebagai mahluk ajaib yang kehadirannya dalam sejarah mutakhir Indonesia sangat tidak terduga.

Sejarah

Tidak ada masyarakat di dunia yang memiliki pengetahuan atau kesadaran sejarah sepenuhnya, dalam pengertian pemahaman secara lengkap, rinci dan secara faktual tepat atas peristiwa-peristiwa terpenting dalam beberapa generasi pendahulunya. Setiap peristiwa terlalu rumit dan kaya untuk direkam dan disusun dalam kata-kata, bahkan dengan bantuan gambar dan gambar-bergerak. Tidak bisa tidak sejarah dituturkan dan dimasyarakatkan dalam pola yang berbatas, berpihak, dan terfokus pada hal-hal tertentu, dengan mengorbankan sedikit atau banyak hal-hal lain yang dianggap kurang atau tidak penting oleh elit yang sedang berkuasa pada masa penulisan sejarah itu. Dengan demikian, sejarah tidak secara mutlak berbeda dari penuturan cerita dalam ragam yang lain, entah itu warta-berita, laporan penelitian, atau sastra fiksi.

Terlepas dari soal absah atau tidak, kelompok elit yang sedang berkuasa dalam masyarakat memiliki hak istimewa untuk membatasi atau menetapkan, paling sedikit dalam garis besar, apa saja yang disertakan dalam sejarah “resmi”; sejauh mana sejarah itu berpihak kemana; dan dimana fokus kisah sejarah itu dipusatkan. Pergantian pemerintahan, jika masih menganut ideologi yang sama, tidak dengan sendirinya diikuti oleh perubahan ideologi atau corak politik yang dominan, dan tidak dengan sendirinya diikuti oleh perubahan kiblat atau garis besar versi sejarah yang berbeda. Sebaliknya, sejarah tidak pernah tunggal dan beku-tertutup, walau setiap penguasa berusaha membakukan sebuah versi sejarah yang resmi. Walau dalam masyarakat tersebut beredar berbagai versi sejarah yang “setengah resmi” atau sama sekali “tidak resmi”, biasanya versi resmi tetap punya pengaruh yang kuat dalam menetapkan watak dan arah berbagai versi alternatif, termasuk yang sub-versi(f). Dengan kata lain, betapa pun radikal sebuah versi yang “subversif” ia tidak sepenuhnya otonom dari versi resmi yang dilawannya.

Masalahnya, dalam banyak masyarakat bekas-terjajah, termasuk Indonesia, penulisan sejarah dan pelajaran sejarah hampir selalu menjadi sebuah beban berat. Ia menjadi alat-perjuangan nasionalis melawan masa lampau (yang nyata, yang dikhayalkan, atau kombinasi keduanya), bahkan puluhan tahun sesudah masyarakat itu berhasil mengusir penjajah asing dan secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Dalam dan demi perjuangan nasional yang dianggap belum/tidak pernah selesai, dan demi kemuliaan nasionalisme yang masih dianggap tetap megap-megap terbelakang, hanya satu logika yang berlaku: kalah atau menang. Bukan pertanyaan etis atau fakta benar/salah. Bukan pula upaya untuk memahami pertanyaan logika mengapa. Maka, demi sebuah kemenangan yang dibayangkan, semua yang “nasional” ditampilkan semulia malaikat, dan semua yang “asing” dikutuk senista iblis dalam buku sejarah, juga pidato, arak-arakan pawai dan komik. Siapa saja yang termasuk warga “nasional” itu pun masih dibeda-bedakan status dan pangkatnya, baik secara diam-diam atau blak-blakan, misalnya warga nasion dengan jenis kelamin pria, dan dari kelompok tertentu berdasarkan etnisitasnya, agamanya, bahasanya, wilayah huninya, kelas sosialnya dianggap punya hak-hak istimewa.

Maka terjadi sebuah ironi yang mencolok. Di satu pihak, sejarah menjadi barang keramat. Di pihak lain, dan dalam masa yang sama, sejarah dihinakan. Begini kontradiksi itu berlangsung. Dengan menggebu-gebu semangat nasionalisme berambisi mengangkat status sejarah nasional mendekati keagungan sebuah agama yang disembah-sujud tanpa ruang bagi pemikiran dan pertanyaan kritis. Kebenaran sejarah nasional dipahami secara hitam-putih mutlak-mutlakan: benar/salah, baik/buruk, penjajah/terjajah, atau pahlawan/penjahat. Warna-warni kisah pengalaman individu atau kelompok masyarakat yang beragam, berubah-ubah, dan berlapis-lapis tidak mendapat tempat. Sebagai gantinya, disusun sebuah khayalan mirip sinetron: tokoh-tokoh pahlawan “kita” serba baik tidak ada cacatnya sama sekali, tokoh musuh selalu jahat dan tidak ada bijaknya sama sekali. Ironisnya, dalam masyarakat yang sama, di luar upacara resmi, dan dalam kehidupan sehari-hari, sejarah tidak berharga. Pelajaran sejarah tidak diminati guru-guru yang paling cerdas, apalagi murid-muridnya. Profesi sejarahwan bukan idaman bagi anak-anak dari keluarga yang berada dan terhormat. Profesi itu tidak mendapatkan penghargaan dan penghormatan setingkat profesi akademik di bidang-bidang lain, bukan saja jika dibandingkan arsitektur, kedokteran atau ekonomi, tetapi juga ilmu sosial atau politik.[2]

Dengan mempertimbangkan latar belakang seperti itu, buku Semua Untuk Hindia ibarat petir yang menggelegar ketika jumpai pertama kali. Ini bukan buku sejarah dan tidak dimaksudkan untuk memberikan pelajaran sejarah. Semua isi buku itu berupa cerita rekaan, yang disusun dengan latar belakang sejarah kolonial Hindia Belanda, sebelum disebut Indonesia. Cerita-cerita dalam buku itu bukan saja mengisi sebagian yang lowong dan ruang gelap dalam sejarah baku atau resmi dan populer (non-resmi) di Indonesia. Yang lebih penting, ia secara radikal menggelitik kesadaran baru tentang sejarah, tentang kolonialisme, juga tentang Hindia Belanda, yakni cikal bakal Indonesia.

Yang tidak kurang menarik adalah tanggapan masyarakat pada tahun pertama buku itu diterbitkan. Secara umum, semua pihak yang mempublikasikan komentar menyatakan penghargaan atas karya ini. Bahkan Kusala Sastra Khatulistiwa (Khatulistiwa Literary Award) menobatkan buku ini sebagai buku prosa terbaik tahun 2014. Tetapi sejauh pengamatan saya, tidak satu pun dari komentar dan pujian itu (termasuk dari panitia pemilih Kusala Sastra Khatulistiwa, atau dari Nirwan Dewanto sebagai penulis kata pengantar buku ini) menyebut keunggulan tertinggi buku ini, atau sindirannya yang paling radikal dan subversif dalam seperempat abad terakhir terhadap kesadaran sejarah masyarakat Indonesia. Berbagai penghargaan yang dipublikasikan secara cetak mau pun lewat media sosial masih terperangkap dalam bingkai propaganda nasionalistik yang anti-kolonial. Yakni propaganda yang selama ini dominan bahkan hegemonik dalam masyarakat. Di bawah ini saya akan coba memaparkan keunggulan dan subversi buku Semua Untuk Hindia, juga mengapa banyak yang gagal memahaminya.[3]

Belanda/Asing Versus Indonesia/Asli

Dalam beberapa dekade terakhir, pada perayaan hari proklamasi 17 Agustus di berbagai kota besar dan kecil, dapat kita jumpai berbagai hiasan, gapura atau arak-arakan pawai. Dalam berbagai bentuknya ada visualisasi sosok pejuang nasional (pria bertelanjang dada, berotot kuat, berikat kepala merah putih, membawa bambu runcing) sedang bersiap bertempur melawan penjajah. Sosok penjajahnya tidak selalu ditampilkan. Bila ditampilkan, si penjajah ini berperawakan orang Eropa, membawa senapan-api, berbaju seragam polisi atau tentara, dan berwajah bengis. Pertentangan hitam-putih seperti itu mewarnai sebagian besar tanggapan orang tentang buku Semua Untuk Hindia yang sesungguhnya justru menjungkir-balikkan wawasan sejarah yang sedemikian kekanak-kanakan.

Salah satu bentuk tanggapan paling lazim atas buku Semua Untuk Hindia mempersoalkan mengapa nyaris dalam semua cerita pendek di buku ini, tokoh utamanya yang juga narator-aku adalah “orang Belanda” dan bukan “Indonesia” atau lebih tepatnya “pribumi” Indonesia. Yang pertama disebut “mereka”, sedang yang kedua dan khususnya ketiga diterima sebagai “kita”. Pernyataan semacam itu dapat dipahami sebagai pengungkapan secara khas semangat etno-nasionalis yang dominan di masyarakat. Dalam blog “bukuyangkubaca” (19 Juni 2014), peresensi H Tanzil menulis:

Sayangnya hampir semua tokoh utama dalam cerpen-cerpen ini adalah seorang Belanda baik totok maupun Indo (peranakan Belanda). Hanya ada satu cerpen yang tokoh utamanya seorang pribumi, yaitu dalam cerpen “Stambul Dua Pedang”. Andai saja penulis memberikan porsi lebih banyak pada tokoh-tokoh pribumi tentunya akan diperoleh sebuh gambaran utuh dan berimbang mengenai Hindia dari sudut pandang pribumi maupun orang-orang Belanda.

Pandangan itu ditanggapi Joss Wibisono dengan pendapat-tandingan. Ia justru lebih menyukai berbagai cerita itu disampaikan dari kaca mata orang Belanda, dan “bukan orang-orang kita”. Joss Wibisono menuliskan resensinya dalam Tempo (6 Oktober 2014):

Hampir semua pelaku utama 13 cerita ini (sebagai penutur “aku”) adalah orang Belanda. Dengan begitu, Iksaka mengajak pembacanya menggunakan sudut pandang lain dalam menekuni sejarah Indonesia: sudut pandang Belanda. Itu masuk akal, bukankah Belanda juga terlibat dalam sejarah kita? . . . Cerita-cerita itu dituturkan bukan oleh orang Indonesia, melainkan oleh orang Belanda, si penjajah.

Dengan kata lain, kedua penulis resensi buku itu berbeda dalam menilai mana yang lebih menarik: suara orang Belanda atau Indonesia sebagai narator-aku. Tetapi, keduanya tunduk pada ideologi dominan dalam wawasan sejarah Indonesia dengan memandang Belanda sebagai “mereka” dan Indonesia sebagai “kita”. Seakan-akan keduanya dalam tata-masyarakat kolonial terpisah secara mutlak, hakiki, dan dikotomis, bahkan berlawanan.

Pertentangan Belanda/pribumi ditekankan dalam resensi Wisnu Widiyantoro (2014). Menurutnya, “Iksaka Banu, . . . , bertutur dalam 13 cerita pendek yang (hampir) semuanya menggunakan sudut pandang orang Belanda/setengah Belanda yang sedang berada di Hindia Timur. Sebuah tantangan tersendiri bagi seorang penulis pribumi.” Pandangan serupa diajukan dalam resensi yang ditulis S Prasetyo Utomo (2015): “Kumpulan cerpen ini membuka tabir empati dan pembelaan terhadap nasib kaum pribumi pada zaman kolonial. Hanya, kali ini yang menulis Iksaka Banu, seorang pribumi, dalam bentuk kumpulan cerpen.” Walau lebih peka daripada kebanyakan peresensi lain, Gita Putri Damayana masih belum cukup merdeka dari kerangka berpikir yang dominan:

Meski mayoritas protagonis dalam kisah-kisah ini berkebangsaan Eropa (baca: penjajah), namun mereka dikonstruksikan oleh penulisnya memiliki humanisme tinggi pada orang-orang di tanah jajahan tersebut. Posisi si “aku” yang seorang berpendidikan Barat tetap dalam kerangka seorang penjajah, tanpa terjebak menjadi sosok eksploitatif atau penyelamat. . . . Dalam ceritanya, Iksaka Banu menunjukkan bahwa dalam posisi terjajah, bukan berarti apa yang dilakukan orang “Indonesia” pasti benar (Damayana 2015).

Artinya, para tokoh dalam kisah ini dianggap sebagai sebuah keganjilan, kelainan atau penyimpangan dari kodratnya: ada orang “berkebangsaan Eropa (baca: penjajah)” tapi kok baik sekali, padahal penjajah.” Ucapan seperti ini dapat dipadankan, misalnya saja, dengan ucapan “Ahok itu Tionghoa, tetapi jujur.” Bandingkan kalimat terakhir ini dengan sebuah kalimat lain yang berbunyi “Ahok kan Tionghoa, pantesan dia licik.” Dalam perumpamaan itu, walau individu yang dibicarakan dinilai secara berbeda (jujur/licik), kedua kalimat tersebut sepakat dalam berpraduga buruk pada watak kelompok etnis si individu. Judul resensi Joss Wibisono di majalah Tempo berbunyi “Bukan Belanda Kolonial”. Semua cerita dalam buku ini berkisah di masa kolonial dan tentang hubungan sosial serta konflik yang berbingkai masyarakat kolonial. Maka judul “Bukan Belanda Kolonial” mengajukan sebuah pesan tentang kelainan atau penyimpangan: ada Belanda yang tidak “jahat”, yakni tidak “kolonial”. Pengecualian itu merupakan sebuah pengukuhan ideologi nasionalisme yang dominan dalam masyarakat, yaitu stereotipe bangsa kolonial sebagai penjahat.

Dengan melihat wawasan subversif Semua Untuk Hindia, saya tidak yakin penulis Iksaka Banu merasa dirinya seorang “pribumi”, atau suka disebut demikian. Yakni “pribumi” dalam pengertian yang diciptakan dengan sikap merendahkan oleh pemerintah Hindia Belanda, kemudian dikeramatkan pemerintah Orde Baru dalam bentuk etno-nasionalisme. Yakni nasionalisme dengan beban memuliakan sebuah sosok yang diciptakan sekaligus dilecehkan rejim kolonial Belanda, yakni “pribumi”.

Dalam beberapa tahun belakangan, etno-nasionalisme ini berkembang-biak dalam industri film Indonesia dalam bentuk karya-karya sinema yang berfokus pada biografi tokoh-tokoh dalam gerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia, termasuk Ahmad Dahlan (dalam Sang Pencerah 2010, Hanung Bramantyo), Albertus Soegijapranata (dalam Soegijo 2012, Garin Nugroho), Sukarno (dalam Soekarno 2013, Hanung Bramantyo), dan belakangan Haji Oemar Said Tjokroaminoto (dalam Guru Bangsa: Tjokroaminoto 2015, Garin Nugroho).[4] Film Teguh Karya berjudul November 1828 merupakan sebuah perkecualian penting, karena ia mengritik dan bukan mereproduksi ideologi etno-nasionalisme berkait dengan kaum Indo. Hal ini dibahas dengan cemerlang oleh Krishna Sen (2006).[5]

Persoalan mendasarnya, sejauh mana Belanda dan Indonesia dapat dibedakan dengan sebuah garis yang tegas baik dalam kehidupan sosial di Hindia Belanda, maupun dalam sebuah penulisan sejarah yang kritis? Benarkah Belanda hanya sekedar “terlibat dalam sejarah” Indonesia? Benarkah hampir semua tokoh utama dalam buku ini orang Belanda? Benarkah kolonial atau penjajah itu semata-mata kekuatan jahat yang merusak dan menyiksa? Dan apakah mereka secara eksklusif identik dengan Belanda? Sisa tulisan ini akan mencoba menyodorkan sebagian jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini.

Kolonial

Buku Semua Untuk Hindia berkisah cukup banyak tentang adanya orang Belanda “baik totok maupun Indo (peranakan Belanda)” (meminjam istilah Tanzil) atau “orang Belanda/setengah Belanda” (dalam kata-kata Widiyantoro) yang “baik” kepada pribumi (“Indonesia”). Tetapi tidak hanya itu. Dalam buku ini juga disebut-sebut, tidak semua orang pribumi itu baik, menderita dan korban penjajahan.[6] Dengan kata lain, tokoh baik atau buruk tidak ditentukan oleh warna-kulit seseorang, baik dalam kenyataan sejarah dimana pun di dunia mau pun dalam semua cerita pendek Semua Untuk Hindia. Yang tidak kalah penting dan tampaknya luput dari hampir semua resensi, Semua Untuk Hindia menunjukkan yang namanya kaum berkulit putih di Hindia Belanda tidak hanya orang Belanda, tetapi orang-orang Eropa dari berbagai negara.[7] Bukan saja kaum berkulit putih itu berbeda kewarganegaraan, bukan saja mereka bisa bersikap rasis terhadap kaum pribumi. Ternyata sesama orang Eropa itu juga bersikap rasis terhadap satu sama lain karena perbedaan latar-belakang kebangsaan, bahasa, dan budaya (paling gamblang dalam cerita “Pollux”). Sejauh pengamatan saya tidak ada seorang pun pembahas buku Semua Untuk Hindia yang menggaris-bawahi hal sepenting itu, kemungkinan besar karena hal itu tidak sesuai dengan kerangka ideologi nasionalisme yang terlanjur dominan di Indonesia.

Sebagian besar resensi mereproduksi salah-kaprah dalam masyarakat dengan mem-Belanda-kan semua yang berkulit putih di Hindia Belanda. Mengapa demikian? Soal ini layak dipertimbangkan lebih jauh. Yang juga layak, bahkan lebih penting untuk dikaji lebih jauh adalah sosok yang disebut “Indo”, mahluk yang tidak sepenuhnya “Eropa/berkulit-warna-putih/penjajah” tidak juga sepenuhnya “pribumi/berkulit-warna-gelap/terjajah”, bukan saja dari pertimbangan biologis dan garis keturunan, tetapi yang lebih penting dari segi sosial dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh Indo muncul dalam beberapa cerita-pendek dalam Semua Untuk Hindia. Dalam “Gudang Nomor 012B”, malahan seorang Indo menjadi tokoh utamanya, yakni Hans Peter Verblekken (inspektur polisi).

Yang menarik perhatian saya bukannya ada dan apa salah-kaprah tentang Indo di Indonesia yang mempengaruhi para penulis resensi buku Semua Untuk Hindia, tetapi bagaimana kesalah-kaprahan itu sendiri menjadi sangat penting bagi siapa pun yang berminat pada kajian politik, sejarah dan ideologi di Indonesia dan Hindia Belanda. Wisnu Widiyantoro menyebut kaum Indo ini sebagai “setengah Belanda”. Tanzil menyebutnya “peranakan Belanda”. Tidak salah memang, dan memang begitulah biasanya kaum Indo dinilai dalam kerangka ideologi nasionalisme yang resmi dan dominan di Indonesia. Persoalannya, kalau mereka itu hanya “setengah Belanda”, lalu setengahnya lagi apa jika bukan “Indonesia”? Mengapa Indo tidak disebut “setengah Indonesia”? Mengapa kaum Indo itu disangkal dalam kerangka ideologi nasionalisme yang resmi dan dominan baik di Indonesia maupun di Belanda, dan diabaikan atau ditutup-tutupi dalam sejarah resmi di kedua negera yang pernah saling bermusuhan?

Seperti penulis Semua Untuk Hindia dan mungkin juga sebagian besar penulis resensi atas buku itu, saya dilahirkan dan dibesarkan dalam masa pemerintahan militeristik Orde Baru (1966-1998), dengan propaganda ideologi etno-nasionalisme yang mutlak–mutlakan. Dengan susah-payah dan perlahan-lahan, setelah mendapat gelar kesarjanaan yang pertama, saya menyadari betapa menyesatkan sebagian besar pelajaran sejarah yang selama ini saya terima. Propaganda tentang masa lampau Indonesia itu ibarat udara yang kami hirup sehari-hari bukan hanya di gedung sekolah dan kampus lewat pelajaran sejarah, tetapi juga dalam berbagai bentuk yang menyebar ke segala penjuru di ruang publik: pidato, ceramah, poster, karnaval dan pawai 17 Agustusan, komik, novel, patung, monumen, museum, acara televisi, film dan sebagainya.

Ibarat terkubur hidup-hidup oleh tumpukan sampah propaganda etno-nasionalisme, saya berusaha bangun dan keluar dari timbunan itu. Perlahan-lahan saya belajar melek-sejarah, keluar dari tempurung ideologi Orde Baru dengan berguru di luar sekolah dari para aktivis politik Indonesia, juga dengan membaca berbagai analisa sarjana asing. Perlahan-lahan saya memahami bahwa Belanda bukan sekedar terlibat dalam sejarah Indonesia dalam bentuk penjajahan, tetapi penjajahan itulah yang menciptakan nyaris semua dasar terbentuknya negara yang kini disebut Republik Indonesia. Baik itu wilayah teritori negara, gagasan kebangsaan dan gerakan massa yang disusun dalam organisasi modern, bahasa perjuangan nasionalis, hingga pembentukan kader-kader pejuang nasionalis itu sendiri. Tidak mengherankan istilah “Republik” dan nama “Indonesia” adalah ciptaan orang Eropa yang dipungut kaum nasionalis Indonesia setelah bersekolah ala Eropah dan membaca buku-buku berbahasa Eropa. Indonesia tidak bisa menyebut namanya sendiri dengan istilah yang “asli pribumi”. Sejak awal kelahirannya, Indonesia bukan benda asli yang bebas, apalagi bertolak-belakang, dengan yang asing Eropah. Ibu kandung nasion ini adalah kolonialisme Hindia Belanda. Tapi kolonialisme Hindia Belanda itu tidak sama dengan bangsa Belanda.

Secara mendasar, abstrak dan garis besar, kolonialisme sebagai sebuah sistem pemerintahan atau sosial layak dikutuk, karena merupakan sebuah penindasan dan penghisapan antar golongan masyarakat. Namun dalam wujudnya yang konkret sehari-hari, kolonialisme menampilkan wajah yang jauh lebih beraneka, dan tidak hanya bersifat menindas dan menghisap. Seperti juga halnya perbudakan, kolonialisme dalam jangka-panjang hanya bisa berfungsi bila berhasil melibatkan semacam “kerjasama” atau “kekerasan mesra” antara berbagai pihak. Ada semacam transaksi memberi dan menerima yang seakan-akan (hanya seakan-akan) adil dan suka rela di antara pihak-pihak yang sesungguhnya tidak setara. Dalam ini, kolonialisme, perbudakan, atau bahkan demokrasi tidak berbeda secara mutlak. Bahkan dalam banyak masyarakat yang secara resmi sudah merdeka dari kolonialisme (asing), watak kolonialisme tidak dengan sendirinya lenyap, tetapi masih mewarnai kerja lembaga dan pejabat serta kehidupan sehari-hari warga swastanya.

Perlu diingat pula, istilah “kolonial” tidak punya bobot negatif seberat istilah “penjajahan”. Akar-katanya “koloni”, punya arti “wilayah huni” yang bersifat netral, dan unsur ini tidak hadir dalam istilah “penjajahan” yang penuh amuk-dendam. Karena Bahasa Indonesia hanya punya istilah “penjajahan” untuk mengacu pada “kolonialisme”, sulit bagi penutur bahasa Indonesia untuk melihat kompleksitas kolonialisme, atau berbicara tentang penjajahan tanpa cenderung marah-marah. Yang kelihatan dari istilah itu hanya satu warna, yakni kejahatan.

Seharusnya sudah jelas bahkan bagi para siswa sekolah dasar: betapa sedikitnya jumlah orang berkulit-putih yang mau dan mampu berlayar mengarungi samudra, menempuh jarak separoh bola bumi selama berbulan-bulan, dan kemudian tinggal di Hindia Belanda selama masa penjajahan. Bahkan seandainya ada beberapa kali lipat lebih banyak orang Belanda yang berbondong-bondong meninggalkan tanah airnya, dan tiba dengan selamat di kepulauan Hindia Belanda ini, jumlahnya tidak akan pernah cukup untuk mengatur pemerintahan di wilayah jajahan seluas ini. Ternyata sebagian besar roda pemerintahan penjajahan Hindia Belanda dapat berjalan dengan lancar dan berpuluh tahun, berkat jasa penduduk lokal berkulit cokelat pada pemerintahan kolonial yang memeras penduduk di kawasan kepulauan ini. Hal ini semestinya sudah jelas bagi saya dan kawan-kawan seusia saya sejak di sekolah dasar. Tetapi karena tidak banyak dikemukakan dalam buku dan kelas pelajaran sejarah, atau pidato atau novel atau film, hal itu seakan-akan terabaikan dalam berbagai diskusi tentang Hindia Belanda.

Pada saat sebagian terpelajar di Hindia Belanda mengikrarkan Soempah Pemoeda (1928), orang “Indonesia” yang bekerja dan digaji sebagai pegawai negeri pemerintahan Hindia Belanda jumlahnya 90% (Anderson 1991: 115-6). Sebagian dari mereka itu adalah aparat penegak hukum. Maka tidak aneh, seperti yang digambarkan dengan sangat memikat dalam novel Rumah Kaca (Toer 1988), para intel yang menguntit dan menyidik gerak-gerik para pejuang nasionalis Indonesia adalah anak-anak bangsa sendiri yang berkulit-cokelat. Juga mereka yang berstatus sebagai polisi menangkap para aktivis anti-kolonial; mereka yang berstatus jaksa dan menggugat para nasionalis; juga para hakim yang memukulkan palu vonis hukuman terhadap pejuang nasionalis; atau para sipir penjara yang mengurung para nasionalis itu. Semua yang terjadi dalam sejarah itu tidak pernah ditampilkan dalam buku sejarah, pawai, pidato, poster, monumen atau hiasan pada perayaan 17 Agustusan!

Kolonialisme di atas wilayah seluas Hindia Belanda yang kemudian disebut Indonesia dan berlangsung dalam masa yang panjang, bukan dan tidak mungkin semata-mata hasil kerja-keras sepihak orang Belanda. Seperti halnya Indonesia tidak mungkin selama perempat abad menjajah Timor Timur seandainya tidak pernah ada “kerjasama” apa pun dari penduduk setempat yang terjajah. Semua “kerjasama” kolonial memang cacat sejak awal. Sehingga ketika terjadi krisis, meledaklah tuntutan untuk mengakhirinya. Tuntutan ini datang dari sebagian warga yang sejak awal menolak “kerjasama” itu, dan didukung oleh mereka yang baru belakangan merasa dirugikan oleh kerjasama berbingkai “kolonial”, dan berbalik haluan politik.

Baru belakangan ketika bermahasiswa, masih di zaman Orde Baru, saya bisa memahami cerita dari almarhum YB Mangunwijaya mengapa sebagian dari penduduk pribumi elit, dan pegawai Hindia Belanda, menyesalkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan Sukarno-Hatta. Mereka sudah terlanjur menikmati status yang lumayan nyaman dalam masyarakat kolonial. Kini mereka jadi waswas dan mengkhawatirkan nasib karirnya, serta kesejahteraan keluarga dan anak-cucunya di tengah hiruk-pikuk revolusi kemerdekaan dan ketidakpastian masa depan sebuah bangsa yang luar biasa luasnya dan majemuknya. Apalagi pada saat itu kehidupan masyarakat sedang porak-poranda karena serangkaian kekerasan perang dan jatuhnya dua pemerintah penjajahan dalam waktu yang berdekatan (Belanda 1942, kemudian Jepang 1945).

Indo Dan Peranakan

Tadi saya sudah mengutip Wisnu Widiyantoro yang menulis “Iksaka Banu, . . . , bertutur dalam 13 cerita pendek yang (hampir) semuanya menggunakan sudut pandang orang Belanda/setengah Belanda yang sedang berada di Hindia Timur” (Widiyantoro 2014). Istilah “sedang” dalam bagian belakang dari kutipan itu menunjuk pada sebuah kurun waktu yang pendek atau sementara. Ada asumsi yang kuat dalam ideologi etno-nasionalisme, bahwa orang-orang “Belanda”, apalagi kaum Indo yang “setengah Belanda” hanya akan sementara waktu saja “berada di Hindia Timur”. Mereka dianggap bukan bagian dari Hindia Belanda atau Indonesia. Mereka tidak diharapkan akan menetap seumur hidup di negeri yang kemudian disebut Indonesia. Mengapa? Ujung-ujungnya, alasan paling mendasar dari asumsi itu: mereka itu setengah atau seutuhnya dianggap sebagai “penjajah”. Padahal dalam kenyataan sejarah, yang terjadi justru sebaliknya.

Sebagian cukup besar orang Indo menganggap Hindia Belanda (Indonesia) adalah tanah airnya. Sebagian dari mereka lahir disini, hidup seperti rakyat pribumi di kampung-kampung, tidak pernah menginjakkan kaki di Belanda.[8] Bahkan sebagian orang Belanda yang lahir dan besar di Belanda (seperti halnya sebagian orang Jepang), jatuh hati pada masyarakat jajahan ketika dikirim oleh pemerintah penjajah mereka untuk bertugas di Hindia Belanda/Indonesia. Mereka memilih untuk menghabiskan sisa hidup mereka di negeri tropis ini ketika pemerintahan kolonial oleh kaum leluhur mereka tumbang dan Indonesia merdeka. Namun, pada tahun 1945-1946 terjadi gelombang pengungsian besar-besaran orang Eropa juga Indo dari Hindia Belanda. Mereka meninggalkan Indonesia bukan karena mereka jalan-jalan atau ingin pulang ke tanah leluhurnya, Namun karena mereka sedang melarikan diri dari pembantaian besar-besaran orang berkulit putih oleh laskar “pejuang” pribumi (lihat Hewett 2014). Peristiwa banjir darah ini tidak tercatat dalam buku sejarah resmi Indonesia, bahkan tidak pernah didengar sebagian besar orang Indonesia.

Semua Untuk Hindia memang bukan sebuah buku atau ulasan sejarah. Ia adalah sebuah fiksi. Tetapi sebagai fiksi yang bagus dan mengambil ilham dari sejarah, buku Semua Untuk Hindia memberikan sesuatu yang indah dan berguna bagi peminat sejarah. Dalam buku ini, Iksaka Banu menampilkan tokoh Indo bernama Maria Geertruida Welwillend (dalam “Selamat Tinggal Hindia”) yang “lebih Indonesia” daripada kebanyakan orang Indonesia, dengan langsung terlibat dalam gerakan bersenjata bawah-tanah, dan mempertaruhkan nyawa untuk membela Indonesia yang baru merdeka dari serangan-balik kekuatan penjajah asing, yakni leluhurnya sendiri.

Karena hal-hal yang saya sebutkan di atas, kedudukan para Indo-Eropa (juga Peranakan Tionghoa) dalam sejarah Indonesia sangat memikat perhatian penelitian saya. Ada banyak sebabnya, dan tidak semuanya perlu dibahas disini karena tidak langsung menyangkut Semua Untuk Hindia. Sekilas saja, dapat saya sebutkan bahwa para Indo menjadi perintis gelombang pertama dalam pergerakan anti-kolonial melawan Hindia Belanda. Mereka tidak langsung bercita-cita nasionalis ingin mendirikan nasion Indonesia. Namun langkah mereka kemudian membuka cakrawala baru, dan diikuti penduduk Hindia Belanda dari berbagai latar belakang etnik lain, termasuk Tionghoa dan disusul etnik-etnik lain, termasuk Jawa yang mengarah pada perjuangan nasionalis. Sayangnya, peran dan jasa para perintis itu dihapuskan dalam nyaris semua kisah sejarah nasional Indonesia. Ironisnya juga, alasan penghapusan itu berinduk pada logika kolonial, yakni rasisme (para Indo ini tidak murni “Indonesia”), dan logika itu dipakai secara menggebu-gebu dalam wacana nasionalistik yang mengutuk kolonialisme!

Para Indo ini, dan kemudian sebagian dari kaum terdidik Peranakan Cina, bukan saja menjadi penabur benih anti-kolonialisme dan sumber ilham bagi gerakan nasionalisme Indonesia. Yang tidak kalah penting, mereka juga pelopor paling awal di garis terdepan dalam berbagai bidang kebudayaan, termasuk bahasa, sastra, pers, sandiwara, musik, film dan fotografi yang menjadi cikal-bakal dari kebudayaan nasional Indonesia.[9] Dalam semua bidang ini pun sebagian besar peran dan jasa mereka dihapus atau ditempatkan di pinggiran dalam sejarah kebudayaan nasional. Juga dengan alasan rasisme yang kolonial. Kalau pun ada beberapa gelintir tulisan yang menyebut, mereka biasanya disebutkan selintas, dan jasanya diakui tetapi tetap dengan status sebagai “kaum lain”, orang “luar”, “non-Indonesia” atau “kurang Indonesia”. Rasisme yang berpadu dengan nasionalisme seperti itu mewarnai sebagian besar komentar tentang Semua Untuk Hindia, padahal buku ini bersemangat menolak keras rasisme berkarat itu.

Dalam beberapa tahun belakangan, kita saksikan maraknya usaha dari berbagai kalangan untuk menggali kembali sejarah kaum peranakan Tionghoa yang sempat dibungkam pada masa Orde Baru. Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru, berbagai seminar telah diselenggarakan dan penerbitan buku diupayakan untuk menemukan kembali dan menyisipkan peran beberapa tokoh dari masa lampau ke dalam sejarah Indonesia. Upaya semacam itu menambahkan informasi baru (nama-nama dan tanggal-tanggal) ke dalam sejarah nasional yang ada, tanpa menggugat kerangka sejarah itu sendiri dan dasar-dasarnya. Mereka membantu menyempurnakan kerangka berpikir kolonial, dan etno-nasionalisme ala Orde Baru. Yang kita butuhkan saat ini adalah gugatan mendasar terhadap kerangka kesejarahan semacam itu.

Seperti telah saya sebutkan dalam bagian pembuka tulisan ini, saya tidak berminat mempelajari “Indo dalam Indonesia”: memasukkan nama-nama besar sebuah komunitas etnis yang selama ini terhilang ke dalam kantong besar bernama sejarah Indonesia. Penelitian yang sedang saya kerjakan justru sebaliknya, mencoba memahami “Indonesia dalam Indo”. Yakni memahami sosok Indonesia paling awal dalam sepak terjang sebuah kelompok sosial, baik Indo mau pun Peranakan Cina yang sudah lebih dari setengah abad dianggap “bukan/kurang” Indonesia. Padahal mereka lebih dulu meng-Indonesia dari kebanyakan yang lain.

Berbagai temuan yang baru sebagian kecil sempat saya kumpulkan tentang kaum Indo dan Peranakan, telah menyadarkan saya bahwa mereka itu bukan sekedar “terlibat dalam sejarah Indonesia”. Berbagai bahan itu telah membuka wawasan yang sangat berbeda tentang apa itu Indonesia, bagaimana kompleks dan sekaligus memukau proses terbentuknya Indonesia di peralihan akhir abad 19 ke awal abad 20, dan bagaimana sejak pertengahan abad 20 sejarah masa lampau itu telah dihapuskan sebagian, ditambah-tambah, atau diubah besar-besaran sehingga menjadi sebuah kisah hitam-putih ala sinetron dengan tokoh dan tema utama yang mempertentangkan benar/salah, baik/buruk, penjajah/terjajah, nasional/asing atau pahlawan/penjahat.

Untuk mempertimbangkan wawasan yang baru ini, terlebih dahulu perlu disadari betapa menyesatkan pemikiran kesejarahan yang dipromosikan dalam masyarakat Indonesia dan dalam berbagai bentuk. Yakni sebuah khayalan tentang masyarakat Hindia Belanda sebagai sebuah masyarakat yang seakan-akan serba rapi dan terpisah tajam menjadi tiga lapisan: Eropa (khususnya Belanda) – Asia Timur (khususnya Tionghoa) – Pribumi. Seakan-akan yang disebut “Belanda” atau “Eropah” secara eksklusif memiliki hak-hak istimewa di jenjang paling atas, semata-mata karena mereka berkulit putih. Sedang semua yang disebut “pribumi” berkulit coklat, semuanya menderita, dan hanya menjadi korban pemerasan kaum “Belanda” di tingkat terendah. Dan pemerasan itu berlangsung dengan bantuan orang-orang “Tionghoa” yang menempati posisi perantara di antara kedua kelompok yang lain.

Gambaran karikatural tripartit seperti ini memang hadir secara kuat dalam angan-angan banyak birokrat kolonial Belanda, juga dalam sebagian wacana penyusunan naskah peraturan hukum di masa kolonial. Tetapi hal itu tidak pernah menjadi kenyataan yang meluas atau stabil. Khayalan hitam-putih yang sangat naif itu juga dicetak ulang besar-besaran dan disebar luaskan dalam masyarakat Indonesia selama lebih dari setengah abad belakangan, seakan-akan pernah menjadi sebuah kenyataan sejarah yang berlangsung mulus selama masa kolonial Belanda.

Dalam kenyataan sosial mau pun dalam peraturan hukum, masyarakat kolonial Hindia Belanda (seperti halnya sebagian besar masyarakat mana pun di dunia) jauh lebih rumit, kacau, penuh dengan tumpang-tindih dan kontradiksi. Peraturan hukum yang ingin memisah-misah penduduk, berkali-kali digugat dan direvisi. Penelitian Charles Coppel (1999) secara telak membantah pandangan umum tentang masyarakat kolonial Belanda sebagai masyarakat berlapis tiga, dan semata-mata berdasarkan etnisitas atau warna kulit. Ia juga membahas cukup rinci, bagaimana peraturan tentang hal itu baru muncul di tahun-tahun terakhir masa kolonial Belanda, dan berkali-kali dirombak karena diperdebatkan berkepanjangan. Hasil penelitian Bart Luttikhuis (misalnya Luttikhuis 2013) menunjukkan betapa majemuk kedudukan orang-orang yang berkulit putih dalam masyarakat Hindia Belanda, dan betapa rumit tumpang-tindih hubungan sosial mereka, baik dengan sesama warga berkulit putih mau pun mereka yang berkulit warna gelap. Tidak semua orang berkulit putih mendapat status hukum sebagai orang Eropa. Sebaliknya tidak sedikit orang berkulit gelap yang diberi hak dan status hukum sederajat orang Eropa. Sebagian dari carut-marut kehidupan sosial, politik dan seksual dalam masyarakat Hindia Belanda digambarkan dengan bagus dalam buku Semua Untuk Hindia. Tapi hal-hal yang sangat penting dari buku tersebut terlewatkan dari pengamatan sebagian besar peminat dan pemuji buku Semua Untuk Hindia.

Ikasaka Banu bukan penulis Indonesia yang pertama kali membongkar seluk-beluk masyarakat kolonial dan menyusunnya dalam sebuah kisah fiksi. Pramoedya A Toer, YB Mangunwijaya dan Remy Sylado adalah para pendahulunya yang punya minat tidak kecil pada kurun sejarah yang sama, walau pendekatan dan wawasan mereka berbeda-beda. Sebagian besar penulis dari generasi terdahulu mengalami sendiri hidup di masa kolonial, atau masa awal kemerdekaan yang masih memikul beban berat yakni bayang-bayang kolonialisme. Semua ini membedakan sosok Ikasaka Banu dari para penulis fiksi generasi terdahulu. Ketika pertama kali ia bersekolah dan belajar sejarah, ideologi nasionalisme mutlak-mutlakan ala Orde Baru sudah meraja-lela dimana-mana. Itu sebabnya, di awal tulisan ini saya menyebut kehadiran Iksaka Banu ibarat mahluk ajaib, karena tak terduga dalam sejarah mutakhir Indonesia.

Menulis Semua Untuk Hindia jelas merupakan sebuah hasil kerja keras bertahun-tahun di sebuah lingkungan yang sama sekali tidak menyediakan bahan dengan mudah dan tidak mendukung usaha seperti itu. Sebagai seorang penulis cerpen yang realis, kisahnya kaya akan detil-detil empirik yang menarik dan sedikit eksotik. Untuk itu penulisnya harus membaca banyak dari sumber-sumber yang langka yang harus diburunya sendiri, dan dalam bahasa yang tidak diajarkan dalam kurikulum sekolah. Sebagian dari sumber bacaan itu dicantumkan sebagai catatan-kaki dalam buku Semua Untuk Hindia. Menurut pengakuannya dalam wawancara dengan saya di akhir 2014, Iksaka belum pernah sekali pun mengunjungi negeri Belanda, dan belum pernah belajar bahasa Belanda secara formal. Untuk menggulati istilah dan acuan Belanda, ia banyak bertanya pada kenalan yang dianggap lebih tahu (salah satunya orang Belanda, mantan rekan sekantor di Jakarta), dan menggunakan kamus. Dengan latar belakang seperti itu Iksaka memeragakan pengetahuannya yang – untuk ukuran generasi mana pun, termasuk rekan seusia nya, atau generasi terdahulu atau sesudahnya – luar biasa tentang pernik-pernik kehidupan di Hindia Belanda, dari soal bahasa, makanan, adat-istiadat, bahasa sehari-hari dan pakaian mereka. Juga seluk-beluk kehidupan kota-kota dan perang bersenjata di Hindia Belanda. Boleh jadi hasilnya tidak sempurna. Mungkin ada yang kurang tepat atau lengkap, bila dinilai oleh mereka yang punya pengetahuan lebih baik tentang sejarah Hindia Belanda. Tetapi saya bukan seorang sejarahwan. Bagi saya kekurangan seperti itu tidak terlalu bermasalah, dan mudah dimaafkan, karena pada dasarnya buku Semua Untuk Hindia bukan karya sejarah, melainkan sebuah kisah fiksi. Buku sejarah yang baik pun bukan sekedar berisi himpunan data dan fakta.

Bagi Iksaka pernik-pernik data sejarah yang eksotik bukan yang utama. Ia tidak terpukau oleh data-data yang telah dikumpulkannya dan tenggelam disitu. Data itu tidak menjadi beban dalam penuturan cerita. Data-data kesejarahan itu disampaikan secara berhemat sesuai kebutuhan jalannya cerita. Benar yang dikatakan oleh Gita Putri Damayana: Iksaka “tidak berusaha menjejali pembaca dengan pengetahuan baru. Penulis lolos dari jebakan banyak fiksi yang berpretensi sastrawi; menganggap membeberkan banyak informasi mengenai topik tertentu akan meningkatkan kualitas tulisan” (Damayana 2015).[10]

Bukan rincian fakta sejarah Hindia Belanda yang menjadikan Semua Untuk Hindia sangat istimewa. Buku ini sangat penting dan menarik, karena ia (bersama sejumlah resensi tentangnya yang bermasalah) membantu kita dalam perkara yang lebih luas dan penting, yakni memahami cacat dalam wawasan kita, khususnya perihal kolonialisme di Hindia Belanda, cikal bakal sebuah negeri yang disebut Republik Indonesia.

Pustaka Acuan

Anderson, Benedict (1991) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, revised edition, London and New York: Verso.

Aryani, Retno (2014) “Resensi Buku: Semua Untuk Hindia”, 12 Mei, http://life.tam.co.id/news/read/2014/05/12/13109/812311/resensi-buku-semua-untuk-hindia-

Banu, Iksaka (2014) Semua Untuk Hindia, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Bendon, Olive (2014) “[Resensi] Semua untuk Hindia”, 7 Juni, http://obendon.com/2014/06/07/resensi-semua-untuk-hindia/

Coppel, Charles (1999) “The Indonesian Chinese as ‘Foreign Orientals’ in the Netherlands Indies”, dalam T. Lindsey (ed.), Indonesia; Law and Society, Leichhardt, NSW: The Federation Press, hal. 33-41.

Damayana, Gita Putri (2015) “Review Buku: Semua Untuk Hindia (Iksaka Banu)”, 4 Februari, https://gitaputridamayana.wordpress.com/2015/02/04/

Heryanto, Ariel (2014) Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen Culture, Singapore and Kyoto: NUS Press and Kyoto CSEAS Series on Asian Studies.

Hewett, Rosalind (2014) “My eyes may be blue, but I am Indonesian”, Inside Indonesia 118: Oct-Dec, http://www.insideindonesia.org/my-eyes-may-be-blue-but-i-am-indonesian

Luttikhuis, Bart (2013) “Beyond race: constructions of ‘Europeanness’ in late colonial legal practice in the Dutch East Indies”, European Review of History: Revue européenne d’histoire, 20:4, 539-558.

Sen, Krishna (2006) “‘Chinese’ Indonesians in national cinema”, Inter-Asia Cultural Studies, 7 (1): 171-84.

Tanzil, H (2014) “Buku Yang Kubaca”, 19 Juni, http://bukuygkubaca.blogspot.com/2014/06/semua-untuk-hindia-by-iksaka-banu.html

Toer, Pramoedya A. (1988) Rumah Kaca, Jakarta: Hasta Mitra.

Utomo, S Prasetyo (2015) “Fantasi dalam Narasi Historis”, 15 Maret, http://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/15/03/15/nl92vx-fantasi-dalam-narasi-historis

Wibisono, Joss (2014) “Bukan Belanda Kolonial”, TEMPO Online, 6 Oktober, http://majalah.tempo.co/konten/2014/10/06/BK/146443/Bukan-Belanda-Kolonial/32/43

Widiyantoro, Wisnu (2014) “Semua Untuk Hindia”, 17 Desember, https://kehendakbaru.wordpress.com/2014/12/17/semua-untuk-hindia/

——

[1] Orang Indo mengacu pada keturunan campuran antara orang dari etnis tertentu di Eropa dengan yang non-Eropa di Hindia Belanda

[2] Dalam sebuah resensi tentang Semua Untuk Hindia, Olive Bendon menulis pengantar dengan kalimat seperti ini “Kita sering mengerutkan kuping ketika mendengar kata sejarah. Terlebih saat buku sejarah disebut, kening pun turut berkerut diiringi gerakan bibir membentuk senyum sinis. Entah sudah berapa ribu kali pertanyaan, ‘koq suka sih baca buku begitu?’ acapkali sebuah buku yang bersinggungan dengan catatan sejarah terlihat dikepit di tangan.” (Bendon 2014)[3] Karena saya yakin tidak semua resensi buku itu dan komentar yang pernah dipublikasikan telah saya dapatkan, saya tanyakan soal ini dengan penulisnya langsung pada akhir tahun 2014. Ia membenarkan pengamatan saya bahwa semua pemberi komentarnya – walau bersikap manis dan memuji bukunya – tidak menangkap apa yang akan saya uraikan berikut ini. Bahkan ia berkali-kali menyatakan keterkejutannya karena saya menanyakan hal itu.

[4] Film ini dibuka dengan serangkaian adegan karikatural yang mengutuhkan stereotipe sejarah: penguasa Belanda yang jahat, sedang menyiksa seorang pribumi. Ketika menyaksikan film ini, dan banyak film sejarah di masa yang konon sudah pasca-Orde Baru, saya jadi ingat film Pengkhianatan G-30-S/PKI (1984, Arifin C. Noer). Semuanya tidak berkisah tentang suka-duka menjadi manusia. Yang ditampilkan adalah sosok ajaib yang dipahlawankan (sempurna tanpa cacat) menghadapi lawan-lawannya (tokoh serba jahat). Bedanya dalam film yang satu tokoh-tokoh jahat itu disebut PKI, di film yang lain disebut “penjajah Belanda”.

[5] Lebih jauh tentang soal yang sama dapat diikuti dalam Bab 6 buku saya Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen Culture (Heryanto 2014). Sebenarnya ada satu lagi film Indonesia yang memberikan wawasan serupa, tetapi dengan mengangkat seluk-beluk peranakan Jepang, judulnya Rumah Maida (2009, Teddy Soeriaatmadja).

Dalam film Tjokroaminoto, tampil tokoh Stella, seorang gadis Indo yang bertanya pada Tjokroaminoto “siapa yang termasuk pribumi?” dan apakah ia, sebagai Indo, bisa termasuk disitu? Walau selintas terdengar menggugat status-quo, pertanyaan itu mereproduksi kerangka besar politik rasisme yang ada, dan tidak memberi tempat yang sah kepada para Indo, tanpa harus menumpang identitas Belanda atau pribumi. Pertanyaan yang juga bernada permintaan belas kasihan itu datang dalam bentuk ratapan seorang gadis muda dengan derai airmata. Seakan-akan jawabnya harus atau perlu datang dari seorang tokoh pria pribumi yang gagah dan dipahlawankan. Nyatanya, Tjokroaminoto sama sekali tidak punya jawaban pada pertanyaan/permohonan Stella. Dengan setengah-hati, ia hanya bisa berjanji kelak akan membantu mengatasi kesulitannya. Pertanyaan Stella tidak pernah terjawab bukan hanya hingga di akhir film, tetapi juga dalam masyarakat yang sudah merdeka 70 tahun ini.

[6] Berikut ini kata salah seorang tokoh non-Eropa dalam Selamat Tinggal Hindia tentang tabiat para gerilyawan nasionalis, “Begitulah sebagian dari mereka. Mengaku pejuang, tapi masuk-keluar rumah penduduk, minta makanan atau uang. Sering juga mengganggu perempuan,” sahut Dullah.”

[7] Penulis Gita Putri Damayana sedikit dari penulis resensi yang memahami kenyataan itu, tetapi tidak menguraikan apa pentingnya kenyataan itu.

[8] Dalam hal ini nasib mereka mengingatkan kita pada kaum Peranakan Cina yang secara turun-temurun dan dalam beberapa generasi lahir-besar-mati di Indonesia, tanpa pernah mengunjungi negeri Tiongkok atau bisa berbahasa Mandarin. Namun mereka tetap di-Cina-Cina-kan.

[9] Soal ini juga saya bahas dalam Bab 6 di buku Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen Culture (Heryanto 2014).

[10] Berkait dengan hal itu, saya tidak sependapat dengan lebih dari satu peresensi Semua Untuk Hindia yang menganggap cerita pendek merupakan karya sastra setingkat di bawah novel. Asumsinya kisah-kisah seperti yang ditulis Iksaka Banu akan lebih sulit dan sekaligus lebih berbobot jika disusun lebih “besar” dan “panjang” dalam bentuk novel. Membandingkan dua ragam sastra secara berjenjang, dan menilai yang satu lebih hebat daripada yang lain, ibarat menganggap hidangan sushi sebagai hidangan nasi dalam jumah kecil dan berstatus makan lebih ringan ketimbang sepiring penuh nasi goreng.