PEMBACA pasti pernah mendengar pertanyaan teka-teki populer ini: ‘mana dulu, ayam atau telur?’ Sepintas pertanyaan ini tak punya jawaban. Apalagi konteksnya obrolan buang-buang waktu di selasar kampus sambil nunggu dosen yang telat. Kalo kita jawab ayam, pasti penanya berkilah: bukankah ayam berasal dari telur? Begitu pula kalau kita jawab telur, bukankah telur berasal dari ayam? Apapun jawaban beserta argumen kita buat penanya, pasti ujung-ujungnya ialah meningkatnya keakraban semata. Memang untuk latihan debat kusir atau koan dalam meditasi Zen, pertanyaan ini sungguh bagus. Tapi, saya pikir teka-teki ini bagus juga dijadikan isi paragraf pembuka tulisan di kolom Logika. Ketika itu terjadi, pertanyaan muncul: apa hubungannya teka-teki telur-dan-ayam dengan Marxisme?

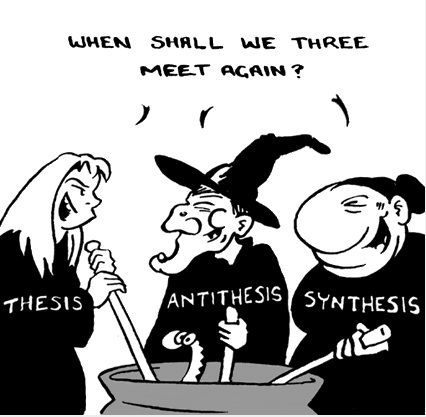

Atas teka-teki ini, seorang kawan menjawab: relasi telur-dan-ayam itu dialektis, bro!. Kita tidak bisa menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang kemudian. Pertanyaanmu itu ngga intelek! Coba kita pikir baik-baik ya. Keduanya kan mengada, seperti diajarkan Martin soal dialektika, ko-relatif atau yang satu mengandaikan keberadaannya pada yang satunya lagi dalam relasi tak terpisahkan. Siapa saja yang coba-coba mendahulukan yang satu atas yang lain niscaya gagal sebab memang tak ada yang dahulu dan yang kemudian. Kita niscaya jatuh pada determinisme dan reduksionisme apabila memaksakan kedahuluan ontologis salah satunya. Tidak! Sebagai Marxis terpelajar kita mesti jauhi totem ilmu borjuis itu!

Cendikia sekali. Jawabannya terdengar seperti jawaban seorang Marxis tulen. Bagaimana tidak, kawan kita ini mendasarkan jawabannya pada asas-asas dialektika paling pokok yang disebut doktrin relasi internal. Segala hal konstitutif terhadap segala hal lainnya. Karena dipuji, kawan ini terus menambahkan argumennya dari korpus Marxisme: Engels kan mengajarkan bahwa dialektika bekerja di pikiran, alam, maupun masyarakat. Dialektika ayam-dan-telur adalah bukti bahwa alam itu realitas dialektis. Bukankah Marx juga mengajarkan pada kita bahwa bukan unit individual tapi relasi yang mengisi relung terdasar realitas? Kapital itu relasi sosial lho, bukan entitas. Begitu pula basis-suprastruktur. Kalau kita tidak percaya dialektika, kata kawan ini, kita bukan Marxis!

Kawan lain berbisik pada saya. Dia memberi jawaban lain ihwal teka-teki ayam dan telur. Menurutnya, dari fakta evolusi, telur terlebih dahulu ada daripada ayam. Buktinya? Gallus (nama genus semua jenis ayam-ayaman, termasuk ayam kampung yang suka dibikin pecel, Gallus gallus domesticus) itu anggota keluarga Phasioanidae dari Ordo Galliforma, salah satu anggota kelas Aves di kerajaan Binatang. Leluhur jauhnya ialah Archaeopteryx, satu jenis saurus yang hidup sekitar 150 juta tahun lalu. Saurus bereproduksi melalui telur yang dierami di luar induk. Artinya, jauh sebelum ayam muncul di pohon evolusi hayati, telur sudah ada terlebih dahulu. Dengan gaya tuturnya Martin: untuk adanya ayam sama sekali, telur mesti ada terlebih dahulu di alam. Jadi, telur lebih dulu daripada ayam.

Jawaban kawan yang satu ini juga terdengar seperti jawaban seorang Marxis. Bagaimana tidak, dia mendasarkan jawabannya pada asas syarat-syarat material keberadaan suatu relasi. Baginya, di luar relasi internal ayam-dan-telur ‘saat ini’, ada relasi eksternal yang memungkinkan sama sekali keberadaan relasi internal, yakni fakta evolusi bahwa telur yang dierami di luar induk ada lebih dahulu ketimbang evolusi ayam dari filogeni spesies-spesies petelur sebelumnya. Dengan menekankan pada materialitas keberadaan hal-ihwal relasi, pandangan kawan ini juga menjadi historis. Ada asal-usul dari serba hal-ihwal yang relasional, entah itu ayam-dan-telur, majikan-dan-hamba, ataupun kapitalis-dan-proletar. Apabila Marxisme itu pandangan dunia materialis, bukankah pandangan kawan ini boleh juga mendaku dirinya Marxis?

Menurut kawan materialis ini, jawaban ‘dialektis’ di atas terdengar naif. Meski kedengarannya seperti argumen seorang Marxis tulen, tapi itu keliru pada hal paling mendasar. Kekeliruannya terletak pada pengutamaan dialektika di atas materialisme. Apa pasal? Di jawaban itu tersirat bahwa relasi ialah segalanya dibanding materialitas keberadaan yang ditautkan relasi itu. Boleh dibilang jawaban itu lebih Hegelian ketimbang Marxian. Kawan ini pikir, inilah salah satu penyakit Marxis kontemporer di Indonesia; penyakit borjusi kecil-kecilan yang mengkhotbahkan dialektika secara membabi-butanya dan mengaku Marxis karenanya. Kawan ini berteguh bahwa sebelum dialektis, Marxisme itu materialis. Dialektis itu cuma predikat atau sifat saja dari materialismenya. Jangan hanya karena ‘materialisme dialektis’ itu satu kata, lantas menyetarakan derajat antara yang materialis dan yang dialektis ke dalam relasi internal simetris. Kalau begini jadinya, Marxisme bisa jatuh ke jurang idealisme yang tak terampuni dan akan tak terbedakan pula dari musuh-musuh Marxisme. Mengabaikan hakikat materialistik dari Marxisme demi dialektika yang sepintas terdengar lebih cendikia, bisa saja menghapus pondasi Marxisme sama sekali.

Lebih lanjut dibilangnya bahwa dialektika itu bisa berbahaya tanpa materialisme. Misalnya dalam soal tautan antara ada dan pikiran, antara realitas dan kehendak. Seperti dalam relasi ayam-dan-telur, di dalam tautan antara ada dan pikiran, realitas dan kehendak, tentu saja terdapat relasi internal antara keduanya. Bahwa antara realitas dan kehendak atau antara ada dan pikiran terdapat pertautan tak perlu disangkal. Justru karena terdapatnya pertautan inilah yang memungkinkan kritik ideologis seperti yang selama ini dioperasikan kritik ekonomi-politiknya Marx dan sosiologi pengetahuan kontemporer. Namun yang perlu ditegaskan ialah bahwa tautan keduanya tidaklah simetris seperti dalam doktrin relasi internalnya Hegel. Apabila simetris relasinya, maka kita bisa saja memulai dari yang sebaliknya dari kritik ekonomi-politik. Kita bisa terjebak dalam penyakit Hegelian muda yang mengira pengubahan pikiran dan kehendak bisa mengubah ada dan realitas. Bahwa kategori-kategori ekonomi-politik (pikiran) itu, misalnya, berelasi dengan kondisi material/kelas (ada) sehingga ekonomika neoklasik tak lebih dari pantulan kehendak kelas kapitalis atas realitas perekonomian tempat mereka hidup dan berjuang memenangkan pertarungan kelas melawan proletariat, bisa jadi benar. Tetapi sekadar mengubah kategori-kategori (pengetahuan atau kesadaran orang atas realitas) tidak lantas bereslah masalah di tingkat realitas.

Pengabaian pada adanya tautan eksternal dari relasi internal hal-ihwal bisa berujung pada lamunan militan akan, misalnya, cinta. Cinta tentu saja adalah relasi yang menautkan dua hasrat individu secara internal satu sama lain. Namun sebelum adanya relasi internal ini beserta dinamikanya, ada prasyarat material keberadaan hasrat dari seseorang yang nyata pada sesuatu di luar diri yang nyata pula sekaligus menjadi tempat hasrat itu ditujukan. Cinta itu, kata Marx, “tak bisa punya rujukan pada perkembangan internal [semata] karena ia tidak bisa dibangun secara a priori; karena perkembangannya ialah hal nyata yang mengambil tempat di dalam dunia indrawi dan antara individu-individu nyata”[1]. Selain itu, karena “yang terkasih ialah objek indrawi, dan apabila Kritisisme Kritis[2] berlagak mengakui suatu objek, ia butuh setidaknya suatu objek tak-berindra”[3], kata Marx. Artinya, sekadar hasrat dan kehendak pada cinta tidak akan mengubah realitas bahwa kita jomlo lapuk. Ada prasyarat material yang eksternal untuk adanya sama sekali relasi internal dua kategori dalam cinta. Dan prasyarat ini mendahului sekaligus menopang (supervene) adanya kehendak dan relasi dua kategori dalam cinta itu kemudian.

Gambar diambil dari http://s114.photobucket.com

Gambar diambil dari http://s114.photobucket.com

Dalam ‘ilmu’ humaniora, posisi kawan dialektis yang belum memahami arti cinta atau yang bertepuk sebelah tangan sambil melamun maujud ke dalam pikiran antropolog-antropolog idealis semacam Franz Boas, Durkheim, atau Lévi-Strauss bahwa manusia dan kebudayaan itu satu paket keberadaan. Keduanya korelatif. Di situ ada manusia, di situ pula kebudayaan ada. Yang satu mengandaikan yang lain secara niscaya. Buat mereka differentia specifica manusia atau hal pokok yang membedakannya dari binatang-binatang lain terletak pada kebudayaannya. Bolehlah kita sebut pandangan ini ‘pan-kulturalisme’. Kekeliruan pan-kulturalisme sama dengan kekeliruan pandangan kawan dialektis soal ayam-dan-telur. Apabila yang dimaksud kebudayaan adalah segala hal-ihwal simbolik ciptaan manusia yang reproduksinya ekstrasomatik, maka sebelum kapasitas simbolik berkembang, dipersyaratkan suatu perkembangan tertentu dari manusia dengan kapasitas biopsikologis tertentu di otaknya. Sebelum munculnya kapasitas kognitif yang memungkinkan sama sekali produksi simbol, sebuah otak dengan kerumitan sistem syarafnya mesti berevolusi sedemikian rupa dahulu dan memungkinkan kapasitas kognitif sama sekali pada satu produk alam yang namanya manusia.

Coba tengok bukti evolusi kebudayaan, kata kawan materialis. Salah satu bukti empiris keberadaan kapasitas simbolik ialah tinggalan arkeologis benda-benda ciptaan manusia yang non-utilitarian, yang fungsinya bukan untuk subsistensi atau bertahan hidup semata. Mengapa ini patokannya? Apabila sekadar kapasitas menggunakan (dan membuat) perkakas, semua kera besar dan beberapa spesies monyet juga menggunakan perkakas dalam aktivitas subsistensi dan bertahan hidupnya. Hanya manusia sajalah yang bisa memproduksi benda-benda non-utilitarian semisal berlaksa meme harian di facebook atau bunga rampai tentang Engels. Karena benda-benda itu tak terkait langsung dengan subsistensi yang empiris-aktual, itu artinya keberadaan mereka melibatkan suatu sistem simbolik atau pemaknaan, sesederhana apapun itu.

Apabila ini patokannya, kita bisa ambil bukti tertua berupa arca mungil yang menggambarkan sosok perempuan gendut (perempuan karena berpayudara, gendut karena perutnya buncit)[4]. Dari bukti tertua itu, maka ‘kebudayaan’ baru muncul tak lebih tua dari 40 ribu tahun silam. Padahal keberadaan genus homo sudah sejak dua juta tahun silam. Kalo kita persempit ke kemunculan Homo sapiens, maka paleospesiesnya sendiri sudah hadir dalam bentuk yang sepenuhnya seperti kita 165 ribu tahun silam. Artinya, ada jeda beberapa puluh ribu tahun sebelum kapasitas berkebudayaan muncul. Ke mana saja ‘kebudayaan’ selama itu kalau benar manusia dan kebudayaan itu ada seiring sejalan sejak asali?

Yang luput dari amatan pan-kulturalisme (dan tentu kawan dialektis) ialah bahwa kebudayaan itu tiada lain kebudayaan-nya manusia. Keberadaan kebudayaan mengandaikan suatu manusia terlebih dahulu. Ada syarat-syarat material yang mesti terpenuhi terlebih dahulu untuk adanya sama sekali kebudayaan. Syarat-syarat itu, kata Marx juga, bergantung pada “organisasi fisik” manusianya. Dan sekarang ilmu evolusi memberi kita banyak bukti bahwa manusia adalah produk alam; hasil evolusi dari leluhur keranya yang tanpa kebudayaan. Pertanyaan lanjutan materialis akan menjadi: bagaimana kebudayaan muncul sama sekali dari evolusi mahluk yang sama sekali tak berkebudayaan? Jawabnya harus dicari dari penyelidikan ilmiah ihwal kondisi-kondisi material yang memungkinkan kemunculannya, bukan dengan mengandaikan begitu saja keberadaan kebudayaan melekat pada kemanusiaan. Dengan begini, siasat materialis ini menutup peluang masuknya ‘Misteri’ ke dalam penjelasan atas manusia dan kebudayaan, sekaligus menegaskan cara pandang historis karena segala hal dipandang memiliki asal-usul.

Apakah dengan demikian dialektika harus ditinggalkan? Tentu tidak, kata kawan materialis. Dialektika berguna dalam menelisik soal struktural ketika masalah asal-usul dianggap sudah selesai. Tapi apabila persoalannya adalah asal-usul, dan dalam politik perjuangan kelas di tingkat ideologi asal-usul itu berkenaan dengan legitimasi keberadaan hal-ihwal, maka materialisme, yang memungkinkan cara pandang historis, mestilah menjadi panglima.

Dari paparan kawan materialis di atas, setidaknya ada dua hikmah yang bisa dipetik. Pertama, Marxis mesti mendahulukan materialisme ketimbang dialektika; mengutamakan pada realitas material ketimbang relasi-relasi kategoris yang menautkannya kemudian, atau kita bisa menjadi sejenis Marxis idealis keras kepala yang memaksakan ‘pikiran-pikiran’ Marx dan Engels atau ‘Rusia’ yang agung itu pada realitas material yang kita hadapi saat ini di sini. Apabila sudah begini, Marxis tak akan ada bedanya dengan Mistisis.

Kedua, dalam upaya meneguhkan materialisme Marxis, kita juga mesti akrab dengan temuan-temuan ilmu alam dan bekerja keras menjadikannya senjata dalam peperangan panjang melawan idealisme, atau kita akan mudah tersungkur ketika musuh menembakkan satu saja peluru temuan ilmu alam yang kokoh ke bangunan teoritis Marxis. Pembaca tentu ingat petuah Lenin bahwa “pasukan yang tidak berlatih menggunakan semua senjata, semua sarana dan cara peperangan yang dipunyai atau yang bisa dimiliki musuh, itu artinya bertindak sembrono”[5].

Meski tidak langsung nyambung dengan paparan di atas, alangkah baiknya ilmu terpadu yang diwartakan Martin sebagai program Marxis dalam pertempuran ideologis kita di Indonesia mulai dirintis untuk mengokohkan perlawanan terhadap penjelasan-penjelasan adialami atau suprahistoris tanpa memaksakan realitas pada kehendak revolusioner kita semata. Hanya materialisme yang bisa menolong kita saat ini. Dan untuk sampai pada materialisme yang kaffah, sebagian kawan mungkin mesti memulainya dengan cinta; dengan coba tinggalkan kehidupan jomlo radikal dan mulai mencintai selain diri sendiri beserta lamunan-lamunan malamnya yang romantis namun kadang menyakitkan itu. Bagaimana pun, kata Marx, cintalah “yang pertama kali sungguh-sungguh mengajarkan manusia untuk percaya pada dunia objektif di luar dirinya sendiri”.[6]***

Jatinangor, 5 Maret 2015

—————–

[1] K. Marx dan F. Engels (1975) “Holy Family, or Critique of Critical Criticism”, dalam Karl Marx and Frederick Engels Collected Works, Vol. 4, London: Lawrence & Wishart, h. 23.

[2] Maksudnya adalah dedengkot Hegelian Muda yang sok kritis.

[3] Marx dan Engels, op.cit., h. 22.

[4] Arca Venus dari Willendorf. Contoh lain ialah lukisan-lukisan gua di Lascaux, Chauvet, Altamira, Pech Merle di Eropa, juga di Sulawesi, Korea, Australia, dan berbagai tempat, yang kesemuanya tak lebih tua umurnya dari 40 ribu tahun silam.

[5] V.I. Lenin (2008) “Left-wing communism, an infantile disorder”, dalam Revolution, Democracy, Socialism, disunting P. le Blanc. London: Pluto Press, h. 314.

[6] Marx dan Engels, op.cit., h. 21.