SETELAH berhasil menyasar Yingluck,[1] junta militer di bawah komando Jendral Prayuth Chan-ocha kini membidik anggota lain dari keluarga Shinawatra.

Somchai Wongsawat, yang merupakan saudara ipar Thaksin, kini sedang menghadapi tuntutan ‘penyalahgunaan kekuasaan’ oleh pengadilan. Tuduhan itu terkait pembubaran protes anti pemerintah yang diorganisir oleh Kaus Kuning di tahun 2008.[2] Ketika peristiwa itu terjadi, Wongsawat sedang menjabat sebagai Perdana Menteri. Posisi ini diembannya selama 80 hari sebelum kemudian ia dipaksa turun oleh keputusan pengadilan dan dilarang terlibat politik selama lima tahun. Sebelumnya Wongsawat dipilih sebagai pejabat pengganti untuk menggantikan perdana menteri sebelumnya Samak Sundaravej, salah satu tokoh kunci People Power Party (PPP) setelah memenangkan pemilu Desember 2007, dipaksa mundur oleh pengadilan karena skandal acara masak-memasak di sebuah program TV.

Kecurigaan bahwa kriminalisasi terhadap Wongsawat terkait dengan pemilu makin menguat karena junta militer tidak menunjukkan komitmen serupa untuk kasus lain. Semisal tidak adanya inisiatif hukum dari National Anti-Corruption Commision (NACC) untuk menyelidiki kasus tragedi Songkran Berdarah di tahun 2010, yang menewaskan lebih dari 80 orang pendukung Kaus Merah dan mencederai ratusan lainnya.[3] Kasus tersebut melibatkan Abhisit Vejjajiva, salah satu figur terkemuka Kaus Kuning dan pemimpin partai Demokrat yang menjabat sebagai perdana menteri saat peristiwa itu terjadi. Pengamat politik, Pavin Chachavalponpun, mengatakan kepada kantor berita Agence France Presse (AFP) bahwa manuver ini dilakukan oleh junta sebagai cara untuk memastikan bahwa kelompok Thaksin benar-benar tidak akan berkutik.[4] Taktik ini merupakan konsekuensi logis kekhawatiran militer terkait penyelenggaraan pemilu yang dijanjikan akan diadakan pada awal tahun depan.[5] Hal ini mengacu kepada kenyataan sejarah politik di mana sejak tahun 2001, kubu elit politik yang berada di seputar Thaksin selalu memenangkan pemilu.[6]

Namun serangan bertubi-tubi PM Prayuth[7] kepada para pendukung Shinawatra bersaudara, seperti didiamkan begitu saja. Yingluck dan para elit politik Pheu Thai Party (PTP), cenderung bersikap pasif dan memilih tidak melakukan konfrontasi terbuka. Sikap itu menurut intelektual-cum aktivis Giles Ji Ungpakorn tidaklah mengagetkan, karena pada dasarnya elit-elit politik Thailand adalah kaum royalis.[8] Salah satu kelompok yang hingga kini termasuk minoritas yang masih terus melakukan perlawanan, adalah gerakan pelajar.

Tulisan ini bermaksud mengajukan pertanyaan bagi gerakan pelajar di Indonesia dengan terlebih dahulu menjelaskan dinamika internal gerakan pelajar di Thailand di tengah iklim pasivisme, kelumpuhan gerakan demokratik dalam kampus, serta buruknya sistem pendidikan yang dijaga dengan ancaman senjata.

Tentang Pendidikan di Thailand

Pendidikan di Thailand tidak berubah sejak perjuangan menentang kudeta militer 1976 dan era kebangkitan gerakan sosial di dekade 1990-an. Banyak kritikus menganggap bahwa sistem pendidikan di Thailand masih mengandung karakter konservatif dan feodal. Dua hal tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab degradasi kualitas pendidikan negara ini secara massif dalam 15 tahun terakhir. Ranking ‘The Global Competitiveness Index’ yang dirilis oleh World Economic Forum 2014, menempatkan Thailand di posisi 31 di bawah Singapura (2) dan Malaysia (20) dan jauh lebih baik dari Indonesia (34), Filipina (52) dan Vietnam (68).[9]

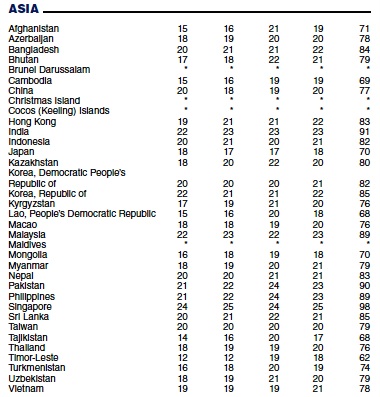

Namun progress ekonomi ternyata berkebalikan dengan kondisi yang terjadi dalam dunia pendidikan Thailand. Test of English as Foreign Language (TOEFL) Thailand di tahun 2013 merupakan yang terburuk kedua dari 56 negara Asia. (tabel 1)

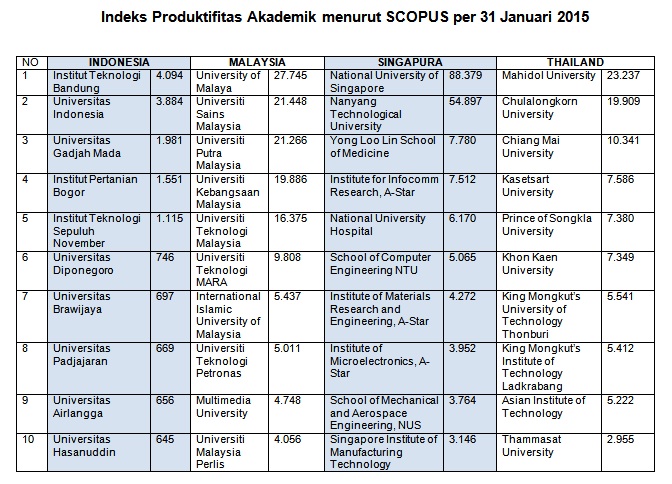

Sementara laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan bahwa angka PISA capaian Thailand sejak 2003 hingga 2012, tidak mengalami perubahan signifikan.[10] Dari segi produktivitas akademik dalam indeks SCOPUS, Thailand semakin jauh tertinggal di belakang Malaysia dan Singapura. (tabel 2)

Padahal sejak Thaksin berkuasa, Thailand membelanjakan lebih dari 20 persen anggaran nasional untuk sektor pendidikan. Kebijakan ini terus berlanjut ketika Yingluck menempati posisi sebagai perdana menteri. Sebagai perbandingan, di tahun 2003 Thailand mengalokasikan 140 milyar THB untuk anggaran pendidikan. Tahun 2009, jumlah ini meningkat di angka 350 milyar THB. Tahun 2012, 460 milyar THB dibelanjakan untuk pendidikan. Tahun 2014, Thailand membelanjakan lebih dari 500 milyar THB (atau mencapai 200 trilyun rupiah). Sementara jumlah pelajar di Thailand di tahun 2014 diperkirakan telah mencapai 15 juta orang. Ini berarti setiap pelajar mendapat subsidi sebesar 33.000 THB (atau sekitar 13 juta rupiah).[11]

Thailand Development Research Institute (TDRI) menilai Thailand terjebak dalam glorifikasi label-label internasional dan pencapaian statistikal. Lembaga ini mencatat bahwa program-program (bertaraf) internasional justru tidak membawa manfaat bagi internal pendidikan di Thailand. Hambatan utama adalah lemahnya penguasaan bahasa Inggris di kalangan pelajar serta tenaga pengajar lokal. Dalam laporannya TDRI mencatat bahwa lebih dari 50 persen pembiayaan pendidikan ironisnya dihabiskan untuk membayar tenaga pengajar, khususnya dosen dan pengajar asing. Temuan tersebut menyebutkan bahwa Thailand tidak memiliki standar kualifikasi untuk tenaga pengajar asing, terutama bagi yag akan mengajar bahasa Inggris. Sehingga orang-orang yang dibayar untuk mengajar, sama sekali tidak kompeten, dipilih acak dengan pendekatan rasial dan terdiri dari orang-orang yang tidak memahami filosofi pendidikan. Selain itu tentunya adalah korupsi, yang juga melanda Kementerian Pendidikan Thailand.[12]

Hal tersebut menyebabkan di level perguruan tinggi, universitas-universitas di Thailand mengalami kesulitan untuk berkompetisi dengan universitas yang berasal dari negara anggota ASEAN lain seperti Singapura dan Malaysia. Presiden TDRI Somkiat Tangkitvanich mengklaim, tenaga pengajar di Thailand dibayar terlalu mahal namun memiliki kinerja yang mengecewakan.[13] Sementara Netiwit Chotiphatphaisal berargumen bahwa para pendidik di Thailand sedang menyangkal relasi antara demokrasi dan pendidikan yang berakibat pada ‘kebingungan’ untuk bagaimana menginterpretasikan pemikiran kritis dan adaptif terhadap perkembangan.[14]

Thaksin memang memulai demokratisasi finansial dalam dunia pendidikan di Thailand dengan cara mengatur kembali distribusi anggaran pendidikan agar lebih merata ke wilayah Utara (Chiang Mai, Chiang Rai dan sekitarnya), daerah Isaan (Khon Kaen, Mahasarakham dan sekitarnya) serta daerah Selatan (Songkhla, Pattani dan sekitarnya). Sejak tahun 2001, Thaksin juga memulai percepatan programatik dalam pendidikan Thailand, seperti masifikasi program internasional, intensifikasi bahasa Inggris sebagai bahasa belajar mengajar, internasionalisasi sekolah-sekolah dan penandatanganan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan di Eropa dan Amerika. Namun percepatan-percepatan programatik ini memakan korban dengan seringnya terjadi pergantian menteri pendidikan di Thailand. Semasa dua periode menjabat sebagai PM, Thaksin menunjuk 9 orang untuk menangani urusan pendidikan, namun dianggap gagal sebelum kemudian dicopot. Editorial harian The Nation 4 Oktober 2012, merujuk hal ini sebagai salah satu penyumbang kegagalan-kegagalan pendidikan di Thailand di masa Thaksin. Tradisi politik ini kemudian berlanjut di masa Yingluck, yang memiliki tiga orang menteri pendidikan sebelum ia dilumpuhkan oleh kudeta.

Hal tersebut membuktikan bahwa demokratisasi Thaksin dalam dunia pendidikan di Thailand, sama sekali tidak menyentuh level filosofis. Worajet Pakeerat dari Thammasat University mengatakan, kemunduran pendidikan di Thailand ikut dipengaruhi oleh tidak adanya inisiatif bersama untuk memodernisasi karakter pendidikan mereka. Ketiadaan inisiatif itu tampak jelas dengan absennya upaya-upaya untuk mendorong demokratisasi institusi pendidikan, khususnya di level peguruan tinggi.[15] Konservatifisme membuat Thailand terjebak pada sentimen dan ketakutan bahwa demokratisasi pendidikan hanya akan mengarah pada liberalisme serta memicu serangan terhadap Raja dan keluarganya. Feodalisme itu misalnya tampak pada penggunaan Lese Majeste untuk membatasi perdebatan-perdebatan akademik di lingkungan universitas.[16] Kajian-kajian politik, sejarah dan berbagai cabang ilmu sosial di Thailand, terpaksa sibuk untuk berkelit dari kemungkinan ‘yang dapat menyinggung’ keluarga Kerajaan, jika tidak ingin berakhir di penjara.[17]

Faktor lain yang ikut menguatkan cengkraman feodalisme dalam pendidikan Thailand, dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat untuk bersikap pasif. Kebudayaan Thailand yang sangat dipengaruhi oleh Buddha Terravada, justru diinterpretasikan sebagai penerimaan (kepasrahan), menghindari konflik yang berakibat pada tiadanya tradisi untuk berdebat, serta penghargaan berlebihan terhadap hirarki sosial yang didasarkan pada status dan umur. Hal ini berujung pada sistem belajar mengajar di Thailand yang berpusat pada guru atau dosen.[18]

Sistem pendidikan di Thailand juga begitu kental dengan militerisasi. Dua hal yang paling kasat mata yang dapat merepresentasikan hal tersebut adalah standarisasi potongan rambut ala militer untuk pelajar tingkat dasar dan menengah, serta penggunaan seragam untuk level pendidikan tinggi.[19] Selain itu, militerisme juga ditanamkan melalui indoktrinasi yang menekankan kepatuhan terhadap Raja dan simbol-simbol monarki serta memandang tentara sebagai pelindung keluarga kerajaan. Di Thailand bagian Selatan, di daerah-daerah di mana perjuangan memerdekakan diri begitu terasa, militerisme dalam pendidikan membuat institusi pendidikan dipandang para insurgen sebagai simbol kerajaan dan menjadi target serangan. Human Rights Watch (HRW) melaporkan, jumlah sekolah dan guru yang menjadi korban kekerasan semakin meningkat sejak 2004.[20]

Junta militer makin menegaskan intervensi militerisme dalam pendidikan, ketika National Council for Peace and Order (NCPO) pimpinan Jendral Prayuth meluncurkan “Dua Belas Nilai Dasar” yang kemudian diintegrasikan ke dalam kurikulum Thailand 2015-2021.[21] Penerapan dua belas nilai tersebut termasuk memaksa para pelajar agar memfokuskan diri belajar dan tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik. Untuk memastikan bahwa pelajar menjauh dari politik, diciptakanlah proses inisiasi dalam pendidikan Thailand yang disebut SOTUS (Seniority, Order, Tradition, Unity and Spirit). Mulai dipraktekkan sejak tahun 1980, SOTUS menjadi bagian tidak terpisahkan dari lingkaran kekerasan fisik dan mental yang eksis di seluruh universitas di Thailand. Perploncoan yang tidak manusiawi dengan legitimasi kampus dan pembenaran-pembenaran moralis bahwa SOTUS merupakan alat untuk mendidik seseorang menjadi warga negara yang baik. Penyelenggaraan SOTUS mulai memicu protes di masa Thaksin setelah banyak keluarga korban mulai mempersoalkan hal tersebut. Namun hal itu tidak berhasil menghentikan SOTUS sama sekali.

Gerakan Pelajar Kontemporer Thailand

Gerakan pelajar di Thailand memang sedang berupaya membangun dirinya kembali setelah dihancurkan militer di tahun 1976. Walaupun sempat bergeliat kembali bersamaan dengan maraknya protes sosial pertengahan dekade 1990-an, gerakan pelajar kembali surut dan hampir mati.[22] Tidak seperti Indonesia dan Burma yang memiliki serikat pelajar di level nasional, yang kemudian mendirikan cabang di kampus-kampus, gerakan pelajar Thailand justru terpencar-pencar dalam kelompok-kelompok kecil yang terpisah antara satu kampus dengan kampus yang lain. Lima orang aktivis pelajar dari Khon Kaen University yang berafiliasi dengan Dao Din, dan melakukan sabotase terhadap pidato diktator Prayuth di Khon Kaen, tidak memiliki hubungan struktural dengan kelompok Soom Giew Dao, meski mereka berasal dari universitas yang sama.

Ada kelompok Sapanah Dome yang beroperasi di Thammasat University (TU), di mana terdapat juga Thai Student Center for Democracy (TSCD) dan League of Liberal Thammasat for Democracy (LLTD). Di Kasetsart University, terdapat kelompok aktivis pelajar yang menamakan diri Free Kasetsar University. Di Mahasarakham University (MSU) ada Puan Sangkhom, Plook Hug dan Free Thai. Kelompok bernama Love Thai aktif bergerak di seputar Chiang Mai University. Sementara di Roi Et Rajabhat University (RERU), terdapat Nok Koon Jae dan Naksueksa Kon Nueng yang aktif di Ubon Ratchathani University (URU).

Masing-masing kelompok ini memiliki agenda dan pendekatan politik yang berbeda-beda sebelum terjadinya kudeta militer terhadap Thaksin di tahun 2006. Awalnya, kelompok pelajar berupaya menjauhkan diri dari konflik antara Kaus Merah dan Kaus Kuning dengan cara melakukan pengorganisiran akar rumput di luar kampus, meningkatkan kesadaran politik pelajar di dalam kampus dan upaya untuk membuka ruang-ruang diskusi kritis baik di dalam maupun di luar kampus. Mereka juga bergerak menuntut reformasi undang-undang pendidikan Thailand yang dianggap tidak demokratis. Sebagian dari kelompok mahasiswa tersebut juga aktif terlibat dengan beberapa NGO yang bekerja di sektor HAM.

Krisis politik yang diakhiri dengan kudeta militer tahun 2006, menjadi pemicu yang menyatukan isu perjuangan berbagai kelompok aktivis pelajar. Menyadari bahwa mereka merupakan kelompok minoritas di kampus, para pelajar kemudian mulai mengambil sikap tegas menolak militerisme dan kemudian ikut aktif mengintervensi ruang-ruang politik, seperti melayangkan petisi dan mulai melatih diri untuk melakukan protes.

Kerjasama-kerjasama antar berbagai kelompok pelajar yang sebelumnya terisolasi, kemudian berupaya disatukan dalam isu penolakan kudeta dan tuntutan untuk menyelenggarakan pemilu secepatnya. Pengorganisiran dalam lingkungan kampus juga mulai marak dilakukan yang dibarengi dengan kegiatan-kegiatan di luar kampus. Namun masalah ketiadaan dukungan finansial dari dalam kampus mendorong banyak kelompok pelajar kemudian menerima uluran tangan dari NGO-NGO.

Kerjasama-kerjasama antara kelompok pelajar dengan NGO kemudian menemui jalan buntu ketika militer kembali melakukan kudeta Mei kemarin. Banyak kelompok pelajar memutuskan untuk menghentikan hubungan kerja sama mereka dengan kelompok NGO. Hal ini disebabkan oleh manuver politik berbagai kelompok NGO yang dianggap terlibat membuka jalan bagi tentara. Keterlibatan banyak NGO dalam protes-protes Kaus Kuning menegaskan keberpihakan kelompok mereka sebagai royalis dan kelas menengah. Hal tersebut mendorong banyak kelompok mahasiswa yang tidak bersepakat kemudian secara perlahan mengalihkan dukungan dan fokus pengorganisasian mereka ke basis-basis Kaus Merah.

Namun perlawanan pelajar terhadap kudeta kali ini tidak mudah. Junta melarang lebih dari lima orang berkumpul. Memperagakan Salam Hunger Games dalam berbagai bentuk juga akan ditindak tegas.[23] Orang-orang dilarang untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang kondisi politik Thailand atau berhadapan dengan dakwaan menghina negara dan akan dikenakan pasal-pasal Lese Majeste. Prayuth menutup semua kanal dan kampus-kampus dilarang menyelenggarakan pertemuan-pertemuan politik tanpa mengantongi ijin resmi pemerintah. Atas nama stabilitas politik, tidak boleh ada yang bertanya kapan militer akan mengembalikan kekuasaan kepada sipil dan segera menyelenggarakan pemilihan umum.

Hingga 15 Desember, tercatat sudah 634 orang yang dipanggil menghadap NCPO. Kebanyakan dari mereka dicurigai atau dianggap melakukan kegiatan yang bertentangan dengan aturan yang dicanangkan junta militer. Jumlah orang yang ditangkap telah menyentuh angka 340 orang, di mana 171 orang ditangkap saat melakukan protes damai. Dari jumlah tersebut, 56 diantaranya adalah aktivis pelajar. NCPO juga telah mengajukan tuntutan hukum terhadap 106 orang yang dianggap banyak pihak sebagai upaya meredam kebebasan berpendapat di Thailand. Sementara itu, 19 orang telah dikenakan UU Lese Majeste. Menyusul kemudian pembatalan atau pembubaran 39 acara publik, yang sebagian besarnya digagas oleh pelajar karena dicurigai mengandung muatan politis.[24]

Statistik di atas menjadi alasan mengapa satu-satunya pilihan logis yang tersisa bagi gerakan pelajar di Thailand adalah dengan melakukan taktik gerilya. Setiap orang dan setiap kelompok selalu berupaya menemukan solusi bagaimana mengintervensi atau melakukan sabotase agar pesan demokratik anti kudeta dapat dikirim. Hal ini dikerjakan bersamaan dengan upaya-upaya pemberantasan ‘buta politik’ melalui distribusi literatur dan penyelenggaraan kursus-kursus politik. Untuk membiayai kerja-kerja tersebut, berbagai kelompok pelajar terus berinovasi untuk menemukan cara mandiri dalam ekonomi. Trauma pengkhianatan kelompok NGO di masa lalu dinilai sebagai pelajaran berharga tentang kemandirian basis ekonomi dan sikap politik.

Kemana Solidaritas Pelajar Indonesia?

Baru-baru ini, suksesnya tuntutan pendidikan gratis di Chile mendapat sorotan banyak aktivis di kampus-kampus di Indonesia, yang kemudian merayakan kemenangan gerakan di Chile secara diam-diam dan menganggapnya sebagai inspirasi perjuangan. Chile menyambung ‘demam Latin’ yang berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya. Jauh mundur ke belakang, gerakan pelajar di Yunani, Italia dan Prancis-lah yang mendapat perhatian di Indonesia. Sejarah gerakan pelajar di negeri-negeri itu dibedah, dianalisa, lalu didiskusikan untuk menemukan benang-benang penghubung. Jika ada perkembangan terbaru, maka informasi tersebut hampir dapat dengan mudah ditemukan. Namun bagi gerakan pelajar di Indonesia, gerakan kolega mereka di Thailand adalah sesuatu yang asing.

Kondisi tersebut seakan mengacuhkan fakta bahwa meski tidak berbatasan secara geografis, namun secara regional Thailand dan Indonesia memiliki hubungan yang saling memengaruhi dalam bidang ekonomi dan politik. Contohnya adalah ketika berlangsungnya krisis Asia yang menghantam Thailand dan Indonesia di tahun 1996. Hari ini, hubungan tersebut diperkuat dengan integrasi kedua negara ini ke dalam zona ekonomi ASEAN, selain tentunya berbagai kesepakatan bilateral yang sudah lebih dahulu dijalin. Di masa lalu, Thailand dan sebagian Indonesia juga terhubung secara budaya, yang jejak-jejaknya dapat dilacak pada peninggalan Buddhisme di kedua negara ini.

Banyak yang mengacuhkan sejarah politik Thailand dan Indonesia yang terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Ketika kampanye perang dingin berlangsung paska Perang Dunia II, Thailand dan Indonesia menjadi mata rantai yang memastikan kemenangan kubu non-komunis di Asia Tenggara. Berdirinya ASEAN yang digagas Thailand dan Indonesia bersama Singapura, Malaysia dan Filipina, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari konflik tersebut.

Selain itu, Thailand dan Indonesia juga memiliki beberapa kemiripan yang tidak bisa diacuhkan. Misalnya, bagaimana kedua negara ini memberlakukan pendekatan militer di Pattani (Thailand) dan Papua (Indonesia). Segregasi dan diskriminasi regional juga mudah ditemukan yang menjadi kemiripan lain antara Thailand dan Indonesia. Belum lagi menyebut soal dominasi dan peranan militer dalam ranah politik di kedua negara ini yang menguat paska redanya Perang Dingin di akhir 1970-an. Sehingga menjadi sesuatu yang tidak masuk akal jika kemudian, dengan berbagai ‘kecocokan geopolitik’ kedua negara, aktivis pelajar di Indonesia justru mengalami kemarau informasi terkait apa yang sebenarnya sedang berlangsung di Thailand.

Pertanyaannya adalah, apakah skema liberalisasi pendidikan yang sedang dijalankan di Indonesia dan Thailand merupakan dua hal yang tidak berkaitan dan sama sekali berbeda?

Apakah kecurigaan bahwa privatisasi pendidikan yang marak berlangsung di kedua negara tidak akan bermuara pada rancangan besar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang mensyaratkan keterbukaan pasar untuk mempercepat dan mempermudah mobilitas dan transaksi modal?

Apakah kondisi demokrasi di Thailand akan memberikan pengaruh bagi gerakan pelajar di Indonesia? Apakah kualitas demokrasi di Indonesia akan memberikan pengaruh bagi perkembangan dan perbaikan demokrasi di Thailand?

Seberapa perlu gerakan pelajar di Indonesia menghubungkan dirinya dengan gerakan pelajar di Thailand dan di negara lain di ASEAN?

Seiring menjelangnya MEA, pertanyaan-pertanyaan di atas semakin menjadi penting untuk menjadi bahan refleksi dan kemudian harus dijawab oleh gerakan pelajar di Indonesia. Namun siapapun juga dapat mengacuhkan kenyataan geopolitik MEA, sekaligus mengingkari konteks bahwa Thailand dan Indonesia akan menjadi satu kampung yang sedang dipersiapkan menjadi barisan konsumen.***

Penulis adalah peneliti lepas dan mahasiswa pasca-sarjana di Mahasarakham University, Thailand dan Editor IndoPROGRESS.

——

[1] Awal Januari 2015, National Legislative Assembly (NLA) mengeluarkan keputusan hukum untuk melakukan “impeachment” terhadap Yingluck Shinawatra terkait “kesalahan manajemen” dalam skema subsidi beras ketika ia menjabat sebagai PM. Keanehannya adalah proses tersebut dilakukan justru ketika Yingluck tidak lagi memegang kekuasaan. Keputusan ini membuat Yingluck dilarang untuk terlibat dalam politik selama 5 tahun sejak keputusan ditetapkan.

[2] Sejak Agustus hingga Desember 2008, para pendukung Kaus Kuning menyegel kantor perdana menteri sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan yang dipimpin Somchai Wongsawat. Ia kemudian memerintahkan polisi untuk membubarkan paksa para demonstran yang menduduki kantor perdana menteri. Dua orang tewas dan lebih dari tujuh puluh orang terluka. http://www.nytimes.com/2008/10/07/world/asia/07iht-08thai.16744393.html?_r=1&

[3] “Bloodiest Thai Clashes in 18 Years”, Al Jazeera, diunduh 16 Februari 2015 http://english.aljazeera.net/news/asia-pacific/2010/04/20104113019324124.html

[4] “Key Thaksin Ally to Face Thai Court Over 2008 Crackdown”, Yahoo News, diunduh 16 Februari 2015 https://au.news.yahoo.com/world/a/26269747/key-thaksin-ally-to-face-thai-court-over-2008-crackdown/

[5] “Thai PM says democracy roadmap on schedule, pool early next year”, Reuters, diunduh 16 Februari 2015 http://www.reuters.com/article/2015/02/04/us-thailand-politics-idUSKBN0L810220150204

[6] Sejak 2001, pemilu di Thailand berlangsung tahun 2001, 2005, 2007, 2011, dan 2013. Semua pemilu tersebut dimenangkan oleh kubu Shinawatra bersaudara.

[7] Setelah memimpin kudeta, Jendral Prayuth Chan-ocha mendirikan National Commission for Peace and Order (NCPO) yang kemudian membubarkan parlemen. Untuk menjalankan fungsi legislatif, NCPO menunjuk kembali seluruh anggota parlemen dari kelompok pendukung kudeta. Parlemen inilah yang kemudian menetapkan Prayuth sebagai PM, setelah menang mutlak dalam pemilihan yang “demokratik”.

[8] Giles Ji Ungpakorn, “Unfortunately, Thaksin is a Royalist”, Ugly Truth Thailand, diunduh 16 Februari 2015 https://uglytruththailand.wordpress.com/2015/02/11/unfortunately-taksin-is-a-royalist/

[9] Klaus Schwab (ed), “The Global Competitiveness Report 2014-2015”, World Economic Forum, (Geneva: World Economic Forum, 2014)

[10] OECD, “PISA 2012 Results in Focus”, The Organization for Economic Cooperation and Development, (OECD, 2014)

[11] Bandingkan dengan anggaran pendidikan di Indonesia tahun 2014 yang menyentuh 371 trilyun, setelah tahun sebelumnya membelanjakan 345 trilyun. Sementara jumlah pelajar di Indonesia mencapai 60 juta orang. Yang berarti setiap murid mendapatkan subsidi sebesar 5.250.000 per orang.

[12] Untuk analisa dan perbandingan statistikal secara komprehensif, silahkan baca TDRI Quarterly Review dari edisi September 2000, hingga September 2014.

[13] Somkiat Tangkitvanich, “Education System Ills, Setting Up Future Failure”, Bangkok Post, diunduh 11 Januari 2015 http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/342521/education-system-ills-setting-up-future-failure

[14] Netiwit Chotiphatphaisal, “Confused Thai Educators”, New Mandala, diunduh 17 Februari 2015 http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/07/16/confused-thai-educators/

[15] Salah satu parameter awal untuk mengukur jalan tidaknya demokratisasi dalam kampus-kampus di Thailand adalah terkait pelaksanaan SOTUS di setiap awal tahun ajaran. SOTUS adalah metode perploncoan dan seperangkat seremoni-seremoni yang diwajibkan bagi pelajar untuk ikut serta.

[16] Wikipedia, Lese Majeste in Thailand, diunduh 17 Februari 2015 http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A8se_majest%C3%A9_in_Thailand

[17] Prachatai, “Thammasat Historian Summoned to testify on Lese Majeste Case against Renowned Royalist Sulak”, diunduh 16 Februari 2015 http://www.prachatai.com/english/node/4633

[18] Andre Barahamin, “Fighting Against Cognitive Capitalism in Southeast Asia: Introduction on Student Movement in Myanmar, Thailand, the Philippines and Indonesia”, (makalah dipresentasikan dalam sebuah serial diskusi mengenai pendidikan di Hue Pedagogical Center, Hue, Vietnam, Mei 2014).

[19] Di Thailand, bachelor degree diwajibkan menggunakan seragam. Sedangkan strata master and doctoral degree memang tidak lagi menggunakan seragam mesti harus berpakaian “sopan”. Penggunaan jeans, rambut gondrong bagi laki-laki akan dianggap “tidak sopan”.

[20] Human Rights Watch, “Targets of Both Sides: Violence against Students, Teachers, and Schools in Thailand’s Southern Border Provinces”, (HRW: New York, September 2010)

[21] Prachatai, Education Ministry to integrate junta’s 12 core values into Education Curriculum. Diunduh 16 Februari 2015. http://www.prachatai.com/english/node/4215

[22] Kanokrat Lertchoosakul, The Rise of the Octobrists: Power and Conflict among Former Left Wing Student Activists in Contemporary Thai Politics. (PhD diss., Department of Government, the London School of Economics and Political Science, 2012)

[23] Andre Barahamin, “Distrik Thai: Potret Thailand Paska Kudeta 22 Mei 2014”, Harian IndoProgress, diunduh 15 Februari 2015 https://indoprogress.com/2014/12/distrik-thai-potret-thailand-paska-kudeta-22-mei-2014/

[24] Andre Barahamin, “Short Spit: Demokrasi Gajah”, Small Note, diunduh 16 Februari 2015 http://andrebarahamin.net/short-spit-demokrasi-gajah/