SITOR SITUMORANG mengeluarkan lukisan-lukisannya, sebagian menggunakan cat air di atas kertas. Rata-rata lukisan pantai dan sebuah lukisan istrinya (Barbara Brouwer) yang sedang tidur. Sebuah lukisan tentang Sitor karya Affandi. Saya lupa, siapa yang pertama kali mengajak saya berkunjung ke rumah keluarga Sitor di Jalan Besuki, Menteng, Jakarta Pusat, mungkin Radhar Panca Dahana atau Sitok Srengenge. Inilah pertama kali saya mengenal Sitor, menjelang usianya ke 80. Dalam ruangan di antaranya saya bertemu Rieke Diah Pitaloka, Sitok, Radhar, Djenar Maesa Ayu, mungkin juga Danarto dan Richard Oh. Saya segera terpikat dengan Sitor yang bisa bergaul dengan siapa pun. Tidak ada kesan hirarkis. Waktu itu saya masih membawa kamera video kemana-mana. Dan hampir selalu merekam Sitor setiap bertemu. Saya masih aktif dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (UPC, Urban Poor Consortium).

Dengan kamera yang selalu saya tenteng, seperti menenteng kantong plastik, saya ikut merekam ketika Sitor bersama Barbara berkunjung ke rumah Pramoedya Ananta Toer di Bojong Gede. Malam Minggu dalam kunjungan itu, dihabiskan dengan menantu Pram yang memainkan orgen tunggal di teras rumah. Gerbang dibuka, penduduk di sekitar masuk dan ikut berjoget dalam musik dangdut yang dimainkan menantu Pram. Sitor tampak gelisah, mutar-mutar dalam ruangan tamu dengan kemeja batik dan tongkatnya. Pram duduk di kursi goyangnya di teras, menikmati malam Minggu bersama orgen dangdut dan warga yang berjoget. Kamera saya juga merekam ketika Sitor ikut dalam salah satu kegiatan advokasi Jaringan Rakyat Miskin Kota tentang banjir. Dia pidato di atas mobil kap terbuka dengan latar sebuah kasur busuk yang berdiri dengan tulisan ‘Kota dalam Baskom’.

Entah kenapa saya kian tertarik dengan tokoh ini, seperti bertemu dengan salah seorang mitos dalam puisi Indonesia modern. Urat-urat pada tangannya sudah seperti akar yang kokoh, di antara gerak-gerak gemetar yang sudah menyertainya. Tulang matanya dalam. Saya ikut menyiapkan ulang tahunnya ke 80, di Pusat Dokumentasi HB. Jassin, Jakarta, 2 Oktober 2004. Barang-barang rongsokan yang ada di lantai bawah PDS HB. Jassin, saya angkut masuk ke ruangan PDS. Kulkas bekas, lemari bekas, kipas angin bekas, dan berbagai peralatan kantor yang memang sudah tidak dipakai lagi. Di atas materi-materi bekas ini saya letakkan berbagai bentuk dokumentasi di sekitar Sitor dari foto, kliping, lukisan Sitor hingga karya-karyanya. Tanpa sadar, saya telah meletakkan karya-karyanya di atas barang-barang bekas yang dekat dengan kehidupan rakyat kecil, yang sebagian juga ada dalam puisi-puisinya.

59 Tahun lalu, 17 Agustus 1945, Sukarno-Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, setelah Tentara Sekutu menjatuhkan Jepang dalam Perang Dunia ke 2. Sebuah kemerdekaan mendadak, persis seperti teks Proklamasi dalam frase “memindahkan kekuasaan dalam tempo sesingkat-singkatnya”. Waktu itu Sitor berusia 21 tahun. Alat komunikasi masih sulit. Tidak banyak rakyat memiliki radio, karena memiliki radio bisa dianggap “mata-mata” oleh Jepang. Masalah komunikasi yang bercampur-aduk dengan masalah ekonomi. Ada tiga mata uang beredar dalam periode 1945-1949: mata uang Jepang, Hindia Belanda, dan De Javasche Bank. Jatuhnya Jepang ikut membuat jatuhnya mata uang Jepang di Indonesia: sumber utama terjadinya hiper-inflasi di awal kemerdekaan, karena masa ini mata uang Jepang paling banyak beredar. Kondisi ini bertambah parah dengan dikeluarkannya mata uang NICA (Nederlandsche Indische Civil Administrative).1

Nama Indonesia diambil dari seorang etnolog Universitas Berlin, Adolf Bastian. Dia melakukan penelitian di kepulauan Nusantara (1864-1880) dan menamakan kawasan ini sebagai Indonesia. Republik ini tidak bisa berdiri tanpa dukungan daerah yang tersebar di kawasan Nusantara. Para jawara Banten, Tangerang, Krawang dan Jakarta sudah menyatakan komitmennya untuk “menjaga” keamanan Jakarta. Tan Malaka mendesak Sukarno turun ke bawah, mencari dukungan daerah. Dukungan yang signifikan itu kemudian datang dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Yogyakarta. Hamengku Buwono juga yang menjamin keselamatan Republik ketika pemerintahan Jakarta harus pindah ke Yogyakarta, 4 Januari 1946; membayar gaji-gaji pegawai Republik, karena pemerintah tidak punya uang.2

Muhammad Natsir Menteri Penerangan waktu itu, meminta Sitor sebagai koresponden Waspada (harian di Medan, Sumatera Utara), untuk bertugas di Yogyakarta, 1947. Ini merupakan awal reputasi Sitor dalam dunia tulis-menulis. Sitor mulai terkenal sebagai wartawan karena berhasil mewawancarai Sultan Hamid dari Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat (negara federal bentukan Belanda). Sultan peranakan Indonesia-Arab ini juga dikenal sebagai ajudan Ratu Belanda. Dalam wawancara, di luar dugaan, Sultan menyatakan bahwa Republik Indonesia itu ada, tidak bisa dianggap tidak ada. Pernyatan ini dijadikan headline, semua kantor berita asing mengutipnya, membuat posisi keberadaan republik dalam politik internasional kian kuat. Sultan Hamid kemudian menjadi salah seorang menteri, ikut dalam tim perancangan lambang Garuda Indonesia. Tetapi alih-alih Sultan Hamid bergabung dengan APPRA (Angkatan Perang Ratu Adil), bersama mantan Kapten DST (Pasukan Khusus) KNIL, Raymond Westerling, untuk mengkudeta Republik.3

Sitor Situmorang berusia 23 tahun ketika bekerja sebagai wartawan di Yogyakarta. Salah satu puisinya, Ke Yogya, terdengar sangat keras: Yang hilang rumah akan punya kemerdekaan. Yang hilang semua akan punya kehormatan. Ini hari lupa telah janda. Rasakan, rasakan ini darah deras mengalir. Karena kita akan punya tanah air. Makna rumah dipindahkan ke ruang yang lebih luas dalam makna tanah air. Memperlihatkan sebuah titik-tolak yang membedakannya dengan Chairil Anwar yang menggunakan metafor kandang dan binatang. Titik-tolak ini seperti garis yang terus terjaga dalam berbagai variannya dalam puisi-puisi Sitor selanjutnya, hingga garis itu kemudian dilenyapkan oleh perubahan politik dan kondisi kehidupan modern yang tidak pernah sampai pada tatanannya yang ajek di Indonesia.

Media tulis yang masih baru waktu itu, alih-alih seperti mendapatkan sebuah ruang publik (pembaca) yang luas dan kompleks di awal kemerdekaan. Ruang publik yang tidak terbayangkan bagaimana tiba-tiba puisi bisa hadir di antara berita. Puisi didorong masuk ke ruang ini sebagai semacam suprastuktur untuk sebuah pembayangan tentang masyarakat modern. Bahwa kebudayaan modern harus ada produknya, yaitu puisi, sastra, seni lukis, drama dan seterusnya, selain teknologi dan ilmu pengetahuan. Tetapi apakah ruang publik itu dalam konteks kita? Dimanakah dia berada dan apa yang menopangnya? Apakah puisi bisa membentuk masyarakat modern sebagai pembaca dan penulis? Atau, apakah media sosial di internet sekarang ini bisa dikatakan sebagai ruang publik dalam konteks kita, atau hanya tempat pelarian dari lembaga demokrasi yang traumatik dan hirarkis? Hingga sekarang, kita masih mengalami kesulitan untuk terbentuknya ‘masyarakat pembaca’ yang ternyata tidak bisa dipisahkan dari kembarannya sebagai ‘masyarakat yang menulis’.

Ruang publik ini segera memperlihatkan kegoyahannya ketika mulai dihadapkan dengan cara pandang “sastra untuk rakyat” dari realisme sosialis. Tergesa-gesa berhadapan dengan kategori baru, bahwa pada setiap pengelolaan makna merupakan representasi dari kelas sosial yang diwakili. Kategori yang sebelumnya dilihat dalam ketetangan antara bangsawan, penguasa adat, penguasa agama dan rakyat kecil, kini menjadi kelas sosial dari sebuah proses dialetika sejarah. Lalu tergesa-gesa mencari bungkusan baru “sastra Indonesia sebagai ahli waris sah dari kebudayaan dunia” melalui Surat Kepercayaan Gelanggang (majalah Siasat, 22 Oktober 1950), untuk bisa menopang ruang publik dari sastra modern yang baru tumbuh. Penamaan media massa cetak ini menarik pada masanya (Waspada untuk koran dan Siasat untuk majalah). Masa dimana semua yang datang dari luar diterima sebagai yang baru dengan seluruh daya sihirnya, melahirkan para pemeluk yang tersihir dari konteks dan refrennya. Seperti perang yang terjadi tanpa musuh yang jelas, atau musuh yang diciptakan sendiri, dalam arti Indonesia sebagai hasil pergaulan kolonialisme yang berlum selesai. Waspada dan siasat seolah-olah memberikan cara pandang dalam melihat konteks (Revolusi Kemerdekaan) dan refrennya (modernisasi). Sihir juga digunakan untuk melarang Marksisme dalam konstitusi kita, membungkan generasi demi generasi dari paham yang memberikan wacana kategoris dan analisis dalam melihat realitas sosial.

Hubungan penyair dengan media massa koran atau majalah, sebagai wartawan maupun redaksi, terus berlangsung hingga kini, seperti Oka Rusmini di Bali Post. Tetapi dalam kondisi ruang publik yang sudah berubah: koran sebagai industri informasi dari kekuasaan makna. Dunia tulis-menulis yang merupakan media yang masih baru di awal kemerdekaan, memang banyak mendapatkan bentuknya melalui puisi dan berita, dibandingkan dengan roman sebagai tradisi menulis yang lebih berakar di Eropa. Pantun sebagai salah satu akar puisi yang banyak hidup dalam sastra lisan Nusantara (Sunda: Paparikan, Jawa: Parikan, Minangkabau: Patuntun, Batak: Uppasa), merupakan bentuk puisi yang banyak digunakan Sitor, membentuk tubuh-puisi yang dikembangkannya.

Bahasa Indonesia dan pantun dalam tubuh-puisi Sitor tumbuh seperti pohon dalam alam nasionalisme dan akarnya masih menancap pada tradisi. Saya menduga Sitor memahami pantun tidak semata-mata sebagai bentuk, tetapi juga cara membaca antara sampiran dan isi sebagai hypogram; mengundang (pembaca) dan menjamu (makna) dalam komunitas sastra lisan. Sampiran sebagai penebaran benih dan isi sebagai pohonnya. Hal yang membedakannya dengan gerakan modernisme penyair segenerasinya, seperti Chairil Anwar yang mulai melihat pantun sebagai vintage. Sitor bertahan pada akar pantun. Bagaimanakah bahasa Indonesia tumbuh tanpa pantun? Pertanyaan yang persis sama dengan pernyataan Amir Hamzah, bahasa Melayu tidak akan tumbang selama ada pantun (HB. Jassin, Amir Hamzah Raja Penyair Pujangga Baru, Jakarta, 1962). Mata-data dan mata-kata sebagai wartawan dan penyair, terjalin seperti laporan-berita dan laporan-kata — sampiran dan isi dalam pembentukan tubuh-puisi Sitor. Pantun tentu kehilangan tekstur dan gestur komunitas lisannya, ketika mulai dipindahkan ke dalam bahasa tulisan yang mengandaikan komunitas modern (membaca) dan kemudian industri intelektual. Bunyinya tidak mendapatkan tubuh-penuturnya, berganti dengan visualitas huruf-huruf dalam bahasa tulisan dan tidak lagi mengandaikan komunitas lamanya.

Puisi Indonesia hingga kini masih menghadapi banyak pecahan yang tak tertangani dalam proses pembelahan ini (antara tubuh, kata dan makna). Situasi yang lebih runyam ketika industri intelektual kian tersamar dengan kepentingan pasar dan panggung narasi-narasi besar. Dalam hal ini, pilihan pantun yang banyak mewarnai tubuh-puisi Sitor, membuatnya tidak terlalu populer dibandingkan Chairil yang dianggap lebih modern. Hingga muncul kembali bentuk penulisan mantra yang mendapatkan kekiniannya dalam puisi-puisi Sutardji Calzoum Bachri maupun Ibrahim Sattah. Memunculkan pembayangan avand-garde mantra sesudah puisi avand-garde yang dibawa Guillaume Apollinaire (1880–1918) atau Ezra Pound (1885–1972). Dan heran, mengapa bentuk puisi haiku yang ditopang Zen Budhisme bisa lebih populer, banyak mempengaruhi penyair Barat seperti Ezra Pound, dibandingkan mantra. Tentu saja, karena haiku lebih mewakili pembebasan makna dari sejarah yang telah jenuh oleh makna, dibandingkan mantra yang membawa makna ke altar kekuasaan super-natural.

Foto diambil dari http://cdn-media.viva.id

Foto diambil dari http://cdn-media.viva.id

Pantun di luar tubuh-penutur

605 Puisi Sitor Situmorang yang dikumpulkan J.J. Rizal, terbit tahun 2006 dalam 2 jilit, dugaan saya merupakan kumpulan terbesar yang pernah dihasilkan penyair Indonesia setelah Subagio Sastrowardoyo. Membaca 2 buku puisinya ini seperti memasuki galeri puisi yang berjalan dari waktu ke waktu, dari pertemuan ke pertemuan lainnya. Galeri itu seperti hujan besar. Kita harus menunggu hujan itu reda, menjauh dari provokasi puisi modern, hingga tinggal sedikit gerimis untuk bisa bertemu dengan puisi-puisi Sitor. Begitulah gerimis menuntun saya memasuki galeri itu, berisi langkah-langkah puitik yang ditempuh Sitor.

Mulanya galeri itu terbaca sebagai kehidupan kelas bawah di jakarta, kampung-kampung yang belum teraliri listrik (lampu menyala hitam: sajak ‘Metropol’), senda gurau, tangisan ibu yang mengantar anaknya pergi merantau. Tetapi kemudian terjadi berbagai pergerakkan dan perubahan cara pandang. Galeri puisi yang merekam hampir setiap denyut proses kepergian, perjalanan dan pertemuan ke proses perjalanan kembali sebagai ‘pulang yang hilang’, ‘pulang yang asing’, ‘pulang yang gila’, tepatnya: ‘pulang yang tidak kembali’. Rumah untuk mendapatkan tanah air dalam puisinya Ke Yogya, pada akhirnya juga tidak menjadi tanah air sebagai rumahnya untuk pulang.

Galeri puisi itu seperti sebuah sungai yang oleh berbagai pertemuan arus, akhirnya membelah diri jadi beberapa sungai. Setiap terjadinya pembelahan sungai menjadi sungai baru, dari pembelahan itu juga terjadi “pembacaan baru” atas sungai sebelumnya. Dan akhirnya tampak bahwa sungai itu merupakan pergulatan panjang aku-lirik yang mencari indentitas kepenyairan, identitas politik dan identitas makrifat sebagai “strategi membaca” yang dilakukan Sitor. Inilah kanon-kanon puisi Sitor yang tidak pernah terjadi pada penyair lainnya di Indonesia. J.J. Rizal, yang telah mengumpulkan 605 puisi itu, membuat priodesasi atas puisi-puisi Sitor berdasarkan perubahan kehidupan Sitor sendiri. Periode ini terbagi dalam 7 kategori:

- Periode 1948-1950: awal Sitor menulis puisi dan bergaul dengan berbagai seniman di Jakarta yang oleh HB. Jassin dan A. Teeuw dilabelkan sebagai “Angkatan 45”.

- Periode 1951-1955: Sitor mulai melakukan perjalanan ke Eropa.

- Periode 1956-1967: Kian mendekatnya Sitor memasuki garis politik sosialisme Sukarno. Tiongkok, Rusia dan Eropa Timur banyak digunakan sebagai medan penciptaan puisi-puisinya. Dan impian Sitor akan kemerdekaan Asia-Afrika dari imprealisme Barat.

- Periode 1967-1975: sebagai periode yang hilang karena Sitor masuk ke dalam penjara pemerintahan Suharto.

- Periode 1975-1979: Sitor banyak melakukan perjalanan ke berbagai kota dan pulau di Indonesia.

- Periode 1980-1999: Sitor kembali meninggalkan Indonesia.

- Periode 2000-2005: Sitor kian memasuki masa tua (81 tahun) dan hidup dalam perjalanan bolak-balik antara Belanda-Indonesia.

Ke tujuh periode ini merangkum hampir 60 tahun perjalanan kepenyairan Sitor, juga untuk sementara merupakan jalan paling aman dalam membaca karya-karya Sitor. Periodesasi yang cukup untuk membongkar kesan seakan-akan puitika Sitor berhenti sebagai Angkatan 45. Tetapi pada sisi lain juga bisa menjebak pembaca, seperti saya, untuk mengikuti puisi-puisi Sitor melalui alur kehidupan penyairnya. Alur yang membuat bayangan lain di luar puisi. Terjebak menggunakan puisi sebagai konfirmasi atas biografi penyair. Menghilangkan kemungkinan puisi mendapatkan momen kekiniannya maupun berlangsungnya pembacaan inter-teks yang mungkin dilakukan.

Sejak awal hingga akhir tulisan ini, saya tidak bisa mengatasi masalah di atas. Terutama karena memang Sitor mengalami dinding-dinding perubahan yang sangat beragam: dari kehidupan masa kanak-kanaknya di Toba, memasuki pergulatan awal nasionalisme dan modernisme di Batavia masa Hindia Belanda, revolusi kemerdekaan, pergulatan ideologi, perjalanan di luar Indonesia, beralihnya Orde Lama ke Orde Baru, masuk penjara dan kemudian hidup di Belanda. Alur biografi yang menggabung mata-wartawannya dengan mata-kepenyairannya dalam bayangan biografi penyair dan biografi puisinya. Dia bergerak dalam personifikasi antara Sibolga sebagai ‘kampung lama’ dan Paris sebagai ‘kampung baru’, lalu menetap di Apeldoorn, Belanda. Perubahan perjalanan makna yang gradasinya tidak terbayangkan antara ‘Pasar Senen’ yang belum memasuki jaman listrik dengan garis Golden Gate dalam puisinya ‘San Fransisco’ yang dibanjiri cahaya listrik. Periodesasi yang dilakukan JJ. Rizal itu, kemudian cenderung saya gunakan lebih sebagai sebuah transit pembacaan. Karena bagaimana pun saya tidak bisa memperlakukan puisi sama sebagai seorang penyair.

Pasar Senen, yang dianggap sebagai puisi Sitor yang pertama kali dipublikasi pada tahun 1948, memperlihatkan lantai yang mendasari perjalanan kepenyairan Sitor. Puisi ini melibatkan kerberpihakkan kepada kelas bawah (tukang beca, tukang delman, penjual kopi, singkong goreng), budaya lokal (kebaya merah), senda gurau budaya lisan, dan perempuan (Aminah) sebagai indeks penting yang sering muncul kembali dalam puisi-puisi Sitor. Indeks yang tidak membuat belahan tajam antara tradisi dan modern, kota dan kampung, cinta dan ideologi.

Puisi tersebut memainkan bola-bola imaji dalam pola yang tampak sederhana, tetapi datang seperti hembasan ombak yang mencampur arus, buih, udara bergaram dan seretan pasir di pantai. Pola ini terbagi dalam 3 layar: pertama, layar pengantar yang menuntun pembaca masuk ke tubuh puisi (sampiran dalam pantun). Dibuka dengan kebimbangan dalam memandang perubahan: Suaranya lain sekarang, atau pendengaranku telah berubah? Kedua, semacam lampiran deskriptif tentang konteks puisi. Pada puisi lain, lampiran ini kadang dibuat sangat jelas dengan mengurungnya dalam tanda kurung buka dan tutup. Dan ketiga, layar untuk menyampaikan pesan (isi dalam pantun). Ke 3 layar itu bergerak seperti bola-bola imaji yang datangnya tidak terduga lalu saling membaur antara layar 1 dan 2 untuk menghasilkan realitas teks yang berbeda. Layar yang dimainkan melalui dua sudut pembacaan: suaranya yang lain, atau pendengaranku telah berubah?

Pola dengan 3 layar itu tampak jelas dalam puisi Di Gunung Sepi yang saya kutip utuh di bawah ini:

Malam tiada bulan.

Di gang sepi.

Anak cari hiburan.

Menepi-nepi.

Suatu pagi.

Tiada matahari.

Tinggalkan ibu.

Rantau dituju.

Ibu segan nangis.

Tangan sayu menepis …

Malam rindu bulan.

Di gang samar sepi.

Anak cari hiburan.

Ibunda jauhlah kini …

Pada bait pertama ada malam, bulan, gang sepi, anak dan hiburan. Tidak ada satu pun dari diksi ini muncul kembali pada bait ke 2 sebagai layar lampiran. Tetapi pada bait ke 3, dengan cara terjadinya pergeseran diksi dari sintaksis yang sama, bait 1 dan bait 2 bertemu kembali dalam realitas teks yang berbeda. Pada bait ke 2, semua peristiwa bahasa dari bait 1 seakan-akan sirna atau berlalu begitu saja. Tetapi pada bait 3, bait 1 muncul kembali dengan wajah lain, wajah yang telah tercampur oleh bait 2 dan menggeser pemaknaan. Pola ini selanjutnya berkembang melampaui teknik, lalu tumbuh sebagai strategi puisi dalam melakukan “pembacaan baru” atas yang lama. Bait akhir berfungsi untuk membaca kembali bait sebelumnya dalam ruang yang lain, sama seperti membaca identitas melalui ruang yang berbeda. Pola yang juga bisa digunakan dalam membaca pencapaian puitik puisi-puisi Sitor.

Bentuk pantun yang digunakan Sitor tidak jatuh sekedar permainan kata atau sulap kata-kata. Menerapkan pantun seperti ilmu alam dalam siklus antara laut dan turunnya hujan, siklus antara daun kering dan penyuburan tanah. Siklus yang sama dalam pembayangan pertemuan antara tubuh dan bahasa untuk puisi. Dia bergulat mencari batas antara kata dan makna sebagai misteri dari pantun. Ketika pantun dilepaskan dari tubuh penuturnya sebagai peristiwa lisan, dan dipindahkan ke tubuh tulisan sebagai peristiwa bahasa, apa yang tertinggal pada pantun? Dia membutuhkan tubuh barunya. Tubuh yang dalam puisi-puisinya sering bertemu dengan personifikasi akan batu, bunga dan kabut. Memadatkan ruang imaji pada pantun menjadi bentuk puisi dalam gema haiku gaya Sitor. Imaji yang kadang-kadang saya bayangkan seperti pantun yang ditulis dalam batu (puisi Dari Pantun Lama):

Kembanglah bunga dalam batu

Betapa tuan memetiknya

Makna dihadirkan melalui bayangan memetik antara tuan dan bunga. Lalu situasi di luar makna antara batu dan bunga, berfungsi menghadirkan makna di luar puisi dengan tuan dalam personifikasi batu. Sitor menempatkan kata lama dalam judul puisinya itu. Memperlihatkan upaya yang tidak mudah untuk mempertahankan pantun sebagai vintage puisi dalam agresi modernisme. Bunga, batu, betapa, dan tuan pun telah menjadi indeks masalalu dalam agresi ini. Ruang imaji pada puisi Sitor itu, saya rasakan juga seperti hidup dalam tubuh saya. Tetapi saya tidak tahu nama, asal-usul dan pola kerjanya. Semacam naluri paganistik dalam menghadapi ruang di sekitar saya. Naluri yang tidak bisa ditempatkan dalam kategori wacana lama atau baru, karena selalu hadir sebagai kekinian dalam momennya. Dan hingga kini saya tidak pernah bisa menulis pantun. Bahasa Indonesia yang saya gunakan adalah bahasa yang telah dihuni oleh produk-produk elektronik dan berbagai jargon intelektual yang hubungannya tidak terlalu jelas dengan kehidupan di sekitar saya. Wacana-wacana seperti post-kolonial, feminisme maupun post-modernisme kadang saya terima sebagai fiksi, mengatifkan kembali tubuh-post-kolonial saya sebagai tubuh autis yang laten: jauh dari sumber terjadinya pergaulan antar grand-narasi. Mata air, sawah, embun, kambing kian menghilang dalam bahasa Indonesia yang saya gunakan (lebih lagi kambing yang disembelih di jalan-jalan untuk hari raya, dalam bayangan kengerian dan kesedihan). Tatapan mata kambing itu persis sama dengan puisi Sitor: Kembanglah bunga dalam batu. Betapa tuan memetiknya. Puisi yang menjelaskan lahir dari ruang imaji yang (seolah-olah) saya kenal, tetapi saya sudah tidak mendapatkan tubuh dan bahasanya lagi. Puisi Sitor ini untuk saya menjadi ruang ziarah bagi kehilangan seperti ini, ziarah kepada semacam “ilmu alam di bawah kata” sebagai bengkel puisi untuknya.

Sitor lahir dari leluhur Sisingamaraja dalam tradisi Batak Toba. “Selama delapan belas generasi, leluhur Sitor menguasai satu wilayah kecil, enam kali dua belas mil, di Sumatra Utara. Daerah itu bergunung-gunung dan berbatu karang. Orang Belanda kemudian datang menjelang akhir abad ke-19. Ayah Sitor melawan orang-orang Belanda itu dari tahun 1884 sampai 1908. Wilayah suku yang diperintah oleh ayah Sitor terdiri atas tiga lembah yang melandai dari perbukitan yang tingginya enam ribu menuju sebuah danau yang indah. Sawah-sawah berwarna pucat dengan tanggul-tanggul dan dinding-dinding batu yang menurun ke dalam lembah. Padi tidak tumbuh dengan lebat dan berwarna zamrud, seperti padi yang tumbuh di tanah yang lebih subur. Di sini Sitor menghabiskan masa kecilnya dalam satu keluarga besar kepala suku. Dinding-dinding batu besar melindungi kampung itu; celah-celah pintu masuknya sangat sempit dan dapat dengan mudah dipertahankan atau ditutup sama sekali. Beberapa rumah dibangun di sebuah lapangan. Rumah-rumah itu memiliki atap yang berbentuk tanduk dan tinggi, bagian depannya menjulang di tengah; mendongak di kedua ujungnya seperti haluan perahu. Semuanya adalah suatu rancangan yang menurut Sitor melindungi rumah-rumah itu dari tiupan angin kencang di wilayah itu.4

Deskripsi Naipaul itu memberikan sebuah lukisan besar, tradisi yang dipelihara oleh 18 generasi bersama alam di sekitarnya, sebagai pembayangan geologi puisi dari bahasa visual dalam puisi-puisi Sitor. Bahasa visual ini bergerak dalam jarak-jarak tajam antara puncak gunung, jurang dan lembah; keras dan halus antara bukit-bukit batu dan persawahan; jarak yang memisahkan antara gunung, laut dan danau Toba di tengahnya; elemen kabut yang bisa menenggelamkan sebuah gunung ketika kabut turun, dan muncul kembali dengan megah ketika kabut telah menghilang. Ruang yang bermain seperti gerak zoom out dan zoom in dalam kamera. Saya kutip: Napasmu mengelus jiwaku. Tersingkap kabut dataran. Dan kutahu di tepi selatan, laut manggil aku berlayar dari sini (“Kaliurang”). Fungsi napasmu dan kabut diparelkan untuk memunculkan daratan selatan yang memanggilnya pergi merantau kembali. Puitika jarak yang bekerja dalam bahasa visual Sitor lebih jelas lagi dalam puisinya Nocturno:

Jauh di dasar jiwa ada udara tipis.

Penuh lagu tak terlerai kata manis.

Benua selalu terbalut gerimis.

Samar, merayu, makin lama makin tipis.

Peran kabut tidak hanya memainkan jarak, juga menanamkan memori alam ke dalam tubuh (Jauh di dasar jiwa ada udara tipis). Kabut datang tanpa suara, seperti sihir yang turun dari langit dan mengubah jarak menjadi realitas yang diubah atau ditenggelamkan. Tetapi gerimis menghasilkan suara, nyanyian liris; membuat jarak memiliki dimensi yang tidak semata-mata fisik, melainkan juga jarak auditif dalam lapisan-lapisannya.

Perantauan Sitor pada periode awal ini kian bergerak dari perantauan geologi-sosial ke ruang makna yang lain, yaitu eksistensialisme. Pergaulan kelas bawah dalam puisi Pasar Senen, sampai tahun 1956, seperti tertunda oleh persentuhan Sitor dengan pesona eksistensialisme setelah mengunjungi Eropa. Yang berlanjut dari periode awal ini adalah tema perantauan. Chairil Anwar rupanya salah satu dari “teman ideologis” dalam perantauan ini. Permainan jarak dalam bahasa visualnya menjadi kian padat memainkan bola-bola imaji, berlangsung dalam patahan-patahan jarak, tajam dan genting, dalam puisi yang ditulisnya untuk Chairil:

Debu campur deru.

Deru tambah sedu.

Sedu dijalin rindu.

Tebaran satu lagu.

Kata-kata patah.

Kehilangan irama.

Didera panas.

Api neraka.

Jalinan puisi dibuat dengan tenaga penuh: Enerji dipertaruhkan dalam batas rawan antara menghancurkan dan menguatkan. Puisi ini sebenarnya masih dibuat dengan pola yang sama dalam menghasilkan bola-bola imaji. Tetapi pola itu dijalankan dengan jarak yang telah dipatahkan, menjadi kubistik. Kata dibiarkan seperti balok-balok utuh dalam bangunan yang berdiri hanya sebagai konstruksi. Perantauan yang dilakukan Sitor pada periode ini mendapatkan dataran baru lewat kian dekatnya Sitor dengan kanon eksistensialisme. Menerima kata sebagai sesuatu yang patah, kehilangan irama, sambil menerima panas dan neraka sebagai gagasan dalam puisi yang tidak umum pada masanya. Aku-lirik mulai membuat pernyataan-pernyataan tegas: Rebutlah dirimu sendiri, dan pisahkan segala yang melekat lemah. Kita akan membubung ke langit menjadi bintang jernih sonder debu. Bila hidup menolak. Ia kita tinggalkan (“Perhitungan” untuk Rivai Apin). Puisi seperti ini, yang menempati barisan awal para modernis dalam sastra Indonesia bersama Rustam Effendi, Armijn Pane, Sutan Takdir Alisjahbana, Chairil Anwar dan kemudian Asrul Sani, berada dalam satu nafas dengan frase “memindahkan kekuasaan dalam tempo sesingkat-singkatnya” dari teks Proklamasi Kemerdekaan. Gagasan yang membawa argumen lain di sekitar persiapan untuk merdeka atau persiapan untuk menjadi modern sebagai agenda yang tidak bisa dipisahkan. Gagasan yang jelas pada puisi “Perhitungan” seperti yang ditulis Sitor, sering saya terima sebagai wilayah gelap untuk generasi seperti saya yang hidup menjelang berakhirnya Orde Lama. Tidak mendapatkan bayangan latar pembaca pada masanya. Ada semacam “peledakan makna” untuk politik makna yang sedang berlangsung pada masanya.

Foto diambil dari http://retakankata.files.wordpress.com

Foto diambil dari http://retakankata.files.wordpress.com

Gereja Bahasa dari Biksu Tak Berjubah

Kaca jendela, lampu listrik, telfon, antene dan musim gugur mulai mewarnai diksi-diksi Sitor, setelah mengunjungi Eropa, 1951-1955. Menempatkan aku-lirik dalam ketidakpastian. Meragukan semua keberadaan yang dinyatakan sebagai kepastian bulat: Ketidakpastian ialah udara bagi pemikiran untuk hidup. Ketidakpastian ialah keagungan wajah petualangan … Ketidakpastian ialah kepercayaan yang mengenal dirinya. Ketidakpastian ialah kepastian manusia yang tidak memerlukan sejarah … Ketidakpastian ialah kematian dari saat ke saat. Ketidakpastian ialah hidup yang tidak dijadikan rumah. Publik pembaca seperti apakah yang dibayangkan Sitor untuk puisinya ini? Mengejutkan pada frase: “Ketidakpastian ialah kepastian manusia yang tidak memerlukan sejarah” bersama “Ketidakpastian ialah hidup yang tidak dijadikan rumah”. Pembaca Indonesia atau pembaca Eropa? Disorientasi ruang yang beresiko untuk terjadinya disorientasi makna, dan bisa terjadi pada penyair Indonesia yang menulis di luar. Rumah yang merupakan elemen sosial mendasar kehidupan komunitas dari berbagai sub-kultur di Indonesia, ditempatkan terbalik dalam konteks perantauan Sitor. Menolak pelembagaan atas makna (rumah sebagai otoritas makna: anak tidak boleh pulang malam, istri tidak boleh pulang pagi). Puisi mendorong pembacaan makna di luar rumah dan di luar sejarah, dalam konteks masyarakat yang masih sibuk perebutan makna, bukan penataan makna. Puisi yang memunculkan jarak baru antara rumah dan perantauan (penyair), antara hidup dan sejarah (wartawan). Mendorong jubah baru dari personifikasi perantau ke pemberontak.

Sebagian pengamat sependapat bahwa perjalanan Sitor ke Eropa ikut membawa warna soneta ke dalam puisi-puisinya (Ajip Rosidi). Terlibatnya Sitor dengan soneta tidaklah terlalu mengherankan dengan dasar pantun dan syair yang sudah mewarnai puisi-puisinya. Saya tertarik untuk melihat bagaimana bahasa jarak dalam visualisasi Sitor mengalami pembacaan baru lewat perjalanan ini. Salah satu di antaranya puisi “Kepada Toto Sudarso Bachtiar”: Tapi peta telah terhapus oleh rel dan debu kibasan kota. Dan pandangan ini akan tetap jadi beban, juga mengeratkan pandangan Ibu yang menunggu di pegunungan. Puisi ini memberi kerangka pembacaan tentang kualitas rumah dan sejarah untuk puisi sebelumnya sebagai penjenuhan makna dari metafor peta yang telah terhapus rel dan debu kota. Peta dan kota disandingkan sebagai paradoks dalam pertemuan vokal ta-ta pada akhirannya. Peta yang umumnya berfungsi untuk membaca kota, menjadi sebaliknya kota yang tumbuh menghapus peta. Jarak yang biasa digunakan untuk mengukur perubahan, dilumpuhkan ketika perubahan itu sendiri berlangsung juga berlangsung sebagai pengaburan. Hubungan anak-ibu dalam dimensi perantauan pun kian terpisah menjadi hubungan ‘orang gunung’ dan ‘orang kota’. Ini pada gilirannya akan menentukan makna ‘manusia perantau’ menjadi ‘manusia petualang’. Yang satu menandai ‘kepulangan’ satunya lagi menandai ‘perjalanan tanpa pulang’.

Garis perjalanan ini mulai memperlihatkan bahwa nasionalisme bukanlah semata-mata pemikat tunggal, di baliknya membayang pemikat lain, yaitu modernisme. Tatanan sosial dari realitas modern ini baru ditemukan Sitor dalam perjalanannya ke Eropa. Paling tidak, sampai dengan Polemik Kebudayaan yang antara lain digerakan Sutan Takdir Alisyahbana, modernisme terlanjur dipahami sebagai individualisme, tanpa melihat tatanan sosial yang membentuk realitasnya. Begitu pula dengan puisi Sitor tentang ketidakpastian, pada masanya bisa dianggap sebagai individualisme. Sitor telah membuka sebuah wawasan lain dalam kesusastraannya, menempatkan perantauan di luar makna.

Puitika jarak dalam bahasa visual Sitor kian tajam dalam membaca substansi. Terutama penolakan Sitor atas eksistensi tuhan lewat dialetika “ada-tidak-ada”. Bahwa eksistensi ilahiah itu tidak bisa ditempatkan dalam teologi ‘ada dan tidak-ada’: Jika kau ada, kita dua dalam pertentangan jika kau ada. Jika kau tak ada, aku tanya dalam kesemestaan tiada. Berdua kita sama-sama bertanya pada yang tiada (‘Doa Tengah Malam’). Puitika jarak bergerak dalam batas tipis antara ada dan tidak-ada sebagai sampiran yang menentukan makna isi. Gunung, yang sebelumnya merupakan modal geologis Sitor dalam memasuki bahasa visual, juga mendapatkan pembacaan baru lewat jarak-mistis ini: Berdiri di sini, jagad mata seluruh (‘Gunung’). Gunung membuat ‘mata-yang-melihat’ menjadi ‘mata semesta’. Mata yang tidak lagi membagi-bagi ruang, mata yang bersatu dengan ruang yang dilihat. Yang dilihat jadi bagian dari yang melihat. Sebelum bernama, ia telah bunga (‘Bayi dan Bunga’), metafor memperlihatkan bagaimana puitika jarak pada puisi-puisi Sitor kian bergerak menuju makna di luar sejarah.

Soneta menjadi tidak penting lagi, teknik menjadi tidak penting lagi, bahkan puisi pun kian menjadi tidak penting. Sitor tiba-tiba melangkah ke arah puisi-puisi haiku dalam fenomena Zen. Minimalisasi dalam puisinya memperlihatkan bagaimana Sitor menempuh puitika yang belum ada sebelumnya dalam puisi modern Indonesia pada masanya. Dan memunculkan dugaan sebagai puisi gelap, terutama terhadap salah satu puisinya (Malam Lebaran), yang hanya terdiri satu baris puisi: Bulan di atas kuburan. Bisu dari latar maupun peristiwa yang bisa digunakan untuk menopang makna. Bulan dihadirkan sebagai bulan dan kuburan juga dihadirkan sebagai kuburan. Penempatan yang menghasilkan bayangan ketika kedua materi ini kita baca seperti melihatnya berada di depan kita, bukan sebagai puisi maupun sebagai lukisan dua dimensi. Dalam salah satu esainya, Sitor menulis: ‘… kebisuan adalah unsur vital dari setiap sajak. Pesan, komunikasi atau pengaruh batin yang ingin diwujudkan melalui puisi berwadah kebisuan. Lubuk hati dan rasa adalah dasar yang ingin dicapai dengan kata-kata puisi, dengan sarana bahasa. Kepekaan akan puisi adalah kepekaan akan kebisuan yang padat, di tengah kebersihan. Ada puisi yang gemuruh menyanyat, menusuk, menghantam, bahkan terkadang terasa menjotos.’ (Penyair Dalam Penilaian Jaman: Dewan Kesenian Jakarta, 16 Juni 1978).

Sitor seperti memasuki ‘gereja bahasa’ lewat puisi-puisi minimalisnya yang tidak lagi mengandaikan adanya jarak antara yang melihat dengan yang dilihat, antara yang disentuh dengan yang menyentuh. Gereja bahasa itu hadir dengan kebeningan dan keheningan yang nyaring dan dalam. Puisi Sitor yang lain masih memperlihatkan adanya ruang sosial yang tetap dijaganya untuk tidak sepenuhnya tenggelam dalam aku-mistis. Ruang sosial itu bukanlah ruang keterlibatannya dengan kelas pekerja, melainkan sisi lain dari gereja si petualang. “Kamar”: Setiap dering telfon, setiap surat di ambang, setiap ketok tak disengaja pada pintu, bikin terkejut mengigil. Aku-mistis dan aku-petualang seperti bertabrakan atau saling menyadarkan setiap muncul kode yang datang dari luar melalui dering telfon, kedatangan surat atau ketukan pada pintu. Puisi ini tidak semata menyampaikan momen puitik di luar bahasa (dering telfon dan ketukan pintu sebagai peristiwa sebelum komunikasi), tetapi juga sebagai ruang traumatik menghadapi sesuatu yang tidak terduga.

Benturan-benturan yang berlangsung dalam puitika-jarak, muncul seperti gempa dalam bahasa yang membelah sungai lama menjadi sungai baru, tanpa meninggalkan sungai lama. Menjadi pembacaan baru terhadap sungai lama. Jakarta yang sebelumnya dibaca lewat senda gurau orang-orang malam di Pasar Senen dan lampu-lampu yang menyala hitam, kini menjadi: Diriku rawa. Panas membatu di putih dinding. Semua punya arti, manusia dan malaria (‘Jakarta’). Sitor tidak lagi melakukan deskripsi lewat mata, melainkan lewat persepsi. Kota besar kian dekat dengan dehumanisasi tumbuhnya ruang urban bersama penyakit yang dibawanya. Persepsi yang memainkan zoom in-out yang kian minimalis dalam menyampaikan makna lewat ruang terpisah: Semesta di balik mata, terpisah kaca. Mengecil ikan dalam kerang.

Hubungan antara mata dan bahasa jarak kian menjadi ikonik dalam puisi-puisi Sitor selanjutnya. Menempatkan ‘gereja bahasa’ sebagai gereja dari mata penyair yang memiliki cara melihat lewat nama-nama. ‘Mata’: Di bawah mata warna-warni, sudah lama tak ada kemejaku lagi. ‘Kemeja’: Di bawah kemeja warna-warni, sudah tak ada hatiku lagi. Pembentukan metafor dalam puisi ini berlangsung paralel satu sama lainnya. Puisi Mata baru terbaca lewat puisi Kemeja dan sebaliknya. Sitor mulai memisahkan antara struktur dan konstruksi lewat kedua puisi ini. Keduanya memiliki struktur yang sama, tetapi konstruksinya baru terjadi bila kita menggabungkan keduanya dalam satu pembacaan. Strategi teks seperti ini tidak banyak dilakukan dalam puisi Indonesia hingga sekarang ini.

Sitor rupanya memang telah membangun gereja bahasanya sendiri. Membaca pulang sebagai hilang, dan hilang sebagai cara keluar dari tragik ending: Jangan kau bawa ke perjalanan apa yang kau miliki. Sastera ialah penetapan kepastian yang tak mau dirumuskan (‘Baris Antara yang Dibaca’). Puisinya ‘Ziarah dalam Gereja Gunung’ merupakan pernyataan metaforik yang dilakukan Sitor mengenai gereja kepenyairannya, menempatkan spritualitas bukan sebagai lembaga identitas. Dalam puisi lain, Sitor menyebutnya sebagai ‘Biksu Tak Berjubah’.

Perjalanan Aku-Ideologis

Aku-mistis dari Biksu Tak Berjubah itu tiba-tiba seperti lenyap begitu saja ditelan kabut politik. Sitor kian mendekat ke dalam arus politik masa Sukarno. Arus ini membawanya ke dalam perang ikon yang lain, dimana kelas pekerja adalah romantisme baru untuk munculnya politik dan moral sosial terhadap kelas bawah yang sepanjang jaman, hidup sebagai objek pemerasan dan penindasan sang bos pemilik modal. Arus ini membawanya ke dalam perjalanan dengan personifikasi baru dari aku-mistik ke aku-ideologis. Arus yang membawa Sitor ke Tiongkok, Rusia dan negeri-negeri sosialis lainnya sebagai perjalanan aku-ideologis sekaligus sebagai kota-kota ideologis: Peking, Shanghai, Leninggrad, Berlin yang terbelah 2, Weimar, Praha, dan Dubrovnik. Sitor melakukan perjalanan ke Tiongkok, awal 1960, antara lain bersama Rivai Apin dan Utuy Tatang Sontani.

Seperti halnya puisi ‘Pasar Senen’ yang menjadi pondasi puisi-puisi Sitor selanjutnya dalam periode 1948-1955, begitu pula dalam periode aku-ideologis ini (1956-1967). Sitor membukanya dengan kode-kode dunia pertanian, di mana asap di sawah dibaca sebagai tanda kehidupan. Dan jerami yang telah dibakar setelah panen sebagai pupuk baru untuk tumbuhnya dunia baru (‘Sajak di Sawah Tanda Hidup’). Sajak ini menawarkan cara berpikir revolusioner dengan melihat perubahan untuk lahirnya jaman baru sebagai siklus dalam dunia pertanian. Dalam periode ini mata-deskriptif berjalan berdampingan dengan mata-ideologis dalam deskripsi-deskripsi puisi Sitor. Sampiran dalam pantun di sini kembali bekerja seperti ilmu alam di bawah kata, pembayangan cara melihat sama seperti siklus abadi pada setiap gejala alam. Dalam sebuah puisinya disebut sebagai ‘Alkimiah’ dalam pembayangan gejala-gejala kimiawi. Salah satu puisinya “Surat dari Tiongkok untuk Retni” memperlihatkan bagaimana mata-deskriptif dan mata-ideologis itu bekerja sama dalam melambungkan bola-bola imaji revolusionernya: Dua hari dua malam – pemandangan jadi kisah. Warna batu, gerimis dan daunan – kisah cerobong berlapis langit, melepas sastra sulaman, dongeng-dongeng kenyataan Tiongkok bikinan pekerja-pekerja, gadis dan pemuda, berbedak debu batu arang Zaman Baru. Selamat datang kawan!

Lihatlah cara Sitor menjalin deskripsi puisinya seperti memetik berbagai bunga, merangkai dan menyusunnya dan setelah itu tumbuh sebuah taman baru dari kelas para pekerja, gadis dan pemuda. Zoom in-outnya bergerak dari mata alam dan kebudayaan Tiongkok ke mata ideologi. Imprealisme + Sosialisme = Revolusi! Dunia – Imprealisme = Simfoni! (‘Alkimiah Zaman’). Aku-lirik yang sebelumnya menyatakan ketidakpastian adalah keberanian untuk berjalan tanpa sejarah sebagai daerah barunya, dalam periode ini menyatakan pentingnya kesetiakawanan. Tanpa ini, semua gerakan akan lumpuh, tidak mendapatkan subyektifitasnya (‘Makan Roti Komune’): Aku ingin minum dari kehangatan, harapan saudara-saudara. Aku ingin makan roti ini, roti komune sebagai tanda kesetiakawanan dan harapan antara manusia. Dan: Tiongkok adalah Ibu 650 juta jiwa, tempat tuhan menitipkan sajak kehidupan. Dalam periode ini Sitor melakukan pembacaan ulang atas kota-kota yang pernah dikunjunginya lewat sajak ‘Kenangan’: Hongkong, Tokyo, Paris, Roma, New York, Jakarta, Peking. Paris misalnya, lewat periode ini dibaca ulang sebagai burung dalam sangkar yang menyanyikan kenangan untuk hari esok. Paris merupakan kota yang hingga kini terus sibuk membuat sangkar sebagai sejarah makna bagi sihir waktu. Media untuk aksi-aksi revolusioner, seperti boikot, juga muncul dalam puisi-puisinya pada periode ini. Atau rumus-rumus revolusioner tentang pemimpin yang lahir dari penindasan, dan kemerdekaan harus berakar pada rakyat (‘Kembali Kepada Marhaen’).

Di tengah sajak-sajak revolusioner Sitor itu, tiba-tiba muncul kembali metafor-metafor yang khas datang dari aku-mistis lewat sajak “Dari Pantun Lama”:

Kembanglah bunga dalam batu

Betapa tuan memetiknya

Kembanglah bunga dalam batu.

Tangan ini tak kuasa memetiknya.

Hendak akarnya ambilah pisau.

Di sana hati tuan tak mampu.

Kebimbangan dan pertanyaan di tengah ketidakpastian, seperti dibiarkan kembali bersuara, lelah dan sendirian:

1962

Aku terlena di pinggir Seine

Aku terlena di pinggir Yangtze

Terlena di pinggir Nil! Hati bertanya.

Puisi yang hanya terdiri 3 baris, dibiarkan selesai dalam konstruksi yang menggantung. Paralel dengan keberadaan tubuh aku-lirik di pinggir ke 3 sungai legendaris itu (Seine, Yangtze dan sungai Nil), tergantung antara daratan dan sungai. Dan sebuah puisi lagi, seperti pesan bahwa revolusi membutuhkan hitungan waktu: Apa yang tidak dapat kau hancurkan dengan tangan, hancurkan dengan sajak. Tapi demikian, kau bangun lagi dindingnya waktu. Puisi ini seperti penutup dari perjalanan aku-ideologis. Perubahan politik terjadi. Suharto menumbangkan pemerintahan Sukarno, lahir pemerintahan Orde Baru. Sitor menjadi tahanan politik dalam pemerintahan Suharto, tanpa pengadilan. Mendekam selama 8 tahun dalam penjara. Dari bahasa politik yang dibentuk pemerintahan Orde Baru, penahanan atas Sitor ini mudah dibaca sebagai penahanan terhadap ikon-ikon Sukarno maupun aktor-aktor politik sayap kiri. Tetapi dari cara membaca Sitor (lewat sebuah percakapan dengan Sitor sekitar awal tahun 2000), penahanan ini berkait erat dengan anti militerisme di bawah Nasution yang ditolak Sitor. Apa yang dicemaskan Sitor dengan tumbuhnya militerisme di Indonesia, memang kemudian terjadi di bawah pemerintahan Suharto. Munculnya elit-elit penguasa yang korup, hirarkis dan birokratis, kian jauhnya negara dengan rakyat.

Masa itu, Sitor duduk sebagai Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) periode 1959-1965, sebuah lembaga kebudayaan di bawah naungan PNI (Partai Nasional Indonesia). Sitor juga menulis sebuah esai, Sastra Revolusioner (1965), sebelum dimasukkan ke penjara Orde Baru. Dalam penjara, dia menghasilkan dua kumpulan puisi: Dinding Waktu (1976) dan Peta Perjalanan (1977). Penjara menghadirkan semacam tubuh konkret dari sampiran di luar makna (rumah dan sejarah) yang dialami Sitor. Dinding Waktu digunakan Sitor dalam puisinya untuk lepas dari sosok Suharto sebagai rejim makna yang telah memenjarakannya, mirip dengan perwujudan personifikasi tubuh-pantun dalam cara memandang dunia politik dengan resiko yang mungkin terjadi antara rumah, sejarah dan penjara. Kepenyairan di sini menjelma menjadi semacam jalan hidup dan cara memandang hidup sebagai mitos yang dilakoni (bukan diperankan).

Penggunaan istilah sampiran yang terus saya pakai dalam tulisan ini, mengesankan peran yang begitu penting dalam pantun. Tetapi hingga bagian akhir tulisan ini, saya belum mendapatkan pegangan yang cukup ajek untuk memahaminya. Umumnya sampiran dipahami sebagai kiasan, sebuah gantungan (sampir) untuk mengantar isi pantun. Kalimat tak sampirke kainmu dalam bahasa Jawa, misalnya, digunakan untuk menggantung atau menempelkan kain pada gantungannya atau pada bahu pemakai kain. Tetapi dalam bahasa Sunda juga ada istilah sampurasun untuk permisi yang terdengar lebih sakral dalam dinding etika budaya Sunda. Kadang istilah sampiran cukup tersamar dalam istilah lampiran yang sifatnya lebih teknis administrasi. Saya tidak bisa memutuskan bagaimana mendapatkan pengertian defenitif dari istilah ini. Untuk sementara saya menggunakannya sebagai ruang pembayangan dari bagaimana Sitor menata imaji-imaji maupun makna dalam puisinya sebagai semacam dialetika dalam puisi. Imaji dari dialetika antara yang-hadir dan yang-tak-hadir. Dalam wawasan ini, personifikasi modernisme yang dibawa Sitor melalui pembayangan masyarakat modern yang ditemuinya di Eropa, tidak lagi semata-mata individualisme seperti yang banyak digunakan untuk menegatifkan modernisme pada masanya.

Dalam tulisan Martin Aleide, mengutip pernyataan Sitor: ‘Saya bukan orang mistik, namun dibesarkan dalam alam yang dirasuki mistik pada masa kanak, di mana mitos dan silsilah adalah anak kembar impian manusia, sekaligus jadi pegangannya. Dunia ini adalah kata kias untuk penjara, secara kebatinan tentunya, untuk orang yang percaya akan yang gaib seperti Ayah, seperti Kakekku.’5 Pernyataan ini memperlihatkan adanya ruang lain antara silsilah, mitos dan mistik yang dimiliki Sitor dan tidak mendapatkan sampirannya dalam individualisme maupun modernisme. Pernyataan Sitor ini memperlihatkan semacam latar geomistis antara tradisi dan alam masa kanak-kanak Sitor, seperti dalam gambaran V.S. Naipaul sebelumnya. Yaitu Sitor yang juga sebagai Raja Usu dari tradisinya.

Foto diambil dari http://idwriters.com

Foto diambil dari http://idwriters.com

Di atas 30.000 kaki antara kata dan makna

Sitor bebas, September 1976. Realitas berubah, bergerak ke arah konsumerisme, munculnya TV, Indonesia mulai membuat pesawat terbang, menggunakan satelit Palapa. Perubahan yang tidak terbayangkan bila dilihat melalui realitas Orde Lama. Politik bahasa lama berganti dengan politik bahasa gaya Orde Baru. Kehidupan partai berubah. Kontrol politik dilakukan hampir di setiap lembaga sosial-politik. Perubahan di luar penjara dan aktifitas yang berhenti sebagai penyair maupun politikus dalam penjara, membuat Sitor memang menghadapi waktu yang hilang selama dalam penjara. Kondisi kehilangan makna dalam penjara harus berhadapan dengan makna baru di luar penjara.

Tiba juga

saatnya aku melangkahkan

langkah pertama

(sesudah 8 tahun menunggu)

saat gerbang ke-7

dibuka

ke dunia luar

yang baru dan menyilaukan

Hubungan antara kata dan makna dialami melalui tubuh yang dilumpuhkan dari ruang sosialnya. Makna yang dibisukan dalam penjara, alih-alih harus berhadapan dengan makna yang riuh di luar penjara. Keriuhan yang datang dari benda-benda industri dan konsumsi. Pengalaman ruang dan waktu makna seperti ini sebagai tubuh yang dihentikan dalam kebisuan makna (penjara), bisa menggemakan kembali bulan di atas kuburan dan Kembanglah bunga dalam batu, tangan ini tak kuasa memetiknya dalam puisi Sitor, sebagai peristiwa puisi yang ditulis dan dibaca kembali di luar ‘penjara makna’. Makna yang menembus batas-batas tubuh sosial sebagai pencapaian bahasa puisi. Sitor menyebutnya sebagai ‘kebisuan adalah unsur vital dari setiap sajak’. Tetapi dalam konteks dua puisi Sitor ini, kebisuan bukan lagi soal unsur dalam puisi. Melainkan memang dihentikan dari kegaduhan makna di luarnya: satu tangan telah lama dipendam, bagaimana tahankan sepi tak berdendam. Khas Sitor: menempatkan ruang makna sebagai komposisi bunyi antara tangan, pendam, dendam.

Masa bebas dijalani Sitor dengan melakukan ziarah ke kota-kota spritual dengan latar Hindu maupun Budha lewat Bali, Jawa dan kampung leluhurnya di Toba. Tindakan yang dilakukan Sitor memperlihatkan kesan bahwa naluri kepenyairannya berjalan mendahului naluri politiknya dalam menghadapi perubahan. Peran politiknya seperti terhenti dengan berakhirnya Orde Lama, hal yang dialami oleh banyak kalangan yang dianggap sebagai musuh politik Suharto. Penyingkiran politik (termasuk pembunuhan politik) yang membuat lembaga demokrasi di Indonesia tumbuh sebagai lembaga traumatik, kehilangan fungsinya dalam membentuk budaya politik. Dengan menggunakan metafor ruang 30.000 kaki di atas permukaan laut, Sitor menghadapi perubahan yang radikal ini: Pagi ini aku terbang 30.000 kaki di atas bumi, sesuai nujum dewa-dewa. Angkasa Gunung Agung 1000 kalpa lalu dan minum coca-cola, sajen kaliyuga pariwisata di Puri Besakih (‘Toyabungkah’). Perkembangan teknologi (pesawat terbang) yang melakukan transendensi mesin pada ketinggian 30.000 kaki di atas gunung spritual Bali, dihempaskan begitu saja seperti pesawat terbang yang jatuh melalui penghadiran coca-cola sebagai ikon konsumerisme dan budaya instan. Kenyataan baru ini membuat Sitor harus hadir sebagai ‘turis’ di negerinya sendiri: terasing dalam penjara, tetapi juga terasing di luar penjara. Berhadapan dengan realitas baru: Baja beton, bensin, ganja dan darah geologik muncul dalam periode ini bersama tarian sufi sepanjang gangga-jakarta (‘Megapolis’). Memahami kembali kepenyairan sebagai ‘suku-suku liar terakhir’ (‘Duduk Sore di Batterry New York’).

‘Suku-suku liar terakhir’ merupakan varian lain dari versi garis lurus antara perantau, petualang, si anak hilang dan biksu tak berjubah sebagai garis personifikasi yang dilakukan Sitor. Aku-lirik yang bertahan di luar makna, yang sebelumnya bergerak sebagai tubuh-kata (suaranya yang lain atau pendengaranku yang telah berubah), kemudian mendapatkan varian lainnya sebagai tubuh-sampiran (tubuh majemuk yang juga dihuni gagasan lain): Biarkan aku bercakap-cakap seorang diri, di dunia yang kau perbaharui dalam tubuhku ini (‘Dialog dengan Salibku’). Sitor menggunakan metafor Kristiani dalam puisi ini, dimana tuhan dibaca melaui antropoformisme pada tubuh Yesus. Dan Sitor menempatkannya sebagai ‘tubuh yang diperbaharui’. Antropoformisme teologis ini kemudian dijalani Sitor secara konkret lewat tanggung jawab adat yang dialaminya. Yaitu ketika ia harus pulang untuk pemakaman kembali tulang-belulang leluhurnya di Toba: Kakek dari kakekku dari kakekmu memanggil. Waktu batu peti tenggkorak dibuka pawang, dan aku termangu di depan makam … Kakek yang kumuliakan, maafkan kegetiran hati mendengar lengking pekikmu di hutan berlumut, kerajaan mati asal-usulku … Dan kutarikan kini Tortor Ugari di rumah marga … aku akan menari 7 hari 7 malam, di rumah adat hitam usia (‘Tortor Ugari Ompu Raja Doli’).

Puisi itu menghadirkan Sitor Situmorang utuh bersama dengan tradisi dari 18 generasi yang pernah membentuknya. Dijalani sebagai sebuah prosesi pemakaman. Mengangkat kembali tengkorak leluhur dari peti matinya untuk dimakamkan kembali. Sesuatu yang sudah di dalam (terkubur) dibawa kembali keluar untuk dipindahkan ke dalam (kuburan) yang lain. Ritual yang menghubungkan tubuh-kehidupan dan tubuh-kematian dalam satu peristiwa yang dirayakan dalam komunitas Batak Toba. Tubuh-pantun seperti mendapatkan momen tradisinya melalui tindakan membawa sesuatu yang di dalam (sampiran 1) keluar (sampiran 2) ke dalam yang lain (isi pantun) dalam upacara ini. Sebuah eksotisme yang menghantam keangkuhan modernisme, dan mengukuhkan kembali keberadaannya untuk hidup sebagai masakini bersama: maafkan kegetiran hati mendengar lengking pekikmu di hutan berlumut.

Dalam esai yang sama yang saya kutip sebelumnya di atas, Martin Aleide menyatakan: ‘Mitologi Batak merasuk ke dalam hati Sitor sebagai peristiwa sastra, acara-acara adat yang sarat dengan arti dan penuh irama memperkaya bakat alamnya. Suatu ketika, dia pernah bilang, kalau berada jauh di daratan Eropa, supaya jiwa tetap berada dalam pelukan tanah kelahiran maupun dalam kata-kata dan irama bahasa, dia tak lupa membawa kumpulan sajak Hamzah Fansyuri untuk dibaca-baca.’

Peristiwa itu seperti memperbaharui kembali bahasa jarak yang dialami Sitor dari jarak geologis ke jarak persepsi, jarak kematian dan kehidupan dalam pemakaman kembali tulang-belulang leluhur, kembali lagi dari ruang modern ke ruang tradisi. Tubuh dalam pesawat yang harus turun dan kembali menarikan Tortor Ugari di rumah keluarga turun-temurun. Pengalaman ruang yang cukup untuk hitungan 30.000 kaki di atas laut, tidak semata-mata sebagai jarak ketinggian pesawat untuk terbang, tetapi juga jarak skala makna antara rumah adat dengan petualangan untuk membebaskan diri dari rumah (dan dari sejarah). Makna dalam puisi bertugas mendapatkan pembacanya sendiri, bukan pembaca yang mencari hubungan pengalaman makna terhadap puisi. Puisi seperti menghancurkan filsafat sebelum dia berubah menjadi filsafat.

Realitas lain yang kemudian dihadapi Sitor adalah jarak antara dunia nyata dengan dunia cybernetik lewat komputerisasi, pindah dari mesin tik ke komputer yang tidak mudah dilakukan oleh generasi seperti Sitor. “Adegan Kaca Mobil”: di rongga komputer, rongga-rongga konsumsi, naga lalulintas zaman. Penyedot darah, pelumas termurah, malaikat Honda … impian konsumen di balik olesan lipstik, seni reklame kosmopolitan, panggung absurd, kuda lumping erotika, dikejar motor tarian sintetik. Sitor yang pernah mengalami langsung masa kolonialisme Jepang di Indonesia, alih-alih harus berhadapan dengan Honda sebagai malaikat baru yang menguasai jalan di kota-kota besar, terutama Jakarta. Puisi-puisi Sitor yang sebelumnya tidak mengandaikan berlakunya provokasi waktu lewat percepatan (cukup patuh pada irama puisi), pada puisi ini muncul begitu saja. Fasih untuk menopang ritme baru dari percepatan waktu yang dibawa konsumerisme maupun komputerisasi.

Evolusi puitika yang dibangun Sitor tumbuh secara hypogram dengan perubahan-perubahan jaman. Memperlihatkan Sitor sebagai penyair yang juga dokumentatif atas perubahan yang dialami. Setiap perubahan tidak hanya membawa warna lain pada puisi-puisinya, tetapi juga menjadi pembacaan baru dari yang telah dicapai sebelumnya. Perubahan cara menggunakan bahasa Indonesia juga berlangsung dalam evolusi ini. Sampai tahun 1967, misalnya, setiap pergantian baris pada puisi-puisi Sitor, selalu menggunakan huruf depan kapital seperti pemimpin barisan kata. Setelah itu Sitor mulai menggunakan huruf-huruf kecil, menghasilkan puisi yang hadir lebih intim. Musim dingin yang sebelumnya disebut Sitor sebagai ‘musim rontok’, dalam periode ini juga mengalami perubahan menjadi ‘musim gugur’. Sitor seperti terus menjaga keseimbangan antara membaca dan menulis.

Dari evolusi itu, Sitor menurunkan pandangan-pandangannya tentang bagaimana ia memahami puisi dan kepenyairan:

Tak ada yang lebih jelas dari

kekaburan puisi dan ia

tak berulang. Ia detik sekaligus

keabadian

‘Singa’

Aku bergumam dalam sarangku

Gadis kecil masuk dalam gua.

Aku mengaung “Mengapa kau kemari”

“Aku penyair” katanya.

Barangkali saja aku telah tua.

Sejak itu.

Ia mengganggu dalam sarangku.

‘Guernica’

….

optimum dan maksimum

belenggu estetika

erang indera

ledakan gatra raksasa

kepingan paradoks

drama matematik dan balistik

berdimensi warna darah

melolong menjerit

mantra

pembangkit dan pemulih nilai

Puisi adalah detik yang tak berulang. Tak ada detik lain setelah detik pertama. Penyair adalah gadis kecil yang memasuki kandang singa, lalu mendadak tua dan mengganggu singa dalam sarangnya. Makna puisi adalah kepingan paradoks, drama matematik yang berdimensikan warna darah untuk membangkitkan dan memulihkan nilai. Cara pandang pada ke 3 puisi di atas hampir mirip pada cara bagaimana Sitor menghormati cinta melebihi sorga:

Pada mula segala adalah dosa

Dan dosa pada bumi

Lalu manusia pergi meninggalkan firdaus

Mencari cinta

Manusia petualang adalah manusia yang meninggalkan surga untuk mencari cinta. Cara membaca seperti ini telah ditawarkan Sitor sebelumnya, melalui dua puisi ‘Mata’ dan ‘Kemeja’ dengan struktur yang konstruksinya baru terjadi dengan cara menggabungkan ke dua puisi. Cara membaca yang tidak berbeda jauh dari campuran antara kepingan paradoks (makna), drama matematik (puisi) dan darah merah (tubuh-sejarah). Penyair mengkoreografi ketiga elemen ini melalui momen puitik yang dialami dan dipertemukan melalui bahasa.

Tulisan ini memang berhenti tidak melalui keseluruhan periode yang disebut pada awal tulisan ini. Hanya sampai tahun 1979 dari puisi yang pernah dihasilkan Sitor. Pada jilit pertama masih tersisa periode 1980-1999. Periode 2000-2005, yang terkumpul pada jilit kedua, belum lagi terbaca. Tulisan yang rasanya masih goyang berhadapan dengan perjalanan kepenyairan Sitor yang panjang. Sampai dengan periode 1979, sudah memperlihatkan bagaimana puisi-puisi Sitor membentuk situs kepenyairan di Indonesia yang tumbuh bersama dengan perubahan jaman dalam lingkup dunia.

Pada awal tulisan ini, puisi-puisi Sitor masih saya sebut sebagai galeri puisi dimana sungai pertama membelah menjadi beberapa sungai. Pembelahan itu terjadi akibat pertemuan berbagai arus perubahan. Setiap belahannya mendapatkan pembacaan baru atas sungai sebelumnya. Pembelahan ini mungkin juga bisa dibaca sebagai cara aku-petualang menata kembali imaji-imaji makna perjalanan yang telah dilalui hingga bertemu dan membangun gerejanya sendiri sebagai gereja bahasa. Pada akhir bagian tulisan ini, saya tidak lagi menggunakan istilah galeri, melainkan situs, karena evolusi puitika Sitor tumbuh seperti jejaring puisi. Jejaring itu adalah ruang pembacaan yang saling memperbaharui pembacaan sebelumnya, dimana manusia berdiri sendirian dalam sejarah. Mengandaikan seorang pembaca yang juga berdiri sendirian membaca puisi-puisinya.

Dua Sisipan:

1. Identitas Kebatinan

Akhir september 2004, Sitor Situmorang bersama istrinya (Barbara Brouwer) harus meninggalkan tempat tinggal sementara mereka di jalan Besuki, pindah ke tempat pemungkiman sementara lainnya di jalan Cemara. Kedua daerah ini sama-sama di Jakarta. Menjelang barang-barang diangkat, Sitor terus memutari seluruh ruangan rumah yang akan ditinggalkannya, hilir-mudik hampir tak pernah berhenti. Seluruh ruang dimasuki. Suara tongkatnya berbunyi di seluruh ruang setiap dia melangkah.

Memutari seluruh ruang berulang adalah tindakan intens untuk menata ulang seluruh ingatan dan kenangan. Identitas ingatan melekat pada ruang. Seluruh gerak waktu nyata tidak lagi berlaku. Yang bergerak adalah waktu ingatan dan waktu kenangan. Berputar untuk menemukan momen antara keharusan untuk meninggalkan rumah lama sekaligus bergelayut pada seluruh ingatan dan kenangan dari rumah yang akan ditinggalkan. Barang terakhir yang dikemasnya adalah tip-ex (alat penghapus salah ketik), alat-alat tulis, handuk dan baju dingin. Alat-alat yang seakan-akan aman untuk menutup ingatan. Yaitu alat-alat yang dekat dengan tubuh dan kegiatan menulis.

Pada momen yang lain, saya harus membaca ulang rekaman di atas saat Sitor berbenah pindah rumah dengan deskripsi yang berbeda:

Tidak.

Sitor tidak sedang memutari seluruh ruang dari rumah yang akan ditinggalkannya. Sitor sedang menghidupkan ruang, terus memberinya nafas agar rumah itu tidak menjadi ruang mati setelah dia pergi meninggalkannya. Cara Sitor menghidupi ruang sama dengan caranya berhubungan dengan orang lain. Sitor hampir selalu memiliki gerak-gerak reflek untuk mengguncang situasi mapan atau tubuh bisu dari orang yang sedang bercakap-cakap dengannya. Tongkatnya kemudian mengetuk lantai dengan keras, tangannya memukul meja atau mengguncangkan bahu lawan bicaranya. Di mobil yang membawanya ke jalan Cemara, tangannya tetap gelisah. Jari-jarinya terus mengetuki sandaran jok mobil di belakang kepalanya.

Apakah Sukarno itu Marxis?

Ya, Sukarno itu Marxis dalam arti dia memakai teori-teori marxis sebagai strategi membangun kebangsaan dalam konteks menghadapi kolonialisme dan imperialisme.

Apa itu G30S/PKI?

Saya tidak tahu apa itu G30S/PKI. Saudara-saudara yang tahu. Sukarno menyebut peristiwa itu sebagai GESTOK. Gerakan 1 Oktober. Artinya peristiwa 30 September (1965) harus dibaca dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selah peristiwa itu berlangsung sebagai titik tolak analisis.

Dan itu berarti kudeta terhadap Sukarno. Itulah di antara ingatan Sitor saat dia diintrogasi setelah disekap dalam penjara gelap selama 3 bulan pada awal Orde Baru.

‘Kenapa Anda selalu kembali ke puisi-puisi Hamzah Fansyuri selama hidup bertahun-tahun di luar?’

‘Saya selalu membawa puisi Hamzah Fansyuri, sufi dan penyair Melayu abad 16. Setiap saya merasa identitas ke-Indonesia-an saya terguncang, saya membaca puisi Fansyuri. Satu bait saya baca, saya sudah merasa pulang ke Indonesia, saya merasa sudah menjadi orang Indonesia kembali.’

‘Kenapa Fansyuri? Kenapa bukan Chairil Anwar yang satu generasi dengan Anda?’

‘Hamzah Fansyuri memenuhi kebutuhan saya terhadap apa yang saya sebut sebagai “identitas kebatinan”. Identitas kebatinan bukan untuk dipahami sebagai soal teologis atau agama. Melainkan sebagai karakter bahasa dan kebudayaan yang kita tidak bimbang lagi untuk memasukinya dan menimbanya. Sama seperti Federico Garcia Lorca dengan peninggalan Islam di Spanyol atau Iqbal di Pakistan. Identitas kebatinan yang ia temukan antara pantun (Fansyuri) dan soneta (Lorca).;

Puisi-puisi dari 3 penyair di atas untuk Sitor Situmorang bisa dibaca sebagai tempat melakukan ziarah, menemukan identitas kebatinan. Mungkin bisa dipahami sebagai biografi budaya bagi penyair seperti Sitor. Sesuatu yang lebih mendasar daripada kita membacanya sebagai identitas kebangsaan. Identitas kebatinan memberikan pencahayaan saat-saat orang memasuki masa-masa gelap dari biografi budaya yang dihadapinya. Dalam wilayah ini, puisi-puisi Hamzah Fansyuri menjadi rumah atau kampung halaman untuk orang bisa kembali ke rumahnya sendiri secara kultural.

Berbagai upacara adat yang dilakukan Sitor sebagai seorang Batak merupakan bagian pelaksanaan dari identitas kebatinan ini. Dilakukan tidak semata-mata sebagai seorang Sitor, melainkan sebagai seorang Raja Usu (nama adat untuk Sitor). Mengalami peristiwa adat sebagai peristiwa hidup bersama leluhur dan seluruh konsekuensi genetis dan antropologis yang berlangsung di dalamnya. Dalam perisitwa adat itu seluruh mitologi yang mendukungnya hadir kembali bersama dengan berbagai sensasinya sebagai kenyataan dalam konteks Batak. ‘Kesurupan’ berlangsung sebagai perpindahan dari dunia seseorang ke dunia silsilah dan mitologis. Identitas kebatinan seakan-akan transenden terhadap waktu, sebagai waktu spriritual dan waktu estetis sekaligus. Dua dimensi waktu yang membuat manusia tidak semata-mata hidup sebagai aktor antropologis di masa kini, juga sebagai aktor mitologis yang merajut sendiri berbagai fiksi yang dikayakininya. Mengendarai sendiri fiksi-fiksi yang diyakininya, tidak membiarkan dirinya terseret begitu saja ke sensasi-sensasi masa kini. Pembicaraan di sekitar identitas kebatinan ini, saya ikuti dalam sebuah diskusi yang dilakukan Sitor bersama Mohamad Sobari di kantor Berita Nasional Antara.

Dalam transportasi kultural ini, Chairil berada dalam wilayah yang lain. Wilayah yang terseret dan tenggelam dalam isu modernisme (sebagai pembayangan dan bukan realitas). Bagi Sitor, puisi-puisi Chairil merupakan puisi yang bagus di antara puisi-puisi modern lainnya. Tetapi tidak membangun identitas kebatinan. Menurutnya, Chairil Anwar itu “orang kampung” yang hidup di jaman modern dan membiarkan dirinya terseret ke dalam sensasi-sensasi kemoderenan dalam estetika puisi yang dibangunnya. Pernyataan Sitor ini bisa menjadi titik tolak kenapa sastra Indonesia modern — yang dibesarkan lewat perebutan makna dalam lingkungan politik kolonial, hingga kini masih diragukan bisa menjadi “rumah kultural” kita sendiri. Sastra Indonesia modern menjadi representasi dari kesepian dan kegelisahan para modernis yang autis terhadap perubahan. Sikap kritis yang pernah muncul untuk mengkritik ideologi sejarah dalam membangun anatomi sastra Indonsia, mengesankan selalu tenggelam dalam perebutan makna dengan latar sejarah yang masih sama sebagai jerami dari kutub-kutub konflik. Dijalankan oleh Jakarta yang memperlakukan dirinya tetap sebagai rejim makna dari kota post-kolonial dengan infrastruktur yang selalu tertinggal oleh perubahan.

2. Dia Setelah Kata

Pikiran apakah yang bergerak dalam seorang penyair di hari tuanya, ketika dia mulai puasa dari bahasa? Dan membangun hening sebagai ruangnya, walau dia menguasai berbagai bahasa: Belanda, Jerman, Inggris dan Perancis. Terhindar dari dusta dan kekuasaan yang dibawa bahasa.

Sudah hampir tiga tahun Sitor tidak ke Indonesia, dan sudah dua bulan menolak keluar dari apartemennya, ketika saya berkunjung ke apartemennya di Alpeldoorn, Belanda, 2 November 2014. Hari belum terlalu malam. Tetapi dia sudah berjalan tertatih, dibantu tongkat beroda yang menyangga tubuhnya, untuk menutup gorden dengan jari-jari tangannya yang gemetar. Lalu menyalakan seluruh lampu ruangan. Kehidupannya mulai disangga oleh Barbara Brouwer (istrinya) dan Leonard Bumbunan (anaknya). Ruang berubah menjadi hening setiap dia mulai bergerak, lambat dan patah-patah. Jari-jari tangannya bergerak memetik daun-daun layu dari tangkai tanaman di meja ruang tamunya. Hal yang kecil-kecil yang membuat tubuhnya masih bisa terlibat dengan ruang. Bergerak di luar waktu, batas yang kian tipis antara tubuhnya dengan peradaban, karena kini ia hidup dalam ruang tanpa target. Yang tinggal hanyalah intensitas.

Sitor semakin jauh dari kehidupan publik. Ruang ini seperti sudah tidak ada maknanya baik dari sudut usia biologis sitor maupun dari sudut kenyataan Sitor yang berada di luar Indonesia. Dimanakah identitas publik dalam ruang seperti ini? Saya tidak bisa membayangkan Sitor menulis puisi dalam bahasa Belanda untuk publik dengan tema yang hidup di Belanda. Tubuh-biografis Sitor adalah biografi Indonesia, bukan biografi Belanda. Migrasi dari dua tubuh ini tidak mudah seperti melakukan migrasi dari bahasa Indonesia ke bahasa Belanda, karena ada sistem representasi yang tertinggal pada bahasa Indonesia yang membentuk biografi maknanya. Sebagian eksil Indonesia mengalami ruang gelap dalam migrasi makna ini, tidak bisa keluar dari kerangkeng makna Indonesia yang membentuknya.6 Generasi eksil yang oleh pemerintah Indonesia dibiarkan hilang begitu saja.

Ruang gelap ini tidak semata-mata merupakan bagian dari “misteri bahasa” dalam perbedaan ruang makna. Melainkan juga menjelaskan kenapa sebagian eksil Indonesia tidak mendapatkan makna barunya dalam gelombang migrasi makna yang mereka alami. Pada sisi lain, mengapa sastra Indonesia tidak bisa hadir dalam pergaulan sastra internasional sebagaimana sastra Amerika Latin, India atau Cina, setelah Pramoedya Ananta Toer pernah masuk dalam nominasi Nobel. Saya ingin masuk ke dalam wawasan ini, tetapi saya merasa tidak mampu. Ada semacam akar yang koyak dari keterpecahannya, kehilangan sampiran bersamanya dari perebutan makna yang menciptakan situasi autis yang laten.

‘Apakah bang Sitor sudah punya rencana ke Indonesia?’ tanya saya dengan rasa cemas membuat keretakan pada dinding keheningannya.

Dia menatap saya, masih dengan tatapan mata yang tajam. Tapi tatapan itu kini jauh lebih dalam, seperti cermin yang telah meninggalkan bayangannya. Tatapan dari bayangan keheningan, dimana seperti sudah tidak ada lagi bahasa yang bisa mengukur bayangan itu. Saya takut mengusik keheningan ini. Keheningan yang bisa keruh ketika bahasa mulai dibiarkan datang mengotorinya.

‘Belum ada rencana,’ jawabnya pendek. Tegas. Dan saya tahu, bahasa sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai jembatan untuk berbicara dengannya. Saya pun mencoba menghadapinya dengan keheningan, walau tahu, saya tidak memiliki keheningan seperti dirinya. Keningan yang padat. Dalam. Keheningan ini, menurut Barbara, merupakan tahap awal alzheimer yang mulai diderita Sitor. Awal dimana dirinya tidak tahu bahwa ia lupa dan masih mengatakan: “Saya tidak pernah lupa,” dalam bahasa Belanda yang tegas. Saya mulai melihat daya hidupnya tidak lagi melalui apa yang dikatakannya, melainkan melalui intensitasnya melakukan hal-hal kecil. Dan dia masih minta bir, walau bir tanpa alkohol. Hidup dengan tubuh yang beratnya kini tinggal 37 KG.

Cahaya matahari musim gugur membuat padang bunga heide berwarna keemasan, di hutan Kootwijk, Apeldoorn (kota di provinsi Gelderland, Belanda). Sekitar 1 jam dengan kereta dari Amsterdam. Musim gugur telah merontokkan warna ungu dari padang bunga heide itu, tinggal warna hijau gelap pada daun-daunnya. Di hutan ini, pernah berdiri stasiun Radio Kootwijk, tempat lagu Hallo-Hallo Bandung pernah disiarkan. Bangunan bekas stasiun radio ini kini dijadikan museum. Kota yang Pada April 2009, pernah membuat heboh ketika seorang lelaki menyerang keluarga kerajaan Belanda dengan menabrakkan mobilnya ke tubuh bis yang membawa keluarga kerajaan, pada hari perayaan Queen’s Day. Delapan orang tewas dalam penyerangan ini.

Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, Apeldoorn, merupakan kota tempat berlibur para pejabat Hindia Belanda. Di kota ini pulalah penyair Sitor Situmorang bersama istri dan anaknya tinggal. Sebuah apartemen dua lantai yang memiliki cukup banyak koleksi buku dan lukisan, termasuk sebuah lukisan Hendra Gunawan dan songket dari Minang. Beberapa patung karya Barbara tersebar di dalam maupun balkon apartemen, di antaranya karya Dolorosa Sinaga dan beberapa patung sosok Sitor karya Barbara.

Di pertigaan Paslaan Straat sudah terlihat apartemen mereka. Di balkon, di antara susunan berbagai jenis bunga, tampak seperti Sitor sedang duduk memandang ke arah jalan. Ternyata itu bukan Sitor, melainkan patung kepala Sitor. Penyair ini, 2 Oktober 2014 lalu, baru saja merayakan ulang tahunnya ke 90. Penyair Indonesia tertua yang mengalami berbagai gelombang sejarah dan generasi di Indonesia selain Ajip Rosidi yang kini menetap di Magelang. Sitor lahir 2 Oktober 1924 di Harianboho, Tapanuli, Sumatera Utara.

Suatu hari, setelah reformasi, saya menyaksikan ceramah Sitor Situmorang di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat. Suaranya menggelegar ketika mengatakan: “Orang yang telah memenjarakan Sukarno tanpa keadilan, harus diseret ke pengadilan. Suharto harus diseret ke pengadilan!!!” Suara teriakan yang tidak pernah ada dalam puisi-puisinya. Penyair yang pernah dipenjara pemerintah Suharto pada masa awal Orde Baru ini, justru lebih melihat keadilan untuk Sukarno daripada untuk dirinya. Padahal dia sendiri mengalami kekerasan dalam penjara tanpa cahaya, dipukuli hingga babak-belur, setiap hari harus makan makanan basi yang busuk, bergilir dijaga mahasiswa-mahasiswa berjaket kuning. Pelukis Nashar dalam bukunya, Nashar oleh Nashar (2002), diceritakan pertengkaran hebat antara Sitor dengan Trisno Sumarjo pada awal dekade 60-an, karena perbedaan ideologi antara keduanya. Trisno melarang Sitor berbicara di Balai Budaya (Menteng) saat itu. Nashar mengizinkan, tetapi tidak bisa melerai pertengkaran yang hampir membuat perkelahian antara keduanya.

Sitor sebagai politikus dan Sitor sebagai penyair, seperti pasangan kembar yang terbelah dalam dua dunia. Di hari tuanya, Sitor semakin mirip dengan puisi (Perhitungan) yang pernah ditulisnya untuk Rivai Apin: Aku belum juga rela berkemas. Manusia, mengapa malam bisa tiba-tiba menekan dada? Sedang rohnya masih mengembara di lorong-lorong. Keyakinan dulu manusia bisa hidup dan dicintai habis-habisan. Belum tahu setinggi untung bila bisa menggali kuburan sendiri.

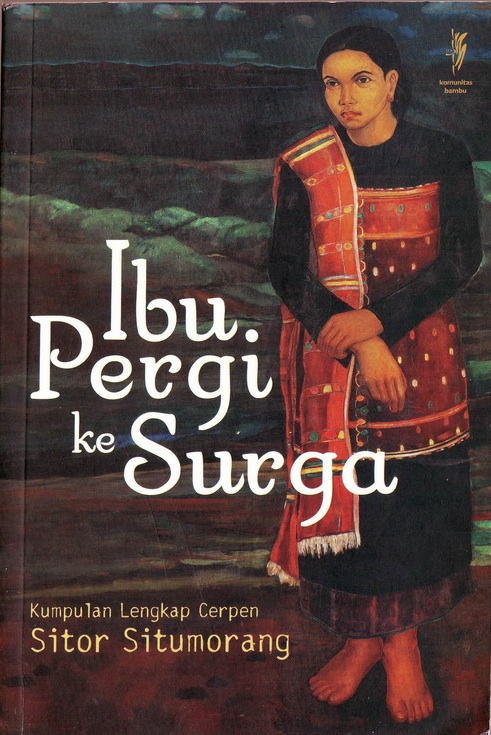

Sebuah relief sosok Sitor dengan jas lengkap, karya Barbara, bersandar di depan perapian apartemennya. Saya sempat membaca salah satu puisinya, Amsterdam 1965, dalam bukunya Di lembah Kekal dengan cover dari foto yang sama digunakan relief itu. Diterbitkan Komunitas Bambu, 2004. Puisi yang berbicara tentang penyair sebagai nasib dari sang pemanggul “salib waktu”. Dia telah memanggul salib itu dalam rentang waktu panjang. Mengikuti berbagai pendidikan pada masa pemerintahan Belanda, studi sinematografi di Los Angeles (1956-57); wartawan Suara Nasional (1945), Waspada (1947), Berita Nasional dan Warta Dunia; dosen Akademi Teater Nasional Indonesia; ketua Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia (1959-65), anggota Dewan Nasional, anggota Dewan Perancang Nasional, anggota MPRS, anggota Badan Pertimbangan Ilmu Pengetahuan Departermen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (1961-62). Pernah menjadi dosen di Laiden.

Menjelang tidur, sehabis makan malam bersama di rumahnya, Sitor berdiri di depan kamar tidurnya. Tidak bicara sepatah kata pun. Saya datang dan memeluknya, setelah itu dia masuk ke kamar tidur. Barbara menyusulnya, menyiapkan kebutuhan Sitor untuk tidur. Inilah penyair yang paling banyak menjelajahi warna-warna kehidupan, kini memasuki soneta lain dalam hidupnya. Soneta keheningan dari ‘manusia setelah kata’, seperti puisi yang pernah ditulisnya pada tahun 1953 di Paris, Chatedrale de Chartres: Ah, Tuhan, tak bisa kita lagi bertemu … Kristus telah disalib, manusia habis kata.***

Berlin, 20 Desember 2014

———

1http://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah.

2Ki Rudi Keris Jowo: http://bmataram.blogspot.de/2014/07/mengapa-yogyakarta-disebut-daerah.html

3 George McTurnan Kahin: Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca, N.Y, 1952.

4V.S. Naipaul: Sitor: Merekonstruksi Masa Lalu. 1981.

5 Martin Aleide: Sitor Situmorang: Tak Ada Dendam, Tak Ada Yang Disesalkan. 2009, https://groups.yahoo.com/neo/groups/nasional-list/conversations/messages/106014.

6 lihat wawancara dengan Agam Wispi oleh Hersri Setiawan: Menjadi Eksil, Puisi Eksil, dan Indonesia: Wawancara dengan Agam Wispi: https://indoprogress.com/2013/08/menjadi-eksil-puisi-eksil-dan-indonesia-wawancara-dengan-agam-wispi.