Seperti mungkin sudah diketahui atau mungkin juga belum, penerbit Marjin Kiri yang saya kelola mengikuti perhelatan akbar tahunan Frankfurt Book Fair pada 8-12 Oktober 2014 lalu. Banyak kawan bertanya “Kok bisa penerbit kecil begini ikut?” dan mereka umumnya meminta kami berbagi pengalaman. Maka tulisan ini bertujuan untuk itu, selain juga untuk berbagi pengamatan mengenai tren buku-buku kiri/progresif yang kami perhatikan selama di sana. Mungkin tulisan ini akan terasa sedikit bertele-tele oleh uraian mengenai hal-hal yang mendasar, tapi ada beberapa hal yang rasanya memang perlu diuraikan dengan cukup rinci agar jelas buat semua pembaca.

Tentang Pesta Buku Frankfurt

Frankfurter Buchmesse atau Frankfurt Book Fair (FBF) adalah trade fair yang secara konseptual berbeda dengan pameran-pameran buku di Indonesia yang bersifat consumer fair (jualan buku). Artinya, yang diperdagangkan di sini bukan buku itu sendiri, melainkan konten, gagasan dan ciptaan, hak terjemahan, hak penerbitan, jasa, kerjasama penulis-ilustrator-penerjemah-agen-penerbit, kontrak dan kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam kaitan dengan itu digelar pula pelbagai acara seperti temu penulis, temu editor, diskusi politik dan kebudayaan, pembacaan puisi, dll. Oleh karenanya, Frankfurt Book Fair –yang selalu dimulai pada hari Rabu minggu kedua bulan Oktober dan berakhir pada hari Minggu—lebih banyak didatangi oleh praktisi dan pegiat perbukuan (termasuk di dalamnya pustakawan, peneliti, tukang cetak, agen sastra, dll) setidaknya pada tiga hari pertama penyelenggaraan. Mereka ini disebut trade visitor. Baru pada dua hari terakhir (Sabtu dan Minggu) ajang ini dibuka untuk umum (private visitor) dan sebagian buku-buku dijual obral atau disumbangkan karena kebanyakan penerbit enggan untuk berberat-berat memboyong kembali bawaannya. Namun ada juga penerbit yang sengaja tidak melepas buku satu pun sampai pameran berakhir.

Berbeda dengan pameran-pameran buku di Indonesia yang biasanya gratis, masuk ke FBF tidak gratis dan juga tidak murah untuk ukuran kantong kita. Trade visitor dikenai €52 untuk tiket harian atau €104 untuk tiket terusan lima hari sekaligus (biasanya biaya ini sudah termasuk penggunaan transportasi publik gratis di wilayah kota Frankfurt).[1] Sedangkan private visitor dikenai €18 untuk tiket harian, €44 untuk keluarga, dan gratis untuk anak-anak.[2] Namun keharusan untuk membayar ini sama sekali tidak mengurangi keinginan publik Jerman –yang minat bacanya sangat tinggi—untuk datang ke sini. Pada dua hari terakhir saat dibuka untuk umum, kompleks pameran benar-benar penuh sesak dengan segala macam pengunjung. Apalagi tahun ini Comic Centre didirikan di Hall 3.0 dan diadakan kontes cosplay untuk meramaikannya. Para remaja datang dengan dandanan aneka kostum tokoh fiksi kesukaan mereka, dari Son Goku sampai Captain America, dari Princess Elsa sampai Chewbacca.

Dengan 7.000 sekian peserta pameran dari 100 lebih negara, sekitar 270 ribu orang pengunjung,[3] serta sejarah panjang yang sudah merentang lebih daripada 5 abad,[4] FBF jelas bukan sekadar pameran buku tetapi telah menjadi acara sosial sekota Frankfurt. New York Times pernah menyebutnya sebagai “roughly five-day-long party that extends well into the night, interrupted by marathons of daytime meetings.” Deskripsi yang lebay tentunya, tapi bila buku dan penerbitan Anda hayati sebagai gairah hidup dan bukan sekadar bisnis, suasana di Frankfurt memang serasa bak pesta tak berkeputusan. Setelah pukul 5 sore, bir tercurah bagai hujan di Macondo, obrolan-obrolan menarik berlangsung di mana saja, dengan siapa saja, dalam bahasa mana saja. Selama kurang lebih satu minggu, hotel-hotel se-Frankfurt dipenuhi orang-orang perbukuan dari segala benua, dan di restoran mana pun, bar mana pun, terdengar pembicaraan soal dunia penerbitan dan perbukuan. Relasi-relasi terjalin bukan hanya secara formal di ajang pameran dan pertemuan, tetapi juga di lingkup sosial yang lebih luas seperti saat makan malam, saat bertemu tak sengaja di lobi hotel, basa-basi di lift, atau saat niat mbribik seseorang… eh ternyata dia rights director penerbitan anu, dll.

Walaupun pentingnya acara seperti FBF ini bisa dinilai dan diberi bobot berbeda-beda, paling tidak sebagai upaya memperluas pengalaman di bidang perbukuan, ini tentu mengasyikkan. Tapi, awalnya, buat penerbit sekecil Marjin Kiri, terpikir saja tidak untuk bisa ikut ajang ini. Kendala utama jelas biaya. Bahkan untuk pameran-pameran buku di dalam negeri pun kami lebih sering menitip ke penerbit rekanan dengan sistem konsinyasi ketimbang membuka stand sendiri. Tapi suatu hari di penjelang akhir April 2014, tiba-tiba sebuah email masuk ke alamat redaksi mengabarkan bahwa kami direkomendasikan sebagai kandidat peserta Invitation Programme Frankfurt Book Fair. Dan setelah mengisi kuesioner yang cukup panjang mengenai kerja penerbitan kami, sebulan berikutnya tiba kabar bahwa kuesioner kami telah dipelajari dan Marjin Kiri resmi terpilih sebagai peserta program undangan ini.

Tentang Program Undangan dan Seminar-seminar yang Diadakan

Invitation Programme Frankfurt Book Fair diadakan agar penerbit-penerbit kecil independen dari Afrika, Arab, Asia, Amerika Latin, dan Eropa Timur bisa memiliki kesempatan unjuk gigi di ajang internasional, setara dengan penerbit-penerbit besar dan mapan. Program ini dibiayai oleh FBF dan German Office of Foreign Affairs, serta dikelola oleh Litprom, lembaga non-komersial yang misinya mendorong penerbitan karya-karya sastra dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin ke dalam bahasa Jerman.

Saya kurang tahu apa yang membuat Marjin Kiri bisa sampai “tertangkap radar” mereka, tapi saya kira ini juga tidak lepas dari sorotan pada Indonesia sebagai Tamu Kehormatan Frankfurt Book Fair 2015. Meski demikian, perlu dicatat bahwa program ini sudah berjalan lama dan ini bukan pertama kalinya ada penerbit Indonesia yang diundang. Banyak sekali manfaat yang kami dapat dari program ini. Tidak sekadar bisa membuka stand di Frankfurt Book Fair tanpa biaya, tetapi juga seminar-seminar yang wajib kami ikuti sebelum pameran sangatlah mencerahkan, dan eratnya relasi yang terbentuk dari kelompok kecil para penerbit independen yang diundang ini kami yakini bakal sangat berguna buat langkah kami ke depan.

Sehari setelah tiba, program dibuka dengan perkenalan masing-masing peserta dan jenis penerbitan apa yang kami kelola. Ada 24 orang dari kami, sebagian adalah penerbit buku fiksi dan anak-anak, sebagian lagi buku fiksi dan humaniora, dan satu penerbit khusus puisi. Selain Marjin Kiri, ada dua penerbit lain yang juga secara gamblang mencanangkan posisi sayap kirinya, yakni Sefsafa (Mesir) dan Jumhoori Publications (Pakistan). Perkenalan pun dilanjutkan dengan seminar bertema “Publishing and Bookselling in Difficult Markets” yang disajikan oleh rekan-rekan kami Marwan Adwan (Suriah), Richard Ali (Nigeria), dan Volodymyr Samoylenko (Ukraina)—tiga negara yang situasinya sungguh tidak kondusif bagi penerbitan baik karena perang, korupsi, maupun kemiskinan.[5] Pada seminar ini kami dibuat terpukau oleh paparan Marwan yang bersikeras menerbitkan buku demi memberi harapan bagi masa depan anak-anak muda Suriah di tengah sengketa sektarian yang seakan tak ada habisnya. Di luar kondisi tiga negara yang memang ekstrem tersebut, ternyata kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, khususnya dari negara-negara Dunia Ketiga, pada umumnya serupa. Misalnya saja:

- Kemampuan cetak rata-rata hanya 1.000 eks/judul. Kurang dari itu, harga jual satuan akan sangat mahal, padahal buku-buku akademis tertentu mungkin pasarnya tak sampai seribu. Sementara, di atas itu akan memberatkan kas.

- Ironi mahalnya harga kertas yang diimpor dengan harga internasional, padahal banyak di antara kami berasal dari negara penghasil kayu.

- “Permainan” dan akal-akalan distributor serta toko buku, yang menyulitkan putaran uang bulanan penerbit kecil.

Kami berbagi usul dan pengalaman menarik dalam merespons kesulitan-kesulitan ini. Ezequiel Fanego dari Caja Negra Editora (Argentina) bercerita bagaimana penerbit-penerbit independen se-Buenos Aires membentuk semacam asosiasi untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan mereka, terutama dalam hal pasokan kertas. Mereka saweran untuk membeli kertas dalam jumlah besar (dan karenanya jauh lebih murah) yang lalu bisa dipakai sesuai nilai saweran masing-masing. Alternatif yang layak dijajal oleh penerbit independen Indonesia? Entahlah. Bagaimanapun, di kota kelahiran Borges dan kota tempat Seratus Tahun Kesunyian terbit pertama kali itu, jumlah penerbit independen sungguh bejibun banyaknya, yang bila digabungkan memang menjadi suatu kekuatan finansial tersendiri. Bahkan ada lelucon: ke mana pun kau melempar tongkat di Buenos Aires, pasti ditangkap oleh editor independen.

Sesi berikutnya adalah paparan Volkhard Brandes dari Brandes & Apsel Verlag, Frankfurt. Meski cara menyajikannya terlampau datar dan kurang menarik, poin-poin paparannya cukup penting menurut saya. Jika biasanya diskusi penerbitan lebih sering menghadirkan perwakilan penerbit besar yang seperti memberi wejangan bagi penerbit kecil bagaimana cara menjual, menjual, dan menjual agar bisa menjadi sebesar mereka, yang ini tidak. Brandes & Apsel adalah penerbit kecil yang telah bertahan hampir 30 tahun dengan fokus pada kajian geopolitik dan ilmu sosial (artinya: bukan bestseller yang laku puluhan ribu eksemplar).

Brandes mengakui bahwa setelah mendengar diskusi kami di sesi sebelumnya tentang kesulitan-kesulitan yang dialami penerbit kecil di Dunia Ketiga, ia merasa paparannya jadi kurang relevan karena penerbit kecil di Jerman diuntungkan oleh sistem distribusi buku dan harga-tetap (fixed price) yang berlaku adil dan inklusif bagi semua penerbit baik besar maupun kecil. Semua buku tersebar merata, tidak ada judul yang sengaja digudangkan atau disembunyikan, dan bila ada judul yang tidak bisa didapatkan di suatu toko, judul tersebut selalu bisa dipesan dan tiba dalam waktu singkat. Efektivitas dan imparsialitas sistem distribusi ini diakui oleh Brandes sangat membantu operasi mereka sehari-hari sebagai penerbit kecil.

Sistem yang tidak berat sebelah ini hanya mungkin apabila jaringan toko buku tidak dimiliki oleh penerbit, yang tentunya berkebalikan total dengan situasi Indonesia, di mana jaringan toko buku terbesar sekaligus juga milik grup penerbit terbesar. Ada lebih dari 3.500 toko buku independen di Jerman yang bukan berbentuk jaringan. Dengan sistem yang adil itu, persaingan antar penerbit bisa difokuskan pada kualitas buku itu sendiri (baik isi maupun kemasan), dan bukan pada perkara sikut-sikutan tidak jelas, misalnya saat ada buku-buku tertentu yang sengaja digudangkan dan tidak diedarkan oleh toko demi memuluskan penjualan buku bertema serupa keluaran penerbit yang satu grup dengan si toko.

The Nation menulis, Jerman memang dikenal ketat mengatur industri perbukuannya agar “budaya literernya terus hidup.” Sejak akhir abad ke-19, Asosiasi Penerbit dan Pedagang Buku Jerman –yang juga penyelenggara FBF—sepakat memberlakukan sistem harga-tetap yang membuat pasar teregulasi dan menghindari persaingan predatoris yang tak sehat. Pada 2002 kesepakatan ini naik tingkat menjadi undang-undang. Seperti bisa dibaca di artikel tersebut, sistem ini menguntungkan semua pihak, baik penerbit yang orientasinya komersial maupun penerbit yang mengemban misi sosial-politik atau sastrawi tertentu yang kurang berorientasi komersial. Hanya dengan demikianlah, para penulis dan penerbit secara serius ikut dipupuk dan ditopang dengan kesadaran bahwa kerja-kerja kebudayaan seperti ini penting dan tidak bisa dibiarkan begitu saja dihajar oleh pasar tanpa kendali.

Sesi terakhir hari pertama itu bertajuk “How I Survived Frankfurt” yang dibawakan baik dari perspektif pihak penyelenggara maupun peserta yang sudah pernah hadir di ajang ini sebelumnya, diwakili Julia Ortiz dari Criatura Editora (Uruguay) dan Sulaiman Adebowale dari Amalion Publishing (Senegal). Meskipun sebelum berangkat saya sudah membuat perkiraan-perkiraan seperti apa FBF itu, terus terang baru pada sesi inilah saya mulai mendapat bayangan riil tentang betapa “mengerikan” ajang ini (baik karena luasnya, sibuknya, ramainya, dll). Rekan dari Puerto Rico, penyair dan profesor sastra Carlos Roberto Gómez Beras, yang seorang diri mengelola Isla Negra Editores sejak 1992, mengingatkan bahwa “The Fair is a beast, a monster.” Berdasarkan pengalamannya dua kali datang ke FBF sebagai undangan, ia merasa lebih baik mempererat hubungan dalam kelompok kecil ini dulu daripada mencoba “menaklukkan” Fair dan lalu kewalahan.

Keesokan harinya, kami mengikuti seminar mengenai hak dan perizinan (rights and licences). Meski kami umumnya telah cukup berpengalaman dalam menegosiasikan rights sebagai pembeli/penerbit terjemahan, sedikit saja yang punya pengalaman dalam menjual hak terjemahan (translation rights). Seminar dibuka dengan pengantar teoretis mengenai penyusunan kontrak dan makna pasal per pasal, lalu kami dipilah berpasang-pasangan sebagai pembeli dan penjual untuk melakukan simulasi negosiasi kontrak terjemahan. Sesudahnya, angka-angka yang disepakati (besaran royalti, uang muka, oplah, jenis-jenis rights yang didapat, dll) dibahas satu per satu untuk melihat apakah kesepakatan ini menguntungkan dan masuk akal bagi kedua belah pihak. Meski seminar ini memakan waktu satu hari penuh, rasanya masih kurang karena pokok bahasannya sangat penting dan menarik.

Seminar hari ketiga membahas desain buku, diampu oleh Uta Schneider, perupa buku kenamaan Jerman yang juga direktur Stiftung Buchkunst (Bookart Foundation). Sebagai penerbit kecil, sering kali redaktur Marjin Kiri harus turun tangan sendiri menata isi maupun sampul buku. Karena itu, di seminar ini kami menyegarkan pemahaman kami kembali atas hal-hal yang paling dasar dari desain buku, seperti jenis huruf, bidang putih, regangan antar kata, spasi, dll, yang agak mengingatkan saya pada kuliah tipografi yang saya terima lebih daripada dua dasawarsa lalu. Masing-masing peserta juga diminta mempresentasikan satu buku terbitannya yang dianggap menarik untuk dibahas. Secara khusus, saya mengajukan “efek bakaran” sebagai eksperimen desain dan cetak yang kami pakai untuk sampul buku Fernando Báez, Penghancuran Buku dari Masa ke Masa (2013).

Tentang Penerbit Kiri dan Buku Kiri di Frankfurt Tahun Ini

Setelah seminar tiga hari berturut-turut, pada hari keempat (7 Oktober) kami pertama kalinya menginjakkan kaki di area Fair dan diantar berkeliling untuk mendapat orientasi arah sebelum mulai menata stand. Siangnya ada Rights Director Meeting yang diselenggarakan oleh Business Club FBF.[6] Dan malamnya Frankfurt Book Fair 2014 serta Paviliun Finlandia yang menjadi tamu kehormatan tahun ini secara resmi dibuka. Saya tidak akan membahas satu per satu acara-acara selama Fair berlangsung dan akan beralih ke tema yang diminta oleh redaksi Indoprogress, yakni mengenai penerbit/buku-buku kiri di Frankfurt tahun ini.

Saya akan mulai dari kelompok kecil peserta Invitation Programme. Seperti yang sempat saya singgung tadi, ada dua penerbit yang secara gamblang mencanangkan diri sebagai penerbit kiri di kelompok kami, yakni Jumhoori Publications (Pakistan) dan Sefsafa (Mesir). Jumhoori (yang berarti rakyat atau demos) digawangi oleh Farrukh Sohali Goindi, seorang kolumnis veteran, presenter teve, dan politikus progresif Pakistan. Sebagai pendukung Zulfikar Ali Bhutto, bisa ditebak ia juga pengagum Soekarno (“highly regarded in Pakistan until now,” katanya). Dan sebagai pembenci Zia-ul-Haq sang pelaku kudeta militer, tentu ia juga anti-Soeharto, bahkan sempat tiga kali menulis soal kudeta Soeharto dan tragedi 1965 dalam kolom-kolomnya. Sambil tertawa-tawa, Farrukh menceritakan kepada saya dan rekan saya, Robby Kurniawan, anekdot-anekdot politik soal Soeharto yang banyak beredar di Pakistan. Jumhoori ia dirikan pada 1999, dan pada suatu titik ia merasa penerbitan bisa lebih berpengaruh secara politik ketimbang berpolitik praktis. Maka ia pun terjun sepenuhnya untuk mengelola penerbitan. Jumhoori Publications-lah yang menerbitkan Namaku Merah-nya Orhan Pamuk dan Manifesto Komunis-nya Marx dan Engels dalam bahasa Urdu.

Sementara penerbit Sefsafa dari Mesir didirikan oleh Mohamed El-Baaly pada 2009 untuk memupuk ide-ide kiri demokratis yang bisa dibilang turut berperan mewarnai Revolusi Mesir 25 Januari 2011. Pilihan tema-tema non-fiksinya sangat mirip dengan Marjin Kiri, tapi Mohamed juga memberi porsi luas bagi fiksi dan puisi serius. Ia tidak hanya menerbitkan para sastrawan Mesir seperti Karam Saber (yang juga aktivis HAM), Hamdy el-Gazzar, Waleed Abd El-Moniem, tetapi juga terjemahan Arab dari para penulis kiri Jerman seperti Bertolt Brecht atau Alexander Kluge. Ada cerita soal gokilnya kawan satu ini. Pada pagi keempat kami di Frankfurt, pihak Litprom dan hotel mengumumkan bahwa malamnya akan ada pemogokan masinis kereta S-Bahn, kereta yang harus kami tumpangi untuk pergi ke area Fair. Mohamed mengangkat tangan, bukannya bertanya jalur alternatif apa yang bisa kami lalui, dia malah bertanya, “Di mana demonstrasinya? Ada yang bisa kami bantu? Kami cukup ahli soal demo.”

Di area Fair, para peserta Invitation Programme ditempatkan di Hall 5.1 yang diperuntukkan bagi penerbit internasional. Entah sengaja atau tidak, stand Sefasafa, Marjin Kiri, dan Jumhoori Publications diletakkan berjajar. Kami pun menyebutnya sebagai “pojok kiri.” Nun jauh di seberang sana, di Hall 8.0 yang diperuntukkan bagi penerbit-penerbit berbahasa Inggris, rupanya ada juga “pojok kiri” lainnya yang dihuni oleh tiga raksasa penerbitan kiri dunia yang kebetulan sama-sama berpusat di Inggris, yaitu Verso Books, Zed Books, dan Pluto Press. Stand Verso bersebelahan persis dengan stand Zed, sementara Pluto terletak di seberangnya berhadap-hadapan. Rights manager Zed menjulukinya “our radical lefty corner.” Dari pencermatan dan pembicaraan dengan ketiga penerbit ini, saya kira kita akan bisa mendapat gambaran garis besar isu-isu progresif dominan setidaknya selama setahun ini.

Masalah ekonomi dan ketimpangan tampil menonjol dalam katalog para penerbit kiri ini. Bila Verso punya Inequality and the 1% karya Danny Dorling, maka Zed akan menerbitkan The 1% and the Rest of Us: A Political Economy of Dominant Ownership karya Tim Di Muzio pada Maret 2015 nanti. Sayangnya, seperti dijelaskan editor Verso Leo Hollis pada saya, buku Dorling hanya berfokus pada situasi Inggris Raya sehingga takkan menarik untuk diterjemahkan; saya masih menunggu manuskrip Di Muzio untuk melihat apakah punya konteks internasional yang luas dan menarik.

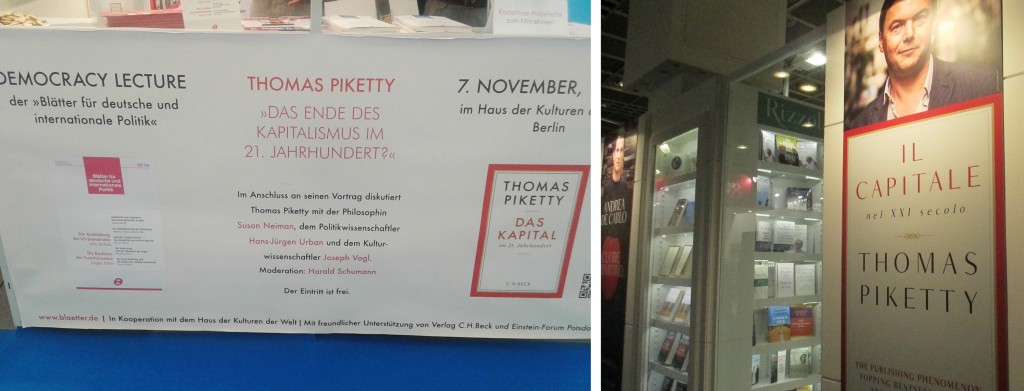

Isu ketimpangan pada skala global memang melejit setahun terakhir diawali dengan terbitnya buku babon ekonom Prancis Thomas Piketty, Le capital au XXI siècle, yang menjadi fenomena menggemparkan dalam dunia penerbitan karena jarang-jarang buku ekonomi-politik bisa menjadi bestseller secara merata di tataran global (melebihi Globalization and Its Discontents-nya Stiglitz belasan tahun lalu). Karya Piketty telah diterjemahkan ke lebih daripada 30 bahasa dan kita bisa melihat bagaimana ia ditonjolkan di Frankfurt kali ini. Harvard University Press memajang edisi Inggrisnya di halaman pertama katalognya; edisi Italianya diiklankan dengan cukup besar-besaran di stand penerbitnya, Bompiani; sementara edisi Jermannya (terbitan C.H. Beck) dipromosikan melalui kuliah umum.

Selain isu ketimpangan, Verso juga mengangkat bagaimana perasaan-perasaan seperti kebahagiaan (happiness) atau kewelasasihan (charity) dilambungkan sebagai diskursus baru untuk menopengi atau memberi wajah humanis bagi kapitalisme, sebagaimana nyata dalam bakal terbitan mereka The New Prophets of Capital karya Nicole Aschoff (Maret 2015) dan The Happiness Industry karya William Davies (Mei 2015). Sedangkan Pluto mengunggulkan buku ajar Introducing a New Economics: Pluralist, Sustainable and Progressive susunan Jack Reardon, Maria Madi, dan Molly Cato (November 2014) sebagai buku teks ekonomi yang tidak membuta pada persoalan-persoalan ketimpangan, kemiskinan, kekuasaan, dan lingkungan. Alternatif serupa diajukan oleh Zed Books lewat Change Everything: Creating an Economy for the Common Good karya Christian Felber (Mei 2015).

Katalog Verso tentunya juga tak luput dari buku-buku baru para filsuf kontemporer super-produktif macam Žižek, Badiou, dan Rancière. Baru saja Less Than Nothing beredar tahun lalu setebal 1.000 hlm lebih, tahun ini Žižek sudah meluncurkan lagi Absolute Recoil setebal 450-an hlm. Selain itu, dibukukan pula surat-menyurat Žižek dengan pentolan grup punk Pussy Riot Nadezhda Tolokonnikova saat dipenjara oleh pemerintah Rusia. Kemutakhiran di bidang kajian filsafat ini ciri khas Verso yang sepertinya sulit disaingi oleh Zed maupun Pluto yang pendekatan buku-bukunya lebih bersifat fact-based dan analisis isu aktual.

Dan tentunya topik yang terus hangat adalah soal Timur Tengah (agresi Israel atas Palestina) dan kini ISIS di Suriah. Ketiga penerbit ini, terutama Pluto, punya banyak judul tentang Palestina, tapi sepertinya belum begitu siap dengan Suriah. Hanya Verso yang telah menyiapkan satu judul tentang situasi Suriah terkini dan berani mengiklankannya sebagai “the first book on ISIS”, yakni The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution karya Patrick Cockburn. Analisis tentang Suriah juga saya dapati dari penerbit radikal Jerman, Ahriman Verlag. Di stand mereka di Hall 4.1 terpampang poster besar dua terbitan yang paling mereka unggulkan di Fair kali ini, yakni Was ist los in Syrien? [kurang lebih: Apa yang Terjadi di Suriah?] dan Wie Unrecht hatte Marx wirklich? [kurang lebih: Benarkah Marx Salah?] Ahriman tidak bisa disebut penerbit kiri sebenarnya, tapi lebih pada “anti-kemapanan.” Program mereka sangat berbau psikoanalisis, yakni “die Wiederkehr des Verdrängten” atau “return of the repressed.” Dengan itu, mereka hendak menerbitkan segala pemikiran yang direpresi oleh tatanan yang ada.

Isu Palestina dan Suriah juga diangkat oleh jurnalis kiri Belgia Michel Collon melalui Investig’Action, lembaga aksi bentukannya yang sekaligus penerbit buku. Investig’Action tidak membuka stand di Fair kali ini, tapi Collon datang sebagai trade visitor dan mampir di stand kami. Ia mempresentasikan rencana dua bukunya mendatang: yang pertama hendak membongkar jaringan global bisnis Israel; yang kedua hendak memaparkan kaitan antara ISIS dengan proyek AS di Suriah.

Saat sedang mencari-cari stand Ahriman Verlag di Hall 4.1 yang berisi penerbit-penerbit berbahasa Jerman, pandangan saya tertumbuk pada satu stand yang dijaga seorang nyonya tua dengan deretan buku Marx, Lenin, dan Trotsky di rak belakangnya. “Waini, komunis-komunis old school,” batin saya. Dan benarlah, papan nama memampang tulisan Mehring Verlag. Bisa kita tebak nama Mehring berasal dari Franz Mehring, sohibnya Karl Liebknecht dan Rosa Luxemburg dalam Liga Spartakus. Berkenalan dan ngobrol dengan si nyonya penjaga stand, saya menangkap kesan bahwa bagi penerbit ini dunia tampaknya berhenti pada Trotsky dan Revolusi Oktober. Semua terbitannya berkisar pada itu. Entah berapa besar pangsa pasarnya, tapi selama orang masih membaca Marxisme klasik, penerbit kiri jenis ini juga bisa bertahan. Unggulan mereka di Fair kali ini adalah edisi luks berbahasa Jerman buku-buku David King yang mengoleksi poster dan foto-foto seputar Revolusi Oktober.

Sedikit Tips Menghadapi Frankfurt

Tahun depan, akan banyak perwakilan dari penerbit-penerbit Indonesia berdatangan ke Frankfurt. Nah, terutama untuk mereka yang baru pertama kali datang, tips-tips berikut barangkali berguna. Agak campur aduk memang antara tips praktis personal dengan tips sebagai penerbit, tapi dalam kapasitas kami keduanya memang sulit dipisahkan.

- Bergaullah. Ya, acara ini dihadiri penerbit dari seluruh dunia, maka bergaullah, temui mereka, ajak ngobrol, jangan cuma nongkrong di stand sendiri atau dengan kawan sebangsa. Relasi bisa dijalin bukan cuma secara formal dalam pertemuan-pertemuan yang sudah diagendakan maupun spontan, tapi juga setelah jam pameran berakhir pukul 6 sore. Dan meskipun di bagian awal tulisan ini saya menyinggung soal pesta dan bir, Anda tak harus doyan keduanya untuk bisa bergaul di Frankfurt. Beberapa kawan saya juga tidak minum bir baik karena alasan religius maupun rasa, tapi mereka tetap bisa bergaul dengan asyik.

- Jangan terlihat ambisius. Semua yang hadir di Frankfurt Book Fair bisa dibilang punya renjana yang sama: penerbitan. Mungkin ada spesifikasi-spesifikasi tertentu yang berbeda kadarnya: ada yang lebih suka fiksi dan ada yang lebih suka non-fiksi; ada yang suka buku anak dan ada yang suka kajian filsafat. Tapi apa pun itu, tak ada orang yang suka lawan bicaranya hanya membicarakan karya atau dirinya sendiri. Maka se-ngebet apapun Anda ingin karya Anda diterjemahkan atau diterbitkan di luar negeri, jangan mendominasi obrolan hanya dengan itu (kecuali dalam pertemuan yang memang terjadwal untuk itu).

- Kenali batas kemampuan Anda. Sadari bahwa Anda tidak bisa menemui semua peserta pameran atau menyaksikan semua acara di Fair sebab Anda tidak punya ilmu meraga sukma untuk bisa berada di dua tempat sekaligus. Maka perhitungkan selalu waktu tempuh, jangan membuat janji pukul 10.00 di Hall 3.0 lalu pukul 10.30 di Hall 8.0 yang jaraknya tempuhnya dengan modal dengkul alias jalan kaki bisa makan waktu 10-15 menit sendiri.

- Terorganisirlah. Terkait dengan poin ketiga di atas, ini berarti mendaftar terlebih dulu siapa-siapa yang hendak Anda jumpai dan memperoleh konfirmasi dari mereka, serta acara apa saja yang hendak Anda hadiri. Semua kontak dan info ini bisa diperoleh di situs FBF begitu Anda mendaftar sebagai peserta pameran atau trade visitor. Dan bila Anda sudah sampai kemari, tersedia pula katalog peserta dan katalog acara yang tebalnya masing-masing 1.000 halaman lebih. Terorganisir juga berarti mencatat dengan siapa Anda bicara dan apa prospek pembicaraannya. Di akhir acara, Anda bisa membawa pulang puluhan katalog dan kartu nama (dalam kasus saya: 83 kartu nama), dan tanpa mencatat poin-poin pembicaraan secara terorganisir, sangat besar kemungkinan Anda lupa.

- Jangan berharap kontrak disepakati saat itu juga. Poin utama FBF adalah pertemuan dan menjalin relasi. Instruktur saya dalam soal rights and licences, Susanna Koppe, seorang literary agent ternama di Jerman yang kini spesialis buku anak, mengajarkan bahwa kontrak terbaik adalah kontrak yang diteken tidak dalam kondisi terburu-buru. Dan ini agak mustahil di Frankfurt, di mana setiap pertemuan formal rata-rata hanya berlangsung setengah jam. Pertemuan-pertemuan adalah penjajakan dan rintisan kesepakatan, maka beri jeda satu dua minggu sebelum menindaklanjuti lewat email atau telepon pembicaraan yang sudah dimulai di ajang ini. Ini juga yang sebenarnya menarik dari FBF. Biarpun teknologi komunikasi sudah sedemikian canggih, orang rupanya masih merasa lebih nyaman bila bisa bertatap muka langsung. Relasi-relasi lama dipererat dan relasi-relasi baru dibentuk melalui tatap muka langsung.

- Persiapkan katalog dan contoh bab terjemahan. Bikinlah katalog yang jelas, terstruktur dan terdesain dengan baik, dengan bahasa Inggris yang baik dan benar (syukur-syukur kalau bisa dalam bahasa lain juga seperti Jerman, Spanyol, atau Prancis). Kami sudah mencoba membuat katalog Inggris kami dan sambutannya terbilang oke. Konon kabarnya katalog kami dipakai sebagai contoh dalam lokakarya rights and licence yang digelar Goethe Institute Jakarta dalam mempersiapkan penerbit-penerbit Indonesia menghadapi FBF 2015. Tapi perlu diingat, katalog yang berisi sinopsis saja ternyata tidak cukup! Inilah yang tidak kami perhitungkan dan menjadi pengalaman penting yang kami dapatkan di Frankfurt. Penerbit luar akan lebih senang apabila disodori sekalian sample chapter (contoh bab) yang bisa mereka baca. Sinopsis –biarpun ditambah dengan penjelasan lisan berbusa-busa—tidak cukup bagi mereka untuk menilai layak tidaknya suatu buku diterjemahkan. Mereka bukan cuma perlu tahu mengenai isi atau tema buku yang kita sodorkan, tapi dengan narasi seperti apakah tema itu disampaikan. Maka dengan demikian, contoh bab terjemahan ini harus benar-benar digarap secara prima karena dari sinilah kesan pertama terbentuk. Poin penting lagi: tidak semua judul perlu masuk katalog. Pilih benar-benar yang dirasa unggulan atau punya peluang diterjemahkan.

- Bersepatulah senyaman mungkin. Nasihat praktis yang paling banyak saya terima sebelum berangkat adalah soal sepatu, terutama dari kawan saya Donna Widjajanto, eks editor Gramedia Pustaka Utama, yang menyarankan saya agar membawa sepatu dobel, karena lem sepatu Indonesia ternyata tidak cocok untuk cuaca Eropa. Saya terpaksa tidak menurutinya karena tas saya sudah tidak muat lagi. Untungnya sampai acara usai sepatu saya tidak jebol, tapi Ardian Purwoseputro dari Afterhours Books mengalami sendiri sepatunya jebol di Frankfurt tahun ini dan terpaksa menambalnya apa adanya. Maka, apabila tas Anda muat, tidak ada salahnya membawa sepatu lebih. Dan buat perempuan khususnya, hindari sepatu hak tinggi. Ingatlah bahwa Anda perlu mondar-mandir di arena pameran yang luas totalnya 578.000 m2. Jika Anda merasa perlu sepatu hak tinggi untuk tampil cantik pada acara-acara makan malam dan sejenisnya, maka tidak bisa tidak Anda harus membawa dua jenis sepatu. Masih terkait sepatu, buat Anda yang tidak terbiasa jalan kaki, ada baiknya membiasakan diri dulu.

- Makang siang. Jadwal pertemuan Anda bisa jadi sangat sangat padat dan tak memungkinkan Anda makan siang berlama-lama, sementara harga makanan di kedai-kedai area Fair tak cukup bersahabat. Sekali lagi tips berguna dari Donna Widjajanto: ambil dua porsi sarapan di hotel dan simpan satu buat bekal makan siang. Setidaknya roti dan buah-buahan akan sangat membantu. Di area Fair, segelas air putih alami bisa sama mahalnya dengan soda atau bir, maka jika Anda tidak mau minum air keran –yang sebenarnya bisa dan layak minum—lebih baik bawa air botolan sendiri.

Tentang Penerbit Besar Berbahasa Inggris dan Upaya Menginternasionalkan Karya-karya Indonesia

Suka atau tidak suka, bahasa Inggris adalah bahasa dunia saat ini, dan penulis atau penerbit biasanya memasang sebagai target pencapaian bahwa buku-buku terbitannya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, terlebih-lebih oleh penerbit-penerbit kakap macam Random House (kini sudah merger dengan Penguin), HarperCollins, atau Bloomsbury. Tapi realistiskah memburu ambisi semacam ini, terutama dalam konteks menginternasionalkan karya-karya Indonesia sehubungan dengan peran kita sebagai Tamu Kehormatan di Frankfurt Book Fair 2015?

Perlu diingat bahwa konon dalam industri perbukuan berbahasa Inggris, jumlah judul karya terjemahan hanyalah tiga persen dari total judul buku yang terbit per tahunnya (karena itulah Chad Post membuat blog memukau tentang sastra terjemahan ke dalam bahasa Inggris berjudul Three Percent). Ini berarti, karya-karya kita harus bersaing memperebutkan tempat dalam jatah yang tiga persen itu dengan karya-karya dari dunia/bahasa lain yang selama ini sudah mendapat lebih banyak sorotan, misalnya Amerika Latin, Prancis, Rusia, Jerman, Cina, Jepang, dan Arab. Kondisi ini tentu butuh penyiasatan tersendiri yang menurut saya bisa dibagi ke dalam dua pertanyaan besar: Pertama, apakah betul untuk bisa menginternasional karya-karya kita harus diterjemahkan ke bahasa Inggris? Kedua, apakah penting untuk berfokus pada penerbit-penerbit besar agar karya kita bisa menginternasional?

Akan saya jawab soal pertama dulu. Ada satu sesi menarik dalam Rights Director Meeting di Business Club tanggal 7 Oktober. Richard Charkin, direktur penerbit Bloomsbury, Inggris, melontarkan provokasi yang kemudian ramai menjadi bahan diskusi di antara kami. Menurut Charkin, para penerbit dan agen non-Bahasa Inggris harus berhenti menawarkan hak terjemahan Inggris kepada penerbit-penerbit berbahasa Inggris. Menurutnya, buang-buang energi percuma saja untuk mencoba menembus pasar buku berbahasa Inggris yang sudah sedemikian “grossly over-published” ini. Yang paling baik dan efektif dilakukan, lanjut Charkin, adalah menginggriskan sendiri buku-buku kita dan memakai edisi Inggris itu sebagai basis penjualan rights ke bahasa-bahasa lainnya.

Usulan Charkin provokatif dan menarik, meski jelas tidak semua pihak bisa menerimanya. Tapi di Indonesia saya lihat hal serupa sudah dilakukan misalnya oleh Gramedia Pustaka Utama untuk beberapa terbitannya, seperti: The Question of Red (terjemahan Amba) karya Laksmi Pamuntjak; The Years of the Voiceless (terjemahan Entrok) dan The Outcast (terjemahan Maryam) karya Okky Madasari.

Proses ini tentu lebih menghemat energi ketimbang terus menawar-nawarkan naskah, entah sampai berapa lama, hingga ada penerbit asing yang tertarik. Tapi sebaliknya pula, dalam proses ini ada tahapan cukup penting yang dipangkas, yakni penilaian commisioning editor si penerbit asing –berdasarkan selera dan kepekaan profesionalnya—tentang “masuk tidaknya” karya yang diterjemahkan itu pada pasar mereka, baik dari segi tema maupun bahasa penyampaiannya. Selain itu, bila jalan ini memang dipilih, bisakah penerbit-penerbit lokal kita memiliki editor-editor sastra dengan kemampuan menggarap naskah Inggris seketat editor penerbitan berbahasa Inggris menggarap naskah berbahasa mereka sendiri? Ini penting, karena terjemahan yang janggal atau bahasa yang canggung akan memberi impresi yang keliru tentang kualitas sastra Indonesia dan bisa berdampak buruk dalam jangka panjang. Dengan demikian, selain kemudahan, pilihan ini juga menyuguhkan risiko yang tidak sedikit.

Selain itu, masih terkait soal pertama, kita juga bisa mempertanyakan mengapa kita melulu mengejar terjemahan Inggris? Buat saya pribadi, diterjemahkan ke bahasa Arab, Swedia, Bengali, Korea, Ceska, atau Tagalog akan sama bermartabatnya seperti diterjemahkan ke bahasa Inggris. Apalagi, dengan menyasar bahasa-bahasa dari negara-negara yang memiliki latar sosial-politik agak serupa dengan Indonesia, kans untuk diterjemahkan juga meningkat karena adanya kedekatan pasar pembaca dengan topik yang diangkat.

Perlu diingat bahwa baik Jean-Marie Gustave le Clézio (peraih Hadiah Nobel Sastra 2008) maupun Patrick Modiano (yang diumumkan sebagai peraih Hadiah Nobel Sastra 2014 saat FBF tengah berlangsung) sama-sama minim terjemahan dalam bahasa Inggris meskipun keduanya banyak diterjemahkan ke puluhan bahasa lainnya. Jadi dalam hal ini, bahasa Inggris bukanlah penentu satu-satunya, dan menyasar bahasa-bahasa lain sebenarnya juga sebuah opsi menarik yang perlu dijajal untuk menginternasionalkan karya-karya Indonesia.

Soal kedua: apakah penting untuk berfokus pada penerbit-penerbit besar agar karya kita bisa menginternasional? Menurut saya sama sekali tidak. Daripada buang-buang energi mencoba menembus para penerbit besar, lebih baik kita mencoba menjajaki penerbit-penerbit kecil dan independen dengan visi dan perspektif yang menarik. Lagi-lagi mengambil contoh kasus Le Clézio dan Modiano, David R. Godine yang bermarkas di Boston, AS, adalah penerbit yang paling awal dan paling banyak menerjemahkan karya-karya Le Clézio dan Modiano ke bahasa Inggris jauh sebelum keduanya diganjar Hadiah Nobel. Ini menunjukkan bahwa penerbit ini –yang mungkin namanya pun baru kali ini Anda dengar—dikelola dengan visi dan wawasan sastra yang memang berkelas, jauh ke depan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga penerbit Grove/Atlantic, misalnya, yang pernah menerbitkan novel Indonesia And The War Is Over karya Ismail Marahimin, tentu akan lebih mudah didekati ketimbang HarperCollins yang belum pernah menerbitkan terjemahan apa pun dari Indonesia.

Ada sesi diskusi penting dan menarik dalam FBF kali ini bertajuk “Translation Nation” yang menghadirkan narasumber Michael Wise dari New Vessel Press dan Will Evans dari penerbit Deep Vellum. Baik New Vessel Press maupun Deep Vellum sama-sama penerbit independen baru di AS (meskipun pengelolanya bukan orang baru di dunia penerbitan) yang berfokus semata-mata pada sastra terjemahan. Deep Vellum-lah yang akan menerbitkan Homecoming (edisi Inggris Pulang) karya Leila Chudori. Dalam diskusi, dibahas apa yang mereka/publik pembaca berbahasa Inggris cari dari karya terjemahan, dan yang semestinya bisa menjadi masukan sangat berguna bagi kawan-kawan dari Indonesia. Buat saya, menjajaki penerbit-penerbit independen macam ini jauh lebih mengasyikkan daripada memburu yang-kakap. Mereka lebih mudah didekati, lebih punya orientasi kultural/literer yang tidak sepenuhnya komersial, dan dengan demikian lebih berpeluang membuka diri pada negara yang karya-karyanya masih terasa asing bagi mereka seperti Indonesia.

[1] Harga yang berlaku untuk Frankfurt Book Fair 2014. Ada diskon 30 persen bagi pemesanan online.

[2] Bagi kaum difabel disediakan harga khusus beserta aneka perangkat dan kelengkapan yang akan memudahkan mereka berkeliling kompleks pameran.

[3] Total pengunjung Frankfurt Book Fair 2014 (trade visitor dan private visitor) persisnya mencapai 269.534 jiwa, menurut data terakhir di artikel Publisher’s Weekly.

[4] Seperti bisa dibaca dalam Peter Weidhaas, Carolyn Gossage, dan Wendy A. Wright, A History of the Frankfurt Book Fair (Toronto: Dundurn Press, 2007).

[5] Diskusi ini kemudian diulang untuk publik lebih luas dengan tajuk yang sedikit berbeda, “Publishing in Times of Conflict”, saat Frankfurt Book Fair berlangsung: http://publishingperspectives.com/2014/10/when-a-book-is-a-stone-the-role-of-publishing-in-areas-of-conflict/

[6] Business Club adalah ajang yang dibentuk khusus di Frankfurt Book Fair mulai 2014 ini untuk mengintensifkan pertemuan para pelaku industri perbukuan. Biaya masuknya terbilang “luar biasa”: € 490 untuk tiket sehari atau € 990 untuk tiket terusan lima hari. Lagi-lagi kami beruntung karena peserta Invitation Programme bisa mengikutinya cuma-cuma.