BURUKNYA persepsi dan penilaian publik atas situasi-kondisi lembaga perwakilan dan partai politik selama ini telah memicu dan menjadi alasan bagi sebagian warga untuk memilih tidak memilih, atau menjadi Golput (golongan putih = tidak memilih), dalam pemilihan umum (Pemilu) legislatif mendatang. Golput memang merupakan hak, dan pernah populer sebagai pilihan para aktivis di masa Orde Baru.

Persepsi dan penilaian publik tersebut juga tidak keliru. Sejumlah bukti, dari persoalan korupsi anggota DPR hingga pembuatan regulasi yang tidak nyambung dengan kepentingan dan aspirasi warga, termasuk dalam persoalan HAM, yang menimbulkan protes publik maupun pengajuan judicial review, dapat dengan mudah dipaparkan untuk menguatkan persepsi dan penilaian tersebut.

Dengan begitu, apakah kemudian menjadi Golput dalam Pemilu mendatang (masih) relevan sebagai pilihan? Sebagai pilihan, apakah Golput cukup strategis, atau setidaknya dapat memberikan efek/kontribusi yang signifikan bagi perbaikan situasi-kondisi yang dikritiknya, termasuk dalam hubungannya dengan penghormatan HAM?

Konteks Kelahiran Golput

Di masa Orde Baru, Golput lahir dan menjadi pilihan karena institusi Pemilu dinilai bermasalah. Yang saat itu berlangsung sejatinya bukanlah Pemilu, tetapi seolah-olah Pemilu, atau Pemilu seolah-olah. ‘Pemilu’ di masa itu merupakan ritual lima tahunan untuk melegitimasi pemerintahan Jenderal Soeharto. Sejak awal pelaksanaan, Golkar sebagai partai penguasa sudah dapat dipastikan akan menjadi pemenang. Sementara partai lainnya -yang dibatasi dan dikerucutkan menjadi dua, yakni PPP dan PDI- hanya menjadi ornamen/hiasan pendamping, sekadar supaya Pemilu seolah demokratis.

Tanpa perlu melakukan survei seperti yang saat ini marak, perolehan suara Golkar dalam Pemilu di masa itu sudah bisa dipastikan di atas 2/3 dari jumlah suara pemilih. Pasca Pemilu, DPR (DPR/MPR) yang dihasilkan juga sudah bisa dipastikan akan memilih Jenderal Soeharto sebagai presiden. Selanjutnya, DPR yang normatifnya sebagai institusi penyeimbang dan pengontrol eksekutif, sudah bisa dipastikan akan menjadi (sekadar) lembaga pemberi stempel “setuju” bagi kebijakan eksekutif/pemerintah di bawah Jenderal Soeharto. Bila semuanya sudah serba pasti seperti itu, lantas buat apa (ikut) memilih?

Saat ini institusi Pemilu relatif jauh lebih baik bila dibanding masa Orde Baru. Pendirian partai politik juga relatif lebih dimungkinkan. Partai politik, termasuk yang baru, dapat mengikuti Pemilu sejauh memenuhi persyaratan dalam undang-undang. Penyelenggaraan Pemilu juga berlangsung secara lebih baik, bebas, dan fair. Sebagai arena kompetisi untuk berebut kuasa atas kendali negara, tanpa bermaksud menafikan kelemahan yang masih ada, Pemilu saat ini sudah relatif lebih baik dibanding di masa Orde Baru.

Dalam Pemilu saat ini, meski sebelumnya merupakan partai penguasa, belum tentu partai tersebut akan tetap menjadi partai pemenang Pemilu, seperti Golkar di masa Orde Baru. Usaha untuk bertindak curang demi memenangi Pemilu, bisa jadi ada. Namun kontrol publik kini sudah berkembang dan lebih bebas, seiring dengan pembangunan kelembagaan serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Partai peserta Pemilu, tak terkecuali partai penguasa, tidak bisa lagi seleluasa dulu bila hendak bertindak curang.

Siapa yang akan menjadi partai pemenang dalam Pemilu yang akan datang, juga berapa banyak perolehan suaranya, kini hanya bisa diprediksi atau dikira-kira, tanpa bisa dipastikan. Survei diperlukan demi meyakinkan perkiraan. Semuanya masih serba belum pasti. Hasilnya bisa jadi berbeda dari yang diprediksikan, apalagi diharapkan. Dengan situasi-kondisi kelembagaan Pemilu yang kini sudah jauh berbeda dan lebih baik dibanding masa Orde Baru, mengapa gagasan/pilihan untuk menjadi Golput dalam Pemilu mendatang masih tetap tumbuh, bahkan berkembang?[1]

Keterwakilan Politik yang Bermasalah

Menurut pendapat pengamat maupun hasil survei, jumlah Golput dalam Pemilu 2014 diprediksi masih relatif besar, lebih dari 30 persen. Tingginya angka Golput ini merupakan akibat dari masih kuatnya ketidakpercayaan publik kepada tokoh maupun partai peserta Pemilu, selain penilaian pemilih bahwa keikutsertaan dalam Pemilu tidak menghasilkan perubahan dan penyelenggaraan Pemilu tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan warga.[2]

Sulit untuk disangkal, meski situasi-kondisi (institusi) Pemilu di masa reformasi sudah relatif lebih baik bila dibanding masa Orde Baru, namun ternyata Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dihasilkannya (masih) menyisakan pelbagai masalah. Dari persoalan kedisiplinan dan keseriusan anggota DPR dalam mengikuti sidang hingga relatif banyaknya anggota DPR yang terjerat kasus korupsi maupun skandal lainnya. Juga, relatif banyaknya produk legislasi yang masih menuai protes serta pengajuan judicial review, seperti UU Penamanan Modal, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Perkebunan, UU Penanganan Konflik Sosial, UU Organisasi Kemasyarakatan, dsb.

Berbeda dengan Pemilu di masa Orde Baru, persoalan Pemilu saat ini bukan pada aspek penyelenggaraannya, namun pada hasilnya. Jadi, persoalan utamanya bukan bagaimana agar Pemilu berlangsung baik, bebas dan fair, meski hal ini juga penting. Namun bagaimana agar Pemilu yang sudah berjalan relatif baik, bebas, dan fair ini hasilnya (baik dari segi output, outcome, maupun dampak) juga nyambung dengan kepentingan dan aspirasi publik, menghasilkan perubahan dan peningkatan kesejahteraan warga.

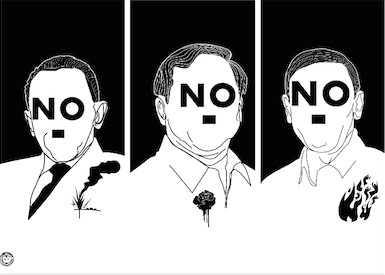

Pemilu yang secara prosedural kini sudah menjadi jauh lebih baik, ternyata tidak bermakna karena belum mampu menghadirkan “demokrasi yang substansial.” Mengapa? Problemnya bukan terletak pada aspek penyelenggaraan Pemilu -seperti yang terjadi di masa Orde Baru- namun pada kualitas keterwakilan politik yang dihasilkannya. Partai yang berlaga dan mereka yang dicalonkan/terpilih untuk duduk di lembaga-lembaga perwakilan cenderung masih didominasi oleh “orang-orang buruk”, yang lebih mengutamakan kepentingan elit/mereka sendiri dan kelompoknya dibanding kepentingan dan aspirasi warga, termasuk dalam hubungannya dengan pemajuan/penghormatan HAM.

Saat ini, perbaikan keterwakilan politik sangat dibutuhkan dan dimungkinkan. Perbaikan keterwakilan politik dapat menepis lahirnya produk legislasi yang tidak nyambung dengan kepentingan dan aspirasi warga, apalagi bertentangan dengan prinsip HAM. Sebaliknya, dapat menjadi sarana memperbesar peluang untuk menanam dan mengarusutamakan HAM dalam kebijakan maupun regulasi negara. Sementara membiarkan partai politik tanpa perbaikan dan orang-orang buruk menguasai lembaga perwakilan akan membuat situasi-kondisi HAM cenderung (terus) mengalami defisit.

Dalam situasi-kondisi Pemilu yang sudah berlangsung baik, meski merupakan hak, memilih Golput justru dapat kontraproduktif bagi perbaikan keterwakilan politik. Memilih Golput, yang tidak berusaha terlibat dalam perbaikan partai politik ataupun memajukan dan memilih calon yang baik, dapat memberi peluang bagi (elit) partai dan orang-orang buruk untuk semakin leluasa menguasai dan mendominasi lembaga-lembaga perwakilan dan proses pengambilan keputusan di dalamnya.

Selama ini, orang memilih Golput cenderung dilandasi penilaian bahwa para calon anggota lembaga perwakilan yang ditawarkan dalam Pemilu tidak mempunyai kualitas keutamaan yang sepadan untuk mengisi lembaga terhormat tersebut. Kalaupun ada calon yang baik -seorang yang punya kualitas keutamaan yang memadai, termasuk komitmennya pada HAM- sejauh tidak memiliki modal finansial yang cukup, mereka dinilai akan sulit terpilih menjadi anggota DPR. Kalaupun kemudian ada yang berhasil terpilih, mereka belum tentu mampu menghadapi arus dominan dalam partai dan parlemen yang dinilai masih dalam situasi-kondisi yang buruk.

Di sisi lain, orang-orang baik, yang punya kualitas keutamaan memadai untuk dipilih menjadi anggota lembaga perwakilan, justru malah (masih) kurang berminat, dan minim dukungan, untuk ikut berkompetisi dalam Pemilu agar selanjutnya dapat mengisi dan mewarnai lembaga-lembaga perwakilan. Padahal sebelumnya mereka aktif terlibat dalam usaha perbaikan kelembagaan Pemilu, seperti mengusahakan agar Pemilu dapat berlangsung secara lebih baik, bebas, dan fair.

Setelah lembaga Pemilu mengalami perbaikan, mereka malah cenderung tidak memanfaatkannya, lebih memilih meninggalkan arena, dan menyerahkannya pada partai politik dan orang-orang yang ada, yang kemudian terbukti tidak mewakili kepentingan dan aspirasi warga. Kalaupun ada yang berusaha mengisi, baik dalam kepengurusan partai maupun di parlemen, mereka masih belum bisa mewarnai secara signifikan, terutama karena dari segi jumlah dan kapasitas, mereka masih (sangat) minoritas. Padahal, bila dapat menjadi kekuatan dominan dan mampu memperbaiki keterwakilan politik, hal ini tidak hanya strategis untuk melahirkan kebijakan yang menjawab kepentingan warga, namun juga mewujudkan aspirasi mengenai bagaimana (seharusnya) sistem perekonomian yang (akan) dianut, bagaimana melibatkan warga dalam perencanaan pembangunan, bagaimana modal akan diatur, dsb.

Memperbaiki Keterwakilan Politik

Berbeda dengan yang terjadi di masa Orde Baru, usaha memperbaiki keterwakilan politik melalui Pemilu kini dimungkinkan. Dalam Pemilu saat ini, mereka yang berkelimpahan modal finansial belum tentu akan selalu mendominasi proses tersebut. Modal finansial memang penting, namun modal yang dibutuhkan bagi keberhasilan dalam Pemilu tidak terbatas hanya modal finansial. Modal finansial bukan satu-satunya modal untuk unggul dalam Pemilu.

Modal lain yang tak kalah pentingnya, yang juga dimungkinkan dimiliki oleh orang-orang baik adalah modal pengetahuan, keahlian, otoritas, dan yang lebih utama lagi adalah dukungan massa yang signifikan, dan menjadikannya sebagai modal politik dalam Pemilu. Strategi untuk mengolah segenap sumber daya atau modal yang dimiliki sehingga menjadi kekuatan politik yang signifikan untuk berlaga dalam Pemilu lebih menentukan daripada sekadar kepemilikan modal finansial.

Dalam pemilihan kepala daerah, hal tersebut terlihat dari pengalaman keberhasilan Jokowi-Ahok yang terpilih sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Keberhasilan Jokowi-Ahok, yang dicalonkan oleh partai yang bukan partai penguasa, tidak sekadar memecahkan mitos bahwa mereka yang punya sumber daya atau modal finansial yang besar, bahkan nyaris tak terbatas, yang akan menguasai dan memenangkan politik elektoral. Namun juga membuka mata bahwa politik elektoral ternyata dapat melahirkan pejabat publik yang mau dan punya potensi mampu menjawab kepentingan dan aspirasi warganya.

Eksperimen yang lebih terlembaga dalam memperbaiki keterwakilan politik sudah dilakukan Omah Tani di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Organisasi berbasis petani, yang kemudian juga merangkul kelas menengah dan buruh ini, telah memanfaatkan institusi Pemilu untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya. Omah Tani mampu mengolah sumber daya yang mereka miliki dan menyiapkan calon sendiri, baik untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun Pemilu legislatif.

Dalam Pilkada pada Desember 2011 lalu, calon yang mereka siapkan dan usung berhasil terpilih menjadi Bupati Batang periode 2012-2017. Dalam Pemilu 2014 nanti, mereka berupaya untuk mengirimkan anggotanya sebagai calon legislatif lewat partai yang bersedia mengakomodir kepentingan dan aspirasi mereka. Para anggota yang dimajukan sebagai calon legislatif ini dipilih melalui kongres Omah Tani jauh-jauh hari. Sebelumnya, dalam Pemilu 2009, salah satu anggotanya berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Batang dan berperan signifikan, misalnya, dalam mendorong kebijakan agar rumah sakit daerah tidak melakukan diskriminasi kepada pasien dan ibu yang hendak melahirkan dari keluarga miskin, yang kebanyakan berasal dari keluarga petani.

Penutup

Baik memilih maupun tidak memilih dalam Pemilu, keduanya adalah hak. Sebagai hak, terlebih dalam situasi normal, penikmatannya tidak boleh dilarang ataupun dihambat. Namun sayang kalau hak tersebut hanya sekadar dinikmati, tanpa berusaha menjadikannya sebagai sarana yang efektif dan bermakna untuk memajukan hak-hak lainnya.

Keterlibatan dalam Pemilu, dengan memajukan dan memilih calon yang baik, yang mempunyai komitmen memajukan HAM, berarti telah ikut menambah peluang bagi penambahan jumlah orang baik di lembaga perwakilan, yang saat ini masih langka. Memilih calon yang baik dalam Pemilu bukan berarti menjerumuskan mereka dalam kekotoran politik (sic!), namun justru menambah kemungkinan bagi perbaikan keterwakilan (dan kultur) politik, termasuk dalam hubungannya dengan penghormatan HAM. Tentunya dengan tetap disertai usaha untuk aktif secara berkelanjutan melakukan pengawalan pasca Pemilu, termasuk memberikan dukungan, partisipasi, dan melakukan kontrol publik.

Sementara memilih Golput justru mengurangi peluang bagi kemungkinan tersebut. Selain juga membuat para calon yang buruk, terutama para elit partai dan politisi yang selama ini telah membajak institusi demokrasi demi kepentingannya sendiri maupun kelompoknya, akan semakin mudah melenggang masuk ke lembaga-lembaga perwakilan, untuk kemudian membajaknya kembali.

Memilih Golput -di mana tidak berusaha terlibat dalam Pemilu, memajukan maupun memilih calon yang baik, apalagi juga tidak terlibat dalam perbaikan partai politik dan politik kepartaian- sama artinya dengan meninggalkan arena, yang kini sudah relatif baik, bebas, dan fair. Pilihan ini juga tidak berdampak pada legitimasi Pemilu. Legitimasi politik Pemilu saat ini sudah jauh lebih baik bila dibanding Pemilu di masa Orde Baru.

Mereka yang terpilih lewat Pemilu, selanjutnya akan duduk sebagai anggota dewan yang berwenang menyusun serta memutuskan pelbagai kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi yang mereka buat akan mengikat dan menentukan kehidupan warga, termasuk bagi mereka yang memilih Golput. Dengan begitu, meninggalkan partisipasi dalam Pemilu dan memilih Golput: masihkah relevan?***

Penulis adalah Kepala Biro Litbang ELSAM dan anggota Perkumpulan DEMOS. Tulisan ini sudah dimuat dalam Buletin Asasi edisi Januari-Februari 2014 dengan sedikit perbaikan. Dimuat di sini untuk tujuan Pendidikan.

[1] Pengamat politik dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, memprediksi bahwa jumlah Golput dalam Pemilu 2014 di atas 30 persen. Yakni di kisaran 35 persen hingga 37 persen. Sementara, menurut hasil survei Lembaga Riset dan Polling Indonesia, 23,4 persen responden menyatakan sudah pasti tidak akan memilih, sementara 37 persen menyatakan masih ragu apakah akan memilih dalam Pemilu 2014 mendatang. Menurut hasil polling Yahoo Indonesia selama 6-10 Februari 2014, 40 persen responden menyampaikan tidak akan datang untuk memilih dalam Pemilu legislatif dan pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 nanti. Bandingkan dengan jumlah Golput dalam Pilpres 2009 yang sebesar 29% atau sekitar 49 juta orang pemilih. Lihat dalam https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/angka-golput-pembaca-yahoo-indonesia-095124289.html.

[2] Dari polling Yahoo Indonesia, diketahui bahwa 70 persen responden tidak ingin memilih, karena tidak percaya dengan tokoh maupun partai politik yang ada saat ini. Sementara 25 persen responden tidak ingin ikut memilih karena menilai tidak ada perubahan nyata dari keikutsertaan dalam Pemilu. Lihat dalam https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/angka-golput-pembaca-yahoo-indonesia-095124289.html. Kemudian, menurut pengamat politik dan peneliti dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, dalam diskusi bulanan Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWIR), Golput terjadi karena Pemilu dinilai tidak memiliki korelasi positif dengan perbaikan kesejahteraan. Selain juga akibat perilaku buruk elit politik dan kegagalan pemerintah di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Lihat dalam http://www.beritasatu.com/pemilu2014-aktualitas/171344-tak-berkorelasi-dengan-kesejahteraan-penyebab-tingginya-angka-golput.html.