Ruang Publik Dulu dan Sekarang*

Oleh Rianne Subijanto

Jelang pemilu 2014, kita sering dengar berbagai keluhan akan rendahnya partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi kita.[i] Demokrasi biasanya hanya bisa diasosiasikan dengan pemilu lima tahunan. Di luar itu, ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik sehari-hari sangatlah minim. Rakyat menjadi apatis dengan kehidupan politik, sementara para elit terus menjajah ruang-ruang publik kita. Ironisnya, konsep masyarakat sipil terutama konsep ruang publik-nya merupakan konsep yang marak digunakan di era reformasi sebagai acuan untuk menciptakan kehidupan demokrasi di negeri kita. Apa kemudian sumber kegagalan konsep ini?

Artikel ini mencoba untuk mengevaluasi konsep dan manifestasi ruang publik di Indonesia saat ini. Pertama, kita akan membahas kembali konsep ‘ruang publik’ yang ditawarkan filsuf Jerman Jürgen Habermas dan menganalisis kekurangannya baik di tingkat teoretis maupun manifestasinya saat ini. Kemudian, saya akan mengajak pembaca untuk melihat sejarah openbare vergaderingen (rapat umum), yang merupakan bagian penting gerakan populer anti-kolonial di Hindia Belanda di tahun 1920 – 1926, sebagai alternatif ruang publik. Konsekuensi teoretis dan praktis dari gerakan openbare vergaderingen ini pun akan dibahas.

Ruang publik dan LSMisasi

Jürgen Habermas menjelaskan konsep ‘ruang publik’ sebagai ruang yang mandiri dan terpisah dari negara (state) dan pasar (market). Ruang publik memastikan bahwa setiap warga negara memilik akses untuk menjadi pengusung opini publik. Opini publik ini berperan untuk memengaruhi, termasuk secara informal, perilaku-perilaku yang ada dalam ‘ruang’ negara dan pasar. Konsep ruang publik diambil dari sejarah ruang publik kaum borjuis di Jerman pada abad delapan belas[ii]. Walaupun dalam bukunya kemudian Habermas meratapi matinya ruang publik ini karena transisi dari kapitalisme liberal ke kapitalisme monopoli[iii], dia tetap berargumen bahwa ruang publik tetap bisa dijadikan sebuah ‘tipe (konsep) ideal’[iv] untuk prospek demokrasi pada masa kini. Tidak seperti pendahulunya di Frankfurt School (lihat Dialectic of Enlightenment yang ditulis pembimbing Habermas yaitu Horkheimer bersama Adorno[v]) yang cenderung pesimis terhadap prospek demokrasi, Habermas punya harapan besar bahwa proyek pencerahan bisa dilanjutkan dengan cara membangkitkan rasionalitas publik melalui medium dialog. Studi ini kemudian menjadi latar belakang penelitiannya tentang teori aksi komunikatif (theory of communicative action).

Dalam The Theory of Communicative Action[vi], Habermas berargumen bahwa masyarakat modern terdiri dari ‘dunia-kehidupan’ (lifeworld) dan ‘sistem’ (system). Konsep teoretis ini mendemonstrasikan akar-akar dari ‘aksi instrumental atau strategis’ (instrumental or strategic action) dan aksi komunikatif (communicative action). Sistem, menurutnya, terdiri dari subsistem ‘uang’ dan ‘kuasa’, dan di dalam subsistem ini perilaku manusia diinstrumentalisasikan untuk mencapai tujuan subsistem-subsistem tersebut. ‘dunia-kehidupan’, di sisi lain, biasanya ‘kondusif untuk otonomi, artinya pencapaian tujuan yang dipilih sendiri, yang tidak mungkin terjadi dalam sistem’[vii]. Dengan menjadi rumah bagi aksi komunikatif, ‘dunia-kehidupan’ memungkinkan para peserta untuk mencapai tujuannya secara kooperatif dengan pemahaman akan situasi yang didefinisikan bersama-sama[viii]. Sebagai mekanisme untuk mencapai pemahaman, terkandung di dalam aksi komunikatif adalah potensi rasional. Potensi rasional dari aksi komunikatif ini terdiri dari keterbukaan pada logika (reason) dan pendapat (argument). Di dalamnya, konsensus dicapai melalui pertukaran persetujuan dan ketidaksetujuan yang menggunakan logika. Dengan argumen teoretis ini, Habermas juga berpendapat bahwa tujuan dari perubahan sosial adalah untuk memastikan bahwa ‘dunia-kehidupan’, atau ‘ruang publik’, ada secara mandiri terlepas dari tendensi ‘sistem’ dan subsistemnya yang menjajah.

Konsep ruang publik ini, sejak lima puluh tahun lalu dibangun Habermas, telah mendapat kritik dan menimbulkan banyak diskusi yang produktif dan pengembangan teoretis dalam banyak bidang (misalnya, Calhoun, 1992[ix]). Di sini saya ingin menyoroti dua kritik yang relevan untuk diskusi kita. Yang pertama adalah kritik Geoff Eley tentang dua hal. Pertama, menurut Eley, Habermas mengidealisasikan versi borjuis dari ruang publik, dan dengan melakukan ini, kedua, ia telah mengabaikan ‘sumber-sumber dorongan emansipasi [yang berbeda] yang ada dalam tradisi radikal dan popular’[x]. Yang Eley maksud adalah ‘publik golongan rakyat jelata’ (plebeian public) yang juga ada pada periode ruang publik liberal yang diteliti Habermas:

‘Baik dalam istilah sastra (produksi dan sirkulasi/penyebaran ide) dan istilah politik (adopsi konstitusi dan kebebasan di bawah hukum) iklim ideologis global mendorong suara petani dan kelas pekerja untuk berjuang mencapai emansipasi yang sama [dengan yang diusahakan kaum borjuis, yaitu untuk kebebasan manusia salah satunya dari feodalisme]’[xi].

Eley mempertanyakan apabila ‘publik golongan rakyat jelata’ ini adalah ‘bentukan dari model liberal (sebagaimana Habermas berpendapat)’ atau merupakan model lain yang mandiri dalam bentuk-bentuk pengungkapannya[xii]. Pertanyaan ini terutama penting ketika kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa ruang publik liberal dan ‘institusinya dibangun melalui sectionalism (pemecahbelahan), eksklusivitas dan represi’[xiii], dan oleh karenanya ‘selalu dibentuk oleh konflik’[xiv]. Eley mendorong kita untuk mempertanyakan bagaimana kita bisa menguniversalkan ‘tipe ideal ruang publik’ kalau sejak awal kemunculannya ia eksklusif dan partikularistik.

Kritik lain yang juga relevan untuk pembahasan kita adalah kritik dari Nancy Fraser. Menurut Fraser, kita perlu menganalisis ‘kondisi yang memungkinkan’ (condition of possibility) keberadaan ruang publik. Tidak cukup kalau kita hanya mengakui (dari politics of recognition[xv]) pluralitas publik-publik yang bersaing. Yang lebih penting, ‘kita juga perlu secara serius meragukan konsep ruang publik yang nyata-nyata dimaksudkan untuk menutup-nutupi, alih-alih menghilangkan, ketimpangan struktur sosial’[xvi]. Fraser berpendapat bahwa penghilangan ketimpangan sosial dan juga transformasi masyarakat menuju persamaan ekonomi sosial adalah syarat untuk ‘paritas partisipatif’ yang nyata, yaitu sebuah pengejawantahan ruang publik di mana semua orang dapat berpatisipasi bersama-sama tanpa pandang bulu. Ini hanya dapat direalisasikan melalui ‘reorganisasi ekonomi yang diregulasi secara politis’ karena persamaan ekonomi dan sosial tidak mungkin dicapai dalam sistem kapitalisme, terutama yang berbasis pasar bebas[xvii].

Kita akan menanggapi kritik Fraser tentang ‘kondisi yang memungkinkan’ ruang publik ini, baru nanti kita akan bahas kritik Eley tentang ‘publik golongan rakyat jelata’. Kritik Fraser sebenarnya dapat diterjemahkan dalam sebuah pertanyaan yang sederhana: apakah kondisi neoliberalisme yang kita hidupi saat ini memungkinkan untuk pengadaan ruang publik yang sejati? Pasca 1998, paling tidak ada dua ‘institusi’ yang seringkali dianggap sebagai manifestasi ruang publik: lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media. Kemunculan LSM di Indonesia sebenarnya juga bersamaan dengan masuknya dunia global ke dalam era LSM. Kofi Annan ketika menjabat sekjen PBB (1997 – 2006) pernah menyebutkan bahwa ‘abad 21 adalah era LSM.’[xviii]. Tentu ini merupakan semangat yang optimis, kalau bukan naif, tentang prospek demokrasi di seluruh dunia. LSM seringkali dianggap sebagai ‘publik proxi’ (proxy publics) yang sah. Bagi pemerintah dan institusi antarbangsa, LSM merupakan ‘masyarakat sipil dan publik, yang tinggal telepon saja’[xix]. LSM mendapat validasi sebagai publik proxi melalui peran aktifnya ikut serta dalam publik dan/atau karena membantu menciptakan publik dengan menjadi organisasi yang mewakili kelompok-kelompok terpinggirkan[xx]. Dalam hal ini saya ingin sedikit berefleksi.

Sebagai organisasi yang mewakili kepentingan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, LSM berdiri dengan tujuan ‘pemberdayaan manusia’ (human empowerment). Di sinilah triknya. Sebagai lembaga yang biasanya disokong oleh lembaga-lembaga donor dari negara maju dan bahkan perusahaan transnational dalam bentuk dana CSR (corporate social responsibility), proyek pemberdayaan manusia LSM bisa dimotivasikan oleh dua hal. Pertama, motivasi altruisme, ‘saya kaya dan saya ingin menyisihkan sedikit kekayaan saya untuk membantu yang miskin’. Bagi mereka secara naif ‘perubahan sosial’ dapat dicapai dengan si kaya berbagi dengan si miskin (termasuk untuk tujuan merepresentasikan kepentingan kelompok tertinggal karena ideologi ras, gender, seksualitas yang timpang) sehingga perlahan-lahan kapitalisme dapat berubah menjadi lebih beretika. Motivasi yang kedua adalah rasa bersalah (guilt). Rasa bersalah beroperasi dengan cara berbeda dari yang sebelumnya. ‘Para donor tahu bahwa mereka bagian dari elit yang membentuk sistem yang membuat masalah ekonomi, sosial dan lingkungan dan mereka ingin mengubahnya selama perubahan itu tidak menempatkan keberadaan mereka (kekayaan, status sosial dan politik dll) dalam bahaya.’ Dengan ini proyek-proyek yang didanai donor negara maju (baca: negara imperialis) dan perusahaan besar lebih merupakan proyek penebusan dosa dibanding proyek untuk perubahan sosial yang sebenar-benarnya (lihat “Tuan Gates dan Industri Juru Selamat” sebagai contoh kasus). Analoginya seperti ‘pagi hari para elit membuat kebijakan brutal/korupsi dll, habis ashar bayar zakat, malamnya dapat gelar’[xxi].

Dengan latar belakang ini, istilah ‘pemberdayaan’ pun jadi tidak senaif yang kita kira. Ada motivasi ekonomi politik di belakangnya dan seringkali definisi ‘pemberdayaan’ sudah ditentukan (dan dibatasi) oleh lembaga donor sesuai dengan terminologi dan kepentingan lembaga donor tersebut. Tentu dengan ini kita sedang tidak mengatakan bahwa permasalahan sosial yang menjadi perhatian LSM adalah palsu. Tidak sama sekali. Justru sebaliknya, masalah HIV/AIDS, kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, pendidikan, hak masyarakat tradisional atas tanahnya dll adalah masalah yang riil dan tidak dapat diselesaikan dengan program yang dananya harus dihidupkan (secara kembang kempis) dengan proposal yang setiap tahun harus diperbaharui dan harus dibuat menarik dan sesuai dengan kepentingan lembaga donor. Ekonomi politik di balik industri LSM ini biasanya menawarkan solusi yang bukan hanya setengah-setengah tapi juga tidak berkesinambungan. Solusi setengah-setengah ini biasanya sifatnya mengobati ‘gejala’ dan bukan akar masalah. Solusi kesehatan seksual di antara kalangan waria, misalnya, ditawarkan melalui program pemberian kondom gratis. Kalau kondom sudah tidak diberikan gratis lagi, bagaimana mereka bisa secara mandiri menyelesaikan masalahnya? Padahal masalah kesehatan seksual di kalangan waria (dan warga negara miskin lain) berhubungan juga dengan tidak adanya akses kerja, kesehatan umum dan tempat tinggal yang layak, selain tentu masalah stigma. Ini berhubungan dengan contoh yang kedua, yaitu bahwa seringkali LSM menjadi kedok untuk operasi teknokrasi. Selain contoh kondom gratis di atas, ketika saya tinggal di sebuah pulau terpencil di Nusa Tenggara Timur, saya beberapa kali bertemu dengan LSM yang menjual lampu dengan tenaga surya di desa-desa tanpa listrik. Bagi masyarakat pedalaman ini membantu menyelesaikan masalah kegelapan di malam hari, tapi tentu timbul masalah baru. Salah satunya adalah timbulnya ketergantungan pada LSM ini untuk beli lampu tenaga surya sebagai sumber penerangan.

Inilah yang dinamakan LSMisasi (NGOization/NGOism)[xxii], yaitu ‘proses gerakan sosial diprofesionalisasi, diinstitutionalisasi dan dibirokratisasi dalam struktur vertikal dan organisasi yang berorientasi pada pembuatan kebijakan yang fokus pada pembuatan isu-isu spesifik… Tekanan ada pada reproduksi [LSM sebagai] organisasi dan pencarian sumber dana’[xxiii]. Akibatnya, sementara ruang publik menjadi semakin apolitis, para elit semakin gencar menguasai sistem politik dan ekonomi kita. Choudry dan Kapoor[xxiv] bahkan mengatakan bahwa LSM terlibat dalam neoliberalisasi karena telah merusak gerakan sosial populer dengan menekankan/mengarusutamakan pemahaman bahwa perlawanan adalah hak-hak individu dan bukan hak kolektif. Dengan kata lain, LSM telah memprivatisasi publik. Dalam era LSMisasi, masyarakat sipil diwadahi dalam organisasi non-kelas, non-pemerintah dan non-profit sehingga karakter kelas pun ditutupi dan perhatian gerakan untuk perubahan dicari dalam lingkup kapitalisme. Permasalahan LSM dalam kacamata gerakan sosial adalah terutama karena sebagai organisasi ia kekurangan kemandirian politik dan/atau ekonomi. Walaupun ada banyak LSM yang memenuhi kriteria kemandirian tersebut LSM-LSM ini lebih merupakan pengecualian dalam era LSMisasi ini.

Kemudian sedikit tentang ruang publik dan media, kita bisa merujuk pada analisis Yovantra Arief tentang industri TV di sini. Yovantra berpendapat bahwa istilah ‘frekuensi adalah milik publik’, yang saat ini gencar digunakan untuk melawan isi dan kepemilikan televisi yang tidak mewakili suara publik, walaupun ideal tetap problematis, atau mengandung ‘paradoks’. Konsep publik menurutnya ideal karena dengannya ‘kita tidak lagi bicara mengenai individu-individu yang digerakkan oleh selera, melainkan sebagai subyek kolektif yang memiliki hak-hak sebagai warga negara untuk mendapatkan tayangan yang sehat, mendidik dan relevan bagi kehidupan.’ Namun, paradoks muncul ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan ‘siapakah publik?’ Contoh yang digunakan Yovantra adalah bagaimana kita menyikapi munculnya iklan partai NasDem versus Suara Ibu Peduli di televisi? Bukankah kedua-duanya sebuah gerakan yang diorganisasi oleh publik? Di sinilah istilah ‘kondisi yang memungkinkan’ ruang publik yang diajukan Fraser relevan untuk membantu kita keluar dari kekacauan ontologis ini. Sehingga jawaban untuk ‘paradoks’ yang dihadapi Yovantra bukanlah bahwa ‘publik bukan entitas yang tunggal’ atau bahwa ‘publik adalah subyek yang menyejarah’. Kedua hal itu benar adanya sebagai kacamata epistemologi. Tapi sebelum ke situ, kita harus bisa menjawab pertanyaan dasar: apakah ruang publik dapat termanifestasi dalam industri televisi Indonesia? Saya terdorong untuk mengatakan tidak. Selama televisi (dan media lain) masih dikuasai oleh korporasi, tidak akan pernah bisa ruang publik dicapai. Sama halnya dengan euforia tentang sosial media dan potensinya sebagai ruang publik. Selama masih dalam sistem neoliberal (bukankah Internet juga diciptakan untuk kebutuhan imperialisme Amerika[xxv]?), Internet hanya menghasilkan pekerja digital (digital labour), yaitu pengguna Internet lah yang secara ‘demokratis’ dan gratis mengisi konten[xxvi]. Saya sedang tidak membuat proposisi purist di sini, bahwa dalam logika komodifikasi tidak ada jalan keluar. Justru sebaliknya, dengan memahami bagaimana kapitalisme bekerja dalam membajak ruang publik, kita dapat mendiskusikan bentuk organisasi dan media yang seperti apa yang dapat mengejawantahkan ruang publik yang kita butuhkan dan bagaimana mengklaim kembali ruang publik yang telah dibajak tadi.

Lalu bagaimana kita bisa mencapai ‘kondisi yang memungkinkan’ keberadaan ruang publik? Saya ingin membuat dua proposisi. Yang pertama proposisi teoretis, yaitu kita perlu membedakan antara Publik (dengan ‘P’ huruf besar) sebagai ‘tujuan’ (end) dan publik sebagai ‘alat’ (means). Artinya, kalau tujuan kita adalah membuat ruang yang setiap orang dapat berpartisipasi secara deliberatif ikut serta dalam membahas dan memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan tiap aspek kehidupan politik, sosial dan budaya kita, kita perlu alat efektif untuk mencapainya. Untuk itu, Publik sebagai tujuan dan publik sebagai alat harus selaras baik dalam hal kemandirian politik maupun ekonomi. Proposisi kedua, lebih praktis, yaitu paling tidak ada dua syarat untuk mencapai ruang publik yang secara organik kita bangun: basis ekonomi yang mandiri dan gerakan masyarakat yang terorganisir. Mungkin banyak orang yang merasa alergi dengan istilah ‘organisasi’. Organisasi tidak harus berarti organisasi hirarkis dengan komando dari atas ke bawah. Tapi yang jelas kita tahu bahwa dengan organisasi terpecah-pecah dan terisolir dalam program masing-masing seperti LSM, kita tidak bisa mencapai sebuah gerakan sosial untuk membangun Publik. Tentu juga tidak akan bisa kita memaksakan bentuk organisasi partai yang dibuat Lenin 100 tahun yang lalu ke kehidupan masa kini. Kalau memang kita sepakat bahwa kita butuh organisasi publik yang populer (horizontal, spontan, demokratis dll), mari kita sama-sama debatkan dan diskusikan bentuk organisasi apa yang efektif.

Proposisi tentang perbaikan akan dua hal ini: basis ekonomi dan organisasi bukanlah angan-angan. Ini membawa kita ke kritik Eley tentang ‘publik golongan rakyat jelata’ dan saya ingin beralih pada pembahasan tentang publik golongan rakyat kelas bawah yang ada dalam sejarah perjuangan anti-kolonial di negeri kita, yaitu sejarah praktik openbare vergaderingen (rapat umum) di tahun 1920 – 1926[xxvii].

Openbare vergaderingen: Alternatif ruang publik

Periode 1920-1926, walau pun singkat, merupakan titik balik dalam sejarah gerakan revolusi sosial di Indonesia. Ini terutama karena karakter gerakan anti-kolonial yang berbeda dari periode-periode sebelumnya. Sebelumnya, asosiasi dan rapat biasanya diadakan oleh dan untuk elit pribumi yang berpendidikan dan biasanya tidak mengikutsertakan mayoritas populasi rakyat jelata yang tidak berpendidikan. Sejak didirikannya Sarekat Islam tahun 1912, kita menyaksikan keikutsertaan kaum kromo dalam gerakan anti-kolonial yang bukan hanya populer tapi juga terorganisir baik di dalam maupun di luar pulau Jawa. Namun bagaimana rakyat yang tidak bisa baca/tulis bergerak (waktu itu hanya 1% populasi pribumi yang bisa baca/tulis)? Inilah pertanyaan yang membawa saya ke fenomena openbare vergaderingen (rapat umum).

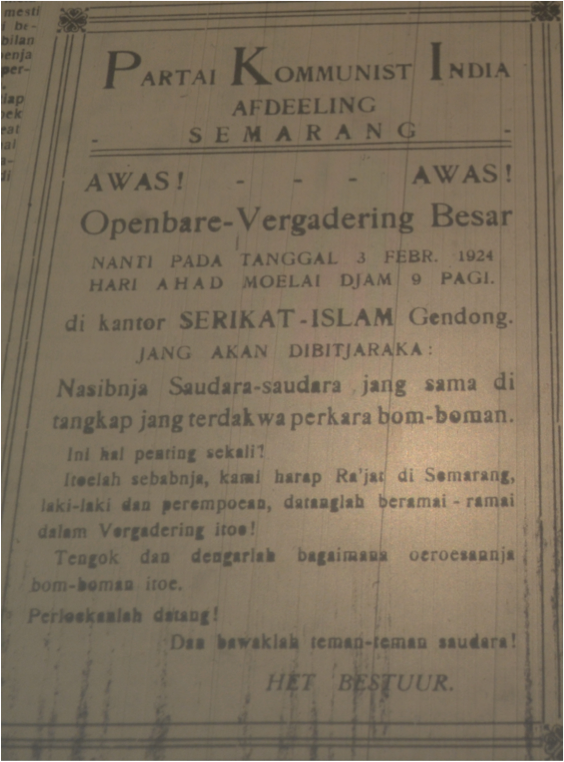

Berdasarkan laporan dari organ PKI, koran Sinar Hindia, dari tahun 1920 – 1926, saya mencatat kurang lebih 900 rapat umum diadakan di Hindia Belanda, terutama terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Pertemuan-pertemuan ini diadakan di daerah pegunungan, pesisir pantai dan bahkan daerah terpencil lainnya di rumah-rumah, lapangan, kantor dan bioskop dengan jumlah peserta 50 -10.000 orang termasuk laki-laki, perempuan, orang Tionghoa, pribumi dan warga keturunan India dan Arab. Karakter komunikatif rapat umum ini membentuk karakter Partai Komunis Indonesia/Sarekat Islam merah/Sarekat Ra’jat yang saat itu juga masih dalam proses pembentukan dan selalu dalam ancaman baik dari pemerintah kolonial mau pun partai pribumi lain, termasuk Sarekat Islam putih.

Berikut adalah beberapa karakter yang paling relevan untuk pembahasan kita[xxviii]. Bagi rakyat, openbare vergaderingen merupakan alat untuk mengorganisir dirinya. Seorang penulis mengatakan ‘satu-satunya cara untuk bergerak adalah dengan menghadiri rapat, ‘berkumpulah, hai orang-orang Hindia!’ (1921). Poinnya bukanlah hanya menghadiri rapat, tapi justru perdebatan dan diskusi di dalam rapat tersebut. Karena minimnya akses pendidikan, openbare vergaderingen juga menjadi alat pendidikan untuk mayoritas rakyat yang tidak sekolah. Dalam rapat-rapat biasanya koran dibacakan dengan keras untuk kemudian dibahas lebih lanjut dan didebatkan. Inilah mengapa openbare vergaderingen pun menjadi ajang untuk masyarakat memperbarui pengetahuannya tentang masalah luar negeri, analisis sejarah dan isu-isu lokal lainnya. Prinsip ‘Debat vrij’ (debat bebas) adalah prinsip utama openbare vergaderingen. Di dalam selebaran pengumuman undangan rapat, biasanya tertulis:

‘Saudara-saudara lelaki dan isteri dari segala bangsa dan agama.

Datanglah! Datanglah!

Debat vrij, tanja vrij, bitjara vrij.

Het Bestuur.’ (Sinar Hindia 31 Juli 1924)

Dalam rapat, para peserta berteriak ‘Debat! Debat!’ dan ‘Setuju! Setuju!’ ketika terjadi perdebatan hangat antara polisi dengan salah seorang pembicara, misalnya. Pembicara yang datang dari luar kota tidak dibayar dan hanya diberikan akomodasi menginap di rumah warga. Warga pun secara suka rela mengijinkan rumahnya, halamannya, bioskopnya digunakan untuk openbare vergaderingen.

Ada paling tidak tiga implikasi teoretis dari praktik openbare vergaderingen ini. Pertama, rapat-rapat ini tidak dilakukan serta merta hanya untuk mengadakan publik-publik horizontal yang berbeda berdasar identitas atau selera. Publik ini diadakan untuk melawan kekuasaan negara kolonial. Ini mengharuskan kita menanggapi konsep Fraser tentang ‘multiplisitas publik’[xxix], yaitu ketika multiplisitas publik diadakan dalam kapitalisme hanya akan berhasil mengadakan kompetisi horizontal antara publik yang ada (atau yang dibuat) dan mengalihkan kita dari konflik antara rakyat dan negara kapitalis. Gerakan untuk mewakili multiplisitas publik di masa kini biasanya hanya memanifestasi publik berdasarkan politik identitas.

Kedua, dibalik semangat revolusi yang mengajak rakyat untuk ikut serta dalam rapat-rapat umum adalah keinginan untuk mengatasi kontradiksi antara rakyat dan negara kolonial yang gagal mewakili kepentingan rakyat terjajah. Ini berbeda dengan konsep ruang publik liberal yang diusung Habermas. Menurut Habermas, ‘ruang publik’ adalah ruang mandiri yang terpisah dari negara dan pasar dan sangat penting untuk membuat keseimbangan (equilibrium) antara ketiga ruang ini. Dalam bahasanya sendiri, ‘tujuannya bukan lagi untuk menghapuskan sistem ekonomi kapitalis dan sistem dominasi birokrasi tapi untuk membuat bendungan demokrasi (democratic dam) untuk menghadapi gangguan kolonial sistem pada dunia-kehidupan’[xxx]. Bagaimana bisa ruang publik yang mandiri dan otonom diadakan di dalam sistem dan negara yang nalarnya imperialis? Salah satu tuntutan publik openbare vergaderingen saat itu adalah dengan mengganti pemerintah kolonial dengan zelfbestuur, atau pemerintahan sendiri yang dipimpin rakyat pribumi.

Ketiga, publik ‘orang-orang yang direpresi’ ini dibangun untuk mencapai tujuan menghilangkan identitas yang menyatukan mereka itu sendiri. Dengan kata lain, vergaderingen menyatukan rakyat ‘terjajah’, tetapi dalam perjuangannya mereka bertujuan untuk mengatasi dan menghilangkan identitas ‘terjajah’ ini untuk menjadi merdeka dan bebas. Teori Habermas hanya mampu ‘mengakui’ dan ‘merepresentasikan’ publik-publik berdasar identitas yang berbeda-beda namun tidak mampu mengatasi/menghilangkan identitas yang justru biasanya merupakan produk dari sistem yang opresif dan eksploitatif.

Tentu kondisi di tahun 1920an berbeda dengan kondisi kapitalisme saat ini. Setiap jaman punya masalahnya sendiri. Sejarah tentang openbare vergaderingen dibahas di sini bukan untuk nostalgia sebuah masa lalu yang ideal, tetapi agar kita bisa belajar dan secara serius dan bersama-sama mendiskusikan bagaimana kita memperbarui gerakan sosial rakyat. Konsep ruang publik memiliki potensi, tetapi perlu diperbaiki dengan melihat bagaimana secara historis manifestasinya telah menguntungkan atau merugikan gerakan populer. Kita punya masa lalu untuk belajar dan memahami masa kini, sehingga kita bisa mengubah masa depan kita bersama.

*“Openbare vergaderingen” adalah bagian dari disertasi penulis tentang media perlawanan di Hindia Belanda 1920 – 1927. Versi lain dari artikel ini tentang openbare vergaderingen dan ruang publik akan muncul di The Palgrave Encyclopedia of Imperialism and Anti-Imperialism (Immanuel Ness dan Saër Maty Bâ (eds.), Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014). Diterbitkan ulang di LKIP untuk tujuan pendidikan.

[ii] Habermas, J. ‘The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964)’, New German Critique 3 (Autumn/1974): 49.

[iii] Eley, G. ‘Nations, Publics, and Political Cultures: Placing Habermas in the Nineteenth Century’, in C. Calhoun (ed.) Habermas and the Public Sphere, (London: The MIT Press, 1992). 293.

[iv] Habermas, J. ‘Further Reflections on the Public Sphere’, in C. Calhoun (ed.) Habermas

and the Public Sphere, (London: The MIT Press, 1992), 422.

[v] Horkheimer, M, and Theodor W. Adorno. Dialectic of enlightenment. (New York: Herder and Herder, 1972).

[vi] Habermas, J. The Theory of Communicative Action Vol. One. Reason and the Rationalization of Society (translated by Thomas McCarthy), (Boston: Beacon Press, 1981); Habermas, J. The Theory of Communicative Action Vol. Two. Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason (translated by Thomas McCarthy). (Boston: Beacon Press, 1985).

[vii] Finlayson, G. Habermas: A Very Short Introduction, (Oxford: Oxford UP, 2005), 55.

[viii] Habermas, The Theory of Communicative Action Vol. Two, 126

[ix] Calhoun, C (ed.) Habermas and the Public Sphere, (London: The MIT Press, 1992).

[x] Calhoun, Habermas and the Public Sphere, 306

[xi] Calhoun, Habermas and the Public Sphere, 305

[xii] Calhoun, Habermas and the Public Sphere, 305

[xiii] Calhoun, Habermas and the Public Sphere, 321

[xiv] Calhoun, Habermas and the Public Sphere, 306

[xv] Fraser, N, and Axel Honneth. Redistribution or recognition?: a political-philosophical exchange. (London: Verso, 2003).

[xvi] Fraser, N. “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy,” Social Text (25/26/1990): 65.

[xvii] Fraser, “Rethinking the Public Sphere” 65 dan 74

[xviii] Lang, S. NGOs, civil society, and the public sphere, (New York: Cambridge UP, 2013), x.

[xix] Lang, NGOs, civil society, and the public sphere, 8

[xx] Lang, NGOs, civil society, and the public sphere, 4

[xxi] diadopsi dari “The white savior supports brutal policies in the morning, founds charities in the afternoon, and receives awards in the evening.” Dari http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/03/the-white-savior-industrial-complex/254843/

[xxii] Lang, NGOs, civil society, and the public sphere dan dan Choudry, A. A., and Dip Kapoor. NGOization: complicity, contradictions and prospects, (London: Zed books, 2013).

[xxiii] Lang, NGOs, civil society, and the public sphere, 64-65

[xxiv] choudry dan Kapoor, NGOization

[xxv] lihat: Schiller, D. “The Neoliberal Networking Drive Originates in the United States.” Dalam Digital Capitalism, (Cambridge, Mass: MIT Press, 1999).

[xxvi] Lihat: Fuchs, Christian. Digital labour and Karl Marx, (New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2014).

[xxvii] Ini adalah periode sebelum terjadinya pemberontakan anti-kolonial yang pertama kali dilakukan serentak di beberapa daerah di Jawa dan Sumatra dan dipimpin oleh Partai Komunis Hindia di tahun 1926/1927.

[xxviii] Untuk analisis lebih lanjut, baca: Subijanto, R. The Palgrave Encyclopedia of Imperialism and Anti-Imperialism. Immanuel Ness dan Saër Maty Bâ (eds.), (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014). Yang akan datang.

[xxix] Fraser, “Rethinking the Public Sphere”, 69

[xxx] Habermas, J. ‘Further Reflections on the Public Sphere’, in C. Calhoun (ed.) Habermas and the Public Sphere, (London: The MIT Press, 1992), 444.