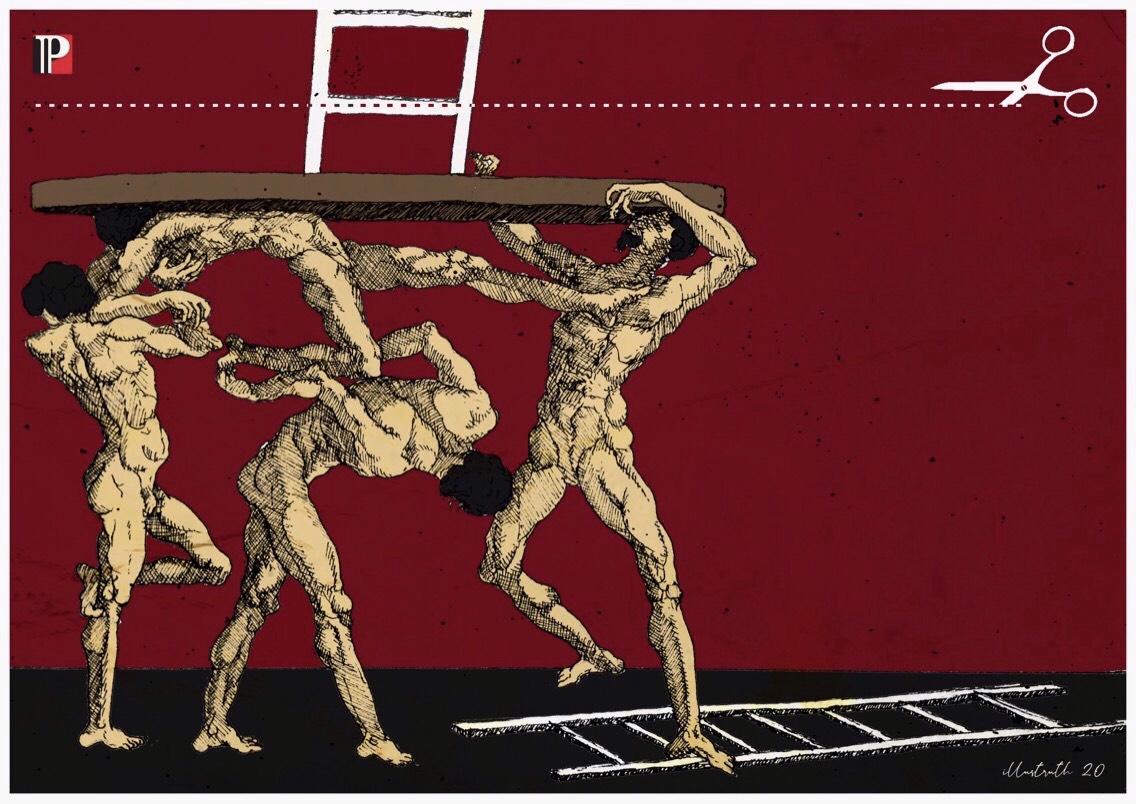

Ilustrasi: Illustruth

ADALAH ironi ketika kekerasan anti-komunis 1965–1966 diajarkan secara rutin di sekolah, tetapi sejarah kekerasan yang secara langsung terhubung dengan institusi pendidikan itu sendiri justru disenyapkan. Situasi seperti ini menghasilkan kontradiksi antara kurikulum pendidikan dan sejarah pembentukan bangsa di lingkup lokalnya. Dalam konteks pendidikan formal, kurikulum pelajaran “muatan lokal” (mulok) justru tidak memasukkan sejarah lokal, padahal itu semestinya menjadi ruang eksplorasi. Akibatnya, pengetahuan tentang sejarah, termasuk sejarah kekerasan, tidak dapat ditelusuri lebih jauh sehingga hanya bertahan dalam bentuk cerita lisan dan narasi klenik yang dimunculkan bilamana perlu.

Di SMA 2 Cirebon—bekas almamater sekolah saya—misalnya, seorang guru sejarah pernah bercerita tentang penampakan hantu siswi berseragam sekolah lama yang dikaitkan dengan SMA Garuda Cirebon, sekolah Tionghoa yang pernah menempati gedung tersebut sebelum peristiwa 1965 dan hilang ditelan Laut Utara setelahnya. Apa yang terjadi pada SMA Garuda? Bagaimana proses pemindahtanganan gedung ini terjadi? Mengapa hal ini memungkinkan? Semuanya tidak pernah dijelaskan.

Artikel ini berangkat dari narasi klenik pembentuk ingatan kolektif dan keterkaitannya dengan sejarah yang terpinggirkan di bekas tempat pendidikan saya. Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri kembali sejarah lokal, tentang bekas-bekas aset pendidikan Tionghoa yang terafiliasi dengan organisasi kiri di Cirebon, dan telah berubah bentuk dan fungsi pasca-kekerasan anti-komunis 1965-1966. Melalui pendekatan lokalitas dalam sejarah ini, semoga muncul pemahaman lebih luas tentang bagaimana ingatan kolektif terkait peristiwa sejarah kekerasan tersebut dibentuk, disembunyikan, dan bertransformasi. Ia juga bisa menjadi bahan pendiskusian dalam melakukan penelusuran sejarah kekerasan anti-komunis 1965-1966 dalam pendekatan yang lebih luas.

Sekolah Tionghoa dalam Pusaran Demonstrasi 1965-1966

Dalam wawancara di Radar Cirebon, Abdul Rasyid Prasetyo atau akrab dipanggil Rasyid, mantan ketua Gugus Depan Pramuka Kota Cirebon dan bekas tahanan politik Pulau Buru, bercerita seputar peristiwa kekerasan anti-komunis 1965-1966 di daerahnya. Rasyid membahas kondisi politik dan kegiatan organisasi pra dan pasca-peristiwa 1965 di Kota Cirebon.

Ia menceritakan sosok R.S.A. Prabowo, anggota Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) sekaligus Wali Kota Cirebon tahun 1960-1965. Setiap Rabu sore, Prabowo kerap memanggil Pramuka Kota Cirebon ke rumah dinasnya untuk membahas kerja-kerja dan koordinasi antara pembina Pramuka dan organisasi Pramuka—waktu itu semua kepala daerah merangkap pembina Pramuka. Setelah G30S, gelombang besar demonstrasi anti-komunis muncul di Cirebon. Prabowo, dengan latar belakang sebagai anggota serikat kiri, disasar massa. Sementara Rasyid dibuang ke Pulau Buru dan menjadi tahanan di sana selama 10 tahun karena dianggap dekat dengan Prabowo (Cribb, 1991: 37).

Tak hanya tokoh, massa juga menyerang sekolahan. Di sinilah dia menyinggung SMA Garuda (dan SMA 2 Cirebon sebagai sekolah yang menggantikannya). “SMA 2 beruntung tidak dibongkar karena ada yang melarang… Waktu itu, SMA Garuda punya orang Tionghoa,” kata dia. Hingga hari ini belum jelas siapa yang mencoba membongkar dan siapa yang mencoba melarang pembongkaran. SMA Garuda sendiri berada dalam naungan Yayasan Pendidikan Garuda. Yayasan ini juga mengelola beberapa sekolah di tingkat bawah, SMP sampai SD. Yayasan Pendidikan Garuda berafiliasi dengan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), organisasi yang dianggap sayap PKI.

Beberapa guru dari sekolah Garuda akhirnya pindah ke sekolah lain. Marwoto, bukan nama sebenarnya, mengingat ada setidaknya empat guru SMP Garuda Cirebon pindah ke sekolahnya, SMP Negeri 1 Sindanglaut di Cirebon Timur. “Mereka diperkenalkan di sekolah beberapa bulan tidak jauh setelah peristiwa G30S terjadi, pas saya masih kelas 3 SMP,” katanya dalam wawancara pada 25 November 2023. Pemindahan ini kemungkinan besar merupakan upaya dari yayasan. Di sisi lain, kondisi para murid Garuda pasca-demonstrasi belum terjelaskan hingga saat ini.

Selain SMA Garuda, salah satu instansi pendidikan Tionghoa, Tiong Hwa Hwee Kwan Cirebon, terletak di Jalan Siliwangi, juga diambil alih pasca-malam 30 September. Rasyid, dalam surat kabar yang sama, menuturkan bagaimana gelombang demonstrasi massa menyasar sekolah tersebut. Ia tidak menjelaskan siapa yang mendemo tempat tersebut.

Sukasa, bukan nama sebenarnya, mantan tahanan politik yang pernah ditahan di Komando Resimen 063/ Sunan Gunung Jati (KOREM 063/ SGJ) yang terletak hanya 50 meter ke selatan dari Tiong Hwa Hwee Kwan Cirebon, menceritakan perubahan gedung tersebut sebelum dan sesudah ditahan. “Beberapa kali saya sempat lewat sekolah Tjung Hwa Tjung Hwe (Tiong Hwa Hwee Kwan) di perempatan Jalan Siliwangi dan Jalan Bahagia itu. Tapi pas saya ditahan hingga dibebaskan dari tahanan Korem Kota Cirebon tahun 1967, saya lihat Tjung Hwa Tjung Hwe sudah berubah menjadi Markas Ampera… Itu markasnya KAMI-KAPPI,” katanya dalam wawancara pada 30 November 2023. KAMI adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, sementara KAPPI singkatan dari Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia. Keduanya merupakan kelompok yang menyelenggarakan demonstrasi anti-komunis di berbagai kota.

Setelah Markas Ampera, bangunan bekas sekolah Tiong Hwa Hwee Kwan juga sempat beralih fungsi menjadi kantor Komando Distrik Militer (Kodim) 0614/Kota Cirebon pada tahun 1970-an. Saat ini, baik bekas Markas Ampera dan Korem Kota Cirebon sudah berubah menjadi tempat perbelanjaan. Bekas Markas Ampera kini menjadi ASIA Toserba, sedangkan bekas Korem Kota Cirebon berubah menjadi Yogya Grand Cirebon.

Dari data yang tersedia sampai sekarang, upaya pendudukan aset dan properti organisasi kiri di Cirebon paling banyak dilakukan oleh organisasi massa, pemuda, dan pelajar.

Aksi Massa dalam Peristiwa Kekerasan 1965 di Cirebon

Catatan awal tentang gelombang protes, kerusuhan, dan tuntutan pembubaran organisasi-organisasi kiri berasal dari laporan Bupati Kabupaten Cirebon 1965-1966 R. Soemioto pada April 1966. Dinyatakan bahwa pimpinan Ban Pepelrada (Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah) Kotapradja/Kabupaten Tjirebon merestui gerakan kesatuan aksi yang terdiri dari banyak organisasi, seperti KAMI, KAPPI, KOKADA (Komando Kesatuan Aksi Pemuda), KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia), KAPNI (Kesatuan Aksi Pengusaha Nasional Indonesia), dan K.P.3 (Kesatuan Aksi Penjelamat Pendidikan Pantjasila).

Kesatuan aksi ini sendiri dinyatakan sebagai “tuntutan murni yang timbul dari hati nurani”, menyasar PKI dan kemudian PNI (Ali-Surachman), sekaligus ”secara khusus menyoroti bidang-bidang sosial-ekonomi dan Perusahaan Negara yang berada di Kabupaten Cirebon.” Penyebaran pamflet tuntutan, coretan di tembok, dan demonstrasi dilakukan demi merealisasikan “Tri Tuntutan” (Dinas Pusat Arsip dan Dokumen Kabupaten Cirebon, 1966).

Berdasarkan laporan R. Soemioto, demonstrasi massa tampaknya terjadi dalam dua gelombang. Gelombang aksi pertama dilakukan untuk membersihkan PKI dan organisasi yang berafiliasi dengannya, sedangkan gelombang aksi kedua secara jelas dituliskan dilakukan guna membersihkan PNI (Ali-Surachman).

Laporan R. Soemioto tidak menjabarkan lebih lanjut tentang gelombang aksi pertama. Sumber lain juga minim sehingga belum dapat dipahami dengan detail siapa saja yang berperan, apa saja yang mereka sasar, dan bagaimana gelombang aksi ini dilancarkan. Namun, berdasarkan tuturan Rasyid, penyerangan terhadap SMA Garuda dan Tiong Hwa Hwee Kwan, serta agresi terhadap organisasi dan orang-orang kiri masif dilakukan pada gelombang pertama ini.

Sementara gelombang aksi kedua, yang menyasar anggota-anggota PNI khususnya yang berafiliasi dengan kubu Ali-Surachman, dilakukan sejak April 1966. Demonstrasi dan protes ini dapat dilihat sebagai salah satu upaya lanjutan bagi pembangunan Orde Baru, atau apa yang disebut sebagai pengorde-baruan (new orderisation) (Leksana, 2023: 121). Dengan sasaran spesifik, anggota PNI (Ali-Surachman) yang condong pada golongan nasionalis-kiri dan sukarnois, operasi ini mencoba menghilangkan pengaruh Sukarno sekaligus membuka jalan bagi propaganda Golkar untuk memenangkan pemilu mendatang (Leksana, 2023: 122).

Upaya pembersihan PKI dan PNI (Ali-Surahaman) ini berlanjut ke wilayah Kuningan, Jawa Barat. Harian KAMI melaporkan bahwa pada 6-11 Agustus 1966 KAPPI se-Jawa Barat menyelenggarakan pertemuan di Gedung Bioskop Cirebon dalam rangka “Up-Grading dan pembekalan aksi TURSA (Turun Ke Desa)” ke perdesaan di Kuningan. Acara ini dihadiri oleh Pangdam Siliwangi Mayjen Dharsono, Moh. Hatta (dan ditulis mengharapkan kedatangan Brigadir Jendral Sarwo Eddy serta Bung Tomo).

Tidak disebutkan kapan kegiatan Tursa ini akan dilaksanakan, dan bagaimana pula ini berlangsung. Namun acara ini dikatakan untuk “menegakkan Orde Baru dan mendobrak Orde Lama” serta “mengadakan show of force” (Harian KAMI edisi 9 Agustus 1966). Show of force tidak lain dilakukan untuk menunjukkan kekuasaan militer—biasanya sembari disambut dan dirayakan oleh organisasi massa pendukungnya—atas keberhasilan dalam penumpasan PKI (Roosa, 2024: 249) dan menandai deklarasi terbentuknya Orde Baru (Leksana, 2023: 145).

Narasi tentang penyerangan maupun perampasan aset-aset organisasi kiri dalam arsip-arsip penumpasan G30S atau yang berkaitan memang tidak pernah disebutkan secara jelas, namun ia sering diawali dengan aksi-demonstrasi oleh organisasi massa pemuda, pelajar, dan keagamaan. Aksi organisasi-organisasi ini, yang mengatasnamakan gerakan mereka “datang dari hati nurani”, dapat dilihat sebagai salah satu metode perampasan aset organisasi kiri selain penyitaan langsung oleh militer.

Selain perampasan aset, retorika nasionalisme juga menjadi siasat untuk melegitimasi penahanan, penyiksaan, hingga pembantaian orang-orang kiri. Melalui operasi penumpasan G30S, retorika nasionalisme kemudian disubordinasikan. Orde Baru juga menjadikan nasionalisme guna menegaskan kepentingan negara (Langenberg dalam Cribb, 1991: 60) sekaligsu pembangunan ekonomi liberal (Robinson, 2009: 185).

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Penutup

Cerita tentang peristiwa kekerasan anti-komunis 1965-1966 yang terjadi dalam cakupan lokal, seperti apa yang diungkapkan dalam tulisan ini, tidak akan dijelaskan oleh guru-guru di semua sekolah di Indonesia. Paling-paling merereka hanya mengungkap sekilas saja, seperti guru sejarah saya. Untuk itu saya berterima kasih.

Di pesisir sekaligus ujung timur Jawa Barat seperti wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan), meskipun kekerasan yang dilakukan secara langsung kepada warga sipil sangat ditekan, penghilangan terhadap orang-orang kiri maupun yang dituduh kiri turut hadir dan bertambah dari hari ke hari (Hughes, 1968; Young dalam Cribb, 1991: 94). Mereka yang tidak bernasib itu mengalami hari-hari penuh tekanan. Tidak sedikit pelajar yang tergabung dalam organisasi progresif seperti IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia) dan CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) maupun berasal dari keluarga yang dinyatakan terlibat G30S diharuskan wajib lapor hingga dikeluarkan paksa dari sekolah.

Ketika masih eksis, organisasi-organisasi ini merespons kondisi-kondisi ekonomi-politik di sekitarnya. Kiranya hal ini dapat menjadi bahasan selanjutnya bagi gerakan sekarang. Keterkaitan ekonomi-politik dan perampasan aset juga perlu diperdalam, khususnya dalam konteks akumulasi modal, apalagi sistem dan institusi pendidikan kini tidak lagi berfokus pada ilmu pengetahuan melainkan mencetak buruh murah.

Sekitar 100 meter ke utara dari SMA 2 Cirebon, berdiri kompleks ruko dan pasar tradisional bernama Gunungsari Trade Center (GTC). Pasar itu menjadi tempat siswa-siswi SMA 2 Cirebon—termasuk saya—nongkrong setiap hari sebelum pulang ke rumah masing-masing. Di sana pula kami biasa memarkirkan kendaraan, tidak jarang kehilangan helm bahkan motor. Tempat itu, menurut Rasyid masih di sumber yang sama, adalah bekas Gedung Gotong Royong, sebutan untuk kantor PKI Cirebon.

“Gedung itu habis diobrak-abrik dan dibakar massa”, ujar Rasyid. Tuturan Rasyid ini semakin melengkapi refleksi atas perasaan dan ingatan saya terhadap ruang-ruang yang berkaitan erat dengan masa SMA yang lampau.

Referensi

Buku

Cribb, R. “Problems in the historiography of the killings in Indonesia”, Dalam R. Cribb, The Indonesian Kiling 1965–1966: Studies from Java and Bali (1991). Clayton, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies Monash University.

Langenberg, M. v. (1991). “Gestapu and State Power In Indonesia”, Dalam R. Cribb, The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali (hal. 45-62). Clayton, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies Monash University.

Leksana, G. T. (2023). Memory Culture of The Anti-Leftish Violence in Indonesia. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Robinson, R. (2009). Indonesia: The Rise of Capital. Singapore: Equinox Publishing.

Roosa, J. (2024). Riwayat Terkubur: Kekerasan Antikomunis 1965-1966 di Indonesia. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Young, K. R. (1991). “Local and National Influence In The Violence of 1965”, Dalam R. Cribb, The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali (hal. 63 – 100). Clayton, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies Monash University.

Surat Kabar

IPMI. (9 Agustus, 1966). Kappi ,,TURSA’’ Pelihara Militansi Perdjuangan. Harian KAMI. No. 34, hal. 1.

Kayla, C., & Nugraha, F. (2022, November 3). Aset Bisa Dirampas, Tetapi Memori Tetap Tinggal. Deduktif. https://deduktif.id/aset-bisa-dirampas-tetapi-memori-tinggal. Di akses pada tanggal 24 September 2024.

Suhendrik. (TT, TB TH). Setiap Rabu Sore Undang Pramuka ke Rumah Dinas. Radar Cirebon, No. TN, hal. 19.

Arsip

Soemioto. Buku Tjoretan dan Tjatatan serta Sorotan Kabupaten Tjirebon. (1966). Dinas Pusat Arsip dan Dokumen Kabupaten Cirebon, Cirebon.

Dzulfiusi Rafif adalah seorang sarjana antropologi dari Universitas Padjadjaran.