Ilustrasi: Jonpey

Tulisan ini adalah bagian kelima dari perdebatan yang dimulai oleh tulisan Abdil Mughis Mudhoffir di Project Multatuli berjudul “Aktivisme Borjuis: Mengapa Kelas Menengah Reformis Gagal Mempertahankan Demokrasi” (9 Juni 2021). Bagian kedua adalah tanggapan Coen Pontoh berjudul “Menginvestigasi Kelas Menengah: Tanggapan untuk Abdil Mughis Mudhoffir” (16 Juni). Redaksi juga menerbitkan terjemahan tulisan Eduard Lazarus berjudul “Kiri Indonesia: Dihantui Warisan Anti-Komunis dan “Masyarakat Sipil” yang sebelumnya terbit di Jacobin sebagai bagian ketiga untuk perdebatan ini (29 Juni). Bagian keempat adalah respons Abdil Mughis bertajuk “Ilmu Sosial Borjuis: Mengapa Aktivisme Borjuis Liberal Dominan di Indonesia” (16 Agustus)

“HANYA kritisismelah yang bisa memajukan teori Marxis”, demikian tulis Nicos Poulantzas dalam pembuka ulasannya atas buku babon Ralph Miliband, The State in Capitalist Society.[1] Ulasan Poulantzas ini kelak memicu sebuah debat klasik dalam studi-studi Marxis tentang Negara hingga sekarang. Dan dalam semangat yang dicanangkan Poulantzas pada 52 tahun yang lalu tersebut, saya ingin menanggapi tulisan Abdil Mughis Mudhoffir yang berjudul “Ilmu Sosial Borjuis: Mengapa Aktivisme Borjuis Liberal Dominan di Indonesia?”.

Dalam artikelnya yang menjelaskan kecenderungan reformis dari kelas menengah Indonesia, Mughis melacak peran dan dominasi ilmu-ilmu sosial borjuis terutama semenjak rezim Orde Baru berkuasa pasca-pembantaian massal pada Peristiwa G30S 1965. Arah penjelasan ini dipakai Mughis karena ia tidak puas dengan penjelasan bahwa ekspresi politik kelas menengah ditentukan oleh posisi kelasnya dalam struktur masyarakat kapitalis. Menurut Mughis, argumen seperti ini bisa terjatuh pada determinisme strukturalis, yang menempatkan individu sebagai menjadi aktor yang pasif dan ditentukan oleh posisi strukturalnya, sementara sejarah menunjukkan tidak sedikit individu progresif-revolusioner yang berasal dari kelas menengah, seperti Vladimir Lenin, Mao Tse-tung, dan Tan Malaka. Untuk terhindar dari deteminisme strukturalis tersebut, Mughis mengusulkan agar kita harus melihat pengalaman sejarah konflik sosial di mana ekspresi kelas menengah itu mencuat.

Berdasarkan argumentasi dan penjelasan tersebut, Mughis tiba pada kesimpulan bahwa ekspresi politik kelas menengah yang reformis itu disebabkan oleh dominasi produksi pengetahuan Weberian dan berbagai turunannya di Indonesia, baik di dalam maupun di luar lembaga-lembaga formal. Hasilnya kemudian, saya kutip agak panjang,

“Ilmu-ilmu sosial borjuis ini yang mengilhami banyak aktivis LSM dan akademisi menganut pandangan-pandangan seperti pluralisme liberal, neo-institusionalisme dan kulturalisme. Perspektif-perspektif ini tidak hanya mengilhami artikulasi politik reformis yang cenderung gagap dan penuh kontradiksi internal dalam merespons persoalan-persoalan kekuasaan, tetapi juga melahirkan pengetahuan-pengetahuan teknokratik yang justru tanpa disadari menjustifikasi sifat-sifat kekuasaan politik yang ditentang oleh kelas menengah reformis itu”.

Argumentasi dan penjelasan Mughis ini sangat penting, karena ia menjelaskan bahwa kelemahan gerakan sosial yang dimotori oleh kelas menengah adalah karena pengaruh pengetahuan yang dimiliki oleh para aktivisnya, dan pengetahuan serta kesadaran itu bukan sesuatu yang alamiah atau sesuatu yang berakar pada budaya tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan dan kesadaran itu dibentuk melalui sebuah politik pengetahuan yang sistematis, masif dan terstruktur oleh rezim Orde Baru untuk memuluskan dan mempertahankan agenda-agenda kekuasaannya. Melalui penjelasan mengenai dampak substansial dari politik pengetahuan tersebut, maka diskusi mengenai kebuntuan ataupun kegagalan dalam membangun gerakan anti-kapitalisme-neoliberal menjadi lebih mendasar dan bergerak lebih maju melampaui problem-problem personal, moral, kultural dan juga organisasi.

Problem metodologis[2]

Secara empiris saya tidak memiliki keberatan dengan penjelasan Mughis mengenai politik pengetahuan dan dampaknya bagi ekspresi politik kelas menengah bukan tanpa kritik. Kenyataan memang demikian adanya. Persoalannya, bagaimana secara metodologis kita menjelaskan kenyataan empiris tersebut. Pada titik inilah saya melihat problem mendasar dari artikel itu. Melalui apa yang saya sebut sebagai “penjelasan ideologis”, Mughis telah melakukan simplifikasi permasalahan melalui pernyataan bahwa ekspresi politik kelas menengah Indonesia saat ini adalah akibat mereka terpapar oleh ilmu-ilmu borjuis, khususnya paradigma Weberian dan berbagai turunannya.

Persoalan metodologis dari penjelasan ideologis tersebut berimplikasi pada: pertama, Mughis menggeser konsep kelas dan perjuangan kelas (class and class struggle) ke konsep ideologi dan perjuangan ideologis (ideology and ideological struggle). Melalui pergeseran metodologis ini, secara implisit Mughis menganggap bahwa problem kelas menengah itu adalah problem ideologi, bukan problemnya sebagai sebuah kelas yang posisinya terjepit di antara kelas borjuasi dan kelas pekerja. Secara komparatif, dalam studi tentang fasisme, sejarawan Dylan Riley menyebut pendekatan seperti ini sebagai pendekatan Tocquevillian (diambil dari nama filsuf dan ilmuwan sosial liberal Alexis de Tocqueville), yang melihat kemunculan fasisme sebagai hasil dari pergulatan ide-ide, yang dilawankan oleh Riley dengan pendekatan Marxis yang melihat fasisme sebagai gejala kontra-revolusi.[3] Melalui penjelasan ideologis tersebut, apa yang dilakukan Mughis adalah melakukan kritik terhadap ilmu-ilmu borjuis melalui metodologi ilmu-ilmu borjuis tersebut.

Kedua, ini terkait dengan pertanyaan siapa agensi sosial yang paling bisa mengartikulasikan konsep ideologi dan perjuangan ideologis tersebut? Mughis tidak secara eksplisit menyebutkannya, tetapi alur argumentasinya mudah ditebak, bahwa agensi sosial itu adalah kaum intelektual, yang dalam konteks debat ini, tidak lain adalah kelas menengah itu sendiri.[4]

Sampai di sini kita lihat bahwa secara metodologis argumentasi dan penjelasan Mughis akhirnya justru menggiring kita pada kebuntuan teoritik dalam pembangunan gerakan sosial dan politik anti-kapitalisme: (1) kelas menengah berwatak reformis karena (2) mereka terpapar oleh ilmu-ilmu sosial borjuis, dan hanya (3) mereka sendirilah (agensi sosial) yang bisa membebaskan diri dari kungkungan ilmu-ilmu sosial borjuis itu, dimana langkah pertamanya adalah (4) mereka harus melawan dirinya sendiri.

Tetapi ini menjadi mustahil karena sejak awal kelas menengah itu sudah reformis. Begitu seterusnya, sehingga pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa perjuangan kelas menengah adalah perjuangan melawan dirinya sendiri dan untuk kepentingan dirinya sendiri, dan politik yang berbasis pada kelas menengah adalah politik yang tidak punya masa depan alias buntu.

Karena itu perlu bagi kita keluar dari kebuntuan secara teoritik maupun politik ini, dan persis di titik ini pentingnya pendekatan berbasis analisa kelas. Pendekatan analisa kelas selalu bermula dari hal-hal yang konkret (material), historis dan holistik. Konkret artinya analisa kita harus bertolak dari kondisi-kondisi material yang ada di sekeliling kita, dimana kondisi-kondisi material itu terbentuk dan berubah-ubah secara historis, dan pembentukan serta perubahan itu harus dilihat secara menyeluruh karena hanya dalam kemenyeluruhan itulah kita bisa menemukan kebenaran. Dengan demikian maka analisa kelas menolak pendekatan determinisme struktural di satu sisi dan kehendak bebas manusia di sisi lain.

Secara konkret kita saat ini hidup dalam sistem produksi dan reproduksi sosial kapitalisme yang eksistensinya sangat ditentukan oleh kelancaran akumulasi kapital. Jika akumulasi kapital ini terganggu maka kapitalisme akan mengalami krisis dan ketika proses akumulasi kapital tersebut berhenti maka kapitalisme pun bangkrut. Karena akumulasi kapital merupakan jantung eksistensial dari kapitalisme, maka penting sekali untuk mengetahuai bagaimana proses akumulasi kapital itu bekerja. Dari Karl Marx kita mengetahui bahwa proses itu terjadi ketika kelas kapitalis dengan segala cara mengeksploitasi dan kemudian merampas atau mengaproriasi nilai lebih yang diproduksi oleh produsen langsung, yakni kelas buruh. Dengan demikian, hubungan sosial eksploitatif dari kedua kelas inilah yang menentukan bagaimana proses akumulasi kapital berlangsung, yang dalam periode sejarah tertentu mengambil bentuk yang berbeda-beda. Karena itu, memeriksa hubungan sosial eksploitatif dari kedua kelas ini dalam proses akumulasi kapital (analisa kelas) menjadi sangat esensial, karena melaluinya kita bisa mengetahui taraf kebutuhan akan penggunaan teknologi dan manajemen kerja terbaru, sistem politik dan hukum seperti apa yang mampu memfasilitasi eksploitasi dan perampasan nilai lebih yang diproduksi kelas buruh oleh kelas kapitalis, dan dalam konteks debat ini adalah politik pengetahuan seperti apa yang menunjang keberlangsungan proses akumulasi kapital itu.

Ekspresi politik kelas menengah dalam sejarah

Pada artikel sebelumnya[5], saya telah mengemukakan bahwa karena posisi kelasnya yang terjepit di antara kelas buruh dan kelas kapitalis (sebagai kelas-kelas yang fundamental dalam sistem kapitalisme), maka ekspresi politik kelas menengah ini berwatak ambivalen, terombang-ambing di antara konflik tak terdamaikan dari kedua kelas fundamental tersebut. Nah, di bagian ini, saya ingin menunjukkan secara empirik ekspresi politik kelas menengah sebagai sebuah kelas dalam bentang sejarah perkembangan kapitalisme. Penekanan pada frase “kelas menengah sebagai sebuah kelas” ini perlu dilakukan karena kelas bukanlah kumpulan dari individu, dan antagonisme kelas itu juga bukan kumpulan dari antagonisme individu.[6] Karena itu, ekspresi politik perseorangan anggota sebuah kelas sosial tertentu tidak mencerminkan atau merepresentasikan ekspresi politik dari kelas sosial tersebut.

Ketika kapitalisme berjalan normal (baca: saat proses akumulasi kapital berlangsung tanpa gangguan) ekspresi politik yang dominan dari kelas menengah adalah penerapan mekanisme meritokrasi alias reformisme. Tetapi kapitalisme selalu dirundung krisis dan dalam kondisi kapitalisme yang mengalami krisis (tingkat penyerapan keuntungan terus menurun, terjadi krisis hegemoni di kalangan kelas berkuasa, dan muncul perlawanan radikal dari bawah), kelas menengah yang menolak dilakukannya transformasi sosial yang radikal dari sistem kapitalisme ke sistem yang non-kapitalis justru menjadi ‘tukang pukul kelas borjuasi’ dalam menghadapi gelombang besar perlawanan kelas buruh dan petani.

Namun, perlu dicatat bahwa fungsi kelas menengah sebagai ‘tukang pukul borjuasi’ tidak hanya muncul ketika gerakan buruh (serikat buruh dan partai buruh) secara organisasional sangat kuat dan aksi-aksi perlawanan terhadap kelas kapitalis berpotensi menghancurkan sistem itu, seperti dalam kasus kemunculan fasisme di antara zaman Perang Dunia I dan II. Pada masa kini, ketika gerakan kelas buruh dan petani sedang mengalami kemunduran dan kapitalisme tengah diguncang krisis, kekosongan politik dan ideologis itu diisi oleh kelas menengah yang menawarkan panacea bagi massa rakyat yang hidupnya semakin terpuruk di era kapitalisme neoliberal ini. Ekspresi politik kelas menengah itu muncul dalam dua bentuk: pertama, yang berwatak reformis seperti yang telah kita diskusikan sejauh ini; dan kedua adalah ekspresi politik yang reaksioner dan bertendensi fasis (anti-imigran, rasis, seksis, misoginis, sektarian, dan nasionalisme sempit, misalnya). Kedua bentuk ekspresi politik (reformis dan reaksioner) ini walaupun di permukaan saling bertentangan, tetapi keduanya sama-sama tidak memberikan solusi yang radikal dan komprehensif terhadap kapitalisme.

Ekspresi politik kelas menengah yang reaksioner secara terang benderang tampak pada kemunculan fasisme di masa Perang Dunia I dan II serta kebangkitan post-fasisme (sebagian menyebutnys neo-fasisme atau populisme) saat ini. Sejarawan Eric Hobsbawm, misalnya, dalam bukunya The Age of Extremes (1994) menulis bahwa tulang punggung dari gerakan fasisme sebelum dan sesudah kemenangannya adalah lapisan menengah dan menengah-bawah (the middle and lower-middle strata). Fakta ini, menurut Hobsbawm, tidak mendapatkan penolakan serius dari para sejarawan yang menggeluti tentang fasisme, bahkan oleh mereka yang meragukannya.[7] Memperkuat argumennya, Hobsbwam mengutip hasil pemilu pada masa perang di Austria. Karakteristik pemilih Austria yang berhasil mengantarkan calon dari partai National Socialist terpilih sebagai anggota dewan kota Vienna pada 1932 adalah: 18 persen wiraswasta, 56 persen pekerja kerah putih, pekerja kantoran dan pegawai negeri, dan 14 persen adalah pekerja kerah biru. Dari anggota Nazi yang terpilih sebagai anggota majelis di lima kota Austria di luar Vienna pada tahun yang sama, 16 persen pemilihnya adalah wiraswasta dan petani, 51 persen adalah pekerja kantoran, dan 10 persen adalah pekerja kerah-biru. Selanjutnya Hobsbawm mengatakan bahwa 13 persen dari anggota gerakan fasis Italia pada 1921 adalah mahasiswa. Di Jerman, antara 5-10 persen dari seluruh mahasiswa adalah anggota partai pada awal 1930, ketika mayoritas pendukung Nazi belum tertarik pada sosok Hitler.[8]

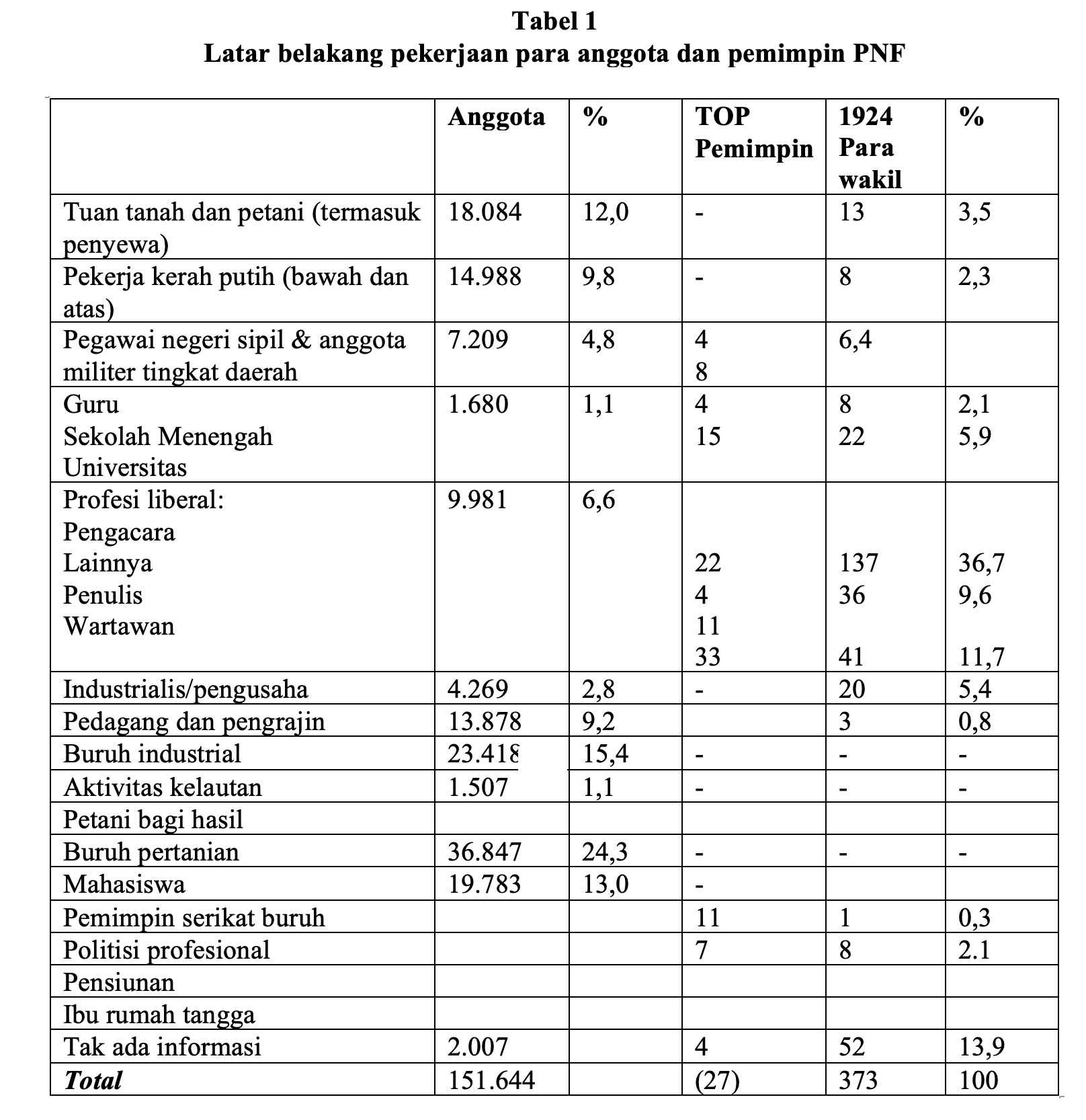

Senada dengan Hobsbawm, sejarawan Michael Mann mengatakan bahwa Mussolini adalah pemimpin dari sebuah gerakan kelas yang berkarakter petty-bourgeois (kelas menengah). Menurutnya mayoritas anggota fasis Italia berasal dari kelas menengah profesional, pekerja kulit putih, mahasiswa dan guru dengan perbandingan 5:1 dengan keterwakilan anggota dari buruh industrial, petani pemilik dan petani penyewa.[9] Menurut David Renton, Mussolini mengklaim bahwa mayoritas pendukungnya adalah buruh. Berdasarkan statistik dari Partai Nasional Fasis (National Fascist Party/PNF) pada 1921, sekitar sepertiga anggota yang tercatat adalah buruh dan petani. Namun, gambar yang lebih akurat menunjukkan angka yang mendekati hanya 15-20 persen. Sementara di Roma dan Milan keanggotaan dari kelas-pekerja hanya 10-12 persen, sangat kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kelas pekerja di kedua kota.

Sebuah laporan dari wartawan II Popolo d’Italia U. Pasela pada 8 November 1921, yang dikutip oleh sejarawan fasisme berpengaruh Renzo de Felice, menyediakan data cukup lengkap mengenai latar belakang pekerjaan dari para anggota dan pemimpin PNF Italia pimpinan Mussolini pada tahun 1921 (lihat tabel 1). Dari tabel tersebut tampak jelas bahwa mayoritas anggota PFN berasal dari kelas menengah, yakni 44,5 persen. Sosiolog Juan J. Linz memberikan catatan menarik mengenai tingginya keanggotaan PFN dari latar belakang pertanian yakni sebesar 36,3 persen (12% tuan tanah + 24,3% buruh tani), menunjukkan pentingnya pertanian fasisme baik secara sukarela maupun terpaksa dan juga mengingat kondisi Italia yang sektor agrarisnya masih sangat dominan saat itu. Namun demikian, tulis Linz, dibandingkan dengan Partai Nazi (NSDAP) Jerman, proporsi keanggotaan PFN tetap kurang agraris jika dibandingkan dengan proporsi penduduknya yang mayoritas beraktivitas di sektor pertanian.[10]

Diolah dari Juan J. Linz, “Some Notes Toward a Comparative Study of Fascism in Sociological Historical Perspective” dalam Walter Laquer (ed.), Fascism A Reader’s Guide Analyses, Interpretations, Bibliography (California, University of California Press: 1976), hlm. 61-62.

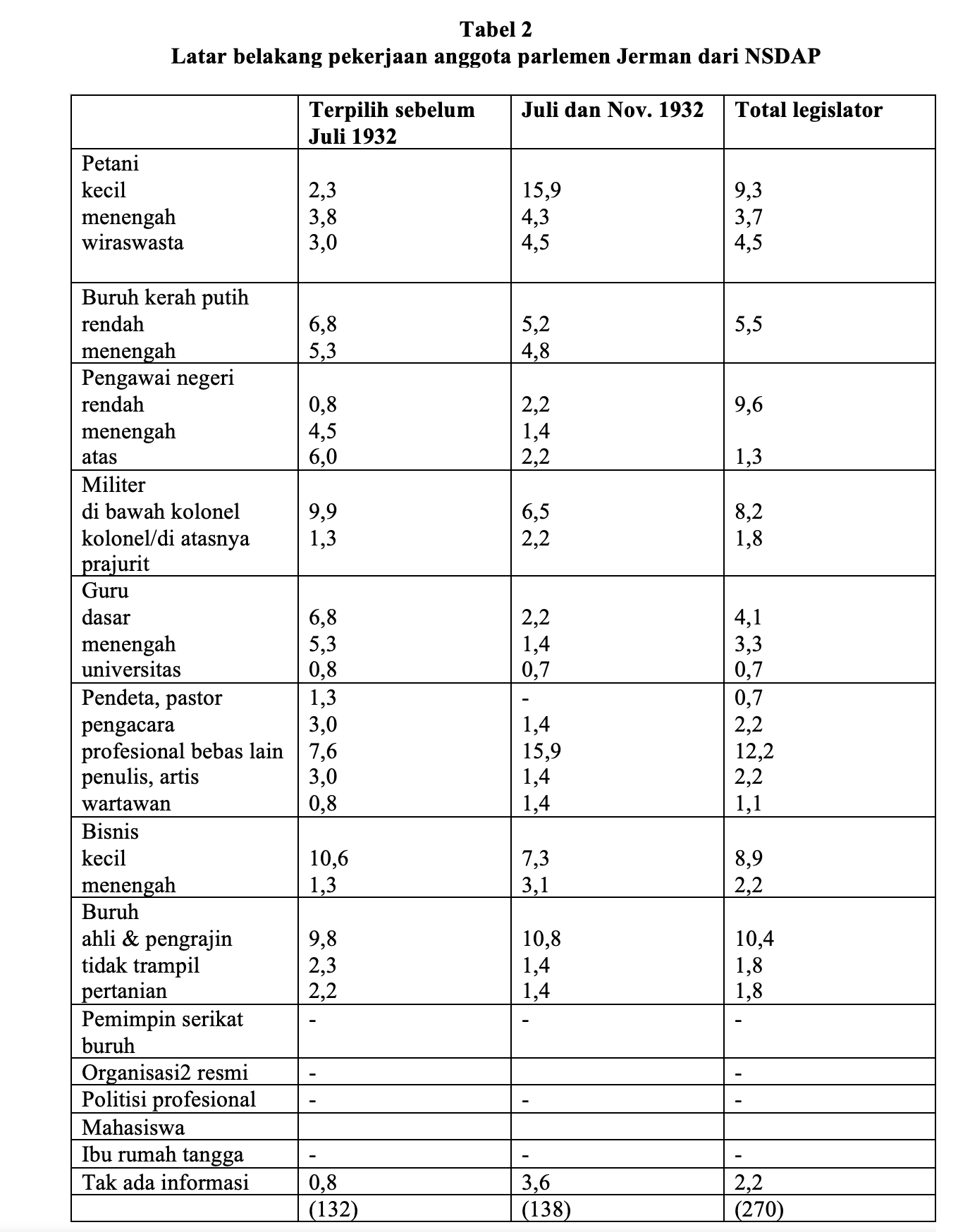

Sedangkan di Jerman, antara 1919 dan 1923, sekitar seperlima dari seluruh rekrutan dari Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei/NSDAP) adalah pengrajin (21,7%) dan seperempatnya adalah buruh kerah-putih. Jika melihat jumlah populasi lapisan ini dalam keseluruhan masyarakat Jerman yang hanya berjumlah 13,5 persen dan 14,7 persen, maka keterwakilannya sungguh sangat tinggi. Bandingkan dengan perekrutan dari kalangan pekerja setengah terampil dan tidak terampil yang hanya sebesar 16,2 persen padahal jumlah populasinya dalam masyarakat Jerman adalah sebesar 33,1 persen. Elemen paling proletarian dari gerakan Nazi adalah SA (Sturmabteilung), sebuah organisasi paramiliter, yang merekrut anggotanya dari kalangan buruh pengangguran berusia muda. Pada 1931, ketika anggota partai mencapai hampir 1 juta, anggota yang berasal dari kelas buruh jumlahnya kurang dari 5 persen. Sementara itu, walaupun 20,7 persen populasi Jerman adalah petani, hanya 9 persen dari anggota Nazi adalah petani. Renton menyimpulkan bahwa lebih dari setengah anggota Nazi adalah pekerja kerah putih, pegawai negeri dan wiraswasta. Sebagian besar pemimpinnya berasal dari lapisan sosial ini, bukan hanya Hitler tapi juga Martin Bormann, Wilhelm Frick, Heinrich Himmler, Ernst Röhm, Alfred Rosenberg, dan yang lainnya.[11]

Diolah dari Linz dalam Lacqueur, Fascism, hlm. 64-66.

Dari kedua tabel di atas mengenai latar belakang pekerjaan dari anggota fasis baik di Italia maupun Jerman, mengonfirmasi kesimpulan Milward bahwa secara geografis basis massa dari gerakan fasis berasal dari: pertama, daerah perkotaan, yakni dari lapisan kelas atau yang diatribusikan sebagai kelas menengah (pemilik toko, birokrat dan pejabat rendahan, kalangan profesional, mahasiswa, kalangan pengangguran yang berasal dari tentara, buruh pengrajin); kedua, berasal dari daerah perdesaan (petani pemilik tanah, petani bagi hasil, pemilik tanah besar musiman).[12]

Meloncat ke panggung sejarah masa kini, berasal dari kelas sosial apa anggota dan massa pendukung gerakan post-fasis baik yang berkarakter sekuler maupun religius? Secara statistik memang tidak ada data yang secara akurat bisa menjawab pertanyaan ini. Tetapi dari berbagai survey hasil pemilihan umum, wawancara dan observasi mendalam kita bisa melihat gambaran umum dari basis sosial gerakan post-fasis ini.

Di Amerika Serikat, misalnya, analisis dari lembaga survey Gallup dan exit poll dari CNN pada pemilu 2016 menunjukkan bahwa mayoritas pemilih calon presiden Donald Trump berasal dari penduduk lapisan menengah, khususnya kelas menengah bawah dan segmen-segmen yang diuntungkan (privilege) dari kelas pekerja, terutama dari mereka yang pendapatannya berada di atas $56.000 per tahun. Analisis lain dari Gallup sehari menjelang pencoblosan menunjukkan bahwa berlawanan dengan standar pemilih-pemilih Republikan, sebagian besar dari pendukung terkuat Trump datang dari pekerja laki-laki kulit putih di dalam “industri-industri kerah-biru berkeahlian”. Sementara secara nasional, Trump memenangkan suara pemilih laki-laki dan perempuan kulit putih dengan selisih margin menentukan, dan mendapatkan dukungan kuat di antara pemilih perdesaan. Dari gambaran ini, sosiolog John Bellamy Foster kemudian melihat adanya persamaan antara basis pemilih Trump, yakni kelas menengah bawah (atau borjuis kecil) dengan basis pendukung Hitler dan partainya.[13]

Gambaran serupa juga terjadi di Eropa. Menurut Judith Delheim dan Lutz Brangsch, semenjak masifnya penerapan agenda-agenda kebijakan neoliberal (liberalisasi, deregulasi dan privatisasi) baik oleh partai-partai liberal-konservatif maupun partai-partai sosial-demokrat pada dekade 1970an hingga saat ini, tingkat kehidupan mayoritas rakyat, khususnya kalangan menengah dan menengah bawah, kelas buruh dan sektor non-kelas lainnya semakin memburuk. Kelas menengah yang diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah pasca Perang Dunia II yang pro-publik, terutama di Jerman dan Uni Eropa, kini sehari-hari berhadapan dengan kehidupan yang serba tidak pasti. “Pilar-pilar masyarakat” ini, yang oleh Delheim dan Brangsch diidentifikasi sebagai borjuis kecil, pegawai negeri, staf eksekutif, dan mereka yang berpendidikan tinggi, tiba-tiba mendapati dirinya berhadapan dengan ancaman terjatuh ke dalam kelompok sosial yang precariat dan terpinggirkan dalam kompetisinya untuk memperoleh bagian dari kekayaan sosial yang ada. Pada saat bersamaan, kekuatan gerakan kiri begitu lemah untuk menjadi mediator antara kalangan yang terancam kualitas kehidupannya dengan negara. Kekosongan politik inilah yang kemudian memberi peluang pada gerakan post-fasis untuk menawarkan dan memfasilitasi aspirasi-aspirasi dari kelas menengah tersebut. Itu sebabnya, menurut Delheim dan Brangsch, post-fasis (mereka menyebutnya populisme sayap-kanan) adalah sebuah gerakan dari sektor kelas menengah reaksioner.[14]

Dalam kasus India, basis sosial utama dari gerakan Hindutva (gerakan kanan-jauh Hindu) juga kelas menengah. Ini berbeda dengan kasus Eropa yang kelas menengahnya mendukung gerakan post-fasisme karena menjadi korban dari penerapan kebijakan neoliberal. Kelas menengah India adalah kelas yang paling mendapatkan keuntungan dari penerapan kebijakan neoliberal. Nanda mengatakan bahwa kelas menengah India ini sudah menyatakan talak tiga kepada “sosialisme dan elemen-elemen rasionalis warisan Nehruvian”. Tetapi kalangan ini juga tak kunjung menawarkan formula baru untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan karena itu mereka kemudian menjadi pemeluk neoliberalisme. Sebuah survey yang dilakukan oleh Pew Global Attitude yang dikutip Nanda, menunjukkan bahwa 89 persen responden India mendukung pasar bebas, 73 persen menerima dengan tangan terbuka perusahaan-perusahaan asing, dan 76 persen dengan solidnya setuju dengan pasar bebas walaupun mereka sadar bahwa sebagian orang akan menjadi lebih kaya dan sebagian lainnya akan semakin miskin.

Menariknya lagi, kalangan elite dan kelas menengah ini gandrung pada ritual-ritual keagamaan, penyembahan berlebih-lebihan terhadap dewa-dewa, puasa dan berziarah ke tempat-tempat yang dianggap suci, dan rutinitas populer Hindu lainnya. Kesalehan simbolik ini juga seringkali bercampur dengan spiritualisme ala new age. Yang lebih baru dari ekspresi-ekspresi ritual ini, kata Nanda, adalah bergesernya ruang pemujaan tersebut dari yang sebelumnya di ruang privat ke ruang publik, ke domain prasangka dan kebanggaan, politik dan profit. [15]

Di dunia Islam, basis sosial dari gerakan Islamis juga berasal dari kelas menengah. Survey literatur yang cukup luas dari Chris Harman menunjukkan bagaimana basis sosial dari gerakan Islamis mulai dari Mesir, Sudan, Aljazair, Iran dan Turki menunjukkan bahwa kelas menengah baru yang terdiri dari mahasiswa, pekerja sektor teknologi industri, mereka yang diuntungkan dari industri minyak, merupakan proponen utama dari gerakan Islamis ini. Harman menunjukkan salah satu contoh bagaimana rekrutan paling penting dari FIS (Front Penyelamat Islam) di Aljazair adalah mahasiswa dan pelajar. Di Iran, basis utama dari organisasi Mujahidin Rakyat (People’s Mojahedin) berasal dari kelas menengah baru yang keluarga adalah borjuis kecil lama. Demikian juga basis sosial terbesar dari Partai Republikan Islam (IRP) pimpinan Imam Khomeini adalah kelas menengah. Studi Mansoor Moaddel menunjukkan bahwa lebih dari setengah anggota parlemen IRP berasal dari beragam profesi pedagang, guru, pegawai pemerintahan atau mahasiswa—bahkan seperempatnya datang dari keluarga pedagang pasar. Di Afghanistan, tulis Oliver Roy, basis sosial terbesar dari kalangan Islamis ini adalah para intelektual, produk dari kantong-kantong modernis dalam masyarakat tradisional. [16]

Pengalaman Indonesia

Dalam buku klasik Class, state and Power in Third World (1981)[17], sosiolog James Petras mengatakan bahwa setiap negara yang baru merdeka, yang langsung berhadapan dengan dominasi sistem kapitalisme global, memiliki tiga pilihan dalam strategi atau tipe aliansi kelasnya bagi kepentingan akumulasi kapital: pertama, mereka bergabung dengan rezim-rezim dan perusahaan-perusahaan imperial guna mengintensifkan pengerukan surplus tenaga kerja melalui berbagai variasi hubungan kerja. Petras menyebut strategi aliansi ini dengan nama neokolonialisme ketergantungan (dependent neocolonialism). Kedua adalah strategi dimana rezim nasional melalui negara dan/atau perusahaan-perusahaan swasta nasional mengeruk surplus tenaga kerja sembari membatasi atau menghilangkan pembagian hasil kerukan tersebut kepada perusahaan-perusahaan imperial. Strategi ini di sebut Petras sebagai strategi pembangunan nasional tanpa redistribusi (national development without redistribution), sehingga terjadi konsentrasi pendapatan di kalangan pejabat teras dalam hierarki kelas nasional. Dan ketiga adalah strategi di mana rezim nasional melakukan aliansi dengan rakyat pekerja, memperluas area-area kontrol nasional (melalui nasionalisasi), menginvestasikan kembali surplus ekonomi nasional, atau mempromosikan redistribusi pendapatan dalam lingkup struktur kelas nasional.

Dari segi aliansi kelas, Petras menyebut dua strategi pertama sebagai model neocolonial, yakni aliansi kelas “dari atas dan dari luar”, sementara strategi ketiga disebut model aliansi national-popular, yakni aliansi kelas dari “bawah dan dari dalam.” Walaupun area studi Petras adalah Amerika Latin, namun ia menyebut Orde Baru (Orba) sebagai salah satu rezim yang menggunakan aliansi kelas model neokolonial,[18] yang kekuatan penggerak utamanya adalah kapital (asing dan domestik), birokrasi, dan militer, yang didukung oleh sebagian sektor kelas menengah khususnya intelektual, wartawan, mahasiswa dan tuan tanah di perdesaan.

Merujuk kategorisasi Petras, kita harus menempatkan kemunculan dan konsolidasi kekuasaan rezim Orba dalam konteks integrasinya dengan sistem kapitalisme global. Dan dalam konteks itu, jika kita perhatikan strategi pembangunan Orba dan aliansinya, maka ada tiga tahapan strategis dan menentukan yang dijalankannya: pertama, tahap penghancuran (destruksi) melalui penggunaan aparatus kekerasan militer, intelijen, polisi, dan preman terhadap seluruh elemen rakyat yang menghalang-halangi terbangunnya model aliansi neokolonial tersebut. Tahap ini ditandai dengan pembantaian dan pemenjaraan secara sistematis, terstruktur, dan masif atas ratusan ribu bahkan jutaan orang yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) atau terlibat PKI, disusul kemudian dengan penghancuran organisasi-organisasi massa radikal, serta demobilisasi kesadaran politik rakyat melalui kebijakan massa mengambang (floating mass) dan kontrol ketat terhadap sistem pendidikan dan media massa. Dari sinilah kemudian politik pengetahuan Orba yang mengarusutamakan ilmu-ilmu borjuis dicanangkan dan disebarluaskan dan pada saat bersamaan secara legal melarang penyebaran Marxisme hingga kini.

Fase penghancuran kekuatan gerakan rakyat ini merupakan fondasi pembangunan fase kedua model aliansi ini, yakni fase konsolidasi dan rekonstruksi aliansi kelas neokolonial. Fase ini dijalankan melalui kebijakan pintu terbuka yang selebar-lebarnya kepada kapital asing untuk menanamkan investasinya. Banjirnya investasi asing ini memungkinkan rezim Orba mengonsolidasikan kekuasaan ekonomi-politiknya secara leluasa. Perlahan-lahan borjuasi nasional mulai terbentuk melalui serangkaian kebijakan proteksi pasar, kemudahan-kemudahan pada akses permodalan, serta praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang meluas. Fase ini semakin diradikalkan melalui perluasan (ekstensifikasi) dan pendalaman (intensifikasi) pengerukan surplus tenaga kerja nasional melalui serangkaian paket kebijakan penyesuaian struktural yang dipaksakan oleh IMF dan Bank Dunia. Pada fase ini, repatriasi keuntungan ke luar negeri terus meningkat akibat ketergantungan yang sangat besar terhadap utang luar negeri dan investasi asing.

Pada tiap fase tersebut, kelas menengah sebagai bagian integral dari aliansi neokolonial secara aktif memainkan peranan sebagai pendukung rezim Orba: sebagai tukang pukul, juru bangun, juru runding, juru bicara, perencana pembangunan, dan agen propaganda. Bukan berarti seluruh sektor kelas menengah ini mendukung penuh rezim Orba. Tidak sedikit dari mereka memiliki sikap kritis. Aksi terbesar pertama menentang Orba pada 15 Januari 1974 yang terkenal dengan sebutan Malari, adalah wujud dari ekspresi politik kritis dari kelas menengah. Tetapi aksi tersebut juga merupakan penanda pertama dari ekspresi politik reformis kelas ini. Setelahnya berbagai aksi perlawanan yang dimotori oleh kelas menengah, khususnya mahasiswa, terus berlangsung baik dalam skala lokal maupun nasional. Capaian politik terbesar dari faksi reformis ini adalah ditumbangkannya sang patriakh Orba, Soeharto, pada 21 Mei 1998.

Faksi lain dari kelas menengah Indonesia yang berkembang di bawah rezim Orba kemudian mengambil jalur reaksioner dengan mengusung gagasan politik identitas berbasis keagamaan. Berbagai aksi mobilisasi massa digalang oleh faksi ini, baik melalui cara-cara damai maupun dengan jalan kekerasan untuk mengampanyekan aspirasinya. Capaian politik terbesar dari faksi ini adalah aksi besar-besaran menentang calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2 Desember 2016 yang dikenal dengan sebutan Aksi 212. Dalam survery terhadap 600 responden yang dilakukan oleh Vedi Hadiz dan Inaya Rakhmani terhadap peserta Aksi 212 ditemukan data bahwa 65 persen responden adalah laki-laki, sementara porsi signifikan darinya (109 orang) adalah kerah putih level bawah dan menengah di perusahaan-perusahaan swasta, dan 101 orang adalah mahasiswa. Dari segi pendapatan 44 persen darinya berpendapatan antara Rp4,5-7 juta yang menempatkannya di lapisan bawah kelas menengah. Dari segi usia, 60 persen responden berusia 20an tahun, 18 persen berusia 30an tahun, sementara yang berusia di atas 40an tahun hanya sekitar 14 persen.[19]

Penutup

Dari pemaparan ini saya, sekali lagi, ingin menekan bahwa agar diskusi kita tentang ekspresi politik kelas menengah ini semakin produktif maka ia harus diletakkan dalam situasi ekonomi politik yang konkret, yakni kapitalisme. Dan karena itu pendekatan berbasis analisa kelas merupakan metode terbaik dalam memeriksa dan menguraikan momen-momen ekspresi politiknya. Lebih dari itu, analisa kelas dapat memandu kita dalam membangun gerakan sosial politik anti-kapitalis secara konkret pula.***

Coen Husain Pontoh, editor IndoPROGRESS

Kepustakaan

[1] James Martin (ed.), The Poulantzas Reader Marxism, Law, and the State, (London, Verso: 2008), hlm. 172.

[2] Ada beberapa isu penting lain dalam artikel Mughis itu yang sebenarnya perlu diklarifikasi. Misalnya, ia secara tersirat menganggap bahwa kelas adalah kumpulan dari individu-individu dan karenanya perjuangan kelas adalah kumpulan dari perjuangan individu-individu tersebut; kurang bisa membedakan antara kelas dan kesadaran kelas, dan kemudian tampak mencampuradukkan antara teori dan praktik politik. Namun demikian, karena keterbatasan ruang dan juga guna mencapai perdebatan yang semakin jernih, saya akan fokus pada kritik metodologi atas tulisan Mughis tersebut.

[3] Dylan Riley, The Civic Foundations of Fascism in Europe, (London, Verso: 2019), hlm. xv-xvi.

[4] Untuk diskusi lebih jauh soal ini, saya menulisnya dalam artikel bertajuk “Suluh yang Tunduk Di Hadapan Kapital”, https://indoprogress.com/2011/09/suluh-yang-tunduk-di-hadapan-kapital/. Diakses pada 1/9/2021.

[5] Coen Husain Pontoh, “Menginvestigasi Kelas Menengah: Tanggapan untuk Abdil Mughis Mudhoffir”, https://indoprogress.com/2021/06/menginvestigasi-kelas-menengah-tanggapan-untuk-abdil-mughis-mudhoffir/. Diakses pada 8/9/2021.

[6] Diskusi lebih jauh tentang ini, bisa dibaca di buku karya Raju J. Das, Marxist Class Theory for a Skeptical World, (Haymarket Book, Chicago, IL: 2017), 224; juga Coen Husain Pontoh, “Kelas dan Perjuangan Kelas dalam Manifesto Komunis”, https://indoprogress.com/2011/06/kelas-dan-perjuangan-kelas-dalam-manifesto-komunis/.

[7] Eric Hobsbawm, The Age of Extremes A History of the World, 1914-1991, (NY, Pantheon Books: 1994), hlm. 121.

[8] Ibid., hlm. 121-122.

[9] David Renton, Fascism History and Theory, (London, Pluto Press: 2020), hlm. 29.

[10] Juan J. Linz, “Some Notes Toward a Comparative Study of Fascism in Sociological Historical Perspective” dalam Walter Laquer (ed.), Fascism A Reader’s Guide Analyses, Interpretations, Bibliography, (California, University of California Press: 1976), hlm. 63.

[11] Renton, Ibid., hlm. 20-30.

[12] Alan S. Milward, “Fascism and the Economy” dalam Walter Lacquer, Fascism, hlm. 387.

[13] John Bellamy Foster, Trump in the White House Tragedy and Farce, (NY, Monthly Review Press: 2017), hlm. 20-21.

[14] Judith Delheim and Lutz Brangsch (tanpa tahun), “Political Economy of Right Populism”,https://www.academia.edu/35892420/The_Political_Economy_of_Right_Populism. Diakses pada 29/3/2021.

[15] Meera Nanda, the God Market How Globalization is Making India More Hindu, (NY, Monthly Review Press: 2011), hlm. 66-67.

[16] Chris Harman, Nabi dan Proletariat Memahami Islam Fundamentalis dari Perspektif Kiri, (Jakarta, Indoprogres: 2018), hlm. 32-35.

[17] James Petras, Class, state and Power in Third World with Case studies on Class Conflict in latin America (New Jersey, Allanheld, Osmun & Publishers: 1981), hlm. 38.

[18] Ibid., hlm. 39.

[19] Vedi Hadiz and Inaya Rakhmani, “Marketing Morality in Indonesia’s Democracy”, https://asaa.asn.au/marketing-morality-indonesias-democracy/. Diakses pada 16 September 2021.