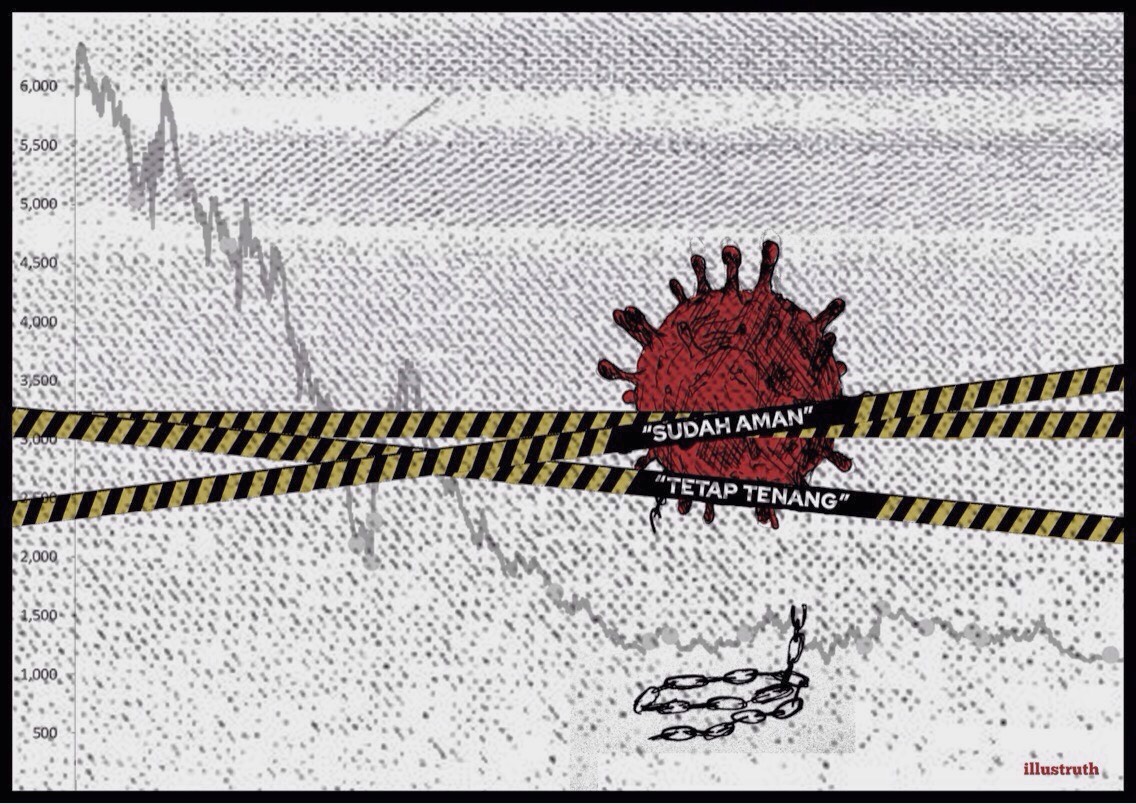

Illustrasi: Illustruth

HARI-HARI terburuk dalam hidup ialah hari-hari di mana saya jatuh sakit. Ya, jatuh sakit ialah pengalaman yang seburuk itu. Saya tak ingin mengecilkannya. Badan yang sepanas ketel mendidih. Otot, persendian dan nyut-nyutan yang menjadi-jadi. Tenggorokan yang bak dilewati gumpalan duri setiap kali saya menelan ludah.

Di hari-hari semacam itu, rasa sakit menyandera saya dari segala arah. Saya ingin lari dari tubuh saya kalau saya bisa. Satu hal yang membuat saya bertahan ialah harapan esok hari keadaan akan membaik. Tubuh saya akan memulihkan dirinya. Dan satu hal yang sangat mencekam saya ialah kekhawatiran sakit ini tidak akan pernah meninggalkan saya. Bahwa saya tidak akan pernah sembuh darinya.

Hari-hari semacam itu membuat saya mengerti mengapa beberapa orang memilih mengakhiri hidupnya ketika mereka tak punya harapan sembuh. Di antara orang-orang ini ada nama yang mungkin tak asing lagi buat Anda: Gilles Deleuze. Deleuze mengidap penyakit pernapasan sepanjang hidupnya. Paru-parunya diangkat ketika ia terkena tuberkulosis pada 1968. Di hari tuanya, kondisinya kian menjadi-jadi. Ia bahkan tak bisa menulis tanpa tersiksa dengan pernapasannya. Pada 4 November 1995 petang, televisi Prancis memberitakan ia meninggal karena jatuh dari jendela apartemennya. Ia bunuh diri.

Saya ingin bilang, tidak ada salahnya bila kita ingin sehat. Jatuh sakit adalah pengalaman yang sangat depresif.

***

Saya belum pernah terkena Korona dan saya tidak ingin mengidapnya. Influenza parah, tipes, demam berdarah, tukak lambung sudah cukup buruk bagi saya.

Dan dari berbagai sumber yang bisa kita baca, Korona tidak lebih ringan ketimbang penyakit-penyakit barusan. “Rasanya seperti neraka,” ujar Tiger Ye, seorang pemuda Wuhan yang menggambarkan bagaimana rasanya terserang oleh penyakit ini. Suhu tubuhnya mencapai 39 derajat Celsius selama berhari-hari. Ia batuk tak henti-henti hingga perut dan punggungnya sakit. Hari-hari tersebut ialah hari-hari terburuk dalam hidupnya.

National Geographic menyadur sejumlah penelitian untuk memperlihatkan apa yang terjadi dengan tubuh kita ketika virus Korona menginvasi. Organ yang langsung diserang olehnya adalah paru-paru. Virus Korona akan menyerang sel cilia paru-paru yang menyaring kotoran. Penderita Korona akan mulai mengalami sesak napas pada fase ini karena paru-paru dipenuhi kotoran. Pada fase selanjutnya, sistem imun tubuh akan mengirimkan sel imun untuk memperbaiki paru-paru. Namun, yang dapat terjadi pada penderita Korona ialah sel imun justru menggerus jaringan paru-paru yang sehat.

Ketika kondisi paru-paru tak berhenti memburuk, sistem pernapasan gagal. Mereka yang meninggal, meninggal karena tak bisa bernapas. Paru-paru mereka berlubang seperti sarang madu. Beberapa yang sembuh punya luka permanen di paru-paru.

Saya ingin sehat. Saya percaya Anda juga begitu. Gambaran di atas seharusnya cukup mencemaskan bagi kita semua, tapi rupanya tidak sama mencemaskannya untuk orang-orang yang menentukan nasib kesehatan publik. Indonesia. Korea Selatan. Iran. Skenarionya selalu sama. Para pejabat meremehkan wabah ini. Ketika sadar, mereka sudah terlambat.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menolak masukan Asosiasi Medis Korea untuk membatasi lalu lalang Warga Negara China ke dalam Korsel. Ia hanya mengeluarkan keputusan larangan masuk bagi WNA yang berkunjung ke Hubei dalam dua minggu terakhir. Pada 13 Februari 2019, Moon mengumumkan Korsel telah menanggulangi Korona. Ia mengimbau warga Korsel agar beraktivitas seperti sediakala. Pada 20 Februari, Moon menelpon Xi Jinping, Presiden China, menyampaikan bahwa Korsel akan selalu membantu China menghadapi kesulitannya. Malamnya, ia dan istri menggelar pesta chapaguri untuk sutradara dan bintang film Parasite.

Di malam pesta itu, jumlah penderita Korona di Korsel meningkat dua kali lipat. Satu penderita meninggal. Dalam 36 jam berikutnya, jumlah penderita meningkat dari 104 menjadi enam ratus.

Pada 24 Februari, Deputi Menteri Kesehatan Iran Iraj Harirchi mengumumkan karantina massal tidak diperlukan. Ia optimistis Iran akan berhasil menanggulangi Korona. Harirchi dinyatakan positif menderita Korona keesokan harinya.

Seperti yang sudah saya bilang, polanya sama. Para pejabat meremehkan wabah ini dan tiba-tiba saja mereka sudah terlambat.

Di Indonesia? Anda sudah tahu untuk yang satu ini. Pemantauan dijalankan ala kadarnya. Pengujian dilakukan ke ratusan orang dan para pejabat bangga tak ada kasus positif Korona dari pengujian yang sebenarnya terhitung seadanya ini. Di bandara, orang dapat masuk begitu saja ke Indonesia. Penumpang dari pesawat mancanegara diminta menginformasikan kondisi kesehatan dan negara yang pernah dikunjungi melalui formulir. Namun, sesampainya di bandara, tidak ada petugas yang menagih formulir ini. Saya masih mengantungi formulir tersebut karena saya bahkan tidak tahu ia harus ditaruh di mana.

Dan apa kata para pejabat? Doa membebaskan kita dari Korona. Korona mewabah di negara-negara pemakan babi. Pernyataan-pernyataan itu seakan membebaskan mereka dari tanggung jawab atas kesehatan publik.

***

Namun, kita tak punya alasan untuk kagetan seperti presiden kita dengan tingkah polah pemerintah. Tidak ada yang mengejutkan dari reaksi para pejabat terhadap wabah Korona yang berayun di antara gesture ala kadarnya atau menampik. Cara berpikir mereka hanya versi sedikit lebih moderat dari cara berpikir jahanam satu ini—Rick Santelli.

Santelli, redaktur CNBC, pembela kapitalisme garda depan, menandaskan bahwa dunia akan lebih baik bila semua orang ditularkan virus Korona sekarang juga. Ia frustrasi melihat indeks saham di AS tak henti-hentinya melorot akibat kecemasan terhadap wabah Korona. “Mungkin lebih baik kita tularkan semua orang dengannya [Korona],” ujarnya. “Sebulan kemudian, semua akan selesai. Tingkat kematiannya mungkin tidak akan jauh berbeda, tapi kita tidak akan mengacaukan ekonomi global dan domestik [sebagaimana sekarang].”

Anda tidak sendirian bila ingin menjebloskan orang ini ke dalam Gulag. Hari-hari inkubasi virus Korona dalam tubuh adalah hari-hari yang menderita. Anda akan demam tinggi, batuk-batuk tak henti. Paru-paru Anda akan terluka atau bahkan berlubang. Benar, Anda punya peluang hidup yang cukup tinggi bila tertular dengannya. Namun, siapa yang mau mempertaruhkan nyawa bila tidak benar-benar diperlukan?

Saya percaya saya tak melompat terlalu jauh bila saya mengatakan sikap Santelli adalah gambaran lebih blak-blakan dari sikap Presiden Indonesia sendiri. Bila Anda tidak yakin, izinkan saya mengingatkan kita dengan gesture menyakitkan hati Presiden belum lama ini. Dunia tengah tercekam dan, kejutan, ia menginstruksikan agar promosi pariwisata digencarkan. Ia mengharapkan turis yang batal mengunjungi China, Korea, Jepang bakal terpikat mengunjungi Indonesia. Pemerintah-pemerintah dilabrak karena lelet dalam membatasi pergerakan yang berpotensi menjadi sumber penularan Korona. Presiden kita? Meminjam istilah klise para motivator, ia berpikir out of the box.

Tapi arahan ini tak pernah diikuti dengan arahan terkait kesehatan publik. Barulah ketika kasus pertama Korona di Indonesia terkonfirmasi (dan terkonfirmasi lewat pengujian yang diinisiasi sang penderita sendiri), Presiden nampak peduli dengan kesehatan publik.

Apakah ia benar-benar peduli? Saya tidak yakin. Moon, lantaran kegagalannya menanggulangi mewabahnya Korona di Korsel, kini terancam dimakzulkan. Nyaris 1,5 juta warga Korea sudah mengisi petisi agar presiden mereka digulingkan. Jokowi (atau stafnya), saya percaya, mengendus potensi krisis semacam bila ia tidak memamerkan kepeduliannya.

Pun, tak mudah mempercayai komitmen terhadap kesehatan publik pemerintahan yang membanggakan RUU Cilaka. Anda sudah tahu korban paling pertama RUU ini bila disahkan. Buruh dan kesehatannya. Bedanya, kesehatan mereka akan dikoyak dengan lebih lambat laun—dengan dicukurnya waktu istirahat mereka, kesempatan mereka bersama keluarga, kesanggupan mereka membeli kebutuhan hidup, maupun jaminan hidup yang menenangkan.

***

Hari-hari terburuk dalam hidup ialah hari-hari di mana saya jatuh sakit. Negara neoliberal, pemodal, para juru bicaranya mengecilkannya. Wabah Korona mengungkap kepada kita kefanaan kita dan, tentu saja, kevulgaran mereka.

Frederic Jameson bilang, “lebih mudah membayangkan dunia berakhir ketimbang membayangkan akhir dari kapitalisme.” Kata-kata tersebut kini terdengar masuk akal.***

Geger Riyanto, Mahasiswa Ph.D. Institut Antropologi Universitas Heidelberg