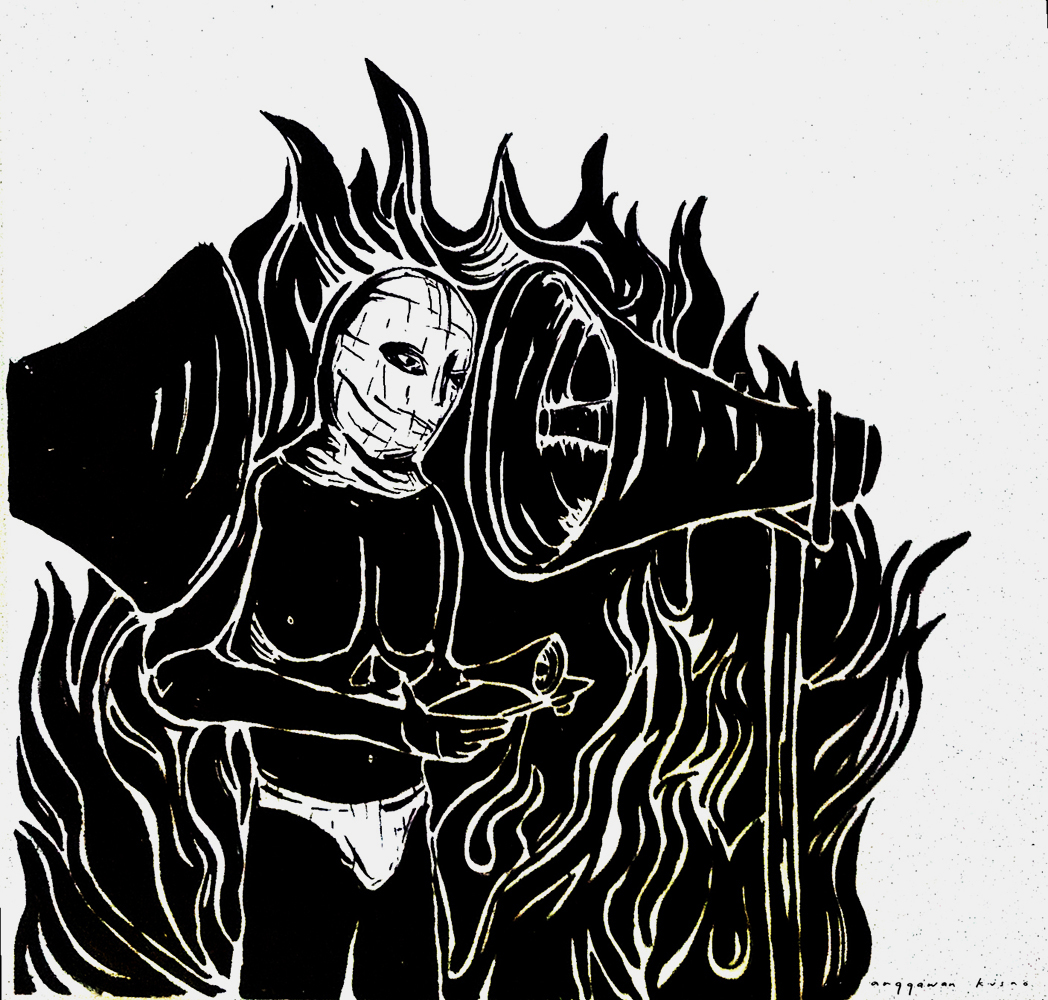

* Ilustrasi oleh Timoteus Anggawan Kusno

1/

Begitu menaiki bus Rajawali Indah jurusan Surabaya-Bojonegoro, saya segera mengenali dentuman suara yang akrab itu. Musik dangdut. Biasanya saya akan mengabaikannya karena yang diputar di atas bus antarkota, jika bukan lagu-lagu pop Pantje Pondaag, pastilah dangdut koplo. Saya tidak menyukainya. Tapi karena beberapa bebunyian yang terdengar berbeda dari biasanya, saya dipaksa menyimak juga. Ada lengkingan saksofon dan trombon di antara suling dan gendang, hal yang biasanya hanya ada dalam musik Soneta. Tapi itu jelas bukan Soneta. Juga suara penyanyinya, bukan hanya tak seperti penyanyi dangdut koplo biasanya, yang suaranya ngos-ngosan dan tenggelam di antara goyang dan musik yang heboh, vokal sang biduan sangat baik lagi sangat familiar. Setelah saya cermati benar, kali ini dengan mencopot satu earphone di kuping, sembari mencoba menatap layar televisi di bagian depan kendaraan, dugaan saya tepat. Itu memang bukan Soneta, tetapi Moneta, orkes melayu pimpinan Imron Sadewo—orkes peniru Soneta yang mungkin paling dihormati, setidaknya setelah OM Kharisma pimpinan Mara Karma sudah jarang terdengar. Dan Imron dkk. mengiringi Noer Halimah, biduan legendaris, satu dari sedikit penyanyi perempuan yang pernah menyanyi untuk Soneta. Kombinasi yang jarang saya temukan diputar di bus-bus.

Tak bisa tidak, saya lepas earphone, dan segera larut, dan diam-diam ikut berdendang mengikuti lagu sendu khas Noer Halimah. (Saya bahkan memaki cukup keras ketika lagu “Matahariku” dari OST Kemilau Cinta di Langit Jingga tiba-tiba di-pause karena seorang pengamen naik dan mengganggu dengan menyanyikan lagu Ungu.) Sampai beberapa lagu, rasa larut itu masih melanda saya, dan saya masih menggumam-gumam mengikuti lagu. Sampai kemudian nomor-nomor yang lebih ceria, kebanyakan dari album-album solonya, mulai dinyanyikan. Saksofon kemudian mundur, lalu melenyap, digantikan simbal dan tamborin. Moneta mulai mleyot menjadi Monata. Imron Sadewo malih rupa menjadi Sodiq. Dan Noer Halimah menyanyi dengan tempo lebih cepat daripada semestinya.

Ketika celetukan “Bukak sithik, jos!” terdengar, saya mulai menutup kuping.

2/

Belakangan, jika menempuh perjalanan jauh, terutama dengan bus, saya sangat tergantung dengan playlist di hp tua saya. Di bus sulit untuk bisa baca. Bukan cuma karena bus tidak selega kereta, melainkan karena saya juga lebih sering menempuh perjalanan malam, yang tidak memungkinkan untuk aktivitas membaca. Alasan lain, saya kira, adalah dangdut koplo.

Sekira tiga 3-5 tahun belakangan, bersamaan dengan inkludnya AC dan tv/video dalam bus-bus Surabaya-Jogja, khususnya bus-bus Sumber Group dan Eka-Mira, dangdut koplo menjadi “bonus” bagi para penumpang. Pasti banyak penonton yang senang dengan “bonus” tersebut; musik ini tampaknya disukai. Tapi, pikiran saya, musik ini tidak diputarkan untuk para penumpang, tetapi untuk sopir dan para awaknya; mungkin agar sopir dan para kondekturnya tetap senang sepanjang perjalanan. Mungkin juga sifatnya fungsional, yaitu agar mereka tak mengantuk di sepanjang perjalanan. Coba bayangkan, bagaimana mungkin musik itu untuk penumpang jika pada jam dua malam kuping penumpang dihantam oleh bunyi berdentum-dentum lagu “Oplosan” dari OM Sera? Saya membutuhkan musik jenis lain untuk bisa tidur di perjalanan.

Apakah saya bilang demikian karena saya menyukai musik klasik, jazz, rock progresif, atau irama gamelan yang lembut nan agung sehingga begitu risih dengan koplo? Tidak. Saya merasa bisa menyukai banyak jenis musik, tapi playlist andalan yang telah bertahun-tahun ngendon di memory card saya tetaplah 46-an lagu Soneta, beberapa lagu dangdut sendu ’90-an, 10-an lagu Iwan Fals yang menurut saya paling hebat, selain sefolder lagu-lagu Rekha Bhardwaj dan lagu-lagu OST film India ’80-90-an. Daftar most played saya adalah lagu “Nostalgia”-nya Rhoma Irama (dari OST Pengorbanan), yang mengatasi “Keranda Cinta”-nya Noer Halimah, “Terguncang”-nya Yunita Ababiel, dan “Yeshu” (lagu gereja ala Goa-nya Rekha Bhardwaj, dari OST 7 Khoon Maaf). Lagu-lagu itu pada awalnya saya butuhkan untuk mengantar tidur dalam perjalanan (juga selain dalam perjalanan) dan sebagai obat penenang dari rasa deg-degan akibat kengawuran sopir-sopir bus malam Surabaya-Jogja. Belakangan, lagu-lagu itu menjadi jauh lebih saya butuhkan, terutama untuk menyumpal suara Brodin dkk. yang menyebalkan itu.

Bagi saya, dangdut koplo lebih banyak memberikan pengalaman menjengkelkan dibanding menyenangkan. Namun, tak jarang kejengkelan itu bisa beranjak sampai ke tahap rasa pilu. Sebelum mengalami apa yang saya ceritakan di bagian awal tulisan ini, saya pernah menangis dengan hati hancur karena menonton Rita Sugiarto menyanyikan lagu-lagunya yang hebat itu, dengan suaranya yang lebih hebat lagi, dalam iringan irama koplo. Sulit menjelaskan perasaan macam apa yang menjalari diri saya saat melihat sang legenda itu mesti ngamen sebegitu rupa. Menyimak “Tangan-tangan Hitam” (OST Badai di Awal Bahagia) dalam iringan New Pallapa itu seperti mendengar “Jeremy”-nya Pearl Jam dibawakan dengan cengengesan oleh Cowboy Junior. Atau, seperti menonton Iwan Fals menyanyikan “Sang Kala” dengan iringan Kangen Band. Atau, seperti sedang mendapati Kuntowijoyo menulis LKS Sejarah. Mungkin bukan tindakan hina, tapi itu jelas bunuh diri kelas yang habis-habisan. Saya tidak rela.

Saya sulit menerima.

3/

Apakah ini kemasygulan seorang fanatik militan atas merajalelanya bidah dan penyimpangan? Apakah saya terdengar seperti seorang konservatif yang menolak perubahan? Saya selalu diganggu pikiran demikian. Dan itu lebih menjengkelkan dibanding dengan mendengarkan irama koplo itu sendiri. Sebab, pada dasarnya, tidak seperti hati dan kuping saya, kepala saya tak benar-benar memusuhi musik ini. (Dan itulah yang membuat saya terus kepikiran untuk menuliskan ini).

Menguasai bus-bus antarkota, menyapu daftar lagu di karaoke-karaoke pinggir jalan, dan mengangkangi playlist-playlist hp bocah-bocah tanggung di warung kopi di desa-desa sekitar lima tahun terakhir, dangdut koplo sebenarnya sudah mengganggu ketenangan para penyuka dangdut syahdu ‘80-‘90-an setidaknya sejak awal 200-an, atau bahkan lebih awal lagi. (Menurut beberapa tulisan di internet yang masih perlu ditelisik kesahihannya, dangdut koplo telah dimainkan di kampung-kampung kumuh di Surabaya setidaknya sejak 1993-an, yang merupakan olahan dari musik Kendang Kempul, dengan pelakon utamanya bernama Cak Naryo. Sementara, dalam buku Dangdut Stories, Weintraub menulis bahwa koplo terbentuk jauh lebih awal lagi, yaitu pada akhir 70-an, dengan meminjam pengaruh dari musik reog Ponorogo dan jaipongan Sunda). Saya percaya kelompok-kelompok orkes melayu jalanan di banyak tempat, terutama di sepanjang garis Pantura Jawa, berjasa memelopori kebangkitan jenis dangdut monoekspresi (riang melulu) ini. Tapi, dugaan saya, secara kelembagaan musik ini menyebar seperti sampar lewat acara Kontak Dangdut, yang disiarkan TVRI Stasiun Surabaya. Acara ini tidak saja menjadi tontonan yang sangat populer di rumah-rumah di hampir seluruh Jawa Timur, tetapi juga sukses menghasilkan fenomena-fenomena baru dalam dangdut, seperti Inul Daratista, Uut Permatasari, dan Vivin Vania, lengkap dengan atribut goyangnya masing-masing. Dan ketika penyanyi-penyanyi seperti Inul, Uut, Dewi Persik, dan Vivin diimpor ke ibukota oleh para pemilik televisi Jakarta, wabah itu kemudian meluas ke seluruh Indonesia.

Tak ingin mengulang perdebatan lebih 10 tahun lalu tentang dangdut koplo dalam bingkai moral, saya di sini lebih ingin mengemukakan ambivalensi saya perihal musik ini, apa yang saya pikirkan di bus antarkota (dan di banyak kesempatan lain sebelumnya) saat musik ini diperdengarkan. Ya, sekalipun sangat sulit menyembunyikan ketidaksukaan saya dengan musik ini (kecuali untuk sangat sedikit lagu dan untuk beberapa alasan sangat khusus), saya tidak ingin menjadi pembenci yang membabi buta. Dan, saya tegaskan sekali lagi, saya tak mungkin bisa benar-benar membenci musik ini.

Dan inilah penjelasannya. 1) Musik asli Indonesia. Ini musik asli Indonesia, lahir di Indonesia, dan dilahirkan oleh tangan-tangan kreatif orang Indonesia. Seperti musik induknya, dangdut, musik ini hasil adukan dari berbagai campuran jenis musik yang mungkin saja lebih beragam dibanding dangdut yang diramu (atau diklaim diramu) Rhoma Irama dan Soneta-nya. Melihat Inul, Uut, atau Dewi Persik menyanyi koplo di panggung, kita bisa melihat campuran apa saja yang ada dalam musik yang mereka tampilkan. Dalam satu lagu, mereka bisa memperdengarkan beat-beat yang dicuri dari glam rock ‘80-an, gitar mendayu ala musik pop Indonesia ‘90-an, tarian jaipong yang menggoda ala Sunda, goyang ular yang liar ala India, senggakan khas ala para nayaga calung atau gambyong, entakan perkusi kendang kempul Banyuwangi, liukan terompet reog Ponorogo, hingga tarikan suara merdu kasidah dan dhiba’ dari kampung-kampung santri di Jawa Timur. Dan hasil akhirnya adalah sebuah musik baru yang tak bisa kita dapatkan di tempat lain, tak ada duanya, tanpa padanan. Tanpa perdebatan, itu milik kita; seperti jazz dan country milik Amerika, reggae-nya Jamaika, flamenco-nya Spanyol, atau musik filmi-nya Bollywood. Kalau ada yang akan mengurut asal-mula Cowboy Junior atau JKT 48, mereka harus blusukan ke Korea atau Jepang, sementara jika hendak menulis sejarah Monata atau Sera atau New Pallapa, jujugannya tak akan ke mana-mana: Jawa Timur. Dalam hal ini, terutama ketika melihat kelincahan pemukul simbal yang biasanya berdiri di samping biduan, saya sulit menolak bahwa saya mengagumi musik ini. Ini orisinil.

2) Anak kandung dangdut. Saya tak menyukai koplo, tapi saya akan meladeni berdebat dengan siapa pun yang tidak mengakui musik ini sebagai bagian dari dangdut, atau sebuah perkembangan yang tidak seharusnya, atau lebih jauh lagi mencoba mengeluarkannya dari dangdut untuk menjadi semacam genre sendiri (seperti orang-orang fanatik mencoba mengeluarkan Syiah atau Ahmadiyah dari Islam). Banyak yang menyesalkan bahwa dangdut koplo telah berperan mendegradasi dangdut menjadi—meminjam istilah Rhoma Irama saat memarahi Inul pada 2003—musik comberan. Saya terkadang menyepakati vonis itu. Tapi, saya kemudian berpikir, dan mungkin telah berkesimpulan, dangdut koplo tidak membawa dangdut ke luar jalurnya; ia hanya membuat dangdut kembali ke tempatnya semula.

Frasa “tempatnya semula” ini bisa diartikan sebagai kiasan, bisa juga dalam arti sesungguhnya. Sebagai kiasan, musik dangdut pada masa-masa awal pembentukannya pernah dikatai oleh musisi rock asal Bandung, Benny Subardja, sebagai “musik tai anjing” (lihat Weintraub, 2010; Frederick, 1982). Para perintis dangdut, terutama Rhoma dan Soneta-nya, wabilkhusus lewat film-filmya, dalam waktu yang tak lama, menjadikan musik tai anjing ini mendapat audiens dan penggemar yang dalam jumlah dan kadar kefanatikannya tak pernah didapatkan oleh musik agungnya Benny Subardja dkk. Lalu, Sekber Golkar, lewat Eddy Sud dan politik kebudayaan ala Aneka Ria Safari-nya, yang diperkuat lagi dengan dukungan yang mencolok dari pejabat-pejabat teras Orde Baru macam Habibie dan Moerdiono, menjadikan dangdut sebagai musik “resmi” Indonesia. Ketika Orde Baru runtuh, dan hubungan bapak asuh-anak pungut Golkar-dangdut berakhir, sementara secara bersamaan Rhoma dan Soneta-nya semakin menua dan tak lagi membuat lagu baru, “tai anjing” lama yang dijadikan fondasi dangdut oleh para perintisnya justru tak pernah menua. Ia bertahan dalam keterabaiannya. Tanpa pernah bisa terpegang benar oleh tangan-tangan kekuasaan dan partai politik, mungkin juga tak terlalu tergugah oleh dogma-dogma moral ala Sound of Muslim-nya Soneta, “musik tai anjing” itu diam-diam terus saja melahirkan anjing-anjing baru, yang lebih liar, yang bertai di mana pun mereka tumbuh dan menggonggong. Seperti kurap yang tumbuh subur di bagian-bagian paling gelap dan paling tersembunyi dari kulit tubuh kita, musik ini tumbuh subur di tempat-tempat paling tak diinginkan, mungkin paling ditabukan. Dan kini, setelah kekuasaan yang mengatur itu terguling, dan seni berpretensi ala Rhoma Irama semakin meredup, anjing-anjing liar beserta “tai”-nya itu kemudian maju ke depan merebut panggung.

Dalam arti sebenarnya, dangdut koplo mengembalikan dangdut ke lingkungan geografis dan sosial yang serupa dengan tempat di mana ia pertama kali tumbuh. Seperti banyak dikisahkan, termasuk oleh Weintraub, dangdut mula-mula tumbuh di lingkungan macam Planet Senen Jakarta yang kumuh dan suram, yang dihuni bukan saja oleh para seniman, melainkan juga para bajingan, tukang copet, pedagang asongan, tukang becak, sopir bajai, sampai pelacur. Tiga puluh tahun kemudian, dangdut koplo, konon, pertama kali tumbuh di Gang Jarak, sebuah kampung padat di pinggiran Surabaya, yang juga dikenal sebagai tempat—meminjam ungkapan biduan Ratna Antika dalam lagu “Ojo Njaluk Pegat”—e-ok-i-ek yang ternama. Kini musik itu sudah keluar dari lorong-lorong di Gang Jarak, dan menularkan karakter begijakan-nya bahkan ke stasiun-stasiun televisi di Jakarta yang studionya gemerlapan. Tapi, ke mana pun dan di mana pun dimainkan, dangdut koplo tetap saja tak menghilangkan ke-Jarak-annya. Simak lirik lagu macam “Wedus”, yang bercerita tentang seorang perempuan yang lebih memilih “langsung makan sate dibanding harus memelihara kambing”; lagu “Nyidam Penthol”, yang mengungkapkan keinginan seorang perempuan makan “pentol bertelur dua dan banyak mienya”; lagu “I-i-ye Yoyo”, yang jika Anda orang Jawa Timur akan dengan mudah memplesetkannya menjadi “uyuk-e-yoyo”.

3) Tumbuh dari rakyat. Jika Lekra masih ada pada 2000-an ini, dan masih mengusung seni dengan semboyan, “dari rakyat, untuk rakyat, bersama rakyat”, mereka pasti akan kesengsem dengan dangdut koplo, lebih-lebih jika melihat bagaimana proses musik ini lahir, dimainkan, dan dinikmati. Musik-musik Barat, pada masa awal persebarannya di Indonesia, kebanyakan melalui radio siaran ABRI yang memutar piringan-piringan hitam milik para perwira pro-Barat, yang perkembangannya di kemudian hari diuntungkan oleh kemenangan rezim pro-Barat atas pemerintahan anti-nekolim; rock (juga pop kreatif) dipandegani oleh anak-anak gedongan yang digelisahkan oleh lagu-lagu Beatles dan dongeng tentang Generasi Bunga di majalah-majalah berbahasa Inggris, dan kemudian dibesar(-besar)kan oleh majalah-majalah musik dengan pembaca anak muda kota; bahkan dangdut sendiri, terutama pada awal-awal masa formasinya, tak akan lahir jika tanpa sentuhan para komposer orkestra dan para musisi operet keliling dan komidi stambul yang kosmopolit itu, yang berkeliling dari satu negeri ke negeri lain di kawasan Semenanjung, dan pada ‘80-90-an menjadi salah satu alat politik paling ampuh di tangan partai penguasa.

Sementara itu, konon (sekali lagi konon), koplo adalah perkembangan dari apa yang disebut sebagai musik kothekan, tetabuhan asal ribut yang dipakai untuk membangunkan orang sahur, di gang-gang sempit di kampung-kampung pinggiran utara Surabaya, yang kemudian meluas lewat persebaran masif VCD bajakan di terminal-terminal paling kumuh di Jawa Timur. Musik ini tak membutuhkan acara gosip di televisi untuk mempopulerkan para penyanyinya atau ocehan ngelantur para penulis majalah musik untuk memperluas pasar peminatnya. Selama simbal masih dipukul dan tamborin masih dihantamkan paha, musik ini tak membutuhkan industri atau negara, atau bahkan jin Kastubi, untuk bisa terus digemari. Dan dengan standar mutu minimal yang nyaris tak terbatas, musik ini menjadi jenis yang paling “terjangkau” untuk dimainkan oleh siapa pun.

4) Lebih indie dibanding musik indie manapun. Dan inilah yang pasti paling memikat para pengusung kesenian yang bebas dari para bakul (besar): jenis musik ini sangat mandiri; ia lebih indie, jauh lebih indie, dibanding kelompok yang selama ini mengklaim dirinya sebagai musik indie.

Menyandarkan nyaris keseluruhan kelangsungan hidup dan eksistensinya dari panggung (live), para musisi di genre ini niscaya adalah kelompok yang paling aman dari gejolak dan transisi yang terjadi dalam industri musik dan teknologi pemutarnya yang menggelisahkan itu. Jika musisi-musisi dari jenis musik lain di seluruh Indonesia blingsatan menghadapi pembajakan, pengunduhan, dan Youtube, maka para pengetik dan biduan dangdut koplo justru hidup dari situ. “Aku dibajak, maka aku ditanggap!”

Tentu saja salah jika menyebut industri besar tak pernah menjamah jenis musik ini, dan bukannya mereka sama sekali gagal. Pada 2003, Ishadi SK dari TransTV memboyong Inul dari Gempol ke Jakarta, yang kemudian diikuti oleh SCTV yang memboyong Dewi Persik. (Di waktu yang lebih belakang, korporasi media yang sama pula yang mengkopi-paste musik riang itu, menayangkannya secara sangat berlebihan, sebelum dihentikan karena ketololan para pembawa acaranya.) Dalam beberapa episode saja, televisi-televisi itu bisa memperoleh keuntungan yang tak mungkin didapat Sodiq dan Monata-nya meskipun ia ngoplo tanpa henti sampai mati; dan mereka memberikan biduan macam Inul dan Dewi Persik keglamoran serta jumlah uang yang mungkin tak pernah bisa dicapai oleh para legenda dangdut macam Rita Sugiarto atau Noer Halimah meskipun keduanya merekam puluhan album baru lagi bersama Soneta.

Yang patut dikedepankan, baik Inul maupun Dewi Persik, juga artis-artis yang tumbuh dari tradisi koplo yang menyusul mereka ke Jakarta, tak pernah benar-benar berhasil membawa serta koplo ke sana, bahkan ketika mereka mencoba membawa langsung Sodiq ke Jakarta—saya pernah melihatnya muncul beberapa kali di acara Inbox di SCTV. Jika memerhatikan acara macam YKS di TransTV (yang belum lama ini dihentikan penayangannya), keliaran dan ke-ndeso-an koplo memang coba ditransfer oleh para produser acara ke layar kaca. Tapi, koplo yang masuk televisi Jakarta biasanya tak akan pernah menjadi koplo sesungguhnya—bahkan kadang tak cukup untuk disebut sebagai koplo revisionis. Musik ini, beserta para biduannya, harus naik kelas, mesti diatur, didandani oleh para pe-makeup bertaraf internasional, dipakaikan gaun-gaun rancangan desainer terkenal, dan mesti meladeni selera kelas menengah Jakarta yang mudah terpukau tapi mudah pula merasa bosan. Dan itu jelas bukan jenis publik yang cocok untuk musik koplo. Inul, yang sekarang juragan karaoke, juga seorang juri kontes dangdut yang harus mengatur gaya bicara dan musti tampak pintar, tak pernah bisa lagi sefenomenal dulu. Dewi Persik membutuhkan serangkaian perceraian dan perkelahian untuk bisa terus memperoleh perhatian.

Dan yang lebih penting lagi, kelangsungan hidup dangdut koplo tak tergantung dengan tren media, tidak seperti saudara-saudara tuanya, dangdut manis ala Itje Trisnawati dan dangdut remix ala Jefry Bule dkk, yang menghilang bersama merosotnya acara-acara musik di TVRI mengikuti runtuhnya Orde Baru. Jika ketergantungan itu ada, maka itu tak lain terbatas pada fakta bahwa semua lagu yang sedang ngetop di televisi pasti juga ngetop di panggung-panggung koplo, apa pun jenis musiknya—meski, dengan perspektif terbalik, bisa juga dikatakan sebaliknya. Tapi, tanpa itu pun, panggung-panggung koplo tak akan pernah kehilangan sumbernya.

Tapi yang terpenting, dan ini ditujukan untuk kalangan yang mendaku dirinya sebagai musisi indie, dangdut koplo menjadi indie tanpa perlu menjadi sok indie.

5) Musik ikan lele dan ikan mujaer. Saya selalu terpikirkan ikan lele setiap mendengar dangdut koplo; ia makan nyaris apa saja yang bergerak, atau yang dianggapnya bergerak. Seperti sudah disampaikan di depan, begitu banyak bunyi-bunyian dan elemen-elemen lainnya yang bisa kita dapati terserap dan kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari dangdut koplo. Semua jenis musik, segala jenis lagu, bisa mereka “bukak thithik”, dan hasilnya “jos”! Coba tunjukkan pada saya musik mana yang bisa menyandingkan “My Heart Will Go On”-nya Celine Dion, “I Miss You but I Hate You”-nya Slank, “Pengamen” yang anonim, dan “Syiir Tanpa Waton”-nya Gus Dur dalam satu jenis tabuhan, bahkan seringkali dalam satu persembahan. Koplo, menurut saya, memaksimalkan pada tingkat yang tak terbayangkan sebelumnya kemampuan alami musik dangdut, yaitu kelenturan beradaptasi dan daya serapnya yang luar biasa—hal yang dengan nada dengki disebut Jack Lesmana sebagai “musik gado-gado”. Dengan kemampuan macam itu, musik ini akan sulit mati, sebagaimana yang ditunjukkannya sejauh ini. Dan dari hidup dengan cara ikan lele, dangdut koplo bisa bertahan dengan cara ikan mujair: menjadi satu-satunya ikan di seantero danau yang bisa bertahan hidup melewati musim kemarau.

6) Pengarsip musik par excellence. Pada suatu waktu saya tiba-tiba teringat dengan lagu Inka Christie yang dulu sangat saya sukai, terutama karena nadanya yang sangat Malaysia. Namun, jangankan judulnya, sepotong liriknya pun saya tak ingat, sehingga Google dan Youtube sama sekali tak bisa menolong. Sangat lama saya tak berhasil mengingat lagu itu, dan karena itu tak juga menemukannya. Sampai kemudian, saat sedang makan bakso di Terminal Bojonegoro, kuping saya diganggu oleh dentuman musik koplo dari lapak kepingan bajakan di sampingnya. Lagu itu tidak enak, dinyanyikan secara seadanya, dan saya terganggu. Dan saya lebih terganggu lagi karena bit-bitnya nyangkut di kuping, demikian juga baris liriknya. Begitu sampai refrain, saya langsung memaki keras-keras: “Jancuuuk… cuk!!” Itu adalah lagu Inka Christie yang saya cari-cari. Judulnya “Rela”.

Lagu “Ju ge ja ge ju” adalah contoh lain. Penggemar dangdut pemula atau penggila koplo dadakan mungkin baru mendengar lagu itu setelah menjadi viral awal tahun ini. Namun, bagi saya, lagu itu adalah masa lalu yang sama sekali terlupakan dan tiba-tiba digeber habis-habisan. Lagu itu tidak terlalu istimewa, dan karena itu terlupakan. Namun, mendengarnya kembali membuat arsip lama di kepala tentang puluhan lagu duet Rhoma-Elvi terbuka.

Kejadian-kejadian macam ini tidak terjadi sekali-dua. Bawaan lahirnya sebagai pendaur ulang membuat dangdut koplo, sengaja atau tidak, menjadi “lembaga” pengarsip musik dangdut (atau musik yang bisa didangdut-koplokan)—hal yang abai dilakukan oleh lembaga kebudayaan, para sarjana musik, atau para pengamat budaya pop di Indonesia. Mungkin tidak rapi, tapi terbukti efektif. Coba saja: carilah lagu lama di Google, jika tidak ketemu, coba tambahkan kata kunci “sodiq” atau “monata” atau “koplo”, dan Anda akan beruntung.

Tapi, terus terang, karakter ini pula yang membuat penggemar dangdut macam saya jadi cemas. Berkali-kali saya dibuat marah ketika mendapati lagu-lagu dangdut kesayangan saya, entah karena kesyahduannya atau karena kemegahannya (biasanya lagu-lagu Soneta), dikoplokan. Dan di tangan Monata atau New Pallapa, semua lagu, sesyahdu atau semegah apapun, akan berakhir di ujung yang sama: “Bukak sithik, jos!”. Karena itu, saat di rumah, manakala nongkrong dengan teman sembari menyimak suara toa dari rumah-rumah yang sedang berhajat, dan mendapati lagu-lagu dangdut lawas yang menggetarkan, pertanyaan yang terlontar adalah: “Ini sudah dikoplo belum?” Kebanyakan memang sudah. Tapi, jika diyakini belum, kami kemudian dengan bersungguh-sungguh bersepakat: “Awas, jangan sampai lagu ini didengar Sodiq!” Dan tentu saja, cepat atau lambat, Sodiq dan Monata-nya akan mengkoplonya. Jika bukan dia, pasti New Pallapa, kalau bukan Sera. Atau jangan-jangan Relaxa?

7) Involusi. Mungkin seperti pengarsip dalam arti sebenarnya, di bidang-bidang lainnya, dangdut koplo tampaknya tidak beranjak menjadi pencipta. Musisi macam Sodiq, tanpa mengurangi respek saya dan tanpa bermaksud merendahkan kemampuan bermusiknya (saya banyak mendengar soal kehebatannya), sejauh ini tak pernah melebihi tahap sebagai musisi penggarap. Selain menunggu lagu-lagu lungsuran televisi (yang biasanya jelek), atau memungut lagu-lagu yang tengah ramai di masyarakat (seperti kasus lagu “Pengamen” atau lagu-lagu campursari yang dikoplokan), dangdut koplo sepenuhnya bersandar pada 1000-an lagu ciptaan Rhoma Irama, lagu-lagu Ida Laila dari puluhan album OM Awara-nya S. Achmadi, atau dari booming lagu-lagu dangdut syahdu awal ’90-an. Tentu ada lagu-lagu baru tercipta, semisal “Ojo Njaluk Pegat”, “Wedus”, dan beberapa yang lain lagi. Tapi melihat bagaimana musik ini begitu populer, didengar oleh begitu banyak orang, dan mencakup area geografis yang cukup luas, beberapa lagu itu jelas sangat bisa diabaikan. Invensi atas bunyi-bunyian yang asli Indonesia (sebagaimana saya singgung sebelumnya) tidak dibarengi oleh kreativitas mencipta lagu baru. Dengan kondisi demikian, musik ini hanya akan jadi musik obat nyamuk, yang menyala ke belakang, memakan dirinya sendiri—meskipun saya percaya ia tak akan mati begitu mendapat kehidupannya. Dangdut koplo adalah budaya pop par excellence, dan hal paling wajib dalam budaya pop adalah inovasi, kebaruan, atau setidaknya hal yang dipersepsi baru. Dan kebaruan selalu menuntut kebaruan berikutnya, dan berikutnya. Dalam musik, hal baru paling standar, menurut saya tentu saja lagu baru.

8) Penyambung nafas, bukan masa depan. Bicara dangdut koplo, tentu saja adalah bicara tentang dangdut itu sendiri. Dan dalam banyak hal, dangdut koplo menunjukkan sekaligus kelemahan dan kekuatan dangdut, dalam cara yang sangat mencolok. Dalam bentuk koplonya, dangdut menunjukkan daya tahannya, kelenturannya, juga kemandiriannya. Tapi dangdut koplo juga memperlihatkan bahwa kemandegan dalam dangdut itu nyata-nyata terjadi—meskipun tudingan yang sama juga bisa ditujukan pada jenis musik lain di Indonesia.

Rhoma Irama dan Soneta sudah semakin jompo dan tak sanggup menciptakan lagu-lagu baru, sementara para komposer dangdut lainnya, baik yang ikut merintis membesarkan dangdut maupun yang produktif pada masa-masa boom dangdut di Album Minggu Kita TVRI, mulai gugur satu demi satu. Dangdut jejingkrakan ala Alam dan dangdut kesehatan (karena para pembelanya menyebutnya sebagai sejenis senam) ala Inul hanya menggebrak dalam jangka waktu yang sangat pendek, dan orang sudah tak lagi mengingatnya. Meski menurut saya sangat enak didengar, dangdut yang nyaris ngejazz ala album Selamat Datang Cinta-nya Evie Tamala pun tampak nanggung; gagal menarik perhatian khalayak luar dangdut yang mungkin ditujunya, juga terdengar agak aneh di telinga para penggemar Dokter Cinta atau Selamat Malam, karena musiknya yang sangat didominasi gitar akustik, gendang yang diganti jimbe, dan digantikannya suling oleh flute besi dan kadang biola; dan itu pun sudah terjadi pada 10 tahun lewat. Percobaan yang nyaris putus asa dari Rhoma dengan Sonet 2 dan sosok kemayu anak lelaki dari istri ke sekiannya, yang disebutnya sebagai revolusi dangdut kedua, sebenarnya cukup diterima tapi tentu saja jauh dari apa yang diklaimnya. Dan selanjutnya dangdut hanya diisi oleh bunyi-bunyian tak jelas macam “Cinta Satu Malam”, “Hamil Tiga Bulan”, “Pusing Pala Berbie”, hingga “Goyang Dumang”, yang saya ragu apakah itu dangdut atau bunyi weker di hp.

Koplo, pada masa sekarat macam ini, bisa jadi penyelamat. Meski hati sulit menerima, kuping saya masih selalu bisa menangkap kedangdutan musik ini. (Mereka semua pada dasarnya adalah band dangdut, dan para biduannya adalah penyanyi dangdut.) Mereka membuat bunyi-bunyian nggak jelas macam “Goyang Dumang” menjadi lebih jelas dangdutnya, dan lagu-lagu dangdut lama yang nggak laku, tak diingat, bahkan tak dikenal, hidup lagi, bahkan menjadi fenomena baru, menarik pendengar musik dari generasi lebih baru (seperti kasus “Ju ge ja ge ju”). Mereka juga mendangdutkan “Final Countdown”-nya Europe, selain juga musik Osing-an dari Banyuwangi, campursarinya wong kulonan, dan lagu-lagu rakyat macam “Cucak Rowo”. Dan dengan menyimak koplo, kita bisa memastikan bahwa dangdut masih ada, dan ramai, dan masih tetap digemari.

Tapi musik tak boleh hanya sekadar masih ada, bertahan hidup, cuma semata survive. Ia harus bergerak, mendobrak konvensinya, dan terus membuat inovasi. Saya tahu, akan berlebihan jika mengharap ada seorang komposer dangdut baru yang arogan berani mengejek musik-musik yang dihasilkan Rhoma Irama, dan tentu saja mampu menghasilkan komposisi-komposisi baru yang misalnya bisa membuat “Untukmu Afghanistan” atau “Sumbangan” yang megah itu jadi terdengar seperti genjrengan remaja putus cinta, atau membuat kombinasi keyboard Riswan dan gitar Rhoma dalam lagu “Ghibah” yang kompleks, sulit ditiru, dan arogan (terutama karena durasinya yang 8 menit) itu jadi tak lebih daripada sekadar suara icik-icik rusak. Berlebihan pula, rasa-rasanya, mengharapkan apa yang terjadi dalam industri musik film India, yang terus menghasilkan komposer cemerlang baru setidaknya sekali dalam 20 tahun, terjadi di sini. Tapi, usaha-usaha untuk ke arah situ tentu saja harus dilakukan. Jika tidak, terlepas dari daya tahannya, saya ragu dangdut bisa bertahan lebih lama lagi—hanya dengan mengandalkan lagu-lagu lama. Dan jika pun dangdut koplo bisa membuat dangdut bertahan lebih lama daripada yang diperkirakan, orang tetap tak akan mengenang Sodiq, Monata, atau koplonya, tapi lagu-lagu ciptaan Rhoma.

Kalau demikian, dangdut, dan tentu saja dangdut koplo, jelas tidak dalam keadaan baik-baik saja.

4/

Oke… Sungguh tak menyangka, setelah sepanjang ini (dan bisa lebih panjang lagi jika saya menuruti nafsu kesumat saya), banyak hal yang ternyata justru saya sukai dari musik ini. Mungkin nyaris satu-satunya hal yang tidak saya sukai dari koplo adalah… mendengarkannya.

Tapi sungguh, untuk mereka yang selama ini tak pernah tertarik mendengarkan koplo, atau dikuasai prasangka yang terbias kelas atas musik kampungan ini, cobalah sesekali. Menurut saya, mendengar koplo setidaknya jauh lebih baik, dan tentu saja lebih asyik, dibanding mendengarkan Efek Rumah Kaca atau Endah & Resa (begini nulisnya?) hanya karena semata ingin terlihat keren. (Rhesa, Mas—penyunting.)

Oh ya, tulisan ini sengaja dibikin panjang agar tak dikoplo sama Sodiq.