Tanggapan untuk Bonnie Setiawan

PADA 17 Agustus lalu, Bonnie Setiawan dalam editorial IndoPROGRESS memberikan pandangannya terhadap kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Ia menjelaskan, masyarakat Indonesia saat ini masih sama dengan masyarakat Indonesia di tahun 1950/1960an, yaitu masyarakat Setengah Jajahan Setengah Feodal (selanjutnya disingkat SJSF). Segala dinamika dan perubahan yang terjadi berpuluh tahun setelahnya, termasuk ekspansi kapitalisme di era Suharto dan penetrasi neoliberalisme yang semakin dalam pasca reformasi, seakan tidak berdampak apapun terhadap kondisi objektif masyarakat Indonesia.

Saat membaca editorial tersebut, saya seakan mendengar pidato D.N. Aidit dalam rapat-rapat PKI tahun 1950an. Bagaimana tidak, tesis SJSF tidak lain merupakan tesis PKI yang tercatat di konstitusi mereka. Aidit dalam sidang pleno ke-IV CC PKI tahun 1956 mengatakan, ada tiga kekuatan utama Indonesia di masa itu:[1] pertama, kaum kepala batu, yang merujuk pada kaum komprador dan feodal; kedua, kaum progresif, yaitu buruh, tani, borjuis kecil kota dan intelektual revolusioner; dan ketiga, kekuatan tengah, yaitu borjuis nasional yang mempunyai pertentangan dengan kaum imperialis. Karena itu, garis politik PKI untuk menyelesaikan tuntutan Revolusi Agustus adalah “dengan sekuat tenaga dan dengan tidak jemu-jemunya mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan tengah dan memencilkan kekuatan kepala batu.”

Senada dengan garis politik PKI tersebut, Bonnie mengatakan, karena Indonesia saat ini belumlah masuk dalam kategori masyarakat kapitalis maka kontradiksi pokoknya bukanlah pada borjuis-proletar, melainkan terletak pada sisa-sisa feodalisme, yaitu kapitalis birokrat dan kaum komprador, dengan kelas-kelas yang dirugikan, yaitu borjuis nasional, borjuis kecil, buruh dan tani. Turunannya, ia menawarkan aliansi lintas kelas yang, lagi-lagi, sama persis dengan strategi PKI saat itu: front nasional, dengan tujuan menegakkan demokrasi populis, memberantas korupsi, sisa-sisa feodalisme, dan menegakkan Berdikari atas neokolonialisme.

Berharap pada borjuis nasional?

Dalam editorial tersebut, Bonnie dengan benderang menjelaskan apa jalan keluar yang menurutnya paling baik, yaitu dengan menyerahkan nasib pada kaum borjuis nasional (Bornas), yang mana ia masukkan presiden saat ini (Joko Widodo) ke dalam kelas tersebut. Menurutnya, ‘biarpun Bornas masih lemah, kini mereka berkuasa secara politik.’ Sementara kelas-kelas tertindas lain seperti buruh dan tani, menurutnya, masih sangat lemah dan terfragmentasi, dan karena itu tidak dapat diharapkan menjadi agen perubahan sosial selain daripada menjadi pendukung borjuis nasional tersebut. Dengan kebijakan yang memfokuskan diri pada industrialisasi untuk memajukan kepentingan kekuatan domestik, maka masyarakat Indonesia bisa hidup mandiri dengan tingkat kesejahteraan yang cukup. Ia bahkan bertaruh bahwa sangat mudah membangun Indonesia.

Ada yang problematis dari pandangan ini. Dikotomi borjuasi (baik birokrat, komprador, dan nasional) dalam editorial tersebut nampaknya bukanlah analisis yang komprehensif terhadap kondisi objektif mereka sendiri dalam posisinya dengan alat-alat produksi. Maksudnya, dalam Marxisme, kelas sosial di dalam masyarakat selalu ditentukan berdasarkan posisi mereka dengan alat-alat produksi. Dan mereka yang memiliki alat-alat produksi adalah kapitalis, tidak peduli apakah mereka berasal dari dalam dan luar negeri, apakah komprador atau lokal. Memang, pada satu titik, kepentingan mereka terkadang kontradiktif, dalam arti bertolak belakang satu sama lain. Tetapi ada pula saat-saat dimana kepentingan mereka saling berkelindan. Tetapi yang jelas, selama posisi kelas mereka adalah kapitalis, maka akan selalu ada pihak yang dieksploitasi dari praktik-praktik ekonomi politik yang mereka jalankan: rakyat pekerja.

Selain itu, Bonnie juga melakukan oversimplifikasi terhadap politik elit yang pada kenyataannya justru sangat rumit. Ia, misalnya, memisahkan antara Joko Widodo yang dianggap perwakilan dari borjuis nasional, sementara menganggap PDI-P sebagai partai politiknya adalah perwakilan dari oligarki (yang dimaksudnya sebagai borjuis birokrat dan kaum komprador). Bagaimana jelasnya memisahkan antara kepentingan borjuis nasional dengan kepentingan kapitalis birokrat dan komprador tersebut? Bagaimana juga menjelaskan kebijakan yang diklaim berasal dari borjuis nasional saat ini, tetapi kenyataannya justru bersifat neoliberal (misalnya, penghapusan subsidi dan BPJS yang justru ternyata jadi alat penopang keuangan negara dan lembaga pendanaan proyek-proyek infrastruktur[2])?

Lebih jauh, pertanyaan besar yang harus juga diutarakan pada mereka yang berposisi sama seperti Bonnie adalah: apakah kita bisa benar-benar bisa berharap pada borjuis nasional yang dianggap progresif dan terrepresentasi dari diri Joko Widodo, Ahok, Risma, atau Ridwan Kamil sebagaimana yang Bonnie katakan?

Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengutip pendapat James Petras. Menurutnya, borjuis nasional yang lahir di Eropa tidak pernah memiliki sejarah progresif, mereka dipaksa progresif oleh situasi-situasi objektif yang ada. Menurutnya, pandangan yang mengatakan borjuis memiliki peran progresif berasal dari kesalahan membaca sejarah kemunculan kelas tersebut di Eropa abad pertengahan.[3] Lebih lanjut, melalui studi selama 20 tahun terhadap pemerintahan Amerika Latin, ia mengatakan bahwa tidak ada satupun kaum borjuis nasional yang bisa dan berani menentang kebijakan neoliberalisme, mereka justru mengukuhkan dan berperan dalam menjalankan kebijakan tersebut.[4] Andre Gunder Frank bahkan mengatakan bahwa borjuasi tidak pernah benar-benar ingin melepaskan diri dari ketergantungan terhadap kapitalis internasional.[5]

Posisi kelas yang serba ambivalen lah yang membuat borjuis nasional tidak bisa diharapkan menjadi agen perubahan sosial. Mengapa demikian? Untuk berkonfrontasi dengan kapitalis internasional yang menjadi prasyarat terhapuskannya kapitalis birokrat dan komprador, maka dibutuhkan massa rakyat yang revolusioner, besar, dan luas. Padahal, massa rakyat dengan watak tersebut juga merupakan problem bagi kapitalis nasional. Sebabnya, pada satu titik, massa revolusioner tersebut juga akan mengancam keberadaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh kelas borjuis nasional. Inilah mengapa borjuis nasional, sebagaimana yang diharapkan Bonnie menjadi agen perubahan, tidak akan pernah atau minimal ragu untuk memerangi neokolonialisme dengan konsep Berdikarinya.

Hal ini pula yang dialami PKI pada medio 1950an. Aliansi dengan borjuis nasional, menurut saya, adalah salah satu kesalahan elementer partai tersebut. Aliansi dalam front nasional tersebut justru berkontribusi terhadap deradikalisasi massa rakyat, yang bahkan diakomodasi oleh pimpinan PKI itu sendiri. D.N. Aidit dalam Menempuh Jalan Rakyat (1952) mengatakan:

“Program PKI sekarang, yaitu program demokrasi rakyat, sama sekali tidak bermaksud melikuidasi mereka dengan jalan menasionalisasi perusahaan-perusahaan mereka. Malah program demokrasi rakyat mau memberi kedudukan yang stabil pada mereka untuk memperbesar tenaga produktif masyarakat, sebagai syarat menuju masyarakat sosialis. Justru program demokrasi Rakyat bertujuan mempertahankan hak milik perseorangan dari pengusaha-pengusaha nasional”.

Deradikalisasi ini terlihat melalui beberapa fakta empiris, salah satunya melalui aktivitas Sentra Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), ormas buruh yang secara ideologis dekat dengan PKI, meskipun bukan underbow-nya. Dalam buku Reorganizing Power in Indonesia, Vedi Hadiz dan Richard Robison mencatat penurunan jumlah pemogokan buruh yang sangat signifikan: dari 505 pemogokan pada 1956, menjadi 0 di tahun 1962. Menurut Vedi dan Robison, fakta empiris ini merupakan “konsekuensi parsial dari kebutuhan strategi untuk moderasi.”[6] Bukan hanya soal-soal ekonomis, persoalan di bidang lain pun termoderasi. Gerwani misalnya, secara terbuka menghindari konfrontasi langsung dengan Soekarno dengan alasan bahwa yang harus dikedepankan adalah revolusi yang sedang dipimpin Soekarno, sementara masalah-masalah lain seperti poligami harus di kesampingkan.[7]

Kesalahan teoritik –yang berujung pada kesalahan strategi dan taktik tersebut, sebagaimana diketahui bersama, berujung pada pembantaian massal pasca 1965. Pada saat itu, lagi-lagi borjuis nasional menunjukkan watak reaksionernya dengan menutup mata atas apa yang terjadi. Saat leher-leher para Komunis itu digorok oleh militer dan antek-anteknya, adakah dari kaum borjuis nasional yang menentangnya, atau minimal bersuara? Mereka bahkan, mungkin, secara diam-diam mengamini pembantaian tersebut. Di berbagai belahan dunia lainnya pun demikian. Kaum borjuis selalu bertindak berdasarkan kepentingan kelas mereka sendiri. Dalam lintasan sejarah, beberapa coup terhadap pemerintah, baik yang berhaluan nasionalis, populis, ataupun sosialis seperti di Iran pada 1953, Brasil 1965, dan Chili 1973, mendapat dukungan dari borjuis nasional dan internasional.

Memang, banyak jalan menuju sosialisme, tapi tidak dengan cara salin-tempel dari PKI yang sedikit banyak berkontribusi terhadap terpuruknya gerakan Kiri saat ini. Pertama adalah tragedi, yang kedua adalah lelucon, demikian ujar Marx. Tentu kita tidak ingin menjadi lelucon kuadrat dengan mengadopsi strategi yang sama untuk ketiga kalinya (yang kedua, siapa lagi kalau bukan PRD?). Kita butuh strategi baru, yang, sebagaimana dilakukan PKI, didasarkan atas kondisi objektif yang ada.

Bukan lagi SJSF

Strategi politik aliansi kelas sebagaimana dilakukan oleh PKI adalah turunan dari tesisnya tentang masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya bebas dari feodalisme. Menurut saya, dalam konteks sekarang, hal ini sudah tidak lagi tepat. Mengatakan bahwa masyarakat Indonesia setengah feodal mengasumsikan mayoritas masyarakat Indonesia masih bekerja di pedesaan. Padahal saat ini, sektor pertanian semakin tergusur oleh gencarnya ekspansi industri dan jasa, yang ditunjukkan dengan semakin berkurangnya kapasitas produksi karena semakin berkurangnya lahan pertanian dan terjadinya transformasi tenaga kerja besar-besaran dari petani ke buruh/buruh tani (proletarisasi). Tidak perlu melihat statistik paling mutakhir, hal ini sudah bisa terlihat melalui data-data BPS bertahun-tahun yang lalu.

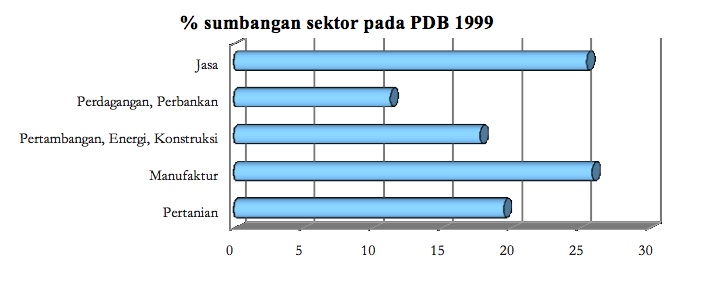

Pada tahun 2000 misalnya, data BPS telah menunjukkan bahwa 45,1 persen angkatan kerja Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. Sementara itu, Industri Manufaktur (13%); Pertambangan, Energi dan Konstruksi (4,5%); Perdagangan dan Perbankan (21,6%); dan sektor Jasa (15,8%). Jumlah angkatan kerja yang bekerja di sektor non pertanian jumlahnya sebanyak 50 persen lebih. Tentu, saat ini jumlah angkatan kerja di sektor pertanian turun tajam. Tercatat, pada 2013 jumlah rumah tangga usaha tani di Indonesia adalah 26,13 juta, turun sekitar 5 juta dalam tempo 10 tahun.[8] Lebih jauh, pada 1999, sektor pertanian hanya menyumbang 19,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, sektor Industri Manufaktur menyumbang 25,9 persen, dan sektor Pertambangan, Energi dan Konstruksi menyumbang 17,8 persen.

Harus diperhatikan juga, yang dimaksud dengan sektor pertanian menurut BPS tersebut mencakup para petani penggarap, petani pemilik tanah, juga proletariat yang bekerja pada sektor agroindustri. Cara ini menunjukkan bahwa BPS tidak memperhatikan kelas dalam pengambilan datanya. Semua orang yang bekerja di sektor pertanian masuk dalam kategori tersebut. Itu artinya, data di atas masih tidak spesifik, dan menunjukkan potensi semakin kecilnya mereka yang bekerja di sektor pertanian dengan upah yang rendah.

Dari data-data beberapa tahun lalu tersebut, jelas terlihat bahwa mayoritas rakyat Indonesia sudah tidak lagi bekerja di sektor pertanian. Meskipun mereka yang bekerja di Industri manufaktur hanya sedikit lebih dari sepersepuluh angkatan kerja (data tahun 2000), tetapi jika di total semua orang yang bekerja di salah satu industri saja, besarnya telah lebih dari setengahnya dari seluruh kekuatan produktif. Mengatakan bahwa masyarakat Indonesia masih setengah feodal artinya mengasumsikan sebagian besar dari mereka bekerja di sektor pertanian, dan kontribusi sektor tersebut juga yang paling besar terhadap PDB. Dua hal yang tidak terbukti dari data-data yang telah dipaparkan di muka.

Apa yang ingin saya tunjukkan dari data-data ini tidak lain adalah tesis bahwa Indonesia adalah negara agraris tidak terbukti secara empiris, bahkan dengan statistik yang dikeluarkan lebih dari 15 tahun yang lalu. Dengan kata lain, Indonesia kini adalah sebuah negara industri, atau dengan kata lain, negara kapitalis.

Tetapi tentu, hal ini bukan berarti konflik hanya terjadi antara borjuis dan proletar. Kelas-kelas lain seperti petani pun merasakan dampaknya. Agar kapitalisme operatif, mereka akan senantiasa merampas alat produksi para pekerja bebas dan menjadikan mereka proletariat. Oleh karena itu, perjuangan melawan kapitalisme adalah juga perjuangan kelas-kelas yang dirugikan olehnya, bukan hanya proletariat. Tapi, untuk dapat menuntaskan perlawanan atas kapitalisme, kelas non proletariat ini harus ditempa agar memahami bahwa masa depan yang lebih baik tidak lain terejawantah melalui industri modern. Dalam hal ini, saya sepakat dengan Bonnie bahwa jawaban atas masalah pedesaan/pertanian adalah industrialisasi dan modernisasi, pola produksi yang masif dan massal. Tetapi, yang harus ditambahkan adalah, pembangunan kekuatan produktif di pedesaan seperti Reforma Agraria tidak bisa dimaknai menjadi individualisme produksi sebagaimana diskursus dominan yang berkembang saat ini, melainkan kolektivisasi. Reforma Agraria harus dimaknai sebagai jalan menuju kolektif pertanian yang berada di bawah kontrol serikat rakyat itu sendiri. Dan sekali lagi, visi ini tidak bisa ditumpukan pada borjuis nasional, melainkan melalui kekuatan rakyat yang terorganisir itu sendiri.

Revolusi belum selesai…

Pertanyaan klasik yang harus ditanyakan kemudian adalah, jika tidak bisa bertumpu pada borjuis nasional, apa yang harus dilakukan oleh gerakan rakyat saat ini? Nyatanya, menumpukan harapan pada figur populis sepert Jokowi tidak membuat gerakan rakyat keluar dari kepungan neoliberalisme dan oligarki yang semakin menyengsarakan. Maka, satu-satunya jalan untuk melakukan perlawanan tersebut adalah dengan membangun kekuatan sendiri melalui partai politik alternatif dan bertarung vis a vis dengan para oligark tersebut di ruang demokrasi elektoral yang tersedia. Sebab selama ini, sistem multi partai yang kembali diperkenalkan pasca reformasi justru dikuasai oligarki yang, dalam praktiknya, selalu membenarkan dan mempertahankan kebijakan neoliberal. Penguasaan negara oleh rakyat pekerja adalah prasyarat mutlak berhasilnya program-program yang ditawarkan Bonnie: Reforma Agraria, pemberantasan korupsi, dan industrialisasi.

Ya, revolusi memang belum selesai. Dan inilah waktu yang terbaik (dan juga mendesak) untuk melanjutkan revolusi yang belum selesai tersebut: Revolusi Sosialis.***

Penulis adalah Anggota Redaksi Left Book Review IndoPROGRESS dan Partai Rakyat Pekerja

———-

[1] D.N. Aidit. (1956). Bersatu untuk Menyelesaikan Tuntutan-Tuntutan Revolusi Agustus 1945. [internet]. Diakses dari https://www.marxists.org/indonesia/indones/1956-AiditPlenoIVCCPKI.htm#2

[2] Mohamad Zaki Hussein. (2015).BPJS Kesehatan: Perlindungan Kesehatan atau Jasa Keuangan Negara? [internet]. Di akses dari http://www.prp-indonesia.org/2015/bpjs-kesehatan-perlindungan-kesehatan-atau-jasa-keuangan-negara

[3] Tentang sejarah kemunculan kelas borjuis di Eropa, lihat Domenico Losurdo. (2011). Liberalism: A counter-History. London: Verso. Di buku tersebut, dijelaskan bahwa progresivitas kelas borjuis adalah untuk dirinya sendiri. Mereka, misalnya, meskipun menentang kekuasaan absolut para raja-raja, tetapi pada kenyataannya melegitimasi praktik-praktik perbudakan terhadap orang kulit hitam.

[4] James Petras. (2004). Class-based Direct Action Versus Populist Electoral Politics. [internet]. Diakses dari http://petras.lahaine.org/?p=61

[5] Andre Gunder Frank (1974). Lumpenbourgeoisie Lumpendevelopment: Dependence, Class, and Politics in Latin America. New York: Monthly Review Press.

[6] Richard Robison dan Vedi R. Hadiz (2004). Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. London dan New York: Routledge. Hlm. 45.

[7] Lihat Saskia Wieringa. Penghancuran Gerakan Perempuan. Yogyakarta: Penerbit Galangpress.

[8] Jumlah Petani Turun Terus Merosot, Ini Penyebabnya. http://www.jpnn.com/read/2015/03/09/291289/Jumlah-Petani-Turun-Terus-Merosot,-Ini-Penyebabnya