Ilustrasi: Wikimedia

KEMENANGAN Zohran Mamdani dalam pemilihan wali kota New York pada 4 November lalu, selain mengguncangkan jagat politik Amerika Serikat, juga menjadi perhatian besar dunia. Sosoknya yang baru berusia 34 tahun, figur marjinal dalam lingkaran politik New York, sosialis, muslim, pro-Palestina, anti-Zionis, dan keturunan imigran, membuat kemenangannya seperti cerita dalam dongeng 1001 Malam. Tidak heran ia menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang merasa terpinggirkan untuk berani mempertarungkan gagasan dan aspirasi politik dalam lingkungan politik yang dianggap mustahil dimenangkan.

Bagi para aktivis dan akademisi, kemenangan Zohran mendapat sorotan dan analisis luas. Ada yang menekankan aspek kharisma serta kejeniusannya dalam berkomunikasi secara persuasif; yang lain menyoroti kemampuannya membangun koalisi luas dan memobilisasi kalangan muda yang frustrasi, dibarengi kedisiplinan pada isu-isu keterjangkauan (affordability) di tengah serangan brutal kampanye hitam berbasis Islamophobia dan antisemitism; sebagian lainnya menelisik kecanggihannya memanfaatkan platform media sosial—khususnya TikTok—sebagai medium utama penyebaran pesan politik.

Dalam artikel ini, saya mengulas dua pertanyaan mendasar. Pertama, mengapa Zohran mengusung program keterjangkauan yang mencakup (1) pelayanan universal gratis bagi anak usia 6 minggu–5 tahun, (2) layanan transportasi bus cepat dan gratis, (3) pembekuan kenaikan harga sewa untuk apartemen dalam sistem sewa terstabilisasi, dan (4) pembangunan proyek percontohan toko bahan makanan murah milik pemerintah di setiap kota bagian di NYC. Kedua, mengapa program ini mendapat sambutan sangat antusias dan menjadi demikian populer. Karena Zohran adalah anggota Democratic Socialists of America (DSA), isu keterjangkauan yang ia gaungkan juga merupakan isu DSA.

Berbeda dari Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), yang mengklaim diri sebagai sosialis-demokratik namun bukan anggota DSA, Zohran adalah salah satu kader terbaik yang dilahirkan organisasi tersebut. Tidak heran dengan kemenangannya ini, selain DSA mendulang popularitas dan pertambahan anggota, kosakata sosialisme tidak lagi menjadi istilah tabu di gelanggang politik AS. Bagi sebagian generasi muda AS, sosialisme kini dianggap alternatif keluar dari keterpurukan.

Kesenjangan ekonomi yang parah

Sejak Ronald Reagan berkuasa pada Januari 1981, disusul proklamasi Francis Fukuyama “The End of History and the Last Man” pada musim panas 1989, dan dipungkasi kebangkrutan Uni Soviet pada 1991, pembangunan ekonomi AS mengambil jalan neoliberal: pengarusutamaan pasar bebas, privatisasi sektor publik, deregulasi dan re-regulation untuk memangkas peran negara, pengurangan belanja publik, pajak rendah bagi korporasi, penekanan pada tanggung jawab individu ketimbang negara, serta globalisasi perdagangan barang, jasa, dan keuangan.

Selama berdekade, kebijakan neoliberal menjadi acuan utama pemerintahan AS, baik Republik maupun Demokrat. Secara ekonomi, terjadi pertumbuhan sangat cepat yang menjadikan AS kekuatan ekonomi terbesar dalam sejarah. Berjuta-juta orang berspekulasi pindah ke AS, resmi maupun tidak resmi, menjadikannya tanah yang dijanjikan—semacam Serambi Mekah bagi mereka yang menghendaki kehidupan lebih maju, pendidikan berkualitas, dan jaminan terhadap hak-hak individu.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Secara geopolitik, sebagai satu-satunya kekuatan hegemonik global pasca-Perang Dingin, AS menjadi cermin negara-negara lainnya, terutama negara berkembang. Ketika Washington mendesakkan resep neoliberal, sebagian besar negara mengadopsinya dengan sukacita. Mereka menjadi sekutu setia; yang menolak menjadi musuh yang harus disingkirkan.

Namun setelah beberapa dekade, kebijakan neoliberal di dalam negeri menunjukkan wajah aslinya: kesenjangan ekonomi sangat parah—pendapatan, upah, kesenjangan rasial, serta kesenjangan gaji CEO-pekerja. Di hampir seluruh kota besar AS, ditemukan orang-orang bergelandangan: tidak memiliki rumah (sebagian tidur di trotoar, sebagian di tenda darurat), tidak memiliki pekerjaan, dan terlempar dari kehidupan sosial. Sementara itu, kalangan superkaya hidup bergelimang harta, bahkan dapat berlibur ke luar planet dengan santai seakan berlibur ke Bali atau Lombok.

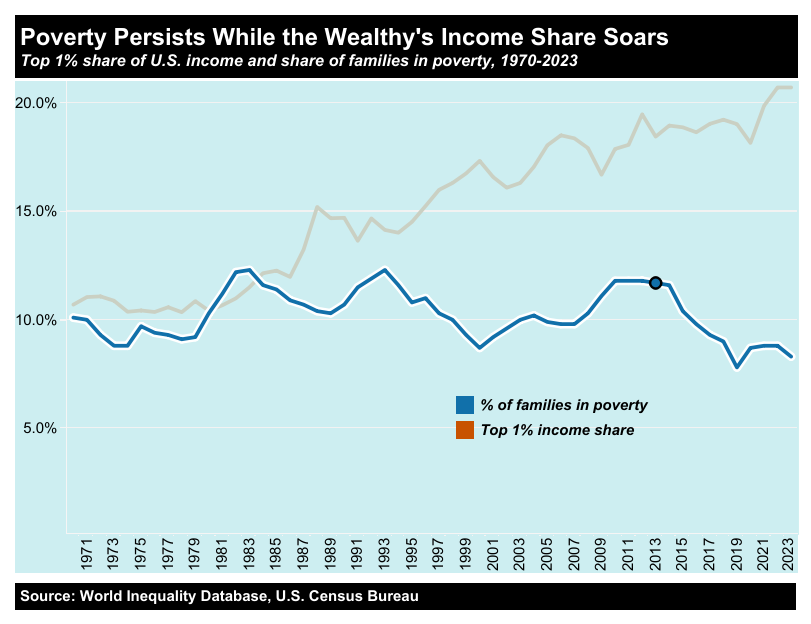

Laporan Institute for Policy Studies di inequality.org menunjukkan bahwa 1 persen orang Amerika terkaya menikmati pertumbuhan pendapatan jauh lebih cepat dibanding kelompok lain. Antara 1979–2021, pendapatan rata-rata 0,01 persen rumah tangga terkaya tumbuh hampir 27 kali lebih cepat daripada pendapatan 20 persen kelompok terbawah. Congressional Budget Office (CBO), lembaga analisis nonpartisan, menyimpulkan bahwa pada 2021 pendapatan rata-rata 1 persen rumah tangga terkaya 139 kali lebih besar dibanding 20 persen terbawah.

Lebih mengejutkan, 0,01 persen dan 0,1 persen kalangan terkaya mendapati pendapatan mereka bertumbuh jauh lebih cepat dibanding 1 persen teratas. Institute for Policy Studies menyimpulkan bahwa kedua kelompok ini mengalami penurunan pendapatan pada krisis 1929 dan 2008, namun pulih jauh lebih cepat pada krisis-mutakhir. Konsentrasi pendapatan saat ini setara ekstremnya dengan masa Roaring Twenties 1920–1929. Kesimpulan ini mengonfirmasi klaim David Harvey bahwa neoliberalisme merupakan proyek kelas borjuasi—khususnya superkaya—untuk menundukkan kelas pekerja.

Kesenjangan pendapatan tidak hanya antara kaya dan miskin, tetapi juga antara ras. Urban’s Financial Well-Being Data Hub melaporkan bahwa dalam empat puluh tahun terakhir, kesenjangan kekayaan antara keluarga kulit putih, kulit hitam, dan Hispanik semakin melebar. Pada 1983, keluarga kulit putih memiliki kekayaan sekitar 320.000 dolar lebih banyak daripada keluarga kulit hitam dan Hispanik. Pada 2022, kekayaan rata-rata keluarga kulit putih mencapai 1,4 juta dolar—lebih dari 1 juta dolar lebih tinggi daripada keluarga kulit hitam (211.596 dolar) dan Hispanik (227.544 dolar). Mereka menyimpulkan bahwa:

…kesenjangan akumulasi kekayaan antar kelompok ras muncul akibat rasisme struktural. Istilah ini menggambarkan berbagai kebijakan, program, dan praktik institusional, baik dari masa lalu maupun masa kini, yang memberi keuntungan bagi keluarga kulit putih dalam membangun kekayaan, sementara pada saat yang sama menimbulkan hambatan atau bahkan mengurangi kekayaan keluarga dari kelompok ras lain.

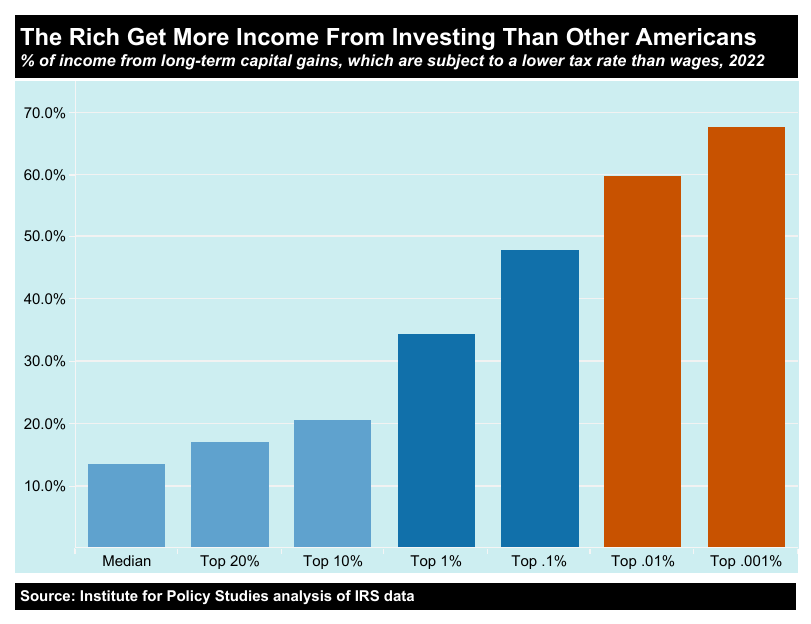

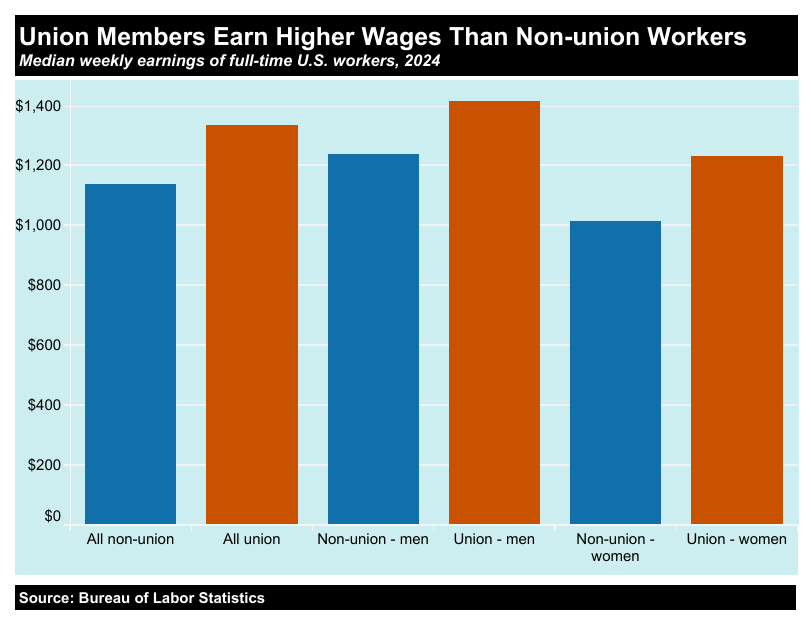

Temuan lain: melemahnya serikat pekerja turut memperlebar jurang pendapatan. Pada 2022, hanya 10,1 persen pekerja yang terwakili oleh serikat, turun dari lebih 30 persen pada 1940–1950. Pada saat yang sama, kelompok berpendapatan tertinggi semakin mampu memengaruhi aturan ekonomi. Pada 2018, 1 persen penduduk terkaya memperoleh lebih dari 20 persen total pendapatan nasional. Bureau of Labor Statistics menunjukkan bahwa pekerja anggota serikat memperoleh upah jauh lebih tinggi, terutama perempuan: pada 2024 perempuan anggota serikat mendapat upah mingguan median 1.232 dolar—216 dolar lebih tinggi dibanding perempuan tidak berserikat.

Mengakui identitas, memperjuangkan politik redistribusi

Sebagai pemenang sejarah, ketika komunisme telah dikalahkan, kelas borjuasi dan penguasa oligarkis AS gagal memberikan penjelasan struktural mengapa kapitalisme neoliberal gagal memenuhi janji kemakmuran.

Yang mereka lakukan ialah membelokkan penyebab ketimpangan pada politik identitas. Di dalam negeri, hal itu tampak dari promosi serta pembiaran rasisme, politik anti-imigran, dan islamofobia. Hasilnya, muncul dan menguat far-right movement yang sangat rasis dan ultra-nasionalis, dari Tea Party hingga Trumpisme dengan panji MAGA. Wacana seperti “imigran mencuri pekerjaan kita” dan “kota menjadi kumuh karena pendatang gelap” mendapat resonansi luas di kalangan rakyat miskin. Ke luar negeri, AS mengobarkan perang terhadap “Peradaban Islam” sebagai musuh baru setelah komunisme Soviet, demi mempertahankan hegemoni global dan menguasai sumber daya strategis. Dengan munculnya Cina sebagai penantang utama, red scare kembali dipompakan.

Namun Zohran Mamdani tidak mengikuti logika tersebut. Ia mendiagnosis bahwa kemiskinan dan ketimpangan bukan disebabkan identitas: orang kulit hitam bukan miskin karena warna kulit; orang kulit putih bukan kaya karena kulitnya putih. Karena itu, solusi problem material bukan politik identitas. Ia menilai Trump memenangkan pemilu karena mampu mengidentifikasi persoalan utama: keterjangkauan (affordability). Namun sebagai bagian dari 0,1 persen terkaya, Trump tidak mungkin mengubah struktur ekonomi yang menguntungkannya. Sebaliknya, Hillary Clinton dan Kamala Harris kalah karena terjebak dalam politik identitas dan gagal menyentuh inti persoalan: ketimpangan ekonomi.

Solusi Zohran adalah merangkul seluruh identitas yang beragam, menyatukan mereka dalam narasi sebagai korban struktur kapitalisme neoliberal dan politik elitis yang hanya menghasilkan wacana tanpa realisasi. Program politik yang ia kampanyekan—disiplin dan terfokus—adalah program sosialis yang memperjuangkan politik redistribusi. Pada saat yang sama, ia menolak menjajakan politik identitas. Ia menentang kampanye hitam berbasis Islamophobia, tegas membela rakyat Palestina, dan bangga mengklaim diri sebagai imigran. Karena itu ia berdiri di garis depan melawan politik anti-imigran Trump.

Dalam pidato kemenangannya sebagai wali kota terpilih, ia menyatakan bahwa “untuk mengalahkan Trump, kita harus mengalahkan kondisi-kondisi yang menyebabkan munculnya Trump.” Kita tidak dapat mengalahkan Trump yang rasis dengan rasisme baru; kita tidak dapat mengalahkan politik identitas dengan politik identitas lain. Bagi Zohran, kondisi yang melahirkan Trump adalah penerapan kapitalisme neoliberal sejak era Reagan.

Sosialisme atau barbarisme

Kondisi yang melahirkan Trump berlangsung secara global. Hal ini wajar, sebab sejak AS mengekspor kebijakan neoliberal ke seluruh dunia, potret buram masyarakatnya turut terekspor. Selama berdekade, dengan kemunduran gerakan sosialisme, kita menyaksikan deretan panjang kemunculan gerakan kanan-jauh di Eropa, Australia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Asia—semuanya menawarkan solusi palsu terhadap ketimpangan struktural.

Kemenangan Zohran memberi inspirasi dan kepercayaan diri bahwa hanya sosialisme yang dapat menjadi alternatif dari kapitalisme neoliberal. Selain itu adalah barbarisme. Kini saatnya merumuskan program politik dan ekonomi konkret, melakukan pendidikan terencana dan terstruktur, serta membangun organisasi luas dengan kapasitas mobilisasi kuat untuk merespons isu-isu politik dan sosial yang aktual.***

Coen Husain Pontoh, Editor dan penerjemah IndoPROGRESS.