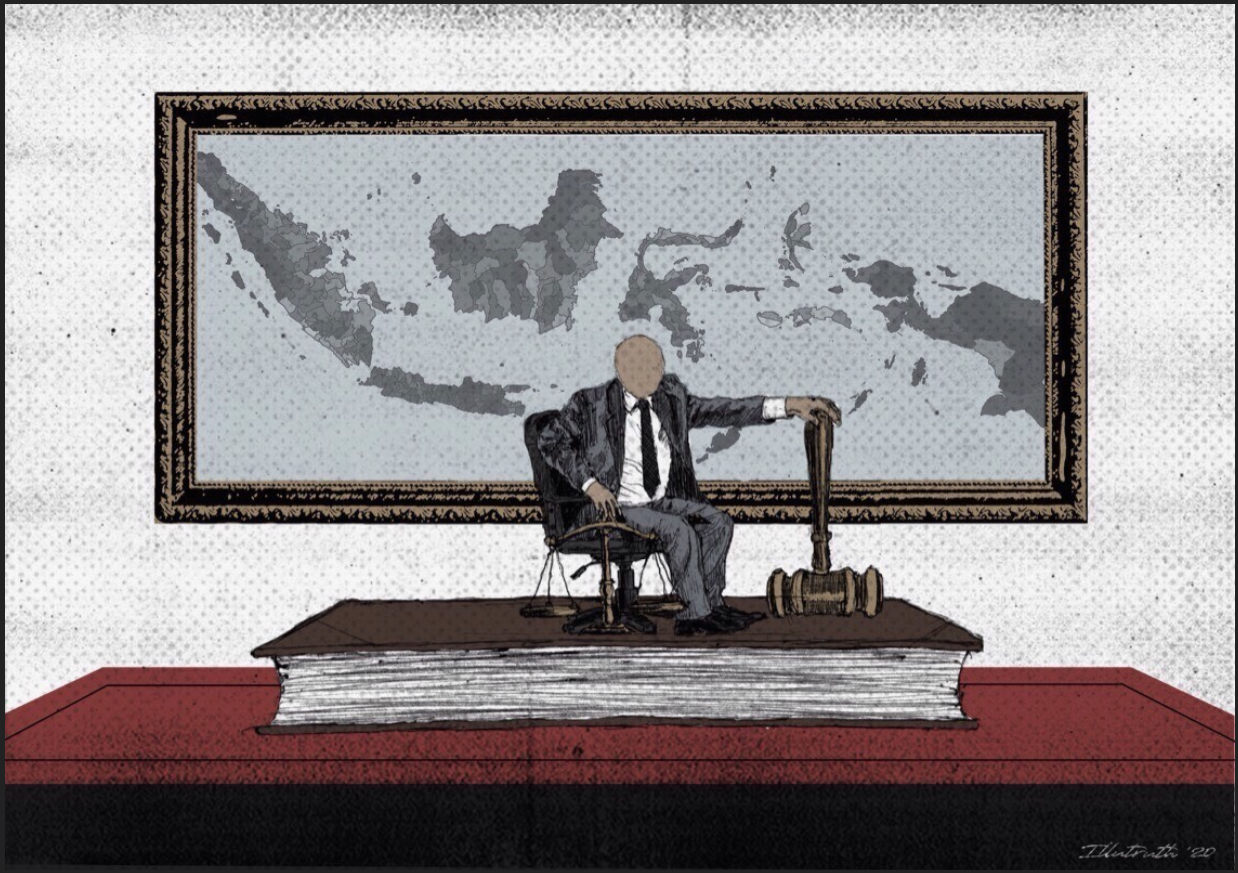

Ilustrasi: Illustruth

Rasionalitas yang Mandek di Lorong Kekuasaan

SEORANG birokrat muda pernah berkata kepada saya, “Yang penting atasan puas dan tidak ada media ribut.” Kalimat itu mungkin terdengar sepele, tetapi sesungguhnya menyimpan luka epistemik yang dalam. Ia mencerminkan cara berpikir yang terjebak dalam logika tata kelola administratif tanpa refleksi etik. Dalam dunia birokrasi hari ini, ukuran kinerja tak lagi bergantung pada nilai-nilai publik atau keadilan sosial melainkan seberapa cepat laporan selesai dan seberapa senyap publik merespons.

Selama hampir satu dekade bekerja di persimpangan antara dunia kebijakan, industri, dan masyarakat sipil, saya menyaksikan sendiri bagaimana upaya reformasi birokrasi kerap berhenti di permukaan. Dokumen-dokumen penuh jargon, pertemuan yang disiarkan di media sosial, hingga pemantauan kinerja lewat dasbor digital berjalan tanpa mengganggu dasar cara berpikir manusia di balik sistem. Rasionalitas teknokratik menjelma menjadi dogma baru yang tidak lagi mempertanyakan arah; hanya mempercepat laju.

Namun sejarah kita menyimpan jejak alternatif. Sutan Sjahrir pernah menawarkan rasionalitas yang berbeda: bukan sekadar logis, melainkan berpikir dengan tanggung jawab moral. Ia membayangkan birokrasi bukan sebagai alat kekuasaan, melainkan medium untuk membebaskan manusia dari ketakutan, kebodohan, dan kelaparan. Ia percaya bahwa politik harus menjadi ekspresi dari rasionalitas yang berpihak pada kehidupan. Hari ini, ketika krisis iklim, ketimpangan struktural, dan keterasingan manusia semakin meruncing, warisan rasionalitas semacam itu perlu dihidupkan kembali.

Dari revolusioner seperti Sjahrir lalu lewat jembatan pemikiran yang tidak biasa menuju fisikawan sistem seperti Fritjof Capra, kita bisa membayangkan ulang bagaimana seharusnya birokrasi berpikir dan bertindak.

Sjahrir dan Rasionalitas Politik yang Beretika

Sutan Sjahrir menulis Perjuangan Kita dalam suasana yang tak pasti, di tengah revolusi yang belum selesai. Namun ia tidak kehilangan kejernihan untuk bertanya: untuk siapa kemerdekaan ini diperjuangkan? Dalam esai-esainya, Sjahrir menolak heroisme kosong. Ia menekankan perlunya rasionalitas dalam politik, yakni kemampuan untuk berpikir jernih di tengah gejolak; dan mengambil sikap berdasarkan prinsip bukan desakan massa atau kekuasaan.

Rasionalitas dalam pandangan Sjahrir bukan berarti netralitas dingin ala birokrat weberian. Justru sebaliknya. Ia adalah keberanian untuk memihak dengan kesadaran yang utuh akan konsekuensi moralnya. Seperti yang ia tulis, “Seorang pemimpin harus menjadi guru, bukan sekadar juru bicara dari desakan-desakan yang tidak sadar.”

Dalam konteks birokrasi publik, gagasan ini menantang pemahaman dominan. Rasionalitas yang dihayati Sjahrir tidak memisahkan antara pikiran dan perasaan, antara keputusan dan tanggung jawab. Ia menolak dikotomi kering antara rasio dan etika. Bagi Sjahrir, manusia harus diajak berpikir, bukan sekadar diperintah. Karena itu, pendidikan dan pembentukan karakter menjadi fondasi dari negara yang rasional.

Hari ini, semangat itu nyaris hilang di ruang-ruang kantor pemerintah. Orientasi kerja sering kali semata-mata administratif. Peraturan dibaca seperti mantra, bukan upaya memahami makna. Prosedur menjadi pelindung dari tanggung jawab substantif. Dalam ruang yang kering ini, rasionalitas kehilangan akarnya sebagai praksis emansipatoris.

Kegagalan Rasionalitas Mekanis dan Jalan Buntu Reformasi

Reformasi birokrasi di Indonesia selama dua dekade terakhir cenderung berlabuh pada satu kata kunci: efisiensi. Kata ini, yang diadopsi dari kamus manajemen swasta dan teknik industri, telah mendikte arah kebijakan kelembagaan publik. Semuanya serba ukur: dari waktu pelayanan, tingkat kepuasan pengguna, sampai indeks kinerja individual. Birokrasi dipaksa menyerupai mesin, lengkap dengan sistem input-output yang dapat diaudit secara digital.

Namun, di balik angka-angka yang terlihat menggembirakan di layar monitor, ada sesuatu yang luput: makna dari pelayanan itu sendiri. Ketika seorang kepala dinas menolak memberikan bantuan karena syarat administratif belum lengkap, meskipun ia tahu situasi di lapangan mendesak, itulah cara kerja rasionalitas mekanis. Ia telah menjadi roda dari sistem yang tak lagi punya nurani.

Rasionalitas mekanis berasal dari cara berpikir reduksionis, melihat dunia sebagai kumpulan bagian-bagian yang dapat diatur, dikontrol, dan disusun ulang seperti komponen mesin. Cara berpikir ini, yang dilahirkan dari revolusi industri dan kemudian diinstitusikan oleh teori manajemen ilmiah Taylor, telah membentuk cara birokrasi bekerja di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam sistem ini, individu dianggap dapat diukur kapasitasnya melalui indikator, tanpa perlu memahami konteks sosialnya.

Akibatnya, birokrasi publik sering gagal menjawab persoalan yang sifatnya kompleks dan saling terkait seperti kemiskinan struktural, degradasi lingkungan, atau kekerasan terhadap perempuan. Semua dianggap dapat diselesaikan lewat serangkaian prosedur linier dan regulasi yang dibuat dari atas ke bawah. Setiap kegagalan birokrasi untuk menangani realitas yang tidak sesuai skenario justru dijawab dengan lebih banyak aturan, bukan dengan refleksi sistemik.

Kegagalan ini bukan sekadar teknis, melainkan epistemologis. Kita salah dalam memahami bagaimana dunia bekerja. Kita berpikir bahwa birokrasi harus “menyempurnakan sistem”, padahal yang perlu dilakukan adalah menyadari bahwa sistem itu sendiri harus diubah paradigma dasarnya.

Dalam titik inilah, pemikiran Fritjof Capra dapat menjadi jembatan menuju lompatan berpikir yang dibutuhkan.

Capra dan Epistemologi Sistem Hidup

Fritjof Capra bukan birokrat, bukan pula politikus. Ia seorang fisikawan yang kecewa pada sains modern yang terlalu kaku dan terlepas dari kehidupan. Lewat karya-karyanya seperti The Web of Life dan The Systems View of Life, Capra menyerukan perlunya pergeseran mendasar dalam cara manusia memahami realitas: dari paradigma mekanistik menuju paradigma sistemik.

Bagi Capra, dunia bukanlah mesin yang bisa dibongkar pasang dan dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil. Dunia adalah jaringan kehidupan: saling terkait, saling tergantung, dan dinamis. Cara berpikir linier yang biasa digunakan dalam sains klasik dan birokrasi modern tidak mampu menjelaskan kompleksitas kehidupan sosial, ekologis, dan spiritual manusia.

Capra menulis: “The more we study the major problems of our time, the more we come to realize that they cannot be understood in isolation. They are systemic problems, which means that they are interconnected and interdependent.” Krisis iklim, kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan keterasingan psikologis bukanlah masalah-masalah terpisah, melainkan bagian dari krisis epistemologis yang sama, krisis cara kita memahami dan mengelola kehidupan.

Dalam konteks birokrasi publik, Capra menantang kita untuk meninggalkan rasionalitas yang hanya memprioritaskan kontrol, prediksi, dan efisiensi. Ia mengajak kita untuk membangun cara berpikir yang mengenali pola, hubungan, dan konteks. Sebuah kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari outcome-nya, tetapi dari dampak sistemiknya terhadap ekosistem sosial yang lebih luas.

Jika Sjahrir menyerukan agar manusia dalam kekuasaan tetap berpikir dan berempati, Capra memberikan dasar ilmiahnya: bahwa kehidupan sendiri tidak bisa dipahami kecuali sebagai sistem yang saling terhubung. Rasionalitas ekologis, dalam hal ini, bukan sekadar metafora hijau; ia adalah cara hidup, cara memimpin, dan cara mengelola yang mengakui bahwa keberlanjutan hanya mungkin terjadi bila kita mengubah cara berpikir kita.

Paradigma Capra bukan utopia. Sudah ada benih-benih pendekatan sistemik dalam tata kelola publik di berbagai negara: mulai dari systems mapping untuk perumusan kebijakan, deliberative dialogues dalam perencanaan kota, hingga pengakuan atas traditional ecological knowledge dalam kebijakan iklim. Tapi di Indonesia, birokrasi masih terjebak dalam logika silo dan kecurigaan terhadap kompleksitas. Semua harus bisa di-Excel-kan.

Inilah tantangan kita: membawa kesadaran sistemik ke dalam jantung birokrasi tanpa kehilangan pijakan etika. Dan untuk itu, kita perlu lebih dari sekadar reformasi kelembagaan. Kita memerlukan revolusi epistemik.

Menuju Birokrasi Ekologis

Jika kita menerima bahwa krisis birokrasi hari ini adalah krisis epistemik, maka solusinya bukan semata-mata reorganisasi struktur, melainkan transformasi cara berpikir. Kita butuh birokrasi yang hidup, bukan sekadar berjalan. Dan untuk itu, cara berpikir sistemik serta ekosistemik perlu ditanamkan sejak dini. Inilah yang saya sebut sebagai birokrasi ekologis: bukan birokrasi yang sekadar ramah lingkungan, melainkan yang memahami dirinya sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang lebih luas.

Birokrasi ekologis memandang setiap kebijakan sebagai bagian dari sistem yang saling terhubung. Keputusan tentang perizinan tambang, misalnya, tidak dapat hanya dinilai dari seberapa banyak investasi yang masuk atau seberapa cepat dokumen disetujui. Ia harus ditimbang secara sistemik: bagaimana dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, siklus air, ketahanan pangan lokal, hingga kepercayaan sosial yang terbangun antar-generasi. Pendekatan ini menuntut kehadiran empati sistemik: kemampuan untuk melihat keterhubungan antara hal-hal yang tampaknya terpisah.

Dalam birokrasi seperti ini, indikator keberhasilan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif dan kontekstual. Kualitas dialog dengan warga, kemampuan untuk beradaptasi terhadap krisis, serta kepekaan terhadap dampak tak terduga menjadi bagian dari ukuran performa. Bukan sekadar “berjalan sesuai target”, tetapi “bertindak sesuai makna”.

Reformasi kelembagaan dalam kerangka ini harus mulai dari manusia di dalamnya. Pendidikan ASN bukan hanya soal kedisiplinan prosedural, tetapi juga tentang menumbuhkan kapasitas berpikir reflektif, etis, dan sistemik. Jika dalam model lama pelatihan birokrasi berisi pelajaran peraturan perundang-undangan dan tata naskah dinas, maka dalam model baru ia harus memasukkan filsafat kebijakan, ekologi manusia, bahkan literasi emosi dan narasi.

Beberapa langkah konkret sudah bisa dimulai hari ini:

- Mendesain ulang proses pengambilan keputusan agar melibatkan perspektif lintas sektor dan lintas lapisan masyarakat.

- Membangun policy lab internal, di mana ASN diberi ruang untuk menguji ide secara interdisipliner tanpa takut gagal.

- Mereformasi indikator evaluasi kinerja agar mencerminkan nilai dan relasi, bukan sekadar angka dan rutinitas.

- Mengintegrasikan pendekatan systems thinking ke dalam kurikulum Lembaga Administrasi Negara dan pelatihan dasar ASN.

- Mendorong budaya mendengar, bukan sekadar budaya menjelaskan.

Ini bukan pekerjaan mudah. Sistem yang telah mapan sering kali resisten terhadap pendekatan yang dianggap “terlalu lembut” atau “tidak terukur”. Namun, jika kita tetap berpikir dalam kerangka lama, hasilnya akan tetap sama: reformasi yang lelah sendiri dan birokrasi yang hidup tanpa jiwa.

Menemukan Jalan Baru dari Selatan Dunia

Di antara kepungan indikator dan obsesi akan kesempurnaan prosedur, sering kali kita lupa bahwa birokrasi adalah tentang manusia. Tentang pertemuan antara kepercayaan dan tanggung jawab, antara harapan rakyat dan nalar kekuasaan. Dalam ruang ini, politik dan administrasi tidak boleh dipisahkan seperti dua dunia yang tak saling bicara.

Di sinilah titik pertemuan dan relevansi antara pemikiran Sutan Sjahrir dan Fritjof Capra. Sjahrir mengajarkan kita bahwa berpikir adalah tindakan politik tertinggi, dan bahwa kekuasaan tanpa pemikiran akan membunuh kemerdekaan batin manusia. Capra mengingatkan bahwa berpikir pun harus berubah: dari melihat dunia sebagai mesin menuju dunia sebagai jaringan kehidupan. Jika Sjahrir membawa kita merenung tentang arah, Capra mengajari kita untuk membaca pola. Keduanya sama-sama menolak simplifikasi dan dogma.

Dalam konteks Indonesia hari ini: sebuah negara di Selatan dunia yang terus bertarung antara kemajuan dan ketimpangan, antara modernisasi dan perusakan alam; membangun rasionalitas ekologis dalam birokrasi bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan historis. Kita tidak bisa terus mengelola negara seperti mengelola proyek. Kita perlu birokrasi yang bisa berpikir dan merasakan, bukan hanya mengeksekusi.

Bukan berarti kita menolak semua bentuk efisiensi. Tetapi efisiensi yang tidak tahu arah hanyalah cara cepat menuju kehancuran. Kita membutuhkan orientasi baru. Sebuah orientasi yang tidak lahir dari teori pembangunan Global Utara, tapi dari kesadaran bahwa masyarakat kita hidup dalam jaringan kerentanan yang saling terkait: krisis iklim, krisis pangan, krisis etika.

Dalam sunyi ruang kerja dan lembar-lembar kertas kerja, selalu ada kemungkinan untuk berpikir ulang. Untuk berhenti sejenak dari logika rutinitas, dan bertanya: “Untuk siapa aku bekerja? Apa makna dari keputusanku hari ini? Apakah sistem ini masih berpihak pada kehidupan?”

Pertanyaan-pertanyaan itu, meskipun sederhana, bisa menjadi titik awal dari sebuah birokrasi yang lebih manusiawi. Yang tidak hanya melayani, tetapi juga memahami. Yang tidak hanya mempercepat, tetapi juga merasakan. Dan mungkin dari sinilah, dari sudut-sudut sunyi dan jalan-jalan birokrasi yang jarang disentuh filsafat, kita bisa mulai membangun harapan baru: bukan hanya untuk negara, tetapi untuk kehidupan itu sendiri.

Daftar Referensi

Capra, Fritjof. The Systems View of Life: A Unifying Vision. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Capra, Fritjof. “The Systems View of Life.” Center for New Economics.

Cultural Survival. “Indigenous Traditional Ecological Knowledge.” Cultural Survival Quarterly.

Indonesian Government. “Sutan Sjahrir: Bapak Politik Rasional Indonesia.”

Kementerian PAN-RB Republik Indonesia. “Reformasi Birokrasi Nasional.”

Badan Kepegawaian Negara. “Sistem e-Kinerja ASN.”

OECD. “Innovation in Government: Policy Labs.” Organisation for Economic Co-operation and Development.

Deny Giovanno, bekerja di bidang public affairs dan menulis secara lepas, terutama mengenai etika politik, reformasi birokrasi, dan pemikiran sosial-demokrasi.