Ilustrasi: Ilustruth

MARTIN Luther King, Jr. pernah memperingatkan bahwa “tragedi terbesar bukanlah penindasan dan kekejaman oleh orang jahat, tetapi diamnya orang-orang baik terhadap kejahatan tersebut.”

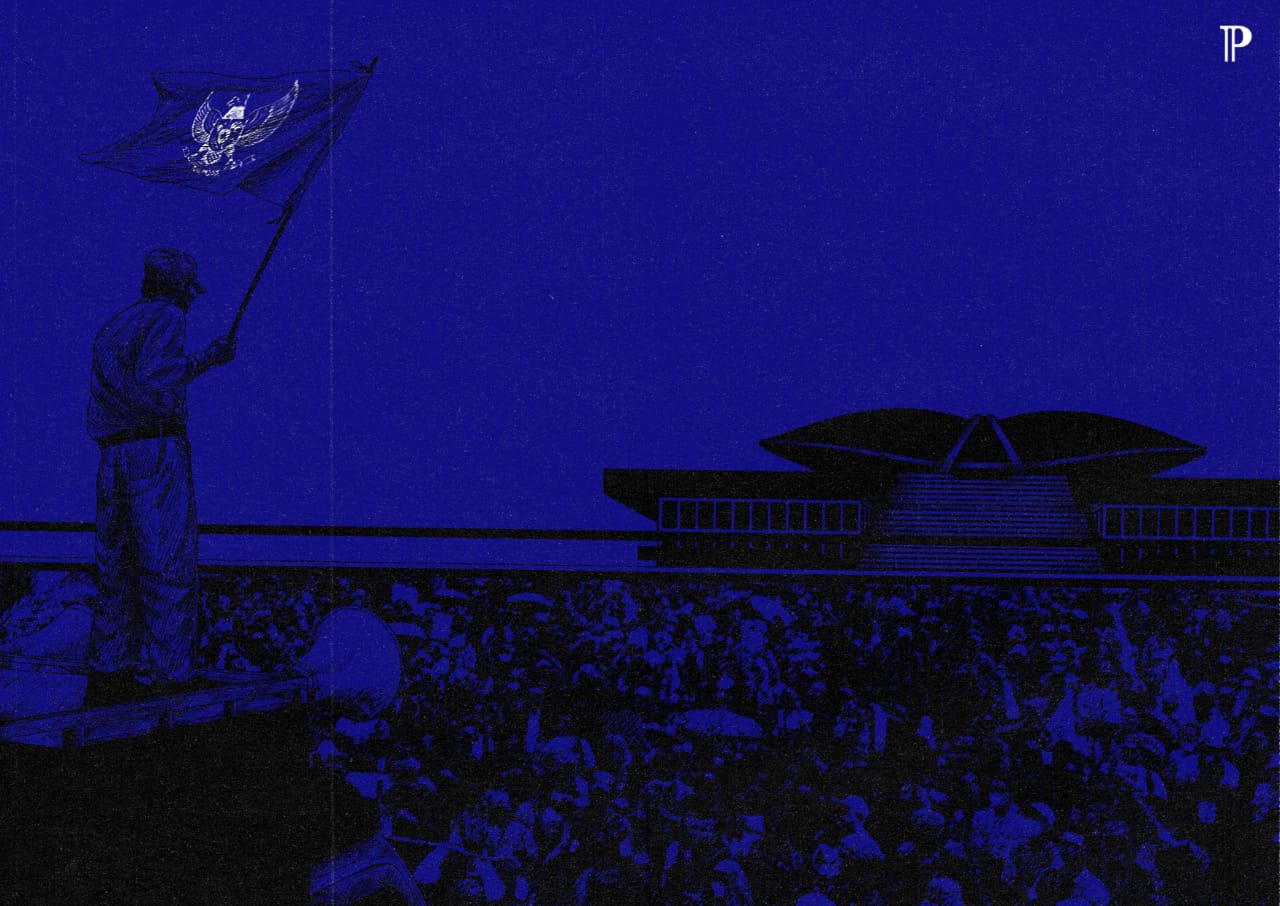

Aksi Peringatan Darurat yang dilancarkan berbagai elemen pelajar (siswa dan mahasiswa), buruh, dan aktivis di depan Gedung DPR RI dan MK, dan di berbagai titik di Nusantara mengirimkan pesan kuat bahwa rakyat tidak bodoh dan berpangku tangan di hadapan tirani atas konstitusi. Aksi yang menolak rencana parlemen dalam merevisi UU Pilkada itu berguna dalam membendung ambisi jagoan dari Istana untuk berkuasa melalui tiket pencalonan pilkada. DPR akhirnya urung menggelar sidang paripurna yang sedianya membahas agenda legislasi pilkada.

Namun, selain tindak kekerasan terhadap demonstran selama aksi, perlu pula diantisipasi langkah-langkah apa lagi yang sedang disiapkan di parlemen dan di KPU untuk membobol demokrasi yang substantif. Sudah muncul pula kekhawatiran bahwa aksi ini akan mengulang kegagalan gerakan Reformasi Dikorupsi 2019 dan justru ditunggangi oleh kepentingan kelompok oligarki yang bersaing (baca: PDIP, Anies, dan Prabowo).

Tulisan ini tidak berpretensi mengaburkan cara lain dalam melihat Peringatan Darurat dan rentetan peristiwa politik saat ini. Alih-alih ia lebih tepat dianggap sebagai upaya untuk menjelaskan kedudukan aksi Peringatan Darurat dan prospeknya dalam mengawal demokrasi ke depan dalam rangka menjawab dua kekhawatiran di atas.

Memori Pembangkangan

Pembangkangan sipil dirumuskan oleh Henry David Thoreau dalam Civil Disobedience (1849) untuk mengonsepsi penolakan terhadap penguasa yang memaksa orang untuk melanggengkan ketidakadilan yang bertentangan dengan panggilan hati nuraninya. Pembangkangan jenis ini kemudian diasosiasikan dengan perlawanan kuat tanpa senjata. Pembangkangan sipil semakin populer ketika digunakan oleh Mahatma Gandhi awal abad lalu dan Nelson Mandela setengah abad kemudian untuk melawan diskriminasi di negara masing-masing.

Di Indonesia, pembangkangan sipil merupakan konstruksi baru—ya, baru pada masanya—untuk melawan kekuatan imperialis atas penjajahan di Nusantara yang muncul sejak awal abad ke-20. Max Lane dalam Unfinished Nation: Indonesia Before and After Suharto (2008) mengemukakan tentang kemunculan pergerakan sebagai bentuk pembangkangan sipil yang menandai perubahan drastis dalam metode perlawanan terhadap penguasa kolonial Belanda.

Pergerakan mengatasi kegagalan tiga abad perang melawan kolonial yang dikobarkan oleh para raja dan pemimpin agama untuk merengkuh kemerdekaan dengan cara baru: dalam bentuk pengorgansiasian. Buruh dan petani aktif mengorganisir diri melalui pamflet perlawanan, pertemuan, demonstrasi, boikot, dan sebagainya. Pergerakan kemudian mewariskan formula aksi, mobilisasi massa, dan revolusi sebagai metode pembangkangan melawan kekuasaan.

Memang selalu ada tiran yang coba merepresi kekuatan pergerakan untuk memutus memori pembangkangan sipil, misalnya konsep politik Nasakom dan cap kontrarevolusi bagi yang menentangnya di masa Orde Lama atau hegemoni, kooptasi, hingga pemberian cap musuh pembangunan di masa Orde Baru. Belum lagi keberadaan militer dalam ranah politik dan perekonomian telah melancarkan pemberangusan gerakan kiri, penyingkiran aktivis, hingga sekuritisasi ruang sipil. Untunglah, memori kolektif tentang aksi massa bisa ditransmisikan antargenerasi melalui berbagai cara sehingga selalu saja muncul massa melawan bila kondisi memaksa.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Urgensi Aksi

Dalam konteks demokratisasi hari ini, peringatan Martin Luther King, Jr. akan diamnya orang-orang yang jumlahnya besar semakin relevan. Kelompok mahasiswa-pelajar, buruh, dan aktivis yang menggelar aksi Peringatan Darurat memberi jawaban di tengah dominasi kepentingan oligarki yang predatoris. Konstitusi ditegakkan di jalan guna menekan kekuasaan agar menghentikan upayanya dalam menganulir keputusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Peringatan Darurat ini menjadi penting karena, pertama, kedaruratan soal hidup-matinya konstitusi. Taruhan begitu besar bila revisi UU Pilkada menyalahi prosedur perundang-undangan dan menabrak konstitusi. Itu akan menjadi preseden paling buruk untuk membalikkan segala nilai dan merusak segala norma. Titik nadir peradaban sebuah negara terjadi saat konstitusinya sudah diinjak-injak dan disimpangkan oleh kekuasaan.

Kedua, menghentikan momentum kemenangan oligarkis. “Truk-truk tronton” telah dikemudikan sopir yang dikemudikan para parpol dan aparatus negara secara ugal-ugalan untuk membawa kepentingan oligarkis ke alam kemenangan demi kemenangan pemilu. Aksi massa sudah muak dengan ambisi elektoral yang tak terkendali, ambisi mana telah memuluskan Prabowo-Gibran menjadi presiden-wakil presiden (terpilih). Mereka marah melihat bagaimana elite hanya sibuk mengutak-atik negara dan konstitusi, dan menempatkan rakyat sekadar jadi penonton.

Ketiga, menciptakan optimisme. Aksi Peringatan Darurat menyentuh kita untuk berenung bahwa kita tidak ingin menyelesaikan sampah yang sama berulang-ulang. Bersolidaritas dan ikut dalam aksi telah membangung kesadaran dan kepercayaan diri untuk terus bergerak. Tidak sedikit pekerja kantoran yang turun ke jalan dari berbagai pusat bisnis, termasuk mereka yang menggemakan di media sosial masing-masing untuk mengajak publik turut mendukung.

Selain memahami hal-hal di atas, momentum yang tercipta dari aksi Peringatan Darurat menjadi ruang berpikir bagi semua elemen gerakan. Dibutuhkan refleksi tentang kerawanan dan potensi aksi dalam rangka mungkin-tidaknya sebuah perubahan yang lebih mendasar.

Belum Selesai

Peringatan Darurat benar telah memberi hentakan kepada penguasa lalim. Namun, apakah saatnya berbangga? Jawabannya: belum; mengapresiasi boleh, merayakan masih jauh. Aksi Peringatan Darurat belum dapat dimaknai sebagai kemenangan. Hasil saat ini barulah mengganggu skenario dari kepentingan oligarkis yang sedang buying time untuk tidak memaksakan kehendak sesuka hati, namun kini mulai berhitung lebih cermat untuk mempertimbangkan kekuatan ekstraparlemen.

Sudah terlihat upaya kekuasaan untuk memastikan pembangkangan sipil tidak berlanjut dengan berbagai cara. Parlemen mengurungkan pembahasan UU Pilkada dalam rapat paripurna demi menurunkan suhu politik dan radikalisasi massa. Begitu pula aparat melakukan represi aksi-aksi di Semarang, Makassar, dan Bandung, misalnya, hingga penangkapan dan pengenaan hukuman kepada para demonstran. Sementara itu, deal-deal politik terus berlanjut di atas ataupun di bawah meja hingga pilkada berlangsung.

Peringatan Darurat tidak boleh lengah dan berakhir prematur karena kehilangan isu dan termakan agendanya sendiri. Dalam jangka pendek, selain menuntaskan kedaruratan konstitusi saat ini, gerakan harus pula mengonversi kemarahan publik menjadi suara dalam pilkada. Keberhasilannya diukur dari kemampuan pemilih dalam menghukum politisi busuk (dan partai-partai pengusung) untuk tidak menjadi kepala daerah.

Dalam jangka menengah, bukti-bukti yang dikumpulkan dari pengangkangan konstitusi, represi, dan kecurangan selama proses pemilu sejak pilpres dan pileg sebelumnya hingga pilkada nanti harus menjadi argumen untuk menuntut perbaikan yang mendasar bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pengawalan pilkada jangan lagi sekadar menjaga proses dari kecurangan an sich seperti umum dilakukan oleh berbagai pemantauan pemilu yang semakin massif dan canggih, namun tetap tidak bisa membendung kekuatan otoritarian untuk berkuasa. Pemantauan tersebut perlu diletakkan dalam kerangka agenda politik yang lebih strategis, antara lain dengan orientasi untuk mengubah sistem kepemiluan dan politik yang ada.

Dalam jangka panjang, pembangkangan sipil harus ditransformasi ke dalam struktur politik formal sembari mengagendakan perubahan sistem yang radikal. Pahitnya pengalaman aksi Reformasi Dikorupsi sejak 2019 yang tidak satu pun tuntutannya dikabulkan banyak dipengaruhi oleh masih lemahnya daya tawar dari gerakan sosial. Ini menjadi ajakan untuk memikirkan dan mewujudkan kendaraan politik bagi kekuatan publik dalam berkonflik dengan penguasa.

Masing-masing tahapan di atas butuh strategi dan perangkat sendiri-sendiri. Apa pun itu, prasyaratnya berupa gerakan ekstra parlemen harus terbuka pada persilangan dengan partai-partai baru yang punya ideologi dan platform perjuangan politik yang sejalan. Sebaliknya, Partai Buruh dan Partai Hijau, yang sudah memiliki kendaraan dan agenda politik yang jelas harus mampu memanfaatkan momen ini untuk memfasilitasi—jika bukan memimpin—kekuatan pro-demokrasi demi agenda transformasi yang revolusioner.***

Ilham B. Saenong adalah Manager Yayasan Humanis untuk Kebebasan Sipil di Era Digital.