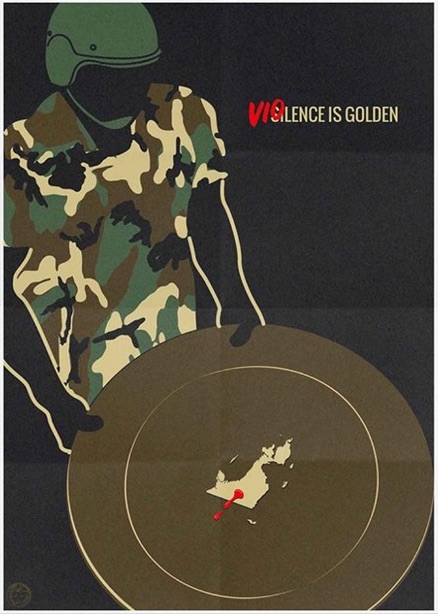

Ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)

BARU-BARU ini, sebuah video tersebar luas di media sosial, memperlihatkan seorang warga Papua yang dituduh milisi pro-kemerdekaan disiksa di dalam drum oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tak lama kemudian Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Izak Pangemanan membenarkan peristiwa tersebut dan meminta maaf.

Hak untuk tidak disiksa adalah prinsip yang diakui secara internasional (peremptory norms atau jus cogens). Dalam hukum nasional, larangan terhadap praktik penyiksaan juga telah diatur secara jelas dalam Konstitusi, UU HAM, serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia–yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Maka, penyiksaan terhadap orang asli Papua (OAP) ini adalah pelanggaran yang sangat serius dan memerlukan langkah yang tepat dari pemerintah, sebab situasi ini semakin memicu kekhawatiran terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan terhadap warga di sana, yang memang telah lama menjadi sorotan internasional.

Tanggung Jawab Negara

Dalam hukum internasional, negara atau lebih khususnya pemerintah merupakan aktor utama dalam perlindungan HAM. Sebagai pemangku kewajiban (duty bearer), negara harus menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi. Kewajiban melindungi ini juga termasuk dari militer dan aparat keamanan lain. Hal ini pun tertuang dalam Konstitusi, yakni pada pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Di sisi lain, warga merupakan entitas pemegang hak (right holder) dalam HAM. Itu artinya hak asasinya mesti dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

Kasus penyiksaan di Papua dengan demikian merupakan contoh nyata pelanggaran dalam menjalankan kewajiban. Jika juga mengabaikan dalam mencegah dan menindak, negara pun telah melanggar HAM secara pasif (by omission). Kewajiban negara dalam kasus ini bukan hanya sebatas memberikan sanksi kepada yang terlibat, tapi juga mengungkap motif di baliknya, memastikan pemulihan hak-hak korban, dan memberikan jaminan bahwa kasus serupa tidak akan terulang kembali.

Tapi faktanya hal seperti ini terus berulang. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mencatat tahun 2022 terdapat 32 kasus kekerasan oleh aparat, dan meningkat menjadi 44 kasus pada 2023.

Untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi, langkah awalnya adalah mengaitkan pelanggaran tersebut dengan tindakan negara, baik secara langsung (by commision) maupun tidak (by omission), yang bisa meliputi tindakan aktif maupun kegagalan negara untuk mencegah pelanggaran tersebut terjadi (Rahayu, 2015). Senada dengan itu, dalam teori Baehr (1998) yang menjelaskan konsep pelanggaran HAM, ada konsep “vertikal HAM”. Ini merujuk pada perlindungan individu atau kelompok dari intervensi tidak adil oleh pemerintah. Ada pula “horizontal HAM” yang mengacu pada perlindungan negara dari sesama warga.

Dalam pengertian tersebut, pemerintah mestilah memastikan bahwa institusi-institusi negara, seperti polisi dan militer, beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, termasuk dengan cara menggelar pelatihan tentang standar internasional yang relevan dan prosedur hukum yang adil. Pemerintah juga mesti mengadopsi mekanisme pengawasan yang efektif untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat.

Dalam konteks penegakan HAM di Papua, pemerintah mesti mengambil langkah-langkah konkret untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas. Ini mencakup penyelidikan yang cepat, transparan, dan independen terhadap laporan pelanggaran HAM, serta mengadili dan memberi sanksi pelaku secara adil dan sesuai dengan hukum. Selain itu juga mengubah secara struktural dan budaya dalam institusi untuk mencegah pelanggaran di masa depan.

Indonesia, sebagai negara demokratis, harus menegaskan komitmennya untuk melindungi hak asasi tanpa kecuali, bukan hanya karena kewajiban hukum internasional, tetapi juga sebagai upaya moral dalam menjaga kemanusiaan.

Pendekatan yang Keliru

Konflik yang terjadi di Papua sudah lama terjadi, dan tampaknya tidak ada perubahan berarti bahkan bisa dibilang mundur. Hal ini terlihat dari bagaimana pemerintah mendekati masalah.

Tiga tahun lalu, pemerintah resmi memberikan label “teroris” terhadap OAP yang hendak merdeka dari Indonesia. Sebelumnya mereka disebut dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB.

Pelabelan ini dikritik oleh pelbagai kalangan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Pertahanan (KMSRSP) misalnya, menyatakan penetapan KKB sebagai teroris tidak akan mengatasi akar masalah konflik. Dengan mengacu pada penelitian LIPI yang membahas sejarah integrasi, kekerasan politik, kegagalan pembangunan, marginalisasi orang Papua, dan inkonsistensi kebijakan otonomi khusus, koalisi menyatakan bahwa pendekatan yang hanya mengedepankan aspek keamanan atau ekonomi tidak akan menyelesaikan konflik secara menyeluruh.

Reaksi serupa datang dari elemen masyarakat lain. Yance Yobee dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menyoroti sejarah dan dampak labelisasi terhadap masyarakat. Sementara Andreas Harsono dari Human Rights Watch (HRW) menekankan perlunya pengurangan definisi teroris yang terlalu luas dan perbaikan dalam akses informasi di Papua. Benang merahnya, pelabelan ini dianggap mencerminkan ketidaktahuan atau malah ketidaksukaan pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Labelisasi yang secara resmi datang dari negara (pemerintah) jelas bisa menimbulkan stigma negatif terhadap OAP. Pelabelan teroris bisa menyebabkan dampak psikososial; memperkuat persepsi negatif yang melekat dan menguatkan diskriminasi yang berlangsung terus-menerus terhadap OAP—baik yang tinggal di Papua maupun di luar wilayah Papua. Mungkin ini jadi alasan mengapa banyak yang menganggap–seperti di media sosial–kekerasan tentara terhadap OAP di dalam drum sebagai hal yang lumrah.

Hal ini juga mengakibatkan meningkatnya ketegangan antara masyarakat sipil dan aparat, serta memperumit upaya penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan. Selain itu, label teroris tersebut bisa memicu reaksi negatif dari masyarakat internasional dan mengancam hubungan diplomatik antarnegara, sehingga memperburuk situasi konflik yang sudah kompleks.

Pendekatan yang buruk dari negara membuat permasalahan di Papua menjadi semakin kompleks. Maka, perlu ada pendekatan yang lebih tepat, dengan menggunakan kacamata alias perspektif OAP, bukan memaksakan memakai kacamata Jakarta alias hanya sudut pandang tunggal, yakni pemerintah pusat (Syahwal, 2024). Singkatnya, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih humanis, holistik, dan inklusif dalam menangani konflik. Tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, politik, dan HAM secara menyeluruh.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Perlu Cara Humanis

Pendekatan keamanan yang mengedepankan operasi militer dan represif terbukti tidak efektif dalam menyelesaikan konflik di Papua. Pendekatan ini justru semakin memperparah situasi dan memicu lebih banyak pelanggaran HAM. Maka, diperlukan pendekatan humanis yang mengedepankan dialog, damai, dan penghormatan terhadap hak asasi.

Dalam sejarah Indonesia, ada sosok presiden bernama Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang senantiasa menggunakan pendekatan-pendekatan seperti ini, yakni dengan merangkul bukan “memukul”. Dalam menangani konflik di Papua, Gus Dur mengambil langkah-langkah inovatif dan berani. Salah satunya adalah dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk yang berasal dari gerakan Papua Merdeka, sebagai bagian dari upaya memahami beragam pandangan.

Selain itu, dia juga mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya lokal, serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora bersama dengan bendera Merah Putih–menganggapnya sebagai simbol kultural bukan politik.

Pendekatan yang mengutamakan dialog dan saling menghormati menjadi landasan utama dalam menyelesaikan konflik, dengan tujuan agar warga Papua merasa nyaman dengan identitasnya dan menjadi bagian yang bermartabat dalam Indonesia. Melalui pendekatan ini, Gus Dur memberikan contoh tentang bagaimana dialog dan penghargaan terhadap budaya dapat menjadi kunci untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Kemudian, konflik yang terjadi di Papua bisa diselesaikan menggunakan pendekatan perdamaian yang dicetus oleh Johan Galtung, yakni perdamaian positif dan negatif. Menurut Galtung et al., perdamaian negatif merujuk pada ketiadaan kekerasan langsung, sementara perdamaian positif merujuk pada absennya kekerasan tidak langsung dan kekerasan struktural. Kekerasan dapat bersifat langsung, struktural, atau kultural, dan penting untuk dipahami karena sering kali beriringan dengan konflik.

Galtung menyatakan bahwa damai positif adalah kondisi tanpa kekerasan, baik secara personal maupun struktural, dengan adanya mekanisme penyelesaian konflik yang non-koersif. Dalam kondisi damai positif, hubungan yang baik dan adil dalam segala aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, maupun ekologi, harus terwujud.

Kondisi damai positif harus dijaga setelah mencapai damai negatif karena kekerasan struktural yang masih ada dapat memicu kembali konflik (Galtung & Webel, 2018). Dengan membawa Papua menuju damai positif, maka bisa mencegah kekerasan dan memastikan perdamaian terjaga.

Melalui upaya-upaya yang holistik dan inklusif, seperti yang diilustrasikan oleh pendekatan Gus Dur yang humanis, dialogis, dan menghargai keragaman budaya, Papua bisa menuju kepada kondisi damai yang berkelanjutan. Upaya-upaya ini bisa membantu mengurangi ketegangan antara masyarakat sipil dan aparat serta mempermudah penyelesaian konflik secara damai.

Referensi

Baehr, P. R. (1998). Hak Hak ASasi Manusia dalam Politik Luar Negeri (1st ed.). Yayasan Obor Indonesia.

Galtung, J., & Webel, C. (2018). Handbook Studi Perdamaian dan Konflik. Nusamedia.

Rahayu. (2015). Hukum hak asasi manusia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ramsbotham, O., Miall, H., & Woodhouse, T. (2011). Contemporary conflict

Syahwal. (2024). Ngaji HAM.

Raihan Muhammad, Direktur Eksekutif Amnesty UNNES