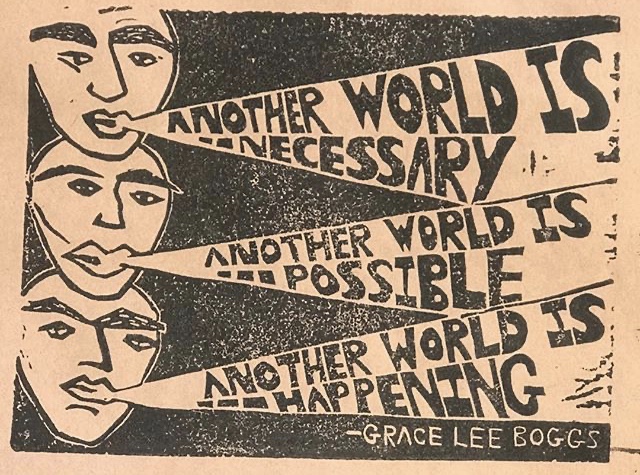

Ilustrasi: Grace Lee Boggs/Amplifier

MENJALANI studi doktoral di London, Inggris semakin membuka mata saya terhadap tabir dunia akademik yang selama ini cenderung belum banyak diketahui. Di tahun pertama ini, setiap hari saya melihat dan merasakan suramnya dunia akademik di bawah kapitalisme yang semakin mendalam. Di negeri kapitalis monarki ini, berbagai aksi mogok yang dilakukan dosen dan pekerja berbagai universitas mewarnai hari-hari studi saya. Selama berbulan-bulan, mereka menuntut agar hak-hak mereka ditunaikan para pejabat universitas. Aksi boikot untuk menilai ujian para mahasiswa yang berujung pada dipotongnya gaji para dosen dengan cukup drastis pun belakangan menjadi sorotan.

Di Inggris, semakin mahalnya biaya pendidikan tinggi terutama untuk mahasiswa internasional ternyata tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan para dosen dan pekerja universitas. Banyak di antara mereka bahkan masih bekerja dengan status fraksional (kontrak dengan sedikit jam kerja)—membuat kondisi mereka semakin rentan di tengah biaya hidup di London yang kian melangit setiap hari.

Berbagai aksi mogok dan protes yang dilakukan oleh para dosen dan pekerja universitas—yang didukung penuh oleh sebagian besar mahasiswa—ini membuat saya semakin ingin berteriak bahwa bekerja di dunia akademik memang tidak (pernah) semegah dan semewah itu. Pada kenyataannya, dosen dan pekerja universitas sama saja dengan pekerja di sektor-sektor lain: semuanya hidup dalam kondisi kerja yang dipenuhi ketidakpastian dan kerentanan. Semua yang bekerja di bawah kapitalisme juga sesungguhnya sama-sama harus terus berjuang untuk mendapatkan hidup yang layak.

Jadi, bersolidaritas dengan sesama kelas pekerja adalah hal yang penting untuk terus dilakukan.

Selain itu, dosen, pekerja universitas, pekerja di kafe, sopir, pekerja kantoran, pekerja pabrik, dan semua pekerja sama terhormatnya. Saya makin ingin meneriakkan dengan lantang pada semua orang untuk berhenti bersikap classists atau mendiskriminasi berdasarkan persepsi mengenai kelas sosial. Misalnya, mengejek seseorang karena bekerja sebagai kasir di swalayan dan memuji peneliti karena bergengsi. Selain tidak ada gunanya, sikap classist juga tidak berdasar.

Dari sisi kehidupan personal, tingginya biaya hidup dan beratnya beban studi membuat saya yang belajar dengan beasiswa ini merasa kerja-kerja perawatan/care work –bagian dari reproduksi sosial- begitu menyita hari-hari saya. Setiap hari, saya (dan banyak mahasiswa lain) harus terus berpikir bagaimana menyiasati agar semua kebutuhan dari mulai makan, kesehatan, hingga istirahat dapat terpenuhi selayak mungkin. Di tahun pertama studi doktoral ini, saya semakin menginsafi dengan penuh betapa memasak, mencuci pakaian, mencuci piring, dan semua kerja-kerja domestik yang tidak dianggap sebagai kerja itu sungguh tak mudah dilakukan.

Kondisi ini membuat saya jadi berpikir tentang irisan care work/kerja perawatan dengan banyak hal, termasuk mental health, dan individualisme yang terus meningkat di bawah kapitalisme neoliberal. Individualisme yang sudah menjalar ke relung sukma hampir setiap orang tak jarang membuat banyak mahasiswa doktoral merasa sendirian.

Kepedulian dan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental memang cukup tinggi di sini. Namun, sayangnya, juga semakin terindividualisasi. Masalah kesehatan mental hampir selalu dianggap sebagai ketidakmampuan individu dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup alias “derita lo”, alih-alih dilihat sebagai problem struktural yang terkait erat dengan kehidupan di bawah sistem ekonomi politik kapitalisme yang mengisap daya hidup kita setiap hari. Akibatnya, masing-masing menderita sendirian. Tak ada solidaritas, tak ada collective care.

Pada saat yang sama, stoic life, seperti digembar-gemborkan banyak orang, saya pikir kurang relevan untuk menjawab tantangan kejamnya hidup di bawah kapitalisme dan patriarki ini. Ketangguhan dalam menyikapi berbagai persoalan hidup tentu tak dapat disederhanakan sebagai pilihan filosofis setiap individu semata. Toh, akar penyebab masalahnya pun bersifat struktural dan sistematis. Sebagai ilustrasi, secara individual, mungkin saja kita bisa mengabaikan omongan orang yang tak relevan untuk kehidupan kita. Tapi, apa iya kita dapat serta merta membiarkan saja ketimpangan yang terjadi–hanya karena tak terdampak secara langsung–karena berprinsip harus hidup dengan stoik? Rasanya kurang bijak. Lagi pula, salah satu nilai dari stoikisme itu kebajikan, bukan?

Daripada stioikisme, saya lebih percaya bahwa solidaritas dan collective care-lah yang dapat mengatasi persoalan kesehatan mental yang disebabkan oleh kapitalisme dan patriarki ini. Solidaritas dan collective care begitu penting namun sering kali dilupakan. Dalam kehidupan doktoral, para mahasiswa apalagi mahasiswa yang jauh sekali dari rumah dan keluarga seperti saya, yang juga mengalami kondisi penuh kerentanan di tengah badai kapitalisme ini, tentu membutuhkan collective care dan solidaritas. Namun, secara umum, saya masih jarang menemukan collective care kecuali tingkah kawan-kawan yang kerap membagikan meme-meme lucu yang dalam beberapa derajat tertentu memang sangat membantu, menghibur, sehingga menyembuhkan di masa-masa sulit.

Tentu wujud dari solidaritas dan collective care semestinya melampaui itu. Mungkin seperti yang Bell Hooks katakan dalam bukunya All About Love (2001, 142-143), “The willingness to sacrifice is a necessary dimension of loving practice and living in community…; Giving up something is one way we sustain commitment to the collective well-being,” ‘Agar dapat hidup bersama di dalam sebuah komunitas, kita harus mau mengorbankan sesuatu karena pada dasarnya pengorbanan adalah dimensi yang dibutuhkan dalam praktik hidup yang baik di dalam sebuah komunitas…; Mengorbankan sesuatu adalah cara kita mempertahankan komitmen demi kesejahteraan kolektif.’ Dengan segala keterbatasan, saya berusaha mempraktikkan solidaritas dan collective care dalam keseharian. Misalnya dengan menanyakan kabar, bekerja bersama, atau mengajak kawan-kawan satu angkatan untuk piknik bersama di taman.

Saya teringat buku yang bisa dibilang salah satu karya paling berpengaruh dalam tahun pertama studi doktoral ini. Buku itu berjudul We, the Heartbroken karya Gargi Bhattacharya. Dalam buku setebal 117 halaman itu, selain melakukan analisis mengenai kepatahhatian di bawah sistem dunia saat ini, Gargi juga memvalidasi setiap kepatahhatian yang mungkin kita miliki dan mungkin sedang kita jalani. Ia menganalisis bahwa kepatahhatian, selain memang menyakitkan, juga dapat menguatkan dan memberdayakan.

Gargi tidak membuat buku tersebut menjadi seperti buku motivasi yang mengajak para pembacanya untuk mengambil pelajaran atas duka atau kesedihan yang sedang dialami. Gargi justru menekankan bagaimana masyarakat cenderung mengabaikan kepatahhatian dan mengklasifikasikan bahwa ada rasa sakit serta kehilangan yang tak perlu, selain juga cenderung memaksa kita untuk membuat kepatahhatian sebagai sesuatu yang bermakna namun pada saat yang sama menghindari untuk membicarakan duka-kesedihan itu secara mendalam.

Seperti itu pulalah amatan saya (atas berbagai masalah yang ada) di tahun pertama studi doktoral ini: keresahan dan kesedihan yang sebetulnya dirasakan oleh banyak orang cenderung tak sempat menjadi kesedihan yang kemudian jadi sumber kekuatan bersama.

Di sisi lain, pengalaman keseharian juga perjalanan belajar selama tahun pertama ini membuat saya semakin yakin akan pentingnya riset yang saya lakukan. Sebagaimana dikemukakan Gargi (2023, 27), “…we must travel with our sadness because every dream of a new world requires us to understand we have been broken by the old,” ‘…kita harus berjalan dengan kesedihan kita karena setiap mimpi mengenai sebuah dunia yang baru hanya dapat muncul ketika kita sudah memahami bahwa kita dibuat patah hati oleh tatanan yang lama.’ Itu benar adanya. Kalau dipikir-pikir, perasaan patah hati akan dunia yang begitu kacau balau ini-lah yang membuat saya berjalan hingga sejauh ini. Kepatahhatian menyaksikan sekaligus mengalami penindasan di masyarakat patriarkis-rasis-kapitalis inilah yang membuat saya ingin melakukan riset yang sedang saya lakukan (dan kemudian untuk mengubah kondisi tersebut), sepenuh hati, semampu yang saya bisa.

Apalagi, di London ini, sangat terasa dampak dari pembangunan kapitalis yang menimbulkan kesenjangan yang begitu mendalam antara dunia Utara dan Selatan. Di kota ini, langit begitu biru dan dipenuhi taman-taman yang indah. Udara bersih dan segar serta cahaya matahari di musim semi dan panas yang begitu hangat merupakan hal yang biasa saja. Hati saya begitu sedih mengingat bagaimana kelas pekerja di Indonesia tak dapat menikmati lingkungan seperti ini.

Hal itu sama sekali tidak mengherankan semenjak semua polusi dari negara-negara dunia Utara seperti Inggris ini memang diimpor ke negara-negara dunia Selatan dengan upah murah dan sumber daya berlimpah, seperti Indonesia, Vietnam, Bangladesh, dan sebagainya. Di Indonesia, pabrik-pabrik dibangun dan perkebunan-perkebunan sawit didirikan sementara limpahan kekayaan atau surplus nilai yang dihasilkan mengalir ke kantong para kapitalis, termasuk di negara-negara Utara. Akibatnya, kerusakan lingkungan di mana-mana dan kemiskinan serta jurang ketimpangan pun semakin mendalam.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Meski demikian, di tengah suramnya kehidupan di kota yang tampak gemerlap ini, perjalanan belajar saya di bawah bimbingan dua feminis marxis dalam praksis telah membuat saya merasa merasa sangat berdaya dan bahagia. Pada saat yang sama, dua guru ini semakin meneguhkan keyakinan saya akan tiga hal. Pertama, dunia akademik sudah semestinya meninggalkan budaya patriarkis dan feodalisme dalam keseharian; kedua, didukung dan mendukung sesama perempuan yang bukan sebatas jargon itu mungkin diwujudkan; ketiga, iklim akademik yang baik adalah iklim akademik yang feminis.

Ketiga hal ini membuat saya meyakini bahwa di tengah karut-marutnya dunia akademik secara global, kita dapat selalu menemukan harapan. Dosen-dosen yang tak kolot, maju, feminis, dan menunjukkan semua itu dalam praksis, di antaranya, adalah wujud dari harapan itu. Selain itu, memiliki kawan-kawan mahasiswa doktoral seperjuangan yang kritis, marxis, feminis pun merupakan hal berharga yang membuat kehidupan studi menjadi lebih indah untuk dijalani. Pengalaman-pengalaman yang menginspirasi ini pun tak lain hanya meneguhkan keyakinan saya bahwa solidaritas dan collective care dapat terus diupayakan dan diwujudkan.

Dunia yang lebih baik itu selalu mungkin untuk diwujudkan dan harapan-harapan selalu dapat diciptakan dalam keseharian kita.

F. Fildzah Izzati, kandidat doktor di bidang development studies dari SOAS University of London