Ilustrasi: ANTARA FOTO/Risky Andrianto

“MAS, parkir langsung bayar, dua ribu. Jangan dikunci setang,” kata pria paruh baya yang berprofesi sebagai tukang parkir di salah satu warung kopi di Yogyakarta kepada saya. Karena mengedepankan sektor jasa sebagai sumber penghasilan utama, menjamurnya tukang parkir menjadi hal yang lumrah di provinsi ini. Tidak jarang tukang parkir tersebut berafiliasi dengan laskar. Tidak hanya tukang parkir, anggota juga diberikan pekerjaan lain oleh organisasi–utamanya di sektor ekonomi informal.

Tidak jarang laskar berafiliasi dengan partai politik atau merupakan organisasi sayap partai politik itu sendiri. Maka tak heran, sebagai imbal jasa, anggota laskar mentransformasikan diri menjadi salah satu subjek yang paling kuat di jalanan ketika momen pemilu datang. Mereka menanggalkan sementara sektor penghidupan informal untuk ikut konvoi di jalan-jalan. Di luar itu, terkadang anggota laskar juga menjadi garda terdepan untuk membubarkan diskusi-diskusi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai “ke-Indonesia-an”. Mereka singkatnya menjadi “alat tempur” jalanan dan ceruk suara.

Untuk melihat kehadiran laskar partai dalam kaitannya dengan perburuhan dan kekerasan, saya meminjam tesis Karl Marx tentang relative surplus population (RSP) dan lumpenproletariat. Artikel ini hendak menjabarkan bagaimana anggota laskar dalam posisi ganda. Pada satu sisi sebagai tenaga kerja cadangan yang terlempar ke sektor informal; dan pada saat bersamaan menjadi “kelas berbahaya” yang lekat dengan kekerasan. Dengan kata lain, para anggota laskar terjebak pada market imperative–keharusan untuk mengkomodifikasi diri agar tetap bisa hidup.

Manusia di Antara Basis dan Suprastruktur

“In the social production of their life, men enter into definite relations that are indispensable and independent of their will, relations of production which correspond to a definite stage of development of their material productive forces. The sum total of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real foundation, on which rises a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of social consciousness. The mode of production of material life conditions the social, political and intellectual life process in general. It is not the consciousness of men that determines their being, but, on the contrary, their social being that determines their consciousness.” (Marx, 1859)

Dalam penggalan paragraf tersebut, Marx (1859) menjelaskan bagaimana interaksi basis dan suprastruktur. Dalam tafsiran tersebut, posisi kelas menjadi penentu pembentukan subjek. Artinya, subjek merupakan kelas sosial yang didasarkan pada basis. Namun perlu diingat bahwa basis dan suprastruktur bukan distingsi yang bisa dipahami secara terpisah, tetapi saling bertaut yang tidak bisa direduksi satu sama lain (Smith, 1984).

Basis bertaut dengan subjek sebagai “necessarily relate”. Artinya, basis menjadi salah satu penentu laku manusia sebagai tenaga kerja. Ellen Meiksins Woods (2002) menyebutnya sebagai “market imperative” atau keharusan untuk terikat pada pasar dan mengkomodifikasi diri sendiri untuk dapat mengakses pasar. Manusia diharuskan untuk melemparkan dirinya ke pasar tenaga kerja.

Hanya saja, tidak semua tenaga kerja bisa terserap. Mereka yang tidak terserap terlempar dalam pasar tenaga kerja informal sembari menunggu terserap tenaga kerja formal. Surplus pekerja ini membuat pasar tenaga kerja makin kompetitif, dan mereka yang tidak bisa berkompetisi dengan mudah terlempar ke sektor ekonomi informal.

Karakteristik negara kapitalisme pinggiran seperti Indonesia memang didominasi oleh sektor informal. Pun, dalam sektor formal, ia belum bisa menjadi ranah inti produksi komoditas, tetapi hanya menjadi perakit.

Surplus Populasi Relatif dan Lumpenproletariat

Berkenaan dengan relasi produksi dan reproduksi, kapitalisme selalu membutuhkan keadaan surplus buruh untuk mengganti sekrup-sekrup yang tidak bisa memproduksi komoditas sesuai dengan nilai lebih yang diharapkan. Keadaan niscaya tersebut yang disebut Marx (1976) sebagai RSP.

“On the one hand, capitalist mode of production requires the availability of labour that is supplied by extracting it from the so-called free labourer who has no other means of subsistence than their labour power. On the other hand, increasing accumulation and centralisation becomes a source of new changes in the composition of capital, of a more accelerated diminution of its variable [labour], as compared with its constant constituent [capital]” (Marx, 1976)

Dualitas tersebut menjadi keadaan yang niscaya, artinya selalu direproduksi oleh kapitalisme agar sistem tetap berjalan. Dengan kata lain, surplus buruh dibutuhkan untuk akumulasi kapital, dan surplus ini menjadi kondisi yang dibutuhkan dalam membentuk relasi produksi kapitalisme. Mereka yang tidak terserap dan terlempar oleh pasar tenaga kerja formal dipaksa menjadi tenaga kerja informal dengan berbagai kerentanannya. Sementara buruh yang terserap oleh pasar tenaga kerja formal menunggu untuk sewaktu-waktu digantikan oleh buruh informal yang tidak terserap dalam pasar tersebut.

Dalam pembentukan subjek, Marx (1976) menyebut kelompok manusia dapat disebut sebagai RSP salah satunya karena tidak punya cara lain untuk bertahan hidup selain bergantung pada labour power yang dimiliki. Posisi buruh dalam RSP kadang kala membuat mereka memiliki posisi ganda dengan menjadi lumpenproletariat. Mereka termarjinalkan oleh masyarakat dan terkadang menjadi organisasi kekerasan yang terstruktur. Marx (1939) menyebutnya:

“The lumpenproletariat were those marginalised by society, consisting of roués [the debauched] with dubious means of subsistence … vagabonds … swindlers, mountebanks [tricksters], lazzaroni [homeless idlers], pickpockets…maquereaux [pimps], brothel keepers … organ-grinders, knife grinders, beggars—in short, the whole infinite, disintegrated mass, thrown hither and thither”

Surplus Populasi Relatif dan Komposisi Perburuhan di Yogyakarta

Dalam konteks Indonesia, Habibi (2016) menjelaskan restrukturisasi ekonomi ketika Orde Baru menjadi salah satu titik “penciptaan” surplus populasi relatif. Krisis moneter melanda Asia pada tahun 1997 coba diatasi oleh kelas penguasa dengan restrukturisasi sistem ekonomi. Untuk memberikan solusi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat krisis, IMF dan Bank Dunia memulai beberapa proyek padat karya pembangunan infrastruktur, pelatihan kewirausahaan bagi pengusaha skala mikro dan kecil yang sebagian besar bergerak di sektor informal, dan memberi mereka paket kredit murah untuk mengembangkan kegiatan secara “swadaya” (Habibi, 2016).

Momen lain terjadi pada tahun 2003, ketika pemerintah mengadopsi sistem fleksibilitas pasar tenaga kerja melalui pemberlakuan kerja kontrak dan outsourcing (Habibi, 2016). Program yang didukung oleh IMF itu dibikin untuk memudahkan perusahaan menyesuaikan kebutuhan pekerja berdasarkan fluktuasi pasar. Perusahaan bebas merekrut dan memberhentikan pekerja yang telah direkrut.

Restrukturisasi ini berdampak terhadap pasar tenaga kerja yang tercipta. Di Indonesia, di mana industrialisasi tidak berjalan, akibatnya adalah tenaga kerja saling sikut demi mengisi sektor formal. Sektor formal menjadi pilihan karena ia menawarkan berbagai jaring pengaman sosial. Mereka yang terbuang dari pasar tenaga kerja formal juga saling sikut untuk mendapatkan kerja di sektor informal.

Kondisi tidak terserapnya tenaga kerja di sektor-sektor formal itulah yang dimanfaatkan laskar di Yogyakarta. Kondisi tersebut membuat laskar mampu untuk meraup anggota untuk dijadikan simpatisan jalanan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), sektor formal di DIY mencapai 46,62% (1.044.860 orang), sementara sektor informal sebanyak 53,38% (1.196.280 orang). Komposisi sektor formal sebagai buruh formal/karyawan/pegawai sebesar 42,93% dan 3,69% sebagai pengusaha dengan buruh tetap. Sementara komposisi sektor informal didominasi oleh memiliki usaha sendiri, persentasenya 20,90%), 14,60% usaha dibantu buruh informal, 12,02% pekerja keluarga/tidak dibayar, 4,83% pekerja bebas di sektor nonpertanian, dan 1,03% pekerja bebas di sektor pertanian.

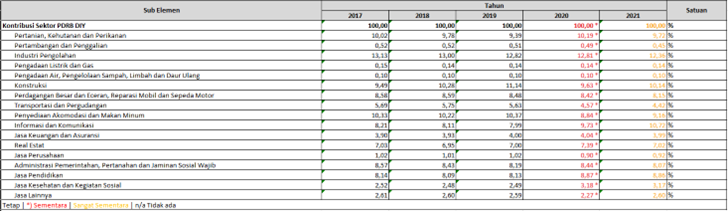

Dari figure 1, terlihat bahwa sektor informal seperti sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan, akomodasi, dan makan minum tetap menjadi sektor yang paling mendominasi. Bahkan sektor akomodasi dan makan minum mengalami kenaikan sebesar 1,61% dari tahun sebelumnya.

Yogyakarta memang ditujukan untuk sektor ekonomi informal. Hal tersebut untuk mendukung citra “kota pariwisata”. Oleh karenanya, berbagai kebijakan diarahkan kepada sektor jasa untuk menopang pariwisata.

“Pemerintah memberikan insentif pada industri pendukung pariwisata kuliner melalui dukungan fasilitas, pembinaan dan promosi. Industri kuliner mengalami perkembangan melalui diversifikasi produk dan perluasan jaringan dengan memanfaatkan teknologi… Pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong industri kuliner melalui program penguatan sumber daya manusia, pemasaran produk, atraksi pariwisata, dan penyusunan paket wisata… Prioritas pembangunan infrastruktur pariwisata kuliner di Yogyakarta…” (Wijayanti, 2020)

Sementara itu, sektor yang paling berperan dalam PDRB Yogyakarta pada 2021 berasal dari industri pengolahan–sebesar12,36%. Disusul oleh jasa keuangan dan asuransi sebanyak 10,72% dan sektor konstruksi sebesar 10,14%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung besar dengan angka 9,72%. Sementara sektor penyediaan akomodasi dan makan minum–yang naik pada 2022–sebesar 9,16%. Penyediaan sektor akomodasi dan makan minum menjadi integral dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta seperti yang dijelaskan oleh Wijayanti (2020).

Sektor pengolahan, utamanya UMKM, menjadi pilihan untuk menyerap tenaga kerja. Hal ini karena sektor informal tidak berhubungan dengan keahlian khusus tertentu.

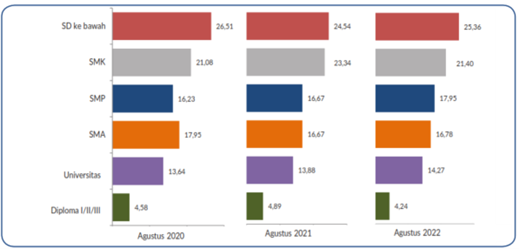

Dari figure 3, didapati bahwa kelas pekerja di Yogyakarta paling banyak lulusan SD ke bawah dengan persentase mencapai 25,36%. Angka ini lebih dari seperempat kelas pekerja di Yogyakarta. Selain itu, tenaga kerja di Yogyakarta yang terserap pasar tenaga kerja entah formal maupun informal dari lulusan SMK sebanyak 21,40%. Pada tahun 2022, tenaga kerja yang berasal dari lulusan SMP lebih banyak dibandingkan lulusan SMA dengan selisih 1,17%. Kontribusi lulusan universitas sebanyak 14,27%, sementara Diploma I/II/III sebesar 4,27%.

BPS (2022) menjabarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi dari SMU sebanyak 6,06%. Posisi tersebut disusul oleh SMK dengan 4,37% dan SD ke bawah sebesar 3,96%. Lebih lanjut, TPT yang berasal dari universitas sebanyak 3,41% dan 3,20% dari tingkat SMP. TPT paling rendah berasal dari Diploma I/II/III dengan 0,85%.

Melalui tingkat TPT tersebut, Tobing (2015) menegaskan bahwa sektor informal digunakan untuk mengurangi tingkat pengangguran suatu daerah. Tobing mengatakan sektor ekonomi informal menjadi penggerak ekonomi warga. Baginya, sektor informal menjadi jalan bagi pekerja yang berpindah dari sektor agraria tetapi tidak dapat terserap oleh sektor industri.

Sektor informal tidak selalu berhubungan dengan tingkat keahlian, oleh karenanya ia bisa mudah menyerap tenaga kerja.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Transformasi Tenaga Kerja Menjadi Lumpenproletariat

“Anggota laskar itu bukan dari yang berpendidikan tinggi dan memiliki keahlian tinggi. Yang lulusan SMA saja bisa dihitung. Maka, memang harus diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka,” kata salah satu ketua laskar pada 2022 lalu.

Dalam politik elektoral, mengumpulkan sebanyak-banyaknya suara adalah tujuan utama partai. Dalam hal ini politik jalanan menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh partai. Para simpatisan menjadi “alat tempur” partai, dan tak terkecuali mereka yang bergabung dalam laskar.

Militansi dari para anggota laskar bisa dibaca melalui “relasi transaksional”. Maksudnya, ini adalah bentuk tenaga kerja berterima kasih atas penghidupan yang telah diberikan kepada mereka. Militansi tinggi ini tercermin dengan melakukan fiksasi identitas dan me-lain-kan identitas di luar mereka. Dalam mengkonstruksi identitas laskar hijau, misalnya, yang ditiadakan, yang di-lain-kan, adalah mereka yang dianggap di luar “Islam” dan melenceng dari “jalan Islam”. Dalam ranah konkret antar laskar, laskar hijau bentrok dengan laskar merah yang memiliki afiliasi dengan PDIP.

Keresahan tidak terserap pasar membuat tenaga kerja aktif untuk menjadi anggota laskar–yang jelas memberikan lapangan kerja, meskipun, sekali lagi, di sektor informal. Kegagalan negara dalam memberikan akses untuk tenaga kerja aktif dimanfaatkan oleh laskar. Laskar memanfaatkan kondisi labour regime yang selalu membutuhkan surplus populasi relatif untuk dirinya.

Bahkan laskar menjadi alat penyalur tenaga kerja informal yang efektif. Misalnya, apabila ada anggota laskar yang memiliki akses ke sektor UMKM dan sedang membutuhkan tenaga kerja, dia akan menawarkannya ke anggota lain.

Maka dari itu, laskar menjadi sangat berarti bagi para angkatan kerja aktif yang terlempar dari sektor formal. Setidaknya, mereka memiliki pekerjaan dan memiliki “pengaman” untuk penghidupan. Para anggota juga bukan dari kalangan yang memiliki keahlian khusus. Maka tidak ada daya tawar lain di pasar tenaga kerja selain tenaga kasarnya.

Mereka tidak memiliki jalan lain untuk mengartikulasikan kegelisahan karena terlempar dari pasar tenaga kerja. Terdapat dislokasi ekspresi kekecewaan karena tidak bisa naik kelas dan hanya bisa “dipenuhi” ketika mereka mengikuti laskar yang berbasis pada agama atau identitas tertentu yang lain.

Pada akhirnya, laskar menjadi tempat artikulasi kegelisahan ekonomi dan menjadi dimensi pengaman tenaga kerja aktif untuk mencari penghidupan.

Satu hal penting dari posisi ketergantungan ini adalah posisi ambigu di antara kelas pekerja lain. Tergantung perintah dari organisasi, buruh informal cum anggota laskar bisa menjadi tukang pukul sesama kelas buruh.

Pada akhirnya, lumpenproletariat bukanlah kelas yang terberi–ada begitu saja–dengan sifatnya yang kontra-revolusioner. Formasi kelas yang ada di dalamnya merupakan tenaga kerja aktif yang tidak memiliki apa pun selain labor power. Karena mereka terlempar dari pasar tenaga kerja, akhirnya pilihan terakhir adalah mengikuti laskar yang jelas-jelas memberikan penghidupan. Meskipun berputar di sektor ekonomi informal, setidaknya tenaga kerja aktif tersebut memiliki pengaman untuk penghidupan.

Singkatnya, lumpenproletariat tidak bisa begitu saja dilihat sebagai organisasi kekerasan. Ia harus dilihat melalui formasi yang ada dan bagaimana kelindan antara rezim perburuhan dengan surplus populasi relatif.

Bisnis Keamanan: Ngopeni[1]Anggota Laskar

“Tetangga butuh apa, aku harus ada,” begitu kata seorang ketua laskar kepada saya ketika wawancara. Hal ini adalah penekanan yang sengaja dia berikan agar laskar tidak hanya mendapat cap negatif karena aksi kekerasan yang dilakukan, tetapi juga respons positif karena aktif di berbagai kegiatan sosial. Anggota-anggota laskar ia distribusikan menjadi pengurus-pengurus masjid dan cabang-cabang kegiatan lain. Katanya:

“Aku mendorong anggotaku agar aktif di mana saja. Misal di masjid sebagai pengurus. Ketika Iduladha kami bagi-bagi daging kurban. Aktif di masjid bisa mengubah ‘citra’ kami. Misalnya, ‘oh mas-nya aktif di masjid’. Identitasnya bukan saja sebagai anggota laskar. Tetapi remaja masjid. Jadi, warga juga otomatis tahu, ‘mas-nya ini juga anggota laskar’.”

Laskar juga “memberikan” penghidupan kepada anggotanya melalui bisnis keamanan. Bisnis keamanan bisa menciptakan rasa aman dan rasa takut pada saat bersamaan karena dilakukan dengan sengaja oleh kelompok-kelompok agar mau menggunakan jasa mereka dengan imbalan uang. Protection rackets sebagai penanda bagaimana organisasi sayap partai melakukan kerja-kerjanya untuk mendapatkan uang, aset berharga, sumber daya, dan kekuasaan (Wilson, 2015).

Laskar: Cara Bertahan Hidup

Melimpahnya tenaga kerja yang tidak dibarengi dengan lapangan kerja menyebabkan kecenderungan tenaga kerja untuk ikut di dalam organisasi vigilante. Pasar tenaga kerja formal tidak memadai untuk menyerap tenaga kerja yang ada. Kondisi tersebut ditambah dengan Yogyakarta yang mengedepankan sektor informal sebagai pendorong ekonomi. Sayangnya, karena industrialisasi tidak berjalan, maka sektor pariwisata menjadi pilihan. Sektor pariwisata dianggap bisa memicu pertumbuhan ekonomi sektor UMKM di Yogyakarta.

Tidak adanya akses terhadap sumber daya–utamanya pekerjaan–membuat tenaga kerja yang terlempar dari pasar tenaga kerja mengaktualisasikan diri dengan cara terlibat dalam laskar partai. Laskar kemudian “memanfaatkan” kondisi tersebut untuk membuat tenaga kerja sebagai motor jalanan partai politik.

[1] “Ngopeni” merupakan bahasa Jawa dengan artian “memelihara”

Daftar Pustaka

Bappeda Yogyakarta. (2022). PDRB DIY. Http://Bappeda.Jogjaprov.Go.Id/Dataku/Data_dasar/Index/704-Pdrb-Diy.

BPS. (2022, November 7). Keadaan Ketenagakerjaan D.I. Yogyakarta Agustus 2022. Https://Yogyakarta.Bps.Go.Id/Pressrelease/2022/11/07/1236/Keadaan-Ketenagakerjaan-d-i–Yogyakarta-Agustus-2022.Html.

Habibi, M. (2016). Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, Dan Proletariat Informal Di Indonesia Sejak 1980an. Marjin Kiri.

Marx, K. (1859). Preface of A Contribution to the Critique of Political Economy. Https://Www.Marxists.Org/Archive/Marx/Works/1859/Critique-Pol-Economy/Preface-Abs.Htm.

Marx, K. (1939). The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. Progress Publishers.

Marx, K. (1976). Capital I (Vol. 1). Penguin Books.

Smith, S. B. (1984). Althusser and the Overdetermined Self. Source: The Review of Politics, 46(4), 516–538.

Tobing, G. L. (2015). KORELASI ANTARA KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA, SISTEM PENGUPAHAN DAN PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL. Jurnal Hukum Tô-Râ, 1, 129–140. http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi

Wijayanti, A. (2020). Wisata Kuliner Sebagai Strategi Penguatan Pariwisata Di Kota Yogyakarta, Indonesia. Khasanah Ilmu : Jurnal Pariwisata Dan Budaya, 11(1), 74–82.

Wilson, I. D. (2015). The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia: Coercive capital, authority and street politics. Routledge.

Wood, E. M. (2002). The Origin of Capitalism: A Longer View. Verso. www.versobooks.com

Luthfian Haekal, Pegiat Social Movement Institute (SMI) Yogyakarta