Ilustrasi: Rosa Luxemburg Stiftung

DISKURSUS mengenai welfare state mulai muncul dan mendapatkan banyak perhatian di Indonesia belakangan ini, termasuk di di beberapa media massa. Mulai dari tulisan Todung Mulya Lubis dan Tauchid Komara Yuda di Koran Kompas hingga artikel Rio Apinino dan Muhammad Ridha di Indoprogress. Menguatnya gagasan ini dapat ditarik ke kehadiran Partai Buruh, partai baru yang dibentuk oleh beberapa konfederasi serikat buruh dan organisasi masyarakat, yang secara eksplisit mengusung welfare state sebagai platform politik.

Perdebatan yang muncul dapat menjadi sangat sengit karena welfare state itu sendiri sering kali dimaknai secara berbeda. Di satu sisi, pemaknaan terhadap welfare state dan bahkan istilahnya bergantung pada konteks sosial dan historis serta dinamika politik dalam masyarakat. Di sisi lain, tidak adanya konseptualisasi yang konsisten dan otoritatif terhadap welfare state juga membuat akademisi dan analis kebijakan cenderung lebih menggunakan istilah yang lebih presisi seperti kebijakan sosial (social policy) atau perlindungan sosial (social protection).

Walaupun demikian, David Garland menulis bahwa setidaknya terdapat tiga pandangan umum mengenai welfare state. Pertama, sebagai “welfare for the poor” atau program bantuan sosial untuk kelompok miskin. Kedua, sebagai “jaminan sosial, hak-hak sosial, atau layanan sosial.” Ketiga, sebagai bentuk “manajemen ekonomi dan peran negara atas perekonomian.” Bila yang pertama dan kedua melihat welfare state terbatas sebagai kebijakan sosial, pandangan ketiga memaknainya secara lebih luas, yakni sebagai peran negara dalam mengatur perekonomian secara keseluruhan dari mulai regulasi usaha, fiskal, moneter, pasar tenaga kerja, dan sebagainya.

Saya memandang poin ketiga memiliki persoalan konseptual yang serius. Bila welfare state mencakup segalanya, maka hilanglah batasan konseptual yang jelas sehingga menjadi konsepsi totalitas atas masyarakat atau sistem ekonomi-politik. Perdebatan mengenai welfare state dapat menjadi rancu. Karena dianggap sebagai totalitas, maka ia juga bisa dianggap sebagai solusi segala masalah mulai dari kemiskinan, kerentanan ekonomi, ketimpangan sosial, ketidakbahagiaan, kesehatan mental, hingga kapitalisme laissez faire.

Alih-alih sebagai totalitas, makhluk yang kita sebut sebagai welfare state merupakan sebuah institusi sosial yang spesifik, dengan fungsi yang spesifik dan ditujukan untuk mengatasi permasalahan sosial yang juga spesifik.

Bagi saya, welfare state terutama berupaya untuk mengatasi dua permasalahan yang selalu dihadapi oleh setiap individu, yakni life-cycle consumption financing problem dan cost of social reproduction financing problem.

Persoalan konsumsi atau bukan-pekerja

Permasalahan pertama, “life-cycle consumption financing problem”, adalah persoalan bagaimana menunjang konsumsi atau penghidupan sepanjang siklus hidup atau di saat tidak mampu bekerja.

Setiap individu hanya mampu bertahan hidup apabila menghasilkan pendapatan. Sekarang, umumnya penghasilan diperoleh melalui dua cara, yakni menjual tenaga kerja kepada orang lain dan mendapatkan upah atau menghasilkan lalu menjual komoditas. Akan tetapi, setiap individu akan melalui masa atau siklus hidup (life-cycle) tanpa kemampuan mencari pendapatan: ketika kanak-kanak atau lanjut usia; jatuh sakit atau kecelakaan; menjadi penyandang disabilitas; kehilangan pekerjaan; atau memilih untuk tidak bekerja demi mengasuh anak atau anggota keluarga lain. Dalam masa itu, individu berada dalam posisi rentan secara ekonomi dan harus bergantung pada orang lain untuk hidup.

Lalu, seberapa banyak orang tanpa kemampuan mencari pendapatan di Indonesia?

Menggunakan data penduduk dan angkatan kerja pada tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta data disabilitas tahun 2018 dari Kementerian Kesehatan, saya membedakan penduduk Indonesia berdasarkan beberapa kategori:

- Pekerja: seseorang dengan usia 15 tahun atau lebih yang bekerja

- Pekerja penuh waktu: seseorang dengan usia 15 tahun atau lebih yang bekerja lebih dari 35 jam atau lebih per minggu

- Pekerja lainnya: seseorang dengan usia 15 tahun atau lebih yang bekerja 34 jam atau kurang per minggu

- Pengangguran: seseorang dengan usia 15 tahun atau lebih yang dikategorikan sebagai “pengangguran”

- Penyandang disabilitas: seseorang dengan usia 5 tahun atau lebih yang memiliki disabilitas berat/parah atau “ketergantungan total”

- Pengurus rumah tangga: seseorang dengan usia 15 tahun atau lebih yang menjawab “mengurus rumah tangga” sebagai alasan tidak bekerja

- Lanjut usia: seseorang dengan usia 60 tahun atau lebih

- Lanjut usia tidak bekerja: seseorang dengan usia 60 tahun atau lebih yang tidak bekerja dan tidak dikategorikan sebagai “pengangguran”

- Pelajar: seseorang dengan usia 15 tahun atau lebih yang menjawab “sekolah” atau sedang mengikuti sekolah sebagai alasan tidak bekerja

- Anak-anak: seseorang dengan usia 0 hingga 14 tahun

Sumber: Penulis

Bagan di atas memperlihatkan persentase penduduk yang bekerja (Kategori 1 hingga 3) dan yang tidak bekerja (kategori 4 hingga 10). Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 47,6% penduduk adalah pekerja atau mereka yang bekerja dalam suatu waktu. Artinya, sekitar 52,4% atau lebih dari setengah dari penduduk adalah “bukan-pekerja” (non-worker) yang tidak bekerja dalam suatu waktu, antara karena tidak mampu bekerja (pengangguran, pengurus rumah tangga, dan pelajar) atau tidak seharusnya bekerja (anak-anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia).

Di antara bukan-pekerja, pengurus rumah tangga meliputi sekitar 15,1% dari total penduduk, penyandang disabilitas 1,6% dan pelajar 5,8%. Kelompok lanjut usia mencakup 9,9% dari total penduduk namun lanjut usia yang tidak bekerja sekitar 4,8%. Anak-anak merupakan mayoritas dari bukan-pekerja, meliputi sekitar 24,6% atau hampir seperempat dari total penduduk. Sementara itu, pengangguran hanya mencakup sekitar 3,7%.

Sebagian mungkin berpendapat bahwa masih terdapat ruang untuk menarik sebagian bukan-pekerja (seperti pengangguran, pengurus rumah tangga atau pelajar) ke angkatan kerja. Namun, ia masih menyisakan penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia berumur 70 atau lebih (sekitar 3,4%). Artinya, kira-kira seperempat dari penduduk Indonesia terdiri dari kelompok demografi yang jelas tidak mampu atau tidak seharusnya bekerja. Kelompok tersebut cenderung memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan yang lain.

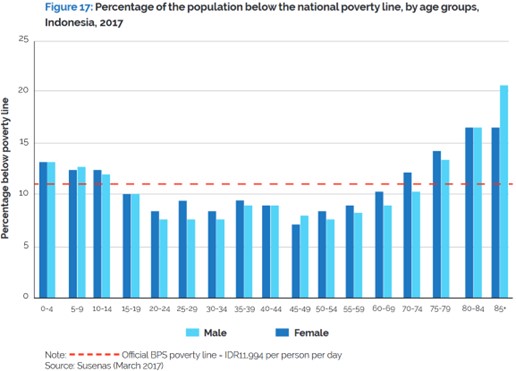

Beberapa laporan menunjukkan bagaimana kerentanan ekonomi di Indonesia berkaitan dengan siklus hidup individu. Anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas serta rumah tangga yang memiliki anggota dari kelompok tersebut cenderung memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan individu atau rumah tangga lain. Sebagaimana ditunjukkan bagan berikutnya, tingkat kemiskinan untuk kelompok anak-anak (usia 0 hingga 14) dan lanjut usia (usia 70 atau lebih) cenderung lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional. Hal yang sama juga berlaku bagi individu penyandang disabilitas.

Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat kerentanan ekonomi kelompok bukan-pekerja cenderung lebih tinggi. Kalaupun jadi bagian dari rumah tangga dengan anggota yang bekerja, pendapatan dari individu yang berpenghasilan harus dibagi dengan individu yang tidak bekerja. Ini berarti bahwa pendapatan per kapita atau standar hidup rumah tangga tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga tanpa anggota yang tidak bekerja. Konsekuensinya, kerentanan ekonomi cenderung terkait dengan komposisi anggota rumah tangga. Semakin besar porsi anggota yang tidak bekerja, maka semakin tinggi tingkat kerentanan ekonomi yang dialami.

Persoalan ongkos reproduksi sosial

Permasalahan kedua, “cost of social reproduction financing problem”, adalah bagaimana membiayai ongkos reproduksi sosial atau sarana sosial yang dibutuhkan oleh setiap individu.

Istilah reproduksi sosial (social reproduction) dapat merujuk pada proses penciptaan tenaga kerja dalam masyarakat. Dengan kata lain, bagaimana seorang individu mampu memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga keberlangsungan hidup mereka. Pada umumnya, hal ini meliputi persoalan pendapatan yang dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Selain itu juga termasuk peran sosial dari individu dalam melakukan kerja-kerja perawatan (care work) seperti kepada anak atau lanjut usia, yang pada saat ini cenderung dibebankan pada perempuan. Reproduksi sosial juga meliputi sarana-sarana perawatan sosial yang diperlukan tidak hanya oleh individu tapi juga masyarakat secara umum.

Individu yang masih anak-anak membutuhkan perawatan atau pengasuhan dari orang lain agar mampu bertahan hidup; ketika individu jatuh sakit atau kecelakaan mereka membutuhkan perawatan kesehatan; individu yang memiliki anak membutuhkan sarana perawatan sosial anak (child care) terutama yang ingin tetap bekerja setelah berkeluarga; dan individu lanjut usia atau penyandang disabilitas membutuhkan perawatan sosial dan kesehatan. Selain itu, setiap individu, terutama anak-anak, juga membutuhkan sarana pendidikan demi mengembangkan kapasitas diri dan memungkinkan mereka berpartisipasi di masyarakat.

Ongkos untuk membiayai seluruh sarana reproduksi sosial tersebut biasanya ditanggung oleh individu. Sebagian memang dapat menanggungnya secara mandiri, entah karena pendapatan cukup tinggi atau ongkos yang dibutuhkan relatif rendah. Namun, karena pada umumnya sarana kesehatan, perawatan, pendidikan dan sebagainya membutuhkan sumber daya yang masif (seperti peralatan modern, tenaga kerja ahli, infrastruktur dan lain-lain) ongkos yang perlu ditanggung juga masif. Konsekuensinya, individu yang membutuhkan sarana-sarana sosial tersebut akan mengalami kerentanan ekonomi karena perlu menanggung ongkos yang sering kali jauh di luar kemampuan.

Kita ambil contoh ongkos kesehatan. Sebuah studi menunjukkan bahwa di Indonesia, rata-rata out-of-pocket expenditure (OOPE) atau pembiayaan dari dompet sendiri untuk rawat inap (inpatient care) bagi yang tidak memiliki jaminan kesehatan adalah sekitar Rp1,6 juta (US$109,54). Studi lain menunjukkan bahwa rata-rata OOPE untuk layanan kelahiran anak (child delivery service) bagi mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan adalah sekitar Rp1,9 juta. Ongkosnya jadi cenderung lebih tinggi jika mereka menggunakan layanan kesehatan swasta. Studi yang sama menunjukkan bahwa mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan cenderung mengalami catastrophic delivery service, atau memiliki OOPE lebih dari 5% dari pengeluaran tahunan untuk membiayai kelahiran anak.

Setelah mengeluarkan uang untuk melahirkan, individu tentu juga perlu menanggung ongkos membesarkan anak. Laporan dari Tirto mengestimasi total biaya yang dibutuhkan untuk membesarkan anak dari lahir hingga usia 21 mencapai Rp2,94 miliar atau sekitar Rp140 juta per tahun, sementara laporan lain memperkirakan biaya yang dibutuhkan mulai dari masa hamil hingga usia menyusui mencapai Rp47 juta hingga Rp125 juta. Ini masih belum memperhitungkan ongkos pendidikan (baik pendidikan tingkat dasar atau lanjut). Bagi individu yang memilih tidak bekerja demi fokus merawat anak, ongkos yang diperlukan setara dengan pendapatan yang seharusnya mereka dapat jika bekerja penuh waktu.

Tidak hanya itu, setiap individu juga memiliki kebutuhan atas sarana yang berbeda. Ambil contoh tiga individu dengan situasi fisik dan rumah tangga yang berbeda:

- Individu A: tidak memiliki riwayat penyakit dan tidak memiliki anak

- Individu B: memiliki riwayat penyakit tetapi tidak memiliki anak

- Individu C: tidak memiliki riwayat penyakit tetapi memiliki anak

Berbeda dengan individu A, individu B membutuhkan perawatan kesehatan untuk mengobati penyakitnya; sementara individu C membutuhkan sarana pendidikan dan perawatan untuk anaknya. Artinya, individu B dan C akan mengalami tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan individu A karena mereka berdua perlu menanggung ongkos atas sarana-sarana reproduksi sosial yang lebih besar akibat situasi spesifik. Apabila ongkos reproduksi sosial harus ditanggung sendiri-sendiri, maka ia akan menciptakan ketimpangan ekonomi antara rumah tangga bahkan jika memiliki tingkat pendapatan yang setara.

Fungsi welfare state

Berangkat dari kedua persoalan tersebut, maka fungsi dari welfare state menjadi lebih jelas. Pada dasarnya, welfare state memainkan dua fungsi spesifik yang saling berkaitan untuk mengatasi persoalan “life-cycle consumption financing problem” dan “cost of social reproduction financing problem” yang dihadapi oleh setiap individu.

Pertama, welfare state berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan atau sumber daya ekonomi bagi bukan-pekerja (non-workers). Seperti yang telah dijelaskan, mereka yang tidak bekerja bukan hanya meliputi pengangguran, tetapi juga anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, pengasuh rumah tangga dan pelajar. Dengan mendistribusikan pendapatan, welfare state memastikan bahwa setiap kelompok tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup dan konsumsi.

Kedua, welfare state berfungsi untuk menanggung atau menyosialisasikan (socialisation) ongkos sarana reproduksi sosial tertentu yang dibutuhkan oleh setiap individu, seperti perawatan kesehatan, perawatan sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Seperti yang telah dijelaskan, ongkos tersebut sering kali dibebankan pada individu sehingga menempatkan mereka dalam kerentanan ekonomi yang lebih tinggi. Melalui penyediaan layanan sosial publik dengan harga terjangkau atau bahkan gratis (free at the point of service), welfare state memastikan agar setiap individu yang memiliki kebutuhan atas sarana reproduksi sosial tertentu tidak terlalu terbebani dengan ongkos yang harus ditanggung.

Dalam praktiknya, kedua fungsi ini dapat saling berkaitan. Dalam menjalankan fungsi pertama, welfare state memerankan fungsi kedua untuk menanggung ongkos reproduksi sosial yang sering kali dibebankan pada orang lain. Dalam menjalankan fungsi kedua, ia memerankan fungsi pertama untuk mendistribusikan sumber daya ekonomi kepada mereka yang tidak bekerja atau membutuhkan. Keterkaitan antar fungsi ini merupakan konsekuensi dari fakta pada bahwa tingkat kerentanan ekonomi yang dialami individu cenderung berkaitan dengan siklus hidup yang dialami dan komposisi rumah tangga mereka.

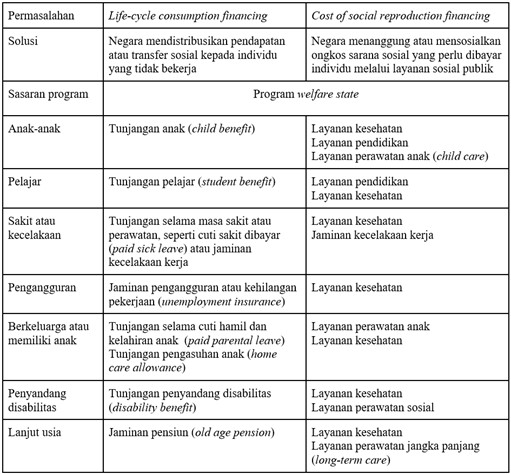

Oleh karena itu, institusi welfare state pada dasarnya terdiri dari beberapa program transfer sosial dan layanan sosial publik dengan sasaran kelompok demografi tertentu.

Diadaptasi dari: People’s Policy Project, ILO, dan Nordic Social Statistical Committee

Tabel tersebut hanya memberi gambaran dasar dan tentu tidak mencakup semua program welfare state. Misalnya, terdapat pula argumen bahwa program seperti hunian sosial (social housing), makan siang gratis untuk anak sekolahan (free school meals) hingga kebijakan pasar tenaga kerja aktif (active labour market policy) seharusnya menjadi bagian integral dari institusi welfare state. Selain itu, kebutuhan individu dalam suatu masyarakat pun dapat berkembang berdasarkan konteks sosial dan historis tertentu sehingga membuat modifikasi dan perluasan program welfare state menjadi diperlukan.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Terlepas dari perdebatan tersebut, institusi welfare state pada dasarnya menjalankan apa yang disebut Nicholas Barr sebagai fungsi “piggy bank” atau “tabungan”. Bagi Barr, ia berfungsi untuk memberikan perlindungan sosial bagi individu dari risiko sosial atau kerentanan ekonomi yang berkaitan dengan siklus hidup tertentu yang berada di luar kontrol mereka. Ibarat tabungan, kita menyisihkan uang kepada welfare state di saat bekerja dan memiliki pendapatan lebih atau ketika tidak sedang menanggung ongkos reproduksi sosial yang tinggi. Sebaliknya, di saat kita membutuhkan, misalnya karena memiliki anak atau sedang tidak bekerja, maka ia hadir untuk membantu dengan menyediakan pendapatan pengganti atau menanggung ongkos reproduksi sosial.

Dengan kata lain, welfare state bekerja dengan memajaki individu dengan tingkat risiko dan kerentanan ekonomi yang rendah kemudian mendistribusikan pendapatan atau sumber daya kepada mereka yang memiliki tingkat risiko atau kerentanan ekonomi yang tinggi. Konsekuensinya, ia tidak hanya mengurangi kerentanan ekonomi yang dialami oleh individu akibat siklus hidup spesifik tetapi juga memperpendek ketimpangan ekonomi antara rumah tangga akibat perbedaan dalam komposisi anggota keluarga.

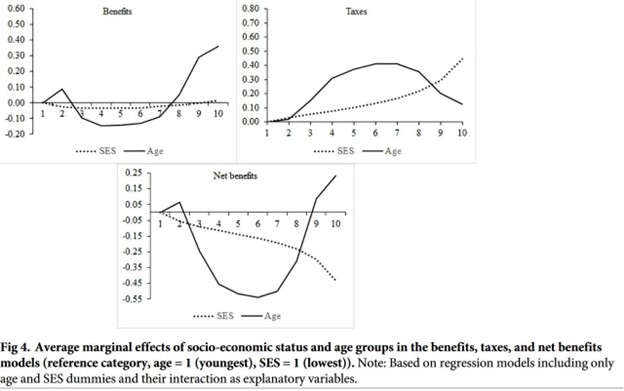

Sumber: People’s Policy Project

Deskripsi semacam itu tampak berbeda dengan pandangan umum mengenai welfare state sebagaimana disinggung sebelumnya. Sebagian cenderung memandangnya sebagai pengatur perekonomian secara lebih luas demi “kesejahteraan masyarakat”; sebagian lain melihatnya sebagai mekanisme untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi melalui “redistribusi” kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok miskin (atau yang disebut Barr sebagai fungsi Robin Hood).

Sumber: P. Vanhuysse, M. Medgyesi, dan R. I. Gal

Namun, dalam praktiknya, that is how the welfare state works. Hal ini dapat dilihat dari satu studi yang berupaya untuk menganalisis insidensi pajak (taxes), manfaat (benefits) dan manfaat bersih (net benefits) dari negara-negara welfare state di Eropa berdasarkan status sosio-ekonomi (SES) dan usia. Sebagaimana dapat dilihat pada bagan di atas, studi tersebut menemukan bahwa:

“Welfare state berperan sebagai sarana di mana penduduk usia kerja dengan status [sosio-ekonomi] tinggi menunjang penduduk usia tidak aktif lintas kelompok SES. Hanya lengan perpajakan dari welfare state, bukan lengan manfaatnya, yang secara khusus progresif (meredistribusi dari SES tinggi ke rendah). Bahkan di sini, redistribusi lintas kelompok usia lebih penting. Namun dalam hal manfaat dan, akibatnya, juga dalam hal manfaat bersih secara keseluruhan, redistribusi di antara kelompok usia menjadi lebih penting dibandingkan di antara kelompok status sosio-ekonomi.”

Penutup

Dalam tulisan ini, welfare state digambarkan sebagai institusi sosial yang spesifik, dengan fungsi spesifik dan demi mengatasi persoalan yang spesifik pula. Persoalan yang berupaya diatasi oleh welfare state adalah “life-cycle consumption financing problem”—yakni bagaimana memenuhi penghidupan atau konsumsi individu di saat mereka tidak bisa bekerja karena mengalami siklus hidup tertentu—dan “cost of social reproduction financing”—yakni bagaimana menanggung ongkos reproduksi sosial individu karena perbedaan risiko sosial dan komposisi rumah tangga.

Berangkat dari persoalan tersebut, welfare state berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan bagi mereka yang tidak bekerja dan menanggung ongkos atas sarana reproduksi sosial yang umumnya dibebankan pada individu. Dengan demikian, ia tidak hanya berupaya untuk mengurangi kerentanan ekonomi yang dialami oleh individu akibat siklus hidup spesifik tetapi juga mengurangi ketimpangan ekonomi antara individu dan rumah tangga akibat perbedaan dalam komposisi keluarga atau anggota rumah tangga.

Konseptualisasi welfare state dalam tulisan ini, bagi saya, memudahkan perdebatan praktis dan politik dalam menilai karakter dari suatu institusi welfare state serta upaya pengembangannya secara lebih lanjut. Apakah ia telah menjalankan fungsi-fungsinya secara memadai? Komponen program apa saja yang perlu diubah atau ditambahkan agar ia mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan memadai? Komponen atau program seperti apa yang ingin diprioritaskan untuk didorong mengingat keterbatasan ekonomi atau politik yang ada? Bagaimana strategi politik atau kebijakan yang tepat untuk mendorong ekspansi welfare state?

Alnick Nathan adalah pegiat MAP Corner-Klub MKP UGM