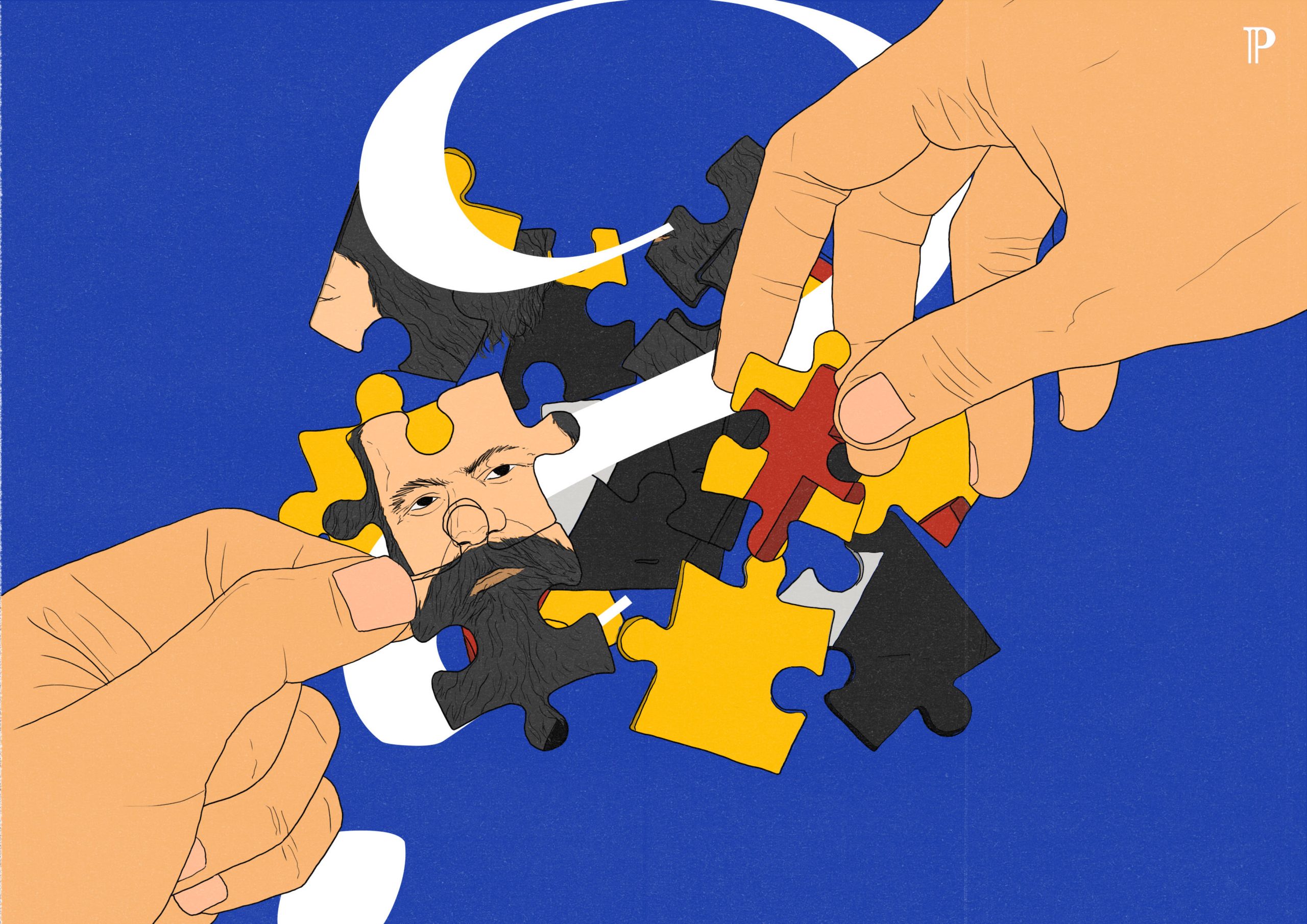

Ilustrasi: illustruth

APAKAH marxisme dan kekristenan bisa bersekutu? Sebagian pembaca mungkin sudah familier dengan pertanyaan lawas ini. Namun hal ini masih jarang diangkat dalam lingkaran kekristenan, baik secara akademik maupun akar rumput di Indonesia. Jawaban atas pertanyaan tersebut biasanya adalah tidak, dengan diikuti oleh alasan-alasan simplistis: marxisme adalah ateisme dan kristianitas adalah teisme, sehingga keduanya kontradiktif; negara-negara yang menganut ajaran marxisme—biasanya Cina dan Korea Utara yang disebut—mempersekusi para misionaris dan umat Kristen.

Di sinilah karya Roland Boer, Red Theology, yang pertama kali terbit pada 2019 lalu, barangkali bisa menjadi bahan diskusi yang lebih mendalam.

Boer adalah pakar dalam topik pertalian marxisme dan kekristenan. Belasan buku dan esai ia tulis seputar topik ini. Awalnya Red Theology dirancang sebagai kompilasi esai yang pernah terbit. Nama-nama seperti Thomas Müntzer, Martin Luther, John Calvin, Friedrich Engels, Karl Kautsky, Rosa Luxemburg, Louis Althusser akan kita temukan di sini. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, Boer memodifikasi beberapa esai dan menambahkan tema-tema baru, seperti dialog marxisme-kekristenan pada dekade 1960-an dan 1970-an, Farnham Maynard, serta dinamika marxisme dan kekristenan di Korea Utara.

Berikut ini adalah beberapa topik yang menurut hemat saya menarik untuk disoroti dari buku ini.

Farnham Maynard, Imam Anglikan dari Australia

Farnham Maynard merupakan imam dari tradisi Anglikan yang melayani di gereja St. Peter’s Easter Hill di Melbourne, Australia. Tiga karya utamanya adalah Economics and the Kingdom of God (1929), A Fair Hearing for Socialism (1944), dan Religion and Revolution (1947).

Maynard menyasar sebuah isu yang hot di kalangan marxis ataupun Kristen: apakah agama sebagai efek dari alienasi manusia dalam masyarakat kapitalis akan (di)lenyap(kan) ketika cara manusia berproduksi telah perlahan berganti rupa? Bukankah Manifesto Komunis pun menyatakan pelenyapan agama? Bagaimana dengan Marx yang menyebut “agama adalah candu”?

Ia berargumen bahwa kebanyakan kaum marxis menilai agama secara keliru. Mereka menyamakan agama hanya sebagai institusi. Ketika modus produksi manusia berganti, maka institusi agama pun dianggap bakal menghilang. Kekristenan, menurut Maynard, tidak akan lenyap begitu saja tatkala segala kondisi ekonomi masuk ke dalam tahap sosialisme. Sebab sosialisme menyuplai kebutuhan material, sementara kekristenan dapat menyumbang kebutuhan spiritual, seperti isu-isu eksistensial dan tujuan hidup (hlm. 164). Maynard dengan tegas mengatakan bahwa umat Kristen tidak takut terhadap “tantangan” dari kaum marxis dan teguh percaya bahwa pelenyapan agama tidak akan terjadi (hlm. 153).

Namun Boer tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat Maynard yang menganggap kaum marxis salah menafsir natur agama. Maynard cenderung membaca teks-teks “kanonik” marxis, sehingga tulisan Engels tentang natur revolusioner kristianitas terlewatkan, juga “Kristen komunis”-nya Kautsky. Bahkan interpretasi Maynard terhadap ungkapan Marx “agama adalah candu” pun tidak sepenuhnya tepat. Ini disebabkan karena candu sendiri punya natur ambivalen di dalamnya, sebagai obat dan madat (hlm. 159). Meski ada kekurangan ini, Maynard melihat Marx sebagai ilmuwan yang membuka ruang untuk penemuan-penemuan baru.

Berdasarkan celah inilah Maynard mengemukakan gagasannya bahwa marxisme dan kekristenan tidak berseberangan, toh keduanya punya agenda yang sama (hlm. 162). Ia meyakini bahwa sosialisme adalah bentuk masyarakat yang paling mungkin mengejawantahkan Kerajaan Allah (hlm. 161).

Jan Lochman, Pendeta Reformed dari Cekoslowakia

Pada dekade 1960-an, gelombang penerimaan akan potensi revolusioner agama muncul di partai-partai kiri seperti Partai Komunis Italia dan Partai Komunis Prancis (hlm. 131). Sebelumnya pengakuan atas agama didorong secara signifikan oleh Uni Soviet sepanjang 1943-1953. Faktor inilah yang membuat dialog marxisme dan kekristenan tumbuh dan berkembang di Eropa.

Dalam konteks demikian muncul Lochman, seorang pendeta Cekoslowakia dari tradisi Reformed. Ia terang-terangan memuji sosialisme yang tengah berkembang di Cekoslowakia, yang menurutnya tengah memangkas jurang kaya-miskin serta menjamin kesehatan dan pendidikan gratis.

Posisi Lochman cukup unik (seperti halnya Maynard). Ia tetap teguh berpegang pada Alkitab dan tradisi Reformed dan di saat yang sama menjadi seorang marxis. Boer melandasi uraian tentang Lochman berdasarkan tulisan-tulisan Lochman sendiri, misalnya Church in a Marxist Society, “Marxism, Liberalism, and Religion”, “The Place for Prometheus: Theological Lessons from the Christian-Marxist Dialogue”, dan “Christ and/or Prometheus: Theological Issues in the Encounter Between Christians and Marxists”.

Bagi Lochman, marxisme dan kekristenan bisa berjumpa secara dialektis alih-alih bersifat integratif. Lochman berpendapat bahwa Prometheus yang menjadi figur penting dalam filsafat marxisme dapat menginsipirasi teologi Kristen, terkhusus teologi Reformed. Prometheus memberontak dan mencuri api para dewa lalu memberikannya kepada umat manusia kemudian menjadi awal peradaban. Namun Zeus murka lalu menghukum Prometheus dengan cara mengikatnya pada sebuah batu, mengutus seekor elang untuk memakan hatinya yang akan tumbuh kembali dalam waktu semalam hanya untuk dimakan lagi—Prometheus menerima hukuman kekal.

Lochman mendikotomikan cukup tajam kisah Zeus-Prometheus dengan kisah Allah-manusia dalam Alkitab. Baginya, Allah jauh lebih apresiatif terhadap manusia dan melihatnya sebagai creative subject of history (hlm. 132). Legenda Prometheus, bagi Lochman, mampu menjadi peringatan bagi umat kristiani untuk tidak melupakan prinsip iman, sola fide dan sola gratia, bahwa anugerah menuntut suatu respons konkret atasnya. Maksud Lochman ialah bahwa karena umat kristiani telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, maka bukan sikap pasifis yang semestinya dipeluk, melainkan aktif mengerjakan suatu karya yang lebih besar.

Bagaimanapun juga kisah Prometheus adalah mitologi, demikian juga dengan teologi Kristen yang acapkali dibangun berdasarkan kisah-kisah Alkitab yang masih bermuatan “mitos”. Dialektika Lochman mengemuka di sini: baik marxisme maupun kristianitas harus secara intens melakukan demitologisasi karena yang pertama tengah berhadapan dengan mitos-mitos baru berkenaan dengan kerja manusia, revolusi, dan konstruksi sosialis, sementara yang kedua acapkali cenderung berkarakter reaksioner dan suportif terhadap struktur yang menindas (hlm. 133). Di sisi lain, kita diajak untuk berfokus pada Allah dan anugerah demi membebaskan manusia dari beban soteriologis serta tendensi kontra-revolusioner, sehingga umat Kristen bisa semakin terlibat dalam praktik revolusioner.

Sampai di sini kita melihat bahwa Maynard dan Lochman memiliki kemiripan: keduanya sama-sama teolog Kristen. Mereka berangkat dari tradisi yang menekankan iman ketimbang filsafat untuk berjumpa dengan marxisme. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan. Maynard menetap di Australia yang anti-komunis, sementara Lochman memiliki pengalaman tinggal dan melayani di Cekoslowakia (meski belakangan pindah ke Swiss) yang pada waktu itu sedang membangun sosialisme.

Marxisme dan Kekristenan di Cina: Seteru Abadi?

Ketegangan marxisme dan kekristenan di Cina dan Korea Utara adalah topik yang cukup populer dipercakapkan di kalangan Kristen Indonesia. Dan karena saya lahir serta berkembang di lingkaran itu, maka topik tersebut juga tidak asing. Buku ini menampilkan narasi tandingan bahwa perjalanan keduanya di Cina dan Korea Utara ternyata tidak selalu antagonistik. Kita akan mulai dari Cina terlebih dahulu.

Kristen “komunis” muncul di Cina melalui Revolusi Taiping untuk menggulingkan feodalisme yang berabad-abad mencengkeram negeri itu. Para aktivis gerakan ini memetik inspirasi dari Alkitab untuk perjuangan politiknya.

Hong Xiuquan, pemimpin gerakan Taiping, adalah pemeluk iman Kristen. Ia pernah menerima sebuah traktat berjudulQuanshi liangyan (Good Words to Admonish the Age) dari seorang penginjil bernama Liang Fa. Lantas ia mempelajari Alkitab secara serius pada 1847 di Hong Kong, di bawah bimbingan misionaris dari Amerika Serikat Issachar Jacox Roberts (Luo Xiaoquan). Melalui pembelajaran inilah Hong menerima visi bahwa Kerajaan Allah mestilah ditegakkan di dunia (hlm. 187).

Katalis utamanya adalah bahwa nama Allah dalam Alkitab berbahasa mandarin diterjemahkan menjadi Shangdi, Yang Mahakuasa. Di dalam Shangdi merujuk pada Allah. Gelar tersebut juga dipakai semua kaisar setelah dinasti Qin (221-206 SZB). Karena itu, bagi mereka, semua kaisar otomatis berkonflik dengan keyakinannya. Kuncinya terletak pada perintah pertama dari Sepuluh Perintah Allah (Dekalog) yang berbunyi, “Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku”. Ini adalah perintah yang Allah turunkan kepada bangsa Israel melalui Musa setelah mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Oleh karena itu, Hong dan para pengikutnya meyakini bahwa sistem feodalisme Cina telah menghujat Allah.

Setelahnya adalah sejarah: revolusi meletus, land reform dijalankan, opium, judi, perbudakan, alkohol, tembakau, hingga tradisi mengikat kaki pada perempuan dilarang. Pada 1853 Nanjing ditaklukkan dan namanya diganti menjadi Tianjing, ‘ibu kota langit’. Akan tetapi Revolusi Taiping dan pemerintahannya tidak bertahan lama. Kolaborasi dinasti Qing dan Inggris mampu merebut kembali Nanjing pada 1864, juga mengeksekusi kaum revolusioner Taiping dan semua yang terlibat.

Walaupun Revolusi Taiping tidak ada marxis-marxisnya, ini adalah preseden dalam sejarah Cina: bahwa kristianitas berpengaruh penting dalam memotori revolusi sosial sekaligus menampilkan watak kekristenan: ada corak komunisme dalam iman tersebut.

Jauh setelah Revolusi Taiping, kelompok komunis merebut kekuasaan pada 1949 dan mendirikan Republik Rakyat Cina. Lalu bagaimana peran umat Kristen pasca-revolusi? Alkitab lagi-lagi menjadi landasan penting di sini.

Boer mengupas sepak terjang Wu Leichuan (1870-1944), Wu Yaozong (1893-1979), dan Zhu Weizhi (1905-1999) yang mengembangkan pemikiran bahwa marxisme dan kekristenan ternyata bisa bersekutu.

Mereka menghadapi dilema bahwa kekristenan dianggap sebagai agama kolonial yang dibawa oleh Barat. Intinya, menjadi Kristen identik dengan sikap pro-imperialisme Barat dan tidak loyal kepada bangsa Cina. Demi menghadapi persoalan tersebut, mereka menggali kembali tulisan Karl Kautsky, Foundations of Christianity, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa mandarin pada 1932.

Menurut Boer, konsekuensi dari pembacaan terhadap karya Kautsky tersebut paling kentara dalam pemikiran Wu Leichuan dan Zhu Weizhi. Keduanya memetik pelajaran langsung dari Alkitab. Wu Leichuan mengekspresikan bahwa kekristenan purba dalam kitab Kisah Para Rasul telah mengamalkan “segala kepunyaan menjadi milik bersama.” Sementara Zhu Weizhi terkesan dengan gagasan Kautksy yang melihat pentingnya kisah Eksodus dan Perumpamaan Orang Samaria yang Murah Hati (Luk. 10:25-37). Kisah Eksodus relatif sering didengar dalam diskusi marxisme-kekristenan, namun tidak dengan perumpamaan orang Samaria. Zhu Weizhi memandang perumpaan ini sebagai bentuk bahwa “solidaritas kelas melampaui chauvinisme etnis” (hlm. 204).

Lantas seperti apakah metode teoretik yang dikembangkan oleh Wu Leichuan, Wu Yaozong, dan Zhu Weizhi?

Wu Leichuan membandingkan figur Yesus dengan Mozi (470-391 SZB). Ia melihat bahwa keduanya memiliki kesamaan, yakni memelopori gerakan sosialis. Mozi adalah pendiri ajaran mohisme yang belakangan menantang dominasi konfusianisme semasa akhir Dinasti Qing. Mohisme percaya pada cinta universal dan harmoni pada setiap relasi manusia. Menurut Wu, ajaran mohisme yang menekankan pada universalitas ketimbang spesifikasi nilai-nilai budaya Cina yang didominasi oleh konfusianisme bisa dipadankan dengan kekristenan. Yesus dari tradisi Kristen membawa agenda universal yang diterapkan pada masyarakat Barat, dan bukan sebaliknya. Oleh karenanya kristianitas sangat cocok dalam konteks partikular Cina lantaran dimensi universalnya ini.

Wu Yaozong, pendiri Three-Self Patriotic Movement, memahami materialisme historis sebagai alat yang berguna untuk menganalisis kondisi konkret sosial-ekonomi. Sementara iman Kristen berkonsentrasi pada tegangan antara individu dan masyarakat, kasih Allah dan manusia, Injil dan kondisi sosial (hlm. 206).

Zhu Weizhi mengusulkan pembacaan dari perspektif proletariat untuk memahami pelayanan Yesus. Lewat perspektif inilah asumsi yang mendiskreditkan kekristenan sebagai agama Barat dan imperialis dipatahkan, karena Yesus tidak hanya membawa agenda religius di tengah dunia, tetapi juga kritik tajam terhadap kondisi sosial-ekonomi yang penuh kontradiksi sosial. Nyata bagi kita bahwa pribadi Yesus dalam Alkitab berpihak kepada kelas tertindas dan mendorongnya untuk membebaskan diri dari kelas penindas dalam tahap lokal (Yudea) dan juga global (Romawi).

Wu Leichuan dan Zhu Weizhi menekankan watak universal dari iman Kristen yang dipimpin oleh Yesus dari Nazaret. Implikasinya adalah: kekristenan tidak bisa begitu saja dianggap sebagai produk peradaban Barat yang imperialistik.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Penindasan Umat Kristen di Korea Utara?

Kali ini tentang Korea Utara. Kalau dalam pembahasan sebelumnya dialog datang dari posisi kekristenan, kali ini inisiatif tersebut datang dari tokoh marxis bernama Kim Il Sung, pemimpin Republik Demokratik Rakyat Korea (atau yang biasa kita sebut Korea Utara) pada 1948-1994.

Kita mungkin telah begitu sering mendengar cerita tentang persekusi umat beragama di Korea Utara. Yang jarang kita dengar barangkali adalah pandangan Kim Il Sung tentang agama yang bersifat apresiatif. Menurutnya, umat beragama harus dikonsolidasikan dalam gerakan melawan Jepang tanpa sedikit pun keraguan (hlm. 221). Bahkan, menurut Kim Il Sung, tidak ada satu pun hukum agama yang melarang pemeluknya untuk melakukan revolusi (hlm. 225). Pernyataan-pernyataan ini pun berlaku juga bagi pemeluk agama Kristen.

Boer pernah berkunjung ke Korea Utara pada 2015 dan 2018. Ia terkejut menemukan ada beberapa gereja di Pyongyang sebab mengira bahwa agama sepenuhnya direpresi. Salah satu artikel yang Boer gunakan dalam di buku ini berasal dari Ryu Dae Young, “Fresh Wineskins for New Wine: A New Perspective on North Korean Christianity”. Saya cantumkan kutipan yang Boer tulis dari artikel Ryu di sini:

Berbeda dari pandangan Barat pada umumnya, terlihat bahwa para pemimpin Korea Utara mendemonstrasikan toleransi kepada umat Kristen yang mendukung Kim Il Sung dan versi sosialismenya. Pendeta Presbiterian, Gang Ryang Uk, melayani sebagai Wakil Presiden Korea Utara dari 1972 hingga akhir hayatnya pada 1982, dan Kim Chang Jun, seorang pendeta Metodis, menjadi wakil ketua dari Majelis Rakyat Tertinggi. Mereka dikubur di Taman Makam Pahlawan yang dihormati, dan banyak pemimpin gereja menerima penghargaan dan medali nasional. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mengizinkan rumah-rumah ibadah untuk menghargai sumbangsih umat Kristen dalam pembangunan negara sosialis (hlm. 232).

Rupanya kekristenan dan proyek pembangunan sosialisme Korea Utara tidak sepenuhnya berseberangan. Kekristenan justru mendapatkan tempat, berkontribusi penting, dan perjuangannya dihargai. Pertanyaannya ialah, mengapakah kekristenan cukup disambut di Korea Utara? Untuk menjawabnya kita perlu menelisik sejarah hubungan Kim Il Sung dengan kristianitas.

Pertama, Boer mencatat bahwa Kim Il Sung memiliki latar belakang Kristen Protestan beraliran Reformed. Ia beribadah di gereja Presbiterian bersama ibunya. Namun dia memutuskan untuk tidak lagi bergereja karena menganggap ibadah Kristen menjemukan dan khotbah monoton. Di sisi lain, Kim Il Sung mengakui bahwa semasa hidupnya ia pernah menerima “bantuan kemanusiaan” dari orang Kristen (hlm. 224). Ia pernah menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Sungsil, sebuah sekolah yang didirikan oleh gerakan misi Presbiterian.

Kedua, sewaktu Kim Il Sung sekeluarga menjalani masa pembuangan di Provinsi Jilin, Cina, ia melihat banyak anak kecil yang kelaparan pergi ke gereja, berdoa di sana dan memohon makanan kepada Tuhan. Hasilnya, tentu saja, tidak ada makanan yang mengisi perut mereka. Setelah itu anak-anak tersebut dia ajarkan untuk mengumpulkan bulir-bulir gandum dari ladang dan membuatnya menjadi adonan roti. Di sinilah Kim Il Sung menarik kesimpulan bahwa seringkali umat Kristen bersifat pasif dan tidak mengambil tindakan nyata. Poinnya adalah Kim Il Sung bukan mengambil garis anti-agama, melainkan membangun sikap kritis terhadap agama.

Ketiga, kunjungan Pendeta Kim Song Rak pada 1981. Pada momen ini Kim Il Sung meminta sang pendeta untuk mendoakannya sebelum menikmati makan siang. Meski terkejut, Kim Song Rak tetap mendoakan pemimpin negara sosialis tersebut. Kim Il Sung ingin membuktikan bahwa pemerintahannya menghargai keberadaan agama. Bagaimana bentuk konkret penghargaan itu? Misalnya saja, dengan mendirikan gereja-gereja dan rumah ibadah bagi para pemeluknya, membuka departemen filsafat agama di Universitas Kim Il Sung.

Tiga momen ini penting untuk memahami bahwa Kim Il Sung tidaklah anti-agama, meskipun ia sendiri tidak religius.

Namun itu semua bukanlah hal yang paling signifikan bagi Boer, melainkan pengalaman Kim Il Sung bersama seorang pendeta aliran Metodis, Son Jong Do, yang namanya muncul berulang-ulang dalam volume kedua memoar Kim Il Sung.

Son Jong Do menolong keluarga Kim Il Sung secara finansial, membiayai pendidikannya, dan mengundangnya makan di rumah sang pendeta. Bahkan Kim Il Sung menganggap Son Jong Do adalah ayahnya dan Son Jong Do memperlakukan Kim Il Sung seperti anaknya sendiri. Mengapa Son Jong Do bisa punya relasi yang begitu personal dengan Kim Il Sung? Rupa-rupanya Son Jong Do mendukung kemerdekaan Korea dan menerima akibatnya: dibuang ke Cina—di sanalah ia berjumpa dengan Kim Il Sung. Son Jong Do mendirikan gereja dan gereja itulah yang menjadi markas pertemuan aktivis kemerdekaan. Terlebih-lebih lagi sewaktu Jepang akan menginvasi Cina, Son Jong Do menyarankan Kim Il Sung untuk meninggalkan Jilin. Perjumpaan dengan Son Jong Do adalah “momentum prima” bagi Kim Il Sung untuk menghargai agama, terkhusus kekristenan, di Korea Utara.

Penutup

Menurut saya, kita perlu menambang beberapa hikmah dari Red Theology. Pertama, relasi marxisme-kekristenan dalam proyek pembangunan sosialisme tidak harus ada dalam posisi bertentangan. Keduanya bisa bersekutu. Kedua, praktik komunisme Kristen cenderung terjadi pada tataran komunitas kecil. Sejarah menunjukkan praktik demikian berujung kegagalan atau tidak bertahan lama, misalnya komunisme Kristen purba dalam Kisah Para Rasul 2 dan 4 atau Komune Paris. Boer mengusulkan kepada umat Kristen untuk belajar dari praktik sosialis yang skalanya lebih luas. Ketiga, pentingnya menjernihkan posisi kristianitas terhadap real existing socialism, seperti Cina, Kuba, atau Korea Utara.

Potensi protes dalam kristianitas bisa berguna bagi revolusi, tetapi juga bisa menjadi bumerang. Umat Kristen perlu sadar bahwa proses konstruksi masyarakat sosialis bukanlah surga yang turun ke bumi. Pandangan yang terlalu romantis tentang visi ini dapat membutakan mata bahwa masih ada tantangan internal seperti kontradiksi dalam masyarakat sosialis dan ancaman eksternal dari kekuatan imperialisme. Boer setuju dengan Lochman yang menganggap bahwa kediktatoran proletariat dalam negara sosialis harus dijalankan dan merupakan tahap pertama dari fase pasca-revolusi sosialis yang tidak bisa terelakkan (hlm. 150). Poin ini signifikan bagi kita dari tradisi keimanan jika sekiranya ingin menggumuli persekutuan marxisme dan kekristenan dengan lebih jauh.

Selain mendapat hikmah dari isinya, kita bisa melihat keunikan buku ini dari segi profil penulisnya. Boer kini berafiliasi akademik di Universitas Renmin, Cina. Dengan demikian ia melibatkan diri dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sosialis. Pada 2021, sewaktu Boer masih berafiliasi di Dalian University of Technology, ia bahkan menerbitkan buku Socialism with Chinese Characteristics: A Guide for Foreigners yang dapat dijadikan pengantar bagi kita guna mencerna pergumulan sosialisme di Cina secara lebih jernih.

Red Theology adalah kitab sejarah. Dan sejarah adalah pengantar yang baik untuk melihat berbagai sisi keterbatasan hubungan marxisme dan kekristenan, serta potensi aliansi satu sama lain. Dengan tebal buku yang mencapai 294 halaman, tentunya tidak semua aspek yang mungkin dibahas terdiskusikan dalam buku ini. Boer pun mengakui hal tersebut. Ia tidak memasukkan konsep mesianik komunitas Eseni yang naskah keagamaannya banyak ditemukan di Gua Kumran. Teologi Pembebasan di Amerika Latin pun juga tidak diuraikan di sini.

Potensi penelitian ke depan yang mungkin bisa dikerjakan setelah Red Theology adalah seperti apakah peran “pendeta merah” dalam sejarah? Jacob Thaubes, Ernst Bloch, Giorgio Agamben, Alain Badiou, dan Slavoj Žižek adalah nama-nama “teolog awam” dari tradisi filsafat yang cukup banyak dipercakapkan. Selain itu, sepak terjang para teolog yang berangkat dari corak keimanan seperti Karl Barth, Josef Hromádka, Jan Lochman menarik pula untuk lebih banyak diteliti.

Barangkali Red Theology bisa berbicara banyak kepada umat Kristen bahwa kekristenan tidak bisa cuma mengadopsi slogan “hanya ada satu kata: lawan!”, ia juga perlu mempertimbangkan agenda melibatkan diri dalam proyek pembangunan masyarakat yang berkeadilan.

Markus Dipa adalah pegiat teologi