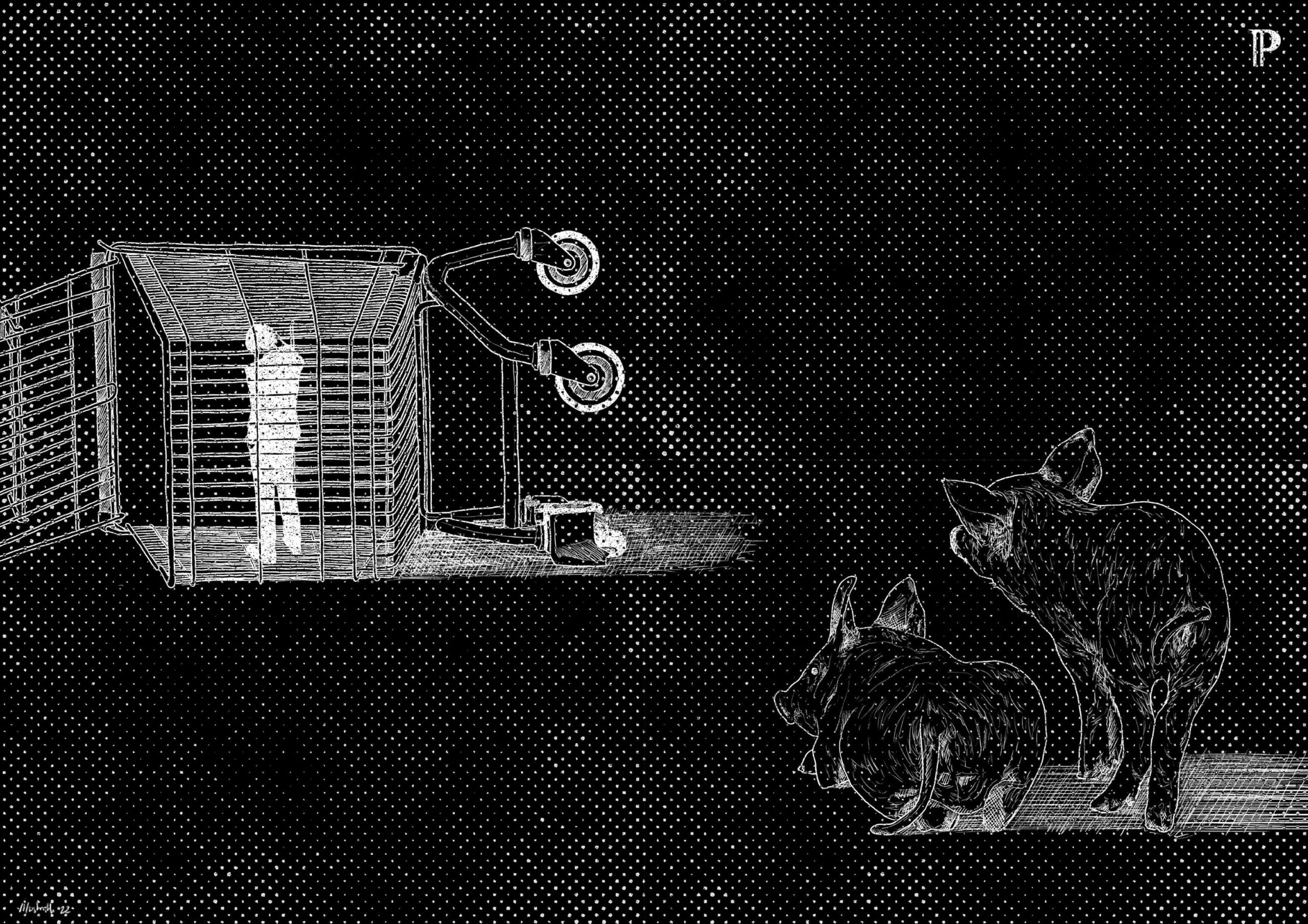

Ilustrasi: Illustruth

DIMULAI dengan cuitan akun twitter @Hilmi28 milik Hilmi Firdausi, salah satu tokoh gerakan 212, persoalan “rendang babi” menjalar menjadi bola liar. Bola liar ini telah menggulirkan perdebatan yang panas di media sosial, bahkan menyeret beberapa politisi untuk ikut-ikutan “menunggang ombak” dan melakukan razia “rendang babi” ini di rumah-rumah makan Padang.

Tentu banyak di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa persoalan semacam ini lebih banyak diributkan orang ketimbang penembakan/pembunuhan atas petani yang memperjuangkan tanah, atau kenyataan bahwa rata-rata IQ warga Indonesia (2021) hanya 82—yang menurut skala Weschler berada di bawah rata-rata.

Sesungguhnya kita tidak perlu heran karena gejala ini dapat dijelaskan secara memuaskan lewat tiga konsep Marxis: Teori Keterasingan, Disiplin Konsumsi Kapitalis, dan Ketakutan akan Perubahan.

Keterasingan (Estrangement/Alienation atau Entfremdung)

Karl Marx pertama kali memaparkan konsep keterasingan dalam Naskah-naskah Ekonomi dan Filsafat 1844 (yang juga dikenal sebagai Naskah-Naskah Paris). Marx memaparkan bagaimana kapitalisme menceraikan pekerja dari produk yang dihasilkannya, dari proses kerja yang dijalaninya, dari ekspresi kepribadiannya (Gattungswesen), dan dari sesama pekerja. Keterceraian inilah yang memicu perasaan terasing dalam diri seorang manusia.

Di bawah kapitalisme, seorang pekerja melakukan kerja produktif bukan sebagai ekspresi atas produktivitas, kreativitas, atau imajinasinya, melainkan atas pesanan/perintah seorang pemberi kerja. Dengan demikian, ia tidak lagi menjadi dirinya sendiri melainkan menjadi orang yang harus tunduk pada keinginan pasar. Karya yang dihasilkan oleh keringat dan jerih payahnya pun tidak lagi menjadi miliknya sendiri, melainkan harus diserahkannya pada pemilik modal. Seorang pekerja tidak lagi menjadi “manusia”, melainkan hanya “sekrup” mesin yang bekerja 7×24 memompa profit bagi pemilik modal. Dan sekrup-sekrup ini masih dipaksa untuk bersaing satu sama lain, saling sikut sekadar untuk mendapat tempat dalam sebuah sistem yang akan memeras keringatnya sampai kering.

Kapitalisme membuat seorang pekerja kehilangan pijakan sosialnya. Kerja dan karya, yang seharusnya menjadi sumber kebanggaan seorang pekerja, malah menjadi satu hal yang memaksanya terpojok ke dalam kesendirian, kehilangan jati diri, dan dikelilingi oleh para pesaing. Kapitalisme mengubah relasi sosial konkret seorang pekerja, dari relasi antar manusia menjadi relasi komoditas, relasi jual-beli.

Sebagai makhluk sosial, seorang manusia tak dapat hidup tanpa kelompoknya. Sebuah pepatah yang ditautkan pada tradisi pengasuhan anak bangsa-bangsa di Afrika mengatakan, “Butuh satu desa untuk membesarkan seorang anak.” Sejak seorang manusia mulai mengenal dunia, dia mengenalnya sebagai sebuah kelompok. Selama ratusan ribu tahun perjalanan evolusi manusia, satu individu yang terlepas atau diusir keluar dari kelompoknya akan berhadapan dengan ketidakpastian akan masa depannya—atau kematian.

Dengan demikian, ada satu problem dalam masyarakat manusia yang, oleh Erich Fromm, disebut “ketakutan akan kebebasan”. Dalam bukunya Escape from Freedom (1941), Fromm menjelaskan bahwa kebebasan adalah sesuatu yang menakutkan bagi manusia karena, dengan kebebasan, seorang manusia dituntut untuk bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambilnya sendiri. Di bawah kapitalisme, yang membuat individu manusia merasa terasing dari manusia lain, kebebasan menjadi sangat menakutkan karena itu berarti dia harus mengambil keputusan dalam suasana persaingan yang brutal. Oleh karenanya, banyak orang kemudian mengambil keputusan dan memilih tunduk pada orang-orang kuat yang mau memberi “perlindungan”, dengan melepaskan kebebasannya dan memeluk konformasi.

Proses konformasi atau seragamisasi inilah yang menjadi basis psiko-sosial untuk politik identitas dan populisme. Ketika identitas dan konformasi atas identitas ini ditimpali oleh kerangka berpikir “kita vs mereka”; di mana “kita” digambarkan sebagai pihak yang menderita dan ditindas, sementara “mereka” adalah dijadikan kambing hitam yang menjadi sumber gara-gara .

Bagaimana hubungannya antara populisme dan “rendang babi”? Sebelum melangkah ke sana, kita harus pahami dulu bagaimana konsumsi terkait dengan kapitalisme.

Konsumsi sebagai Proses Kapital

Marxisme klasik menitikberatkan pada telaah atas proses produksi. Bahkan, di tangan Stalin, Marxisme direka ulang menjadi sebuah teori determinisme ekonomi—dengan kata lain, determinisme proses produksi. Proses produksi, dalam paparan Marx, adalah bagian dari sebuah proses dialektik antara produksi dan reproduksi sosial; sekalipun proses produksi ini menempati posisi primer, posisi utama, penggerak keseluruhan roda dialektika. Namun, pada zaman Stalin, proses produksi ini dijadikan satu-satunya proses yang dianggap menentukan jalannya keseluruhan proses. Telaah atas proses-proses lain dianggap tidak penting sehingga diabaikan karena tidak lagi dianggap menentukan hasil pertarungan ekonomi-politik.

Namun, pasca-Perang Dunia II, kapitalisme berkembang begitu pesat, merambah ke segenap ranah kehidupan. Komodifikasi, proses dasar kapitalisme, yang juga menjadi Bab I dalam Capital, terjadi di segala bentuk proses kehidupan. Nyaris tidak ada lagi proses kehidupan yang bebas dari proses jual-beli dan intervensi modal, dari makan-minum sampai seks, dari mulai keperluan komunikasi sampai perawatan tubuh, dari peralatan rumah tangga sampai pakaian. Makin ke sini, nyaris tidak ada lagi barang kebutuhan manusia, bahkan pada tingkat yang paling pribadi, yang tidak terikat pada proses produksi kapital.

Oleh karena itu, tinjauan atas proses konsumsi sebagai bagian dari proses akumulasi dan ekspansi kapital pun menjadi semakin penting.

Salah satu pemikir Marxis yang mempelopori penyelidikan terhadap bagaimana konsumsi masyarakat dijalankan sebagai bagian dari proses akumulasi kapital adalah Mark Paterson. Dalam buku Consumption and Everyday Life (2006), Paterson menyatakan bahwa tiap tindakan konsumsi adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah proses yang lebih besar. Satu tindakan menekan tombol bayar pada aplikasi Tokopedia atau membayar di kasir Alfamart merupakan pemuncak dari sebuah proses yang mempengaruhi bagaimana seorang konsumen memilih produk yang akan dibeli dan merogoh kocek untuk benar-benar membelinya.

Karena sebuah pembayaran selalu didahului oleh pemilihan produk, kita bicara tentang proses bagaimana manusia mengambil keputusan. Pada titik inilah kita bertemu dengan ketegangan antara keputusan individu dan strategi korporasi, internalisasi brand melalui proses pembentukan identitas dan kesetiaan individu terhadap brand milik korporasi.

Lebih jauh lagi, persoalan pilihan ini juga terikat pada proses produksi kapitalis, di mana korporasi menentukan apa yang akan diproduksi, berapa banyak diproduksi, dan bagaimana memasarkannya. Begitu proses konsumsi terhubung dengan proses produksi dan keputusan korporasi, ia niscaya juga terhubung dengan proses akumulasi kapital. Dan demikian proses konsumsi ditelan oleh proses akumulasi kapital, ia pun terseret masuk ke dalam proses ekspansi/globalisasi kapital.

Dari kerangka yang dibuat Paterson, kita dapat memahami bahwa “rendang” bukan sekedar sebuah produk; di dalamnya terkandung pula persoalan budaya, simbol, dan identitas. Sepotong daging yang dimasak dengan santan dan bumbu, lewat proses yang disebut marandang itu, merupakan hasil sebuah proses budaya, yang diinternalisasi oleh para konsumennya; juga sebuah hasil dari sebuah proses persaingan bisnis, di mana para produsen rendang memperebutkan kesetiaan para konsumen atas produk rendangnya sendiri.

Namun, sebagai sebuah proses budaya, “rendang” tentu bukan satu hal yang monolitik. Sebuah produk budaya, seperti bahasa, musik, bahkan ritual, akan ditanggapi, diubah, diadaptasi oleh para pemakainya—sehingga, pada saat bersamaan, para pemakai itu akan berkontribusi dan bertindak sebagai pendorong untuk terjadinya evolusi produk budaya tersebut.

Dalam hal ini, kita melihat adanya ketegangan antara “identitas”, yang tertanam ajeg dalam sebuah produk budaya, dan proses kebudayaan itu sendiri sebagai sesuatu yang terus bergerak dan berubah. Pada titik inilah kita dapat memahami apa yang terjadi di balik narasi “rendang babi” itu.

“Rendang Babi” dan Populisme

Seperti sudah kita lihat, di balik sepotong “rendang” terdapat sebuah identitas. Identitas inilah yang diperebutkan dalam pertarungan narasi itu. Dalam hal ini, “rendang” dilekatkan pada identitas “Minang”, lalu “Minang” dilekatkan pada “Islam”. Dengan demikian, sesungguhnya, “rendang babi” hanyalah jembatan untuk mengikat identitas “Minang” dan “Islam”.

Mengapa hal ini dilakukan?

Dapat kita lihat dari keriuhan yang terjadi selama beberapa tahun ini, kita dapat melihat bahwa ada satu kekuatan yang memang ingin mengklaim diri sebagai representasi tunggal atas identitas “Islam”. Kenyataan bahwa Hilmi Firdausi adalah salah satu tokoh terkemuka dari kelompok ini memberi petunjuk bahwa “rendang babi” hanyalah satu jalan, siasat, atau gimmick untuk kembali tampil dalam perebutan “hak kepemilikan” atas identitas “Islam”.

Dengan menunggangi satu isu, yang sebenarnya sudah kedaluwarsa, kelompok (yang untuk mudahnya kita sebut saja 212) ini berusaha untuk terus mengipasi para pengikutnya bahwa “Islam sedang diserang”, menciptakan gambaran “kita vs mereka”, dan bahwa “hanya 212-lah yang berani membela Islam yang sedang diserang ini”.

Melalui narasi “rendang babi” ini, 212 berusaha membiasakan masyarakat dengan satu ide bahwa sebuah budaya bersifat monolitik—hanya ada satu kebenaran yang boleh diberlakukan atas satu budaya, sedangkan yang lainnya bid’ah. Dalam logika ini, hanya ada satu versi budaya yang boleh hidup, sementara yang lainnya harus tunduk pada versi budaya “yang benar” ini. Logika ini adalah logika konformasi—yang juga merupakan logika dasar dari politik populisme.

Riuhnya isu “rendang babi” ini memberi petunjuk kuat bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mengalami keterasingan. Individu-individu anggota masyarakat kita dikondisikan oleh kapitalisme untuk bersaing satu sama lain, dilucuti dari kebanggaan akan pekerjaannya, diceraikan dari akar budaya dan sejarahnya sendiri, ditempa menjadi konsumen produk-produk budaya yang asing bagi diri mereka sendiri. Dalam hal ini kebebasan yang telah diraih oleh masyarakat Indonesia selama Reformasi telah berubah menjadi satu hal yang menakutkan. Di bawah panji “kebebasan”, justru masyarakat Indonesia terjerumus ke dalam keterasingan.

Orang-orang yang terasing ini, yang ketakutan menghadapi kebebasannya, akan dengan mudah tergiur dengan politik identitas dan populisme. Mereka inilah sasaran sebenarnya dari narasi tentang “rendang babi”.

Tentu saja, politik identitas memunculkan masalah bagi gerakan rakyat dan gerakan demokrasi. Tapi politik identitas dan populisme hanya dapat hidup subur di sebuah negeri yang rakyatnya menderita penyakit keterasingan. Dengan demikian, sekalipun perlawanan terhadap politik identitas ini harus dilakukan, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa ini bukan tindakan yang akan menyelesaikan masalahnya. Satu organisasi pengusung politik identitas dilindas, kumpulan lain akan muncul untuk terus mengeksploitasi keterasingan ini lewat politik identitas.

Politik identitas hanya dapat dirobohkan jika penyakit keterasingan ini dapat diberantas. Pembangunan solidaritas antar anggota masyarakat adalah sentral dalam upaya ini. Tapi, yang lebih penting lagi adalah perlawanan terhadap kapitalisme, biang-keladi penyakit keterasingan ini.

“Rendang Babi” adalah Panggilan untuk Melawan Kapitalisme

Kasus “rendang babi” ini memberi satu petunjuk kuat tentang parahnya penyakit keterasingan yang diidap oleh masyarakat Indonesia. Namun adu narasi yang terjadi sama sekali tidak menyentuh pokok persoalan yang menjadi gara-gara sehingga masyarakat Indonesia harus terbelah dan saling bermusuhan satu sama lain. Kita harus bekerja keras untuk meluruskan narasi, menunjukkan bahwa isu “rendang babi” ini dihantui oleh kapitalisme.

Jika tidak mau masyarakat Indonesia terus meributkan persoalan identitas, kita harus mulai berpikir untuk mengarahkan upaya untuk menggerus dan mentransformasi relasi-relasi sosial di bawah kapitalisme ini.***

Palu, medio Juni 2022

Kepustakaan

Fromm, Erich. Escape From Freedom. New York: Rinehart, 1941.

Marx, Karl. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. Translated by Martin Milligan. Dover Books on Western Philosophy. New York, NY: Dover Publications. 2007.

Paterson, Mark. Consumption and Everyday Life. London and New York: Routledge. 2006.

Obradović, Sandra & Power, Séamus & Sheehy-Skeffington, Jennifer. “Understanding the psychological appeal of populism”. Current Opinion in Psychology. 35. 2020. https://www.researchgate.net/publication/342351315_Understanding_the_psychological_appeal_of_populism.