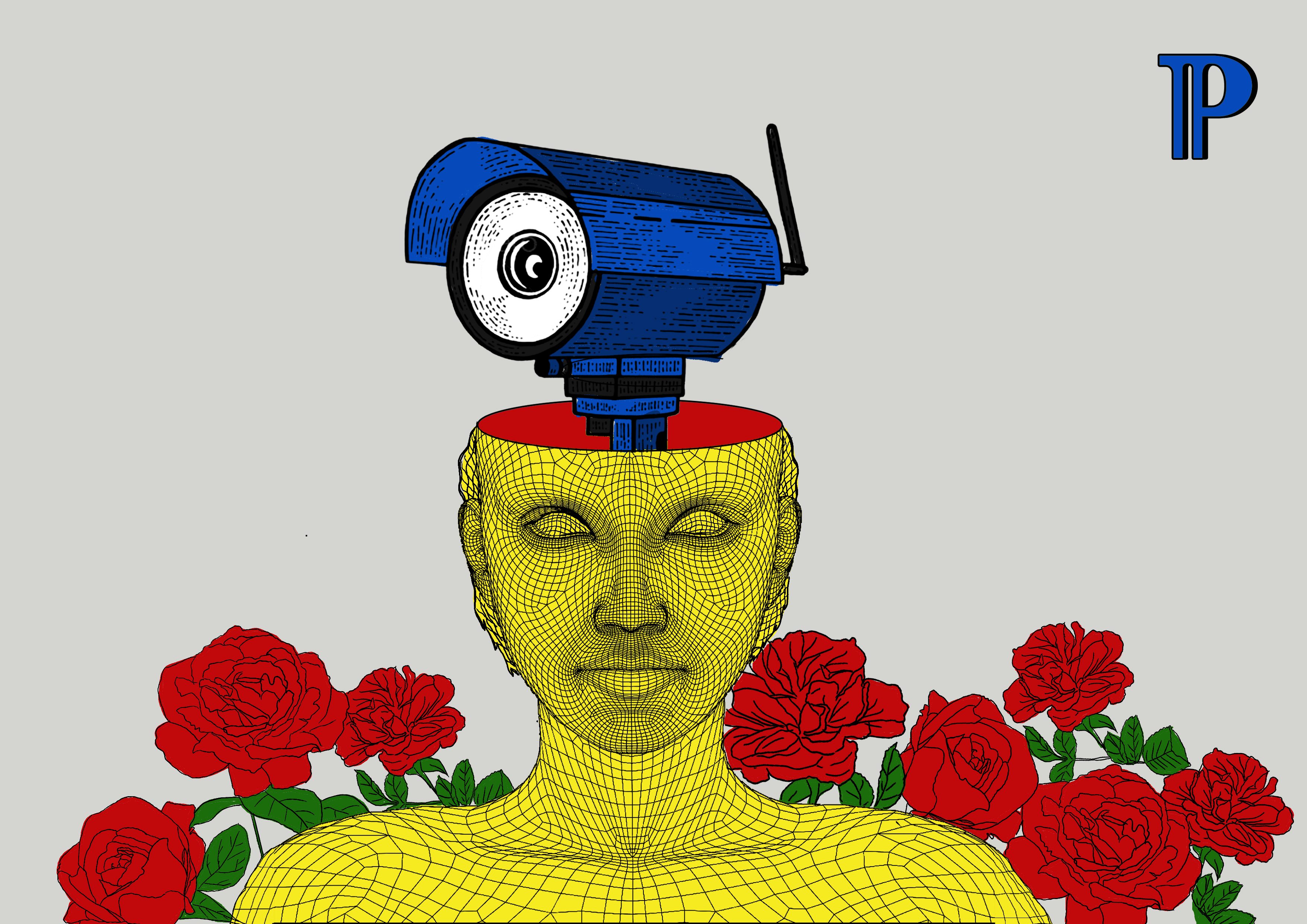

Ilustrasi: Jonpey

Judul buku: Paralegal: Titik Balik Kesadaran

Penulis: Eman, Wahyudin, Hikmat, Herlia,

Muhammad Ridwan, Sayid M.

Penyunting: Erni Herdiani dan Tim LBH Bandung

Penata letak: Wirdan Ardi Rukmana

Ilustrasi dan sampul: Heri Herdiansyah Suhandi

Penerbit: LBH Bandung,

didukung oleh Yayasan TIFA Foundation

Pengantar

PADA Juli 2017, saya memutuskan untuk ‘main’ ke basis kawan-kawan buruh di Majalaya dan Majalengka, Jawa Barat sembari melakukan penelitian pribadi mengenai kehidupan buruh dan gerakan buruh di sana, sebelum berangkat melanjutkan studi ke London. Sekitar dua minggu, saya makan, tidur, tinggal dan belajar bersama kawan-kawan buruh yang diorganisir oleh Konfederasi Serikat Nasional (KSN), sebuah konfederasi serikat buruh yang didirikan tahun 2011.

Saya yang datang sendirian disambut oleh kawan Hermawan di Cileunyi, Bandung. Setelah naik motor sekitar 15 menit, sore itu kami makan di sebuah warung tenda pecel lele di pinggir jalan Cicalengka yang panas dan penuh debu dengan lahap. Setelah makan, saya ditemani ke rumah seorang kawan buruh perempuan di Majalaya untuk menginap dan tinggal di sana. Selama sekitar 10 hari berada di Majalaya, saya makan, tidur dan ngobrol bersama kawan-kawan buruh perempuan di rumah-rumah mereka, mencamil seblak terenak sambil melakukan wawancara penelitian, dan juga menyaksikan langsung proses kerja mereka sehari-hari. Hasil penelitian saya di Majalaya ini di antaranya saya tuangkan dalam tulisan ini.

Dari Majalaya, saya pun melanjutkan perjalanan ke Majalengka. Ketika itu, ada beberapa rapat pengorganisiran dan semuanya dipimpin oleh anak-anak muda yang literally harapan bangsa: buruh-buruh pabrik keramik yang berserikat. Di penghujung hari terakhir saya di Majalengka, selepas perbincangan soal penelitian selesai, seorang kawan buruh memberikan sebuah buku yang ia tulis kepada saya, judulnya Paralegal: Titik Balik Kesadaran, lengkap dengan tanda tangannya di dalam buku. Katanya, ‘buat kenang-kenangan, teh. Sukses kuliahnya, ya, nanti main lagi ke sini.’

Buku tersebut, bersama beberapa buku kesayangan lainnya, saya bawa ke London dan menemani perjalanan studi saya. Setelah menamatkan kuliah sampai sekarang, saya belum pernah lagi mengunjungi kawan-kawan di Majalengka. Saya pun belum pernah melakukan tinjauan yang menyeluruh atas isi buku tersebut; hanya sesekali saja saya menceritakan isi buku itu di kelas tutorial dan seminar ketika berkuliah di negeri orang. Sekarang, setelah hampir empat tahun berselang, saya ingin melakukan tinjauan yang lebih lengkap atas buku yang spesial itu. Hitung-hitung sebagai bentuk terima kasih saya kepada kawan-kawan di Majalengka.

Kisah-kisah pengalaman berlawan yang detail dan saling terhubung

Sebelum meninjau buku Paralegal: Titik Balik Kesadaran, saya telah melakukan tinjauan atas dua buku yang ditulis langsung oleh para aktivis gerakan buruh di Indonesia. Buku ini, dalam hemat saya, memiliki cara bertutur yang sama dengan dua buku tulisan para aktivis gerakan buruh. Mirip dengan kedua buku tersebut, buku setebal 145 halaman ini juga menyajikan kisah-kisah perlawanan rakyat di era neoliberal melalui tuturan langsung para pelaku/aktivis di dalamnya. Namun, berbeda dengan kedua buku yang telah saya tinjau lebih dulu, keenam penulis dalam buku ini berasal dari latar belakang yang berbeda. Tidak semuanya bekerja sebagai buruh pabrik atau merupakan pengurus serikat buruh/pekerja. Beberapa dari mereka merupakan warga yang lingkungannya dicemari, organizer buruh-tani, atau mahasiswa dan pelajar.

Namun, sama dengan dua buku sebelumnya, buku ini juga menyalakan harapan. Di tengah gempuran berbagai narasi gegap gempita tentang pembangunan infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memajukan negara, dan lain sebagainya, buku ini justru menunjukkan kenyataan sebaliknya: bahwa berbagai pembangunan infrastruktur yang dilakukan sering kali justru mengabaikan kesejahteraan manusia dan alam. Selain itu, buku ini juga menggarisbawahi hal penting lainnya, bahwa rakyat terus mengorganisir diri dan melakukan perlawanan atas berbagai model pembangunan yang menyengsarakan manusia dan lingkungan yang dilakukan oleh kelas penguasa tersebut; sebuah kenyataan sosial yang sering kali tidak diberitakan oleh media mainstream apalagi menjadi sorotan publik.

Dalam buku ini, keenam penulis menceritakan pengalaman berlawan mereka yang beragam, mulai dari melawan pembangunan pabrik semen yang mengabaikan kesehatan masyarakat dan lingkungan, bersolidaritas menghadiri sidang-sidang kriminalisasi aktivis, menuntut dipenuhinya hak-hak dasar sebagai buruh di tempat kerja, hingga pengalaman mereka digebuki dan disiksa aparat (nan keparat). Meski cerita yang disajikan berbeda-beda, akan tetapi, semua cerita yang disajikan sebetulnya memiliki benang merah, terutama dalam persinggungan setiap penulis di dalamnya dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), baik sebagai paralegal maupun sebagai pihak yang didampingi oleh LBH.

Selain itu, semua cerita yang disajikan juga berada dalam konteks situasi sosial politik yang sama. Cerita-cerita mengenai perlawanan rakyat sehari-hari ini berada di dalam konteks politik neoliberalisme yang mengedepankan narasi bahwa neoliberalisme merupakan akhir dari sejarah melalui slogannya yang terkenal “there is no alternative” (tidak ada alternatif, terj.). Dalam hal ini, keenam tulisan di dalam buku ini merupakan kontra narasi atas hal tersebut. Melalui kisah-kisah di dalamnya, buku ini menunjukkan bahwa “there is always alternative” (selalu ada alternatif, terj.). Selain itu, pengalaman-pengalaman berlawan rakyat yang dituliskan di dalam buku ini juga berperan penting dalam membentuk imajinasi perubahan yang keberadaannya semakin menghilang di tengah masyarakat.

Terlebih lagi, dalam konteks Indonesia, masyarakat yang secara historis dikonstruksikan sebagai floating mass atau massa mengambang semasa Orde baru selalu ditempatkan sebagai pihak yang pasif dalam pembangunan. Namun, di era reformasi, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pun ternyata masih belum terlalu banyak mengalami perubahan. Dalam hal ini, bentuk partisipasi paling tinggi yang melibatkan elemen masyarakat masih sebatas menerima ‘sosialisasi’ atas berbagai kebijakan politik yang dirumuskan oleh para penyelenggara negara secara paternalistik, top-down, dan tidak demokratis. Dampaknya, secara umum, masyarakat cenderung terbiasa mengamini peran para penerima kebijakan tanpa mampu mempertanyakan atau mengkritisinya. Dalam buku ini, hal tersebut dipotret Eman dalam kisah bertajuk ‘Kembalikan Lingkungan Sehat Kami.’

Kemudian, di tengah hilangnya diskursus dan analisis kelas, di mana konsekuensinya masyarakat selalu didefinisikan sebagai entitas yang tunggal dengan kepentingan yang seragam, buku ini menegaskan bahwa hingga kini masyarakat masih terdiri atas kelas-kelas sosial yang bertentangan kepentingannya satu sama lain. Kisah ‘Investor Datang, Sejahterakan Kami (Penguasa, Pengusaha Bagi Komisi)’, yang ditulis oleh Hikmat, misalnya, dengan gamblang menggambarkan perjuangan para buruh di sebuah pabrik keramik di Majalengka dalam melawan kelas pemilik modal yang mempekerjakan mereka secara kurang manusiawi.

Selain karena menunjukkan kisah-kisah perlawanan rakyat sehari-hari, cerita-cerita dalam buku ini pun penting karena disajikan dari sudut pandang orang pertama, pelaku gerakannya langsung. Selama ini penulisan sejarah cenderung masih didominasi oleh mereka yang merepresentasikan kepentingan kelas penguasa. Akibatnya, banyak hal-hal penting justru malah ditutupi dan tidak diketahui kebenarannya oleh rakyat banyak. Oleh karena itu, kehadiran buku ini dapat dikatakan merupakan oase di tengah kegersangan intelektual dan imajinasi politik tersebut.

Dari tuturan para penulis buku ini, kita juga dapat mengetahui wajah perlawanan yang mereka lakoni, lengkap dengan nama setiap orang beserta organisasi-organisasi rakyat yang terlibat dalam semua pengalaman yang mereka lalui. Penyebutan nama-nama, organisasi dan peristiwa secara detail ini, menurut saya, menunjukkan bahwa para aktivis gerakan rakyat cenderung tidak menganggap siapa pun memiliki peran yang kecil atau tidak penting. Para penulis—secara tidak sadar—telah berusaha memberikan apresiasi atas berbagai aktor dan organisasi tersebut dan tidak menghilangkan siapa pun dari kisah dan sejarah yang telah dilalui. Ini tentu berbeda dengan sejarah yang datang dari penguasa yang biasanya justru menghilangkan peran orang-orang kecil atau rakyat biasa di dalamnya.

Meski demikian, ketiadaan penghilangan nama dalam kisah-kisah yang dituturkan oleh para penulis ini juga memiliki dua sisi. Di satu sisi, hal itu menunjukkan bahwa ketika sejarah direkam oleh pelakunya langsung, maka hal-hal yang detail itu menjadi terekam dengan baik. Namun, di era yang marak mengkriminalisasi aktivis ini, penyebutan nama-nama secara detail tersebut, menurut saya, cenderung mengandung risiko apalagi ketika perjuangan atau perlawanan yang dilakukan masih terus berlanjut. Namun begitu, bagi saya, buku ini—sebagaimana pula dua buku yang saya sebutkan sebelumnya—tetap merupakan dokumentasi sejarah yang amat berharga bagi gerakan rakyat di Indonesia yang dapat dikatakan masih cenderung belum terlalu kuat dalam mendokumentasikan gerakan/perjuangannya sendiri.

Potret perlawanan rakyat di tengah menguatnya neoliberalisme

Kisah-kisah perlawanan di tengah konflik lahan, terutama perampasan lahan petani kecil/buruh tani oleh perusahaan milik negara, merupakan kisah paling banyak diceritakan dalam buku ini.

Perampasan lahan telah membuat para petani dan rakyat kecil semakin kehilangan akses terhadap tanah. Akibatnya, sebagian besar dari mereka pada akhirnya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang sangat tidak memadai atau pindah ke kota dan menjadi pekerja informal. Sebagian lagi, seperti di Indramayu, misalnya, mengirimkan anak-anak mereka untuk menjadi pekerja domestik di luar negeri. Perampasan lahan yang merupakan salah satu bentuk dari akumulasi primitif ini memang kian marak di era neoliberalisme. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa perampasan lahan terus terjadi di berbagai daerah dengan intensitas yang semakin meningkat; ribuan orang dikriminalisasi karena mempertahankan tanah yang mereka miliki.

Meski demikian, para buruh-tani yang tersingkir dari tanahnya ini tidaklah tinggal diam dan justru terus melakukan perlawanan. Upaya perlawanan dan pengorganisiran diri para buruh-tani ini misalnya dikisahkan dalam ‘Catatan di Medalsari’ yang ditulis oleh Wahyudin. Dengan cukup detail, Wahyudin menceritakan keterlibatannya dalam pengorganisiran buruh-tani di Karawang, Jawa Barat, melalui organisasi bernama Serikat Petani Karawang (Sepetak). Wahyudin bahkan menceritakan tantangan-tantangan yang ia hadapi dalam kesehariannya ketika terlibat sebagai organiser petani di Karawang. Selain itu, Wahyudin—sebagaimana para penulis lain di dalam buku ini—juga mencantumkan detail gugatan hukum yang mereka perjuangkan, di dalam tulisannya.

Cerita-cerita perlawanan di tengah meningkatnya pembangunan yang mengabaikan keselamatan manusia dan lingkungan juga dikisahkan dalam buku ini. Kisah perlawanan dan pengorganisiran warga dalam melawan pembangunan sebuah pabrik semen di wilayah Sukabumi misalnya, dikisahkan Eman dalam ‘Kembalikan Lingkungan Sehat Kami.’ Menurut Eman, pembangunan pabrik semen yang berjarak hanya beberapa meter dari permukiman warga itu telah merusak kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Para penyelenggara negara seperti Bupati sama sekali tidak menunjukkan pembelaannya terhadap warga dan cenderung mendukung kepentingan pemilik pabrik. Hal seperti ini terjadi juga di Jawa Tengah dan di tempat-tempat lainnya di Indonesia. Di tengah semakin menguatnya neoliberalisme, peran negara memang semakin bergeser menjadi pengakomodir kepentingan investor/pemilik modal semata. Keberpihakan para penyelenggara negara terhadap kepentingan pemilik modal/investor ini pun memang merupakan salah satu sorotan dari buku ini.

Selain itu, praktik race to the bottom –di mana kelas pemilik modal berlomba-lomba mencari, membuat atau memindahkan lokus produksi ke wilayah dengan tenaga kerja murah dan berlimpah—juga disorot dalam buku ini melalui cerita yang ditulis oleh Hikmat berjudul ‘Investor Datang, Sejahterakan Kami (Penguasa, Pengusaha Bagi Komisi).’ Dengan cukup rinci, Hikmat menceritakan perjuangan Cemut dan kawan-kawan dalam melawan praktik race to the bottom ini di sebuah pabrik keramik di Majalengka tempat mereka bekerja. Upah yang sangat rendah dan tanpa tunjangan sosial, jam kerja yang panjang, serta ketiadaan jaminan kesehatan merupakan kondisi kerja yang dihadapi dan dilawan oleh Cemut dan kawan-kawannya.

Kisah pengorganisiran diri yang dilakukan oleh Cemut dan kawan-kawannya di pabrik keramik ini pun diceritakan dalam tulisan yang sama. Mulai dari proses pembentukan serikat tingkat pabrik, siapa saja yang terlibat dan bagaimana caranya, cerita-cerita perjuangan aksi dan advokasi yang mereka lakukan, hingga upaya pemberangusan serikat berupa intimidasi serta pelarangan berserikat yang mereka alami, semuanya diceritakan dengan cukup detail. Proses pengorganisiran diri para buruh di pabrik keramik ini pun memperkaya pengetahuan kita mengenai pengorganisiran buruh pasca Orde Baru, yang selain menggeliat tapi juga menghadapi banyak tantangan, termasuk pemberangusan serikat/union busting. Kini, tantangan itu juga mencakup ancaman kriminalisasi aktivis serikat atau gerakan buruh, yang semakin marak di tengah pemberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dipenuhi dengan pasal karet.

Selain kriminalisasi, para aktivis gerakan rakyat pun sering kali menghadapi kekerasan berupa penyiksaan dan bahkan penembakan oleh aparat (baik TNI maupun kepolisian). Seperti dikisahkan oleh Herlia dalam ‘Aku dan Gunung Kandaga’ serta Sayid M. dalam ‘Curhat.’ Penyiksaan dan penembakan warga oleh aparat baik TNI maupun kepolisian memang merupakan hal yang sering terjadi dalam setiap konflik lahan. Dalam kurun waktu 2015-2019 saja tercatat sebanyak 757 orang dianaya, 75 orang ditembak dan 55 orang lainnya tewas ketika mempertahankan tanah mereka.

Namun, di balik kekerasan yang dihadapi oleh para aktivis ini, banyak pula cerita solidaritas yang hadir. Solidaritas yang hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari menghadiri sidang kriminalisasi aktivis, seperti dituturkan oleh Muhammad Ridwan dalam ‘Perjuangan Masyarakat dari Sudut Pandang Pengikut’ hingga membantu merawat aktivis yang disiksa oleh para aparat nan keparat. Sayid M. dalam ‘Curhat’ misalnya, menceritakan pengalamannya dirawat oleh sepasang suami istri buruh-tani setelah ia disiksa oleh aparat.

Solidaritas yang datang dari sesama warga yang saling bantu ketika ada yang diserang aparat ini, menurut saya, menggambarkan absennya peran negara dalam melindungi rakyat pekerja, dan pada saat yang sama, solidaritas yang ditunjukkan ini juga menunjukkan bahwa wajah perlawanan rakyat sehari-hari dibangun di atas nilai-nilai empati dan kepedulian pada sesama.

Penutup

Secara personal, membaca setiap kisah yang ada di dalam buku ini telah membuat saya jadi ingin menelusuri lebih lanjut seluk beluk perlawanan yang dilakukan oleh masing-masing penulis. Selain itu, saya juga jadi ingin mengetahui lebih kelanjutan cerita perlawanan yang dilakukan oleh keenam penulis. Saya ingin mengetahui, misalnya, bagaimana kelanjutan cerita perlawanan Herlia setelah ia mengikuti sekolah paralegal di LBH Bandung. Juga cerita Sayid M., saya jadi penasaran, bagaimana kelanjutan perjuangannya baik dengan kawan-kawannya di Makassar maupun dengan kawan-kawannya yang berada di Indramayu.

Keenam kisah perlawanan di dalam buku ini tentu hanya sebagian kecil dari ribuan kisah lain yang ada hingga saat ini. Selain itu, masing-masing penulis dalam buku ini pun tentu memiliki ratusan kisah lain, selain yang mereka ceritakan dalam buku ini. Namun, cerita-cerita perlawanan serta kemenangan perjuangan yang disajikan dalam buku ini—meski tidak terlalu banyak secara kuantitas—tetap memberikan optimisme bahwa gerakan rakyat selalu bisa membawa harapan.

Sesuai dengan judulnya, persinggungan keenam penulis buku ini dengan LBH baik sebagai paralegal maupun sebagai pihak yang didampingi oleh LBH dalam advokasi mereka, telah menjadi titik awal perlawanan yang mereka lakukan. Selain menunjukkan peran penting LBH dalam pengorganisiran rakyat, kisah-kisah yang disajikan dalam buku ini juga menunjukkan bahwa perlawanan rakyat dibangun di atas rasa empati, kepedulian, dan solidaritas yang tinggi terhadap sesama. Dalam hal ini, cerita-cerita perlawanan yang disajikan dalam buku ini juga sekaligus menunjukkan bahwa selalu ada alternatif dan masyarakat bisa terus berubah, bertransformasi menuju buen vivir/kehidupan baik yang mereka cita-citakan.***

Fathimah Fildzah Izzati: editor IndoPROGRESS; peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI; anggota SINDIKASI.