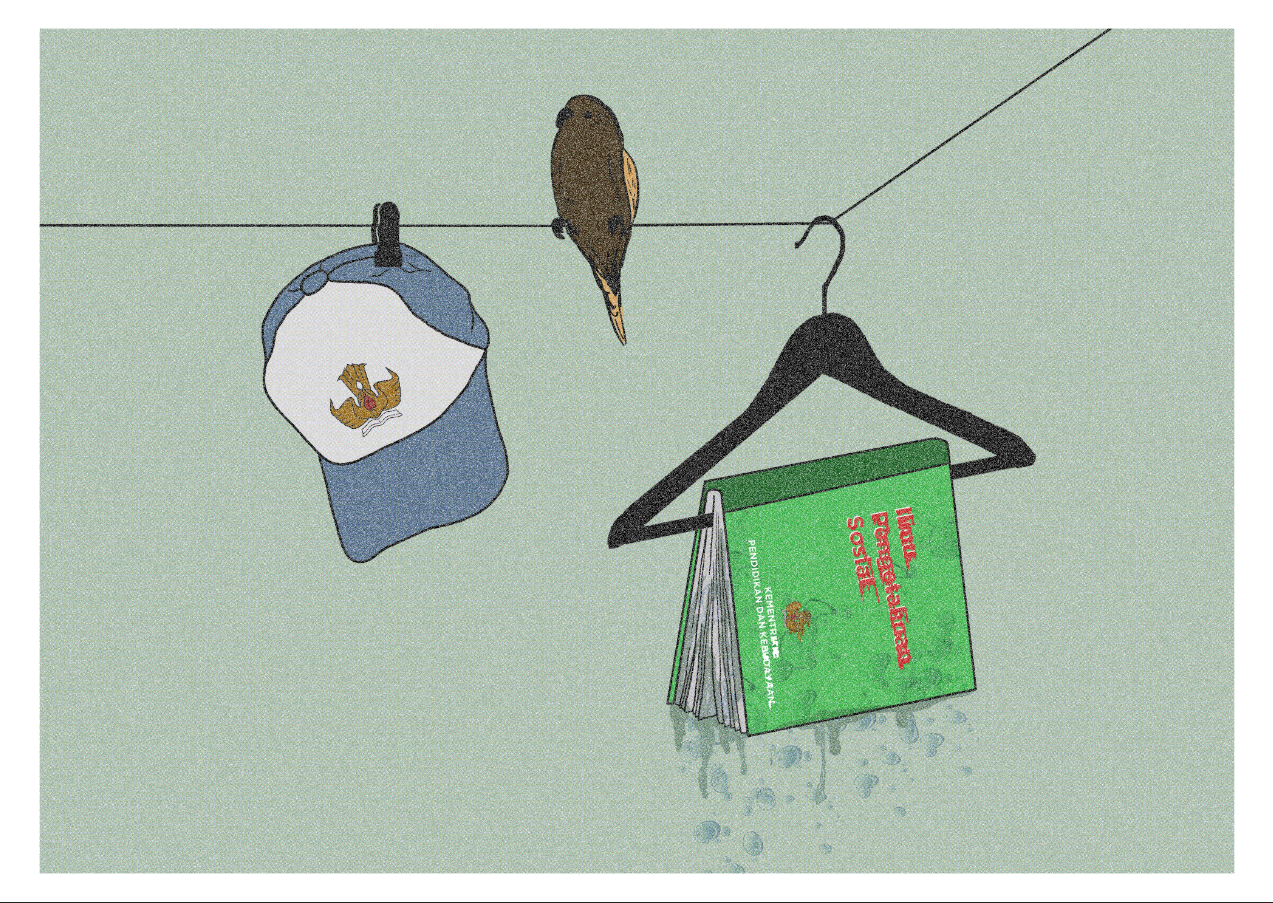

Ilustrasi: Jonpey

LIMA esai Ben K. C. Laksana dalam serial “pendidikan demokrasi radikal” di Indoprogress benar-benar menjadi oase menyegarkan di tengah kemarau pendidikan demokrasi yang sejauh ini terasa semakin tidak relevan. Apa yang diajarkan cenderung mengambang pada segi-segi normatif, alih-alih dapat menjelaskan demokrasi yang semakin semrawut. Kesegaran yang ditawarkan Ben dalam rangkaian esainya itu merangsang saya memberi sejumlah catatan dan komentar komplementer, terutama dari sudut pandang pelajar.

Saya adalah siswa kelas XII peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam (MIPA). Kegiatan belajar mengajar (KBM) daring yang berlangsung sejak Juli kemarin akan selesai kurang dari sebulan. Khusus bagi saya dan 464 teman seangkatan, semester ini menjadi saat terakhir kami terlibat dalam pembelajaran reguler. Januari mendatang, kami akan disibukkan rangkaian kegiatan menjelang kelulusan dan persiapan mendaftar perguruan tinggi.

Kesempatan mengenyam pembelajaran di rumah sebagai imbas pandemi yang mula-mula saya pikir akan membuat jenuh ternyata membawa segelintir hikmah. Di luar rutinitas menyelesaikan pekerjaan sekolah, kelebihan waktu luang dapat digunakan untuk merefleksikan apa yang saya dapatkan di pendidikan dasar dan menengah selama hampir 12 tahun terakhir dan apa pengaruhnya untuk kepribadian saya. Evaluasi ringkas itu kemudian saya kemas dalam catatan ini, dengan terlebih dulu menyisihkan bagian yang terasa terlalu subjektif.

Sebelum berpanjang kata, saya jabarkan terlebih dulu lima tulisan Ben yang panjang dan bernas itu dalam beberapa pokok pikiran:

- Program ‘Merdeka Belajar’ yang diklaim sebagai terobosan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tidak menawarkan kebaruan dalam segi apa pun, selain daur ulang atas berbagai formulasi usang seperti logika pasar, reduksi pemikiran-pemikiran kritis, serta kebebasan semu yang dibungkus premis pendidikan sebagai ‘kepanjangan tangan negara dalam menyusun cetak biru karakter warga negaranya’;

- Tantangan berat harus dihadapi institusi pendidikan ketika muncul antagonisme antara semangat perubahan lewat implikasi nilai-nilai kontra-hegemoni dengan status quo dan reputasi yang telah dipertahankan sejak lama. Akibatnya, institusi pendidikan sebagai komponen sistem pendidikan yang sebenarnya leluasa mengeksekusi gagasan justru mempersempit ruang bagi gagasan-gagasan orisinal yang bersifat kontra-hegemoni;

- Keterbukaan akan situasi konkret dan kontekstual di masyarakat, kendati diusahakan sejak lama untuk didekatkan dalam kerangka pendidikan, tetap saja terhimpit bentuk-bentuk optimisme delusional yang utopis, padahal ia merupakan salah satu etape yang menentukan dalam aktualisasi wacana pendidikan demokratis dan emansipatoris;

- Komitmen yang tinggi akan demokrasi radikal serta persuasi yang menaruh harapan akan perubahan lewat perlawanan terhadap sistem yang menindas mestilah lebih dulu dikokohkan sebagai outline pendidikan sebelum menyusun persoalan-persoalan teknis seperti kurikulum, tenaga pengajar dan siswa itu sendiri.

Empat pokok di atas tentulah belum representatif untuk menyimpulkan seluruh paparan Ben yang mengelaborasi berbagai sumber itu. Akan tetapi, dari empat pokok itu, saya dapat menarik simpulan bahwa konsolidasi wacana pendidikan demokrasi di Indonesia mengalami kegagalan fundamental karena hegemoni negara serta segala rupa intervensinya dalam menentukan hasil akhir sumber daya manusia cenderung lebih besar daripada kapabilitas infrastruktur pendidikan (sekolah, pengajar, stakeholder ) mengondisikan iklim pendidikan demokrasi yang konkret dan kontekstual. Hegemoni negara dalam urusan ini dikemas dalam beragam bentuk, mulai dari membentuk watak birokratis, mengekalkan paternalisme dan hierarki, mempertahankan kesenjangan sosial-ekonomi hingga propaganda terselubung lewat berbagai media pembelajaran (buku, film, modul, dsb).

Pendek kata, negara kebelet dan mendesak pendidikan menghasilkan tenaga kerja sebanyak mungkin, alih-alih pribadi berkarakter kuat, berintegritas dan menjunjung tinggi demokrasi. Alhasil, pendidikan kini hanyalah produsen buruh bertenaga murah—tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah pribumi era kolonial Belanda dahulu.

Dari pandangan dan simpulan yang saya dapatkan dari tulisan Ben, jelas bahwa pendidikan dan jargon-jargon ‘demokrasi’ yang saya dapat selama ini tak kurang merupakan antitesis konsepsi Ben ihwal pendidikan demokrasi radikal. Berdasarkan pengalaman yang saya rasa dan catatan yang saya himpun, kegagalan wacana pendidikan demokratis tersebut bertolak dari tiga persoalan fundamental yang menentukan sukses-tidaknya aktualisasi seluruh wacana. Tiga pokok itu ialah: ketidaksetaraan siswa yang dilembagakan akibat inklinasi penyeragaman yang dilakukan sembarangan lagi ceroboh; pelemahan daya dorong siswa berpikir dan bersikap kritis dengan kiat-kiat argumentasi; serta kepatuhan siswa yang berwujud manipulasi kebebasan semu yang kontradiktif dengan hakikat kebebasan yang sejati.

Untuk memberi pembagian yang tegas, catatan ini akan saya bagi menjadi tiga bagian bersambung. Dalam bagian pertama ini, sesuai judul, saya akan menelaah ketidaksetaraan siswa sebagai subyek pendidikan yang dilembagakan melalui berbagai metode.

Keberagaman sebagai Bencana

Khalayak mafhum jenjang pendidikan menengah di Indonesia memiliki beragam variasi. Di jenjang menengah pertama, selain sekolah menengah pertama (SMP), terdapat bentuk pendidikan berbasis penguatan agama, secara eksplisit Islam, madrasah tsanawiyah. Di tingkat berikutnya, terdapat sekolah menengah atas (SMA) dengan rata-rata dua sampai tiga kategori peminatan dalam pembelajaran, seperti MIPA; ilmu pengetahuan sosial (IPS); dan ilmu bahasa. Terdapat juga sekolah menengah kejuruan (SMK) yang merupakan fusi tiga sekolah vak: sekolah teknik menengah, sekolah menengah ekonomi atas dan sekolah menengah industri pariwisata.

Setiap sekolah—sebagai unit satuan pendidikan—mempunyai kekhasan, kualifikasi serta hasil akhir yang berbeda, pun dengan prospek keberlanjutannya. Selain itu, tiap satuan pendidikan memiliki kriteria capaian minimum, terdiri dari aspek kognitif dan afektif. Capaian tersebut, sekalipun bukan harga mati, kerap menjadi taktik sekolah untuk menyengat gairah belajar para siswa meski tetap saja semua itu terpulang pada pribadi siswa dan karakter pribadinya.

Perbedaan capaian dan hasil akhir merupakan sintesis rupa-rupa faktor penunjang yang berbeda antara satu siswa dan siswa lain. Dalam idealisme ini, keberagaman capaian siswa menjadi konsekuensi pendidikan multikultural sekaligus bahan bakar memompa semangat kreatif dan pengembangan kualitas pribadi siswa secara sehat dan sportif.

Akan tetapi, seperti semua idealisme dan cita-cita pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa yang mendapati kegagalan dalam realisasi, eksistensi keberagaman selalu dinilai sebagai bencana. Capaian siswa yang beragam diasosiasikan sebagai kesemrawutan sistem pendidikan, kegagalan pelaksanaan regulasi dan kurikulum, bahkan sinyal penggantian kurikulum. Tanpa mempertimbangkan secara bijak berbagai perbedaan latar belakang, watak dan lingkungan siswa, negara memandang bahwa capaian dan standar kompetensi setiap pelajar harus diseragamkan dan ditetapkan sebagai standar nasional. Celakanya, penyeragaman terus-menerus dilakukan secara sembrono, tergesa-gesa dan sama sekali tidak peka atas problematika pendidikan yang lebih kompleks.

Kesembronoan prosedur ini, alih-alih menghasilkan indikator terukur dan obyektif, justru terus-menerus melahirkan produk kurikulum compang-camping yang selalu gagal terealisasi di lapangan. Kekeliruan bahwa capaian siswa metropolitan yang hidup 24 jam di bawah cakrawala teknologi harus disamakan dengan mereka yang tinggal di daerah 3-T yang masih harus mengantre jatah listrik dari diesel satu kampung mengakibatkan blunder di dalam menentukan capaian dan kompetensi individu, yang diukur melalui angka-angka mati di ijazah atau rapor.

Penyeragaman sebagai solusi atas keberagaman yang dianggap bencana nyatanya telah klise, bahkan hampir historis. Sejak diprioritaskan pada 1975, sedikitnya Kementerian yang mengurusi pendidikan telah mengganti kurikulum sebanyak tujuh kali atau rata-rata enam tahun sekali. Bandingkan dengan Jepang, yang sejak reformasi pendidikan 1987 hingga kini hanya meninjau ulang kurikulum sebanyak tiga kal atau Britania Raya yang sejak 1988 hanya empat kali. Ingat bahwa kedua negara tersebut hanya menyesuaikan elemen-elemen non-esensial agar sesuai situasi dan waktu, bukan menyusun kurikulum baru dengan substansi yang berbeda sama sekali.

Membiarkan Inklinasi Ketidaksetaraan

Memang tidak mudah dan tidak akan mudah menjelaskan cara pandang baru atas masalah capaian pendidikan yang beragam ini. Para perumus kebijakan pendidikan hari ini—sekalipun ia mempunyai pengalaman dan pergaulan hingga ke luar negeri—nyatanya dibesarkan di semesta Orde Baru yang terobsesi dengan kemapanan, stabilitas dan keseragaman yang cara-cara mewujudkan obsesi itu di atas segala-galanya. Langkah penyeragaman yang berlangsung tergesa-gesa, grusa-grusu dan asal jadi berupa produk kurikulum compang-camping ini bukan saja berdampak pada blunder dan kekeliruan persepsi yang substansial, yaitu gagal menghasilkan keseragaman, namun sebaliknya, sukses menumbuhkan ketidaksetaraan atau ketimpangan.

Produk ketidaksetaraan ini seakan-akan dilumrahkan. Menurut statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2019 lalu, jumlah pelajar SMA peminatan MIPA yang ikut serta dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) berjumlah 959.182, sedang peminatan IPS lebih sedikit, 931.638. Dengan asumsi fluktuasi jumlah peserta didik yang tidak terlalu jauh, terdapat rentang 27.544 siswa lebih memilih jurusan MIPA, pukul rata 810 siswa di setiap provinsi. Apa arti angka-angka ini? Lebih dari 27 ribu siswa menilai peminatan MIPA mempunyai prospek yang lebih baik daripada IPS ketika ia mendaftarkan ke SMA. Jumlah ini belum dibandingkan dengan pendaftar dan lulusan SMK.

Mengenai yang disebutkan terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun yang sama menyebut jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta orang, dengan 10.42% di antaranya adalah lulusan SMK. Dengan fakta tersebut, tentu orang tua siswa SMP akan berpikir dua kali sebelum mendaftarkan anak mereka ke SMK. Lagi-lagi orientasi pasar dan logika ‘sekolah-kerja’ sampai saat ini masih menjadi ragangan berpikir yang diulang-ulang dan dipelihara.

Pemerintah tentu dapat berdalih bahwa anggapan ‘lumrah’ atas praktik-praktik ketidaksetaraan ini tumbuh dari masyarakat sendiri. Akan tetapi, bukankah negara, wabil khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selama ini justru tidak mematahkan atau sekurang-kurangnya mengoreksi anggapan tersebut, melainkan menyokong dan melembagakannya melalui berbagai-bagai regulasi diskriminatif seperti segregasi jalur masuk perguruan tinggi negeri, penyempitan akses dan lain sebagainya? Di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, negara turut memangkas jumlah serapan tenaga kerja domestik yang berakibat meningkatnya angka pengangguran, terutama bagi lulusan SMK.

Pelembagaan tersebut tidak berhenti pada dampak sosiologis, melainkan juga dalam aspek esensial pendidikan, yakni pedagogis. Habitus yang dikembangkan sekolah sebagai unit pelaksana teknis terang memojokkan dan menganaktirikan siswa peminatan non-MIPA dengan pengaturan sirkulasi guru pengampu yang dibuat lebih longgar daripada kelas-kelas peminatan MIPA. Istilah ‘jam kosong’ pun akhirnya diasosiasikan sebagai tanda kemalasan belajar dan berdampak buruk bagi mentalitas siswa.

Stereotipe yang mengidentikkan siswa peminatan MIPA sebagai anak-anak tekun dan cepat menangkap pelajaran, sedikit bergaul namun berpengetahuan luas dan logis kerap disandingkan dengan siswa peminatan IPS atau bahasa yang diidentikkan anak malas, cenderung bandel, lambat menangkap pelajaran atau—menurut penuturan teman-teman saya—yang paling menyakitkan adalah dianggap tidak punya prospek masa depan cerah alias ‘madesu’—singkatan ‘masa depan suram’. Belum lagi stereotipe anak-anak SMK yang prospek kariernya paling mentok menjadi ASN. Alangkah dahsyatnya diskriminasi itu!

Stereotipe yang destruktif ini tentulah telah kelewat batas untuk dianggap sebagai cemeti pelecut semangat belajar. Itu tak lebih sebagai demotivasi dosis akut yang melemahkan karakter dan merontokkan semangat belajar itu sendiri.

Berhasilkah pelembagaan ketidaksetaraan yang secara klandestin dilakukan negara ini? Tak kurang ia adalah keberhasilan par excellence. Karena itu tidak perlu kita heran atau kecewa jika kemudian negara-negara maju berhasil meroketkan tenaga-tenaga ahli yang kemudian memproyeksikan Indonesia sebagai melting pot sekaligus laboratoriumnya, tetapi tak mendapatkan kompetitor sepadan dari orang Indonesia sendiri, setidak-tidaknya dari segi keunggulan. Tidak lain karena betapa pun kerasnya pemerintah mengklaim bahwa pendidikan telah dilakukan sebaik-baiknya, dalam kenyataan dan pelaksanaan, ketidaksetaraan masih terjadi secara merata dan dilembagakan secara struktural dan kontinu. Ia bukan tumbuh alami di masyarakat, tetapi disokong dan dibantu oleh negara.

Demokratisasi pendidikan yang dicanangkan Ben memang indah, tetapi sejauh kondisi dan situasi faktual belum mampu menjadikan setiap siswa sebagai subyek pendidikan setara di dalam keberagaman capaian dan kemampuan, ia kelihatannya tetap akan diam sebagai prinsip.***

(Bersambung).

Chris Wibisana adalah pelajar dan peneliti sejarah independen .