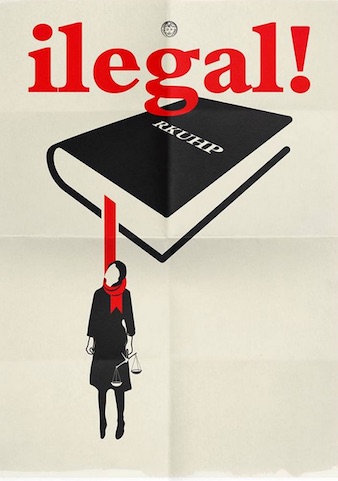

Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp Internartional Unlimited)

R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dikerjakan sejak tahun 1963, sudah rampung dan akan disahkan. R-KUHP ini akan menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang sudah berumur lebih dari satu abad, yang dipakai oleh Indonesia sejak tahun 1946 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Bukannya bahagia, masyarakat dan mahasiswa malah menolak pengesahan dan menuntut Pemerintah dan DPR mengkaji ulang R-KUHP sebab ada beberapa Pasal yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan rekodifikasi KUHP. Salah satunya ialah pengaturan mengenai hukum yang hidup di dalam masayarakat yang dimaknai sebagai hukum pidana adat. Di dalam R-KUHP Pasal 2 ayat (1) memuat frasa “…hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini”. Artinya, seseorang dapat dihukum ketika melanggar hukum yang hidup (the living law) yang ada dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam penjelasan disampaikan bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat, berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam proses penegakannya akan diberlakukan hukum pidana (delik) adat, yang memuat mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana adat ini akan dikompilasi oleh pemerintah daerah masing-masing dalam bentuk peraturan daerah.

Konsepsi Penegakan

Indonesia menganut sistem hukum Eropa continental/civil law, yang dalam konsepsinya menjadikan ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis sehingga menjadikannya sebuah hukum yang tertulis. Sedangkan hukum adat esensialnya adalah tidak tertulis. Profesor hukum yang paling banyak dikutip, Cornelis van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Oleh karena itu R-KUHP akan memaksakan hukum adat menjadi tertulis dan mengodifikasi ke dalam peraturan daerah. Di dalam R-KUHP tidak ditegaskan pula peraturan daerah yang dimaksud, dalam tingkatan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Ketidaktegasan ini akan memungkinkan terjadinya pertentangan maupun tumpang tindih pengaturan dalam peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota.

Di dalam KUHP mengenai hukum yang hidup tidak diatur. KUHP memberikan Penegasan melalui asas legalitas untuk membatasi antara hukum yang tertulis dan tidak, melalui Pasal 1 ayat (1) “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terlebih dahulu dari pada perbuatan itu”. Dalam komentarnya terhadap asas legalitas, R. Soesilo menyatakan bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, yang berarti larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang. Konsepsi mengenai hukum yang hidup di dalam masyarakat akan sangat membingungkan bila tidak secara jelas dan tegas dirumuskan dalam R-KUHP, sebab karakteristik hukum yang hidup di dalam masyarakat sangat mudah berubah dan selalu mengikuti arus perkembangan. Sebuah peraturan tertulis harus bisa melihat masa depan dan bertahan dengan waktu yang lama, karakteristik hukum yang hidup dalam masyarakat tidaklah cocok dengan konsepsi hukum tertulis.

Dalam penegakan hukum adat pidana, dirumuskan dalam R-KUHP Pasal 598 ayat (1) yaitu “Setiap Orang, yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana”. Selanjutnya dalam ayat (2) “Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f”. Pluralitas hukum adat yang ada di Indonesia akan menyebabkan kebingungan dalam proses penegakannya. Mulai dari siapa yang berhak menegakkan peraturan dan siapa yang menentukan kewajiban adat apa yang harus dilakukan dan dipenuhi. Masyarakat di Indonesia memiliki adat yang berbeda-beda, hal ini akan memungkinkan terjadinya pertentangan adat antara orang yang melakukan tindak pidana adat dan hukuman yang harus dipenuhi.

Penyimpangan Interpretasi Mengakibatkan Persekusi

Pengodifikasian hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam bentuk perda akan memungkinkan terjadinya pemaknaan yang melebar. Dimulai dari pendefinisian hukum adat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu memasukkan unsur agama dalam hukum adat. Pemaknaan unsur agama dalam hukum adat masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu, pembentukan perda atas hukum yang hidup akan sarat dimaknai dengan nilai-nilai agama di suatu daerah tersebut. Sehingga akan membingungkan melihat pasal yang mengatur mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat, akan dimaknai sebagai nilai adat atau agama.

Hal ini membuka peluang bagi masyarakat mayoritas pada suatu daerah dalam memaknai hukum yang hidup, akan terjadinya intervensi pemaknaan yang dapat melemahkan nilai dan norma yang ada.

Komnas Perempuan mencatat adanya 421 kebijakan yang diskrimiatif, yang 56% nya berbentuk peraturan daerah. Beberapa diantaranya bersifat diskriminatif berbasis gender, yang juga beririsan dengan nilai-nilai hukum adat. Salah satunya ialah perda no 8 tahun 2005 tentang larangan pelacuran. Perda ini tidak dirumuskan secara matang, sehingga batasan-batasan soal pelacuran tidak jelas. Akibatnya, orang-orang yang berada di wilayah teritori prostitusi dicurigai sebagai pelaku asusila. Selanjutnya ada Raperda Kota Depok tentang Kota Religius yang mengatur mengenai etika berpakaian sampai dengan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.

Perda ini berpotensi diskriminatif pada orang-orang yang tidak memeluk agama (penganut kepercayaan lokal). Raperda ini juga dalam rumusan sangat membingungkan sebab yang menjadi rujukan etika berprilaku adalah ajaran agama masing-masing. Raperda ini juga sudah sangat jauh mengintervensi ruang privat, sebab relegiusitas merupakan suatu hal yang bersifat sangat pribadi.

Perlu kita ketahui bahwa Perda-perda ini berangkat dari hukum yang hidup dalam masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan menimbulkan suatu kebijakan yang bersifat diskriminatif dan bahkan menimbilkan potensi persekusi. Kerap sekali kebijakan seperti ini menjadi legitimasi bagi kelompok sosial mayoritas untuk melakukan intimidasi bahkan persekusi kepada kelompok lain yang minoritas karena ketidaksesuaian dengan nilai dan norma yang ada.

Oleh karena itu bila perumus R-KUHP merumuskan pasal mengenai pengakuan atas hukum yang hidup dalam masyarakat untuk mengakomodir nilai-nilai budaya dan sosial yang ada dan tumbuh dalam masyarakat ialah niat yang baik. Bahkan untuk mengubah konsep KUHP peninggalan kolonial yang dianggap bersifat “obsolete and unjust” (telah usang dan tidak adil) serta “outmoded and unreal” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan) juga ialah niat yang baik. Namun bila niat baik ini justru memperkeruh masalah, melegitimasi intimidasi dan persekusi, menggerus eksistensi hukum adat, dan semakin memarginalkan kelompok minoritas maka lebih baik tidak sama sekali.

Bila hal ini niat baik, maka niat itu tidak tersampaikan. Sebab sejauh saya memandang, niat baik ini tidak baik. Oleh karena itu saya mengusulkan kaji ulang R-KUHP!***

Dios Lumban Gaol adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Medan