Kegembiraan anak-anak saat air laut naik di kawasan Teluk Wondama (foto: I Ngurah Suryawan)

SAAT esai ini saya tulis, berdasar data catatan lapangan tahun 2013, saya masih terus—dan akan selalu memikirkan—bagaimana meletakkan pondasi pendidikan dasar yang tangguh pada anak-anak Papua. Menurut saya, kondisi carut-marut pendidikan Papua saat ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan gedung sekolah, menggenjot infrastruktur, ataupun menggerakkan lebih banyak guru ke wilayah-wilayah pedalaman Papua. Keseluruhan unsur tersebut berada dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pondasi dari semuanya adalah visi tentang pendidikan bagi rakyat Papua. Diskusi tentang hal ini belumlah tuntas, masih sumir jika tidak dikatakan masih gelap gulita. Namun, jejak itu masih terlihat jelas. Dengan ketekunan dan pergumulan, benang merah pondasi serta visi pendidikan Papua ke depan akan lahir.

Pendidikan adat dan pengabdian zendelling serta misi di tanah Papua mencerminkan usaha mencari sinergi dalam mentautkan pendidikan “formal” pada peradaban orang Papua. Selalu ada tegangan dalam proses ini. Itu pasti. Namun, jejak mendalami kosmologi dan dunia kebudayaan orang Papua tidaklah pernah selesai. Saya berpendapat, para misionaris yang mengintroduksi pendidikan bagi orang Papua dari berbagai kalangan, pertama kalinya mencoba untuk memahami dunia berpikir orang Papua. Melalui dunia berpikir inilah mereka mencoba mengenalkan ide-ide baru, yang kemudian menautkan orang Papua dengan dunia lain, sebuah cakrawala lain yang membentang mengiringi sejarah perjalanaan Papua. Salah satu jalannya itu adalah melalui pendidikan (Kekristenan).

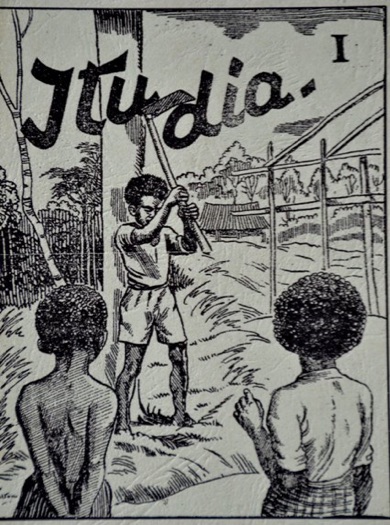

Para pengiat pendidikan senior Papua dan para mantan guru Belanda pasti sudah akrab dengan buku teks tipis berseri berjudul, ITU DIA! Djalan Pengadjaran Membatja untuk Nieuw Guinea. Di awal buku teks tipis yang sangat sederhana ini, I.S Kijne penulisnya, memulai dengan beberapa asas dalam pengajaran membaca di tanah Papua. Ia menuliskan:

Anak-anak sekolah harus merasa diri di dalam dunianja sendiri dan bukan di dalam dunia asing. Buku-buku batjaan jang biasa dipakai membawa anak-anak itu ke dalam dunia asing. Djalan pengadjaran ini mempergunakan benda dari dunia sekitar anak-anak sekolah. Tentu perkataan banjak jang harus diadjarkan kepadanja, tetapi perkataan itu semuanja lazim di Nieuw Guinea, sehingga dapat dipergunakannja terus. (I.S Kijne, 1951:3)

Poin bahwa, “Anak-anak sekolah harus merasa diri di dalam dunianja sendiri dan bukan di dalam dunia asing,” sungguh tajam dan mendalam untuk membicarakan “kegagalan” pendidikan yang menyentuh dunia berpikir orang Papua. Jika kita merenungi, kita mungkin gagap untuk memahami dunia berpikir orang Papua. Kegagapan kita, sebagai sebuah bangsa begitu akut sehingga terjerumus pada benang kusut stigmatisasi tanpa pencerahan yang memadai. Saya meyakini, salah satu cara melawan kegagapan kita memahami dinamika yang terjadi di tanah Papua adalah menghayati dunia berpikir orang Papua, yang salah satunya dibentuk dari tegangan interaksi mereka dengan pendidikan modern.

Bagaimana (rezim) pendidikan memperlakukan orang Papua?

Falsafah Kehidupan

Jika kita dengan sabar dan tekun, sedikit nekad untuk mencoba memahami dunia berpikir dan khazanah pengetahuan komunitas etnik di Papua yang begitu kaya, kita akan takjub sekaligus malu. Pengetahuan tradisional, lebih tepatnya falsafah dalam menjalani kehidupan dipaparkan dengan gamblang. Nilai-nilai yang kita anggap tradisionil dan mulai tidak penad dengan laju modernitas, ternyata mengandung tuntunan yang humanis dalam menjalani kehidupan.

Seorang kawan guru dari Suku Mee menuturkan bahwa pendidikan “adat” yang dihayatinya sejak lahir membentuknya hingga kini menjadi guru. Nilai-nilai tersebut merasuk dalam hatinya dan menjadi panduannya menjalani hidup. Ia memutuskan menjadi guru, salah satunya, karena pencerahan dari nilai-nilai yang dipelajarinya sejak kecil, sambil bersama orang tuanya menuju kebun atau mendengar para teteh dan tetua kampung bercerita hingga larut.

Ia juga meyakini bahwa pada masing-masing suku di tanah Papua terkandung filosofi sekaligus pengetahuan lokal yang memberikan pedoman bagi warganya untuk menjalani kehidupan. Dengan memegang teguh filosofi hidup itulah tercipta relasi-relasi antara manusia dengan lingkungannya, sesamanya dan juga dengan Tuhan mereka. Seperti, misalnya, filosofi dari orang Mee yakni dou (melihat), gai (berpikir), ekowai (bertindak), dan ewanai (berjaga- jaga). Berdasarkan filosofi itu, orang-orang Mee menjalani kehidupan berkomunitas dan mencipta kebudayaan. Melalui filosofi ini jugalah masyarakat dapat mempertahankan dirinya sebagai manusia bermartabat dan berakhlak mulia. Filosofi ini menjadi dasar pendidikan anak- anak di kalangan masyarakat Mee.

Orang tua mengajarkan seorang anak laki- laki berburu (woda pei), beternak (muniyaa agiyo munii), bercocok tanam (bugi tai), membuat pagar (eda wagii), dst. Seorang ibu mengajarkan anak perempuannya bercocok tanam (bugi tai), menangkap ikai dengan jaring (ebaikaa ikane kei), memasak (noyaa agiyo you), dan pendidikan lainnya. Semua itu dilandasi dengan filosofi orang Mee tersebut. Orang tua mengajarkan pada anak-anaknya dimana orang Mee harusnya melihat, kemudian berpikir terlebih dahulu barulah bertindak. Setelah bertindak itulah orang Mee akan menunggu atau berjaga- aga hal apa yang akan terjadi. Filosofi tersebut diajarkan kepada anaknya pada setiap kali pemberian tanggung jawab kepada generasi selanjutnya (Agus Tatogo, komunikasi pribadi 6 April 2016).

Contoh di atas menunjukkan bahwa filosofi kehidupan sekaligus pendidikan bagi suku-suku di Papua sangat memegang peranan penting dalam pembentukan manusia Papua itu sendiri. Berkaitan dengan relasinya dengan alam, manusia Papua sangat berhutang pada kemurahan alam Papua dalam membentuk karakter mereka. Heterogenitas bentang alam di Tanah Papua dengan berbagai karakteristiknya membentuk manusia Papua yang terekspresikan dalam kesenian, kebudayaan, maupun benda-benda hasil budaya.

Alam dan lingkungan sekitarnya secara lebih luas mendidik orang-orang Papua untuk “menyayangi” diri sendiri dan orang lain. Alam memberikan kehidupan bagi orang Papua, dan di alam pulalah yang menjadi sumber inspirasi orang-orang Papua untuk menghasilkan totalitas kebudayaannya. Alam menghasilkan tari-tarian dan beratus-ratus lagu-lagu daerah yang luar biasa indah dan inspiratifnya. Praktik mencintai alam seyogyanya menjadi dasar kebijakan pendidikan di tanah Papua. Pengetahuan adat dan budaya lahir, tumbuh, berkembang, dan terwariskan salah satunya bersumber dari inspirasi manusia Papua dengan alamnya. Kasih sayang terhadap alam dalam pendidikan.

Alam dan Imajinasi

Pada kesempatan lain, saya tertegun melihat kesaksian dari David Womsimor, paitua pendidik yang berdedikasi membangun “Sekolah Papua” di Sorong, Papua Barat. Ia mengungkapkan bahwa bangunan sekolah sekarang dengan gedung-gedungnya yang megah mengurung siswa. Siswa tidak bebas untuk belajar mengenal alamnya yang luas dengan berbagai macam jenisnya. Para siswa di Papua seolah-olah terbatas untuk mengenal alamnya dan lebih banyak terkungkung di dalam kelas. Paitua Womsiwor, yang mengalami pendidikan masa Belanda, mengungkapkan bahwa kitong (kita) sebagai orang Papua harus tahu kitong pu (kita punya) alam, ikannya dimana, lautnya bagaimana, hutannya bagaimana dan yang lainnya (dalam Papuan Voices 2014). Oleh sebab itulah, alam dan pendidikan menjadi satu kesatuan dalam totalitas kebudayaan. Alam memberikan pelajaran dan inspirasi dalam usaha komunitas untuk mengonstruksi (membentuk) kebudayaan.

Alam adalah ruang sekaligus energi bagi anak-anak untuk menumbuhkan imajinasi, dan dengan demikian juga berarti melatih nalar berpikirnya. Anak-anak Papua terlatih untuk menjadikan alam sebagai bagian kehidupan mereka. Pranata adat-adat di Papua, melalui pendidikan adat mereka, menggunakan alam untuk mendidik generasi penerus mereka. Konstruksi kebudayaan mereka juga adalah hasil relasi manusia dengan alamnya. Itulah sebabnya peranan alam menjadi sangatlah penting untuk membentuk karakter orang Papua. Namun, sayangnya, dalam model pendidikan Indonesia, imajinasi tentang alam itu berubah menjadi bangunan gedung dan orientasi pendidikan yang sentralistik ke Pulau Jawa.

Introduksi dari zendeling yang meletakkan pondasi pendidikan di Tanah Papua menjadi penting untuk diajukan sebagai perbandingan dengan politik pendidikan yang ditanamkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam konteks pendidikan di tanah Papua, dengan bukti buku pelajaran membaca yang dirancang oleh misionaris, terlihat jelas usaha kreatif untuk menempatkan konteks lokal dalam rancangan pembelajaran membaca di sekolah dasar. Misalnya dengan penggunaan alat peraga berupa gambar besar yang mendeskripsikan “Rumah yang di kampung kena api. Ada orang berteriak dan lari. Ada babi yang lari. Ada pula orang yang lari mencari air dan membawa air dan memadamkan api itu sampai api mati” (I.S Kijne, 1951: 5).

Sekolah, pada hakekatnya pendidikan itu sendiri, adalah juga alam yang memberikan imajinasi manusia untuk mengonstruksinya. Jika alam yang begitu luas, kaya, sekaligus inspiratif itu hanya sebatas bangunan sekolah, maka tamatlah kesejatian pendidikan itu sendiri. Saya menyaksikan sendiri dalam sebuah kunjungan ke sekolah dasar YPK (Yayasan Pendidikan Kristen) di sebuah kampung di Teluk Wondama. Saya betul-betul menyaksikan bagaimana anak-anak Papua yang berada di sekitar kampung menjadikan sekolah sebagai tempat “bermain yang sebenar-benarnya.” Mereka berlari-lari, tersenyum, berteriak, dan tertawa bersama teman-temannya.

Sekolah ini berada di ujung kampung, di tengah hutan belantara, anak-anak yang mengenakan seragam merah putih seadanya berlari-lari mengitari halaman sekolah yang luas. Di tengahnya terdapat bendera merah putih lusuh yang menjulang tinggi ditegakkan tiang bendera. Sekolah itu berbentuk persegi empat dengan gedung-gedung sederhana yang mengelilingi halaman sekolah. Anak-anak Wondama ini, saya rasakan, begitu bebas mengekspresikan diri mereka ketika bertemu dengan temannya. Anak-anak ini saya rasakan betul-betul menemukan diri dan identitasnya. Kegembiraan dan rasa percaya dirinya terlihat jelas. Mereka inilah anak-anak Papua yang tumbuh di lingkungan alam Papua.

Sementara di sisi yang lain, saya menyaksikan bagaimana gedung-gedung yang mengelilingi sekolah tersebut berdiri angkuh menyaksikan anak-anak bermain. Di dalam gedung tersebut hanya terdapat meja-meja dan kursi-kursi yang mulai rusak. Di ruang-ruang guru hanya terdapat beberapa orang guru yang hanya mengobrol sambil membaca salah satu koran lokal di Papua Barat, edisi dua bulan yang lalu. Sama sekali tidak ada aktivitas pendidikan di ruang tersebut. Sang kepala sekolah berada di ruangan khusus, dan saya lihat ia hanya membuka map-map berwarna merah. Di belakangnya terbentang papan putih besar yang berisi daftar jumlah siswa dan perlengkapan yang berada di sekolah tersebut.

Kedua konteks ruang ini—anak-anak yang bebas bermain dan ruangan guru serta aktivitasnya yang sepi—memiliki konteks yang berbeda dan juga berimplikasi serius terhadap konsep tentang pendidikan yang berkembang selama ini di Papua. Ruang pendidikan menjadi hal yang sangat penting sekaligus mereproduksi makna dan pengetahuannya masing-masing. Oleh sebab itulah, ruang menjadi hal yang sangat penting untuk menggambarkan apakah proses pendidikan menghasilkan “manusia yang merdeka” atau “manusia yang bisu” tidak bisa bersuara karena dibungkam oleh lingkungan yang menindasnya. Tanpa menyadarinya dengan mendalam, gedung sekolah ternyata membawa ideologinya sendiri. Gedung bukan hanya sebatas bangunan fisik tapi mereproduksi pengetahuan di dalamnya.

Kasih Sayang

Sentuhan yang terlupakan dari hakekat pendidikan itu sendiri adalah kasih sayang. Kesejatian bernama kasih sayang ini menembus sekat-sekat dan menghubungkan nilai-nilai kemanusiaan yang paling hakiki. Kasih sayang dalam pendekatan Freire (2005) menjadi kunci pendidikan dialogis yang memerdekakan. Tiwon (2004:xx) mengungkapkan:

Tapi justru istilah kasih sayang yang hilang dari alam pikiran kebijakan pendidikan, sehingga kita perlu bertanya apakah dunia modern sudah terlalu “maju” untuk mengakui pentingnya unsur ini dalam kehidupan, dalam pembentukan dan pemeliharaan relasi sosial. Kasih sayang ini sering dipahami terlalu sempit: di dalam ruang lingkup keluarga terdekat atau cenderung dileburkan dengan kata “cinta” dalam pengertian romantis. Kasih sayang yang hampir-hampir tidak disebut sebagai dasar pendidikan pada semua taraf tidak dipahami sebagai daya positif, daya yang memanusiakan, daya yang memerdekakan.

Oleh sebab itulah menjadi penting untuk menginisiasi sekolah yang tidak terlebih dahulu menyapa tembok, tetapi dekat dengan lingkungan sekitarnya seperti sawah, pohon, langit, air, dan senyum.Kemerdekaan dan keterbukaan semestinya diwujudkan di sekolah-sekolah melalui bangunan-bangunan sederhana yang terbuka di tengah-tengah sawah dan lalu-lalangnya kehidupan. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa pendidikan anak menjadi salah satu simpul dalam jaringan kehidupan komunitas: simpul yang teramat penting karena menjadi tempat belajar bagi anak-anak, bagi orangtua mereka, bagi orang-orang dewasa yang menjadi fasilitator dan menyelenggarakan administrasi, dan juga bagi orang seperti pengamat pendidikan untuk mendapatkan inspirasi pengetahuan.

Begitu hakikinya nilai kasih sayang dalam pendidikan. Nilai yang tampak abstrak ini, tapi kita praktikkan dalam keseharian, kita abaikan begitu saja. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu mendekati persoalan pendidikan dengan cara-cara formal yaitu masih terpatok pada pemberian akses pada pendidikan. Terlalu sering “akses” dimaknai sebagai pembangunan gedung-gedung sekolah sebagai indikator yang dapat dihitung dan dilihat distribusinya secara nasional. Bahwa gedung sekolah membawa ideologi pendidikannya sendiri belum dihiraukan, apalagi bertanya apakah konsep pendidikan yang dibawa oleh gedung (tertutup tembok) itu menjawab permasalahan kehidupan setempat (Tiwon, 2014: xx-xxi).***

Teluk Wondama, Agustus 2013