SATU hal yang langsung terpikir ketika mendengar kata “Bali” adalah lanskap wisata “surga” nya. Semilir pantai, ragam kesenian, ukiran, dan sawah membentang— menjadi imajinasi liar masa remaja saya ketika memikirkan tentang Bali. Konteks pariwisata, telah begitu lama mendarah daging dalam identitas Bali. Namun siapa sangka, di balik cerita tentang kemegahan Bali yang avant-garde, ia menyimpan sejarah kekerasan yang sangat panjang. Bahkan, hingga kini lukanya masih menganga lebar.

Bali menyimpan bara konflik yang terpendam di dalam gemburnya narasi pariwisata budaya nan megah. Semua orang (termasuk saya)—bahkan tak terkecuali orang Bali sendiri— terbuai dengan citra surgawi pariwisata yang erat melekat pada identitas ke-Bali-an. Setiap orang seolah di-ninabobo-kan oleh pundi-pundi dollar yang mengalir deras dari kantong pariwisata. Tidak bisa dipungkiri, pariwisata memang menggerakkan segala lini kehidupan di Bali tidak hanya dalam sektor ekonomi. Namun lebih dari itu, berperan sangat besar di berbagai sektor lain seperti kehidupan sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya.

Pariwisata seolah menjadi dalih menutupi sejarah kekerasan yang begitu panjang di Bali. Bayangan tentang Bali nan manis, damai, dan tenteram bisa jadi akan lekang jika narasi kekerasan di Bali terkuak. Hal tersebut nantinya beresiko merusak citra personal orang-orang terhadap Bali yang telah ratusan tahun dikonstruksikan sebagai eksotis, penuh kedamaian, dan harmonis.

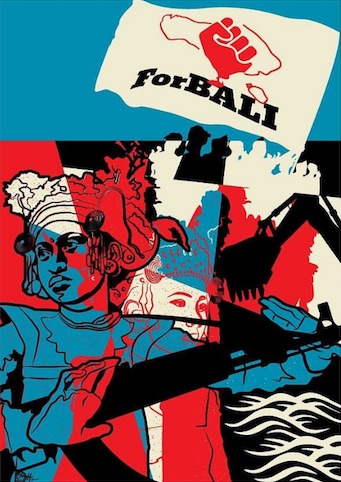

Maka dari itu, memahami Bali melalui sudut pandang lain menjadi upaya untuk perlahan-lahan menggeledah permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat Bali. Artikel ini mencoba menggali bagaimana konteks pariwisata di Bali menjadi benang merah dari berbagai konflik dan sejarah kekerasan sejak berpuluh-puluh tahun lalu.

Sejarah Perkembangan Pariwisata Bali di Era Kolonialisme

Upaya Belanda mengembangkan pariwisata tidak terlepas dari misi utama memperbaiki citra mereka sebagai pemerintah kolonial yang humanis pasca Perang Puputan tahun 1906-1908. Pada saat itu, Pemerintah Kolonial dianggap telah berlaku kejam terhadap masyarakat Bali. Maka, untuk memperbaiki citra mereka di mata dunia, Belanda kemudian mulai mengembangkan kepariwisataan dan kesenian di Bali. Hal tersebut ternyata secara signifikan berhasil mendongkrak pandangan dunia internasional mengenai Belanda sebagai Pemerintah Kolonial yang humanis.

Sekitar tahun 1914-an, melalui “Konninklijk Paketvart Maatschapij”(KPM)— Kapal Angkut Belanda— Pemerintah Kolonial mulai mempromosikan pariwisata kawasan Bali. Sejak saat itu, KPM pun mulai mengangkut para turis mancanegara. Pada tahun 1928, KPM membuka Bali Hotel yang sebelumnya merupakan Pesanggrahan di Denpasar— dibangun tepat di atas lokasi Perang Puputan 1906 silam. Karena mendapatkan respon besar dari wisatawan, KPM kemudian semakin masif membangun sektor pariwisata di Bali, termasuk akhirnya membangun Pesanggrahan di daerah Kintamani. Sejak saat itu, para turis— utamanya dari Eropa, terus berdatangan (Picard 1990). Narasi Bali sebagai kawasan pariwisata pun semakin berkembang setelah tahun 1930-an Belanda semakin gencar mempromosikan Bali kepada dunia Barat (Adams 1992).

Pemerintah Kolonial Belanda merancang, mengonstruksi, kemudian menyebarkan wacana dan citra tentang Bali yang terwarisi hingga hari ini. Yang paling signifikan, adalah citra tentang Bali nan harmonis, damai, dan apolitis. Salah satu penciptaan citra tersebut dilakukan dengan melakukan ‘pembudayaan’ budaya Bali melalui Baliseering atau Balinisasi (mem-bali-kan Bali). Baliseering dilakukan oleh Belanda di era kolonialisme dengan tujuan menjaga kebudayaan Bali demi kepentingan pariwisata.

Proses Balinisasi juga turut berkontribusi terhadap proses depolitisasi dan harmonisasi masyarakat Bali. Masyarakat Bali ‘dibentuk’ sedemikian rupa demi memenuhi keinginan pasar pariwisata dunia (Yamashita 1999). Puncaknya adalah ketika Bali dipamerkan dalam Pameran Negara Kolonial di Paris (L’Exposition coloniale de Paris) tahun 1931, di mana tari-tarian, gamelan, dan budaya Bali ditampilkan dan disaksikan oleh pengunjung dari negara-negara penguasa koloni.

Bali, semenjak saat itu selalu dikonstruksi sebagai tempat yang anggun; Pulau Dewata nan eksotik. Citra Bali sebagai surga (Paradise of Bali) turut mengencangkan wacana Bali sebagai tempat berlibur yang damai dan indah; tempat untuk melepaskan peluh, keluh kesah, menjadi ruang melarikan diri dari rutinitas. Bali dimaknai oleh orang-orang sebagai suatu tempat yang harmonis, nyaris tanpa konflik. Bahkan, ketika daerah lain meributkan banyak hal— terutama politik, Bali selalu berusaha dijauhkan dari isu-isu semacam itu. Menurut Degung Santikarma dalam Suryawan (2009), masyarakat Bali memang sejak dahulu “diajarkan” tentang “esensi” mereka sebagai pewaris kebudayaan apolitis, seni, polos, tidak suka berkonflik, penganut setia ideologi harmoni dan gotong royong. Citra yang lekat terhadap Bali, seperti diungkapkan oleh I Ngurah Suryawan (2009), adalah sebagai negeri “kultural”, dimana semua peristiwa ketegangan politik dan kekerasan berlangsung secara alami dan memiliki ciri budaya yang khas.

Margaret Mead dan George Bateson, dalam “Balinese Character : A Photographic Analysis” (1942) bahkan mendefinisikan orang Bali sebagai manusia “berkarakter halus dan anggun”, “emosi tanpa klimaks”, dan “mengutamakan kerukunan”. Pandangan yang pada akhirnya turut melanggengkan citra Bali nan harmonis; jauh dari persoalan politik.

Sejarah Panjang Kekerasan di Balik Jargon Pariwisata Budaya

Di balik citranya yang serba harmonis, Bali sesungguhnya menyimpan sejarah kekerasan dalam berbagai periode dan ingatan masing-masing pelakunya (Suryawan, 2009). Kekerasan dan sejarah— bahkan dianggap menjadi bagian penting yang digunakan untuk memompa mesin pariwisata di Bali. Salah satu sejarah kekerasan yang lukanya masih menganga lebar adalah pembantaian massal dalam rentang tahun 1965-1966 yang menewaskan sekitar 80.000- 100.000 orang Bali, meskipun jumlah yang dilaporkan secara resmi oleh pemerintah ditekan menjadi 40.000 korban saja. Para ‘komunis’ di Bali dengan kejam dibunuh bahkan oleh sesama tetangga, bahkan keluarga sendiri— atas nama karma dan purifikasi tanah Bali. Suryawan (2009) mengungkapkan bagaimana motivasi pembantaian massal terhadap PKI dibangun oleh hasrat religiokultural yang mendalam dan misterius— bahkan seringkali dilaksanakan dalam semangat pengusiran setan (excorcism) dan purifikasi tanah Bali. Bahkan, mendalamnya kepercayaan religius orang Bali digunakan untuk menjelaskan dugaan tentang kerelaan dan kepasrahan orang Bali ketika menghadapi kematiannya saat itu. Menurut pandangan tersebut, orang komunis Bali disebut-sebut sengaja membiarkan dirinya dibunuh tanpa perlawanan, karena menerima bahwa hal itu sudah menjadi kehendak “Dewata” dan lantaran menginsafi dirinya sendiri. (Suryawan, 2010). Padahal, sebagian besar dari mereka jelas diciduk paksa begitu saja dari sawah, rumah, dan dibawa ke “ladang” pembantaian untuk dibunuh dengan kejam, bahkan dipotong, dan dicincang.

Semenjak tahun 1970-an, pariwisata kembali menjadi bagian penting dari kebudayaan Bali. Pariwisata menjadi alat politik negara untuk menjaga stabilitas masyarakat Bali, sekaligus menjadi cara untuk menyembunyikan luka sejarah tragedi pembunuhan massal di tahun 1965. Penciptaan citra Bali sebagai tempat yang berbudaya, eksotik, damai, surgawi, dan nyeni dilahirkan kembali demi memenuhi kepentingan rezim kekuasaan untuk menutupi sejarah kelam kekerasan di Bali. Selain konteks perkembangan awal pariwisata di Bali yang berhubungan erat dengan perbaikan citra oleh pemerintah Belanda di era kolonial, perkembangan pariwisata di Bali selanjutnya juga tidak dapat terlepas dari cara-cara penguasa— dalam hal ini negara—membungkus rapat borok tragedi kekerasan di Bali tahun 1965. Narasi harian tentang tragedi pembantaian tahun 1965 pun terus dibungkam. Nyaris tidak ada ruang-ruang yang diciptakan untuk mengungkap sedikit saja tentang apa yang sesungguhnya terjadi tahun 1965. Pariwisata, seolah ‘dimandatkan’ untuk mengubur dalam-dalam sejarah kekerasan yang pernah terjadi. Memori tragedi 1965 lantas hanya mampu tersimpan rapat dalam relung-relung ingatan para korbannya (Suryawan, 2009). Pariwisata di Bali pada akhirnya seolah menjadi ajang untuk berdalih dari kesalahan sejarah berkali kali. Setelah digunakan untuk menutupi kebiadaban pemerintah kolonial semasa Perang Puputan, Pariwisata di Bali kembali digaungkan pada tahun 1970-an demi menyembunyikan tragedi yang terjadi sekitar lima tahun sebelumnya. Sejarah kekerasan 1965 di Bali tertutup rapat di balik gemerlapnya tirai dan jargon pariwisata budaya yang terus digaungkan di Bali semenjak Pemerintahan Orde Baru berkuasa.

Awal dari institusionalisasi kekuasaan melalui pariwisata budaya ditetapkan melalui peraturan daerah, Perda 3/1974 dan kemudian diganti dengan Perda 3/1991 tentang pariwisata budaya (Suryawan, 2009). Pemerintahan masa Orde Baru saat itu mengembangkan sektor pariwisata Bali sebagai pelopor pembangunan pariwisata di Indonesia. Melibatkan Bank Dunia dan SCETO (Societe Centrale Pour l’Equipment Touristique Outre-Mer), Pemerintah mencanangkan pengembangan pariwisata, salah satunya di Kawasan Nusa Dua, dan membangun jaringan transportasi di sekitar destinasi wisata terkenal sepanjang Pulau Bali. Semenjak saat itu, pariwisata menjadi prioritas pembangunan utama di Provinsi Bali. Implikasinya, jumlah turis mancanegara meningkat tajam. Pada tahun 1960-an, jumlah wisatawan meningkat dari 30.000 wisatawan/tahun menjadi >600.000 wisatawan di tahun 1970-an (Picard 1990). Meledaknya jumlah turis pasca pembangunan Pariwisata Budaya berdampak langsung terhadap roda pembangunan. Hotel, restoran, dan paket wisata semakin menjamur. Berbagai proyek pariwisata bermunculan, salah satunya pengembangan Kawasan Bali Nirwana Resort dan Tanah Lot pada tahun 1990-an yang menuai protes masyarakat. Protes bermunculan karena dua kawasan tersebut dianggap suci dan tidak seharusnya dinodai oleh komersialisasi.

Masifnya agenda pariwisata di era Orde Baru kemudian membuat masyarakat Bali secara tidak langsung dipaksa untuk memfokuskan, memperelok, memulas diri demi mendukung ‘wajah’ pariwisata di Bali yang saat itu menjadi sektor utama (leading sector) bagi perekonomian Bali. Budaya dikomodifikasi habis-habisan. Masyarakat pun turut difungsikan sebagai “penjamu turis” belaka (touristification process). Masyarakat diminta— kalau bukan dipaksa— melepas sepenuhnya batas-batas antara kehidupan sehari-hari dan kepentingan pariwisata. Budaya sehari-hari masyarakat Bali dijadikan ‘objek’ yang bisa diperjualbelikan. (Nordholt, 2007). Oleh karenanya, narasi sejarah kekerasan 1965 secara otomatis terbungkam, digantikan dengan perluasan wacana pariwisata di Bali. Tidak ada ruang untuk membicarakan tragedi kekerasan 1965 dengan cara apapun. Mengisahkan pengalaman para penyintas kekerasan dalam obrolan informal di ruang publik menjadi momok yang sangat menakutkan. Ia hanya muncul dalam bisikan-bisikan lirih yang suaranya tidak pernah didengar oleh siapapun.

Pembantaian Massal 1965 : Sebuah Narasi Sejarah yang “Terkubur”

Semenjak Desember 1965– Maret 1966, kurang lebih 80.000 – 100.000 orang di Bali dibunuh atas tuduhan komunis. Puluhan, bahkan ribuan korban dilecehkan, sebagian lainnya dipenjara tanpa pengadilan. Bahkan di era setelahnya, para keluarga korban harus masih harus mengalami penderitaan dan pengucilan selama puluhan tahun.

Selama masa pemerintahan Orde Baru, para penyintas masih harus berjuang di tengah represi politik. Mereka yang jadi keluarga korban pembunuhan, di cap “tidak bersih lingkungan” dan harus rutin melapor kepada instansi militer. Selama bertahun-tahun para penyintas dihantui dalam pengawasan atas nama stabilitas negara. (Dwyer&Santikarma, 2007).

Tragedi 1965 tidak pernah lagi kedengaran gaungnya, bahkan pewacanaannya masih terus dikurung hingga hari ini. Suara penyintas dibungkam demi stabilitas budaya dan pariwisata (Santikarma, 2000). Ditambah lagi dengan wacana pengembangan pariwisata di Bali yang kian masif, perbincangan terkait kekerasan tahun 1965 semakin terkubur dalam-dalam, berusaha ‘mengalah’ demi menjaga citra pariwisata Bali yang harmonis. Narasi terkait pembunuhan massal tahun 1965 samasekali diberangus, meskipun pada akhirnya malah melanggengkan kekerasan yang berlapis; kekerasan kultural, struktural, bahkan simbolik sekaligus. Sangat sulit untuk kemudian membawa wacana tragedi 1965 dalam narasi harian, apalagi di tengah skema pariwisata yang mengharuskan Bali terus dicitrakan aman, damai, harmonis, apolitis, dan jauh dari konflik. Begitu cair dan produktifnya kekerasan menutup mata bahwa dalam keharmonisan, Bali sesungguhnya menyimpan dendam kekerasan yang membara (Suryawan, 2009).

Pariwisata di Bali seolah hadir sebagai antidot yang membantu Bali keluar dari krisis. Kenyataannya, wacana kekerasan yang tidak pernah terkuak tersebut justru berpotensi memunculkan kekerasan-kekerasan lainnya. Penguburan memori tentang kekerasan 1965 oleh masyarakat Bali, bukan berarti berhasil menutup luka konflik yang menganga. Suara korban yang dibungkam atas nama pembangunan pariwisata budaya, bahkan bisa saja menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Seperti yang dikatakan oleh Dwyer dan Santikarma (2006) dalam “Speaking from the shadows: Memory and mass violence in Bali”, bahwasanya memori panjang tentang kekerasan bisa saja memberikan harapan untuk mengingkatkan kita untuk tidak melakukan kejadian serupa kelak. Namun, perlu diingat bahwasannya memori dan trauma juga bisa memantik konflik serupa di kemudian hari.

Mengipasi Bara Konflik dalam Sekam Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi ladang paling signifikan bagi perkembangan ekonomi di Bali. Masyarakat Bali pun— secara langsung maupun tidak langsung, kehidupannya sangat bergantung dari perkembangan pariwisata. Konstruksi citra pariwisata Bali yang damai terus digaungkan, bahkan menjadi Slogan resmi Bali, yaitu Sapta Pesona, Bali yang BALI (Bersih, Aman, Lestari, Indah). Maka, secara sadar, masyarakat Bali berusaha menampilkan diri mereka sebagai masyrakat yang harmonis dan nir-konflik, sementara berbagai konflik dan kekerasan sejatinya terus bermunculan, menjadi sekam yang sewaktu-waktu bisa membara. Faktanya, pasca kekerasan tahun 1965, banyak konflik muncul yang melibatkan sesama masyarakat Bali, bahkan tidak jarang menimbulkan korban jiwa.

Pasca reformasi, Bali terus dilanda berbagai konflik etnis, politik, dan agama. Beberapa diantaranya dikisahkan oleh I Ngurah Suryawan dalam bukunya, “Genealogi Kekerasan dan Pergerakan Subaltern: Bara di Bali Utara”. Ia menganalisis ketegangan yang terjadi di Buleleng, Bali pasca reformasi, salah satunya “Tragedi Banjar” di Kecamatan Banjar pada November 1998 yang menewaskan 6 orang, sementara 17 orang lainnya luka-luka. Kemudian, Suryawan juga menceritakan bentrok massa di Buleleng yang pernah terjadi pada Minggu, 26 Oktober 2003 antara PDIP dan Golkar, di mana dua orang kakak beradik, Putu Antara (40 tahun) dan adiknya (Ketut Agustana, 25 tahun) tewas mengenaskan dikeroyok massa. (Suryawan, 2010).

Konflik sentimen politik lain yang terjadi di Bali pasca reformasi adalah pada tahun 1999, yaitu ketika A.M. Saefudin (saat itu menjabat sebagai Menteri Negara Pangan dan Holtikultura Republik Indonesia), berkomentar mengenai pencalonan Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia. Saat itu ia mengatakan, “Dia (Megawati) kan agamanya Hindu, saya Islam. Relakah rakyat Indonesia presidennya beragama Hindu?” Pernyataan tersebut kemudian mengobarkan kemarahan rakyat Bali yang merasa agamanya dihina. (Suryawan, 2010). Keesokan harinya, bentrok fisik pun tak terhindarkan. Massa membakar bangunan dan gedung pemerintahan di sepanjang Negara (Jembrana), Singaraja, dan Denpasar. (Nordholt 2007)

Selain konflik bernafaskan politik, konflik adat juga sering terjadi di sejumlah tempat di Bali. Misalnya, pada tahun 2011 terjadi bentrok fisik yang melibatkan ratusan warga Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, menyerang warga Banjar Kawan di Kota Bangli yang menewaskan satu orang, sementara yang lainnya luka-luka. Bentrok yang terjadi dipicu oleh perebutan warga dari dua desa atas kepemilikan Pura Dalem, Kuburan (Setra), dan Pura Prajapati (tempat suci dalam lingkungan kuburan) (Sutika 2011).

Pasca Bom Bali : Gejolak Masyarakat di Balik “Panggung” Pariwisata

Tragedi Bom Bali tahun 2002 merupakan salah satu konflik yang berdampak langsung bagi keberlangsungan pariwisata di Bali. Tragedi tersebut menjadi satu fenomena yang secara langsung maupun tidak langsung mematikan hampir seluruh sektor kehidupan di Bali. Pasca meledaknya Bom, beragam keluhan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada industri pariwisata muncul ke permukaan. Yang menarik, reaksi masyarakat Bali pasca bom seolah menunjukkan solidaritas dan ketenangan menghadapi tragedi kemanusiaan tersebut. Namun, ironisnya reaksi semacam itu hanya terjadi di tataran elit masyarakat saja, sementara situasi di masyarakat bawah sedikit berbeda (Suryawan, 2009). Berbagai upaya perbaikan citra dilakukan demi mengembalikan wisatawan agar mau datang kembali. Namun ternyata, terjadi gejolak di balik layar yang tidak dibayangkan sebelumnya, salah satunya semakin runcingnya konflik antara penduduk asli versus pendatang.

Bom bali tahun 2002 begitu menguatkan persepsi dan pertentangan antara penduduk asli versus pendatang. Hal tersebut kemudian menimbulkan gejolak konflik di tengah masyarakat Bali, meskipun jarang dilakukan secara terbuka— tentu saja dalam rangka tetap menjaga “citra” Bali yang tenteram dan harmonis. Permasalahan ledakan penduduk sejatinya sudah disoroti jauh sebelum Bom Bali 2002 meledak (Suryawan, 2009). Tragedi Bom Bali 2002 seolah menjadi momentum yang memicu masyarakat Bali melakukan penertiban penduduk pendatang (krama tamiu) dengan melakukan sweeping.

Masyarakat Bali bersama Polisi dan Pecalang saat itu melakukan “shock therapy” dengan melakukan razia identitas pendatang di Denpasar. Pendatang dipaksa meminta Kartu Identitas Penduduk Pendatang (KIPP) kepada Desa Pakraman dan membayar denda khusus pendatang sebesar Rp 400.000/tahun. Menurut Santikarma dalam Suryawan (2009), “pembersihan” (sweeping) yang dilakukan dimaknai bukan hanya secara sekala (nyata) saja, tetapi juga merupakan bentuk ritual untuk melenyapkan ingatan tragedi 1965. Nyapuh/sweeping, menjadi bentuk kekerasan dalam “pembersihan” secara ritual (niskala) dan sekala (nyata) sebagai upaya untuk menyingkirkan kerikil disintegratif dalam masyarakat Bali yang dipicu oleh perdebatan kelas, kasta, partai, soroh, atau dadya (klen kecil patrilineal) (Suryawan, 2009).

Secara sadar, Masyarakat Bali berusaha menyimpan konflik hanya untuk diri mereka sendiri, menjaganya tetap aman bersembunyi di balik panggung megah pariwisata. Sebab, gejolak konflik yang ditampilkan dengan terbuka, beresiko bagi penghidupan masyarakat Bali yang bergantung erat dengan sektor pariwisata. Maka dari itu, segala konflik yang terjadi, sebisa mungkin harus disimpan rapat demi menjaga wajah Bali yang harmonis— meskipun di balik itu, konflik-konflik terus bermunculan di bawah bantal empuk pariwisata.

Bahkan seorang teman dari Bali yang saya wawancarai, menjuluki tanah kelahirannya sebagai “arena sirkus”, di mana orang-orang hanya menampilkan “pertunjukan terbaik” di atas panggung pariwisata, sementara konflik adat bersembunyi, menggelegak di balik layar narasi publik. Masyarakat Bali sadar gerak-gerik mereka sedang diawasi, dilihat, dinilai, diamati oleh masyarakat di seluruh dunia (Suryawan, 2010), oleh karenanya citra tentang Bali yang tenang dan damai harus senantiasa dijaga agar wisatawan terus bertandang.

Epilog : Membongkar Kuasa Pariwisata, Mengobati Luka Sejarah

Pembahasan tentang konflik dan sejarah kekerasan di Bali tidak pernah menemui titik rekonsiliasi yang memadai. Trauma dan memori kekerasan di masa lalu (baca: Tragedi 1965) tidak pernah mendapatkan tempat untuk dibicarakan dalam ranah publik. Segala kekerasan di masa lalu dinormalisasi, dianggap seolah-olah tidak pernah ada, dan dibalut dengan bangunan kokoh narasi pariwisata Budaya yang harmonis nan eksotik. Sejarah kekerasan dan potensi konflik di Bali menjadi satu bagian yang amat sangat rapuh, tapi tidak pernah bisa terjangkau oleh publik. Bahkan, Bom Bali 2002, menurut Gubernur Bali saat itu adalah “tragedi kemanusiaan terburuk yang pernah terjadi di Bali”. Padahal, Bali memiliki sejarah kekerasan yang panjang, terutama Tragedi 1965— di mana 5-8% populasi masyarakat Bali dibunuh atas nama purifikasi adat. Lubang luka menganga yang berusaha ditambal sulam dengan selimut estetika bernama “Pariwisata Budaya”.

Sejarah kekerasan sekadar didokumentasikan melalui monumen peringatan perjuangan, patung-patung, nama jalan, dan monumen Bom Bali— hanya menjadi glorifikasi. Sementara, penting sebenarnya untuk mendiskusikan dan memikirkan kembali berbagai konflik dan sentimen di tengah Masyarakat Bali secara fundamental, untuk kemudian menyadari dan membedah terror kekerasan yang membayangi jengkal-jengkal kehidupan masyarakat Bali hingga saat ini. (Dwyer&Santikarma, 2006).

Bagi saya, pengungkapan sejarah kekerasan di Bali sangat penting dilakukan, sebab selama ini kekerasan di Bali menjadi luka yang terabaikan, hanya menyisakan nanah dan luka sejarah yang membusuk di bawah kulit halus Pariwisata Budaya nan ilusif. Rekonsiliasi pun sebaiknya juga tidak sekadar dimaknai sebagai upaya “penyatuan kembali masyarakat”, tetapi perlu juga menciptakan ruang untuk merekonstruksi sejarah kekerasan yang pernah ada, untuk kemudian memahami bersama wacana kekerasan tersebut dalam tataran ruang diskusi yang objektif.

Membedah sejarah secara objektif dan berpihak pada penyintas, hingga hari ini masih sangat sulit dilakukan. Ketika penyintas ditanyai tentang kekerasan yang pernah melanda keluarganya, seringkali mereka menolak untuk menjawab (Santikarma, 2008). Bahkan, ketika saya melakukan wawancara singkat kepada tiga teman yang berasal dari Bali, dua diantaranya tidak pernah mendengar tentang sejarah Tragedi 1965 di Bali. Begitu pula dengan beberapa teman-teman lain yang saya tanyai, mereka sebelumnya tidak tahu menahu tentang konteks kekerasan 1965 yang pernah terjadi di Bali. Saya pun, baru memahami tragedi tersebut melalui tulisan-tulisan kritis Ngurah Suryawan dan Degung Santikarma, bukan lewat diskusi publik— apalagi dalam buku sejarah semasa sekolah dulu.

Bagi saya, mendengarkan suara para penyintas juga sangat penting dilakukan sebagai upaya pelurusan sejarah dan membuka ruang bagi korban yang selama ini telah dibungkam oleh rezim kuasa (dalam hal ini melalui tangan kanan pariwisata). Kita sungguh perlu terus membuka mata, melihat Bali secara lebih kritis dan terbuka demi membuka ruang bagi memori dan mengobati trauma sejarah yang selama ini telah terlanjur mengakar. Demi membangun ruang dialog tanpa terus takut dihantui oleh rezim pariwisata yang mengglorifikasi Bali yang serba harmonis dan apolitis— meskipun dalam realitas, yang terjadi justru sebaliknya.***

Eliesta Handitya adalah mahasiswa tingkat tiga S1 Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta

Kepustakaan

Adams, K. M. (1992). “Reviewed Work(s): Bali: A Paradise Created by Adrian Vickers.” Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 23, No. 1 , 183-185.

Dwyer, L. (2009). “A Politics of Silences : Violence, Memory, and Treacherous Speech in Post-1965 Bali”. Alex Hinton and Kevin O’Neill, eds. Genocide, Truth, Memory and Representation: Anthropological Approaches, 113-146.

Dwyer, L. (2015). “Beyond Youth ‘Inclusion’: Intergenerational Politics In Post-Conflict Bali”. Journal of Peacebuilding & Development, 16-29.

Dwyer, L., & Santikarma, D. (2006). “Speaking from the shadows: Memory and mass violence in Bali”. After Mass Crime: Rebuiling States and Communities, 190-213.

Dwyer, L., & Santikarma, D. (2007). “Posttraumatic Politics: Violence, Memory, and Biomedical Discourse in Bali”. Understanding Trauma, I, 403-430.

Nordholt, H. S. (2007). “Local Politics in Post-Suharto Indonesia”. In G. V. Henk Schulte Nordholt, Renegotiating Boundaries (pp. 387-416). Leiden: Brill.

Picard, M. (1990). “Cultural Tourism” in Bali: Cultural Performances as Tourist Attraction”. Southeast Asia Program Publications at Cornell University, 37-74.

Suryawan, I. N. (2009). “Bali Pascakolonial: Jejak Kekerasan dan Sikap Kajian Budaya”. Yogyakarta: Kepel Press.

Suryawan, I. N. (2010). “Genealogi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern : Bara di Bali Utara”. Jakarta: Prenada Media Group.

Sutika, I. K. (2011, Desember 15). Antara Bali. Retrieved from bali.antaranews.com: https://bali.antaranews.com/berita/17086/konflik-adat-di-bali-tak-pernah-tuntas

Yamashita, S. (1999). “Michel Picard. Bali: Cultural Tourism and Touristic Culture. Indonesia 67”, 1-6.

Bateson, G. & Mead, M. (1942). “Balinese Character: A Photographic Analysis”. Special Publications of The New York Academy of Sciences.

Santikarma, Degung. 2008. “Menulis Sejarah dan Membaca Kuasa : Politik Pasca-1965 di Bali.” In Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia, by Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto and Ratna Saptari, 201-2016. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.