Inilah manusia Buru. Sekumpulan orang yang diasingkan tiran tanpa kejelasan hukum. Mereka bertahan hidup di bawah bayang siksaan dan kematian.

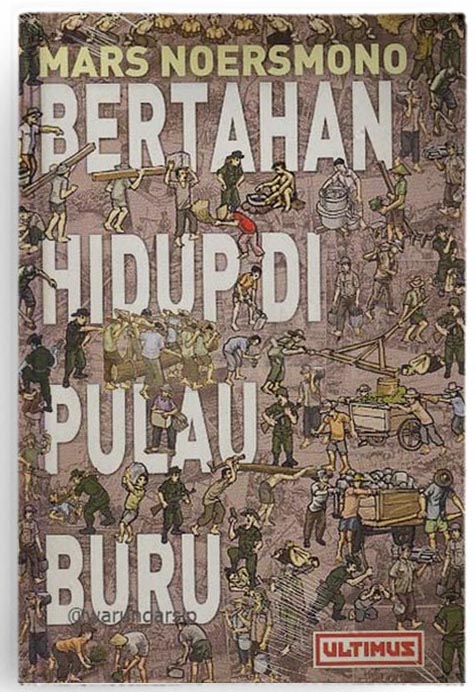

Judul Buku : Bertahan Hidup di Pulau Buru

Penulis : Mars Noersmono

Cetakan : I (pertama), April 2017

Penerbit : Ultimus

Tebal : 368 Hlm.

ISSN : 978-602-8331-34-0

Secara mengejutkan Pak Mars hadir membawa memoar pribadi yang mampu membuka tabir kepiluan terkait peristiwa G30S sampai pengasingan ke Pulau Buru –program “kemanusiaan” di era Orba Soeharto. Melalui buku ini, ia melakukan protes terhadap penindasan diri, mempertanyakan loyalitas kepada bangsa dan negara, melakukan dekonstruksi sejarah, serta melakukan perjuangan menuntut hak kaum teraniaya. Ia berani menabrak ketabuan yang selama ini dibangun oleh Pemerintah Orba, kaum konservatif, dan para “pujangga” militer untuk mengusir kabut keburaman sejarah.

Meskipun secara kasat mata memoar ini tampak mirip dengan karya para penyintas ‘65 lainnya, tapi buku ini menawarkan kebaruan dengan kedalaman kisah pergulatan hidup para tahanan politik (tapol) selama menjalani pengasingan di Pulau Buru. Sebagai jebolan jurusan Seni Rupa dan Arsitektur, Pak Mars memiliki keunggulan dalam mendeskripsikan peristiwa penting itu, baik secara penulisan maupun visual. Keterlibatannya dalam beberapa proyek di program “Tefaat Buru” (sesuai dengan penamaan awal) juga memungkinkan beliau untuk melukiskan kamp pengasingan, perkakas, kerja paksa, dan kegiatan sosial lainnya secara detail.

Kisah dalam buku ini dibagi menjadi dua termin. Termin pertama memiliki tiga judul, sedangkan yang kedua, sembilan judul. Narasi yang disuguhkan begitu kompleks pada tiap-tiap judul. Selain kisah pergulatan hidup, kita juga dapat menemukan pembelaan kepada kawan seperjuangan.

Serupa dengan kajian sejarah Indonesia kontemporer, khususnya periode 1965-an, buku ini juga menjelaskan adanya intervensi asing dari Amerika dalam pergantian kepemimpinan waktu itu. Analisis tentang intervensi itu mengemuka, baik secara tersurat maupun tersirat, dengan menghadapkan beberapa bukti kedekatan Pemerintah Orba dengan Amerika dan corak pemerintahan saat itu yang cenderung kapitalistik. Meski tidak terujar secara langsung, analisis itu setidaknya mendeskripsikan pola pertentangan ideologi dua kutub berbeda selama Perang Dingin.

Loyalitas penulis buku kepada Sukarno sebagai pemimpin revolusi begitu tampak ketika mendakwa Pemerintah Orba sebagai pemerintahan yang ilegal. Menurutnya, ideologi yang diusung Soeharto telah mengkhianati cita-cita pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam pidato Sukarno pada 22 Juni 1966. Dalam naskah pidato berjudul Nawaksara yang disampaikan Sukarno di hadapan MPRS menyebut tiga pokok pikiran yang lebih dikenal sebagai Trisakti. Isinya ialah berdaulat dan bebas dalam politik, berkepribadian dalam kebudayaan, dan berdikari dalam ekonomi (Hlm. 16-17).

Khusus untuk Tefaat Buru, Pemerintah Orba melakukan kecurangan dalam penetapan klasifikasi orang-orang yang hendak dikirim ke Pulau Buru. Semula, mereka yang dikirim ialah yang berklasifikasi “B”. Syarat lain, mereka harus berumur di bawah 50 tahun dan berkondisi sehat sesuai catatan dokter. Dalam Kamus Gestok, Hersri Setiawan menjelaskan, mereka yang termasuk golongan (klasifikasi) “B” merupakan orang-orang yang terlibat tidak langsung. Misal, para kader yang telah bersumpah setia kepada PKI, atau pengurus ormas seazas dengan PKI, dan mereka yang sengaja menghambat usaha pembersihan G30S. Penetapan klasifikasi itu berdasarkan Inpres nomor 13/Kogam/7/1996. Mendekati hari keberangkatan, penggolongan itu sekadar ocehan administrasi yang bisa diubah seenak hati. Dengan nada mencemooh, Pak Mars menunjuk kecurangan itu sebagai keahlian Soeharto dalam memerah rakyat.

“…Untuk dapat mencapai target jumlah yang harus dipenuhi, rupanya tahanan yang semula termasuk dalam golongan “C” diubah, kemudian diangkut, dinaikkan menjadi klasifikasi “B” begitu saja tanpa upacara pengangkatan sedikit pun. Demikian pula dengan syarat umur, tapol yang berumur di atas 50 tahun pun dianggap layak dimanfaatkan ke pulau pembuangan. Bahkan ditambahkan oleh mereka yang sakit. Asalkan masih dapat berjalan sambil dipaksa mengangkut pakaiannya, ia dianggap masih layak dan berhak untuk dibuang ke tempat pengasingan…” (Hlm. 9-10)

Kerja Paksa dan Bertahan Hidup

Secara pribadi, buku ini menjawab rasa penasaran saya terhadap penulisnya. Pertama kali saya berjumpa Pak Mars bertepatan dengan salah satu acara Biennale Yogyakarta tahun 2015. Waktu itu, Pak Mars diundang sebagai pembicara untuk memberikan kesaksian masa lampau kepada generasi muda. Sepanjang waktu penyelenggaran, Pak Mars hanya berbincang sedikit. Selebihnya, ia menangis sedu-sedan. Sebagai pemuda yang terlahir pada akhir abad ke-20, saya memang kurang peka dengan luapan ekspresi itu. Apalagi, beberapa penyintas ‘65 yang pernah saya temui dan wawancarai tak pernah menunjukkan kesedihan sehebat itu.

Setelah saya selesai membaca buku ini, barulah saya paham mengapa lubang di dada Pak Mars begitu lebar dan dalam. Pak Mars secara resmi menjadi manusia Buru pada Agustus 1970. Ia diberangkatkan bersama orang-orang dari ormas progresif waktu itu setelah berpindah dari satu penjara ke penjara lainnya. Mereka dikirim ke Pulau Buru supaya pemerintah Orba dapat memanfaatkan tenaganya. Mengenai pemilihan Pulau Buru sebagai tempat pengasingan, mengapa bukan Irian Jaya (sebelum diubah menjadi Papua), Nusa Tenggara Timur, atau pulau lain, Pak Mars memberi keterangan sebagai berikut.

“Tempat itu adalah sebuah pulau yang tidak terlalu besar dengan penduduk yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Di samping jumlah penduduk yang rendah, status budaya yang masih terbelakang pun penting. Sehingga, tidak mudah bagi mereka untuk meresap ide-ide politik dan ideologi para tapol. Selain itu, juga harus memenuhi persyaratan topografi, demografi, dan budaya politik. Sehingga alamnya juga harus tidak bersahabat dengan kehidupan manusia layak. Maka dipilih tempat yang kemampuan penyediaan bahan makanannya rendah. Sedangkan untuk bisa memenuhi syarat keamanan telah dibentuk daerah teritorial militer setingkat Kodim. Mengingat untuk memenuhi kepentingan jangka panjang atau jangkauan strategis, maka tempat tersebut sengaja memenuhi syarat sebagai daerah penerima transmigrasi. Dengan proyeksi di kemudian hari akan berpotensi dijadikan titik pertumbuhan ekonomi atau sentra ekonomi.” (Hlm. 116)

Kebijakan pengasingan sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Pak Mars menyamakan Tefaat Buru dengan pengasingan di Boven Digul pasca-Peristiwa 1926. Pada waktu itu, pemerintah kolonial memberi cap orang-orang yang diasingkan sebagai komunis; sama halnya dengan yang terjadi pada masa Orba. Takashi Shiraishi (dalam Baskara (ed.), 2017: 21) berkata bahwa Boven Digul dipilih sebagai tempat pembuangan pada zaman kolonial karena lokasinya yang seratus persen terisolasi dari dunia luar. Sejarawan asal Jepang ini juga menyatakan tempat pengasingan itu berfungsi sebagai signpost, atau semacam pesan peringatan kepada masyarakat bahwa “ikut pergerakan atau politik” itu berbahaya. Jadi, apa Buru memiliki kesamaan dengan Digul? Saya rasa iya. Buru dipilih bukan hanya karena letaknya yang terisolasi, tapi juga sebagai pesan peringatan supaya rakyat menjauhi ideologi yang dilarang oleh Orba.

Namun, kalau mau teliti, Boven Digul sebagai produk kolonial lebih manusiawi dibanding produk Soeharto di Pulau Buru. Kamp pengasingan Boven Digul tidak memasang kawat berduri mengelilingi wilayah kamp. Kalaupun ada, kawat-kawat berduri hanya dipasang untuk melindungi rumah prajurit jaga. Tapol di Boven Digul juga diberi kebebasan untuk memilih berkooperasi atau tidak dengan pemerintah kolonial. Ada bayaran sebesar 72 sen per hari ditambah 40 sen bagi yang mau bekerja, sedangkan yang tidak mau bekerja hanya menerima 72 sen per hari.

Berbeda dengan Boven Digul, seperti dalam sketsa Pak Mars, kamp pengasingan Pulau Buru dipagari kawat berduri di setiap unit hunian. Buru juga merupakan zona militer dengan para serdadu yang bertugas menjaga tapol sebagai kacung yang bisa diperah seenaknya. Pimpinan militer tertinggi di Buru disebut Komandan Tefaat Buru. Di bawahnya ada Komandan Unit yang bertempat di tiap unit. Satuan terkecil ialah para serdadu yang tergabung dalam Peleton Pengawal (Tonwal). Zonasi yang dipenuhi kumpulan serdadu ini sangat identik dengan karakter pemerintahan Orba yang berkarakter nasionalisme-patriotik ala militer.

Di bawah tekanan kekuatan militer, Pak Mars dan kawan-kawan tak punya pilihan lain selain menuruti kemauan penguasa. Mereka hidup di Buru bukan sebagai manusia bebas, melainkan budak yang bekerja tanpa upah. Macam-macam kerja harus mereka lakukan, seperti memotong pohon dan menjadikannya papan kayu, menyuling kayu putih, membuat garam dan gula aren, menanam padi, serta membangun dam air atau irigasi. Mereka terbiasa lapar dan mengalami kekurangan gizi. Kematian karena kelaparan sesungguhnya telah jamak ditemukan pada diri tapol selama masa tahanan di penjara. Tapi yang terjadi di Buru, kelaparan dan siksaan merupakan neraka penyiksaan tak terperi.

“Saya mau bertanya pada kalian semua,” teriak Kasi I Tefaat Buru suatu ketika (Hlm. 54), “apakah kalian mendapat makan yang cukup?” Terang sudah bahwa nasib nestapa yang diterima tapol hanya menjadi candaan bagi penguasa. Itu juga berwujud sundutan agresif untuk menunjuk siapa yang berkuasa dan siapa yang harus tunduk. Setelah itu, para serdadu akan mulai berceramah dengan menukil UUD 1945 dan Pancasila, seolah keduanya merupakan resep yang manjur untuk membenarkan segala perlakuan mereka terhadap para tapol.

Siksaan Tonwal seolah jadi lauk tambahan bagi tapol. Entah itu makian atau hukuman fisik. Kesalahan sekecil apapun, atau bahkan dicari-cari, selalu berujung pada hukuman. Apalagi, di situ juga berlaku ketentuan tanggung renteng, yang artinya kesalahan satu orang harus dipanggul semua anggota kelompok kerja. Tidak jarang bahwa kemudian banyak tapol yang mati akibat siksaan-siksaan itu. Seiring dengan terbiasanya para tapol mengalami kekerasan, mereka kemudian terlahir kembali sebagai monster dengan kondisi kejiwaan yang ganjil. Begini kata Pak Mars:

“…Kekerasan yang semula menakutkan kini menjelma menjadi semacam selingan hidup, bahkan bagaikan lelucon saja. Lelucon yang bisa kami anggap pantas untuk ditertawakan. Selama belum menghampiri maut, tidak banyak mengeluarkan darah, tidak ada tulang yang patah, maka kami masih sanggup menertawakannya. Tentu saja tidak semua sanggup menertawakan kekerasan seperti ini. Biasanya mereka yang relatif berumur muda yang sanggup menertawakannya.” (Hlm. 38)

Maka tak mengherankan apabila Pak Mars sering menangis hingga kini. Bayangan masa lampau yang mengerikan telah meninggalkan hantu, semacam disorientasi, pada kejiwaan Pak Mars.

Rencana pemerintah memproyeksikan Buru sebagai sentra ekonomi di kemudian hari menunjukkan perwajahan Orba selain pemerintah berbasis militer yang kejam juga serakah serta mata duitan. Bahkan, sempat terdengar isu bahwa penguasa Orba hendak memanfaatkan tapol kepada Badan Komisi HAM Internasional dengan harga sebesar Rp2 juta per kepala pada tahun 1968/1969. Kenyataan kontemporer yang menampilkan Buru sebagai wilayah transmigrasi dengan area persawahan yang luas memang tidak terlepas dari keringat darah para tapol. Sawah dibuat untuk mencukupi kebutuhan pangan tapol akan padi atau beras, meski sebenarnya ini juga menjadi salah satu proyek Pemerintah Orba.

Memoar ini juga menuliskan kisah survival para tapol dalam deskripsi yang baik. Pembaca akan diajak berwisata kuliner dengan menu jagung, singkong, kangkung—sayuran itu terus muncul sampai membuat bosan. Kalau mau menu ekstrem, ada cindil atau tikus yang baru lahir dan uret atau larva kumbang. Tentu saja tak lupa untuk menyebut sagu sebagai bahan pangan utama di Indonesia Timur. Biasanya sagu diolah menjadi sinole atau papeda. Sagu bisa juga dikeringkan menjadi kue. Cara memasak yang kedua lebih praktis dan tahan lama, tapi teksturnya jadi semakin keras. Para tapol memberi jejuluk untuk kue sagu itu dengan sebutan sandal jepit atau bandem celeng, karena begitu padat dan keras sehingga dapat digunakan untuk melempar celeng (babi hutan) sebagai pengganti batu. Menu-menu itu termasuk mewah dalam Restoran Tefaat Buru karena untuk mendapatkannnya, seringkali nyawa yang menjadi taruhannya.

Tentang pembuatan sawah padi, awalnya ide itu mendapat tentangan dari sebagian kalangan tapol. Mereka yang kontra beranggapan bahwa membuat sawah sama artinya berkooperasi dan melupakan perlakuan keji penguasa Orba. Dengan kata lain, sama saja dengan “makan tulang kawan”, istilah tapol untuk menunjuk mereka yang bermuka dua dan menjadi kawula Orba. Namun, Pak Mars dan para tapol yang ikut turun membuat sawah memiliki asumsi lain. Bagi mereka, sawah akan dapat melahirkan hari baru yang lebih cerah, terutama untuk kuliner dan ketersediaan pangan, untuk mereka maupun untuk masyarakat luas. Pandangan itu semacam harapan yang menyamai keinginan akan datangnya hari pembebasan.

Mereka Yang Mati

Selain pembantaian massal pasca-Peristiwa G30S, kamp pengasingan Pulau Buru ikut menyumbang daftar kematian kaum progresif kiri di Indonesia. Perlakuan keji dari serdadu menjadi salah satu penyebab kematian. Mereka yang mengalami tekanan batin memutuskan untuk menyudahi hidup dengan cara bermacam-macam. Kasus bunuh diri pada tapol ditemukan pada tahun 1971 dan memuncak pada 1972. Bunuh diri dilakukan dengan cara meminum insektisida atau gantung diri. Buku ini sendiri didedikasikan Pak Mars untuk mereka yang menemui ajal ketika menjalani pengasingan di Buru.

Berikut ini korban meninggal maupun hilang dari tapol Pulau Buru. Dua orang tapol, nama tak tersebut, hilang secara misterius pada akhir 1969. Strn, tergilas gelondongan kayu. Smntr bn Syf dan Kyn bn Thr Dkj tewas di tangan Kapten Sujoso Hadisiswoyo. Tk bin Dn, salah makan. Pada 12 Mei 1972, dr. (hewan) Mstj gantung diri. Sebelas orang tapol terbunuh pada Peristiwa 6 Oktober 1972. Sapari dan Sadino, tak jelas kabarnya. Swrn, tembak mati pada 5 Oktober 1973. Tujuh tapol mati ditembak Tonwal pada November 1973. Isnarto, hepatitis, meninggal menjelang Natal 1973 di Kamp Jiku Kecil. Hr meninggal pada 1974 karena diabetes melitus, komplikasi gagal ginjal dan hepatitis. Sebanyak 27 tapol tewas pada Peristiwa 12 November 1974 di Unit II. Munajid B. Asmorejo meninggal karena tenggelam dengan tangan terborgol pada 15 Juni 1975. Mrsn menjadi korban salah tembak sewaktu berburu pada 22 Agustus 1975.

Nama-nama itu begitu jelas diucapkan Pak Mars. Seolah kematian telah menjadi karib baginya hingga seumur hidup senantiasa terkenang. Ia tak mampu mengelak dari ketentuan itu. Namun, ia memprotes musabab kematian.

Kabar kematian juga menghampiri para serdadu Pulau Buru. Meski begitu, angka kematian serdadu tidak sebesar yang diderita tapol. Pak Mars menyebut tiga anggota serdadu. Dua di antaranya mati saat bertugas, satu mati setelah meninggalkan Pulau Buru. Nama serdadu yang mati setelah pensiun merogol kemerdekaan tapol ialah Kapten Sujoso. Nama itu tampaknya begitu mengena pada diri penulis buku kita ini. Pak Mars menyebut Kapten Sujoso mati karena karma yang selalu suka menyiksa dan membunuh tapol tanpa belas kasihan. Dua nama Tonwal yang mati saat bertugas ialah Pelda Padita Umar dan seorang anggota Tonwal Hasanuddin, nama tidak disebut.

Kematian Tonwal ketika bertugas merupakan pembahasan menarik yang mendeskripsikan perilaku tidak senonoh aparatur negara terhadap rakyat. Apabila kita mendengar warta versi militer, maka yang kita dengar ialah kasus pembunuhan dengan tapol sebagai tersangka. Anda boleh-boleh saja percaya pada warta Pemerintah Orba, tapi dengarkan dulu versi Pak Mars.

Selentingan adanya persaingan ekonomi di antara serdadu Buru sudah jadi obrolan biasa di kalangan tapol. Bagai mendapat durian runtuh, para serdadu penjaga melihat Buru sebagai kesempatan untuk mendulang keuntungan sebesar-besarnya dari bisnis haram. Papan kayu merupakan komoditi utama yang diperebutkan. Orang yang paling diuntungkan bisnis papan kayu ialah yang menjabat sebagai komandan (Hlm. 137). Persaingan bisnis ini sering melahirkan cekcok di antara sesama serdadu dan tidak jarang mengakibatkan kematian. Itu versi Pak Mars dan kawan-kawan tapol.

Hubungan Tapol, Tonwal, dan Penduduk

Di mata Tonwal, keberadaan tapol tak lebih dari cecunguk yang harus dididik melalui ideologi kebangsaan versi militer. Tonwal boleh memanfaatkan tenaga tapol sepuasnya, bahkan membunuhnya pun halal. Nyawa tapol Pulau Buru tak ada harganya, sekadar di lembar administrasi negara pun sudah dicoret. Nasib tapol hanya ada dua: dibuang di kamp pengasingan atau tinggal nama saja.

Perilaku tidak senonoh serdadu Buru juga berlaku bagi keluarga tapol. Kedatangan keluarga tapol, istri dan anak, terjadi pada tiga gelombang, yakni pada 1973, 1974, dan 1975. Semula kedatangan itu disambut meriah, paling tidak sebagian tapol dapat melepas rindu sekaligus mendapat semangat hidup baru. Namun itu hanya terjadi sementara. Faktor pertama tentu kita tak boleh melupakan politik ekonomi Orba. Dengan merangsang kedatangan keluarga tapol ke Pulau Buru, sejalan dengan proyek menjadikan Buru sebagai sektor ekonomi masa depan, Pemerintah Orba telah melepaskan tanggung jawabnya untuk membebaskan dan memulangkan tapol ke kampung halaman. Kedua, terkait skandal seksual yang terjadi antara serdadu dan keluarga tapol. Pihak militer melihat ada keuntungan dengan datangnya istri dan anak perempuan tapol yang bisa mereka manfaatkan sebagai pemuas nafsu seksual. Tindakan mesum itu bahkan dipercontohkan pejabat Inrehab yang bertindak sebagai pembina rohaniawan (Hlm. 350-353).

Tindakan semena-mena serdadu Buru tidak berhenti sampai di situ. Penduduk lokal sebagai pemilik sah Pulau Buru dan orang Buton juga mengalami nasib sial. Penggusuran demi penggusuran dilakukan oleh militer guna menghalau penduduk asli untuk mendekati wilayah Inrehab. Mereka yang terusir kemudian melarikan diri jauh lebih dalam ke arah hutan. Penguasa militer di Tefaat Buru juga menjatuhi uang sewa untuk permukiman orang Buton. Jika orang Buton tidak mampu membayar uang sewa, tak ada kata selain harus angkat kaki (Hlm. 341-342).

Kemesraan bertajuk simbiosis mutualisme justru ditunjukkan dalam hubungan antara tapol dengan penduduk lokal. Pemanfaatan Kamp Pulau Buru selama periode 1969-1979 telah memberi pengaruh besar, bahkan merembet sampai perilaku budaya setempat hingga menyebabkan akulturasi. Meskipun pemerintah militer Orba menetapkan kebijakan yang menjauhkan tapol dengan penduduk lokal, tapi komunikasi lintas budaya tetap tidak terelakkan. Dari penduduk lokal, para tapol tidak hanya mendapat pengetahuan topografi Buru melainkan juga informasi berharga lainnya seperti sumber alam yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Di sisi lain, keberadaan tapol yang berpendidikan juga memberi sumbangsih tersendiri bagi perkembangan Buru maupun Provinsi Maluku secara keseluruhan. Manfaat itu bahkan masih bisa dirasakan hingga kini dengan menyodorkan sawah dan teknologi irigasi yang dihasilkan oleh para tapol sebagai buktinya.

Romantika percintaan antara tapol dengan penduduk lokal memiliki porsi khusus dalam narasi Pak Mars. Kisah ini menjadi menarik ketika dihubungkan dengan komunikasi lintas budaya yang telah disinggung sebelumnya.

# # #

Kamp Pengasingan Buru memang telah ditutup. Penguasa Orba sebagai pihak yang paling bertanggung jawab pada kebijakan itu pun sudah habis dimakan tanah. Namun bukan berarti kisah penindasan itu tutup usia, sama seperti keinginan pihak militer. Narasi penindasan itu akan terus membayangi kita, bangsa yang melulu ditimpuki dengan kebanggaan terhadap cerita kepahlawanan. Seolah tak lekang dimakan zaman, suara orang-orang tertindas itu minta didengar.

Dari memoar Pak Mars, saya mendapati semangat untuk mewariskan keberanian dalam mencari kebenaran. Ia menohok dasar pemikiran kita dengan protes, pertanyaan-pertanyaan filosofis, dan kesadaran untuk berbagi. Tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang kita terima di Buru, keberhasilan di bidang agraria, merupakan jerih payah Pak Mars dan para penyintas ’65 lainnya. Namun, jangan pernah lupa pada darah dan kematian di baliknya, karena kealpaan pada ingatan sejarah justru berpeluang melahirkan kesalahan lebih besar di masa mendatang.

Secara penyampaian, buku ini cukup sulit dimengerti, terutama buat saya. Detail informasi berserak di setiap narasi, seolah Pak Mars merasa tak cukup menyebutnya satu kali saja, membuat pembaca dengan ingatan dan daya baca yang rendah seperti saya sulit melacak alurnya. Namun, seperti yang saya sampaikan di awal tulisan, buku ini menawarkan kedalaman kisah perjuangan hidup tapol di Pulau Buru. Sebagai sumber primer dari saksi mata peristiwa, buku ini mampu melengkapi informasi-informasi terkait peristiwa G30S dan Kamp Buru. Ia juga mampu menimpuk balik warta versi militer yang menempatkan tapol sebagai setan yang perlu dipenjara.

Pulau Buru telah menghilangkan kesempatan Pak Mars dalam banyak hal. Seperti kesempatan mencecap hubungan dengan perempuan, umur, dan waktu memudar dalam nestapa, serta kesempatan memperoleh ilmu. Itu fakta. Namun, melalui perasaan itu pula, ia mendapat keberanian untuk bertemu dengan kita.

Achmad FH Fajar,Mahasiswa sejarah Sanata Dharma