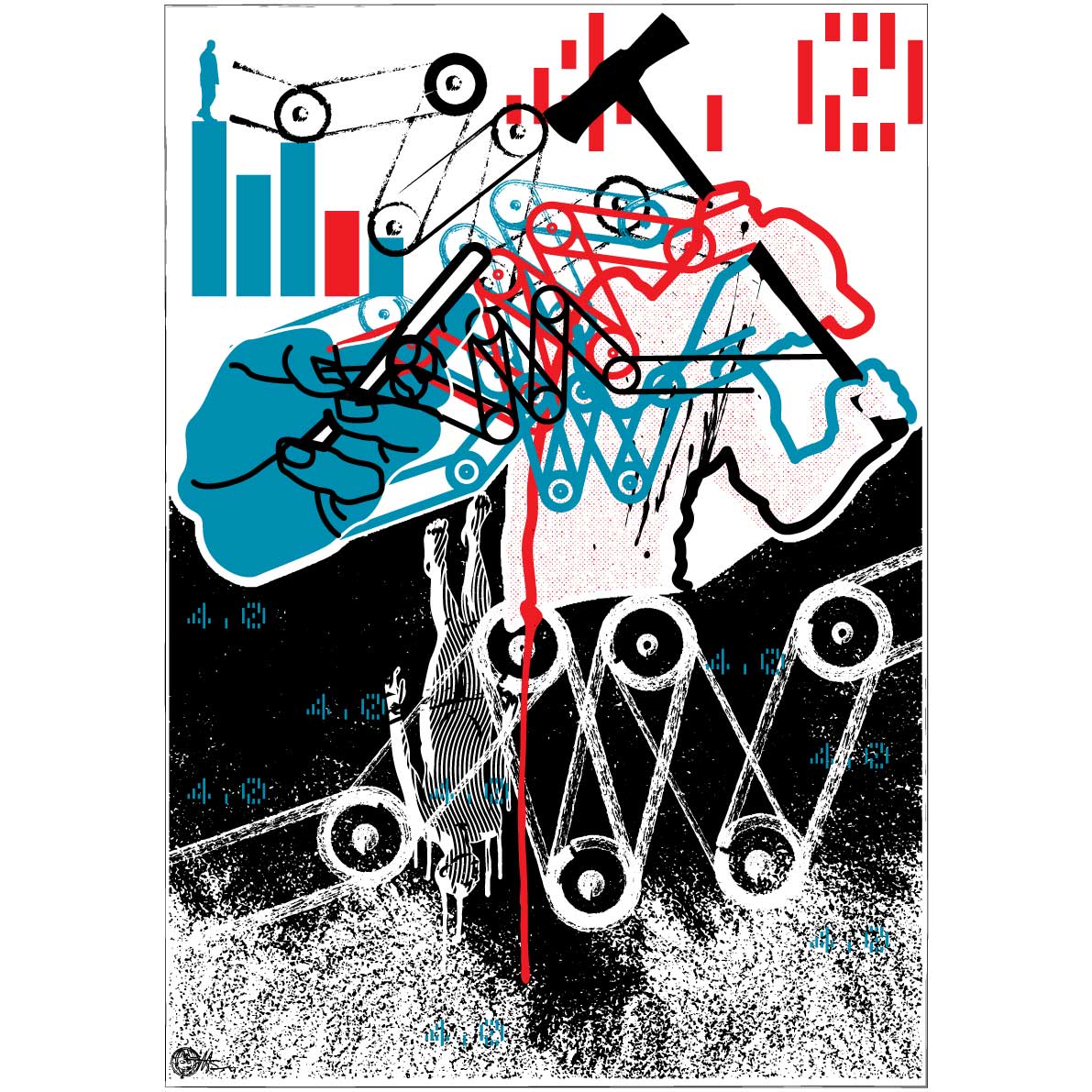

NAMANYA Mita Diran. Dia meninggal dunia pada usia yang begitu muda, 27 tahun, karena hal yang mungkin tak terbayangkan oleh siapa pun: kelelahan setelah bekerja selama 30 jam nonstop. Selama itu ia terjaga demi menyelesaikan tugas dari kantornya. Tak lupa minuman energi ditenggak berbotol-botol.

Judul Buku: Against Creativity

Penulis: Oli Mould

Penerbit, Tahun Terbit: Verso, 2018

Halaman: 240

Mita bekerja di agensi periklanan, salah satu bidang di industri kreatif.

Mita bukan satu-satunya pekerja kreatif yang meninggal karena terlalu lama bekerja. Februari tahun lalu, seorang brand strategist bernama Mark David Dehesa juga mengalami nasib serupa. Pun dengan Li Yuan lima tahun lalu.

Apa yang terjadi kepada lima orang ini sudah cukup jadi bukti bahwa industri kreatif pada dasarnya memang bermasalah. Sejumlah studi, semisal dari Entertainment Assist dan Victoria University,membenarkan itu. Laporan berjudul Working in the Australian Entertainment Industry menyebutkan bahwa para pekerja di industri kreatif punya masalah kesehatan serius, angkanya 10 persen lebih tinggi ketimbang rata-rata nasional. Sementara tim dari Ulster University menemukan bahwa pekerja kreatif lebih mungkin mengalami masalah kesehatan mental tiga kali lebih besar ketimbang orang biasa. 60 persen responden malah sempat memikirkan opsi bunuh diri.

Tidak ada cara lain untuk dapat mengetahui kenapa industri kreatif bisa membuat orang terpaksa menjual tenaga kerjanya melebihi apa yang bisa ditanggung tubuh biologis tanpa menganalisis konsep kreativitas itu sendiri. Itulah yang dilakukan Oli Mould, pengajar geografi manusia di Royal Holloway, University of London, lewat Against Creativity, buku terbarunya yang terbit Oktober lalu.

Mould memblejeti sejarah, konsep, dan implikasi kreativitas itu sendiri hingga sampai pada kesimpulan bahwa “apa pun yang sudah diceritakan padamu soal kreativitas itu salah”—kalimat ini jadi anak judul buku dan judul artikel tinjauan buku ini.

Apa Itu Kreativitas?

Sebetulnya tidak ada definisi baku tentang kreativitas. Tergantung siapa yang bicara serta latar belakangnya. Robert E. Franken dalam Human Motivation misalnya, mendefinisikan kreativitas sebagai “kecenderungan untuk menghasilkan atau mengenali ide, alternatif, atau kemungkinan yang bisa jadi berguna dalam memecahkan masalah, berkomunikasi dengan orang lain, dan menghibur diri sendiri dan juga orang lain.”

Namun bagi Mould, jika semua pengertian tentang kreativitas itu diperas, maka akan ditemukan inti dari itu adalah: “kekuatan untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan” (Hlm. 8). Ia memilih kata “kekuatan/power” karena menurutnya kreativitas memadukan pengetahuan (baik mekanis atau kognitif), agensi, dan keinginan untuk menciptakan sesuatu yang belum ada. Ia menyanggah anggapan bahwa kreativitas semata kemampuan untuk menghasilkan produk baru yang dianggap perlu oleh pasar atau merespons kebutuhan atau kekurangan tertentu.

Lewat definisi tersebut, Mould ingin mengatakan bahwa alih-alih reaktif, kreativitas pada dasarnya proaktif.

Seperti konsep-konsep pada umumnya yang tidak lahir dari ruang hampa, Mould kemudian menjelaskan bahwa kreativitas itu adalah produk sejarah yang maknanya tak ajeg. Ia berubah seiring perkembangan zaman. Penjelasan mengenai sejarah kreativitas ia awali dengan pertanyaan: “siapakah yang mampu kreatif atau punya kekuatan dan hasrat untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan itu?”

Mould membagi sejarah kreativitas ke dalam tiga bagian. Bagian pertama adalah makna kreativitas dalam masyarakat kuno, bagian kedua kreativitas dalam Abad Pencerahan (Age of Enlightenment), dan bagian ketiga adalah kreativisme di era kapitalisme.

Pada masyarakat kuno ketika teknologi dan ilmu pengetahuan belum berkembang dan kepercayaan terhadap sesuatu yang gaib masih begitu kuat, satu-satunya agensi kreativitas hanyalah Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Era ini adalah era ketika fenomena-fenomena alam coba dikuak manusia dengan jawaban-jawaban yang sifatnya transendental.

Konsep kreativitas berubah pada Zaman Pencerahan. Stanford Encyclopedia of Philosophy menyebut era ini terjadi di Eropa abad ke-18. Era ini ditandai oleh kepercayaan bahwa untuk mencapai kemajuan, satu-satunya cara adalah percaya kepada diri sendiri via sains. Maka konsep kreativitas pun berbalik 180 derajat: agen kreativitas bukan lagi Tuhan yang tak kelihatan, tapi manusia itu sendiri.

Dalam catatan Mould, pada fase ini “kreativitas adalah milik bersama”. Baik musik, puisi, dan seni lain bukan karya adiluhung seorang individu kreatif. Karya-karya itu dilahirkan oleh dan milik masyarakat. Mould mencontohkan dengan citra diri seorang William Shakespeare, asal Inggris, yang pada masa sekarang dianggap sebagai salah satu sastrawan terbesar yang pernah lahir di dunia. Pada masanya, Shakespeare, kata Mould, sama sekali tak dianggap jenius. Dia hanya seorang “tukang kata.”

Fase selanjutnya, yakni fase kapitalisme—atau masa ketika kita hidup sekarang—ditandai dengan apa yang Mould sebut sebagai “privatisasi terhadap kreativitas” (Hlm 10). Bagi Mould, era ini dimulai ketika Revolusi Industri yang membuat disparitas antara mereka yang bisa “mengonsumsi”seni dan yang tidak semakin menganga. Pada masa ini, kreativitas jadi punya nilai (value). Mereka yang bisa menikmati seni adalah mereka yang bisa membayar (meski sebetulnya sejak era Yunani dan Romawi kuno pun mereka yang disebut kreatif memiliki relasi patronase dengan orang-orang kerajaan).

Pada masa ini agen kreativitas tetaplah manusia, tapi konsepnya lebih individualistik. “Jenius-kreatif,” kata Mould, merujuk pada orang-orang yang mampu menciptakan sesuatu yang out-of-the-box.

Tentu kita dapat dengan mudah menunjuk si jenius-kreatif saat ini. Untuk menyebut beberapa saja: Steve Jobs, Mark Zuckerberg, atau, Nadiem Makarim.

Bagi Mould konsep ini bermasalah sebab individu yang disebut kreatif hanya puncak piramida dari pembagian kerja secara sosial yang mengeksplotasi mereka yang menempati tingkat-tingkat di bawahnya. Mereka memiliki social privilege yang tak dipunya hampir sebagian besar masyarakat.

Sementara Steve Jobs disebut kreatif, predikat yang sama tak pernah dilekatkan pada bocah-bocah penambang yang hasil kerjanya dipakai Apple untuk membuat produk-produk canggih. Pun dengan Nadiem Makarim. Kita tak pernah mengakui bahwa para pekerjanya—termasuk pengemudi Go-Jek yang harus bekerja 10 jam per hari (dan kadang lebih) cuma untuk mengejar bonus yang tak seberapa—adalah seorang kreatif.

Kreativitas dan Neoliberalisme

Kerajaan Inggris berperan besar meng-globalisasi-kan kreativitas lewat pendirian Department for Culture, Media, and Sport (DCMS) tahun 1998. Departemen ini bertanggung jawab mengembangkan beberapa sektor semisal penyiaran, pariwisata, dan ekonomi digital. Sektor yang diurus menghasilkan 84,1 miliar pound sterling dan bisa menyerap tenaga kerja hingga 2 juta orang dua tahun lalu.

Dengan kata lain, departemen tersebut sukses besar.

Maka tidak heran jika kemudian negara lain mereplikasi ini. Indonesia termasuk di antaranya. Pada tahun 2007, Susilo Bambang Yudhoyono memulai Studi Pemetaan Kontribusi Industri Kreatif Indonesia. Setahun kemudian, dengan dasar pemetaan tersebut, Presiden ke-6 Indonesia itu meluncurkan cetak biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2024 dan Pengembangan 14 Subsektor Industri Kreatif. Namun begitu, sektor ini baru digarap serius pada masa Joko Widodo, dengan pembentukan Badan Ekonomi Kreatif lewat Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015.

Yang diadopsi tak hanya ekonominya saja, tapi seluruh retorika kreativitas, termasuk dalam narasi politik sehari-hari. Para politisi kini getol bicara soal kreativitas, juga nyaris semua lowongan kerja yang ada di internet, termasuk pekerjaan yang sulit dicari keterkaitannya dengan kreativitas seperti teknik kimia atau teknisi, mencantumkan kata “kreativitas” sebagai daya tarik.

Maka, bagi Mould, kreativitas saat ini telah menjadi “paradigma kritis dari pertumbuhan ekonomi,” (Hlm 13).

David Harvey dalam Neoliberalism as Creative Destruction menyebut neoliberalisme adalah teori dari praktik ekonomi-politik yang mengemukakan bahwa kesejahteraan manusia dapat ditingkatkan dengan maksimalisasi kebebasan wirausaha dalam kerangka kelembagaan yang dicirikan oleh hak milik, hak individu, dan perdagangan bebas. Maksimalisasi kebebasan wirausaha yang dimaksud tak bisa berdiri begitu saja, ia harus didorong oleh semangat kreativitias yang maknanya telah dikonstruksi sedemikian rupa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Dengan kata lain, kreativitas berkelindan sedemikian rupa dengan neoliberalisme karena gagasan utamanya sama: sama-sama mengindividualisasi masyarakat dan melihat segala yang ada sebagai “sesuatu yang bisa dimonetisasi.” (Hlm 14).

Catatan Mould, kapitalisme, yang sudah di-turbocharged oleh neoberalisme, telah mengkooptasi konsep kreativitas dan bahkan kreativitas dari gerakan sosial. Satu contoh bagaimana modal mengkooptasi gerakan protes adalah iklan Pepsi tahun 2017 lalu. Iklan hampir tiga menit itu menggambarkan demonstrasi Black Lives Matter yang para pesertanya banyak yang membawa poster bergambar “love” dan “peace”. Pada akhir iklan, sang bintang Kendall Jenner dengan santai memberikan sekaleng Pepsi ke polisi. Keduanya saling melempar senyum. Iklan itu diprotes karena dianggap menggampangkan isu rasisme yang sedang naik daun di Amerika Serikat.

Untuk menjelaskan keterkaitan antara kreativitas dan neoliberalisme ini Mould memblejeti satu buku yang dianggap paling penting secara teoretis: The Rise of the Creative Class karya Richard Florida, salah satu pemikir perkotaan paling berpengaruh di Amerika pasca perang, yang terbit pada 2002.

Argumen orang yang mengaku penggemar Karl Kautsy ini sebetulnya sederhana: semua orang kreatif, tapi hanya sebagian kecil saja yang bisa memanfaatkannya untuk membikin hidup jadi lebih baik. Maka agar sukses (atau sejenisnya), kita semua harus “melepaskan kreativitas itu ke dunia.”Kelompok inilah yang ia sebut sebagai kelas kreatif, dan mereka akan jadi kelas dominan di masa depan.

Ketika bicara soal ini, Florida jelas tak menggunakan pendekatan Marxian—bahwa kelas ditentukan dari posisinya terhadap alat produksi.

Pemerintah perlu berperan untuk memperbesar potensi ini dengan cara membikin apa yang disebut dengan kota kreatif. Ruang-ruang seni, kafe, working space, perlu diperbanyak. Di sanalah para pekerja kreatif tinggal dan memuntahkan kreativitasnya ke dunia. Bagi Florida, inilah satu-satunya cara agar kota bisa bertumbuh. Tak heran pula jika kemudian banyak kota-kota di dunia berebut mendapat predikat tersebut. Florida sendiri membuat alat ukur bernama Creativity Index.

Gagasan ini pula yang masih terlihat pada dua buku lanjutan: Cities and the Creative Class (2004) dan The Flight of the Creative Class (2006).

Ada beberapa ciri kelas kreatif menurut Florida. Yang paling kentara adalah mereka itu orang-orang yang anti-kemapanan: tak suka birokrasi berbelit, lebih memilih bekerja secara fleksibel, non-konfirmis, dan introvert meski kadang bisa melihat dunia “dengan cara yang berbeda.” Dengan kata lain, seorang bohemian. “Fleksibilitas adalah karakter penting dan unik dan kelas kreatif,” tulis Mould (Hlm 29).

Konsep yang Bermasalah

Sejak diperkenalkan, konsep ini sebetulnya sudah diragukan banyak akademisi. Jamie Peck misalnya, mengatakan kelas kreatif tidak menawarkan mekanisme kausal dan menderita logika melingkar (circular logic).

“Pertumbuhan [ekonomi] berasal dari kreativitas dan oleh karena itu kreatif yang membuat pertumbuhan; pertumbuhan hanya dapat terjadi jika materi iklan datang, dan materi iklan hanya akan datang jika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan; apa yang diinginkan oleh para kreatif adalah toleransi dan keterbukaan, dan jika mereka menemukannya, mereka akan datang; dan jika mereka datang, pertumbuhan akan mengikuti. Mekanisme penyebab itu sendiri, bagaimanapun, tidak terperinci.”

Ada pula kritik yang sifatnya lebih materialis, misalnya oleh Masayuki Sasaki. Ia menyimpulkan bahwa cita-cita kota kreatif—yang didasarkan dari argumen kelas kreatif ala Florida—alih-alih menciptakan hasil positif, justru sebaliknya. Di antara dampak yang terjadi di Osaka, Jepang, adalah “menyebabkan penurunan pekerjaan kreatif dan pemiskinan relatif kelas kreatif.”

Hal yang sama juga terjadi di Berlin. Dalam 10 tahun terakhir (2002-2012) tingkat pengangguran di ibu kota Jerman itu paling tinggi di antara kota lain. Pertumbuhan pendapatan per kapitanya juga terendah kedua di Jerman. Sementara pekerja kreatif yang menganggur juga banyak. 30 persen ilmuwan sosial dan 40 persen seniman.

Sementara Mould sendiri mengambil contoh bagaimana ide soal fleksibilitas yang inheren dari kreativitas dan neoliberalisme membikin para pekerjanya hidup makin rentan (prekariat), bukan justru lebih baik seperti yang diharapkan. Hal ini potensial mengganggu work-life balance dan juga kesehatan mental. Kenapa begitu? Karena, mengutip Mould, “sangat sulit membedakan antara “kerja, istirahat, dan bermain.”

“Pekerjaan kreatif membuat kita semua semakin prekariat. Ini mengurangi kebutuhan akan ruang kantor fisik, tunjangan kinerja, kontrak jangka panjang, dan mengganggu waktu luang kita, kehidupan rumah dan emosi. Ini adalah karakter yang inheren dalam neoliberalisme karena secara aktif menghancurkan segala bentuk kerja kolektif, publik, dan sosial.” (Hlm 34).

Hal inilah yang juga terjadi di Indonesia. Di satu sisi kontribusi pekerja kreatif terhadap ekonomi Indonesia begitu tinggi—Rp922 triliun atau setara 7,44 persen terhadap PDB 2016 dan diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun tahun ini—tapi di sisi lain perlindungan terhadap mereka masih begitu minim (jika bisa dibilang tidak ada). Perangkat hukum di Indonesia, misalnya UU 13/2003 tentang Ketengakerjaan, sulit untuk kompatibel dengan relasi kerja para pekerja kreatif. Untuk menyebut beberapa saja: pekerja kreatif di Indonesia akan sulit mencari landasan hukum untuk menuntut Tunjangan Hari Raya (THR), hari libur, upah minimum, kerja 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, hak untuk cuti, dlsb.

Pada akhirnya, semua ini bergantung pada lobi-lobi yang sifarnya individual antara pemberi dan penerima kerja. Karena posisi keduanya tak pernah setara, juga iklim berserikat yang belum tumbuh, maka pada akhirnya penerima kerja kerap terpaksa menerima semua klausul kontrak yang ditawarkan meski itu tak mencukupi.

Ujungnya, untuk menutupi semua kerentanan itu, seorang pekerja kreatif memang—meminjam kalimat yang kerap dilontarkan para freelancer yang saya kenal—”harus bekerja di mana-mana, dan di mana-mana harus bekerja.”

Florida sendiri akhirnya sadar kalau ia keliru setelah melihat bagaimana gagasannya diterapkan selama bertahun-tahun. Ia meluncurkan buku berjudul The New Urban Crisis tahun lalu yang bagi sejarawan perkotaan dari York University, Sam Wetherell, adalah bentuk permintaan maaf. Dalam buku tersebut, Florida mengemukakan bahwa gagasannya soal kota kreatif justru tak ramah pekerja kreatif itu sendiri. Para pekerja kreatif tak mampu membeli rumah/hunian di sana karena harganya meroket.

Kota-kota itu ternyata memeras hingga kering jantung yang membuatnya bisa berdenyut.

Namun Florida hanya berhenti sampai sana. Solusi yang ia tawarkan sangat parsial, semisal membuat harga hunian lebih terjangkau dan menetapkan upah minimal yang lebih layak bagi para pekerja. Florida juga, seperti diulas oleh Danny Dorling, tetap mengulang mitos lama bahwa beberapa kota kreatif akan selalu menawarkan kesempatan lebih besar untuk mobilitas sosial bagi kaum miskin.

Kreativitas Non Kapitalis

Mould tak hanya memaparkan masalah. Setelah panjang lebar bicara bagaimana neoliberalisme mengkooptasi kreativitas untuk kebutuhan akumulasi kapital, ia kemudian membahas apa yang harus dilakukan untuk mengubah itu semua. Dengan kata lain, ia membahas bagaimana wujud kreativitas yang tidak menghamba kepada akumulasi modal itu sendiri.

Apa yang ditawarkan Mould sebetulnya sama sederhananya dengan Florida ketika ia membahas kelas kreatif: karena kreativitas adalah konsep yang dinyatakan oleh kelas kapitalis, maka yang pertama-tama mesti dilakukan adalah mendefinisikan ulang konsep itu sendiri. Kreatif, bagaimanapun, ialah tetap merupakan kekuatan yang dapat digunakan untuk mengubah dunia.

“Jika kreativitas adalah kekuatan untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan, maka percaya akan sesuatu yang tidak mungkin adalah komponen paling penting…Kita perlu berlatih mempercayai hal-hal yang mustahil. Hanya dengan begitu kita dapat benar-benar mengatakan bahwa kita sedang kreatif.”(Hlm. 149).

Kreativitas non kapitalis ini ia contohkan lewat model-model pengorganisiran produksi berbasis kooperasi. Dari mulai gerakan recuperadas di Argentina, Mondragon University, hingga coffecranks cooperative di Manchester.

Mould tampak sekali ingin mengajak para pembaca memikirkan kemungkinan-kemungkinan baru sekaligus menyanggah diktum terkenal ala neoliberalisme soal tak ada alternatif. Mould ingin meyakinkan kita bahwa sangat mungkin kreatif tapi tidak untuk memperbesar akumulasi kapital. Tepat di sinilah kritik terhadapnya muncul.

Steven Poole misalnya, mengatakan bahwa yang bermasalah dari kreativitas ala Mould ini adalah ia “tidak pernah diizinkan menjadi apolitis.”Bagi Poole, maksud Mould jadi bermasalah karena, misalnya, penulis lagu cinta tak bisa disebut kreatif meski yang ia ciptakan memberikan ketenangan bagi yang mendengar, atau minimal pasangannya; dan menghancurkan salah satu jejaring kafe kopi milik korporasi raksasa seperti Starbucks bisa disebut lebih kreatif ketimbang menulis seri drama untuk salah satu perusahaan layanan streaming besar.

“Kelemahan dari argumen buku ini adalah bahwa ia bergantung pada definisi yang agak bersifat determinan tentang ‘kreativitas sejati’, yang hanya diperbolehkan untuk menjadi tindakan yang mengkritik atau melemahkan kapitalisme neoliberal.”

Ia juga menyindir kreativitas Mould yang dituangkan dalam buku ini dengan fakta bahwa ia masih dijual dengan sistem kapitalis biasa (copyright), bukan, misalnya, didistribusikan secara bebas via daring.

Kritik David A. Banks kurang lebih berangkat dari titik yang sama. “jika kreativitas paling baik dipahami sebagai segala sesuatu yang bukan kapitalisme,” katanya, “maka kreativitas sebenarnya bergantung pada kapitalisme.” “Dalam dunia pasca kapitalis, dengan pandangan ini, tidak ada yang kreatif.”

Menurutnya, Mould ingin pembaca berlatih untuk “membayangkan yang tidak mungkin.” Poin ini juga bermasalah karena bagi Banks tak memberikan pedoman apa-apa tentang bagaimana upaya yang pada dasarnya individual tersebut disinkronkan dan ditingkatkan skalanya (sebab bagaimanapun kapitalisme adalah sistem umum, raksasa, dan menyejarah).

Saya, dalam derajat tertentu, sepakat dengan kritik-kritik ini. Namun fakta bahwa Mould mencoba memberikan alternatif, kreativitas yang tak dikungkung oleh tirani bernama profit, tak bisa dinegasikan begitu saja.

Marwan M. Kraidy pernah menyinggung kreativitas ketika membicarakan Arab Spring. Katanya, Arab Spring, khususnya konflik di Suriah, telah melahirkan gagasan bernama “perlawanan kreatif”—istilah untuk menggambarkan keseluruhan praktik dan bentuk-bentuk ekspresif semisal grafiti, spanduk, bahkan hingga meme. Simbol-simbol yang dilahirkan itu tak lain bagian dari upaya membangun kesadaran sekaligus memobilisasi massa untuk tujuan yang spesifik.

Ia menamakan agensi yang melakukan ini sebagai “pekerja kreatif revolusioner.“

Bagi saya, kreativitas non-kapitalis lebih tepat ditempatkan dalam konteks ini. Bahwa kreativitas bisa jadi—dan bukan melulu seperti maksud Mould, atau setidaknya yang mengkritik—perangkat untuk mengubah dunia jadi lebih baik. Maka dari itu, ia mesti terhubung dengan gerakan-gerakan sosial di masyarakat.

Kreativitas ala Mould adalah kerja imaterial yang mengabdi kepada perubahan sosial, baik yang bersifat reformis atau bahkan revolusioner. Ia selalu terkait kerja-kerja yang menghasilkan, meminjam definisi Lazzarato, konten informasi dan kultural.

Penutup

Kontribusi besar dari buku ini, terlepas dari segala kritik yang tadi sudah disebut, adalah ia melawan arus: ketika kreativitas dirayakan dengan gegap gempita dan kelas pekerja dipaksa meyakini itu, Mould malah membongkar itu dan memberikan perspektif yang sama sekali baru. Ia memberi jarak dan bahkan melawan.

Oleh karena itu, saya merekomendasikan buku ini dibaca oleh para pekerja kreatif di Indonesia setidaknya karena beberapa alasan. Pertama, buku yang membahas tema kreativitas secara kritis terbilang langka atau malah—sependek yang saya tahu—belum ada yang berbahasa Indonesia. Dengan membaca ini, setidaknya para pekerja kreatif bisa mengetahui lebih dalam mengenai dunia mereka sendiri dari perspektif yang sama sekali berbeda. Kedua, dengan membaca ini, pekerja kreatif tahu bahwa kapasitas mereka bisa digunakan untuk hal-hal lain demi kepentingan kelas (kolektif).

Poin kedua penting dikemukakan karena menurut saya pekerja kreatif lebih prekariat ketimbang saudara tuanya di industri manufaktur. Setidaknya para pekerja manufaktur punya perangkat hukum meski bolong di sana sini, dan seperti yang sudah saya jelaskan, itu tidak ada di industri kreatif. Pemerintah melulu bicara soal menumbuhkan industri kreatif, misalnya dengan gerakan nasional 1000 startup, tapi selalu dari kacamata pemilik modal ketimbang perspektif pekerja. Mereka abai terhadap fakta bahwa kesuksesan industri kreatif, dan bos-bos yang diagung-agungkan sebagai si jenius-kreatif, berdiri di atas peluh keringat kelas pekerja yang bekerja siang malam.

Ini juga berkaitan dengan fakta bahwa “berserikat” adalah kata yang asing bagi para pekerja kreatif—yang jumlahnya diperkirakan mencapai 15 juta. Ini, seperti yang dinyatakan Mould, karena nature pekerja kreatif adalah individual, juga karena memang masih minim yang mengorganisir di sektor itu.

Serikat pekerja seperti ini, bagi saya, bukan cuma berperan untuk anggotanya sendiri, tapi bagi serikat-serikat lain yang berbasis di pabrik-pabrik. Memang pada akhirnya lingkup advokasi hanya mencakup anggota, tapi kerja-kerja kreatif mereka—misalnya membuat poster perlawanan yang lebih ramah di mata atau konten-konten kreatif lain—juga bermanfaat bagi organisasi sekawan. Kerja-kerja ini memang terlihat sepele, tapi tetap bermanfaat demi tujuan besar: membangun kesadaran kelas pekerja.

Rio Apinino, Kepala Divisi Riset dan Edukasi Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi)