Foto: Wikicommons

PENDEKATAN ekonomi-politik borjuis mengisolasi setiap fenomena sosial dari corak produksi (mode of production). Bedanya, ekonomi-politik Marxian mensyaratkan penjelasan tentang setiap fenomena dalam kerangka logik kekhususan sejarah corak produksi tertentu. Untuk menjelaskan fenomena apapun, kita tidak boleh memisahkannya dari kapitalisme, sebuah sistem eksploitasi global, sebagai corak produksi dominan saat ini.

Ruh dari corak produksi kapitalisme adalah akumulasi modal (capital accumulation). Disebut ruh, karena akumulasi merupakan suatu keniscayaan dalam sistem ini. Tidak ada kapitalisme tanpa akumulasi. Akumulasi sendiri berarti proses pembesaran modal, hasil dari keharusan rekonversi nilai-lebih menjadi modal, yang berlangsung tanpa henti dan skala yang terus meningkat. Kosakata lebih teknis dari rekonversi nilai-lebih menjadi modal adalah reinvestasi profit demi perluasan atau ekspansi bisnis, sehingga modal kian menumpuk. Dengan frasa “akumulasi demi akumulasi, produksi demi produksi” (accumulation for the sake of accumulation, production for the sake of production), Karl Marx ingin mengisyaratkan bahwa tugas kesejarahan kelas kapitalis adalah akumulasi modal tanpa jeda.[1] Akumulasi merupakan hukum yang mengatur perilaku semua kelas kapitalis. Akumulasi merupakan keharusan pasar (market imperative),[2] yang mendikte kelas kapitalis dan bahkan semua bentuk hubungan-hubungan sosial. Buah akumulasi adalah monopoli penguasaan kelas kapitalis atas alat-alat produksi (tanah dan kekayaan di atas dan di bawah tanah, gedung, mesin dan peralatan, infrastruktur, dll) dan kontrol efektif terhadap tenaga kerja.

Akumulasi memiliki dua aspek yang tidak terpisah, konsentrasi dan sentralisasi modal.[3] Konsentrasi mengandung arti penumpukan modal dalam jumlah besar di tangan segelintir individu-individu kapital (perusahaan-perusahaan) yang kuat. Tetapi, penumpukan ini merupakan buah dari proses gradual investasi dan reinvestasi profit yang dilakukan oleh individu-individu kapital. Investasi dan reinvestasi profit berarti pengembangan atau perluasan skala bisnis dengan membeli lagi alat-alat produksi (mesin, peralatan, gedung, infrastruktur, tanah) dan tenaga kerja yang baru. Karena profit bersumber dari penghisapan buruh, maka konsentrasi merupakan hasil dari penghisapan secara berulang[4]. Sentralisasi adalah proses yang menyatukan berbagai individu kapital – dengan semua sumber daya produksi yang ada – ke dalam genggaman satu tangan yang kuat. Perusahaan yang lebih kuat mengambil alih perusahaan yang lebih lemah. Pinjaman atau kredit dari institusi-institusi keuangan dan penguasaan saham melalui pasar modal mengambil peran penting dalam proses pengambil-alihan. Merger dan akuisisi menggambarkan proses sentralisasi. Cara berbeda, tetapi konsentrasi dan sentralisasi memiliki hasil yang sama. Otot perusahaan menguat. Indikasinya, skala bisnis mengembang karena perluasan kontrol atas alat-alat produksi (tanah, deposit mineral, gedung, mesin & peralatan, bahan baku, dsb), tenaga kerja, dan komoditas yang dihasilkan.

Sebagai sistem global, kapitalisme selalui ditandai dengan akumulasi dunia. Artinya, proses konsetrasi dan sentralisasi selalu berlangsung lintas batas Negara.

Dalam konteks ini, motor utama akumulasi global adalah perusahaan-perusahaan yang monopolistik, yakni yang keluar menjadi pemenang dalam proses konsentrasi dan sentralisasi. Para pemenang ini adalah perusahaan-perusahaan transnasional (transnational corporations, TNCs) yang beroperasi lintas batas negara. Dalam pembagian kerja secara internasional, TNCs tumbuh dan berkembang di negeri-negeri kapitalis maju yang merupakan lokasi geografis pusat keuangan, teknologi, dan penelitian dan pengembangan. Ekspansi geografis ke belahan dunia lain, terutama ke negeri-negeri Selatan yang dicirikan oleh upah murah dan sumber utama bahan baku, dilakukan melalui “ekspor kapital” atau dalam bahasa lebih populer investasi asing langsung (foreign direct investment, FDI). Negara-negara kapitalis maju dari Utara dan institusi-institusi multilateral yang dikuasainya mendukung habis-habisan – baik dengan cara-cara keras (penggunaan kekuatan militer) maupun dengan cara-cara lunak (diplomasi injak kaki) – ekspansi tersebut. Kita menyebut fenomena ini sebagai imperialisme.[5] Jadi, akumulasi global adalah cermin imperialisme.

Dengan kerangka dasar tersebut, catatan ini menyorot soal-soal yang menarik perhatian publik sekarang. (1) monopoli penguasaan tanah oleh segelintir kelas kapitalis, terutama kelas kapitalis transnasional; (2) program reforma agraria Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Satu soal lagi yang kurang diperhatikan tetapi berhubungan dengan kedua hal itu untuk didiskusikan adalah (3) kelas petani. Catatan ini akan menjelaskan ketiganya dalam konteks perkembangan historis kapitalisme di Indonesia, terutama sejak Orde Baru.

II

Menjelang pemilihan presiden tahun depan, lawan-lawan politik Jokowi rajin mengkapitalisasi soal monopoli penguasaan tanah.[6] Tetapi, karena memiliki pandangan teori yang dangkal tentang kapitalisme, para pengritik pemerintah lebih doyan memobilisasi sentimen nasionalisme reaksioner. Jauh dari kritik terhadap sistem yang melahirkan monopoli, mereka memilih jalan pintas dengan mengumbar prasangka rasis seperti penguasaan oleh “asing” dan “aseng”. Amin Rais, the so-called “tokoh reformasi”, paling sering mengumbar demagogi semacam ini.[7] Sebuah prasangka tak berguna bagi transformasi mendasar menuju masyarakat baru yang lebih baik.

Pemerintah sendiri tidak membantah fakta monopoli. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, misalnya, bilang bahwa dari pemberian lahan dan akses atas 42 juta hektar hutan hingga 2017, pemerintah sudah mengalokasikan sekitar 95 persen untuk swasta, 4 persen untuk warga masyarakat, dan sisanya untuk kepentingan publik.[8] Tetapi, seperti tidak mau disalahkan, pemerintahan Jokowi-JK mengklaim monopoli sebagai warisan masa lalu. Jokowi mengatakan penguasaan yang terkonsentrasi sudah terjadi sebelum masa kepresidenannya.[9] Siti Nurbaya menyuguhkan data monopoli sebagai buah dari kebijakan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, terutama dalam periode SBY.[10] Ada benarnya, tetapi tidak menggambarkan akar penyebab.

Agar objektif, kita mesti melihat monopoli, terutama oleh TNCs sebagai sesuatu yang tertanam dalam perkembangan historis kapitalisme di Indonesia. Tersubordinasi sejak awal abad lalu atau lebih, kontra-revolusi 1965-66 terhadap kampanye dan mobilisasi anti-imperialisme Sukarno telah membuka jalan reintegrasi Indonesia ke dalam hirarki akumulasi dunia. Setelah anti-imperialisme hilang dari agenda para pembuat kebijakan, pemerintah – sejak kediktatoran Soeharto – secara bertahap melakukan kebijakan-kebijakan liberalisasi investasi, perdagangan dan keuangan. Aneka kebijakan itu didiktekan oleh pemerintah dari negeri-negeri kapitalis maju dan berbagai institusi kapitalis internasional (Bank Dunia, IMF, dsb). Terutama pada momen-momen krisis kapitalisme, kebijakan-kebijakan itu dipaksakan lebih dalam sebagai resep penyembuhan krisis. Buahnya, Indonesia menjadi bagian tidak terpisah dari proses akumulasi dunia di bawah cengkeraman imperialisme.

Dengan konteks tersebut, percakapan soal monopoli penguasaan tanah harus mengaitkannya dengan perkembangan “ekstraktivisme” (extractivism). Yaitu, pembangunan ekonomi kapitalis yang bersandar pada pengerukan sumber daya alam seperti minyak bumi, bahan bakar hayati, mineral, dan produk-produk bahan makanan hasil pertanian.[11] Dalam hal ekstraktivisme, sentral dari monopoli dalam kerangka akumulasi global adalah peran “modal keruk” (extractive capital) yang bersifat (1) padat modal; (2) digerakkan oleh TNCs; dan (3) didukung oleh negara imperial, negeri asal TNCs.[12]

Contoh paling terang tentang bagaimana modal keruk bekerja adalah kebijakan tentang pertambangan Orde Baru. Bukan semata soal teknik dan ekonomi pertambangan, tetapi kebijakan tersebut terkait dengan strategi geopolitik Amerika Serikat (AS) untuk mendukung ekspansi modal Paman Sam di luar negeri. Setelah berperan besar menyingkirkan Sukarno, pemerintah AS sangat aktif memengaruhi proses pembuatan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). UU yang menjadi dasar bagi kontrak pertambangan itu dirancang oleh para teknokrat Suharto, seperti Widjojo Nitisastro, tetapi di bawah bimbingan ketat pemerintah AS.[13] Tidak usah kaget, kalau UU ini menggelar karpet merah bagi Freeport Sulphur (kini Freeport McMoran, FCX), perusahaan dengan jaringan lobi kuat di Washington. Perusahaan itu, melalui anak usahanya PT Freeport Indonesia (PTFI), memperoleh kontrak karya (KK) generasi I pertambangan di Papua pada 1967. KK ini memiliki syarat-syarat yang sangat ringan, seperti bebas dari kewajiban pajak penghasilan (korporasi) selama 3 tahun sejak produksi komersial dan tingkat pajak di bawah normal pada tahun-tahun sesudahnya. KK berdurasi 30 tahun di atas areal lebih dari 100.000 hektar ini juga tidak mensyaratkan pembayaran royalti, sewa tanah, dan penyertaan modal Indonesia. Ini semua terjadi, karena untuk menarik investasi asing dan menjamin tidak terjadi Indonesianisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing seperti masa sebelumnya, Freeport dipersilahkan merancang naskah KK. Pemerintah lantas menyepakatinya. Pemerintah berharap, dengan pemberian KK kepada Freeport, Indonesia memperoleh keuntungan ekonomi, dukungan militer, dan perlindungan politik dari AS, sebuah negara adidaya ekonomi dan politik di muka bumi.[14]

Di kemudian hari, KK memiliki perbedaan antar generasi, yakni, perjanjinan KK yang ditanda-tangani dalam waktu tertentu. Perbedaan terutama tentang pajak, royalti, dan sewa tanah untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan fiskal. Tetapi, secara substansi, KK tetap dirancang untuk menarik FDI di sektor pertambangan. Misalnya, KK Generasi ke-5 (1988-1994), atau disebut KK frontier, diberlakukan untuk investasi pertambangan di wilayah timur Indonesia yang sangat buruk infrastruktur. Salah satu kekhususan KK ini adalah investor luar negeri boleh menguasai 100% saham, namun mereka harus melepaskan 20% sahamnya kepada entitas bisnis Indonesia dalam waktu 20 tahun. Tetapi, jika beroperasi di provinsi-provinsi non-Indonesia Timur, perusahaan-perusahaan itu mesti melepaskan 51% saham.[15]

Tetapi, aspek paling mendasar dari perjanjian KK adalah sifat lex specialis. Ini mensyaratkan perusahaan dan pemerintah yang terlibat dalam kontrak harus tunduk kepada semua ketentuan dalam perjanjian. Jika pemerintah mengubah regulasi di masa depan, perjanjian KK tidak bisa berubah, kecuali perubahan regulasi itu sudah diisyaratkan dalam KK atau pemerintah dan perusahaan tambang melalui perundingan/negosiasi sepakat mengubahnya. Dari sisi TNCs pertambangan, sifat lex specialis merupakan insentif karena memberi kepastian hukum bagi jaminan investasi jangka panjang. Jadi, tidak aneh, jika di kemudian hari monopoli penguasaan mineral di Indonesia berlangsung dalam konteks akumulasi global.

Akumulasi global memiliki 4 momen utama yang saling berhubungan. Pertama, akumulasi terjadi ketika perusahaan-perusahaan memutuskan untuk melakukan investasi melalui pembangunan fasilitas produksi baru atau perluasan operasi dengan membeli mesin dan bahan baku, membangun pabrik dan infrastruktur, menyewa tanah dan kekayaan di baliknya, serta membeli tenaga kerja. Dalam konteks ini, akumulasi global adalah internasionalisasi investasi dengan FDI sebagai indikator. Sejak awal Orde Baru, FDI di industri-industri keruk mengalir kembali. Dalam periode 1967 hingga awal 1976, kombinasi sumbangan FDI dari sektor-sektor pertambangan, kehutanan, pertanian, perikanan (di luar minyak dan gas bumi) terhadap total nilai FDI (dalam USD) di Indonesia adalah 22,96%.[16] Konstribusi ini (meliputi juga migas) tetap penting hingga sekarang, yakni rata-rata 25,07% dalam periode 2010-2017.[17]

Kedua, internasionalisasi produksi komoditas. Dalam momen ini, akumulasi bukan semata berarti kelas kapitalis melakukan investasi dengan membeli alat-alat produksi dan tenaga kerja, tetapi juga mengharuskan kelas pekerja untuk menghasilkan komoditas yang akan dijual. Kata kunci momen ini adalah eksploitasi buruh, yang selalu diikuti dengan perlawanan buruh, spontan atau terorganisir, ekonomis atau politis. Sejak Orde Baru, dengan memanfaatkan ketersediaan limpahan buruh murah yang telah diporak-porandakan secara politik, modal keruk transnasional menjadikan Indonesia sebagai sweatshop dan dengan enteng menguras kekayaan alam yang murah, menghasilkannya sebagai komoditi, baik sebagai bahan baku maupun bahan konsumsi akhir untuk pasar global.

Karena industri-industri keruk selalu identik dengan padat modal dan hemat tenaga kerja, data resmi nasional selalu mengonfirmasi kecilnya jumlah kelas pekerja di sektor ini dibanding sektor lain. Dua sub-sektor paling padat modal, pertambangan migas dan pertambangan non-migas masing-masing hanya menyerap sekitar 21.000 dan 113.000 pekerja permanen pada 2014.[18] Secara individual perusahaan, saat ini, PTFI mengklaim memiliki pekerja langsung sebanyak 7.031 dan jika digabung dengan pekerja kontraktor mencapai 28.100.[19] Angka ini mungkin hanya bisa diimbangi oleh jumlah pekerja di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, sebuah kompleks terinegrasi pertambangan dan pemrosesan nikel, patungan perusahaan Tiongkok dan Indonesia dalam kerangka FDI. Jumlah buruh di IMIP mencapai lebih dari 21.000. Tetapi, sumber perusahaan mengakui sekitar 2.000 di antaranya adalah pekerja asal Tiongkok,[20] seperti mau menjawab tudingan bodoh para politisi dan pengamat rasis di Jakarta yang mengeksploitasi sentimen anti-pekerja Tiongkok. Di dua areal pertambangan raksasa ini, sengketa-sengketa perburuhan sering terjadi, bahkan berdarah-darah seperti di PTFI. Ini menunjukkan momen paling sentral dalam akumulasi, yakni, eksploitasi sebagai hal yang tidak terhindarkan di industri paling modern ini.

Ketiga, internasionalisasi perdagangan/penjualan komoditas. Ekspor komoditas yang diproduksi dalam negeri merupakan indikator. Pada awal Orde Baru, komoditas dari pengerukan alam menjadi sandaran utama ekspor. Pada 1968, sektor pertanian menyumbang sekitar 65,25% terhadap total nilai ekspor dalam USD. Sisanya bersumber dari ekspor minyak bumi.[21] 20 tahun kemudian, sumbangan sektor ini terhadap total nilai ekspor merosot tajam di bawah 10% dan terus-menerus mengecil setelahnya. Kombinasi nilai ekspor komoditas sektor pertambangan (migas dan non-migas) dan beberapa komoditas terpilih di sektor pengolahan (minyak sawit, karet olahan, kayu olahan, logam dasar, semen, produk-produk minyak dan gas) menyumbang, masing-masing 68,76 % (1988), 50,51% (1997), 53,66% (2007), dan 46,30% (2017) terhadap total nilai ekspor.[22] Kendati mengalami trend menurun, tetapi komoditas hasil keruk alam tetap menjadi penyumbang penting ekspor Indonesia.

Keempat, internasionalisasi kapital uang merupakan momen penting. Utang luar negeri pemerintah dan swasta – yang diperoleh dari berbagai institusi keuangan privat dan publik transnasional – adalah salah satu indikator. Dengan total utang luar negeri USD353 miliar – utang pemerintah USD180,6 miliar dan swasta USD172,7 miliar per 2017[23] – atau sekitar 32% dari PDB menunjukkan ketergantungan ekonomi Indonesia pada institusi-institusi keuangan internasional. Penting untuk melihat penggunaan pinjaman luar negeri untuk investasi di sektor-sektor keruk. Pada 2017, dari total pinjaman luar negeri swasta non-bank yang sudah mencapai USD142,2 miliar, pinjaman sektor pertambangan dan pertanian masing-masing menyumbang 25,46% dan 4,70%.[24]

Pinjaman luar negeri menunjukkan institusi-institusi keuangan global melakukan pengerukan bunga. Di industri produktif, khususnya industri keruk, bunga adalah porsi surplus untuk institusi-institusi keuangan berkat akumulasi lintas batas negara. Sebagai ilustrasi, dalam periode 2002-2012, rata-rata bunga yang dibayar setiap tahun oleh perusahaan-perusahaan tambang dalam skema KK adalah USD365 juta atau sekitar 6.28% dari rata-rata profit perusahaan-perusahaan sebelum potongan pajak dan bunga.[25]

Keempat momen aktivitas modal keruk membawa monopoli penguasaan tanah oleh segelintir TNCs. Ini menonjol terjadi di industri hidrokarbon. Caltex (kemudian menjadi Chevron) merajai produksi minyak mentah di Indonesia dalam waktu lama. Penguasaannya mencapai 66% (1974), 50% (1997), dan 42% (2002-2013).[26] Saat ini, 5 TNCs menguasai 68% produksi minyak mentah Indonesia, dengan 2 raksasa dunia, Chevron dan ExxonMobil, masing-masing menyumbang 30% dan 25%.[27] Kedua TNCs merupakan raksasa bisnis terkemuka dunia.[28]

Monopoli juga terjadi di industri pertambangan non-migas. Hingga 2014, 41 perusahaan pertambangan pemegang kontrak karya (KK) menguasai sekitar 2,2 juta hektar areal tanah yang kaya dengan aneka deposit mineral.[29] Raksasa-raksasa tambang dunia, yakni, Freeport-McMoRaN melalui PTFI dan Inco (kini Vale) via PT Vale Indonesia, masing-masing merajai produksi tembaga dan nikel di Indonesia. Freeport mengontrol pertambangan tembaga (selain emas dan perak) terbesar kedua di dunia di Grasberg, Papua. Memiliki aset di Indonesia, per 31 Desember 2017, senilai USD8,9 miliar, atau 34,09% dari total nilai asetnya di seluruh wilayah operasinya di muka bumi, Indonesia terutama Papua sangat penting bagi FCX.[30] Sementara Vale mengontrol produksi nikel laterite terintegrasi (penambangan dan pemrosesan) paling raksasa di dunia di Sorowako, Sulawesi Selatan. Nilai aset Vale di Indonesia adalah USD2.1 miliar (2017) atau 2,22% dari total nilai asetnya secara global.[31] Sebagai raksasa tambang dunia, FCX dan Vale masuk dalam daftar segelintir raksasa bisnis dunia.[32]

Monopoli juga terjadi di sektor kehutanan. Pada 2016, 228 perusahaan menguasai 19,3 juta hektar hutan di seluruh Indonesia.[33] Angka ini memang jauh menurun dibanding masa kejayaan industri ini sepanjang Orde Baru. Dalam periode 1967-1980, pemerintahan Suharto menerbitkan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 53 juta hektar kepada 519 pemegang HPH, termasuk di antaranya perusahaan-perusahaan luar negeri.[34] Pada 1979, 7 dari 77 perusahaan-perusahaan luar negeri (66 joint venture dan sisanya dikuasai penuh perusahaan-perusahaan asing) itu menguasai 9,3 juta hektar hutan.[35] Pertengahan 1990-an, dari 585 pemegang konsesi hutan dengan total luas 62,5 juta hektar, 10 grup besar yang membawahi 228 perusahaan pemegang konsesi mengontrol 27.2 juta hektar hutan. Pada 1990, 10 grup itu juga mengontrol industri pengolahan kayu lapis melalui 48 perusahaan dengan penguasaan 39,9% kapasitas produksi nasional.[36]

Monopoli juga menonjol di industri kelapa sawit. Sebagai jawaban terhadap krisis kapitalisme di akhir 1990-an, pemerintah menuruti nasihat IMF untuk meliberalkan investasi di sektor ekstraktivisme agraria ini. Hasilnya, perkebunan kelapa sawit skala besar dan industri pemrosesan crude palm oil (CPO) mengalami percepatan pertumbuhan. Pada 2006, 6 grup perusahaan sawit Malaysia menguasai lebih dari 500.000 hektar perkebunan sawit di kepulauan nusantara.[37] Setelah mengalami masa pemulihan krisis, raja-raja kebun berpaspor Indonesia kembali tumbuh pesat. Pada 2016, dari 10,75 juta hektar tanaman kebun sawit, 6 grup raksasa menguasai 1,7 juta hektar.[38] Tetapi, sifat monopoli raksasa-raksasa perusahaan di industri sawit bisa dilihat dari penguasaannya atas ekspor CPO. Merujuk ke data resmi ekspor yang dikeluarkan Departemen Perdagangan, sebuah laporan resmi yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) menyebut 16 grup usaha menguasai 81% ekspor minyak sawit Indonesia dalam periode Juli 2015-Maret 2016.[39]

Kendati para pemain utama di bisnis sawit adalah kelas kapitalis raksasa berpaspor Indonesia, akumulasi di bisnis ini bukan semata berskala nasional dan regional. Karena, bisnis ini tersubordinasi ke dalam regim akumulasi dunia melalui pembiayaan oleh institusi-institusi keuangan raksasa global. Dekade lalu, investasi sawit di Indonesia dan Malaysia – dua negeri penghasil minyak sawit dunia – menghabiskan lebih dari USD50 miliar. Sekitar 24% dari ongkos investasi tersebut berasal dari pinjaman. Institusi-institusi keuangan kelas dunia yang terlibat dalam pembiayaan di antaranya adalah HSBC, Mitsubishi UFJ, OCBC, Sumitomo Mitsui, ANZ, DBS, Credit Suisse, Mizuho Financial, BNP Paribas, dll, selain bank nasional terkemuka seperti BCA, dan bank-bank pelat merah seperti Mandiri dan BRI.[40]

III

Di tengah monopoli penguasaan tanah di industri-industri keruk di tangan segelintir kelas kapitalis, perhatian perlu diberikan kepada sektor pertanian, yakni sektor yang umumnya terkebelakang dan tempat bergantung puluhan juta manusia. Sensus Pertanian (SP) terakhir, pada 2013, menunjukkan jumlah “rumah tangga usaha pertanian” (RTUP) tergolong besar, yakni lebih dari 26 juta.[41] Sementara dalam beberapa dekade persentase luas lahan pertanian terhadap total luas tanah di nusantara meningkat dari 21,30% (1961) menjadi 31.46% (2017).[42]

Kita sedang menyaksikan terjadi transformasi masyarakat agraris di Indonesia. Sumbangan sektor pertanian terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan menyurut. Kontribusi nilai tambahnya terhadap produk domestik bruto (PDB) – dalam USD berdasarkan harga konstan 2010 – merosot dari 43,80% (1960) menjadi hanya 13,29% (2017). Dalam waktu sama, sumbangan sektor industri dan jasa masing-masing meningkat dari 28,24% dan 27,53% (1960) menjadi 42,05% dan 44,64% (2017).[43] Sejak dekade lalu, jumlah “rumah tangga pertanian pengguna lahan” (RTPPL) menyusut sekitar 4,7 juta, dari 30,4 juta (2003) menjadi 25,7 juta (2013).[44] Mayoritas di antaranya mengolah tanah pertanian dengan luas terbatas dan dengan teknologi terkebelakang. Pada 2017, persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian terhadap total penduduk yang bekerja di seluruh sektor mencapai 31%, menurun dari 53% (1991). Tetapi, persentase penduduk yang bekerja di sektor ini masih jauh lebih tinggi dari sektor industri, yakni, 22,39% kendati sudah jauh di bawah kombinasi sektor-sektor jasa 46,20%.[45]

Transformasi bukan murni soal pertanian dan kehidupan perdesaan. Tetapi, merupakan bagian tidak terpisah dari sejarah panjang perkembangan kapitalisme di Indonesia. Akar-akarnya sudah tertanam dalam sejak kolonialisme Belanda, terutama berhubungan dengan pertumbuhan industri gula yang kapitalistik di Jawa sejak pertengahan abad 19.[46] Sekarang, sistem ini memengaruhi sektor pertanian dan kehidupan kaum tani di perdesaan secara dalam. Kaum tani, sebagai produsen kecil (petty producer), pada umumnya mengolah lahan-lahan milik sendiri dan kerap menggunakan tenaga kerjanya sendiri. Ini tidak berarti mereka terisolasi dari dunia yang lebih besar. Sesungguhnya, mereka merupakan bagian dari sebuah masyarakat berkelas di bawah pengaruh corak produksi kapitalis.

Pertama, para petani bukan terpisah dari rezim akumulasi global, tetapi terperangkap di dalamnya. Kendati masih terlibat dalam kegiatan pertanian non-kapitalis, demi pemenuhan kebutuhan subsistensi makanan, kaum tani berhubungan dengan pasar global dengan kapitalisme sebagai sistem dominan. Mereka bergantung kepada pasokan input-input produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida, dll. Industri-industri berkaitan dengan input-input tersebut dikuasai TNCs raksasa seperti Monsanto, Bayer, DuPont, Syngenta, dll.[47] Mereka juga bergantung kepada penjualan hasil pertanian terutama tanaman-tanaman komersial (cash crops) seperti biji kakao, kopi, dll, yang terintegrasi ke dalam mata rantai nilai global (global value chain). Karena mengusahakan tanaman-tanaman komersial, para petani tunduk kepada keharusan-keharusan pasar. Mereka harus berjuang untuk menghasilkan komoditas-komoditas pertanian yang bersaing, yakni produk dengan kualitas yang dapat diserap pasar. Hanya dengan begitu, raksasa-raksasa retailer kelas dunia seperti Carrefour, Wal-Mart, dll mau memajang hasil produksi pertanian petani di gerai-gerainya.

Juga, berbagai institusi kapitalis aktif mengintegrasikan kaum tani ke dalam pasar. Ini dilakukan melalui berbagai usaha modernisasi agraria via program kerja sama pembangunan internasional. Di Indonesia, Bank Dunia sejak lama membiayai (pinjaman) proyek-proyek transmigrasi,[48] proyek-proyek infrastruktur skala besar seperti bendungan/waduk/irigasi,[49] dan proyek administrasi pertanahan (land administration project).[50] Baru-baru ini, institusi multilateral kapitalis ini kembali mengucurkan pinjaman sebesar USD200 juta, atau sekitar IDR2,8 triliun (kurs IDR14000/USD1), kepada pemerintah Indonesia dalam program percepatan reforma agraria pemerintahan Jokowi-JK melalui apa yang disebut dengan “program satu peta” (one map program).[51]

Juga, menyusul krisis lingkungan hidup dunia, lembaga-lembaga internasional dan pemerintah-pemerintah negeri kapitalis maju menginisiasi program hibah lingkungan hidup dengan menyasar kaum tani sebagai objek. Progam ini memanipulasi krisis lingkungan global yang berakar di pembakaran energi fosil dengan mengalihkan beban kepada petani-petani tradisional di sekitar hutan yang dituding sebagai penyebab kerusakan hutan. Dengan mengontrol petani-petani tradisional itu, penyebab emisi karena kerusakan hutan bisa ditekan. Norwegia, misalnya, paling aktif membiayai program di sektor kehutanan, termasuk reforma agraria. Ketimbang mengerem produksi minyak bumi – cara paling efektif mengurangi emisi karbon – yang dapat melumpuhkan ekonomi negeri itu, Norwegia rela menghibahkan ratusan juta Krone kepada Indonesia.[52] Bukan saja kepada pemerintah tetapi juga kepada LSM-LSM lingkungan hidup, uang yang mengalir dari pajak, royalti, sewa tanah industri minyak itu digunakan untuk mendisiplinkan kaum tani. Dengan menggunakan mantra “tata kelola”, kita sedang menyaksikan pemerintah negeri kapitalis maju, pemerintah Indonesia, dan LSM-LSM lingkungan hidup (internasional, nasional, dan lokal) berperilaku seperti satpam untuk mengawasi kaum tani miskin di pinggiran hutan.

Kedua, penjelasan tentang kaum tani mesti diletakkan dalam konteks struktur kelas di perdesaan, karena mereka bukan kelompok homogen dari sisi kelas. Dengan identitas utama yang melekat pada para petani adalah pemilikan atau penguasaan tanah, maka struktur penguasaan tanah di perdesaan menggambarkan struktur kelas. Selain monopoli penguasaan tanah di tangan segelintir kelas kapitalis raksasa, sejak lama Indonesia memiliki struktur penguasaan tanah yang timpang di antara sesama petani. Data pada 1960-an menunjukkan 65,92% dari total pemilik tanah (di Jawa Barat, Jawa, Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, dan Nusa Tenggara) menguasai tanah kurang dari 0,5 hektar.[53] Beberapa dekade kemudian, keadaan tidak banyak membaik. SP2013, dengan cakupan seluruh provinsi, menyebut jumlah rumah tangga pertanian pengguna lahan (RTPPL) skala kecil atau “rumah tangga petani gurem” – yakni, pengguna lahan kurang dari 0,50 hektar – berjumlah 14,2 juta (2013), menurun dari lebih 19 juta (2003). Angka ini mewakili 55% dari total RTPPL. SP2013 juga memperlihatkan 57% dari 26,1 juta RTUP menguasai golongan luas lahan pertanian kurang dari 0,50 hektar (lihat TABEL 1).[54] Struktur penguasaan tanah pertanian yang timpang merupakan indikasi “diferensiasi kelas” di antara petani.[55]

TABEL 1: Indonesia: Distribusi Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP)

Menurut Golongan Luas Lahan Pertanian Yang Dikuasai (2013)

Sumber: Diolah dari BPS.[56]

Potret diferensiasi dapat ditelusuri lebih jauh dengan melihat perkembangan hubungan-hubungan produksi di sektor pertanian. Para petani gurem, di samping kelompok petani produsen kecil lain dengan penggunaan dan penguasaan lahan relatif kecil, pada umumnya terdiri dari buruh-tani atau semi-proletar. Mereka memanfaatkan separuh waktunya untuk mengolah tanah mereka yang sempit demi pemenuhan sebagian kebutuhan subsistensinya. Di separuh waktu lain, mereka menjual tenaga kerjanya demi pemenuhan sebagian kebutuhan lainnya. Para petani gurem berpotensi jatuh menjadi buruh upahan murni, karena satu dan lain sebab yang membuat mereka kehilangan tanah. Tanpa pemilikan tanah, mereka tidak memiliki pilihan, selain menjual tenaga kerja secara penuh waktu kepada fihak lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya.

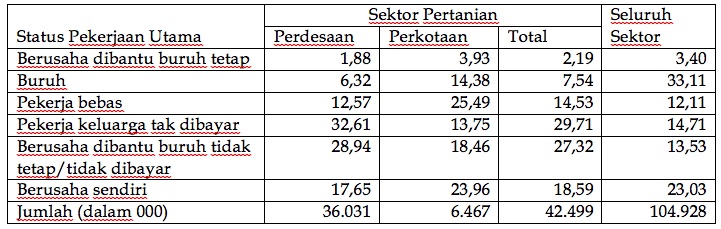

Sumber statistik resmi lain mengonfirmasi potret diferensiasi sesama kaum tani. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2010, 1,88% dari hampir 36 juta penduduk 15+ di perdesaan yang bekerja di sektor pertanian adalah mereka yang mempekerjakan buruh upahan dalam usaha-usaha pertanian di perdesaan. Buruh upahan itu sendiri mencapai 6,32%.[57] Data ini mengisyaratkan tentang pertumbuhan kelas kapitalis skala kecil, kalau bukan proto-kapitalis, atau petani-petani kaya dan kelas buruh pertanian di perdesaan (lihat juga TABEL 2). Dalam waktu yang sama, mereka yang status pekerjaan utama bukan tergolong “berusaha dibantu buruh tetap” dan “buruh” adalah “pekerja rentan” (vulnerable employment), konsep yang digunakan International Labor Organization (ILO) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pekerja rentan meliputi “pekerja keluarga tak dibayar”, “berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar”, dan “berusaha sendiri”. Status pekerjaan utama kaum tani, seperti tersaji di TABEL 2, menunjukkan dinamika diferensiasi kelas di perdesaaan.

TABEL 2. Indonesia: Persentase Penduduk 15+ yang Bekerja di Sektor Pertanian & Seluruh Sektor Menurut Status Pekerjaan Utama Berdasarkan Sensus Penduduk 2010

Sumber: Diolah dari BPS.[58]

Demi produksi komoditas pertanian untuk pasar, para petani kaya mengintroduksi penggunaan input-input produksi modern dan/dengan memanfaatkan kredit dari institusi-institusi keuangan modern. Petani-petani kaya tunduk kepada keharusan-keharusan pasar, yang memaksa mereka berjuang untuk menghasilkan komoditas yang kompetitif. Untuk maksimasi keuntungan, maka pemangkasan ongkos produksi merupakan pilihan. Caranya, mereka membayar upah murah kepada buruh yang dipasok dari segmen terbesar kaum tani, yakni petani gurem atau petani yang sama sekali tidak memiliki tanah. Terjadi hubungan-hubungan produksi yang menghisap. Ini menunjukkan kontradiksi antara kelas-kelas berbeda di antara warga desa dalam pengolahan tanah. Kontradiksi ini menguburkan ilusi dan fantasi tentang homogenitas kelas warga desa dan aneka romantisasi a-historis tentang kaum tani.

Padahal proses diferensiasi kelas bukan saja mempertahankan lapisan terbesar kaum tani sebagai tenaga kerja cadangan (TKC) di perdesaan. Tetapi, proses ini juga telah mendorong sebagian dari TKC ini menyerbu kota.[59] Sayangnya, terutama di Jawa, mereka tidak serta-merta menjadi tenaga kerja aktif (TKA) atau buruh upahan modern di tengah pertumbuhan industri pengolahan yang hanya terkonsentrasi di kawasan-kawasan industri tertentu. Di luar Jawa, mereka juga sulit diserap oleh industri-industri keruk skala besar (pertambangan dan perkebunan), karena sifat hemat tenaga kerja di industri-industri itu. Tanpa penyerapan oleh industri-industri modern di tengah-tengah kemerosotan jumlah rumah tangga pertanian dan persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian, maka eks-kaum tani tetap menjadi TKC. Mereka mengerumuni aneka pekerjaan di sektor informal. Sebagian menjadi pekerja antar bangsa di sektor domestik non-produktif, atau pembantu rumah tangga (PRT).[60]

Singkatnya, masalah agraria bukan semata soal tanah. Masalah tanah hanya salah satu sisi dari sekeping mata uang. Tenaga kerja di perdesaan merupakan sisi lain dari masalah agraria. Karena, aspek ini berhubungan dengan eksploitasi lautan massa petani miskin dalam pengolahan tanah pertanian.****

Bersambung ke bagian 2

Anto Sangadji adalah Graduate Fellow di York Center of Asian Research, York University, Canada. Anggota Dewan Redaksi IndPROGRESS

———–

[1] Karl Marx. 1976. Capital Volume I. London and New York: Penguin Books, p, 742.

[2] Wood menyebut akumulasi, selain kompetisi, maksimasi profit, dan peningkatan produktivitas, merupakan fitur utama dari “keharusan-keharusan pasar” (market imperatives). Artinya, keempat hal tersebut menentukan semua bentuk transaksi ekonomi dan semua bentuk hubungan-hubungan social secara umum. Ellen Meiksins Wood. 2002. The Origin of Capitalism: a loner view.London and New York: Verso, p, 7.

[3] Karl Marx 1976. Capital Volume I. London and New York: Penguin Books, pp, 772-81.

[4] Karena eksploitasi kerja merupakan basis dari profit, maka derajat eksploitasi menentukan tingkat profit. Karena tingkat profit memengaruhi keputusan investasi dan reinvestasi, maka derajat eksploitasi menjadi motor kompetisi antara individu-individu kapital. Perusahaan-perusahaan yang sukses dalam kompetisi adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan komoditas lebih murah dengan tingkat eksploitasi lebih tinggi. Tentu saja, produktivitas kerja dan skala produksi yang besar membuat komoditas lebih murah. Individu kapital yang besar dan lebih produktif akan keluar sebagai pemenang kompetisi dengan memukul individu kapital yang kecil dan kurang produktif. Proses ini melahirkan konsentrasi.

[5] Penjelasan teoritik dan historis tentang imperialisme lihat V.I. Lenin. 1993[1939]. Imperialism: the highest stage of capitalism. New York: International Publishers.

[6] Monopoli penguasaan tanah dalam tulisan ini digunakan untuk menjelaskan kontrol efektif atas kekayaan sumber daya alam di atas tanah dan di bawah tanah seperti deposit mineral. Tulisan ini dikembangkan dari sebuah catatan kasar untuk diskusi penilaian buku Mohamad Shohibuddin. 2018. Perspektif Agraria Kritis: Teori, kebijakan, dan kajian empiris. Yogyakarta: TPN Press, yang diselenggarakan di Palu, 22 Mei 2018.

[7] Lihat misalnya, “Amien Rais: Tanah di Jakarta 75 Persen Dimiliki Aseng dan Asing, di Mana Merah Putihnya?”, 22-8-2017 [online] http://wartakota.tribunnews.com/2017/08/22/amien-rais-tanah-di-jakarta-75-persen-dimiliki-aseng-dan-asing-di-mana-merah-putihnya. Akses 10 Juli 2018; “Sindir Jokowi Lagi, Amin Rais: Minyak, gas, kayu untuk asing”, 9 -6-2018. [online] https://finance.detik.com/energi/d-4061980/sindir-jokowi-lagi-amien-rais-minyak-gas-kayu-untuk-asing. Akses 10-7-2018.

[8] “Evolusi Kawasan Hutan, TORA, dan Perhutanan Sosial”[online] http://www.sitinurbaya.com/evolusi-kawasan-hutan-tora-dan-perhutanan-sosial Akses 9-5-2018.

[9] “Sertifikasi Cegah Konflik Lahan”, Kompas, 27-3-2018.

[10] “Evolusi Kawasan Hutan, TORA, dan Perhutanan Sosial”.

[11] Lihat James Petras and Henry Veltmeyer. 2014. Extractive Imperialism in the Americas Capitalism’s New Frontier. Leiden & Boston: Brill, p, 19.

[12] Lihat Petras and Veltmeyer, Extractive Imperialism in the Americas Capitalism’s New Frontier..

[13] Dicatat Simpson, Van Sickle Association, sebuah lembaga konsultan bisnis dari Denver, membantu ekonom Widjoyo Nitisastro menulis rancangan UU-PMA. Naskah itu kemudian dikirim ke Kedutaan Besar AS di Jakarta untuk mendapatkan masukan-masukan tentang kemungkinan perbaikan dari sudut pandang investor-investor US. Widjoyo menggunakan masukan-masukan itu sebagai bahan revisi dan memilih kosakata-kosakata yang memastikan semangat liberalisasi. Lihat Bradley R. Simpson. 2008. Economists with Guns: Authoritarian development and U.S.- Indonesia relations, 1960-1968. Standford: Standford University Press, p, 234.

[14] Lihat Denise Leith. 2003. The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia. Honolulu: University of Hawai’I Press, p, 60.

[15] Leith, p, 68.

[16] Departemen Penerangan RI. 1976. Lampiran-lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia Soeharto di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1976. Jakarta: Departemen Penerangan RI.

[17] Diolah dari data Bank Indonesia. “Aliran Investasi Asing Langsung Menurut Sektor Ekonomi.”

[18] BPS. 2015. Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: BPS.

[19] PT Freeport Indonesia. 2018. Lembar Fakta: Ketenagakerjaan. Jakarta: PT-FI.

[20] Lihat “Hantu anti-Tiongkok di Sulawesi” 29-1-2018 [online]. https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/hantu-anti-tiongkok-di-sulawesi. Akses 10-7-2018.

[21] Departemen Penerangan RI. 1974. Lampiran-lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia Soeharto di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1976. Jakarta: Departemen Penerangan RI.

[22] Data 1988 & 1997 bersumber dari BPS. 1999. Indikator Ekonomi 1999. Jakarta:BPS; Data 2007 & 2017 bersumber dari Bank Indonesia. “Nilai Ekspor Menurut Komoditi”.

[23] Diolah dari data Bank Indonesia. “Posisi Pinjaman Luar Negeri.”

[24] Diolah dari data Bank Indonesia. “Posisi Pinjaman Luar Negeri Swasta Bukan Bank.”

[25] Diolah dari PwC Indonesia. 2013. Mine Indonesia 2013. Jakarta:PwC

[26] BPS, 1978. Asian Wall Street Journal, 28-7-1997:4; SKK Migas, 2014. Laporan Tahunan 2014. Jakarta: SKK Migas.

[27] PwC Indonesia. 2018. Oil and Gas in Indonesia: Investment and taxation guide. Jakarta: PwC

[28] Menurut versi media bisnis terkemuka dunia, Forbes, ExxonMobil, dengan nilai aset USD300 miliar, menempati urutan 1 dari 25 perusahaan-perusahaan minyak dan gas terbesar dunia pada 2017. Sementara Chevron, dengan nilai aset USD260 miliar, menduduki urutan 22. Dalam “Global 2000 rank” perusahaan-perusahaan transnasional terbesar dunia ExxonMobil dan Chevron masing-masing berada di urutan 13 dan 359. Lihat “The World’s Largest Oil And Gas Companies 2017: Exxon Reigns Supreme, While Chevron Slips” 24-5-2017 [online]. https://www.forbes.com/sites/laurengensler/2017/05/24/the-worlds-largest-oil-and-gas-companies-2017-exxon-mobil-reigns-supreme-chevron-slips/#49a146b54f87. Akses 9-6-2018.

[29] Diolah dari Ministry of Energy and Mineral Resources (MoEMR) Republic of Indonesia Directorate General of Mineral and Coal. 2015. Indonesia Mineral and Coal Information 2015. Jakarta:MoEMR.

[30] FCX. Annual Report 2017.

[31] PT Vale Indonesia. 2018. Turning Challenges to Opportunities (Annual Report 2017). Jakarta: PT Vale Indonesia.

[32] Forbes menaruh FCX di urutan 406 dalam daftar 2000 perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada 2018. “The World’s Largest Public Companies” [online] https://www.forbes.com/companies/freeport-mcmoran/. Akses 20-7-2018. Forbes menempatkan Vale di urutan 132 dalam daftar perusahaan-perusahaan terbesar dunia berdasarkan rangking 2018. “The World’s Largest Public Companies [Online] https://www.forbes.com/companies/vale/. Akses 20-7-2018.

[33] BPS 2017. Statistics of Forest Concession Estates 2016. Jakarta: BPS.

[34] Christopher Barr. 1998. “Bob Hasan, the Rise of Apkindo and the Shifting Dynamics of Control in Indonesia’s Timber Sector”. Indonesia, No.65, p, 6.

[35] Malcom Gillis. 1987. “Multinational Enterprises and Environment and Resources Management Issuesin the Indonesian Tropical Forest Sector.” In Charles S. Pearson, ed., Multinational Corporations, Environment, and the Third World. Durham: Duke University Press.

[36] Barr, “Bob Hasan, the Rise of Apkindo and the Shifting Dynamics of Control in Indonesia’s Timber Sector”, p, 12.

[37] “Meneropong Agresivitas Pemain Asing”, Investor 7-20 November 2006.

[38] BPS, Statistics of Forest Concession Estates 2016.

[39] KPK. Sumber Daya Alam Indonesia di Bawah Cengkeraman Mafia. Jakarta: KPK.

[40] “Banks and palm oil” [online]. https://www.banktrack.org/campaign/banks_and_palm_oil#_. Akses 22-6-2018.

[41] BPS. 2014. Hasil Sensus Pertanian 2013. Jakarta: BPS

[42] Diolah dari data World Bank. 2017. World Development Indicators.

[43] Diolah dari data World Bank. 2017. World Development Indicators.

[44] BPS. 2014. Hasil Sensus Pertanian 2013. Jakarta: BPS.

[45] Diolah dari World Bank. 2017. World Development Indicators.

[46] Robert Knight menunjuk sejarah pertumbuhan industri gula di Jawa sejak pertengahan abad ke-19 di mana kaum tani di Jawa terintegrasi ke dalam orbit eksploitasi kapitalisme. Studi-studinya memperlihatkan bahwa pabrik-pabrik gula modern mengandalkan pasokan tenaga kerjanya dari petani-petani tidak bertanah di perdesaan Jawa. Lihat G.R. Knight. 1988. “Peasant Labour and Capitalist Production in Late Colonial Indonesia: The ‘Campaign’ at a North Java Sugar factory, 1840-70.” Journal of Southeast Asian Studies, Vol XIX, (2):245-65; G.R. Knight. 1989. “Sugar, Peasants and Proletarians: Colonial Southeastern Asia, 1830-1940.” Critique of Anthropology, 9(2):39-63.

[47] Lihat Peter Dickens. 2011. Global Shift: Mapping the changing contours of the world economy (sixth edition). New York: The Guilford Press, p, 289.

[48] Lihat World Bank. 1994. Indonesia Impact Evaluation Report: Transmigration I, Transmigration II, Transmigration III (Report No. 12874-IND). Washington DC: World Bank.

[49] Lihat misalnya World Bank. 1985. Indonesia: Kedung Ombo Multipurpose Dam and Irrigation Project (Staff Appraisal Report, Report No. 5346a-IND). Washington DC: World Bank; “World Bank Approves $125 Million to Finance Indonesian Dams”, 1-3-2017 [online]. http://jakartaglobe.id/business/world-bank-approves-125-million-finance-indonesian-dams/. Access 20-6-2018.

[50] Lihat World Bank. 1994. Indonesia: Land administration project (Staf Appraisal Report, Report No. 12820-IND). Washington DC: World Bank; World Bank. 2002. Indonesia: Land Administration Project (Implementation Completion Report, Report No: 23684). Washinton DC: World Bank.

[51] World Bank. 2018.“Nearly 4.3 Million to Benefit from Indonesia’s Sustainable Land Management” Press Release, 28-7 [online] http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/20/indonesia-sustainable-land-management. Akses 21-7-2018; Lihat juga World Bank. 2018. Indonesia Program to Accelarate Agrarian Reform: Executive summary of the environmental and social management framework [online] http://documents.worldbank.org/curated/en/518031528141380048/pdf/Indonesia-Acceleration-Program-of-Agrarian-Reform-and-One-Map-Policy-Implementation-ESMF-Executive-Summary-06012018.pdf. Akses 21-7-2018.

[52] “Climate and forest project grants managed by the Norwegian Embassy in Jakarta” [online].

https://www.norway.no/en/indonesia/values-priorities/deforestation-and-climate-change/bilateral-climate-and-forest-support/project-support/. Akses, 20-7-2018.

[53] Diolah dari data E. Utrecht.1969. “Land Reform in Indonesia,” Bulletin of Indonesian Economic Studies, 5(3):71-88, p, 76.

[54] BPS. 2014. Sensus Pertanian 2013. Jakarta: BPS.

[55] Tentang konsep “diferensiasi kelas” lihat Lenin. 1960. The Development of Capitalism in Russia. Moscow: Foreign Language Publishing House.

[56] BPS. 2014. Hasil Sensus Pertanian 2013. Jakarta: BPS.

[57] Diolah dari BPS. 2012. Sensus Penduduk 2010. Jakarta: BPS.

[58] BPS. 2012. Sensus Penduduk 2010. Jakarta: BPS.

[59] Marx TKC atau reserve army of labour (RAL) dengan tenaga kerja aktif (TKA) sebagai bagian dari kelas pekerja secara keseluruhan. TKA merujuk ke mereka yang sedang bekerja sebagai kelas pekerja modern dalam hubungan produksi yang kapitalistik. Sebaliknya TKC adalah mereka yang tidak sedang dieksploitasi dalam hubungan-hubungan produksi kapitalis. Tetapi, dalam kapitalisme, eksploitasi terhadap TKA sangat ditentukan oleh ketersediaan TKC. Kian tinggi rasio TKC terhadap TKA, kian tinggi tingkat eksploitasi terhadap TKA. Kapitalisme memiliki tendensi untuk mempertahankan ketersediaan TKC yang besar, sehingga tingkat eksploitasi tetap tinggi. Tentang TKC lihat Marx, Capital Volume I, pp, 781-99.

[60] Tahun lalu, sebuah laporan Bank Dunia bilang jenis pekerjaan utama pekerja migran Indonesia adalah Pembantu Rumah Tangga (PRT)/pengasuh anak, yakni sekitar 32%, disusul pekerja di sektor pertanian (19%), pekerja konstruksi (18%), pekerja pabrik 8%. Lihat Bank Dunia. 2017. Pekerja Global Indonesia: Antara peluang & risiko. Jakarta: Bank Dunia.