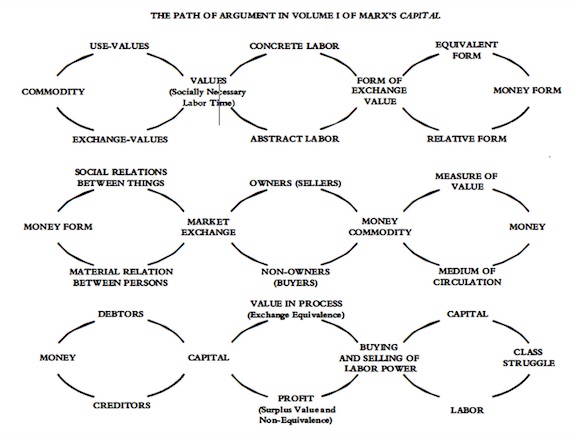

Kredit ilustrasi: abetterworldisprobable.wordpress.com

KALI ini akan didiskusikan sebagian apsek dari apa yang disebut sebagai ‘logika kapital’. Logika kapital, dapat dibedakan umpamanya dengan “sejarah kapital”. Apabila dalam sejarah kapital ditemukan deretan tokoh-tokoh, fenomena-fenomena, dan peristiwa-peristiwa historis kapitalisme, logika kapital berkenaan dengan upaya memberi analisis konseptual serta memeriksa konsistensi logis dari penguraian cara kerja kapital. Menengok sejarah pemikiran ekonomi-politik isu-isu di bidang logika tidak begitu asing. Penemuan “Aritmatika Politik” dari William Petty justru jadi tonggak berdirinya ekonomi-politik. Tidak mengherankan bila beberapa tokohnya adalah sekaligus logikawan (De Quincey dan James Mill, contohnya), atau menjalin relasi kolegial dengan para logikawan (Sraffa-Wittgenstein, misal). Biar begitu, artikel ini bukannya hendak mengesampingkan sejarah demi logika, pemeriksaan ini justru awalnya berniat memahami hakikat sejarah satu langkah lebih dekat.

Kita akan bersama-sama memeriksa hal ini dengan meminjam analisis ‘proses valorisasi’ dari Karl Marx[1]. Selain merupakan konsep pondasional dari penjelasan Marx soal tumbuh-kembang kapital, juga akan terlihat bagaimana dua kategori dasar seperti ‘kualitas’ dan ‘kuantitas’, bekerja dalam analisis Marxian. Di sejarah ekonomi-politik Klasik, kategori kuantitas memainkan peran sentral. Kita akan lihat terobosan yang dilakukan Marx persis karena ia mengikutsertakan kategori kualitas dalam analisisnya. Ada cerita kecil dari Friedrich Engels dan Adam Smith yang akan diajukan sebagai alat banding.

Ilustrasinya kira-kira begini. Dari kota Manchester, 26 juni 1867, Engels menyurati Marx. Isinya tidak banyak berbeda dengan surat-surat dua karib ini di tahun-tahun menjelang penerbitan Das Kapital; jumlah kertas dan tinta yang dibutuhkan Marx, keadaan orang-orang terdekat, dan tentu soal-soal pekerjaan. Di bulan itu Das Kapital menjelang rampung. Engels seperti biasa memeriksa poin-poin yang menurutnya belum cukup jelas. Salah satunya terkait argumen proses valorisasi. Singkat kata Engels keberatan dan menulis jika pembeli tenaga kerja “…membayar pekerja hanya seharga 6 jam untuk 12 jam kerjanya, maka tidak ada nilai-lebih yang diproduksi, karena tiap jam dari kerja itu…hanya dihitung ½ jam kerja, yakni jumlah yang telah dibayar, dan hanya nilai itu yang menubuh di produk kerja”. Sehari berselang, sahabatnya itu membalas:

“[…] Mengenai keberatan yang engkau bilang akan dikemukakan para filistin dan ekonom vulgar (mereka lupa, tentunya, bahwa, jika mereka menghitung kerja dibayar sebagai upah, maka mereka harus menghitung kerja tak dibayar sebagai laba, dst.) hal itu dimasukan, dalam istilah keilmuan, ke pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana kah nilai bertransformasi menjadi harga produksi komoditas, ketika

(1) keseluruhan kerja tampak dibayar dalam bentuk upah,

(2) kerja-lebih, atau nilai-lebih, mengandaikan bentuk tambahan ke harga, dan lantas disebut sebagai bunga, laba, dst., melewati dan di atas ongkos-harga (=harga bagian konstan dari kapital+upah).

Menjawab pertanyaan ini mengandaikan;

- Bahwa transformasi dari, contohnya, nilai dari satu hari tenaga-kerja menjadi upah atau harga kerja satu hari telah dijelaskan. Hal ini telah dilakukan di Bab V dari jilid ini.

- Bahwa transformasi dari nilai-lebih menjadi laba, dan dari laba menjadi laba rata-rata, sudah dijelaskan. Ini mengandaikan bahwa proses sirkulasi kapital telah dijelaskan terlebih dahulu, sebab pengembalian kapital, dst., ikut berperan di sini. Soalan ini sebab itu tidak dapat didiskusikan sebelum buku ke-3.

- Di sini akan ditunjukkan bagaimana cara para filistin dan ekonom vulgar memandang hal ihwal, yakni, karena satu-satunya hal yang tercermin di pikiran mereka adalah bentuk penampakan langsung dari relasi-relasi, dan bukan relasi-relasi internalnya. Tanpa disengaja, jika hal terakhir ini yang terjadi, maka kita tentu tidak membutuhkan sains sama sekali[2].

Keberatan Engels dapat dibahasakanulang sebagai pertanyaan mengenai asal-usul surplus ekonomi. Apabila harga 6 jam kerja disetarakan dengan harga 12 jam kerja, maka surplus tidak ada, sebab yang dipotong hanya nilai dari tiap jam kerja itu. Umpamanya 6 jam kerja dimajukan hingga 12 jam untuk produksi komoditas x senilai 24, maka nilai dari tiap jam kerja itu yang terpotong, dari tadinya senilai 4 per jam, menjadi senilai 2 per jam. Entah dalam 6 atau 12 jam, nilai yang dikandung produk akan berhenti di angka 24. Surplus, tetap tidak terjelaskan.

Argumen sumber surplus ini jadi penting sebab ekonomi-politik mesti menjawab asal-usul pertumbuhan ekonomi; sumber pokok kemakmuran sosial. Sejarawan ekonomi-politik Jepang, Samezō Kuruma, mencatat jika kemajuan pertama ekonomi-politik terjadi lewat pergeseran fokus pencarian sumber kemakmuran sosial dari ranah sirkulasi (yang jadi titik fokus kaum Merkantilis) ke ranah produksi, yang dilakukan kaum Fisiokrat. Kemajuan kedua, terjadi berkat pengerucutan kajian dari ranah produksi ke kerja secara umum (labor in general) yang dilakukan kaum Klasik. Bersama kemajuan ini perdagangan dan alam[3] disisihkan dan digantikan oleh kerja sebagai sumber pokok pertumbuhan ekonomi. Lebih lagi, pengutamaan kategori kerja ini ikut menyisihkan unsur-unsur produksi lainnya seperti bahan mentah dan perkakas (mesin, teknologi, dst.) yang dipandang tidak lebih daripada hasil “kerja lampau” (Smith) atau “kerja mati” (Marx); yang nilainya dimengerti sebagai “pembekuan” atau “pengawetan” kerja terdahulu. Itu sebabnya Adam Smith mengakui jika “kuantitas kerja” adalah “ukuran riil dari nilai-tukar segala komoditas”[4]. Pertukaran komoditas diatur oleh pertukaran jumlah jam kerja yang terkandung di dalamnya sehingga jam kerja menjadi prinsip lalu lintas ekonomi di masyarakat sipil. Surat Marx di atas menyoal hal ini: apabila nilai bersumber dari kuantitas kerja sebagaiman diyakini Smith, mengapa nilai tidak tampil dalam bentuk kuantitas kerja saja (6 jam atau 12 jam), melainkan dalam bentuk harga? Mengapa nilai bertransformasi menjadi harga? Bagi Marx tidak lah cukup mereduksi harga ke satuan jam kerja. Perkembangan nilai menjadi harga juga mesti diperiksa.

Misalkan, Engels Sr., hendak memproduksi 10 pon benang yang rata-rata dihargai 15 shilling di pasar. Untuk produksi benang ini, Engels Sr. mesti membeli beberapa syarat-syarat produksi, mulai bahan mentah (raw material); 10 pon kapas seharga 10 shilling, lalu perkakas, berupa alat gelendong seharga 2 shilling, dan terakhir, tenaga-kerja, sebutlah, Mary, seharga 3 shilling. Ambillah seturut rata-rata sosial saat itu, bahan mentah 10 pon kapas dapat diproduksi jadi 10 pon benang, sementara rata-rata tenaga kerja dapat memproduksi pon kapas menjadi pon benang dalam 1 jam. Artinya dalam 6 jam, Mary kita dapat memintal 10 pon kapas menjadi 10 pon benang. Total biaya produksi adalah 10 shilling, plus 2 shilling, plus 3 shilling; sama dengan 15 shilling: biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi 10 pon benang, sama dengan harga jualnya di pasar.

Meminjam pendapat Smith, jika biaya produksi 10 pon benang sama dengan 15 shilling, maka harga 15 shilling itu mestinya dapat direduksi ke satuan kuantitas kerja, ke besaran waktu. Dengan demikian 10 pon kapas, satu alat gelendong, dan tenaga kerja seharga 10, 2 dan 3 shilling mesti dapat dibahasakan ulang ke dalam satuan jam kerja. Bila Mary diketahui dihargai 3 shilling/6 jam, artinya tiap 1 shilling setara 2 jam kerja. Dengan demikian, 10 pon kapas seharga 10 shilling setara 20 jam kerja, dan satu alat gelendong seharga 2 shilling setara 4 jam kerja, sehingga produksi 10 pon benang dapat disetarakan nilainya ke 30 jam kerja. Jumlah total biaya produksi dalam satuan jam kerja ini tentu akan ikut berlipatganda seiring pelipatgandaan target produksi: 20 pon benang seharga 30 shilling akan senilai 60 jam kerja, 30 pon benang seharga 45 shilling senilai 90 jam kerja, 40 pon benang seharga 60 shilling senilai 120 jam kerja, dan seterusnya. Bersama Smith, setiap biaya produksi direduksi ke satuan jam kerja, halnya akan identik dengan harga jualnya di pasar. Tapi coba kita periksa lebih dekat.

Harga atau bentuk moneter dari nilai-tukar, pertama-tama menampak sebagai kategori kuantitatif. Dalam contoh Mary kita, ia hadir dalam ‘3 shilling’ yang diyakini Adam Smith merupakan tampilan dari ‘6 jam kerja’ yang melandasinya. ‘3 shilling’ merupakan tampakan dari ‘6 jam kerja’. Untuk apakah ‘3 shilling’ ini dibayarkan? Untuk harga komoditas tenaga kerja, dan seperti semua komoditas lain, ia adalah harga yang ditentukan kuantitas kerjanya. Masalahnya, tidak seperti komoditas lain, tenaga kerja adalah pembikin nilai itu sendiri. Hal ini memaksa ekonom-politik mengajukan konsep nilai kerja atau nilai tenaga kerja; sejumlah nilai yang setaraf dengan nilai yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk mereproduksi dirinya; atau, sejumlah nilai yang setaraf dengan nilai komoditas-komoditas yang diperlukannya untuk hidup. Baik ‘3 shilling’ maupun ‘6 jam kerja’ artinya mengacu ke nilai untuk menukar tenaga kerja. Dengan reduksi dari harga ke nilai ini, Smith di satu sisi berhasil membedakan antara harga (tampakan) dan nilai (esensi), berhasil memperlihatkan relasi antara penampakan dan esensi, memperlihatkan hierarkinya, namun di saat yang sama menggolongkan keduanya ke satu kategori yang sama, yakni kuantitas. Perbedaan antara hal-hal yang serupa memang dapat diketahui dari kuantitasnya. Akan tetapi perbedaan antara hal-hal yang berbeda, hanya dapat diketahui melalui kualitasnya.

Jam kerja, bukan sekadar kuantitas, jam kerja tidak lain merupakan kuantitas yang dideterminasi kualitas tertentu: jam dari kerja. Sebagai kuantitas, besaran kerja diukur lewat satuan waktu di dalam dirinya sendiri: 6 jam, 12 jam, 18 jam, dst. Akan tetapi kuantitas ini selalu berada dalam ambang batas kualitas tertentu. Kualitas dibedakan dengan kuantitas persis karena kespesifikannya, dan kespesifikan ini yang membedakan satu jenis kerja dengan jenis kerja lain. Ketika Smith (memakai contoh sebelumnya) mereduksi ‘3 shilling’ ke ’6 jam kerja’, ia sesungguhnya mereduksi satu corak produksi di mana kuantitas kerja dapat disosialisasikan lewat perantara uang, ke corak produksi lain di mana kuantitas kerja dapat hadir langsung dalam pertukaran individual; mereduksi kerja produksi komoditas kapitalistik, ke kerja produksi komoditas non-kapitalistik. Ketika misalnya ia mengatakan “6 jam kerja” Smith tidak persis menjawab: kerja di relasi produksi yang mana? Dengan kata lain, kuantitas kerjanya boleh sama, akan tetapi kerjanya bisa berbeda-beda. Reduksi kuantitas objek-objek mestinya selalu berada di dalam batasan kualitas objek-objek itu sendiri. Tanpa kesadaran batas kualitatif ini, reduksi dapat dikelirukan dengan perkembangan. Penjelasan mengenai harga memang dapat direduksi ke waktu kerja, akan tetapi waktu kerja tidak niscaya berkembang ke harga. Waktu kerja bolehjadi berkembang ke sertifikat kerja, sebagaimana halnya jus alpukat yang dapat direduksi ke air, akan tetapi air tidak niscaya menjadi jus alpukat. Air bisa saja menjadi udara. Smith dengannya mematok kerja sebagai tetapan abadi yang tidak ia bedakan kualitasnya dari satu corak produksi dengan corak produksi lain. Padahal persis perbedaan kualitas kerja itu lah yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lain.

Bagi Marx, di kapitalisme, aspek kuantitatif kerja dikondisikan oleh dua hal, yakni momen historis pemisahan produsen dengan sarana produksinya dan perkembangan daya-daya produktif. “Waktu kerja” oleh sebabnya ia bendaharakan sebagai “Waktu kerja yang diperlukan secara sosial”, kerja yang aspek kuantitatifnya dikondisikan oleh formasi pembagian kerja sosial itu sendiri, bukan kerja-kerja individual. Sementara aspek kualitatif menyumbang dua aktivitas spesifik dalam proses produksi. Pertama, kerja adalah satu-satunya unsur dari syarat produksi yang mampu memindahkan nilai dari bahan mentah, perkakas, dan nilainya sendiri, ke produk baru. Besaran 20 dan 4 jam kerja dari kapas dan gelendong hanya dapat berpindah ke benang lewat intervensi kerja. Bukan 6 jam dan 8 jam yang memiliki kemampuan pemindahan nilai ini, melainkan 6 jam dan 8 jam dari kerja. Bukan sekadar “6 jam”, melainkan “6 jam kemampuan memintal pon kapas menjadi pon benang” yang dapat melakukan pemindahan nilai. Kedua, kerja adalah satu-satunya syarat produksi yang mampu menciptakan nilai baru. Bagaimana gerangan?

Seperti yang telah sama-sama diketahui, yang khas dalam kapitalisme kerja hadir sebagai komoditas. Kapitalisme, dapat kita sebut sebagai sistem yang ajaib salah satunya karena ia boleh memperjual-belikan hal yang tidak pernah ia produksi satu kalipun, yakni kerja, aktivitas manusia mengerahkan otot, syaraf, pikiran, mengerahkan energinya, menyusun-ulang alam demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan ini, kerja mesti ikut memiliki nilai—itu yang sebelumnya kita sebut sebagai nilai tenaga kerja. Tapi begini, nilai tenaga kerja ini tidak berbeda dengan nilai komoditas-komoditas lain (6 jam, 20 jam, dst.): ia adalah pembekuan kerja terdahulu. Mestinya, sebagaimana komoditas lain, tenaga kerja sekadar mengalihkan atau mentransfer nilai itu ke produk baru. Namun halnya jadi berbeda ketika disadari bahwa nilai tenaga kerja (6 jam) berbeda dengan nilai gunanya. Sementara nilai tenaga kerja adalah syarat hidup tenaga kerja, nilai guna tenaga kerja adalah kemampuannya mencurahkan kerja di dalam proses produksi yang terwujud dalam komoditas baru. Inilah kualitas khas dari tenaga kerja yang membedakannya dari komoditas-komoditas lain.

Konsekuensinya akan segera terlihat ketika penggandaan target produksi diperiksa. Produksi 20 pon benang seharusnya menghasilkan harga jual sebesar 30 shilling atau 60 jam dalam satuan kuantitas kerja. 40 jam kerja disumbang oleh 20 pon kapas seharga 20 shilling, dan 8 jam kerja disumbang dua alat gelendong seharga 4 shilling. Jadi ada 48 jam kerja atau 24 shilling. Nilai total ini masih memerlukan 12 jam kerja lagi untuk dapat mengubah tiap pon kapas menjadi pon benang agar target 20 pon benang ( x 12 = 20) terpenuhi. Jika penalaran kuantitatif Smith digunakan, 12 jam kerja mestinya hadir sebagai peningkatan biaya dari ‘3 shilling’ ke ‘6 shilling’ sebagai biaya tenaga kerja. Tetapi 3 shilling merupakan nilai dari tenaga kerja, nilai yang diperlukan tenaga kerja untuk mereproduksi dirinya dalam sehari. Nilai tenaga kerja ini berbeda dengan nilai gunanya, yang dalam konteks peningkatan produksi ini berupa kemampuan memintal 20 pon kapas via alat gelendong untuk 20 pon benang, yang membutuhkan 12 jam kerja. Pembayaran nilai tenaga kerja sesuai nilainya (3 shilling) pada faktanya tidak menghalangi pencurahan 12 jam kerja produksi 20 pon benang. Sementara dalam besaran waktu produksi 20 pon benang memerlukan 60 jam kerja (40 plus 8 plus 12), dalam besaran harga produksi hanya diperlukan 27 shilling (20 plus 4 plus 3), sebab dengan tambahan 6 jam kerja lebih, 3 shilling baru tercipta di dalam proses produksi—tanpa menciderai prinsip pertukaran setara kapitalistik[5]. 20 pon benang lantas dapat dijual di pasar seharga 30 shilling. Inilah yang disebut proses valorisasi; proses penciptaan nilai oleh tenaga-kerja melewati titik waktu-kerja yang disyaratkan untuk memproduksi nilai tenaga-kerjanya, yang menghasilkan nilai lebih[6]. Inilah yang diawal disebut sebagai sumber surplus ekonomi kapitalistik, akar dari segala bentuk kemakmuran sosial.

Sebagai penutup, sekadar memperpanjang akal dan pemikiran, apabila proses valorisasi adalah sumber dari nilai lebih yang merupakan bentuk kemakmuran khas kapitalisme, apakah proses valorisasi dapat tetap ada di masyarakat pasca kapitalis? Jika tidak, dari mana lantas surplus ekonomi masyarakat itu berasal—apakah itu sejenis masyarakat yang tidak mengenal pertumbuhan? Sementara jika ya, apakah proses valorisasi dapat dilaksanakan di sistem kepemilikan non-privat? Saya sendiri tidak tahu. Tetapi pasti jawabannya ada di perpustakaan-perpustakaan berdebuu..u, ituu..uu…uw.

————–

[1] Penerjemah Kapital berbahasa Inggris, Ben Fowkes mencatat jika tidak ada satu istilah dalam bahasa Inggris yang dengan tepat mencakup pengertian istilah ‘verwert’ atau ‘verwertung’ yang dipakai Marx. Ia sebab itu mengadopsi ‘valorization’ yang dalam artikel ini diserap menjadi ‘valorisasi’ (lih. Catatan penerjemah (*), Marx, 1990: 252.

[2] MECW, vol. 42. Hal: 390.

[3] Alam adalah juga sumber kemakmuran sosial. Yang dicari oleh ekonomi-politik Klasik adalah sumber kemakmuran dalam kapitalisme, yakni nilai.

[4] “The value of any commodity, therefore, to the person who possesses it, and who means not to use or consume it himself, but to exchange it for other commodities, is equal to the quantity of labour which it enables him to purchase or command. Labour, therefore, is the real measure of the exchangeable value of all commodities”, Smith, 1970: 133, dalam Kuruma, 2007. Seluruh tafsiran mengenai pemikiran Adam Smith dalam artikel ini bersandar pada Kuruma (2007).

[5] “Every condition of the problem is satistfied, while the laws governing the exchange of commodities have not been violated in any way. Equivalent has been exchanged for equivalent. For the capitalist as buyer paid the full value for each commodity, for the cotton, for the spindle and for the labour-power.” 1990: 301-302.

[6] ““The complete form of this process is therefore M-C-M’, where M’ = M+ΔM, i.e. the original sum advanced plus an increment. This increment or exess over the original value I call ‘surplus-value’. The value originally advanced, therefore, not only remains intact while in circulation, but increases its magnitude, adds to itself a surplus-value, or is valorized [verwertet sich]. And this movement converts it into capital”

[…] If we now compare the process of creating value with the process of valorization, we see that the latter is nothing but the continuation of the former beyond a definite point. If the process is not carried beyond the point where the value paid by the capitalist for the labour-power is replaced by an exact equivalent, it is simply a process of ccreating value; but if it is continued beyond that point, it becomes a process of valorization.” Marx, 1990: 251-252 & 302.