Kredit foto: Khazanah | Republika

DALAM banyak sumber catatan sejarah, sebagaimana telah diketahui, gerakan tarekat mempunyai kontribusi besar bagi pemberontakan rakyat di masa kolonial. Di antara perlawanan hebat yang melibatkan tarekat adalah pemberontakan petani Banten tahun 1888, di mana tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang dibawa oleh Syaikh Ahmad Khatib Sambas pada pertengahan abad ke-19 di Nusantara, memainkan peran penting bagi berlangsungnya pemberontakan itu.

Berangkat dari catatan sejarah tersebut, banyak kalangan santri yang terlibat dalam berbagai advokasi rakyat, khususnya di sektor sumber daya alam dan agraria, dalam berbagai kesempatan mengajukan beberapa pertanyaan yang memantik diskusi hangat seputar gerakan tarekat. Di antara pertanyaan tersebut: Jika dulu kaum sufi yang tergabung dalam ordo sufi, mereka terlibat di berbagai episode pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda, mengapa sekarang, di masa pasca kolonial, nyaris tak lagi kita dengar keterlibatan tarekat dalam berbagai gerakan protes dan perjuangan rakyat menghalau imperialisme global yang termanifestasi dalam kebijakan-kebijakan pro pemodal? Benarkah tarekat menjadi garda depan perlawanan melawan pemerintahan kolonial? Dimanakah posisi politis gerakan tarekat di tengah perjuangan rakyat melawan oligarki? Lebih jauh, apakah mungkin gerakan tarekat menjadi bagian dari kekuatan revolusioner anti kapitalisme dan imperialisme di abad ini? Apa prasyarat yang memungkinkan terwujudnya gerakan tarekat menjadi kekuatan revolusioner abad 21?

Secara umum, tulisan ini mencoba merespon berbagai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sehingga, kita hanya membatasi diri untuk membaca tarekat sebatas gejala sosial, dan bukan sebagai satu sistem keyakinan, dan berpikir dalam praktik keberislaman sebagaimana selama ini telah diulas oleh banyak ahli pengkaji spiritualisme Islam. Maka, kita tidak akan mengulas apa dan bagaimana praktik ritual di dalam ordo sufi secara detail dan mendalam, kecuali sekadar sebagai pengantar saja. Sebab sulit rasanya kita bisa membicarakan tarekat sebagai sebuah gerakan sosial keagamaan tanpa terlebih dulu memahami sufisme yang menjadi landasan berpikirnya.

Sekilas Tentang Sufisme dan Tarekat

Secara etimologis, terdapat beberapa pendapat yang sering dikemukakan mengenai asal kata sufi. Ada yang mengatakan, sufi berasal dari kata ahl al-Shuffah, yaitu orang-orang yang turut pindah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah, yang kelak menempati sebuah ruangan di dalam masjid Nabawi di Madinah. Kata sufi juga dikaitkan dengan kata shaff yang berarti barisan seperti barisan orang sholat berjamaah, yang taat pada perintah sang imam. Kata sufi juga terkait dengan kata shafi/shafa yang berarti lembut atau bersih, karena sesungguhnya seorang sufi adalah mereka yang berusaha membersihkan hatinya melalui pelatihan rohani yang berat dan ketat di bawah bimbingan seorang guru mursyid (guru rohani)[1]. Beberapa sarjana Eropa ada yang berpendapat kata sufi berasal dari bahasa Yunani, shopos yang berarti hikmah atau kebijaksanaan, yang bertalian dengan kata theosophos atau philosophos. Namun Noldeke sendiri berpendapat kata sufi berasal dari bahasa Arab shuff, yang berarti bulu domba atau kain wol yang kasar sebagai simbol kemiskinan dan kesederhanaan. Jadi, dari kata terakhir inilah, konon kehidupan asketis kaum sufi diasalkan. Mereka memakai pakaian bulu domba, tak ubahnya para biarawan Nasrani, sebagai perlambang pertobatan dan tindakan meninggalkan kehidupan duniawi.[2]

Sedangkan kata tarekat berasal dari kata ‘thariq’ yang berarti jalan atau metode, yang di dalam kajian spiritualisme Islam biasanya diletakkan sebagai tahapan yang lebih tinggi di atas syariah, yang berarti jalan besar. Tarekat lebih dipahami sebagai suatu jalan kecil nan sunyi menuju mata air kehidupan yakni sang khaliq.

Secara genealogis, terdapat berbagai pandangan yang berbeda-beda dalam melihat awal mula sufisme di dalam Islam. Ada yang mengatakan dipengaruhi oleh kehidupan biarawan Nasrani yang mengasingkan diri dari kehidupan duniawi dengan hidup di dalam biara. Ada juga yang mengatakan dipengaruhi oleh ajaran mistik Phytagoras yang menganjurkan seseorang untuk meninggalkan dunia dan memilih hidup kontemplatif. Bahkan ada juga yang melihatnya sebagai pengaruh ajaran Budha dan Hindu.[3] Dari berbagai penelitian yang ada tak ada jawaban yang pasti perihal muasal sufisme. Namun tak sedikit kalangan Islam, khususnya sunni-tradisionalis, yang meletakkan sufisme sebagai suatu ajaran yang inheren di dalam Islam. Meski bisa jadi terdapat pengaruh eskternal dalam praktik tasawuf, sufisme adalah inheren dalam Islam. Argumen ini didasarkan pada al-Qur’an, dimana Allah mengabarkan diri-Nya sebagai Yang Lahir (al-Dazahir) sekaligus Yang Batin (al-Bathin). Dengan demikian, semua realitas di dunia ini memiliki aspek lahir (eksoteris atau eksterior) dan aspek batin (esoteris atau interior), begitu pula dengan Islam. Syariah adalah aspek lahirnya, sedangkan tasawuf atau sufisme sebagai aspek batinnya.

al-Hujwiri dalam kitabnya Kasyful Mahjub memberi definisi dan kategori sufi (pengamal tasawwuf) dengan cukup ketat untuk membedakan antara yang sesungguhnya sufi dan pseudo sufi. Ia membagi pengamal tasawuf menjadi tiga kategori, yaitu sufi, mutashawwif dan mustaswif. Baginya, sufi adalah nama yang diberikan kepada para wali yang secara ruhani telah mencapai maqam spiritual tertentu, terutama fana’. Dengan kata lain, sufi adalah seorang pengembara ruhani yang telah sampai pada Allah. Sedangkan Mutasawwif adalah mereka yang berusaha keras untuk mencapai tingkat sufi dengan cara menundukkan hawa nafsunya (mujahadah). Dan kategori yang terakhir adalah Mustaswif yang berarti suatu kepura-puraan seseorang yang secara atributif mengesankan kondisi lahiriahnya serupa dengan para sufi untuk mencari keuntungan duniawi berupa uang dan kekuasaan.[4]

Sedangkan seseorang yang mengamalkan tasawuf dengan menjadi anggota ordo sufi tertentu, jamak disebut sebagai Salik, yaitu seorang pengembara rohani yang bertujuan mencari Allah atau menempuh jalan sunyi menuju Allah, bahkan bersatu dengannya (fana’ fi al-Haqq).

Secara teknis, untuk mencapai Allah, kaum sufi harus melampaui beberapa tahapan (maqamat). Secara garis besar, ada tiga tahap: Pertama, fase Takhalli, yakni aktivitas membersihkan diri, baik jasmani maupun rohani dari segala hal yang merintangi kemungkinan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada fase ini terkandung di dalamnya aspek penyucian diri (purgative) yang disebut juga dengan tazkiyah al-Nafs. Kedua, fase Tahalli, yakni mengisi rohani dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan akhlak terpuji. Dan ketiga adalah fase Tajalli, yakni pengalaman fana’ dalam makrifatullah, berjumpa dan menyatu dengan Allah melalui disiplin dalam dzikir, yang secara langsung dibimbing oleh guru rohani. Sedangkan di dalam kitab al-Luma’fi al-Tasawwuf, karya Abu Nasr al-Sarraj, menyebutkan setidaknya ada tujuh tahap yang harus dilalui seorang sufi menuju Allah, yaitu taubat (penyesalan), wara’ (pantangan), zuhud (membatasi keinginan), faqir (kemiskinan), shabar (kesabaran), tawakkal (percaya pada Allah), dan ridha (kepuasan).[5]

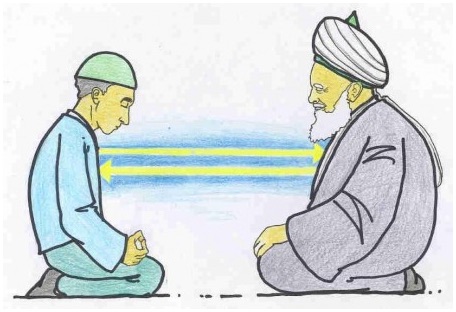

Ada keyakinan di dalam berbagai aliran tarekat, bahwa seorang pengembara rohani, atau para pendaki jalan menuju Allah akan sampai pada Allah, hanya jika ia melalui bimbingan sang guru rohani atau seorang mursyid. Dengan kata lain, seseorang tak akan sampai pada Allah tanpa bimbingan guru rohani. Jika tidak, maka pembimbingnya adalah setan. Melalui pandangan inilah ketaatan pada guru rohani memiliki arti penting baik secara spiritual maupun sosial dalam kehidupan para sufi dalam ordo sufi atau aliran tarekat. Dengan ini, ketaatan pada guru dan tatakrama pada guru menduduki tempat yang sentral dalam tarekat. Di dalam kitab al-Futuhat al-Rabbaniyyah fi al-Thariqah al-Qadariyah wa al-Naqsyabandiyah karya Syaikh Muslih Mranggen Demak, sekurangnya ada sepuluh adab yang harus dilaksanakan oleh murid terhadap guru atau mursyidnya, yaitu:

- Murid harus memiliki keyakinan bahwa tujuannya tidak akan berhasil kecuali melalui perantaraan guru;

- Harus pasrah, taat dan ridha kepada bimbingan guru serta melayani guru dengan senang dan ridha;

- Ketika terjadi pertentangan keinginan antara guru dan murid maka murid harus meninggalkan keinginannya dan mendahulukan keinginan guru;

- Harus meninggalkan semua yang tidak disenangi guru dan ikut membenci apa yang dibenci oleh guru;

- Tidak boleh terburu-buru menafsirkan perlambang dalam mimpi, melainkan menyampaikannya terlebih dahulu kepada guru. Meski demikian, murid tidak boleh juga memohon jawaban atas mimpinya, melainkan sang guru sendiri berkenan menjawabnya. Kalaupun tidak mendapat jawaban atas mimpi tersebut sang murid harus tetap diam;

- Mengecilkan suara sewaktu ada di hadapan guru dan tidak banyak berbicara maupun tanya jawab dengan guru;

- Ketika hendak bertemu (sowan) kepada guru harus mencari informasi terlebih dahulu waktu yang nyaman bagi guru untuk menemui murid;

- Tidak boleh menyembunyikan kondisi spiritualnya kepada guru;

- Tidak boleh menyampaikan perkataan guru kepada orang lain kecuali sebatas pemahaman yang diajak bicara;

- Tidak boleh mengumpat, mencerca, mencela atau hal-hal lainnya yang menyakiti hati guru.[6]

Dari tatakrama yang diatur di muka, kemudian ada anggapan bahwa menjadi murid tarekat tak hanya berarti semata menyiapkan diri untuk hidup asketis agar mendapat ridha Allah, tapi juga harus siap taat pada sang guru rohani secara lahir dan batin.

Ada satu konsep penting yang tak bisa dipisahkan dari sufisme, yakni konsep cinta. Cinta menempati posisi penting dalam tradisi sufi karena cinta menjadi akhir dari perjalanan spiritual seorang Salik.[7] Cinta dalam tradisi sufi dalam bahasa arab disebut al-hubb atau mahabbah yang berasal dari kata habba–hubban–hibban yang berarti waddahu, yang mengandung makna kasih atau mengasihi.[8] Ada pula yang mengatakan bahwa kata hubb berasal dari kata hibbah, yang berarti biji-bijian di padang pasir. Kata hubb di sini, yang merujuk pada biji-bijian, menjadi perlambang bahwa cinta dalam tradisi sufi tak ubahnya benih yang menjadi asal mula kehidupan. Sedangkan, al-Qusyairi mengatakan cinta dalam tradisi sufi berasal dari kata hibb, yang berarti wadah berisi air, seumpama gelas, yang ketika penuh dengan air, maka tak ada lagi tempat bagi yang lainnya selain air. Perumpamaan ini sama dengan hati yang diluapi cinta, sehingga tak ada lagi tempat selain yang dicintainya.[9] Mengingat betapa pentingnya konsep cinta, maka dalam praktik beribadah terdapat tiga model yang membedakan posisi hamba dihadapan sang Khaliq: pertama, seseorang yang menyembah Allah karena takut, tak ubahnya relasi antara Hamba dan Tuannya; kedua, seseorang yang menyembah Allah karena suatu harapan, tak ubahnya logika kalkulasi untung rugi para pedagang; dan ketiga, seseorang yang menyembah Allah karena rasa cinta (mahabbah), tak ubahnya seorang pecinta dengan yang dicintainya. Model terakhir inilah yang menjadi model relasi hamba dengan Allah yang diamalkan para sufi.

Dalam tradisi mistik Islam terdapat dua nama besar yang dikenal dengan konsep mahabbah (cinta)-nya pada Allah, yaitu Rabi’ah al-Adawiyah[10] dan Maulana Jalaludin Rumi. Berbeda dengan Rabi’ah, Rumi menyampaikan konsep cintanya melalui sajak-sajaknya[11]. Bagi keduanya, cinta adalah tujuan akhir perjalanan spiritual untuk mendekatkan pada ridha ilahi yang kadang disebut dengan beberapa konsep seperti makrifat, Ittihad dan hulul.[12]

Sejarah Perlawanan Kaum Tarekat di Zaman Hindia Belanda

Di dunia Islam seperti di Indonesia, ordo sufi atau aliran tarekat masih terus berkembang dan memiliki pengikut dengan jumlah yang sangat besar hingga sekarang.[13]

Martin van Bruinessen mencatat beberapa pemberontakan yang melibatkan tarekat di zaman kolonial. Pada tahun 1819, tarekat Sammaniyah di Palembang terlibat dalam perlawanan terhadap pendudukan kota Palembang oleh pasukan Belanda. Diceritakan para pengikut Tarekat Sammaniyah memakai pakaian putih membaca zikir dengan keras sampai mengalami ekstase dan merasa kebal, sehingga tanpa gentar menyerang musuh dengan sangat hebat. Tarekat yang sama, pada tahun 1860 di Kalimantan Selatan, juga terlibat dalam perlawanan terhadap Belanda. Sedangkan Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, seperti dengan sangat baik diulas oleh Sartono Kartodirjo, menjadi bagian penting perlawanan petani di Banten pada tahun 1888. Tarekat ini juga memainkan peranan penting dalam gerakan rakyat yang besar dan keras di pulau Lombok pada tahun 1891, dan juga terlibat dalam pemberontakan petani bercorak mesianistik di Jawa Timur pada tahun 1903. Sedangkan yang lain, yaitu Tarekat Syattariyah menjadi bagian penting dalam memobilisasi pemberontakan besar di Sumatra Barat pada tahun 1908, sesaat setelah diberlakukannya pajak tembakau yang dianggap merugikan rakyat.

Pemberontakan-pemberontakan yang melibatkan tarekat yang terjadi dalam rentang waktu satu abad, sejak awal abad ke-19 sampai awal abad ke-20, sebagian diantaranya adalah gerakan menentang masuknya pemerintah kolonial, sedangkan pemberontakan lainnya disebabkan oleh peraturan-peraturan tertentu yang ditetapkan pemerintah kolonial, dan juga sebagai respon terhadap kemerosotan kehidupan ekonomi rakyat jajahan yang dihisap dalam realitas penindasan kolonialisme.

Meski tak ada inisiatif secara langsung dari tarekat untuk melancarkan pemberontakan, sebagaimana dijelaskan Bruinessen, ketika pemberontakan telah meletus, tarekat memberi sumbangsih penting bagi pemberontakan dalam dua hal: pertama, menyediakan jaringan untuk melakukan komunikasi antar daerah untuk memobilisasi sebanyak mungkin pejuang yang terlibat dalam pemberontakan, yang umumnya adalah jaringan para santri, dan kedua, memberi dukungan pada para pemberontak dengan membagi amalan zikir, seperti hizib, atau teknik-teknik spiritual lainnya yang diyakini memiliki kekuatan magis.[14]

Dari semua aliran tarekat, Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah memiliki potensi paling besar untuk melakukan perlawanan kepada penjajah, karena tarekat ini mempunyai pengikut yang sangat besar di kalangan masyarakat menengah ke bawah, di samping juga aspek ritusnya yang mengamalkan zikir dengan melafalkannya secara keras (zikir jahr) yang mengilustrasikan sikap tegas mereka di hadapan musuh. Maka tak heran pemberontakan petani Banten 1888 menjadi sangat besar dalam skala waktu dan luasnya pemberontakan dibandingkan lainnya.

Namun yang menarik dari catatan Bruinessen adalah fakta bahwa dalam banyak kasus pemberontakan yang melibatkan tarekat, sebagian besar justru tidak dipelopori oleh tarekat, melainkan oleh para pemberontak yang masuk tarekat untuk memperoleh kesaktian.[15] Dalam kasus pemberontakan di Banjarmasin yang melibatkan tarekat Sammaniyah, misalnya, banyak orang mendatangi seorang guru tarekat Sammaniyah yang mengamalkan amalan beratip be’amal, untuk meminta dibai’at dan dan agar diberi jimat-jimat untuk kekebalan. Ini tak jauh beda dengan kasus di Palembang, dan berbagai tempat lainnya.

Bruinessen menyimpulkan bahwa dalam berbagai perlawanan yang melibatkan kalangan sufi, tarekat tidak berada pada posisi di barisan depan perlawanan, dalam arti sejak semula memang terlibat dalam pengorganisiran massa rakyat jajahan untuk melakukan perlawanan pada pihak penjajah, melainkan hanya menjadi tempat perlindungan dan permintaan dukungan bagi kalangan gerakan atau para pemberontak untuk melakukan perlawanan. Bila kita berpegang pada simpulan Bruinessen, pemberontakan-pemberontakan rakyat umumnya terjadi terlebih dahulu, dan baru kemudian melibatkan tarekat sebagai bentuk dukungan spiritual dan moral.

Kredit ilustrasi: aljisr-news.com

Beberapa Kritik Terhadap Tarekat

Sebagaimana umumnya gagasan ataupun gerakan yang tak sepi dari kritik, demikian pula dengan gerakan tarekat. Maka penting kiranya kita kemukakan serangkaian kritik pada tarekat yang telah mengemuka. Dan selanjutnya kita ajukan kritik objektif terhadap gerakan tarekat sebagai pembacaan alternatif di luar kritik yang sudah ada sekaligus sebagai tawaran bagi gerakan tarekat di era neoliberal, dengan jalan melancarkan kritik atas kritik terhadap tarekat yang sekaligus berfungsi sebagai kritik alternatif terhadap tarekat yang sejauh ini diabaikan oleh para pengkritik tarekat.

Bila dikelompokkan secara garis besar, kritik terhadap tarekat bergerak pada dua level: level teologis dan level etis-praksis. Kritik pada level pertama biasanya dilancarkan oleh kalangan modernis Islam —juga ortodoksi Islam yang belakangan diidentifikasi sebagai kaum salafis-wahabis— yang menganggap tarekat sebagai gerakan penyimpangan dari akidah Islam. Sedangkan kritik pada level kedua umumnya dilancarkan oleh para sunni-tradisionalis, dan beberapa pemikir Islam kontemporer yang sesungguhnya tidak menolak spiritualisme Islam namun mengkritik kecenderungan irrasional, fatalis dan statis (jumud) dalam praktik bertarekat khususnya di dalam ordo sufi.

Berikut akan kita uraikan rute kritiknya:

- Kritik Level Teologis

Sufisme dan tarekat sebagai sebuah jalan spiritual, seriangkali dituding kalangan modernis sebagai biang kemunduran Islam. Sedangkan di kalangan muslim ortodoks yang mengusung purifikasi Islam, tarekat dianggap menyimpang dari akidah Islam sebagaimana pernah diajarkan Nabi Muhammad. Menanggapi berbagai tudingan tersebut, Seyyed Husein Nasr, seorang ahli esoterisme Islam, melihat berbagai kritik dan tudingan tersebut lebih disebabkan oleh gelombang pasang pengaruh Barat pada abad 19[16] di dunia Islam, yang mengusung ide rasionalisme dan pembaruan Islam yang membawa serta di dalamnya semangat anti mistik[17], ketimbang didorong oleh ajaran Islam itu sendiri.

Terlepas dari sanggahan Husein Nasr, jika dirunut ke belakangan dalam sejarah Islam, sesungguhnya sejak lama telah terjadi ketegangan antara ortodoksi Islam yang diwakili para fuqaha (ahli hukum) dan heterodoksi Islam yang diwakili para filsuf yang mengajarkan filsafat paripatetik dan para sufi yang mengajarkan mistik, yang masih terus berlanjut hingga sekarang.[18]

Para muslim ortodoks melihat bahaya praktik zikir yang telah mengajarkan orientasi cinta pada Allah dengan penuh perasaan ishq (atau eros) yang memungkin seseorang tenggelam dalam kerinduan dan kemesraan yang tak pernah terpuaskan, yang didorong oleh rasa kurang (lack) tak berkesudahan, yang mengakibatkan hilangnya separasi antara makhluk dan khaliq, dan menggiring pelakunya pada sikap anti kehidupan. Sedangkan pengkultusan figur guru rohani sebagai pemegang kebenaran, dilihat sebagai upaya penuhanan manusia di samping Tuhan sesungguhnya. Dua hal inilah yang dianggap oleh kaum muslim ortodoks sebagai deviasi dari ajaran Islam sesungguhnya yang diajarkan Nabi.

Seorang modernis seperti Fazlur Rahman, misalnya, menganggap tarekat menjadi penyebab utama sikap pasifis di kalangan kaum muslim, sehingga Ia mengkritik keras ketergantungan seseorang pada guru mursyid, yang bila semakin kuat ketergantungannya pada seorang syaikh, atau guru rohani, maka akan semakin pekat pasifisitas yang ditimbulkannya.[19]

Baik kalangan modernis dan salafis, bila ditarik ke belakang mempunyai akar yang sama dalam pemikiran Ibn Taimiyah, yang melihat tasawuf menjadi gudang penyimpangan dan kemeresoton moral di dalam Islam. Menurut Ibn Taimiyah yang disebut wali ialah orang yang berperilaku baik (saleh), dan konsisten dengan syari’at Islam.[20] Dan bukan mereka yang berperilaku menyimpang dan nyeleneh dari ajaran-ajaran pokok Islam.

- Kritik Level Etis-Praksis

Di Indonesia kritik pada level etis-praksis terhadap tarekat diwakili oleh Kiai Hasyim Asy’ari dalam risalahnya al-Durar al-Muntasirah fi Masail al-Tis’a ‘Asyarah.[21] Berbeda dengan kalangan modernis dan salafis yang menolak spiritualisme Islam yang diusung tarekat dan kaum sufi, Kiai Hasyim hanya mengkritik praktik bertarekat yang dianggap menyimpang. Dengan ini, Kiai Hasyim hanya mengkritik beberapa bagian dari tarekat dengan sembari tetap membela bagian yang lainnya. Bila diumpamakan sebuah jalan pendakian ke puncak gunung, Kiai Hasyim tidak setuju dengan metode dan cara menuju gunung tapi tetap percaya akan pentingnya pendakian ke puncak gunung. Dengan kata lain, sasaran kritik Kiai Hasyim pada tarekat bukan pada jantung spiritualisme Islamnya, melainkan pada praktik tarekat yang dianggapnya cenderung menyimpang dari akidah Islam. Misalnya, Kiai hasyim menolak dengan tegas esklusifisme tarekat yang mengklaim bahwa hanya melalui tarekat lah seseorang bisa sampai kepada Allah, dan yang berarti mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Kiai Hasyim juga mengkritik dengan keras ketaatan buta terhadap guru mursyid, karena menurutnya ketaatan pada seorang guru haruslah bersyarat, bukan tanpa syarat, sebagaimana aturan tatakrama dalam bertarekat yang memosisikan guru secara dominan dan pemegang kebenaran tunggal yang harus ditaati semua perintahnya. Apalagi jika itu bertentangan dengan syariat Islam.[22]

Dengan mengutip pendapat Abu al-Hasan al-Syadzili, Kiai Hasyim mengajukan beberapa syarat dalam bertarekat, yaitu: 1) Mengambil jarak pada penguasa yang tidak adil, dan yang menganiaya rakyat; 2) Memuliakan para ahli akhirat; 3) Membantu orang-orang miskin; 4) Sholat lima waktu dengan berjamaah.[23]

- Kritik Atas Kritik Terhadap Tarekat (Kritik Alternatif)

Gerakan tarekat dan sufisme secara umum yang berada di luar ordo sufi, pada mulanya adalah sebuah gerakan perlawanan terhadap rigiditas/kekakuan beragama yang didominasi oleh para fuqaha’atau ahli hukum yang umumnya hidup di lingkaran istana. Dengan ini, sufisme yang menekankan aspek batin dalam beragama juga bisa dibaca sebagai bentuk perlawanan terhadap kekakuan beragama yang direduksi menjadi sekedar perkara legal-formal, urusan halal dan haram, boleh dan tidak boleh yang ditentukan oleh sekumpulan ahli hukum. Dengan ini sufisme telah menjebol tembok tebal ortodoksi Islam dengan menawarkan heterodoksi. Ia bubarkan batas separasi antara Tuan dan Budak dalam relasi Allah dan manusia menjadi relasi antara kekasih dengan yang dikasihi bak sepasang remaja yang dimabuk asmara, yang cenderung menjadi egois dan sentimentil. Namun demikian, lagi-lagi secara teologis dan sosial dianggap meresahkan dan mengguncang tatanan.

Namun, sayangnya setelah sufisme diformalisasi dalam berbagai ordo sufi atau aliran tarekat, justru terjebak pada bentuk kekakuan lainnya. Tarekat menjelma sekumpulan aturan yang kaku yang mengikat pengikutnya dengan berbagai aturan yang memosisikan manusia seolah-olah secara individual-eksistensial maupun sosial tidak akan bisa mencapai pada Allah, jika tanpa mengikuti sekumpulan aturan dalam ordo sufi. Dengan demikian, eksklusifisme yang sebelumnya melanda para legalis-formalis, kini juga menjangkiti para spiritualis yang mengklaim menggenggam jalan keselamatan, yang tak lain berada di tangan segelintir guru rohani.

Pada titik ini kritik kalangan modernis, pun tradisionalis seperti Kiai Hasyim, tak sepenuhnya keliru, mengingat betapa kuatnya aroma pekat pengkultusan pada para syaikh yang berpotensi menjadi ladang subur pemujaan secara berlebihan terhadap wali, kuburan dan apapun yang terkait dengannya.[24] Benih-benih fatalisme dan konservatifisme beragama dalam bentuk ketaatan berlebihan pada para syaikh inilah yang dengan mudah dikapitalisasi dalam bentuk dukungan-dukungan politik pada elit oligraki atau setidaknya memberi kontrol sosial pada rakyat untuk menerima despotisme penguasa.

Pokok persoalan dari konservatifisme tarekat dilihat oleh Hasan Hanafi terjadi sejak dimulainya pembekuan akidah Asy’ariyah (sunni) oleh al-Ghazali sebagai ideologi mutlak bagi penguasa yang meletakkan tasawuf sebagai ideologi loyalis-akomodatif, agar rakyat menjadi tunduk dan rela pada penguasa despotik. Dengan kata lain, bagi Hanafi, pembakuan akidah aswaja yang dilakukan al-Ghazali memberi implikasi politik pada berlangsungnya kekuasaan yang lalim agar bisa tetap berjalan melalui stempel agama.

Namun yang menarik adalah kritik yang dilancarkan Hanafi pada al-Ghazali tak bisa dengan gegabah kita letakkan sebagai pukulan pada spiritualisme. Ia justru hendak menyelamatkan spiritualisme dari kemerosotannya dan mengembalikan sufisme ke dalam kondrat historisnya sebagai tradisi oposisi dan perlawanan.

Maka jalan yang ditempuh Hanafi adalah mengkritik posisi al-Ghazali, sembari membela posisi para tokoh sufi oposisi seperti al-Hallaj, Suhrawardi dan Ibn Arabi, yang bagi Hanafi menjadi simbol perlawanan baik pada kekakuan beragama maupun kekuasaan yang lalim. Tak heran pada ketiga sosok tersebut Hanafi tak hanya melihatnya sebatas sebagai mistikus, lebih dari itu ketiganya dilihat sebagai figur oposan nan progresif.

Ia memosisikan al-Hallaj sebagai seorang pemimpin revolusi Qaramitah, yang kelak dihukum salib dengan dakwaan melanggar syara’ dan dituduh kafir. Tak jauh berbeda dengan nasib al-Hallaj adalah Suhrawardi yang dibunuh karena melawan wacana resmi, dan mengajak masyarakat untuk melawan pemikiran kaum fuqaha’ (para ahli hukum Islam) dan menyerukan kepada keharusan tenggelam dalam upaya menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan dalam pencarian hidup yang merdeka. Tokoh lainnya adalah Ibn Arabi yang dikafirkan karena menyatukan antara yang Haq dan makhluk sehingga tak ada lagi separasi antara Allah dan manusia, yang berarti leburnya kategori Tuan dan Budak dalam beragama, yang bila dibaca secara politis berimplikasi pada pandangan yang meleburkan jarak antara penguasa dan yang dikuasai, yang membahayakan posisi penguasa.[25]

Bertolak dari langkah yang telah ditempuh Hasan Hanafi, kita bisa mengevaluasi kekeliruan para modernis secara umum yang melawan sufisme dengan semangat anti spiritualisme yang heterodoks yang telah menjadi ruang bebas ekspresi beragama, sembari mengabaikan aspek politis dari bertarekat ala al-Hallaj, dan Ibn Arabi. Sejujurnya, semangat kritik Kiai Hasyim pada tarekat, meski dengan kadar yang lebih rendah, juga dilatari oleh perjuangan menegakkan ortodoksi Islam, dan pembersihan dari jamur-jamur pengkultusan para para syaikh atau guru mursyid secara berlebihan. Itu sebabnya, mengapa dari semua aspek kajian dalam Islam, Kiai Hasyim memberi perhatian lebih banyak pada bidang tasawuf, tak lain karena merebaknya wabah aliran-aliran kebatinan waktu itu serta banyaknya pihak yang mengaku sebagai wali.

Meski demikian, ada dua hal penting yang bisa dielaborasi lebih jauh dari empat prasyarat [bertarekat] yang diajukan Kiai Hasyim, yang memiliki semangat non kompromis pada penguasa lalim, yaitu keharusan para sufi untuk mengambil jarak pada penguasa yang tidak adil, yang menganiaya rakyat, dan kewajibannya untuk menolong kaum miskin.

Problem selanjutnya adalah, siapa dan bagaimana kategori penguasa yang tidak adil? Apakah pemerintahan yang secara prosedural terpilih secara demokratis namun secara politis justru menjadi kepanjangan tangan kepentingan oligarki politik-ekonomi juga bisa dikategorikan sebagai penguasa yang tidak adil? Apakah kebijakan rezim seperti Jokowi bisa dikatakan sebagai tidak adil dan menyengsarakan rakyat atau secara tidak langsung menganiaya rakyat melalui berbagai kebijakannya yang pro investasi? Jika iya, maka bertarekat menjadi sia-sia belaka di tengah malapetaka sosial yang melanda rakyat. Selain bisa terjatuh menjadi sebentuk bentuk eskapisme yang egois dan sentimentil, juga secara politik menjadi loyalis penguasa yang tidak adil.

Selanjutnya akan kita elaborasi apsek progresif dan tidak progresif dari sufisme dan tarekat, dan menggali apsek revolusioner dari tarekat dengan pisau bedah materialis-historis, sehingga memungkinnya menjadi bagian dari gerakan anti kapitalisme.***

Bersambung…

————

[1] Di dalam tradisi sufi terdapat diferensiasi antara mursyid, yang secara harfiah berarti orang yang memberi petunjuk, dan murid yaitu orang yang berada dalam bimbingan petunjuk. Kedua posisi ini mempunyai arti sangat penting di dalam tradisi sufi.

[2] Harun Nasution, Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 50-52. Bdk. Reynold A. Nicholson, Tasawuf Menguak Cinta Ilahiah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 3.

[3] Ibid., Nasution, hal. 52-53, dan Nicholson, hal. 8-9.

[4] al-Hujwiri, Kasyful Mahjub (Bandung: Mizan, 1994) hal. 45-52.

[5] Simuh, Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995), hal. 94; opcit., Nicholson, hal. 27; opcit., Nasution, hal. 56.

[6] Abu Lutfi al-Hakim wa Hanif ibn Abdirrahman, al-Futuhat al-Rabbaniyyah fi al-Thariqah al-Qadariyah wa al-Naqsyabandiyah (Semarang: Karya Toha Putra, 1994), hal. 33-40.

[7] Di luar tradisi tasawuf, Ibn Qayyim al-jauziyyah sendiri menganggap bahwa cinta mempunyai posisi penting dalam Islam, yakni sebagai buhul iman, yang mana tak ada satu pun kaum beriman yang akan mendapat ridha dari Allah atau selamat dari siksa Allah tanpa adanya cinta. Secara lugas kurang lebih ia melihat setiap yang hidup harus memiliki cinta. Dan setiap yang bergerak, sesungguhnya digerakkan oleh cinta dan kemauan. Maka semua yang kasat mata di dunia ini tidak akan harmonis bila tidak digerakkan oleh rasa cinta terhadap yang menjadikan semuanya. Lih. Ibn Qayyim al-Jauziyah, al-Jawab al-Kafi li man Sa’ala ‘an Dawa al-Syafi, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1987), hal. 240.

[8] Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973) hal. 113.

[9] Al-Qusyairi al-Naisaburi, al-Risalah al-Qusyairiyah fi ‘Ilm al-Tasawwuf, (Kairo: Dar al-Khair, tt), hal. 320.

[10] Lih. Thaha Abd al-Baqi Surur, Rabi’ah al-Adawiyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby, 1957), hal. 149.

[11] Dalam banyak sumber disebutkan bahwa lebih dari 30.000 baris sajak lirik yang telah dilahirkan Rumi. Bahkan Matsnawi yang menjadi karya terbesarnya, secara berlebihan ada yang menyebutnya sebagai al-Qur’an dalam bahasa Persia. Meski demikian, jalan hidup Rumi tak bisa dipisahkan dengan gurunya yang bernama Syamsuddin Tabriz. Sekiranya Rumi tak pernah berjumpa dengannya, ia sama sekali tak akan mungkin menggubah sajak seperti yang kita kenal selama ini. Maka, ahli Rumi seperti Chittick, menempatkan Syamsuddin sebagai pemberi pengaruh bagi kemunculan kondisi kontempaltif batiniah Rumi, yang dituangkan dalam bentuk sajak yang kelak memberi pengaruh besar bagi kesusastraan Persia di kemudian hari. William C. Chittick, The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi, (Albany: State University of New York Press, 1983), hal. 3.

[12] Selain Makrifat, dalam tradisi sufi terdapat berbagai konsep bagi seseorang yang telah mencapai maqam atau posisi terdekat dengan Allah. Seperti konsep Ittihad, yaitu suatu tingkatan dalam tasawuf dimana seorang sufi telah merasa bersatu dengan Allah. Pada titik ini, tak ada lagi separasi antara yang mencintai (muhib) dengan yang dicintai (mahub), yang dilihat hanya yang dicintai. Paham ini dipelopori oleh sufi agung Abu Yazid al-Bustami (746 – 877 M). Lih. H.A.R Gibb & J.H. Kramers, Shorter Encyclopaedia of Islam (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1953), Bdk. Harun Nasution, Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal. 82. Ada juga konsep Hulul yaitu paham yang mengatakan bahwa Allah memilih tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya, setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh tersebut dilenyapkan. Aliran ini dipelopori oleh sufi Agung, Abu al-Mughits Husain bin Mansur al-Hallaj (858-921 M). Lih. Abu Nasr al-Sarraj al-Thusi, al-Luma’ (kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, tt) hal. 541. Bdk. Ibid., Harun Nasution, hal. 87.

[13] Yang cukup terkenal di antara banyak tarekat yang pernah muncul sejak abad 12 M (6 H) hingga sekarang diantaranya adalah Tarekat Qadiriyah, yang didirikan oleh Abdul Qadir al-Jilani (470-561 H), yang mempunyai pengaruh besar di Irak, Turki, Sudan, Cina, India dan Indonesia; Tarekat Rifa’iyah yang dinisbatkan kepada Ahmad bin Ali Abu al-Abbas al-Rifa’i (wafat 578 H) yang mempunyai pengaruh luas di Irak dan Mesir; Tarekat Suhrawardiyah yang dinisbatkan kepada Abu al-Najib al-Suhrawardi (490-563 H) dan anak saudaranya, Syihabuddin Abu Hafs Umar bin Abdullah al-Suhrawardi (539-632 H); Tarekat Syadziliyah yang dinisbatkan pada Abu al-Hasan al-Syadzili (wafat 686 H), yang berpengaruh luas di Afrika Utara, dan Syiria; Tarekat Naqsyabandiyah, yang dihubungkan dengan Muhammad bin Muhammad Bahauddin al-Uwaisi al-Bukhari al-Naqsyabandi (717-791 H), yang mempunyai pengikut di Asia Tengah, Turki, India, Cina dan Indonesia; Tarekat Maulawiyah yang dinisbatkan kepada Mualana Jalaluddin Rumi (wafat di Turki pada 672H/1273 M) yang berpengaruh luas di masyarakat Turki; Tarekat Syattariyah yang dinisbatkan kepada Abdullah al-Syattari (wafat di India pada 633 H/1236 M) yang mempunyai pengikut cukup banyak di India dan Indonesia, dan masih banyak lainnya.

[14] Martin van Bruinessen, Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat (Yogyakarta: Gading, Publishing, 2015), hal. 239.

[15] Ibid., hal. 467.

[16] Seyyed Husein Nasr, Tasawuf Dulu dan Sekarang (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 3.

[17] Dalam sepanjang sejarah gerakan pembaruan Islam, mistisisme selalu dijadikan sebagai sasaran kritik utama yang dianggap mengajarkan irasionalisme dalam Islam dan menyebabkan kemunduran peradaban Islam. Ini menarik menjadi perdebatan lebih lanjut, sebab ahli sufisme, seperti Arberry melihat mistisisme bukan hanya gejala Islam, melainkan gejala global di hampir semua agama-agama dunia. Pandangannya ini tampak terang di dalam definisinya tentang mistisisme yang dilihatnya sebagai ‘gejala kerinduan universal jiwa manusia untuk menjalin relasi pribadi dengan Allah’. Lih. A.J. Arberry, Sufism, an Account of The Mystics of Islam, (London: Allen & Unwin, 1950), hal. 11. Sedangkan secara kategoris, Annimarie Schimmel membagi mistisisme dalam dua tipe aliran mistik: mysticism of infinity dan mysticism of personality. Tipe pertama adalah paham mistik yang memandang Allah sebagai realitas yang absolut dan tak terhingga, yang mengilustrasikan Allah sebagai lautan tak terbatas dan tak terikat oleh zaman. Tipe kedua adalah suatu aliran mistik yang menekankan aspek personal bagi manusia dan Allah. Pertanyaan menarik yang bisa diajukan adalah mistik semacam apa yang sesungguhnya ditolek oleh kalangan modernis?. Lih. Simuh, Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995), hal. 37.

[18] Peristiwa penyerangan ISIS terhadap kaum sufi di Mesir beberapa waktu lalu, tepatnya pada 24 November 2017, selain disebabkan oleh faktor dinamika politik dan ekonomi kontemporer di Timur Tengah, juga bisa dilihat sebagai warisan perseteruan antar elemen dalam Islam yang mempunyai akar panjang di belakang. Apalagi secara teologis, sebagai pengikut salafi garis keras, ISIS menganggap kaum sufi yang beragama secara inklusif dan pada batas tertentu cenderung sinkretik, sebagai menyimpang dari Islam dan mengajarkan kesesatan. Bahkan, karena mengajarkan kepasrahan hidup dan keterbukaan beragama, secara politis, kaum sufi dianggap oleh kalangan salafi sebagai pihak yang tidak menguntungkan, bahkan membahayakan bagi perjuangan bersenjata mereka untuk menegakkan kekuasaan Islam.

[19] Fazlur Rahman, Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1979), hal. 159.

[20] Amin Syukur, Menggugat Tasawuf: Sufisme dan Tanggungjawab Sosial Abad 21 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 41-43.

[21] Ada empat karya Kiai Hasyim yang membahas Tasawuf: Risalah fi al-Tashawwuf; Jami’ah al-Maqashid fi Bayan al-Tauhid wa al-Fiqh wa al-Tashawwuf (menguraikan tentang dasar-dasar tasawuf); al-Tibyan fi al-Nahyi ‘an Muqatha’ah al-Arham al-Tauhid wa al-Fiqh wa al-Tashawwuf (membahas tuntunan praktis terkait dengan akhlak dan tasawuf); dan yang terakhir, al-Durar al-Muntasirah fi Masail al-Tis’a ‘Asyarah (berisi kritik tajam pada berbagai penyimpangan, terutama di dalam tarekat).

[22] Dalam bentuk tanya jawab, Kiai Hasyim menguraikan pokok-pokok kritiknya pada tarekat. Berikut adalah teks lengkapnya: “bolehkah mengikuti ucapan guru tarekat yang bertentangan dengan syariat Nabi, seperti miasalnya ucapan seorang guru tarekat: ‘sekarang, murid-murid hendaknya berjumatan sendiri-sendiri di masjidnya atau di suaraunya tanpa khotbah!’ tidak boleh mengikuti ucapan guru yang bertentangan dengan syariat… Yang wajib atas kita umat Islam adalah mengikuti junjungan Nabi. Junjungan kita yang muhal salah dan yang wajib akan kebenarannya, dan wajib atas kita tidak mengikuti guru yang bisa terjadi salah atasnya apabila di dalam mengikuti sang guru itu terdapat sesuatu yang musykil (tidak sesuai dengan norma-norma, seperti misalnya berjumatan tanpa khotbah atau bercampur laki-laki perempuan dan bersalaman bukan mahramnya dan tidak halalnya)….” Lih. Hasyim Asy’ari, Al-Durar al-Muntatsirah fi Masa’il al-Tis’a Asyarah, (Surabaya: Merk Nahdlatoel Oelama, 1940), hal. 8.

[23] Kiai Hasyim juga memberi syarat lainnya yang harus dipenuhi bagi calon murid tarekat, diantaranya: 1) niat yang baik; 2) pembimbing yang benar; 3) tulus rela mengikuti jalan sufi; 4) menjaga kesucian jiwa; 5) menjaga kehormatan; 6) kemauan baik; 7) senantiasa meningkatkan semangat; 8) memilki jiwa yang agung. Ibid., hal. 15-17.

[24] H.A.R Gibb, Mohammadanism (London: Oxford University Press, 1953), hal. 158.

[25] Lebih lengkap lih. Hasan Hanafi, Humum al-Fikr al-Watan, al-Turas wa al-Asr wa al-Handasah Juz I (341-555), (Kairo: Dar Qubba’, 1988).