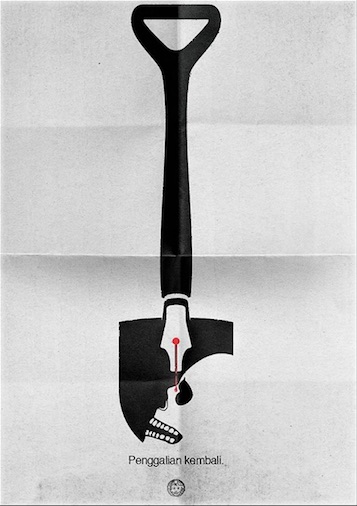

Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)

PADA 1937, Thor Heyerdahl, sarjana zoologi yang baru menetas dari cangkang kampusnya di Norwegia, melancong ke Lautan Teduh bersama istri untuk menyelidiki flora dan fauna di kepulauan Marquesas yang relatif terisolasi. Ketika dia sedang asik mengumpulkan spesimen di salah satu pulau, Heyerdahl mengalihkan keingintahuannya ke soal darimana manusia-manusia penghuni kepulauan Lautan Teduh. Di masa itu, ada keyakinan umum di antara sarjana bahwa Polinesia merupakan koloni manusia-manusia dari Asia. Heyerdahl meragukan keyakinan itu. Penghuni pertama Polinesia pastilah berasal dari Amerika Selatan. Bukankah angin pasat dan gelombang besar yang melintasi Lautan Teduh dari timur, bukan barat? Heyerdahl juga mencatat bahwa ubi-ubi yang hidup di kepulauan Lautan Teduh mirip dengan ubi-ubi yang ditemukannya juga di Amerika Selatan. Beberapa sosok batu di beberapa pulau agak mirip dengan artefak-artefak batu seperti yang dijumpainya di Amerika Selatan. Secara kultural, ritual dan mitos di antara penghuni Lautan Teduh juga mirip dengan ritual dan mitos di antara orang-orang pribumi Amerika Selatan. Selain itu, dari para tetua suku yang ditemuinya di Peru, Heyerdhal juga mendengarkan kisah bahwa Dewata bernama Tiki membawa leluhur mereka ke kepulauan Lautan Teduh dari sebuah negeri luas yang berada di balik cakrawala timur.

Sepulangnya ke Norwegia, Heyerdahl tak cuma membawa spesimen-spesimen yang eksotik, tapi juga mimpi baru, yakni menantang anggapan umum sebagaimana diterima kalangan terdidik Eropa saat itu dan membuktikan bahwa penghuni pertama yang meninggali Polinesia tidak berasal dari Asia, tapi dari Amerika. Dia mengajukan teori bahwa penghuni Polinesia berasal dari dua gelombang kolonisasi yang kedua-duanya dari Amerika. Gelombang pertama yang berlangsung sekitar 500 M, terdiri dari orang-orang daratan Amerika Selatan melalui Kepulauan Paskah dan dari sana menyebar ke kepulauan Polinesia lebih ke utara. Gelombang kedua dari Amerika Utara melalui Hawaii dan dari sana baru menyebar ke kepulauan yang lebih ke barat. Apabila teorinya benar, maka pertama-tama, kita bisa berakit dari Peru ke Kepulauan Paskah, dan dari sana ke pulau-pulau lain lebih ke utara. Dengan keyakinan itu, bersama enam orang lain dan seekor Kakatua, pada 28 April 1947, Heyerdahl menumpangi perahu rakit sederhana yang diberinya nama Kon Tiki, nama Putra Matahari dalam legenda keagamaan bangsa Peru. Rakit Kon-Tiki berlayar dari daerah pesisir Callao, Peru, ke arah barat memanfaatkan angin pasat timur laut.

Setelah terombang-ambing di lautan, dihantam gelombang dan diguyur hujan, pada hari ke-93, Heyerdahl dan kru perahu rakitnya akhirnya melihat pohon kelapa di ujung cakrawala. Namun, arus dan angin tidak segera membuat mereka bisa mencapai pulau tempat pohon kelapa yang terlihat itu tumbuh. Nyaris seminggu berikutnya barulah mereka bisa mendaratkan rakit dan menginjakkan kaki di sebuah atol. Kemudian diketahui bahwa atol itu ialah atol Raoia, bagian dari gugus Kepulauan Tuamotu dekat Tahiti. Setelah mengarungi setidaknya 4300 mil laut dalam 101 hari, Heyerdahl dan tim Kon-Tiki berhasil selamat mengaruhi Lautan Teduh. Dengan begitu, Heyerdahl membuktikan bahwa hanya dengan perahu rakit berlayar sederhana, manusia bisa mengarungi Lautan Teduh dari pantai Amerika Selatan. Namun dia belum membuktikan apakah benar penghuni pertama Polinesia berasal dari Amerika, bukan dari Asia seperti menurut pandangan umum kalangan sarjana.

Jauh hari kemudian, teorinya bahwa penghuni pertama Polinesia berasal dari Amerika Selatan, dibuktikan keliru sama sekali. Keberhasilan mengarungi lautan dari Peru hingga ke Tahiti sejauh 4300 mil laut dalam 101 hari hanya membuktikan bahwa sekelompok beranggotakan tujuh orang manusia dari masa lalu dengan teknologi navigasi dan pelayaran sederhana saja bisa mengarungi Lautan Teduh dari Peru hingga ke Tahiti sejauh sekitar 4300 mil laut dalam waktu sekitar 101 hari. Ia belum membuktikan bahwa Polinesia dikoloni untuk pertama kali oleh manusia dari Amerika Selatan.

Teori Heyerdahl keliru karena beberapa fakta tak terbantah. Pertama, bahasa penghuni Polinesia termasuk ke dalam rumpun bahasa Malayo-Polinesia dari keluarga bahasa-bahasa Austronesia. Kalau demikian, penghuni pertama kepulauan di Lautan Teduh mestilah berasal dari kawasan Nusantara atau Formosa, bukan dari Amerika sebagaimana keyakinan Heyerdahl. Kedua, vegetasi di kepulauan Lautan Teduh memiliki kesamaan jauh lebih besar dengan vegetasi dari Asia. Pisang misalnya. Pisang bereproduksi bukan dari bibit, tapi dari batang yang harus dibawa dari tempat lain. Spesies pisang yang ada di kepulauan Lautan Teduh adalah spesies Asia, bukan pisang Amerika. Ketika pengarung pertama berlayar ke Polinesia, mereka juga membawa binatang piaraan sebagai sumber protein. Dua mamalia yang bukan endemik Lautan Teduh, yakni babi dan tikus mestinya dibawa oleh para penghuni pertama. Spesies babi yang ada di Polinesia adalah Sus scrofa yang berasa dari benua Eurasia, bukan Pecari tajacu yang merupakan babi Amerika. Begitu pula spesies tikusnya yang secara genetik lebih dekat dengan tikus Asia ketimbang ke tikus Amerika. Kalau pun beberapa suku penghuni kepulauan Lautan Teduh memiliki legenda, cerita rakyat, upacara, dan benda-benda ritual yang mirip dengan legenda, cerita rakyat, upacara, dan benda-benda ritual suku-suku Amerika, itu tak lebih dari kontak-kontak barter yang terjadi di antara mereka yang dibuktikan sendiri oleh Heyerdahl bisa dilakukan dengan teknologi navigasi dan pelayanan orang-orang Polinesia.

Meskipun teorinya kemudian terbukti keliru, namun upaya Heyerdahl untuk membuktikannya, bahkan dengan mengorbankan dirinya yang sebetulnya tidak bisa berenang dan nyawa anggota timnya, tak hanya boleh dianggap heroik, tapi juga berarti secara ilmiah. Sebelum ekspedisi Kon-Tiki, di antara para pendukung teori Asia tidak ada yang berusaha untuk membuktikan dapat tidaknya manusia dengan teknologi navigasi dan pelayaran sederhana mengarungi Lautan Teduh dari Asia. Jadi, kalau pun sekarang terbukti keliru, upaya Heyerdahl tetap dinilai sebagai sebuah itjihad.

Tidak semua pembuktian ijtihad itu berhasil. Bagaimanapun, sebuah ijtihad ilmiah didasari oleh pemikiran teoritis yang bertopang pada fakta empiris yang ada sebelumnya. Dalam berilmu, apa yang sesuai dengan pengalaman indrawi adalah benar. Karena kesesuaian kebenaran ilmiah tak lain ialah kesesuaian antara pemahaman teoritis dengan hasil pengamatan empiris, maka kebenaran ilmiah selalu saja bersifat kebetulan. Apa pasal? Karena kesesuaian tersebut seringkali menampak tanpa dicari secara sengaja, sulit dirancang sedemikian rupa sejak awal tanpa mengabaikah banyak faktor karena dunia empiris tidak mengenal regularitas, dan kalaupun coba dirancang sedari awal, tidak semua faktor bisa dimasukkan ke dalam rumusan. Artinya, kebenaran ilmiah bukanlah kebenaran mutlak. Ia hanya bisa diraih dalam kadarnya yang ‘bisa jadi’, tidak dalam kadarnya yang ‘niscaya’. Tak seperti dalam beragama yang sekali keliru akan menghantar kita ke pengucilan, kelirunya teori adalah soal lazim dalam berilmu. Tak ada ilmuwan yang baik yang juga sekaligus baperan. Ilmuwan adalah inkarnasi Nietzsche sampai ke tulang sum-sumnya. Seperti Nietzsche, mereka ikhlas bukan karena ada kebenaran mutlak di balik hal-ihwal, tapi justru karena ketiadaannya. Seperti Nietzsche mereka berhadapan dengan semesta kebisajadian. Sekali melangkah ke dalam upaya pembuktian, mereka akan berhadapan dengan semesta yang separonya bisa jadi benar dan separo lainnya bisa jadi keliru. Hanya kaum beriman yang membutuhkan kepastian, kaum berilmu tidak. Hal yang dibutuhkan seorang ilmuwan bukanlah keniscayaan sekali untuk selamanya, tapi berikhtiar sekuat tenaga dan pikiran untuk memperbesar porsi kemungkinan kebenaran teorinya ketika coba dibuktikan secara empiris.

Tentu saja sebagian orang tidak punya waktu cukup luang untuk tetek-bengek berikhtiar sekuat tenaga, hati, dan pikiran menemukan kebenaran-kebenaran dari hal-ihwal. Tidak semua orang juga punya tenaga, hati, dan pikiran demi kebenaran belaka karena tenaga, hati, dan pikirannya tersita sekadar untuk bertahan hidup dari hari ke hari memikirkan bayar cicilan rumah, biaya sekolah anak, dan tabungan buat ongkos mudik tahun depan. Meski demikian berilmu adalah sebuah kewajiban tak hanya bagi sebuah masyarakat secara umum, tapi juga bagi sebuah gerakan yang menghendaki perubahan atasnya. Sukur-sukur kalau kita hidup di dalam sebuah masyarakat yang di situ waktu luang begitu besar bagi semua orang sehingga di sela-selanya ada rentang untuk aktivitas berilmu bagi semua orang. Kalau pun tidak demikian adanya, berilmu tetaplah kewajiban, meski kifayah sifatnya. Artinya, kalau sebagian kecil saja ada orang berilmu di dalam gerakan, gugur sudah kewajiban sebagian besar orang untuk melakukannya.

Di sisi lain, berilmu bukan hanya berteori, tapi juga berupaya membuktikan teori-teori. Tidak semua upaya pembuktian berbuah keberhasilan dan di setiap kegagalan selalu ada hikmah yang bisa dipetik, baik untuk teori baru maupun pembuktian baru di masa depan. Bisa jadi pendahulu kita keliru dalam berteori dan membuktikannya. Tapi itu tidak memberi kita hak untuk mencaci-maki mereka. Bisa jadi percobaan di masa lalu gagal, tidak lantas hal itu membuat kita membuang air di ember sekalian dengan bayi-bayinya. Tak ada faedahnya menggerutu soal kegagalan-kegagalan masa silam. Yang harus kita lakukan ialah mengupayakan teori-teori baru. Dan itu harus dilakukan sebagai bagian dari sebuah gerakan politik. Sosialisme ilmiah, sementereng apapun teori-teorinya tentang kapitalisme, krisis, subjek revolusi, dan tetek bengek alienasi, tetaplah sebuah teori. Mereka hanya bisa dibuktikan ketika dimaterialisasi. Ilmu dan partai tidak bisa dipisahkan seperti halnya ikhlas dan ikhtiar.***