Kebencian terhadap Perempuan di Kalangan Trans Laki-Laki

“CEWEK tuh kalo udah mabok, pasti mau diajak ngewe!” kata seorang trans laki-laki, “Gue mah nggak ngincer. Mereka sendiri yang dateng ke gue. Ya kalo ‘rejeki’ dateng kan nggak boleh ditolak.”

Saya kaget dengar obrolan tersebut. Ia terjadi suatu malam pada 2015 ketika beberapa rekan trans laki-laki berkumpul dan membicarakan tantangan hidup mereka.

Ia mengingatkan saya pada pembicaraan serupa pada 2012 di sebuah café di Bandung. Ceritanya, Rino bertemu dengan komunitas FTM (female-to-male/perempuan ke laki-laki) atau trans laki-laki, yang dia kenal dari dunia maya. Ia mengenali salah satu dari mereka.

“Kamu bener FTM?” salah satu dari mereka memandangi Rino dari ujung rambut sampai ujung kaki.

“Besok rambut kamu, potong! Laki itu rambutnya pendek,” lanjutnya sambil menunjuk rambut Rino.

“Laki kalo salaman kayak begini,” orang tersebut memeragakan cara bersalaman ala laki-laki. Membusungkan dada, lengan dibuka sedikit melebar, dan menjabat tangan Rino dengan hentakan yang keras.

“Sambutan macam apa ini?” kata Rino belakangan pada saya.

Banyak aturan, ya? Apakah seorang laki-laki harus berlaku sekaku itu? Apakah tanpa tindak-tanduk tersebut ia bukan laki-laki? Laki-laki biologis saja tidak semuanya sekaku itu. Tapi, kenapa perilaku tersebut justru ada pada trans laki-laki?

Mari kita tarik mundur sedikit. Trans laki-laki adalah seseorang yang mengidentifikasi diri sebagai laki-laki namun ditentukan berbeda saat lahir, dalam hal ini sebagai perempuan. Dasarnya, karakteristik seks: vagina.

Perempuan dibentuk sedemikian rupa, setidaknya dalam pengalaman pribadi saya, untuk menjadi simbol kehormatan keluarga. Bebas mengekspresikan diri adalah hal tabu bagi seorang perempuan. Sebuah batasan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Pemikiran picik pun berkata, “Perempuan adalah makhluk yang lemah dan harus dilindungi oleh laki-laki.” Karenanya, perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Dalam konstruksi seperti inilah masyarakat kita dibesarkan.

Konstruksi ini juga diadopsi dalam proses eksplorasi gender dan seksualitas. Ketika seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai trans laki-laki, ia pun mengalami dekonstruksi dalam prosesnya “menjadi” seorang laki-laki.

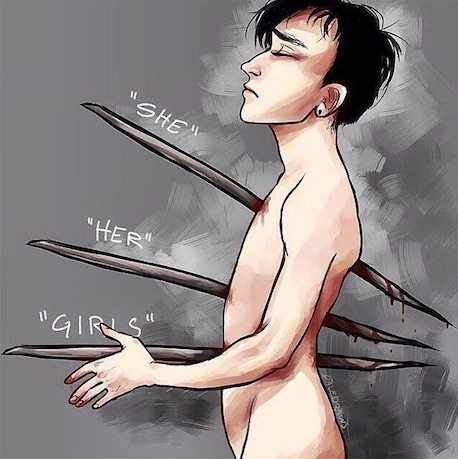

Adanya konstruksi patriarki ini menuntut seorang trans laki-laki untuk “berganti peran” dari perempuan ke laki-laki untuk mendapatkan penghargaan dari sesama. Internalisasi dari patriarki, penindasan yang dialami “perempuan”, minimnya pengetahuan tentang gender dan seksualitas, dan proses transisi sosial, menyebabkan kebencian trans laki-laki terhadap identitas lamanya. Secara akademis, kebencian ini disebut sebagai misogynist –seseorang yang tidak suka atau punya prasangka terhadap perempuan. Ia berasal dari dua kata Yunani: miso (benci) dan gynḗ (perempuan).

Apa saja dampak turunan dari kebencian tersebut?

Pertama, kurangnya keterlihatan trans laki-laki di Indonesia. Buktinya, minimnya kepustakaan tentang trans laki-laki di Indonesia. Bandingkan dengan kepustakaan soal gay, waria apalagi soal hak perempuan. Kebencian terhadap identitas perempuan (misogyny), yang dilekatkan pada seorang trans laki-laki sejak lahir, menjadikannya enggan untuk membuka identitas di ruang publik. Tidak heran kalau komunitas trans laki-laki menjadi sangat tertutup, terutama mereka yang sudah melakukan transisi medis –lewat terapi hormon dan operasi penyesuaian. Mereka tak ingin lagi disebut sebagai trans laki-laki, melainkan laki-laki saja. Ciri-ciri fisik mereka, jika dilihat dari luar, tak ada bedanya dengan laki-laki biologis. Bagi mereka, transisi fisik adalah keberhasilan, hidup dengan mengubur masa lalu sebagai perempuan. Kecenderungan untuk menutup diri dari orang-orang di masa lalu menjadi sebuah keperluan dalam rangka lahir kembali sebagai orang yang baru.

“Pokoknya saya laki-laki, saya bukan trans! Saya tinggalkan keluarga dan orang-orang di masa lalu saya. Ijazah saya juga udah nggak saya pakai,” ungkap Ahmad, trans laki-laki berusia 38 tahun yang kini menjadi pengusaha di Jakarta. Ahmad tinggal bersama istrinya dan mengadopsi seorang anak.

Kedua, munculnya seksisme dan objektifikasi terhadap perempuan. Lagi-lagi, internalisasi patriarki menuntut trans laki-laki untuk mengambil peran dan perilaku sebagai laki-laki. Di Indonesia, masyarakat menempatkan laki-laki lebih kuasa dari perempuan. Kebanyakan masyarakat di Indonesia memuja patriarki –menjadikan perempuan sebagai objek dan properti laki-laki. Seolah-olah mereka “kurang laki-laki” jika tidak pernah mengeksploitasi perempuan. Mempunyai pasangan perempuan menjadi sebuah tolak ukur aktualisasi diri.

Ironinya, ketika trans laki-laki, yang seharusnya bisa lebih empati terhadap perempuan, justru menciptakan penindasan baru. Sebagai laki-laki, mereka menganggap diri lebih berkuasa terhadap perempuan.

Ketiga, kekerasan domestik. Menurut Laporan Situasi Nasional Transmen Indonesia tahun 2015, konteks kekerasan ini harus dilihat dari dua sisi: trans laki-laki sebagai pelaku maupun korban. Dasarnya, trans laki-laki yang ingin “valid” sebagai laki-laki kemudian menjadikan perempuan sebagai objek. Dominasi maskulinitas yang negatif tersebut menyebabkan trans laki-laki kerap melakukan kekerasan fisik, psikis, dan seksual, pada pasangannya.

Di saat yang sama, trans laki-laki juga merupakan korban kekerasan budaya yang secara langsung dilakukan oleh pasangannya. Misalnya, mereka dituntut untuk menjadi pengayom dalam sebuah hubungan atau tuntutan untuk menikahi pasangan. Ini menjadi beban yang harus dipikul oleh trans laki-laki dalam masa transisinya. Jika ia merasa keberatan, ia akan kembali mendengar ucapan, “Kamu kan laki-laki!”. Belum lagi ketika si pasangan tak ingin orang lain tahu bahwa ia berelasi dengan seorang trans laki-laki. Mereka harus menutup rahasia tersebut rapat-rapat. Betapa berat menjaga rahasia seumur hidup!

Semua faktor tersebut membawa trans laki-laki dalam jeratan transisi yang dipaksakan. Sebagian besar trans laki-laki ingin melakukan transisi medis, hanya untuk dapat menikahi pasangannya. Mereka tak mempertimbangkan kondisi terburuk yang bisa terjadi dalam fase tersebut.

Seorang trans laki-laki bernama Andi memberitahu saya, “Gue dikasih waktu 3 tahun sama pasangan gue buat transisi. Soalnya dia udah diburu-buru mau nikah!” Andi saat itu berusia 19 tahun. Pasangannya berusia 22 tahun. Mereka terlalu mudah buat menikah.

Idealnya, transisi medis dilakukan atas kesadaran dan keperluan mendasar dari diri sendiri –bukan tuntutan orang lain. Transisi yang dipaksakan akan menyebabkan trans laki-laki tak mengikuti prosedur standard yang berlaku, termasuk memalsukan identitas legalnya. Padahal segala risiko, medis maupun sosial, ditanggung secara langsung oleh trans laki-laki sendiri, bukan orang lain. Berbagai tekanan saat transisi menyebabkan trans laki-laki menciptakan ekspektasi yang tinggi dalam proses transisinya. Jika realitanya tidak sesuai ekspektasi, mereka akan semakin khawatir dan stress.

Contohnya, seorang kenalan saya, Ari, trans laki-laki berusia 22 tahun dari Surabaya. Dia ingin tubuh kekar berotot. Suatu hari, instruktur fitness-nya berkata, “Testo yang kamu pake kurang ngangkat. Kamu masih kelihatan kayak cewek.” Ari ketakutan. Dia mengikuti saran instruktur fitness-nya dengan menambah konsumsi steroid tanpa pengawasan medis.

Trans laki-laki pun kerap terjerat kasus pemalsuan identitas. Sebut saja kasus Ichal di Polewali Mandar (2015), yang istrinya merasa ditipu karena karakteristik seks suaminya tidak sesuai dengan identitas tertulisnya. Tahun 2016, Efendi di Boyolali juga harus mendekam di tahanan polisi karena kasus sama. Pada 2017 ada kasus F di Tanjung Balai. Warga mengenal F sebagai laki-laki kemudian terkejut karena menemukan bayi yang dibuang di belakang kamar mandi bersamaan dengan F yang bersimbah darah.

Banyak trans laki-laki terjerat kasus pemalsuan identitas karena ketidaktahuan mereka akan hukum. Prosedur perubahan data, seperti nama dan jenis kelamin, tak diketahui dengan baik. Saya tidak heran kalau kasus-kasus tersebut muncul dari kota-kota kecil dan jauh dari Jakarta.

Berbagai penindasan ini menyebabkan trans laki-laki hidup dalam ketakutan. Mereka sudah melewati batas-batas konstruksi gender tradisional. Namun berbagai tekanan sosial memaksa trans laki-laki untuk membentuk konstruksi ganda baru, laki-laki dan perempuan, yang justru semakin melanggengkan patriarki, hanya untuk mendapatkan pengakuan atas identitasnya. Padahal, di saat yang sama kita harus berjuang untuk kesetaraan gender, apapun identitasnya –tak peduli perempuan, trans laki-laki, trans perempuan (waria), gay, lesbian dan seterusnya.

Sebuah lingkaran setan yang tak berujung. Lalu, ke mana trans laki-laki harus mencari perlindungan?

Malam itu pada 2015, sempat terlintas di benak saya. “Sampai kapan kita harus mengeluh soal hidup kita yang berbeda? Soal kebencian tersirat pada identitas yang sempat dilabelin ke jidat kita? Kalau kita begitu, apa bedanya kita sama mereka yang mendiskriminasi kita?”

Mungkin butuh ratusan kali “kumpul bareng” trans laki-laki sampai bisa mendapatkan jawabannya.

Malam itu saya dan Rino hanya bisa saling bertatapan, pertanda kami memiliki keraguan yang sama.***

Penulis adalah salah seorang pendiri Transman Indonesia, jaringan trans laki-laki yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia.