DARI sekian banyak peristiwa yang mewarnai gelombang anti-Trump, ada satu fenomena menarik. Yaitu kembalinya novel George Orwell, 1984, ke jajaran buku terlaris, setidaknya di Amerika Serikat. Mulai dari New York Times, Telegraph, Guardian, dan bahkan sampai Detik di tanah air memberitakannya. Ia dipantik oleh petugas pers Gedung Putih yang menyatakan bahwa pelantikan Trump kemarin dihadiri oleh penonton terbanyak sepanjang sejarah. Dan, seperti nasib seluruh klaim ambisius, klaim ini pun tidak luput dari serbuan protes kontra-faktual yang berduyun-duyun membantahnya. Tidak berhenti di sini, penasihat Trump, Kellyanne Conway di kesempatan lain membela pesuruhnya itu dengan mengatakan bahwa yang disampaikan sang petugas pers sebenarnya adalah ‘fakta alternatif’. ‘Fakta alternatif’ inilah yang menjadi pemantik memori orang yang bacaan sastra wajibnya di sekolah adalah buku 1984 karya George Orwell.

Menurut para penulis media ini, terma fakta alternatif ini benar-benar merupakan bungkusan baru atas terma ‘pikiran-ganda’ (doublethink) yang terjadi pada orang-orang Oceania—suatu negara fiktif Orwell—di bawah kepemimpinan totaliter sang Big Brother. Di novel tersebut, pikiran-ganda adalah efek yang terjadi saat penguasa berhasil menanamkan ide bahwa ialah yang benar dan selalu benar, sedemikian rupa sehingga saat seseorang dihadapkan pada suatu realitas, maka realitas tersebut bisa dipikirkannya kembali sebagai … ‘realitas alternatif’ (baca: alternatif versi penguasa). Proses berpikir pertama adalah saat perjumpaan dengan realitas, proses kedua terjadi saat hasil pemikiran tersebut otomatis terpikirkan kembali karena ide yang sudah ditanamkan sebelumnya. Tentu saja, proses penanaman ide ini tidak selamanya dengan cara dialog baik-baik seperti janji Jokowi-Ahok dulu terkait penggusuran (atau, bahasa alternatifnya: “penggeseran”).

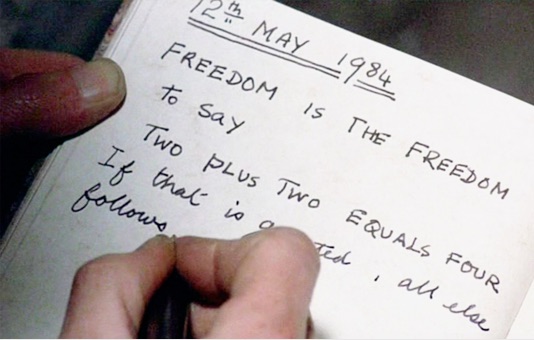

Pikiran-ganda ini mengada-ada atau cuma metafor?—Bagi Orwell, mungkin. Tapi sebenarnya saya pribadi pernah melakukan ini kepada klien hipnoterapi saya—tentunya dengan izin ybs.—dan cukup dengan sugesti langsung sederhana: “apapun yang saya katakan akan anda percayai sebagai kebenaran” saat ia berada pada kondisi hipnotik. Dan ketika saya katakan bahwa kartu yang saya pegang adalah 7 hati, sementara sebenarnya ia adalah As keriting, saat sang klien ditanya, ia pun menjawab 7 hati—padahal ia tahu pasti itu adalah As keriting. Sang klien melakukan mind-block akan hasil proses kognitifnya, dan kemudian menjalankan proses pikiran-ganda Orwellian, dan akhirnya terciptalah halusinasi ‘fakta alternatif’. Misalnya, 2+2= … 5.

Tangkapan layar dari adaptasi film 1984

Dalam setting klinis, membawa orang ke kondisi hipnotik/trans (trance) dilakukan melalui prosedur teknis terapetik tertentu dan berdasarkan kesepakatan (kontrak tertulis). Namun sebenarnya, teknik lain juga ada. Yaitu dengan memicu rasa cemas dan takut di subjek, bahkan dengan segala macam teknik ancaman fisik, verbal dan tidak langsung/subliminal, maka kondisi trans hipnotikini bisa didapat. Yang perlu dilakukan adalah sedikit “lebih kreatif” dalam mengembangkan teknik bagi teori-teori pikiran dan hipnoterapi. Anda bisa mulai dengan membaca 1984 dan memperlakukannya sebagi buku panduan, ketimbang alegori satir.

“Orwellian”

Dari fenomena ‘fakta alternatif’ para dayang-dayang Trump ini kita bisa simpulkan bahwa aspek “Orwellian” dari rezim Trump ini adalah mengenai politisasi kebenaran dan kebohongan publik, dan bagaimana ini semua dilakukan oleh penguasa dalam keseharian pemerintahannya. Namun demikian, sebenarnya melonjaknya kembali penjualan buku yang ditulis Orwel tahun 1949 silam ini juga sempat terjadi pada tahun 2013 yang lalu. Tepatnya, setelah Edward Snowden membocorkan program pengintaian (surveillance) elektronis berkodekan PRISM milik National Security Administration (NSA), Amerika Serikat. Bisa kita simpulkan, pada saat itu, ajektif “Orwellian” disematkan pada pemerintahan Obama (dan Bush, sebelumnya) sebagai perampas kebebasan dan privasi individu. Singkatnya, dua kekuasaan negara “Orwellian” versi publik AS dan pembeli 1984 di era milenium adalah: pembohong dan pengintai. Cukup Orwelliankah kedua pemaknaan ini? Sayangnya tidak.

Dalam pembacaan saya akan novel 1984 Orwell, dan juga pasangan wajibnya, Animal Farm, ada kesan kuat bahwa kekuasaan totaliter tidak sekedar berwajahkan kekerasan bersenjata semata. Namun faktor lain yang tidak kalah, jika bukan lebih determinan, adalah peran bahasa dalam keseharian kekuasaan. Bahasa, dalam kedua novel ini, dipakai oleh tokoh penguasa—Big Brother di Ingsoc dan Babi Napoleon di Manor Farm—untuk menanamkan kebenaran absolut versi penguasa, untuk memelintir dan menciptakan ‘fakta alternatif’, untuk “merayu” loyalitas dan kesetiaan massanya, dan bahkan untuk menyingkirkan lawan.

Orwell seakan ingin membuat kita bertanya lebih jauh tentang kekuasaan: jika kekuasaan adalah sekadar opresi brutal, mengapa pemerintah Oceania harus repot-repot membuat kamus bahasa Inggris versi Newspeak yang amat mendetil dan serius? Mengapa pula para penguasa itu harus mempermainkan bahasa secara ironis seperti frasa-frasa ini: “PERANG ADALAH DAMAI; KEBEBASAN ADALAH PERBUDAKAN; KEDUNGUAN ADALAH KEKUATAN” dan hukum di Animal Farm “Semua Binatang adalah setara, namun beberapa binatang lebih setara dari yang lainnya”? Jelas pesan Orwell: bahasa adalah aparatus penting bagi kekuasaan—untuk memistifikasinya, mengoperasikannya dan melanggengkannya.

Totalitarianisme Orwellian punya kaitan erat dengan bahasa. Karena penundukkan subjek adalah selalu penundukkan pikirannya, maka (strategi dan logika) bahasa berikut turunan-turunannya (semiotika-pragmatik, simbolisme, neurolinguisitik) menjadi sangat penting. Percuma menodongkan senjata ke jidat musuh apabila pesan intimidasinya tidak ditangkap proses kognitif sang subjek, dan membuatnya tidak takut dan, akhirnya, menurut pada sang penodong. Bahasa Orwellian di sini punya arti yang agak berbeda dari pemahaman strukturalis umumnya mengenai bahasa—yaitu mengenai struktur makna dari penanda. Juga agak berbeda dari pascastrukturalis yang menekankan kesewenang-wenangan hubungan makna dan tanda. Bahasa Orwellian lebih merujuk pada penggunaan kontradiktif akan satu kata/tanda dengan makna yang sesungguhnya adalah makna dari lawannya (mis. ‘perang adalah damai’).

Di sini, Orwell seakan memahami betul tentang natur bahasa bagi otak, atau lebih tepatnya, dalam proses neurobiologis dan neuropsikologis. Yaitu bahwa ia semata-mata adalah stimulus untuk memantik proses-proses neurologis dan kimiawi/endokrinal yang berakibat pada sentimen afeksi/emosi, sikap, pola pikiran, dan pada akhirnya prilaku. (Saya membahas poin ini di kesempatan lain dalam kaitannya dengan fenomena hoax). Bahasa Orwellian adalah bahasa yang “objektif” yang lepas dari kerangka subjektif konvensional; adalah materialitas dari bahasa itu sendiri yang ingin ditonjolkan Orwell sebagai medan politisasi penguasa dan bahkan, sebagaimana culas dalam Animal Farm, medan perlawanan kelas.

Operator Semiotik

Penekanan aspek bahasa inilah yang menjadikan suatu kekuasaan berajektifkan Orwellian. (Penjelasan versi lain, minus penjelasan neurobiologis, lihat video singkat Noah Tavlin di Ted-ed). Namun demikian, penjelasan Orwellian linguistik ini, yang sedikit banyak sudah menjadi perhatian, masih kurang Orwellian! Bahkan, pemaknaan-pemaknaan ini masih jauh dari mengungkap faktor yang lebih struktural dari politik linguistik Orwellian yang sebenarnya banyak ditunjukkan Orwell di kedua novel tersebut. Pemaknaan Orwellian pada umumnya ini masih khas ketakutan-ketakutan para borjuis mini akan kebebasan yang terenggut, privasi yang terampas, dan arogansi intelektuilnya yang takut dipermalukan karena kalah terpeleset di wahana permainan linguistik penguasa.

Satu hal yang ingin saya kedepankan mengenai bahasa Orwellian adalah bagaimana ia berfungsi sebagai operator atau alat administratif. Lebih khususnya, kita lihat dalam Orwell bagaimana bahasa dipakai para penguasa untuk menata sedemikian rupa basis-basis material bagi kekuasaannya, bahkan kekuasaan totaliternya. Bahasa, simbolisme, pelintiran ironis akan makna, dst., dipakai untuk sedemikian rupa mengondisikan suatu konsentrasi akses kepada sumber-sumber penghidupan, yang kemudian memungkinkan sang penguasa mengendalikan mereka-mereka (subjeknya) yang membutuhkan akses ke sumber penghidupan tersebut. Persis seperti juru bicara Napoleon di Animal Farm yang berdalih bahwa karena para babi adalah pemimpin, dan karena pemimpin butuh berpikir lebih keras untuk memajukan Animalisme (humanisme versi binatang), maka para babi lebih membutuhkan apel dan susu ketimbang binatang lainnya.

Bukankah babi-babi Animal Farm ini kerap kita jumpai di keseharian kita dalam rupa-rupa penguasa dan pemodal yang menggunakan dalih nasionalisme, pembangunan, martabat bangsa, devisa negara, tanggungjawab sosial, dst., untuk membungkam kritisisme kita, membuat kita fokus untuk terus kerja, kerja, kerja? Lebih detil lagi, bukankah hari ini kita lihat betapa bahasa pemrograman algoritmik adalah backbone teknologis bagi berjalannya kekuasaan politik dan bisnis hari ini, yang menjadi operator utama dalam hasrat-hasrat administratif mereka? Bukankah penguasaan media-media oleh penguasa dan pemodal hari ini adalah bentuk kontrol akan sarana artikulasi bahasa untuk bisa memerintah dan mengatur massa rakyat (sebagai modal manusia, sebagai konstituen, sebagai konsumen)? Bukankah untuk mengerdilkan, menyingkirkan dan bahkan membinasakan lawannya para penguasa hari ini menggunakan strategi linguistik semacam pelabelan-pelabelan peyoratif, hoax, ujaran kebencian (hate speech), dan, misalnya contoh terhangat dari dalam negeri, penggunaan sistem barcode bagi media yang dianggap tidak kredibel? Perspektif Orwellian ini mampu membantu kita melihat fungsi instrumental dari bahasa sebagai operator dalam mengorganisasikan sumber-sumber kekuasaan (politik) dan penghidupan (ekonomi).

Terakhir, dan mungkin yang paling penting, dengan pemahaman bahasa sebagai operator konsolidasi sumber-sumber kekuasaan dan penghidupan ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya rezim Orwellian ini tidak hanya terjadi saat ini saja dengan Trump—atau dengan rezim manapun yang dengan serampangan kita sebut fasis; lebih dari itu, Orwellian adalah fitur dan ajektif tak terelakkan dari kekuasaan itu sendiri. Pemahaman objektif mengenai bahasa itu sendiri—yang dalam tulisan ini dibantu dengan fenomena “Orwellian”—seharusnya dapat membuat kita mulai berpikir untuk berbalik merebut kembali bahasa yang sudah selalu merupakan fitur evolusioner kita, mulai memikirkan strategi semiotik, dan bergegas menggelar front perlawanan di medan lingustik.***

Penulis adalah peneliti di Koperasi Riset Purusha dan Psikoterapis di Minerva Co-Lab