Daya Sudrajat, alumni S1 Ilmu Politik Universitas Indonesia.

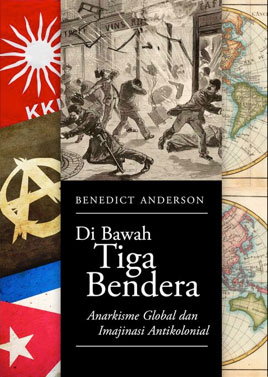

Judul : Di Bawah Tiga Bendera

Penulis : Benedict Anderson

Penerjemah : Ronny Agustinus

Penerbit : Marjin Kiri

Kota Terbit : Tangerang Selatan

Tahun : 2015

Tebal : 378 hlm + xii

Prolog

PADA sampul belakang buku yang tinjauannya sedang Anda baca ini, majalah bulanan progresif asal Amerika Serikat (AS), In These Times, memberikan komentar yang setidaknya menurut saya begitu menggambarkan gaya Benedict Anderson, Indonesianis asal Universitas Cornell. Majalah itu menulis, Om Ben –demikian sapaan akrabnya, adalah sosok yang tidak mudah digolong-golongkan, antara ilmuwan politik dan polyglot sejati yang mempunyai minat tiada habis pada budaya, sejarah, dan jelas segala sesuatu lainnya. Gaya ini tercermin melalui salah satu bukunya, Under Three Flags: Anarchism and The Anti-Colonial Imagination, yang diterjemahkan oleh Ronny Agustinus dari Marjin Kiri dengan judul Di Bawah Tiga Bendera: Anarkisme Global.

Di Bawah Tiga Bendera memang karya yang tidak lazim. Dalam buku ini, Anderson membeberkan bukti-bukti sejarah dunia abad 19 (dia menyebutnya ujung ke ujung muka bumi, h. 2) untuk memetakan apa yang ia sebut ‘anarkisme’ dalam gerakan-gerakan nasionalis melawan kolonialisme. Saya, yang sengaja membaca bagian Pendahuluan di akhir untuk mendapatkan kejutan dengan melewatkan kata kunci, bertanya-tanya mengapa Anderson mengangkat Filipina, dengan Jose Rizal sang novelis, sebagai tokoh sentral. Selain Rizal, tokoh bernama Isabelo Reyes juga banyak disebut, meskipun Anderson hanya membahasnya di bab awal dan akhir.

Sebelum lebih jauh, saya kira perlu terlebih dulu untuk memperjelas konteks anarkisme yang dimaksud Anderson, dan periode yang diambil, yakni abad 19. Anarkisme berdiri di atas pemikiran Karl Marx dan reruntuhan Internasionalisme Pertama. Pasca kematian pemikir Jerman tersebut, anarkisme mendominasi di antara kelompok kiri radikal lainnya. Pemikiran ini menjadi dominan karena menggariskan dirinya pada gagasan kebebasan individu. Kelompok anarki juga mempunyai simpati yang tinggi tidak hanya pada proletar perkotaan, tetapi juga gerakan petani dan buruh tani. Beberapa tokoh yang termasuk dalam kelompok ini adalah filsuf muda karismatik seperti Peter Kroptokin dan Errico Malatesta.

Abad 19 adalah masa yang penting untuk tumbuh dan berkembangnya gerakan anarki. Saat itu meletus pemberontakan nasionalis terakhir di Dunia Baru, tepatnya di Kuba tahun 1895 dan untuk pertama kalinya di Filipina tahun 1896. Kedua negara itu sedang mengupayakan apa yang disebut kemerdekaan di sisa puing-puing Imperium Spanyol (h.3. Ketika Spanyol hengkang dari Kuba, AS muncul sebagai kekuatan imperialisme baru).

Perlawanan terhadap imperialisme di Kuba dan Filipina akhir abad 19 menunjukkan perlawanan yang kian maju dan efektif dibanding dekade sebelumnya (h.6). Anderson menyebut, perlawanan ini dipengaruhi oleh koordinasi global gerakan nasionalis di berbagai negara. Koordinasi transglobal ini, sebut Anderson, tidak terlepas dari faktor perkembangan teknologi informasi pada masa itu; informasi dalam bentuk surat-surat, majalah, koran dan buku-buku. Lokus mana saja dapat diambil, karena jaringan gerakan perlawanan itu terlihat jelas saling berkaitan. Tapi beberapa lokus penting yang terlibat di antaranya adalah kelompok anarki di London, Paris, Hongkong, hingga New York.

Dalam konteks inilah aktivisme Jose Rizal dan Isabelo Reyes berada. Anderson mengenalkan kedua orang ini sebagai tokoh nasionalis Filipina, yang ‘besar’ karena karya-karya tulisnya. Filipina sendiri disebut telah memainkan peran internasional (dalam konteks politik) pada tahun 1890an, kemudian habis setelah masa itu. Buah pikiran dan aktivisme kedua orang ini, di negara mereka yang menjadi koloni Spanyol, berkelindan dengan gerakan kelompok-kelompok anarkis sisa-sisa keruntuhan Internasionale Pertama (h.2). Bagaimana keduanya bisa berkaitan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut sekaligus akan menjawab, mengapa Filipina, Jose Rizal, dan sumber-sumber sastra yang akhirnya dikedepankan Anderson dalam eksperimen astronomi politiknya mengenai anarkisme (astronomi politik, istilah dari Herman Melville, h.2). Usaha untuk menjawab pertanyaan tersebut yang akan saya kedepankan dalam tinjauan buku ini.

Folklor, Simoun-Ibarra dan Anti-kolonialisme

Karya-karya Isabelo dianggap sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan rakyat Filipina. Mengapa demikian?

Tokoh yang satu generasi dengan Jose Rizal ini menulis naskah berbahasa Spanyol yang berjudul El folklor Filipino (EFF). Isabelo, yang berasal dari Luzon dan besar dengan pendidikan Katolik, mulai menyelami dunia folklor ketika ia terlibat dalam aktivitas jurnalistik. Ketika itu, sebuah koran di Manila berbahasa Spanyol, La Oceania Espanola, meminta pembacanya untuk menyumbangkan artikel tentang ilmu baru bernama folklor (h.16). Isabelo yang tertarik mendatangi kantor koran tersebut dan diberi sekumpulan sumber mengenai folklor. Dari bahan itu, Isabelo diminta untuk menulis tentang adat istiadat suku bangsanya, Ilokano, tetapi kemudian yang ia tulis melampaui itu. Dalam artikelnya, Isabelo juga menulis rentang Malabon, Zambales, dan folklor Filipina secara umum (h.17).

Pada masa itu, kajian mengenai folklor atau menurut terjemahan Isabelo, el saber popular atau kearifan rakyat, memang sedang merebak. Bagi Anderson, terjunnya Isabelo pada kajian folklor yang sedang pada puncaknya ini, secara tidak langsung mengangkat ‘harga diri’ pribumi negara koloni Spanyol yang terpencil (h.18-.h.20). Penjajah Spanyol sendiri termasuk ketinggalan dalam memerhatikan kajian ini, dibandingkan negara kolonial lainnya seperti Inggris dan Perancis.

Langkah Isabelo yang memposisikan diri setara bahkan melampaui ‘tuan-tuan penjajahnya’ salah satunya dibuktikan Anderson melalui surat menyurat Isabelo dengan seorang dokter liberal bernama pena Astoll yang berasal dari Spanyol Semenanjung. Isabelo mengutip surat Astoll yang menyatakan bahwa Astoll mengagumi keberanian dan imajinasi Isabelo, tetapi apa yang dilakukannya sedikit sekali berpeluang berhasil di tengah keterbelakangan masyarakat koloni (h.20). Lalu, sebetulnya gagasan apa yang ditulis Isabelo mengenai folklor sehingga karyanya dianggap penting dalam narasi anti-kolonialisme?

Anderson menggaris bawahi beberapa gagasan utama Isabelo. Anderson menulis, Isabelo menganggap folklor (dalam konteks Filipina) tidak sekadar berisi tentang mitologi atau takhayul, adat istiadat, atau kepercayaan di Filipina sebelum Spanyol menjajah. Lebih jauh dari itu, menurutnya folklor dapat membuka peluang untuk merekonstruksi masa lalu pribumi Filipina. Ketika masa pendudukan Spanyol, narasi sejarah Filipina dikonstruksikan oleh bangsa-bangsa kolonial, dan terbatas pada Filipina saat mulai diduduki . Folklor yang dikaji Isabelo disini menjadi penting karena keberadaan masyarakat Filipina secara adat–istiadat, etnis, kepercayaan dan lain sebagainya dibuktikan ada jauh sebelum masa pendudukan.

Isabelo dengan tegas menyatakan bahwa folklor bukanlah sekadar adat istiadat kuno (primitif) tapi juga pengetahuan yang berguna bagi masyarakat. Menurut Anderson, meskipun agak terlalu berlebihan menurut saya, “pengetahuan dari masyarakat dengan bahasanya sendiri-sendiri lebih jauh akan mengangkat Filipina menjadi setara dengan bangsa lain dimanapun. Hal ini terlihat dari usaha Isabelo dalam meyakinkan orang-orang melalui EFF bahwa cendekia-cendekia Filipina dapat melakukan tugas menyelamatkan tatanan folkor” (h.24).

Pandangan dan sikap Isabelo mengenai masyarakat pribumi Filipina pun patut diberikan pujian. Meskipun ia tidak menggambarkan dirinya sebagai orang Filipina, Isabelo dengan tegas menyebut Iloko sebagai ‘tanah air tercinta’ dan menyebut usahanya ini adalah untuk ‘menyediakan bahan-bahan berlimpah bagi para ilmuwan untuk meneliti masa prasejarah dan topik-topik ilmiah lain yang terkait dengan provinsi ini’ (provinsi Iloko, penulis, h. 26). Isabelo juga menyebut dirinya sebagai sanak saudara orang-orang rimba, suku Aeta, Igorot, dan Tinguian (h.27). Anderson mengartikan ini adalah usaha Isabelo untuk menghubungkan masyarakat Filipina lokal yang masih primitif tersebut dengan dunia luar.

Anderson berusaha menarik tujuan lebih dalam Isabelo dalam menulis folkor. Menurutnya, karya Isabelo ini juga penting secara politik. Sebabnya ada tiga. Pertama, seperti yang sudah sempat disinggung sebelumnya, karya Isabelo bertujuan untuk membuka peluang munculnya renaisans budaya lokal (h.28). Isabelo sebagai nasionalis yang hidup di negara koloni berharap karyanya dapat memantik karya-karya lokal lainnya. Hal ini, menurut Anderson, penting untuk menunjukkan bahwa penduduk koloni ‘sederajat’ dengan para imperialis melalui karya-karya intelektual yang dihasilkan.

Kedua, melalui karyanya itu Isabelo ingin menjungkir balikkan dominasi Gereja yang reaksioner. Isabelo memang mempunyai kecenderungan anti Gereja karena punya pengalaman yang tidak mengenakkan saat dibesarkan di lingkungan. Tetapi, pada poin ini Anderson tidak begitu terang mengaitkan gagasan EFF dengan sikap Isabelo yang anti Gereja . Terlalu halus, Anderson menyimpulkan bahwa Isabelo senang ‘mengolok-olok’, justru kepercayaan yang paling absurd diimpor dari takhayul orang kolonial sendiri (h.31).

Ketiga, barangkali bisa disebut yang paling penting, EFF ditujukan sebagai otokritik politik. Selain sebagai ‘pemantik’ untuk menelurkan karya-karya sejenis seperti yang telah disinggung di poin pertama, folklor berfungsi sebagai “cermin yang dipasang di hadapan sekumpulan rakyat, agar di masa mendatang mereka bisa lebih mantap menyusuri jalan menuju emansipasi manusia.” Dengan kata lain, Isabelo memaksudkan folklornya digunakan sebagai bahan refleksi masyarakat lokal untuk menjadi lebih maju.

Mari kita simpan cerita Isabelo, sang penulis folklor yang hati-hati (karena sikap objektifnya yang sangat ketat dalam menulis EFF), tapi tahu-tahu dikirim ke penjara militer Motjuich (dijelaskan di bagian selanjutnya). Sementara bisa kita simpulkan, Isabelo yang terkadang menyebut dirinya nasionalis ini, melalui EFF, mencoba mengangkat ‘harga diri’ masyarakat Filipina di hadapan imperialis. Lalu, siapakah Jose Rizal, si bapak bangsa Filipina?

Jose Rizal dibesarkan di lingkungan keluarga kaya di Manila, yang memungkinkannya untuk pergi ke Eropa pada usia 21 tahun. Ia menghabiskan waktu selama empat tahun berkuliah di Universitas Sentral Madrid, dan pada 1885 menerima gelar doktor di bidang filsafat dan sastra (h.98). Pergaulan Rizal di Eropa membuat ia banyak berhubungan dengan intelektual Eropa, baik karyanya atau secara pribadi. Sebelum menulis novel yang menjadikannya terkenal (dan akan menjadi bahan pembicaraan kita) Rizal banyak menulis “tentang topik-topik politik yang terkait dengan kondisi tanah airnya yang sedang terjajah” (h.42).

Rizal menerbitkan Noli Me Tángere pada 1887 dan El Filibusterimo pada tahun 1891. Menurut Anderson, ini merupakan satu-satunya novel kelas dunia yang pernah dikarang oleh seorang Asia pada abad ke-19 (h.42). Selain berbeda genre dengan apa yang ditulis, perbedaan antara Rizal dan Iaabelo juga terletak pada motivasi yang mendasari masing-masing karya.

Penulisan folklor Isabelo dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada ilmu baru. Posisi karya Isabelo sifatnya profesional dan kooperatif, artinya setiap bangsa dapat melakukan sumbangsihnya masing-masing dengan karya yang serupa. Anderson menyimpulkan, Isabelo mendedikasikan magnum opusnya kepada kolega-kolega etnolognya di Spanyol. Sedangkan novel Rizal dimaksudkan untuk mengubah imajinasi politik tokoh-tokoh nasionalis antikolonial muda Filipina secara radikal.

Apa yang ditulis Rizal dalam kedua novelnya yang dipuji-puji Anderson sebagai novel kelas dunia pertama yang ditulis oleh seorang Asia ini? Tak lain dan tak bukan: perlawanan tanpa ampun terhadap negara induk, Spanyol. Contoh saja, simak kutipkan beberapa baris ceramah Simoun, tokoh utama dari novel-novel Rizal dalam El Filiburismo:

“Ah kaum muda, lugu dan senantiasa bermimpi muluk-muluk, selalu mengejar kupu-kupu dan bunga-bunga! Kalian bersatu padu mengupayakan persatuan tanah air kalian dengan Spanyol dengan untaian mawar merah, padahal sesungguhnya kalian menempa rantai yang lebih keras ketimbang berlian! Kalian menuntut persamaan hak, spanyolisasi adat istiadat, tanpa menyadari bahwa yang kalian tuntut itu adalah kematian, hancurnya kebangsaan kalian, pemusnahan tanah air kalian, dan pengukuhan tirani.”

Dari kutipan ini, didapati begitu terangnya maksud Rizal dalam novelnya. Anderson menyebutkan bahwa dalam novel-novelnya, khususnya El Filiburismo, Rizal sedang berbicara tentang ‘masa depan’ Filipina. Perlawanan terhadap kolonialisme pada El Filiburismo disimbolkan dengan kisah aksi mahasiswa yang menuntut pendirian Akademi Bahasa Spanyol.

Setelah menceritakan ulang aksi mahasiswa Simoun, narasi dalam bab ketiga: Bayang-Bayang Dunia Bismarck dan Nobel, terasa begitu berbelit. Dalam bab ini Anderson berupaya untuk mengaitkan aksi-aksi peledakan bom oleh kaum anarkis di Spanyol dan Perancis antara tahun 1892 hingga1894 (kita akan menyimpan cerita ini untuk bagian selanjutnya), dengan jalan cerita di El Filiburismo saat Simoun melakukan pemberontakan rakyat. Meskipun demikian, tetap ada aspek-aspek politik yang menarik untuk digaris bawahi, di antaranya sebagai berikut:

Simoun, yang diceritakan sebagai antikolonial nasionalis, ingin “membalas dendam dengan kekerasan terhadap kelas berkuasa atas kejahatan mereka terhadap kaum miskin dan terpinggir, serta visi akan sebuah masyarakat yang bebas dan egaliter di masa depan” (h.181). Amarah Simoun dialamatkan pada imperialisme, penindasan bangsa Eropa terhadap bangsa lain. Anderson berkesimpulan, melalui kisah Simoun, Rizal ingin menyampaikan bahwa tatanan masyarakat borjuasi yang dinilai buruk dapat dinihilkan melalui pemberontakan bersenjata. Dan Rizal sedang mengimajinasikan hal tersebut dapat terjadi di Filipina.

Tapi, tak seperti novel-novel perjuangan lain, cerita perlawanan ini diakhiri dengan kegagalan. Ini tentu bukan tanpa sebab. Dijelaskan, kalau ending pada novel diceritakan berhasil, maka imajinasi pejuang tak akan tumbuh. Sementara jika diakhiri dengan kegagalan, maka hanya ada “impian akan kemerdekaan.”

Sementara di novel Noli Me Tángere, Rizal menceritakan tokoh bernama Ibarra, yang pulang ke negerinya untuk membangun sekolah modern sekuler pertama. Novel ini berlatar Filipina akhir abad 19. Rizal, seperti dalam El Filiburismo, juga memberikan akhir gagal pada misi si tokoh utama. Pada Noli Me Tángere, kegagalan tersebut disebabkan karena ulah “anggota-anggota Ordo-ordo Katolik yang reaksioner dan serakah, serta korupsi dan ketidakbecusan kolonial.”

Pada novel ini,Anderson hanya mencuplik sedikit jalan cerita, dengan tidak begitu terang menyimpulkan aspek-aspek politik apa saja yang ada di dalamnya. Padahal menurutnya, Noli Me Tángere lebih meyakinkan ketimbang El Filiburismo. Anderson memang mengatakan bahwa dirinya telah membahas Noli Me Tángere di bukunya yang berjudul The Spectre of Comparisons, sehingga dalam Di Bawah Tiga Bendera ia hanya menjelaskan secara ringkas saja.

Meskipun demikian, Anderson membuat catatan yang konklusif tentang dua novel ini, sehingga kita bisa menerka apa yang ingin disampaikan Rizal dalam Noli Me Tángere. Novel Rizal yang pertama, menurut Anderson lebih bersifat ‘Filipina’ ketimbang El Filiburismo, yang lebih punya cita rasa global. Noli Me Tángere menurut Anderson mampu “menciptakan dalam imajinasi sebuah ‘masyarakat’ Filipina yang utuh (dan kontemporer) dengan silang sengkarut antara para pejabat teras kolonial, para penjudi kampung, intelektual penyempal, penggali kubur, romo-romo Katolik, informan polisi, orang-orang gila kedudukan, putra altar, aktris, jagoan-jagoan kota kecil, bandit, kaum reformis, tukang kayu, gadis-gadis remaja, dan kaum reformis” (h.254).

Anderson menyimpulkan, kedua novel Rizal ini lah yang membuat ia menjadi ‘guru politik bagi bangsa’, ketimbang tulisan kritis dan pidato-pidatonya. Tetapi, di akhir hidupnya Rizal malah mengeluarkan manifesto yang mengecam pemberontakan Katipunan. ‘Itu Simoun, bukan aku!’, kata Anderson dengan jenaka untuk menggambarkan sikap Rizal yang enggan dikait-kaitkan dengan pemberontakan. Lalu, bagaimana praktik politik Rizal dan bangsa Filipina (juga Kuba, dan jaringan global lainnya) di luar narasi folklor dan novel ini?

Vive l’Anarchie! Viva l’Anarquia!

Lantas, apa relasi antara novel yang telah dijabarkan sebelumnya, dengan anarkisme? Anarkisme mencetuskan konsep ‘propaganda lewat aksi’, yang menurut Anderson, mengilhami Rizal menyusun jalan cerita tokoh Ibarra-Simoun. Propaganda lewat aksi sendiri, dalam buku ini dijeaskan sebagai percobaan pembunuhan pada penguasa-penguasa dan kaum kapitalis, yang dimaksudkan untuk mengintimidasi keduanya dan mendorong kaum tertindas agar mempersiapkan diri kembali untuk revolusi.

Taktik politik ini bukan tanpa alasan. Dilansir oleh Paul Brousse dalam Bulletin de la Federation Jurassienne, disebutkan bahwa propaganda berupa tulisan tak lagi memadai. “Tinta di atas kertas saja tidak cukup untuk menggugah kesadaran rakyat: orang-orang Rusia telah menunjukkan perlunya untuk menjadi sama kejam seperti rezim Tsar” (hlm 112). Perkembangannya, tutur Anderson, propaganda lewat aksi tidak hanya ditujukan untuk petinggi negara, tetapi juga digencarkan untuk mereka yang dianggap sebagai musuh.

Pada bab Dalam Bayang-Bayang Bismarch dan Nobel, Anderson menjabarkan daftar pembunuhan politik yang dilakukan oleh para pembawa bendera hitam ini. Dari daftar tersebut didapatkan kesimpulan yang menarik, bahwa berbeda dengan kaum nasionalis, kaum anarki melakukan pembunuhan politik lintas negara. Inilah sepertinya yang mengilhami Anderson berkesimpulan bahwa gerakan anarki melakukan perlawanan yang simpul-menyimpul secara global. Lalu apa hubungannya dengan Rizal, Filipina, dan barangkali Kuba?

Anderson menyimpulkan, entah terlalu memaksakan atau tidak, bahwa pemikiran Rizal terbentuk dari perlawanan-perlawanan yang terjadi di sisa reruntuk imperium Spanyol tahun 1880an. Disebutkan dalam kegentingan itu, politik anarki justru mendapatkan pijakannya. Pada tahun 1873, gerakan menuntut desentralisasi pemerintahan secara radikal menjadi ajang banyak anarkis muda dan kaum radikal lainnya memperoleh pengalaman politik massal yang pertama.

Lebih sedernaha, Anderson berkesimpulan bahwa pandangan-pandangan Rizal tentang antikolonialisme, yang kemudian tercermin melalui novel-novelnya, berasal dari peristiwa menyejarah yang dilakukan para anarkis di berbagai belahan dunia, terutama di Eropa. Latar Eropa tersebut ia konversi menjadi narasi imajinatif soal perlawanan terhadap kolonialisme dengan latar negeri asalnya. Anderson ingin mengatakan bahwa meski gerakan antikolonialisme terlihat tak berkaitan satu sama lain, tapi sebetulnya yang terjadi adalah sebaliknya.

Apa yang diimpikan Rizal cukup berhasil. Di negaranya, mulai bermunculan perlawanan terhadap Ordo-ordo dan cacique. Dalam konteks yang demikian Rizal pulang dari Eropa tahun 1887. Rizal mendapat kejutan ketika tiba di negaranya, Noli Me Tángere ternyata sudah dicekal oleh Ordo-ordo Katolik. Rezim memang kemudian tidak mencekal novel Rizal, tetapi musuh Rizal praktis bermunculan dimana-mana. Kepulangan Rizal ke Kalamba, kampung halamannya, disambut berita tidak menyenangkan tentang Ordo yang menaikkan sewa tanah secara kejam dan menduduki tanah yang bukan hak mereka. Rizal, keluarganya, dan beberapa penyewa lain mulai berhenti melakukan pembayaran sewa dan melakukan gugatan, tetapi tidak menghasilkan apa-apa (h. 141). Ordo melakukan penyerangan balik dengan menjadikan keluarga Rizal sebagai serangan utama. Penduduk Karamba diusir oleh Ordo, beberapa ada yang tetap melawan.

Rizal yang dianggap dalang disarankan untuk meninggalkan Filipina . Kalamba pun dikosongkan. Dari peristiwa itu, Rizal yang kembali lagi ke Eropa menaruh dendam dan mulai menceburkan diri ke dalam politik nasionalis. Rizal mulai memperhatikan literatur-literatur tentang perlawanan terhadap imperialisme. Rizal juga terinspirasi dengan cerita tentang usaha-usaha nasionalis yang membangun perlawanan dengan penguatan identitas bangsa dan ‘membalikkan’ kejayaan masa lalu. Rizal pun mulai melebarkan sayapnya dengan menulisdi berbagai jurnal dan menjalin persahabatan dengan banyak orang Eropa.

Reputasi Rizal semakin menanjak sebagai tokoh politik terkemuka di negerinya. Meskipun demikian, menurut Anderson, Rizal hanya menaruh perhatian pada pembebasan negerinya meskipun ia banyak ‘menyerap’ dari perlawanan yang (setidaknya bagi Anderson) saling terhubung tersebut. Anderson menaruh dugaan semacam ini karena pengabaian Rizal terhadap surat Juan Luna yang membicarakan soal penindasan kapitalis di Eropa. Setelah El Filburismo rampung dan Rizal merencanakan pulang kampung lagi, ia mulai dibombardir dengan pertanyaan apa yang selanjutnya dilakukan di Filipina. Di sisi lain, Ferdinand Blumenteritt, seorang etnolog dan juga karib Rizal, mewanti-wanti bahwa Filipina belum punya prekondisi yang siap untuk revolusi.

Rencana Rizal agak di luar dugaan, ia berkeinginan untuk membentuk pemukiman bagi keluarga dan kamerad-kameradnya di Sandakan, Kalimantan. Rizal mengangankan komunitas baru tanpa adanya pajak yang memberatkan dan bisa membangun adat istiadat sendiri. Tetapi, bisa ditebak kepada Despujol, si kapten jenderal yang baru, ditolak.

Setelah peristiwa ini, Rizal kemudian membentuk Liga Filipina, yang bertujuan mempersatukan seluruh Filipina dan melawan kolonialisme Spanyol. Sayang, organisasi ini bisa dibilang gagal, meski diupayakan untuk mencontoh liga serupa di Kuba yang berhasil dalam banyak aspek. Salah satu sumber masalah ini adalah struktur organisasi yang otoriter. Liga pecah. Salah satu pecahannya kemudian dipimpin oleh Andrés Bonifacio dan diberi nama Katipunan. Katipunan inilah yang nantinya menjalankan ‘propaganda dalam aksi’ di Filipina, yang terinspirasi dari pemberontakan Jose Marti di Kuba tahun 1895.

Katipunan mulai tumbuh dan berkembang, hingga pada tahun 1896 akhirnya melakukan pemberontakan. Rizal yang sedang dalam pembuangan pun namanya dibawa-bawa. Setelah pemberontakan berhasil diredam, Rizal diadili di pengadilan militer dengan tuduhan pemberontakan. Ia pul dijatuhi hukuman mati.

Sebelum ia diesekusi, Rizal menulis manifesto untuk memberikan keterangan bahwa dirinya ‘tidak pernah memberi izin namanya dicatut’ (h. 247). Manifesto itu juga menyatakan bahwa Rizal sedari awal menentang ide pemberontakan tersebut dan menganggapnya mustahil. Menurut yang tertulis pada manifesto itu, perubahan semestinya datang dari atas, karena perombakan yang datang dari bawah akan membawa guncangan-guncangan tak teratur dan tak pasti. Di kemudian hari banyak yang menyangsikan manifesto itu benar-benar ditulis Rizal secara sadar, bukan di bawah todongan senapan.

Manifesto itu sendiri kemudian diberangus oleh rezim karena ngeri akan membawa pesan pemberontakan di masa mendatang.

Rizal dieksekusi tanggal 30 Desember pada usia 36 tahun. Ia mati muda. Hukuman matinya di depan umum “menjadikannya seorang martir nasional, memperdalam dan memperluas gerakan revolusioner, dan secara tak langsung mendorong pada pembunuhan atas Canovas sendiri tahun berikutnya, dan melapangkan jalan bagi berakhirnya imperium Spanyol” (h.252).

Epilog

Di Bawah Tiga Bendera bukanlah karya yang mudah dimengerti. Beberapa kali saya dipaksa menebak keterkaitan yang ingin Anderson rangkai dalam satu simpul besar: di akhir abad 19 bermunculan perlawanan terhadap imperialisme di berbagai negara, bahkan lintas negara dan perlawanan tersebut terlihat saling terhubung satu sama lain. Tidak hanya perlawanan khas nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan negerinya (seperti yang Rizal lakukan), juga terdapat pembunuhan dan pemberontakan kelompok anarki yang juga melawan kelas borjuasi.

Dari urusan tulis menulis ini, keduanya menceburkan diri ke dalam politik nasionalis. Keduanya sama-sama muak dengan Ordo-ordo Katolik yang sama berkuasanya dengan rezim kolonial di Filipina. Tetapi sayangnya Rizal yang diharapkan bisa melakukan lebih banyak dua kali gagal dalam menginisiasi rencana-rencana politiknya: Sandakan dan Liga Filipina. Meski demikian, Rizal tetaplah seorang yang diberi hormat. Ia banyak berjejaring dengan tokoh-tokoh lintas negara. Saling mempelajari untuk melawan imperialisme di antara tokoh-tokoh progresif di akhir abad ke-19 ini kemudian Anderson sebut dengan globalisasi perdana.

Masing-masing karya yang ditulis oleh Isabelo dan Rizal adalah refleksi bahwa mereka melampaui apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang sebangsanya ketika itu. Baik EFF, El Filiburismo, dan Noli me tengere, ketiganya adalah usaha untuk mensejajarkan bangsa Filipina dengan bangsa lainnya. Lebih jauh, karya-karya tersebut memuat imajinasi tentang Filipina yang merdeka dan terbebas dari penindasan kolonialisme, sekaligus bagaimana cara mencapainya.

Yang perlu digaris bawahi adalah soal perlawanan dengan metode ‘propaganda lewat aksi’. Pada kontesk politik mutakhir (demokrasi) tentu taktik teror ini tak diperlukan. Tapi jelas ini tak berlaku bagi visi besar Rizal tentang tatanan sosial yang lebih baik. Imajinasi Bapak Bangsa Filipina ini tentang sebuah tatanan yang dapat mengangkat derajat masyarakat ke tingkat yang sederajat, serta tanpa lelah berusaha mewujudkannya itu perlu sekali direfleksikan.

Oya, sedari tadi, saya hanya membahas Filipina. Padahal jelas bahwa judul buku ini adalah Tiga Bendera. Apa dua bendera lagi? Dua bendera lainnya adalah Le Drapeau Noir alias kelompok anarki dan kelompok-kelompok anti imperialis yang ada di Tiongkok dan Jepang. Yang disebutkan terakhir ini sama sekali tidak disinggung di tulisan ini, karena saya membatasi sampai pada kematian Jose Rizal saja. ***