SAAT ini, paradigma neoliberalisme telah berkembang begitu luas dan menjadi aliran utama sistem perekonomian dunia seiring dengan perkembangan globalisasi. Globalisasi, dalam hal ini, bermakna peningkatan intensitas keterkaitan antar negara dan juga berarti pemampatan aspek ruang dan waktu. Selain itu, globalisasi memungkinkan arus transnasionalisasi modal (dalam kata lain, footloose capital), yang berarti modal dapat berpindah ke tempat dimana profit terbesar dapat dimaksimalisasi. Melalui globalisasi, lembaga-lembaga donor, seperti IMF dan Bank Dunia, serta perjanjian-perjanjian dagang, seperti Free Trade Agreeent menjadi agen yang mengimplementasikan pasar bebas atas dasar paradigma neoliberalisme.

Arus utama pemikiran neoliberalisme dalam konteks globalisasi tersebut menimbulkan reaksi, baik dari pendukung pasar bebas maupun sikap resisten terhadap pasar bebas. Sistem ekonomi yang diserahkan pada mekanisme pasar dianggap hanya memberikan keuntungan pada kelompok-kelompok tertentu dan menimbulkan kekacauan ekonomi, pengangguran, serta kompetisi yang tidak berimbang. Selain itu, mobilitas modal yang tinggi dan fleksibel membuat modal itu sendiri “…memiliki posisi tawar yang lebih besar atas buruh”.[1] Akibatnya, kelas pekerja menjadi rentan kehilangan pekerjaan ketika berhadapan dengan transnational corporation (TNC) yang merepresentasikan footloose capital.

Korporasi dapat menekan tuntutan kelas pekerja dengan ancaman menutup atau memindahkan pabriknya. Korporasi juga dapat melakukan hal itu ketika bisnis tidak lagi menguntungkan, iklim investasi buruk atau mengalami kebangkrutan. Posisi kelas pekerja, dengan demikian, menjadi terancam dan sulit mengantisipasi fleksibilitas modal tersebut. Meskipun demikian, studi kasus di Argentina memberikan contoh bagaimana kelas pekerja dapat memberdayakan dirinya sendiri dalam menghadapi footloose capital. Dalam hal ini, studi kasus tersebut dapat dianalisa melalui film dokumenter berjudul The Take.

Film dokumenter The Take hasil kolaborasi Avi Lewis dan Naomi Klein ini mendokumentasikan bagaimana kelas pekerja di Argentina melakukan pengambilalihan pabrik-pabrik yang ditinggalkan pemiliknya ketika krisis melanda. Dokumentasi gerakan kelas pekerja ini berawal dari krisis yang terjadi di Argentina pada Desember 2001 sebagai implikasi dari globalisasi yang menyebabkan ratusan pabrik ditutup. Krisis tersebut juga berdampak pada peningkatan pengangguran dengan angka 25 persen, setengah menganggur 10 persen. Kemudian, 60 persen dari 37 juta jumlah populasi berada di bawah garis kemiskinan dan 27 persen diklasifikasikan sebagai fakir miskin (keluarga dengan penghasilan bulanan di bawah US$100) dalam hal kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, transportasi dan jasa (Lozano 2003).[2] Tingginya angka pengangguran dan kegagalan pemerintah mengantisipasi masalah tersebut mendorong inisiatif kelas pekerja untuk melakukan pengambilalihan pabrik dan menjalankannya secara kolektif.

Gerakan kelas pekerja di Argentina ini menarik ketika dihadapkan dengan pandangan umum bahwa modal memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam berhadapan dengan kelas pekerja, sementara kelas pekerja itu sendiri berada pada posisi yang rentan. Hal ini, yang lebih menekankan aksi-aksi kolektif dan lebih mengutamakan kepentingan komunitas serta kesejahteraan rakyat secara luas, dapat menjadi alternatif dari sistem ekonomi kapitalistis dengan paradigma neoliberalisme. Tulisan ini berupaya menjelaskan bagaimana kelas pekerja menghadapi footloose capital melalui pengambilalihan pabrik dan menjalankan pabrik tersebut melalui kerjasama dan aksi-aksi kolektif. Analisa mengenai studi kasus di Argentina ini terinspirasi oleh film dokumenter The Take dan menjadikan film dokumenter tersebut sebagai basis analisa. Selain itu, untuk mendukung argumentasi dalam analisa, penulis juga menggunakan data-data sekunder berdasarkan hasil studi literatur.

Globalisasi dan Footloose Capital

Globalisasi tidak dapat dipahami melalui definisi tunggal, melainkan dari berbagai varian dan perspektif. Untuk kepentingan tulisan ini, pemahaman mengenai globalisasi dibatasi dari perspektif ekonomi. Dalam kaitannya dengan hal ini, Figueiroa (1997)[3] membedakan antara globalisasi dengan internasionalisasi. Internasionalisasi merupakan “…the fact that most goods and services can be produced within, or exchanged across, multiple borders”.[4] Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan intensitas perdagangan secara global. Sementara globalisasi terjadi “…when a particular transnational corporation (TNC) integrates the various stages of production for one its goods or services across several countries”.[5] Pada intinya, internasionalisasi merujuk pada perdagangan global, sementara globalisasi merujuk pada produksi global.

Dalam konteks globalisasi, TNC menjadi aktor utama globalisasi dalam keterkaitannya dengan global supply chain. Hal ini sebagaimana laporan United Nations Conference on Trade and Development, dimana pada tahun 1996, dua pertiga perdagangan dunia dikendalikan oleh 500 TNC. Dengan demikian, TNC itu sendiri memiliki kepentingan terhadap free trade agreement (FTA). Salah satu aturan dalam FTA adalah menciptakan iklim investasi yang baik sebagai daya tarik. Daya tarik investasi tersebut antara lain, 1) rental cost, 2) tax burden, 3) tax system quality, 4) existence of monopoly or cartel, 5) competition between government and private sectors, 6) bureaucracy, 7) ease of creating a business, 8) impor limitation, 9) copyright breach, 10) legal protection, dan 11) regional competitiveness.[6] Hal ini yang kemudian menjadi daya tarik bagi footloose capital.

Footloose capital dimanifestasikan dalam bentuk foreign direct investment (FDI). Globalisasi memungkinkan perpindahan modal secara cepat dan mudah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain. Ketika negara mengintegrasikan diri ke dalam sistem perekonomian global, setiap negara bersaing untuk memberikan daya tarik investasi. Sementara itu, menurut laporan Asia Monitor Resource Centre pada tahun 2011 terjadi tren peningkatan foreign exchange transaction di seluruh dunia, yaitu dari US$15 milyar per hari pada tahun 1973 menjadi US$80 milyar per hari pada tahun 1980 dan meningkat menjadi US$1.260 milyar per hari pada tahun 1995.[7] Hal ini didukung FTA yang dipromosikan oleh perusahaan-perusahaan asing untuk menghapuskan hambatan perdagangan bagi kelanjutan ekspansi modal. Sementara itu, pemerintah di lain pihak, terutama di negara-negara berkembang, secara terus-menerus mengeluarkan kebijakan yang memfasilitasi ekspansi modal.[8]

Ekonomi kapitalistis dengan paradigma neoliberalisme tersebut menjadi tantangan utama bagi kelas pekerja di banyak negara. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, modal dapat berpindah ke tempat yang dapat memberikan keuntungan tertinggi. Implikasinya, pemerintah lebih mengutamakan daya tarik terhadap modal dengan menawarkan insentif atau kebijakan yang “ramah” investasi, seperti pada tarif dan perdagangan, investasi, pajak, zona ekonomi khusus, dan lingkungan anti-serikat pekerja.[9] Dalam logika kapitalisme, kelas pekerja dianggap sebagai beban biaya. Dengan demikian, untuk memaksimalisasi keuntungan maka upah kelas pekerja tersebut harus ditekan atau tidak diberikan insentif. Sementara itu, ketika kelas pekerja menuntut hak-haknya dan memprotes jam kerja yang tinggi atau tuntutan untuk membentuk suatu serikat, hal tersebut dianggap dapat menganggu iklim investasi dan bisnis, sehingga modal dapat dengan mudah berpindah. Hal tersebut jelas merupakan ancaman kehilangan pekerjaan bagi kelas pekerja.

Pengambilalihan Pabrik oleh Kelas Pekerja di Argentina

Krisis di Argentina pada Desember 2001 menjadi momentum protes kelompok marginal dalam skala besar atas pengangguran dan kemiskinan. Krisis ini bermula dengan peningkatan arus modal investasi asing pada periode diktator-militer selama 1976-1983. Pada periode tersebut, Menteri Ekonomi Jose Alfredo Martine de Hoz menginisiasi kebijakan yang mendorong investasi asing, atau yang dikenal sebagai periode patria contratista.[10] Kemudian, pada perkembangannya, kredit mudah dari bank-bank privat menciptakan peningkatan krisis utang yang dimulai pada awal tahun 1980. Melalui bantuan IMF, utang negara meningkat dari US$5 milyar pada tahun 1970 menjadi US$90 milyar pada tahun 1995. Puncak penetrasi neoliberalisme kemudian terjadi pada awal tahun 1990an—melalui intervensi IMF yang mendorong reformasi ekonomi neoliberalisme, pen—yaitu ketika institusi finansial global menjadi prioritas perekonomian Argentina dibandingkan sektor domestik.[11]

Awal tahun 1990an menjadi titik krusial periode deindustrialisasi. Investasi asing dan impor atas produk-produk industri meningkat, sementara sektor industri domestik tidak dapat bersaing dengan ekonomi pasar bebas tersebut. Spekulasi finansial, flight capital, dan aturan fleksibilitas pekerja kemudian melemahkan sektor industri domestik dan mentransformasikan sektor manufaktur tertentu menjadi sebatas pabrik-pabrik rakitan bagi impor asing.[12] Hal ini menimbulkan kemunduran perekonomian nasional, sementara utang pinjaman semakin meningkat. Di sisi lain, pemerintahan de la Rua tetap memfokuskan kebijakan ekonomi pada pembayaran utang pinjaman dan menjaga iklim investasi asing. Dengan demikian, transnasionalisasi modal semakin meningkat dan mendominasi perekonomian Argentina.

Krisis pada tahun 2001 menjadi momentum pergolakan di Argentina. Berdasarkan penelitian Ricardo Lopez Murphy, Daniel Artana dan Fernando Navajas (2003), krisis di Argentina disebabkan oleh faktor: ketidaktepatan kebijakan fiskal, inkonsistensi upah dan harga barang dengan nilai tukar mata uang, external shock, dan huru-hara politik.[13] Krisis ini memperburuk perekonomian nasional, terutama ketika nilai tukar peso menurun yang kemudian memperparah utang negara. Hal ini menjadikan sektor industri bangkrut dan ditutup, sementara investasi asing menurun. Realitas ini yang mendorong kelas pekerja untuk melakukan pengambilalihan pabrik sebagai antisipasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

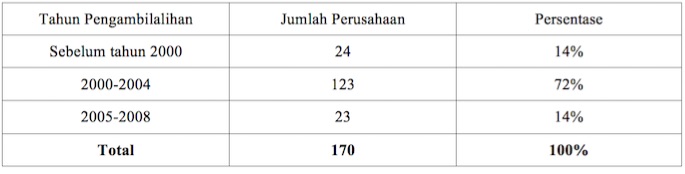

Pengangguran merupakan masalah utama kelas pekerja pada krisis tahun 2001. Pada tahun 1990an misalnya, sebanyak 300.000 pekerja telah kehilangan pekerjaannya dan hanya 100 perusahaan yang mengendalikan 50 persen industri produksi Argentina.[14] Hal ini mendorong kelas pekerja untuk memulihkan kondisi pabrik dengan melakukan pengambilalihan. Gerakan pengambilalihan pabrik oleh kelas pekerja ini dipayungi oleh National Movement of Recovered Enterprises (dalam bahasa Latin disebut sebagai Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas atau MNER). MNER ini memiliki slogan “Occupy, Resist, and Produce.”[15] Berdasarkan hasil studi Universitas Buenos Aires, pada Oktober 2003, sekitar 140 pabrik telah berada pada proses “pemulihan (recovered) dan sekitar 12.000 pekerja menggunakan strategi ini untuk mempertahankan pekerjaannya.[16] Pengambilalihan pabrik ini telah dimulai pada tahun 1996 di pabrik penyimpanan dan pendinginan YaguanE serta pabrik IMPA di tahun 1998.[17] Puncak gerakan ini terjadi pada tahun-tahun krisis di Argentina, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1

Pabrik yang Diambilalih Berdasarkan Tanggal Pengambilalihan

Sumber: Héctor Palomino, Ivanna Bleynat dan Silvia Garro et al., “The Universe of Worker-Recovered Companies in Argentina (2002-2008): Continuity and Changes Inside the Movement” dalam Jurnal Affinities: A Journal of Radical Theory, Culture, and Actions, Vol. 4, No. 1 Tahun 2010 hal. 256, diunduh dari http://www.workerscontrol.net/system/files/docs/palomino.pdf tanggal 02 Januari 2013 pukul 01.07 WIB.

Film dokumenter The Take mendokumentasikan perjuangan kelas pekerja dalam mengambilalih pabrik auto-part Forja San Martin dan juga pabrik-pabrik yang telah diambilalih sebelumnya, yaitu pabrik keramik Zanon dan pabrik garmen Brukman. Film ini menggambarkan bagaimana pabrik-pabrik yang telah diambilalih oleh pekerja membentuk suatu hubungan sosial baru, dimana pekerja mengontrol secara menyeluruh jalannya produksi tanpa campur tangan para kapitalis pemilik lama, distribusi upah yang setara (berdasarkan hasil produksi, sehingga upah pekerja dapat bervariasi tiap bulannya), struktur pembagian kerja horizontal serta menerapkan demokrasi langsung dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan produksi dan kehidupan pekerja itu sendiri. Struktur pembagian kerja horizontal ini dilakukan untuk menghindari borjuisasi pekerja dan pemisahan birokratis antara sesama pekerja. Hal ini sebagaimana dikutip pernyataan pemimpin gerakan pengambilalihan pabrik Forja, Freddy Espinosa: “I’ll check on what he does, and he’ll check on me… of course we’re going to have to be more conscientious, and not be too bourgeois like before under the boss.”

Selain pabrik Forja San Martin, film dokumenter ini juga mendokumentasikan pabrik keramik Zanon dan pabrik garmen Brukman yang telah diambilalih sebelum Forja. Di antara pekerja dari pabrik-pabrik yang diambilalih, mereka saling bersimpati dan melakukan kerjasama. Pada masa-masa krisis, ketika pabrik yang diambilalih pekerja hendak ditutup—seperti yang dialami oleh pekerja pabrik garmen Brukman di film dokumenter—dan dilelang oleh negara, para pekerja saling bersinergi dan melakukan demonstrasi secara kolektif serta menuntut legalisasi pengambilalihan pabrik yang ditinggalkan oleh pemilik modal tersebut. Gerakan ini pada akhirnya berhasil memberikan pekerja landasan hukum dalam menjalankan pabrik yang mereka ambil alih.

Hambatan pengambilalihan pekerja terhadap pabrik yang ditinggalkan pemilik modal ini berkaitan dengan legalitas gerakan yang mereka lakukan. Meskipun pada Mei 2002 terdapat reformasi bankruptcy law yang secara eksplisit memungkinkan pekerja untuk menjalankan produksi pada pabrik yang ditinggalkan, kelas pekerja tidak diberikan jaminan atau hak permanen atas pabrik tersebut, melainkan hanya sebatas melanjutkan produksi hingga pabrik tersebut dilelang kepada pemilik pabrik baru. Pada tahun-tahun awal pengambilalihan, hambatan lain gerakan ini adalah mengembalikan kepercayaan supplier dan pembeli, serta kemampuan manajemen dan marketing.[18] Namun, hambatan-hambatan tersebut diantisipasi melalui solidaritas sesama pekerja. Untuk hambatan kemampuan manajemen dan marketing, misalnya, MNER menandatangani kerjasama konsultasi dengan Assembly of Small and Medium Businesses (APYME) dan bantuan pelatihan oleh National Institute of Social Economics (INES).

Gerakan pengambilalihan pabrik oleh pekerja ini pada awalnya belum berdasarkan kesadaran ideologis atau menyatakan diri mereka sebagai suatu “gerakan”. Hal ini dikarenakan inisiatif kelas pekerja tersebut hanya sebatas mempertahankan pekerjaan mereka. Gerakan ini semakin berkembang ketika dewan kota pada November 2004 mengesahkan legislasi yang memberikan hak permanen bagi kelas pekerja untuk mempertahankan kontrol atas produksi dari pabrik yang mereka ambilalih dan menyatakan, mesin-mesin, trademark serta hak paten dimiliki oleh pekerja.[19] Hal ini pada perkembangannya menjadi tren gerakan pekerja di Argentina, dan pabrik-pabrik yang diambilalih mengalami peningkatan secara signifikan, sebagaimana dalam laporan penelitian Hector Palomino dan Ivanna Bleynat et al. (2010: 256) terdapat 170 pabrik yang telah diambilalih sepanjang tahun 2000-2008 dan ditambah 51 pabrik lainnya—yang sampai laporan tersebut dibuat—masih berjuang mendapatkan legalitas. Perkembangan gerakan ini, menurut Hector Palomino dan Ivanna Bleynet et al., adalah karena “…the fact that some workers participating in worker self-managed experiences in Argentina today, who originally did not consider themselves part of the WRC movement when their self-managed firm first emerged, now do.”[20]

Penutup

Beberapa contoh studi kasus di atas tentang pengambilalihan pabrik yang ditinggalkan pemilik modal oleh pekerja di Argentina dapat memberikan gambaran sistem ekonomi alternatif di samping system ekonomi kapitalistis-neoliberalisme. Posisi tawar kelas pekerja yang lemah terhadap footloose capital dapat diantisipasi melalui gerakan pengambilalihan pabrik dan menjalankan produksi atas dasar orientasi ekonomi kooperatif. Meskipun modal pada konteks neoliberalisme saat ini memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dengan kelas pekerja, kelas pekerja dapat bertahan dari tekanan footloose capital melalui bangunan jaringan dan solidaritas antar sesama pekerja.

Alternatif sistem ekonomi kooperatif yang dilakukan oleh pekerja di Argentina dapat menciptakan struktur perekonomian yang lebih populis, menghindari disparitas pendapatan serta lebih memberikan manfaat bagi komunitas sekitar. Selain itu, apabila dianalisis, sebenarnya kelas pekerja memiliki posisi tawar yang cukup berpengaruh dalam menghadapi struktur ekonomi kapitalistis. Studi kasus di Argentina dan juga yang didokumentasikan dalam film dokumenter The Take menunjukkan bahwa kekuatan terbesar gerakan kelas pekerja berasal dari dukungan dan simpati komunitas. Solidaritas antar sesama pekerja juga memainkan peran yang signifikan dalam perjuangan pengambilalihan pabrik. Untuk dapat mengendalikan produksi, tiap-tiap pabrik yang diambilalih saling membangun jaringan dengan pabrik lainnya, seperti dalam hal penyediaan bahan mentah dan penyaluran hasil produksi.***

Penulis adalah anggota Partai Rakyat Pekerja (PRP) Komite Kota Depok

—————

[1] Rafael Gomez, “Globalization And Labor Standards: Multilateral Worker Protection In An Era Of “Footloose Capital”,” hal. 17, diunduh dari http://www.utoronto.ca/cis/essay.pdf tanggal 01 Januari 2013 pukul 20.12 WIB.

[2] Sebagaimana dikutip dari Peter Ranis, “Argentina’s Worker-Occupied Factories and Enterprises”, hal 4, dalam Socialism and Democracy, Vol. 19, No. 3, November 2005, hal. 1-23, diunduh dari http://pranis.ws.gc.cuny.edu/files/2012/08/argentina.pdf tanggal 02 Januari 2013 pukul 15.12 WIB.

[3] Sebagaimana dikutip dari Rafael Gomez, op. cit., hal. 4

[4] Ibid., hal. 3-4.

[5] Ibid., hal. 4.

[6] Asia Monitor Resource Centre, “Asian Transnational Corporation Outlook 2004: Asian TNCs, Workers and The Movement of Capital”, Hongkong: Asia Monitor Resource Centre, 2005, hal. 280.

[7] ________________________, “Capital Mobility and Workers in Asia: Case Studies on Japan, China, Phillipines and Thailand”, Hongkong: Asia Monitor Resource Centre, 2011, hal. 4.

[8] Ibid., hal. 5.

[9] Ibid., hal. 3.

[10] Peter Ranis, op.cit., hal. 8

[11] Ibid., hal. 3.

[12] Ibid., hal. 8.

[13] Ricardo Lopez Murphy, Daniel Artana dan Fernando Navajas, “The Argentine Economic Crisis”, dalam Cato Journal, Vol. 23, No. 1 Tahun 2003, hal. 23, diunduh dari http://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/2003/5/cj23n1-3.pdf tanggal 02 Januari 2013 pukul 17.04 WIB.

[14] Peter Ranis, op. cit., hal. 8.

[15] Slogan ini meminjam dari gerakan Brazil Landless Workers. Lihat Andreas Gaudin, “Argentine Workers Take Over Abandoned Factories”, dalam Majalah Dollars and Sense, Maret/April 2004, diakses dari http://www.thirdworldtraveler.com/South_America/Occupy_Resist_Argentina.html tanggal 02 Januari 2013 pukul 19.00 WIB dan juga sebagaimana dikutip dari film dokumenter The Take.

[16] Ibid.

[17] Haris, “Para Pekerja Tanpa Majikan – Potret Swakelola di Argentina” diakses dari http://anarkis.org/para-pekerja-tanpa-majikan-potret-swakelola-di-argentina/ tanggal 02 Januari 2013 pukul 19.05 WIB, tulisan ini mengambil sumber artikel berjudul “Workers Without Bosses – Workers’ Self-Management in Argentina” pada http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=627.

[18] Andreas Gaudin, op. cit.

[19] Peter Ranis, op. cit., hal. 12.

[20] WRC merupakan singkatan dari Worker-Recovered Companies, yaitu berasal dari istilah yang sama, pengambilalihan. Lihat Héctor Palomino dan Ivanna Bleynat et al., op. cit., hal. 255.