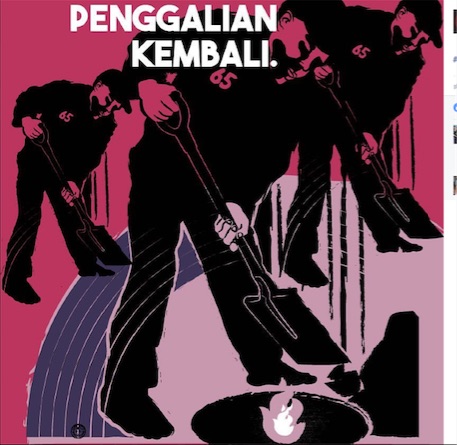

Ilustrasi gambar oleh Alit Ambara

SIMPOSIUM 65 yang berlangsung tanggal 18-19 April 2016 kemarin, telah membuka kotak Pandora permasalahan dari apa yang disebut pemerintah sebagai Tragedi 1965, atau yang oleh banyak kalangan disebut sebagai genosida 1965-66. Ini adalah kulminasi terakhir dari tidak selesai-selesainya masalah 65 dalam sejarah bangsa Indonesia setelah 50 tahun berlalu.

Mengapa demikian hebatnya sensor terhadap 65? Tentu saja karena peristiwa 65 adalah fondasi dasar kekuasaan Orde Baru (Orba). Rezim militeristik Orba dibangun dari klaim sepihak mereka atas transfer kekuasaan dari Sukarno kepada Jendral Suharto, dengan mengkambing-hitamkan PKI sebagai pelaku kudeta. Sejak itu dibangun segala macam propaganda bagi keabsahan rezim Orba yang tidak boleh dipertanyakan lagi, karena klaim kebenaran ini sekaligus dasar keberadaan rezim tersebut. Bila kita mempertanyakan peristiwa 65, dengan sendirinya akan membongkar permufakatan jahat yang terjadi di balik peristiwa 65, yang telah disembunyikan terus menerus dari publik. Meskipun logikanya terbalik-balik, tetapi narasi 65 versi Orba telah mampu membius dan mencuci otak sebagian besar masyarakat.

Kita pakai logika anak kecil saja untuk bertanya. Mengapa yang menculik dan membunuh 6 jendral adalah tentara (resimen Tjakrabirawa), tetapi yang disalahkan PKI? Mengapa pimpinan-pimpinan PKI langsung dibunuhi dan tidak diseret ke pengadilan? Mengapa kalau terjadi kudeta terhadap Sukarno, kemudian Sukarno juga ditahan? Mengapa tidak ada proses pengadilan terhadap seluruh korban? Mengapa sejak itu terjadi pembasmian terhadap seluruh anggota PKI, anggota ormas-ormasnya, pengikut Sukarno dan rakyat yang dikait-kaitkan dengan peristiwa 65 yang tidak bersalah? Berkaca dari pemberontakan DI/TII, Permesta dan lain-lain yang pengikut-pengikutnya tidak pernah dihabisi, mengapa untuk PKI ada pembasmian secara terencana? Siapa yang diuntungkan dari peristiwa 65 tersebut? Suharto sudah tahu informasi tentang G30S dari Latif di malam 30 September 1965, tetapi mengapa dia diam saja? Mengapa Suharto yang naik jadi presiden berikutnya?

G30S adalah satu masalah besar yang belum juga diungkap dengan baik. Lalu pembasmian atau genosida 65 adalah masalah besar lainnya. Juga pembuangan dan penahanan di kamp-kamp seluruh Indonesia, utamanya di Pulau Buru adalah masalah besar lain. Lalu ada masalah besar lain lagi, yaitu setelah mereka bebas masih juga mendapat berbagai diskriminasi sebagai warga Negara kelas dua berikut keluarganya dan keturunannya. Dan diskriminasi ini terus berlangsung sampai sekarang tanpa upaya penyelesaian apapun. Sehingga keturunan ketiganya (cucu-cucu mereka) tetap juga diselimuti kengerian dan kewaspadaan tentang peristiwa tersebut tanpa penjelasan apa-apa dari pemerintah. Dan cucu-cucu ini juga masih khawatir untuk membuka identitas dirinya sebagai keturunan 65. Sungguh absurd! Atau memang inikah yang dimaui orang-orang tersebut? Atau karena mereka dihantui rasa bersalah, karena mereka adalah bagian dari pelaku ketika penjagalan berlangsung; termasuk anak-anak para penjagal juga dihantui rasa bersalah dari orang-tuanya, sehingga selalu menutup sejarah 65 yang sebenarnya?

Dulu di paspor Indonesia selalu disebutkan, “berlaku kecuali untuk Afrika Selatan dan Israel”. Artinya pemerintah Indonesia mengecam rezim apartheid Afrika Selatan saat itu yang rasialis. Lalu apa bedanya dengan Indonesia, kalau juga melakukan rezim apartheid (diskriminasi) terhadap golongan politik tertentu dan keluarganya? Ini disebut sebagai politicide, yaitu pembasmian dan permusuhan sistemik serta perlakuan diskriminatif terhadap sebuah kelompok politik tertentu. Betapa parahnya bila demikian. Dan apa lalu kita semua harus diam saja? Dan apakah pemerintah akan terus diam saja?

50 tahun peristiwa 65 pada tahun 2015 berlalu tanpa pemerintah memberikan pengakuannya. Jokowi ke Pulau Buru tanpa menjelaskan maknanya. Orang-orang yang sama terus-menerus berkata bahwa pemerintah tidak boleh meminta maaf terhadap PKI, sambil terus meng-agitasi massa akan munculnya komunisme gaya baru (KGB). Apakah maksudnya para keturunan peristiwa 65 akan meneruskan komunisme tersebut? Kembali kegilaan hadir, absurditas diamini. Setiap pertemuan arisan atau reuni korban/penyintas 65 yang kadang juga diikuti anak-anaknya (yang tentu saja sekarang sudah dewasa), selalu saja digerebek dan diganggu ormas-ormas preman. Bahkan Ibaruri, anak DN Aidit yang sering pulang ke Indonesia, selalu dikuntit dan diawasi intelijen. Padahal dia hanya menjalankan proyek sosial untuk membantu ekonomi keluarga penyintas. Mau sampai kapan kegilaan (madness) ini terus berlangsung?

Parahnya, kegilaan atau ketidakwarasan itu mulai dianggap sebagai kenormalan atau logis. Bahkan seorang jendral yang moderat sekalipun mengatakan berkali-kali bahwa nggak usahlah anggota Gerwani itu berkumpul atau arisan. Nggak usahlah mereka-mereka (mantan tapol) berkumpul. Mengerikan sekali. Sedemikian parahnya wabah kegilaan itu melanda.

Simposium 65 ini sebenarnya sebuah upaya baik. Digagas oleh FSAB (Forum Silaturahmi Anak Bangsa) yang dipimpin Letjen (purn.) Agus Wijoyo, putra dari Jendral Sutoyo, pahlawan revolusi korban 65. Gagasan ini kemudian dikomunikasikan ke kawan baiknya Jend. (purn.) Luhut Panjaitan yang juga Menkopolhukam. Kemenkopolhukam menyambut baik dan jadilah simposium ini didanai dan dijalankan oleh pemerintah. Akhirnya menggandeng juga Komnas-HAM dan Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) lewat Irjen Pol. (purn.) Sidarto Danusubroto. Komnas-HAM tentu diikutsertakan karena upaya judicial-nya melalui laporan penyelidikan peristiwa 65 telah mengalami kemandegan di tangan kejaksaan Agung. Sementara pak Darto karena beliau mantan ketua Pansus UU-KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) yang UU-nya kandas di tangan Mahkamah Konstitusi.

Karenanya Simposium Nasional 1965 ini sebenarnya semacam upaya terakhir untuk mencoba menyelesaikan peristiwa 65. Inilah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, sebuah simposium nasional tentang 1965 diadakan oleh pemerintah. Karenanya respons masyarakat terhadap simposium ini juga luar biasa. Luar biasa, karena muncul penolakan dari ormas-ormas anti komunis yang menamakan dirinya Front Pancasila, yang orang-orangnya memang sudah sering menjalankan agitasi anti komunis di masyarakat, termasuk menggerebek dan melakukan kekerasan terhadap pertemuan-pertemuan penyintas 65. Mereka menuduh simposium ini adalah simposium PKI. Bahkan dalam demonstrasi mereka di depan hotel berlangsungnya simposium, mereka juga meneriakkan polisi PKI kepada pasukan polisi yang berjaga. Bahkan juga menuduh Menkopolhukan Luhut Panjaitan maupun Ketua simposium Agus Wijoyo sebagai PKI. What a madness! Sementara di balik layar, sebenarnya juga terjadi penolakan keras terhadap simposium 65 dari beberapa jenderal garis keras anti komunis. Beberapa jenderal yang semula diundang sebagai pembicara, juga urung hadir karena mereka menolak simposium tersebut.

Sementara itu simposium ternyata berlangsung dengan meriah dan disesaki yang hadir. Para penyintas/korban banyak yang hadir, lewat saluran organisasi YPKP65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966) ataupun LPRKROB (Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru). Beberapa eksponen Angkatan 66 juga kelihatan hadir, seperti Harry Tjan Silalahi, dr. Sulastomo, Taufik Ismail, Christianto Wibisono dan lainnya. Juga banyak akademisi hadir, karena memang semula simposium dirancang sebagai forum akademis. Juga dari kalangan Ornop/LSM dan pendamping penyintas. Paling banyak adalah wartawan, tercatat sekitar 120 orang yang datang. Karenanya liputan media atas simposium ini cukup besar.

Apa yang didapat dari simposium ini? Adalah dialog dan pertemuan terbuka tentang peristiwa 65 yang sebelumnya selalu mendapat gangguan atau pembubaran. Dialog dan diskusi terbuka inilah yang sebenarnya sangat berharga dari simposium resmi yang dijalankan pemerintah ini. Dari simposium ini terlihat kembalinya harapan bagi penyelesaian segera atas peristiwa 65 oleh pemerintah. Terutama tuntutan dasar para penyintas/korban 65, adalah Rehabilitasi Umum atas status kewarganegaraan mereka yang sampai saat ini tetap didiskriminasi dan dicurigai. Penyintas yang umurnya rata-rata sudah 70-80 tahun ini hanya berharap di sisa-sisa usianya, mereka bisa kembali menjadi warga Negara yang penuh, yang normal; dipulihkannya harkat dan martabat mereka sebagai manusia merdeka, tanpa diskriminasi. Inilah harapan sederhana mereka, sehingga mereka bisa meneruskan kehidupannya bersama anak cucunya sebagai warga negara biasa kembali.

Itulah inti dari Rehabilitasi, yaitu mengembalikan orang-orang yang tadinya dalam status terhukum (di masyarakat) menjadi orang-orang merdeka yang menikmati hak-hak warga-negaranya secara penuh, seperti sebelum terjadinya peristiwa. Itu berarti juga memulihkan hak-hak sipil dan politik, serta sosial, ekonomi dan budaya mereka. Tidak lagi ada diskriminasi, pembubaran pertemuan, kecurigaan, dan lainnya. Juga pengembalian nama baik mereka di masyarakat, yang selama ini akibat propaganda Orde Baru, mencap mereka sebagai pemberontak dan pelaku kejahatan, bahkan dianggap tidak beragama atau atheis. Inilah harapan utama mereka. Kembali menjadi manusia Indonesia yang bermartabat dan merdeka.

Mudah-mudahan inilah yang akan segera diberikan oleh Presiden Jokowi, pemulihan para penyintas/korban menjadi manusia kembali.***